高考语文一轮复习《季氏将伐颛臾、寡人之于国也》

- 格式:ppt

- 大小:583.50 KB

- 文档页数:16

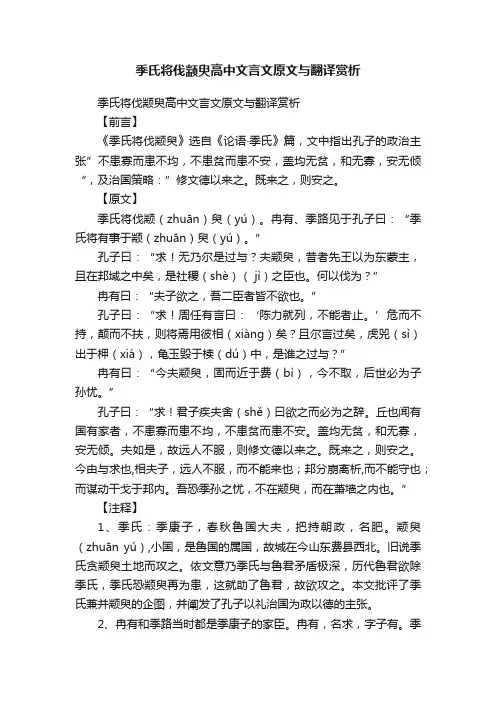

季氏将伐颛臾高中文言文原文与翻译赏析季氏将伐颛臾高中文言文原文与翻译赏析【前言】《季氏将伐颛臾》选自《论语·季氏》篇,文中指出孔子的政治主张”不患寡而患不均,不患贫而患不安,盖均无贫,和无寡,安无倾“,及治国策略:”修文德以来之。

既来之,则安之。

【原文】季氏将伐颛(zhuān)臾(yú)。

冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛(zhuān)臾(yú)。

”孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷(shè)(jì)之臣也。

何以伐为?”冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

”孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。

’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相(xiàng)矣?且尔言过矣,虎兕(sì)出于柙(xiá),龟玉毁于椟(dú)中,是谁之过与?”冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费(bì),今不取,后世必为子孙忧。

”孔子曰:“求!君子疾夫舍(shě)曰欲之而必为之辞。

丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

今由与求也,相夫子,远人不服,而不能来也;邦分崩离析,而不能守也;而谋动干戈于邦内。

吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

”【注释】1、季氏:季康子,春秋鲁国大夫,把持朝政,名肥。

颛臾(zhuān yú),小国,是鲁国的属国,故城在今山东费县西北。

旧说季氏贪颛臾土地而攻之。

依文意乃季氏与鲁君矛盾极深,历代鲁君欲除季氏,季氏恐颛臾再为患,这就助了鲁君,故欲攻之。

本文批评了季氏兼并颛臾的企图,并阐发了孔子以礼治国为政以德的主张。

2、冉有和季路当时都是季康子的家臣。

冉有,名求,字子有。

季路,姓仲,名由,字子路。

两人都为孔子弟子。

见:谒见。

3、有事:这里指军事行动。

古代把祭祀和战争称为国家大事。

《季氏将伐颛臾》《寡人之于国也》一周强化一、一周知识概述每个人的梦想,都和国家、民族的梦想有着不可分割的联系。

也许你的梦想是“生当做人杰”,也许你的梦想是“平平淡淡才是真”,然而,作为一个新时代的青年,我们同样享受着国家和社会所给予我们的一切,我们同样也应为它的命运承担应尽的义务和责任。

本板块两篇课文都是先秦诸子散文中的儒家经典之作。

《季氏将伐颛臾》选自先秦诸子散文第一发展阶段的代表作之一《论语》。

《论语》是一部语录体散文集,以记言为主。

本文具有论说文中的驳论文的特点,通过孔子与他的学生冉有、季路之间的对话,表达“不患寡而患不均,不患贫而患不安”,“均无贫,和无寡,安无倾”的政治思想,以及用仁义教化来使“远人”归服的主张。

《寡人之于国也》选自先秦诸子散文第二发展阶段的代表作之一《孟子》。

《孟子》是一部对话体著作。

本文是《孟子》体现“仁政”思想最重要的篇章。

本文记述了孟子和梁惠王的一次对话,围绕“民不加多”的问题展开讨论,阐述了孟子“仁政”的具体内容。

准确运用比喻、排比、对偶手法,说理透彻而又讲究形象性和感染力;文章层层递进,步步深入,环环相扣,浑然一体,凸显出孟子论辩的雄浑、缜密、深沉的特质。

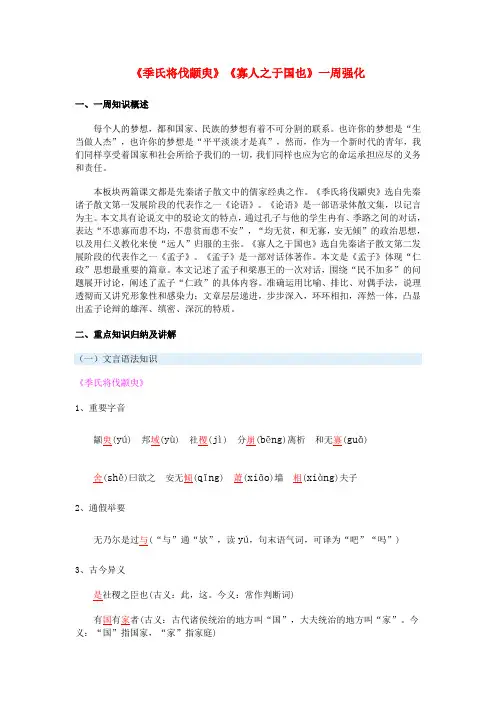

二、重点知识归纳及讲解(一)文言语法知识《季氏将伐颛臾》1、重要字音颛臾(yú) 邦域(yù) 社稷(jì) 分崩(bēng)离析和无寡(guǎ)舍(shě)曰欲之安无倾(qīng) 萧(xiāo)墙相(xiàng)夫子2、通假举要无乃尔是过与(“与”通“欤”,读yú,句末语气词,可译为“吧”“吗”)3、古今异义是社稷之臣也(古义:此,这。

今义:常作判断词)有国有家者(古义:古代诸侯统治的地方叫“国”,大夫统治的地方叫“家”。

今义:“国”指国家,“家”指家庭)4、一词多义5、词类活用既来之,则安之(使动用法,使……来,使……安定) 6、文言句式是社稷之臣也(判断句)昔者先王以(之)为东蒙主(省略句)季氏将有事于颛臾(状语后置)而谋动干戈于邦内(状语后置)无乃尔是过与(宾语前置)《寡人之于国也》1、重要字音弃甲曳(yè)兵鸡豚狗彘之畜(xù) 孝悌(tì)之义饿莩(piǎo) 颁(bān)白庠(xiáng)序无憾(hàn) 请以战喻(yù) 2、通假举要颁白者不负戴于道路矣(“颁”同“斑”。

高中语文文言文《季氏将伐颛臾》原文和译文《季氏将伐颛臾》是一篇出自《左传》的文言文,讲述了季孙将要伐打颛臾的故事。

下面将为您提供原文和译文,并通过3000字的文章介绍其背景、内容和价值。

原文:季氏将伐颛臾。

冬,十月,有一日而三旬。

军于曲沃之中。

曲沃,季氏之子也。

使揖子强将伐颛臾。

季孙谓孙书曰:“夫子必敢犯季氏。

”孙书曰:“然。

”亦曰:“乱之国,多横矣。

以慎事乎?”曰:“然。

犹将有捷。

”曰:“然。

是无罪也。

用民而已矣。

”既曰:“犹为也。

”季孙既与子强女与杞子盟于姑。

译文:季氏准备攻打颛臾。

冬天,十月,持续了30天的一天。

军队驻扎在曲沃之中。

曲沃是季氏的子弟之一。

季孙派遣孙书将军去攻打颛臾。

季孙对孙书说:“夫子一定敢于侵犯季氏。

”孙书回答说:“是的。

”他又说:“混乱的国家,权谋繁多。

你要谨慎行事吗?”他回答:“是的。

还是可能会取得胜利的。

”孙书说:“是的。

这是没有罪过的。

只要维护民众就可以了。

”最后他说:“我还是会去的。

”季孙和子强女与杞子在姑地进行了联姻。

背景:《左传》是中国古代著名的史书,记载了春秋时期的历史事件,其中《季氏将伐颛臾》是其中的一篇篇章。

春秋时期,是战乱纷飞、诸侯争霸的时代,颛臾则是其中一个分裂的诸侯国家。

在这个时代的背景下,季孙作为季氏的当政者,决定发动对颛臾的进攻。

内容:文章以季氏将要攻打颛臾的故事为主线,描绘了季孙和孙书之间的对话与思考。

从对话中我们可以看出,季孙深知颛臾国的势力强大,但他依然勇敢决定出兵。

他对孙书说:“夫子必敢犯季氏。

”他相信孙书一定会敢于进攻颛臾。

而孙书也表示了他的决心,他说:“然。

”接着孙书又问季孙是否考虑到了乱之国多权谋的情况,是否谨慎行事,而季孙则说:“然。

犹将有捷。

”他相信自己依然希望能够获得胜利。

最后,季孙和孙书进行了联姻,这也是为了加强季氏与杞子的关系,为进攻颛臾做准备。

价值:这篇文章虽然只是一段简短的对话,但展现了春秋时期的风云变幻。

首先,文章表现了季孙的决心和勇气。

《寡人之于国也》《季氏将伐颛臾》知识点整理.《季氏将伐颛臾》知识点归纳一、通假字:1.无乃尔是过与:“与”通“欤”,表揣测的句末语气词二、古今异义:1.昔着先王以为..东蒙主:以为..:古义——以+为=让……担任;今义——认为2.季氏将有事..于颛臾:有事:古义——指有军事行动;今义——有事情3.丘也闻有国.有家.者:国:古义——诸侯的封地;今义——国家家:古义——卿大夫的封地;今义——家庭和住所4.不患贫而患不安..:不安:古义——社会不安定;今义——①不安定,不安宁②客套话,表歉意和感谢三、一词多义:为:①语气词,呢。

例:何以伐为②动词,担任。

例:昔着先王以为东蒙主③动词,成为。

例:后世必为子孙忧④介词,替。

例:君子疾夫舍曰欲之而必为之辞相:①名词,辅助盲人走路的人。

例:则将焉用彼相矣②动词,辅佐。

例:今由与求也,相夫子过:①动词,责备。

例:无乃尔是过与②形容词,错误。

例:且尔言过矣③名词,过错。

例:是谁之过与④走过,经过。

例:臣请缚一人过王而行(《晏子使楚》⑤超过。

例:过犹不及(《论语?先进》⑥过于。

例:以其境过清,不可久居。

(《小石潭记》⑦拜访,看望。

例:大母过余曰(《项脊轩志》安:①形容词,安定。

例:不患贫而患不安②使动用法,使……安定。

例:既来之,则安之疾:①大。

例:顺风而呼,声非加疾也。

②憎恨。

例:君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

③快。

例:老臣病足,曾不能疾走。

(《触龙说赵太后》④妒忌。

例:膑至。

庞涓恐其贤于己,疾之。

⑤小病,轻病。

例:君有疾,在奏理,汤熨之所及也。

(《扁鹊见蔡桓公》止:①停,动词。

例:陈力就列,不能者止②制止,动词。

例:河曲智叟笑而止之曰(《愚公移山》③只,副词。

例:一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨(《狼》四、词类活用:1、后世必为子孙忧:忧:动作名,所忧患的事物2、既来之,则安之:来、安:使动用法,使……来,使……安3、则修文德以来之:来:使动用法,使……来。

五、特殊句式:1、季氏将有事于颛臾:【状语后置】季氏将于颛臾有事2、虎兕出于柙,龟玉毁于椟中:【状语后置】虎兕于柙出,龟玉于椟中毁3、而谋动干戈于邦内:【状语后置】而于邦内谋动干戈4、是社稷之臣也:【判断句】6、无乃尔是过与:【宾语前置】无乃尔过与7、何以伐为:【宾语前置】以何伐为8、昔者先王以为东蒙主:【省略句】昔者先王以(之为东蒙主六、固定句式:1、无乃尔是过与?:无乃……与=恐怕……吧?2、何以伐为?:何(以……为=为什么……呢?(表反问七、重点词语:1、季氏将有事于颛臾:有事:有军事行动2、无乃尔是过与:过:责备3、陈力就列,不能者止:⑴陈:摆出,施展。

《寡人之于国也》梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。

河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。

察邻国之政,无如寡人之用心者。

邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”孟子对曰:“王好战,请以战喻。

填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳(yè)兵而走。

或百步而后止,或五十步而后止。

以五十步笑百步,则何如?”曰:“不可!直(zhǐ)不百步耳,是亦走也。

”曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。

”“不违农时,谷不可胜食也;数(cù)罟(gǔ)不入洿(wū)池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧(sāng)死无憾也。

养生丧死无憾,王道之始也。

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣(yì)帛矣。

鸡豚狗彘(zhì)之畜(x ù),无失其时,七十者可以食肉矣。

百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨庠(xiáng)序之教,申之以孝悌(tì)之义,颁白者不负戴于道路矣。

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王(wàng)(称王)者,未之有也。

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩(piǎo)而不知发,人死,则曰:‘非我也,岁也。

’是何异于刺人而杀之,曰:‘非我也,兵也?’王无罪岁,斯天下之民至焉。

”译文梁惠王说:“我对于国家,(也算)是尽心啦!黄河以北遭遇荒年,就把那里的百姓迁移到黄河以东,把黄河以东的粮食运到黄河以北;黄河以东遭遇荒年也是这样。

察看邻国的君主主办政事,没有像我这样用心的。

但邻国的百姓并不更少,我的百姓并不更多,为什么呢?”孟子回答说:“大王喜欢打仗,请允许我用打仗比喻。

咚咚地击鼓进军,兵器刀锋已经相交撞击,扔掉盔甲拖着兵器逃跑。

有的人跑了一百步停下,有的人跑了五十步停下。

凭借自己只跑了五十步,而嘲笑他人跑了一百步,(您以为)怎么样呢?”惠王说:“不可以。

只不过没有逃跑到一百步罢了,这也同样是逃跑呀!”孟子说:“大王如果懂得这个道理,那不必去期望您的国家的民众比邻国增多啦。

(一)古文1.《季氏将伐颛臾》丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

今由与求也,相夫子,远人不服,而不能来也;邦分崩离析,而不能守也;而谋动干戈于邦内。

吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

2.孟子《寡人之于国也》梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。

河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内。

河东凶亦然。

察邻国之政,无如寡人之用心者。

邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”孟子对曰:“王好战,请以战喻。

填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。

以五十步笑百步,则何如?”曰:“不可!直不百步耳,是亦走也。

”曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。

不违农时,谷不可胜食也。

数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。

斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。

养生丧死无憾,王道之始也。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。

百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。

谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发;人死,则曰:‘非我也,岁也。

’是何异于刺人而杀之,曰:‘非我也,兵也。

’王无罪岁,斯天下之民至焉。

”3.《荀子·劝学》君子曰:学不可以已。

青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于水。

木直中绳,以为轮,其曲中规。

虽有槁暴,不复挺者,使之然也。

故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。

君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

高中文言文季氏将伐颛臾知识点归纳高中文言文季氏将伐颛臾知识点归纳 1一、词类活用1.则修文德以来之(使动,使……来)2.既来之,则安之(使动,使……来;使……安定下来)3.远人不服而不能来也(使动,使……来)二、特殊句式1.何以伐为(宾语前置)2.无乃尔是过与(无乃……与?疑问句式,恐怕……吧?)三、重点实词解释1.无乃尔是过与(无乃……与?恐怕……吧。

是,这个;过,责备。

)2.是社稷之臣也(这个)3.何以伐为(何以……为?表示反问的一种句式)4.陈力就列,不能者止(陈,摆出来;力,才能;就,居,充任;列,职位。

)5.危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣(危,不稳定;颠,跌倒;相,辅助盲人走路的人)6.且尔言过矣(过,错)7.君子疾夫舍曰"欲之"而必为之辞(疾,憎恨;辞,托辞。

)8.盖均无贫,和无寡,安无倾(贫,贫困;寡,少;倾,倾覆之患)9.吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内(萧墙:国君宫门内当门的照壁,暗指鲁国内部)四、一词多义1、是A、是社稷之臣,何以伐为(这)B、同行十二年,不知木兰是女郎(是)C、世无孔子,谁能定是非之真(正确)2、疾A、君有疾在腠理,不治将恐深(病)B、君子疾夫舍曰"欲之"而必为之辞(痛恨)C、老臣病足,不能疾走(快速)3、止A、陈力就列,不能者止(停)B、河曲智叟笑而止之曰(制止)C、一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨(只)4、见、A、昨夜见军帖,可汗大点兵(看见)B、曹刿请见(拜见)C、冉有、季路见于孔子曰(接见)D、天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊(现)5、过A、臣请缚一人过王而行(经过,走过)B、过犹不及(超过,过分)C、以其境过清,不可久居(太,过分)D、是谁之过与(过错)E、无乃尔是过与(责备)F、故尝与过宋将军(拜访)五、句子翻译1.无乃尔是过与?译:恐怕该责备你吧!2.是社稷之臣也,何以伐为?译:这是国家的臣属,凭什么攻打它呢?3.陈力就列,不能者止。

高二语文《季氏将伐颛臾》《寡人之于国也》知识精讲苏教版必修4【本讲教育信息】一. 教学内容:“经世济民”《季氏将伐颛臾》《寡人之于国也》《季氏将伐颛臾》[教学目的]1. 了解孔子以德服人的政治主张。

2. 学习本文用对话方式反复辩难,掌握生动活泼、富有雄辩力的写作方法。

《论语》和孔子:《论语》20篇,内容主要是记录孔子的言行。

书中称曾子(名参)、有子(名若)为“子”,有人推断,书是孔子死后,曾子、有子的弟子,根据师授编集的。

孔子名丘,字仲尼,先于公元前551年(周灵王21年),死于公元前479年(周敬王41年)。

他的祖先是宋国的贵族,因为宋国的一次政治变乱逃到鲁国,定居在鲁。

孔子的父亲做过鲁国的小官。

孔子幼年丧父,过了一段贫困的生活,中年在鲁国做过三个月的司寇。

中年以后,他用全部精力从事教育工作,整理、研究古典文化,并做出了卓越的贡献,同时也培养了一大批有学问、有才干的学生。

时代背景:鲁国“三桓”犯上,是春秋时代各国贵族中以下犯上的普遍情况。

鲁庄公有弟三人:长曰庆父,次曰叔牙,次曰季友。

因为都是桓公的儿子,故其后代称为“三桓”。

三桓者:孟孙氏、叔孙氏、季孙氏三家。

“三桓”既强,其为乱之时便多了。

最大的一次叛乱在昭公之时。

据《史记》称,当时季孙氏因与后氏斗鸡生隙,而起冲突,昭公大概有一点恨季孙氏的跋扈,故站在后氏一边,助之攻季孙氏。

这时叔孙氏、孟孙氏恐季孙氏败后自己的势力发生动摇,乃相救季孙氏,结果把昭公之军打败,并杀后照伯,逼昭公奔齐。

“三桓”的势力,至此已登峰造极。

第一段第一句话介绍了谈话的政治背景: 季氏筹伐颛臾。

第二句话交代冉有和季路作为季氏的家臣,将消息告诉他们的老师。

孔子提出两点看法:其一作为季氏的家臣,冉有和季路应义不容辞地制止季氏这种不仁不义的做法,其二,收氏攻打颛臾是错误的。

第二段本段讲了第二个问题,即孔子从三个方面分析季氏的错误冉有针对孔子的批评而自我辩解:“夫子欲之,吾二臣皆不欲也。

——《孔孟两章》(《季氏将伐颛臾》《寡人之于国也》)、《劝学(节选)》、《过秦论》一、理解常见文言实词在文中的含义1.写出下列通假字的本字,并解释其义《孔孟两章》(1)直.不百步耳通________,______________(2)则无.望民之多于邻国也通________,______________(3)颁.白者不负戴于道路矣通________,______________(4)涂.有饿殍而不知发通________,______________ 《劝学(节选)》(5) 以为轮通________,______________(6)虽有.槁暴.,不复挺者通________,______________(7)则知.明而行无过矣通________,______________(8)君子生.非异也通________,______________《过秦论》(9)外连衡.而斗诸侯通________,______________(10)合从.缔交通________,______________(11)相举.为一通________,______________(12)秦有余力而制其弊.通________,______________(13)赢粮而景.从通________,______________答案(1)“只”只是(2)“毋”不要(3)“斑”头发花白(4)“途”道路(5)“煣”用火烤来使木材弯曲(6)“又”再“曝”曝晒(7)“智”智慧(8)“性”天生的资质(9)“横”战国时期秦国实行的一种分散六国,使它们各自同秦国联合,从而将它们各个击破的策略(10)“纵”战国时期六国联合起来共同对付秦国的策略,称为“合纵”(11)“与”与(12)“敝”困顿(13)“影”影子2.解释下列加点字词的词义《孔孟两章》(1)昔.者先王以为东蒙主: _________________________________________(2)且在邦域..之中矣:___________________________________________________(3)陈力就列....,不能者止:________________________________________(4)颠.而不扶:_______________________________________________(5)君子疾.夫舍曰欲之而必为之辞:____________________________________(6)不患.寡而患不均:________________________________________(7)邦分崩离析....,而不能守也:___________________________________________(8)不在颛臾,而在萧墙..之内也:____________________________________(9)河内凶.:_________________________________________(10)不违.农时:_________________________________________________(11)数罟..:______________________________________________ ..不入洿池(12)涂有饿殍..而不知发:___________________________________________(13)非我也,岁.也:_________________________________________(14)谨庠序..之教:___________________________________________(15)申之以孝悌..之义:___________________________________《劝学(节选)》(16)君子博学而日参省..乎己:_______________________________________(17)金就砺.则利:____________________________________________(18)不积跬.步:_______________________________________________《过秦论》(19)于是秦人拱手..而取西河之外:_____________________________(20)氓隶..之人:__________________________________________(21)然秦以区区..之地:______________________________________答案(1)从前(2)这里指鲁国境内(3)能施展才能则居其位(4)跌倒(5)憎恨(6)忧虑、担心(7)四分五裂(8)国君宫门内正对着门的照壁。

苏教版必修4《季氏将伐颛臾》、《寡人之于国也》复习参考资料《季氏将伐颛臾》【课文全译】季氏将要攻打附庸国颛臾。

冉有、子路两人参见孔子,说道:“季氏将对颛臾使用武力。

”孔子说:“冉求!这难道不应该责备你吗?颇臾,先王曾经任命他主持东蒙山的祭祀,而且颛臾处在我们鲁国的疆域之中,这正是跟鲁国共安危的藩属,为什么要去攻打它呢?”冉有说:“那个季孙要这么千,我们两人都不想呢。

”孔子说:“冉求!贤人周任有句话说:‘能够施展自己的力量就任职;如果不行,就该辞职。

’比如瞎子遇到危险,不去扶持;将要摔倒了,不去搀扶,那又何必用助手呢?况且你的话错了。

老虎犀牛从栅栏里逃了出来,龟壳美玉在匣子里毁坏了,这应责备谁呢?”冉有说:“颛臾,城墙坚固,而且离季孙的采邑费地很近。

现在不把它占领,日后一定会给子孙留下祸害。

”孔子说:“冉求!君子讨厌那种避而不说自己贪心却一定另找藉口的态度。

我听说过:无论是有国的诸侯或者有家(封地)的大夫,不必担心财富不多,只需担心财富不均;不必担心人民太少,只需担心不安定。

若是财富平均,便没有贫穷;和平相处,便不会人少;安定,便不会倾危。

做到这样,远方的人还不归服,便发扬文治教化招致他们。

他们来了,就得使他们安心。

如今仲由和冉求两人辅佐季孙,远方的人不归服,却不能用文治教化招致;国家支离破碎,却不能保全;反而想在国境以内使用武力。

我恐怕季孙的忧愁不在颛臾,却在萧墙里面。

”一、通假字:1.无乃尔是过与“与”通“欤”,表揣测的句末语气词二、古今异义:1.昔着先王以为..:古义——以+为=让……担任今义——..东蒙主以为认为2.季氏将有事..于颛臾有事:古义——指有军事行动今义——有事情3.丘也闻有国.有家.者国:国:古义——诸侯的封地今义——国家家:古义——卿大夫的封地今义——家庭和住所4.不患贫而患不安..不安:古义——社会不安定今义——①不安定,不安宁②客套话,表歉意和感谢三、一词多义:为:①语气词,呢例:何以伐为②动词,担任例:昔着先王以为东蒙主③动词,成为例:后世必为子孙忧④介词,替例:君子疾夫舍曰欲之而必为之辞相:①名词,辅助盲人走路的人例:则将焉用彼相矣②动词,辅佐例:今由与求也,相夫子过:①动词,责备例:无乃尔是过与②形容词,错误例:且尔言过矣③名词,过错例:是谁之过与④走过,经过臣请缚一人过王而行(《晏子使楚》)⑤超过过犹不及(《论语•先进》)⑥过于以其境过清,不可久居(《小石潭记》)⑦拜访,看望(大母过余曰)安:①形容词,安定例:不患贫而患不安②使动用法,使……安定例:既来之,则安之疾:①大顺风而呼,声非加疾也。

《季氏将伐颛臾》知识点归纳一、通假字:1.无乃尔是过与:“与”通“欤”,表揣测的句末语气词二、古今异义:1.昔着先王以为..东蒙主:以为..:古义——以+为=让……担任;今义——认为2.季氏将有事..于颛臾:有事:古义——指有军事行动;今义——有事情 3.丘也闻有国.有家.者:国:古义——诸侯的封地;今义——国家 家:古义——卿大夫的封地;今义——家庭和住所4.不患贫而患不安..:不安:古义——社会不安定;今义—— ①不安定,不安宁②客套话,表歉意和感谢三、一词多义:为:①语气词,呢。

例:何以伐为②动词,担任。

例:昔着先王以为东蒙主③动词,成为。

例:后世必为子孙忧④介词,替。

例:君子疾夫舍曰欲之而必为之辞相:①名词,辅助盲人走路的人。

例:则将焉用彼相矣②动词,辅佐。

例:今由与求也,相夫子过:①动词,责备。

例:无乃尔是过与②形容词,错误。

例:且尔言过矣③名词,过错。

例:是谁之过与④走过,经过。

例:臣请缚一人过王而行(《晏子使楚》)⑤超过。

例:过犹不及(《论语•先进》)⑥过于。

例:以其境过清,不可久居。

(《小石潭记》)⑦拜访,看望。

例:大母过余曰(《项脊轩志》)安:①形容词,安定。

例:不患贫而患不安②使动用法,使……安定。

例:既来之,则安之疾:①大。

例:顺风而呼,声非加疾也。

②憎恨。

例:君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

③快。

例:老臣病足,曾不能疾走。

(《触龙说赵太后》)④妒忌。

例:膑至。

庞涓恐其贤于己,疾之。

⑤小病,轻病。

例:君有疾,在奏理,汤熨之所及也。

(《扁鹊见蔡桓公》)止:①停,动词。

例:陈力就列,不能者止②制止,动词。

例:河曲智叟笑而止之曰(《愚公移山》)③只,副词。

例:一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨(《狼》)四、词类活用:1、后世必为子孙忧:忧:动作名,所忧患的事物2、既来之,则安之:来、安:使动用法,使……来,使……安3、则修文德以来之:来:使动用法,使……来。

五、特殊句式:1、季氏将有事于颛臾:【状语后置】季氏将于颛臾有事2、虎兕出于柙,龟玉毁于椟中:【状语后置】虎兕于柙出,龟玉于椟中毁3、而谋动干戈于邦内:【状语后置】而于邦内谋动干戈4、是社稷之臣也:【判断句】6、无乃尔是过与:【宾语前置】无乃尔过与7、何以伐为:【宾语前置】以何伐为8、昔者先王以为东蒙主:【省略句】昔者先王以(之)为东蒙主六、固定句式:1、无乃尔是过与?:无乃……与=恐怕……吧?2、何以伐为?:何(以)……为=为什么……呢?(表反问)七、重点词语:1、季氏将有事于颛臾:有事:有军事行动2、无乃尔是过与:过:责备3、陈力就列,不能者止:⑴陈:摆出,施展。