大黄

- 格式:doc

- 大小:74.50 KB

- 文档页数:1

中药大黄的作用

中药大黄的主要作用有以下几个方面:

1. 泻下通便:大黄具有促进肠道蠕动、增加肠道分泌和液体潴留,使粪便松软、顺利排出的作用,可以用于治疗便秘和排除肠道毒素。

2. 清热泻火:大黄有一定的清热泻火功效,可用于治疗由于内热引起的热病、湿热等疾病,如黄疸、痈疽等。

3. 消肿止痛:大黄具有较强的消肿止痛作用,可用于治疗疮疖肿毒、淤血瘀滞等疾病,还常用于关节炎、跌打损伤等疼痛性疾病。

4. 清肝明目:大黄在中医理论中被认为具有清肝明目的作用,可用于治疗一些由于肝火内扰引起的目赤、干涩等症状。

此外,大黄还有一些其他的药理作用,例如杀菌消炎、解毒解酒等,但以上几个方面是其主要的药理作用。

需要注意的是,大黄具有较强的泻下作用,使用时应按照医生的指导用药,切忌自行滥用。

大黄的正确服用方法大黄是一种常见的中药材,具有清热泻火、通便利水的功效,被广泛用于治疗便秘、痢疾等肠胃道疾病。

然而,由于大黄属于药用植物,其服用方法需要遵循一定的规范,以确保其疗效和安全性。

下面将为大家介绍大黄的正确服用方法。

首先,选择合适的剂型。

大黄常见的剂型有大黄片、大黄粉、大黄颗粒等,患者在选择时应根据自身的病情和医生的建议来确定合适的剂型。

一般来说,大黄片适合口服,大黄颗粒适合泡水冲服,而大黄粉则可以用于外用或内服。

其次,控制用量。

大黄属于泻下药物,用量过大易导致腹泻、腹痛等不良反应。

一般情况下,成人每次服用大黄片不宜超过6克,儿童用量应减半。

在服用大黄颗粒或大黄粉时,应按照药品说明书或医生建议的用量进行服用,切勿自行增减用量。

再次,正确服用。

口服大黄片时,应该用温水送服,切忌用冷水或热水送服,以免影响药效。

服用后应及时饮用温水,促进大黄的药效发挥。

如果是服用大黄颗粒或大黄粉,可以用温水冲服,也可以加入适量的蜂蜜或糖浆调味,以改善口感。

最后,注意禁忌。

大黄在一定程度上具有剧烈的泻下作用,因此孕妇、哺乳期妇女、儿童及腹泻型疾病患者应慎用或禁用大黄。

同时,大黄与某些药物如抗生素、利福平等会产生相互作用,导致药效降低或增强,因此在服用大黄前应咨询医生或药师,避免药物不良反应的发生。

综上所述,大黄是一种常见的中药材,其正确的服用方法对于发挥其药效、减少不良反应至关重要。

在使用大黄时,患者应该选择合适的剂型,控制用量,正确服用,并且注意禁忌,以确保其安全有效地发挥作用。

希望本文所述内容对大家有所帮助,谢谢阅读!。

展开编辑本段基本信息植物界:Plantae门:Magnoliophyta大黄-中药材药用部分纲:Magnoliopsida目:Caryophyllales科:Polygonaceae属:Rheum英文名:Rhubarb中药药名:大黄别名:将军、黄良、火参、肤如、蜀大黄、锦纹大黄、牛舌大黄、锦纹、生军、川军拉丁植物名1.Rheum palmatum L.2.Rheum palmatum L. var. tanguticum Maxim.Ex Rngel.[R.Tanguticum Maxim.Ex Balf.]3.Rheum officinale Baill.Radix et Rhizoma Rhei拉丁文名1.Rhizoma et Radix Rhei Palmat2.唐古特大黄唐古特大黄,又名:鸡爪大黄。

多年生高大草本,高2米左右。

茎无毛或有毛。

根生叶略呈圆形或宽心形,直径40~70厘米,3~7掌状深裂,裂片狭长,常再作羽状浅裂,先端锐尖,基部心形;茎生叶较小,柄亦较短。

圆锥花序大形,幼时多呈浓紫色,亦有绿白色者,分枝紧密,小枝挺直向上;花小,具较长花梗;花被6,2轮;雄蕊一般9枚;子房三角形,花柱3。

瘦果三角形,有翅,顶端圆或微凹,基部心形。

花期6~7月。

果期7~9月。

本种与掌叶大黄极相似,主要区别为:叶片深裂,裂片常呈三角状披针形或狭线形,裂片窄长。

花序分枝紧密,向上直,紧贴干茎。

3.药用大黄又名:南大黄。

年生高大草本,高1.5米左右。

茎直立,疏被短柔毛,节处较密。

根生叶有长柄,叶片圆形至卵圆形,直径40~70厘米,掌状浅裂,或仅有缺刻及粗锯齿,先端锐尖,基部心形,主脉通常5条,基出,上面无毛,或近州'脉处具稀疏,的小乳突,下面被毛,多分布于叶脉及叶缘;茎生叶较小,柄亦短;叶鞘简状,疏被短毛,分裂至基部。

圆锥花序,大形,分枝开展,花小,径3~4毫米,4~10朵成簇;花被6,淡绿色或黄白色,2轮,内轮者长圆形,长约2毫米,先端圆,边缘不甚整齐,外轮者稍短小;雄蕊9,不外露;子房三角形,花拄3。

大黄的正确服用方法

大黄是一种常见的中药材,具有泻火、通便的功效,常用于治疗便秘、痔疮等

疾病。

然而,由于大黄具有一定的毒性,因此在服用时需要特别注意正确的使用方法,以避免出现不良反应。

下面就为大家介绍一下大黄的正确服用方法。

首先,关于大黄的剂型,目前市面上常见的大黄剂型有颗粒剂、片剂、糖浆剂等。

不同剂型的服用方法略有不同,因此在使用前需要仔细阅读药品说明书或咨询医生的建议。

其次,大黄的剂量也是非常重要的。

一般情况下,成人每次服用大黄颗粒剂5-10克,每日1-3次;大黄片剂0.3-0.6克,每日2-3次;大黄糖浆剂5-10毫升,每

日2-3次。

但是,具体的剂量还是要根据个人的体质和病情来确定,最好在医生的

指导下进行用药。

再者,大黄的服用时间也需要注意。

一般来说,大黄最好在饭后或睡前服用,

可以增加其通便的效果,同时也可以减少对胃肠道的刺激,降低不良反应的发生。

另外,大黄在服用期间需要避免食用一些对胃肠道刺激较大的食物,如辛辣食物、油腻食物等,以免加重胃肠道负担,导致不良反应的发生。

最后,大黄虽然有通便的功效,但是长期或过量使用会对肠道造成一定的伤害,因此在使用大黄的过程中,一定要严格按照医生的建议进行用药,不可随意增减剂量或延长服用时间。

综上所述,正确的服用大黄是非常重要的,只有在医生的指导下进行用药,并

且严格按照药品说明书上的剂量和用法进行服用,才能发挥其良好的疗效,避免不良反应的发生。

希望大家在使用大黄时能够注意以上几点,确保安全有效地使用这种中药材。

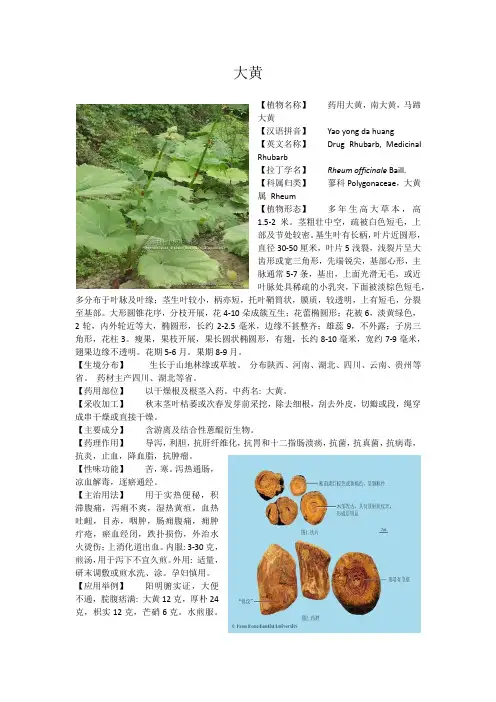

大黄【植物名称】药用大黄,南大黄,马蹄大黄【汉语拼音】Yao yong da huang【英文名称】Drug Rhubarb, MedicinalRhubarb【拉丁学名】Rheum officinale Baill.【科属归类】蓼科Polygonaceae,大黄属Rheum【植物形态】多年生高大草本,高1.5-2米。

茎粗壮中空,疏被白色短毛,上部及节处较密。

基生叶有长柄,叶片近圆形,直径30-50厘米,叶片5浅裂,浅裂片呈大齿形或宽三角形,先端锐尖,基部心形,主脉通常5-7条,基出,上面光滑无毛,或近叶脉处具稀疏的小乳突,下面被淡棕色短毛,多分布于叶脉及叶缘;茎生叶较小,柄亦短,托叶鞘筒状,膜质,较透明,上有短毛,分裂至基部。

大形圆锥花序,分枝开展,花4-10朵成簇互生;花蕾椭圆形;花被6,淡黄绿色,2轮,内外轮近等大,椭圆形,长约2-2.5毫米,边缘不甚整齐;雄蕊9,不外露;子房三角形,花柱3。

瘦果,果枝开展,果长圆状椭圆形,有翅,长约8-10毫米,宽约7-9毫米,翅果边缘不透明。

花期5-6月。

果期8-9月。

【生境分布】生长于山地林缘或草坡。

分布陕西、河南、湖北、四川、云南、贵州等省。

药材主产四川、湖北等省。

【药用部位】以干燥根及根茎入药。

中药名: 大黄。

【采收加工】秋末茎叶枯萎或次春发芽前采挖,除去细根,刮去外皮,切瓣或段,绳穿成串干燥或直接干燥。

【主要成分】含游离及结合性蒽醌衍生物。

【药理作用】导泻,利胆,抗肝纤维化,抗胃和十二指肠溃疡,抗菌,抗真菌,抗病毒,抗炎,止血,降血脂,抗肿瘤。

【性味功能】苦,寒。

泻热通肠,凉血解毒,逐瘀通经。

【主治用法】用于实热便秘,积滞腹痛,泻痢不爽,湿热黄疽,血热吐衄,目赤,咽肿,肠痈腹痛,痈肿疔疮,瘀血经闭,跌扑损伤,外治水火烫伤;上消化道出血。

内服: 3-30克,煎汤,用于泻下不宜久煎。

外用: 适量,研末调敷或煎水洗、涂。

孕妇慎用。

【应用举例】阳明腑实证,大便不通,脘腹痞满: 大黄12克,厚朴24克,枳实12克,芒硝6克。

关于大黄的名词解释大黄,又称为黄芪、黄蜀葵,是一种常见的中药材,具有益气、健脾、解毒等多种功效。

它在中医药理论中有着重要地位,被广泛应用于日常生活和医疗实践中。

本文将介绍大黄的名词解释,并探讨其来源、功效以及使用注意事项。

1. 大黄的来源大黄是一种多年生草本植物,属于大黄科,俗称中草药,主要分布在我国西南地区。

它的根茎类似于胡萝卜,外表呈暗褐色或黑褐色,质地坚硬。

大黄的根茎中富含多种活性成分,如大黄素、黄连素、大黄酚等。

这些成分赋予了大黄药用价值。

2. 大黄的功效大黄具有多种功效,主要包括:益气:大黄可以增强人体免疫力,提高机体抗病能力。

它能够调节脏腑功能,促进气血运行,从而达到益气的作用。

健脾:大黄能够改善脾胃功能,提高消化吸收能力,促进食欲,增强体力和抵抗力。

解毒:大黄具有良好的解毒作用,可以中和有毒物质,排出体外。

它常被用于治疗中毒、食物中毒等症状。

通便:大黄还是一种良好的通便药物,可用于缓解便秘症状,帮助排毒通畅。

抗菌:大黄素具有一定的抗菌作用,对某些细菌、病毒有杀灭作用。

抗炎:大黄可以减轻炎症反应,缓解炎症引起的症状。

3. 大黄的使用注意事项尽管大黄具有多种功效,但是在使用时需要注意以下几点:用量不宜过大:大黄过量使用可能会引起腹泻、腹痛等不良反应。

因此,使用大黄时需要控制用量,遵循医嘱。

孕妇慎用:孕妇应慎用大黄,因为其具有一定的活血作用,可能对胎儿产生不良影响。

过敏体质者慎用:对大黄过敏的人应避免使用,以防引发过敏反应。

长期使用慎重:长期、过度使用大黄可能导致依赖性,使肠道功能失调,影响健康。

与药物相互作用:大黄与某些药物,如抗生素、抗凝剂等可能发生相互作用,导致药效减弱或增强。

在使用大黄时,应通知医生已使用的其他药物。

综上所述,大黄是一种重要的中药材,具有益气、健脾、解毒等多种功效。

它在中医药学中有着丰富的理论支持,并在临床实践中得到广泛应用。

然而,在使用大黄时,需要注意合理控制用量,遵循医嘱,以及了解自身的体质情况。

大黄形状鉴别特征大黄,又称为大黄根、大黄草,是一种常见的草本植物,属于蓼科大黄属。

它的形状鲜明独特,具有一些独特的鉴别特征。

大黄的根茎呈圆柱形,通常粗壮而有节,外表呈棕色或深棕色。

根茎的表面光滑,有时会有一些纵向的皱纹或小凸起。

根茎的内部呈黄色,质地较硬,有时会发出特殊的气味。

大黄的叶子呈心形或卵形,通常具有长长的叶柄。

叶片较大,常常有10-30厘米长,宽度也较大,通常在5-15厘米之间。

叶片的边缘呈波状,有时会有细齿。

叶子的表面光滑,颜色鲜绿,叶脉清晰可见。

大黄的花呈蓝紫色或白色,通常聚集成圆锥花序。

花朵较小,直径一般在1-2厘米之间。

花瓣呈长椭圆形,花蕊较长,呈丝状。

花期一般在春季或夏季,花期较短,只有几周的时间。

大黄的果实是坚果状,呈长圆形或椭圆形。

果实的外表光滑,颜色呈暗红色或棕色。

果实内部含有许多种子,种子呈红色或黑色,较小且坚硬。

大黄的这些鉴别特征使其在自然界中相对容易辨认。

但需要注意的是,大黄的鉴别特征可能因生长环境、品种差异等因素而略有变化。

因此,在鉴别大黄时,最好结合多个特征进行综合判断。

大黄具有多种药用价值,主要用于治疗便秘、痔疮、痛经等。

但由于其含有大量的黄酮类化合物和蒽醌类物质,具有一定的毒性,因此在使用时需谨慎。

特别是孕妇、哺乳期妇女和儿童应避免使用大黄。

大黄的形状具有一些独特的鉴别特征,包括根茎的形状和颜色、叶片的形状和边缘、花的颜色和形态,以及果实的形状和颜色等。

通过观察这些特征,我们可以辨认出大黄,并了解到它的一些药用价值和注意事项。

大黄的功能主治及用量功能主治大黄,又名黄连木,是中药材中的一味名贵药材,具有多种功能主治。

以下是大黄的主要功能主治:1.清热泻火:大黄具有清热泻火的作用,可以缓解高热、口渴、咽干等症状。

特别适用于热病身热、渴饮、大便干结等情况。

2.润肠通便:大黄属于泻下药,可促进肠道蠕动,增加大便的湿润度,达到通便的效果。

适用于因便秘引起的腹胀、尿黄等问题。

3.消炎抗菌:大黄具有一定的消炎抗菌作用,可抑制细菌、病毒和真菌的生长繁殖,对一些感染性疾病有一定的辅助治疗作用。

4.利尿通淋:大黄还有利尿通淋的功效,可以增加尿量,排除体内多余的水分和尿液中的有害物质,对浮肿和尿路感染等疾病有帮助。

5.活血化瘀:大黄内含有多种活血的物质,可以促进血液循环,消除淤血和瘀血,对于瘀血引起的疼痛和肿胀有明显的缓解作用。

用量大黄的用量应根据具体病情、年龄和体质而定,应在医生指导下合理使用。

一般情况下,大黄可分为内服和外用两种方式使用。

内服用法和用量:1.大黄冲剂:每次5-10克,一日1-2次,可加入开水中冲服。

2.大黄片:一次2-4片,一日2-3次,可随餐服用。

外用用法和用量:1.大黄膏剂:将适量大黄膏剂涂抹于患处,每日2-3次,轻轻按摩至吸收。

2.大黄浸剂:将适量大黄浸剂用棉球蘸湿,轻轻涂抹于患处,每日2-3次。

注意事项1.孕妇、哺乳期妇女、婴幼儿及老年人禁用大黄,尤其是大黄口服剂形式。

2.忌长期或超量使用大黄,以免导致依赖性便秘、水电解质紊乱等不良反应。

3.大黄可引起皮肤敏感反应,使用过程中如出现皮疹、红肿等情况应立即停止使用并就医。

4.大黄不宜与某些药物同时使用,如抗生素、某些降压药等,应在医生指导下慎重使用。

5.使用大黄过程中,应保持良好的饮食习惯和生活习惯,避免暴饮暴食、久坐不动等不良生活方式对大黄的疗效造成影响。

以上是关于大黄的功能主治及用量的介绍,希望对您有所帮助。

在使用大黄时,请务必遵循医生的指导,避免自行滥用,以免产生不良后果。

大黄的正确服用方法

首先,关于大黄的服用剂量。

一般来说,成人每次服用大黄的剂量为3~10克,一日1~3次。

而儿童的用量则根据年龄和体重而定,一般不宜超过成人的用量。

在服用大黄之前,应该咨询医生或药师的建议,根据个人情况确定合适的剂量。

其次,大黄的服用方法。

大黄可以煎服、研末吞服或制成丸剂等形式。

一般来说,将大黄研末后与蜂蜜混合服用,可以减轻其苦涩的味道。

另外,大黄不宜与酒类一同服用,以免影响药效。

在服用大黄期间,应避免食用辛辣刺激性食物,以免加重症状。

再次,大黄的服用时间。

一般来说,大黄最好在早晨空腹或饭后服用,以利于

其吸收和发挥药效。

同时,大黄不宜长期服用,一般来说,连续服用不宜超过7天,以免出现不良反应。

最后,大黄的注意事项。

在服用大黄期间,应遵医嘱,不宜随意更改剂量和服

用方法。

同时,应密切观察自身情况,如出现过敏反应、腹泻等不良症状,应及时就医。

另外,孕妇、哺乳期妇女、儿童以及体虚体弱者应在医生的指导下使用大黄。

综上所述,正确的服用方法对于发挥大黄的药效至关重要。

在使用大黄时,应

注意剂量、方法、时间和注意事项,以确保药效的发挥同时减少不良反应的发生。

希望大家在使用大黄时能够按照正确的方法进行,达到更好的治疗效果。

大黄的功效作用及食用方法大黄,又称为黄连、大黄连,是一种常见的中药材,具有丰富的药用价值。

它主要生长在我国的中国山区和河南、四川等地,是一种多年生草本植物。

大黄的根部是药用部位,呈褐色,质地坚硬,故得名“大黄”。

以下是关于大黄的功效作用及食用方法的详细介绍。

一、功效作用1. 清热泻火:大黄具有清热泻火的作用,可以用于治疗湿热引起的症状,如口舌生疮、牙龈肿痛、湿热黄疸等。

2. 活血化瘀:大黄具有活血化瘀的功效,可以用于治疗瘀血引起的症状,如瘀血经闭、痛经、血瘀结块等。

3. 通便润肠:大黄具有通便润肠的作用,可以用于治疗便秘的症状,如大便干燥、排便困难、小便黄赤等。

4. 祛风湿:大黄具有祛风湿的功效,可以用于治疗风湿病引起的症状,如关节疼痛、肌肉酸痛、痛风等。

二、食用方法大黄是一种中药材,一般不建议直接食用,因为其功效强烈,而且含有一些毒性成分,如果使用不当会对身体造成伤害。

一般情况下,大黄主要用于煎煮中药、制成丸剂或外用药膏等。

以下是大黄常用的食用方法:1. 制成煎剂:将适量的大黄切成小块,放入锅中加水煎煮,煮至水变为红褐色时,即可关火。

可以根据需要饮用煎剂,每次15-30克,每日2-3次。

2. 用于制药丸剂:将大黄粉末与其他药材粉末混合,制成丸剂。

服用时,根据医嘱或包装说明服用,一般每次2-3粒,每日2-3次。

3. 外用药膏:将大黄粉末加入合适的基质中,如凡士林、羊毛脂等,搅拌均匀,制成药膏。

可以外用于治疗湿疹、痔疮等皮肤病症状。

需要注意的是,大黄具有泻下作用,不适宜久服,尤其是孕妇、儿童、体弱者和长期便秘者慎用。

另外,大黄不宜与某些药物同服,如体内用含铅量较高的中药、阿司匹林、苯乙双胍等,以免产生不良反应。

总之,大黄是一种有药用价值的中药材,其功效包括清热泻火、活血化瘀、通便润肠、祛风湿等。

在使用大黄时需要注意正确的用法和用量,避免不良反应的发生。

同时,如需使用大黄进行治疗,建议咨询医生或中药师的建议,以确保使用的安全性和有效性。

大黄的起源和历史大黄(学名:Rheum palmatum)是一种多年生草本植物,属于蓼科大黄属。

它具有浓烈的药用价值,被广泛应用于中医药领域。

大黄的起源和历史可以追溯到几千年前的中国,它在文化、药用和经济上都具有重要的地位。

大黄起源于中国西南地区,最早的记载可以追溯到古代的《神农本草经》。

据传,神农氏是中国古代最早的农学家和医学家,他对植物进行了广泛的研究和分类。

在《神农本草经》中,大黄被列为一种重要的药材,被用于治疗便秘、肝病、瘀血等各种疾病。

在中国古代,大黄不仅被视为一种药材,还被广泛应用于纺织工业。

大黄的根部富含大量的黄色素,可以用作染料,特别是被用于染纱和染绸子。

历史上,大量的大黄被运往中原地区,成为了中国古代丝绸产业的重要组成部分。

大黄的药用价值在唐代达到了巅峰。

唐代宫廷医院中的医生们广泛使用大黄治疗各种疾病,例如胸腹刺痛、腹泻、脾胃不和等。

在唐代的名医孙思邈的《千金要方》中,大黄的用法和功效被详细地描述了。

孙思邈认为大黄可以疏肝解郁、利水消肿,并且能够凉血解毒、活血化瘀。

随着时间的推移,大黄的药用价值逐渐被世界各地的中医药学家所认可。

大黄自中国传入亚洲的其他国家,例如日本、朝鲜和越南。

在这些国家,大黄被用于治疗不同的疾病,同时也成为了当地民间药方中的主要成分。

在现代医学中,大黄仍然被广泛应用。

大黄中的活性成分主要是大黄素和大黄酚,这些成分具有抗菌、抗病毒、排泄毒素和减轻炎症等作用。

临床研究表明,大黄可以用于治疗便秘、痛风、肝炎、肠道感染等多种疾病。

然而,值得注意的是,大黄具有一定的毒性。

长期或过量使用大黄可能会导致肝脏损伤和肾脏问题。

因此,在使用大黄的过程中,应该遵循医生的指导,并注意剂量和使用时机。

总的来说,大黄拥有悠久的历史和广泛的应用领域。

它不仅是中国古代医药文化的重要组成部分,也是现代中医药界的重要药材之一。

通过进一步的研究和开发利用,我们相信大黄的医疗和经济价值还有更多潜力可以发掘。

大黄的功能主治、用法、用量功能主治大黄是一种中药材,被广泛应用于中医药领域。

它具有以下主要功能和主治:•泻下通便:大黄含有丰富的草酸,具有良好的通便作用,可用于治疗便秘、积食等肠胃道问题。

•消肿止痛:大黄具有抗炎作用,能够减轻肿痛症状,常用于治疗疼痛、肿胀等病症。

•清热泻火:大黄能清热泻火,常用于治疗热毒性病症,如口腔溃疡、痈肿等。

•通经活络:大黄能够活血通经,可用于调理妇科问题,如痛经、月经不调等。

•散结消痈:大黄有一定的散结消痈作用,常用于治疗肿瘤、淋巴结炎等疾病。

•治疗湿疹:大黄有较好的清热解毒作用,可用于治疗湿疹、皮肤瘙痒等问题。

用法大黄可以内服、外用,常见的用法有:1.内服:将大黄研磨成细末,每次可口服1-3克。

可直接冲服或与蜂蜜、糖浆等混合服用,一般每日2-3次。

2.外用:将大黄研磨成细末后,可加入适量的清水调成糊状,涂抹于患处。

对于肿胀疼痛的问题,也可将大黄研磨后煮水洗患处。

大黄一般不宜长期连续使用,常见的用药周期为1-2周。

注意事项在使用大黄时,需要注意以下事项:1.孕妇、哺乳期妇女和儿童慎用;2.对大黄过敏者禁用;3.忌食辛辣刺激性食物,如辣椒、生姜等;4.大黄不宜与酒类、咖啡等同服;5.大黄使用后可能会出现短暂的腹痛、腹泻等不适症状,持续时间一般不超过24小时;6.在使用大黄前,最好咨询专业医生的意见。

用量大黄的用量一般根据个体情况、症状轻重及配伍药物等因素来确定。

一般的推荐用量如下:•成人每次口服1-3克,每日2-3次;•儿童用量需减半,每次口服0.5-1.5克,每日2-3次。

用量需根据治疗效果及不良反应进行调整,遵循医生嘱托。

使用大黄时,应注意控制剂量,避免过量使用,以免出现副作用。

小结大黄作为一种中药材,具有良好的通便、消肿、清热泻火、通经活络、散结消痈等功能主治。

使用时需要注意用法、用量和注意事项,尤其是孕妇、哺乳期妇女和儿童应谨慎使用。

在使用大黄前,最好咨询专业医生的意见,以确保安全有效地使用大黄。

大黄的生长条件大黄,学名大黄(Rheum palmatum Linn.),是一种多年生草本植物,属于苦参科、大黄属。

大黄的根状茎发达,长约10厘米,直径1-3厘米,呈不规则圆形或卵形,表面灰褐色或黄褐色,有纵皱纹。

大黄的茎为匍匐状,长约1.5-2.5米,有褐色或灰褐色皮,叶基生,呈长椭圆形或卵形,叶柄长而肉质。

花序为圆锥花序,花小而黄绿色,果实为狭长锥形,通常呈褐色。

大黄原产于我国西北地区,目前已广泛分布于我国的许多省区。

大黄适应性强,能耐受低温、受光强、耐干旱,适宜生长的土壤为疏松、肥沃、排水良好的砂质或石质壤土。

下面将详细介绍大黄的生长条件:1.光照要求:大黄喜欢光照充足的环境,一般每天需要6-8小时的阳光照射,过度的阴暗环境会影响其生长发育。

2.温度要求:大黄适应性较强,能耐受低温和高温,但生长的最适温度为15-25摄氏度。

在夏季高温时,需要给予充足的温度调节。

3.湿度要求:大黄对湿度要求较高,喜欢湿润的环境,但不耐水湿。

在生长期间,保持适宜的湿度对于大黄的生长非常重要。

4.土壤要求:大黄适宜生长的土壤为疏松、肥沃、排水良好的砂质或石质壤土。

土壤的pH值适宜在5.5-7之间。

5.施肥要求:大黄对土壤肥力要求较高,种植前需要进行土壤调理,确保土壤富含有机质和充足的养分。

可以在种植前施入适量的有机肥料,也可以在生长期间适时进行追肥。

6.适宜栽培区域:大黄适宜在我国的华北、华东、西南等地栽培,这些地区的气候和土壤条件都比较适合大黄的生长。

7.水分要求:大黄对水分的需求较高,但不耐水湿。

种植大黄时需要注意控制浇水的量,避免土壤过湿造成根部腐烂。

8.种植方法:大黄可以通过种子繁殖,也可以通过分株繁殖。

种子一般为二月种,发芽期长,发芽率低,正常播种时会有九成以上的发芽率。

分株繁殖时需要选择生长良好的植株,将根状茎切割成等长的段,然后重新种植。

总体来说,大黄的生长条件适应性较强,但在种植中还是需要注意以上要点。

大黄的正确操作方法

大黄是指一种常见的传统中草药,也叫黄连。

以下是关于大黄的正确使用方法:

1. 定量使用:使用大黄时一定要按照医生的建议来使用。

一般使用剂量是每次15-30克,每日2-3次。

2. 煎煮方法:将大黄切成小片(或用粉剂)后,加入适量水煮沸5-10分钟。

煎煮时要搅拌均匀,以保证有效成分充分释放。

可以根据需要酌情加水。

3. 服用方法:将煎好的大黄药液分成几次服用,每次温热饮用即可。

4. 注意禁忌:大黄具有泻下作用,不宜连续长期使用。

孕妇、哺乳期妇女和儿童应避免使用。

对大黄过敏或有其他禁忌病史的患者也不宜使用。

5. 配伍搭配:大黄可以和其他药物搭配使用,如与芒硝、大黄连、生大黄等搭配使用可以增强泻下作用。

6. 注意事项:在使用大黄期间,应避免辛辣刺激的食物,同时要保持充足的水分摄入以防止脱水。

在使用大黄前,最好咨询专业医生或药师的意见,并遵循其建议来正确使用大黄。

大黄一、处方用名始载于《神农本草经》,因其根大色黄而得名,谓其能“荡涤肠胃,推陈致新。

”根据炮制品的不同:大黄、熟大黄、制大黄、酒大黄、大黄炭根据产地、性状不同:将军、生军、川军、绵纹大黄、西绵纹、黄良、火参、制军、酒军等。

二、药物基原为蓼科多年生草本植物掌叶大黄Rheum palmatum L.、唐古特大黄R. Tanguticum Maxim. ex Balf.或药用大黄R. officinale Baill.的根及根茎。

其中掌叶大黄和唐古特大黄主产于青海、甘肃等地,为北大黄;药用大黄主产于四川,称南大黄。

《本草拾遗》载:“若取泻热峻快,推陈去热,当取河西绵纹者。

”现代研究表明,道地药材唐古特大黄含泻下成分大黄酸及蒽醌衍生物最多,其中,大黄酸含量高出药用大黄和掌叶大黄2~8倍。

由此可见,道地药材的确定是十分科学的。

三、大黄饮片特征及炮制品除尽外皮者表面黄棕色至红棕色,有的可见类白色网状纹理及星点(异形维管束;锦纹)散在,质坚实,断面淡红棕色或黄棕色,显颗粒性;根茎髓部宽广,有星点环列或散在;根木部发达,具放射状纹理,形成层环明显,无星点。

气清香,味苦而微涩,嚼之粘牙,有沙粒感。

大黄:为原药材除去杂质,洗净,闷润至软后,切厚片或块,干燥。

酒大黄:为大黄片或块,用黄酒喷淋拌匀,稍闷,文火微炒而得。

每100Kg大黄用黄酒10Kg。

熟大黄:为大黄片或块,用黄酒拌匀,置适宜容器内密闭,隔水炖至内外均呈黑褐色而得。

每100Kg用黄酒30~50Kg。

大黄炭:取大黄片或块置锅内,用武火炒至外表呈黑色时取出,摊开放凉。

三、性味归经大黄苦,寒。

归脾、胃、大肠、肝、心包经。

四.功能主治大黄具有泻下攻积,清热泻火,凉血解毒,逐瘀通经的功效。

主治病证如下:1.实热便秘,泻痢不爽大黄苦寒沉降,善荡涤肠胃,峻下实热,推陈致新,通利水谷,安和五脏,直降下行,走而不守,有斩关夺门之功,为治疗积滞便秘的要药;主入阳明经,攻积导滞,泻热通便,尤适用于实热积滞停留肠胃所致的阳明腑实证。

大黄

概述:本品为蓼科植物掌叶大黄Rheum palmatum L.、唐古特大黄Rheum tanguticum Maxim. Ex Balf.

或药用大黄Rheum officinale Baill.的干燥根及根茎。

秋末茎叶枯萎或次春发芽前采挖,除去细根,刮去外皮,切瓣或段,绳穿成串干燥或直接干燥。

别名:将军,川军,锦纹大黄。

药性类别:暂未分类

性味与归经:苦,寒。

归脾、胃、大肠、肝、心包经。

功能与主治:泻热通肠,凉血解毒,逐瘀通经。

用于实

热便秘,积滞腹痛,泻痢不爽,湿热黄疸,血热吐衄,目赤,咽肿,肠痈腹痛,痈肿疔疮,瘀血经闭,跌打损伤,外治水火烫伤;上消化道出血。

酒大黄善清上焦血分热毒。

用于目赤咽肿,齿龈肿痛。

熟大黄泻下力缓,泻火解毒。

用于火毒疮疡。

大黄炭凉血化瘀止血。

用于血热有瘀出血症。

用法与用量:3~30g,用于泻下不宜久煎。

外用适量,研

末调敷患处。

注意:孕妇慎用。

贮藏:置通风干燥处,防蛀。

临床应用:

1.大黄甘遂汤(《金匮要略》)治妇人产后,水与血结于

血室,少腹满如敦状;及男女膨胀,癃闭,淋毒,小腹满痛者。

大黄12g,甘遂6g,阿胶6g,水煎顿服。

其血当下。

本方中大

黄,甘遂虽是峻猛之药,但由于所主之证并非爆发性的急症,

所以药性并不像陷胸汤,十枣汤那样凶猛。

2.大黄附子汤(《金匮要略》)治阳虚寒结,腹痛便秘,

协下偏痛,发热,手足厥冷,舌苔白腻,脉弦紧。

大黄(9克),附子(12克),细辛(3克),水煎服。

方中大黄开闭泄结,通便攻积,为臣药。

与附子合用,大黄籍附子大热,其寒性去而走泄之性得存,荡涤胃肠,攻下寒积。

3.大黄牡丹汤(《金匮要略》)治肠痈初起,湿热瘀滞,少腹肿痞,疼痛拒按,小便自调,或善屈右足,牵引则痛剧,或时时发热,身汗恶寒,舌苔薄腻而黄。

现用于湿热瘀滞的急性阑尾炎,妇女急性盆腔炎,附件炎,痔漏。

大黄12g,牡丹3g,桃仁9g,瓜子12g,芒硝9g,以水煎,纳芒硝,再煮沸,顿服之。

有脓当下;如无脓,当下血。

方中大黄苦寒降泄,其泄火解毒,荡涤肠中热毒之力尤强,且能活血化瘀以通滞,最宜于热结瘀滞之内痈证。

为君药。