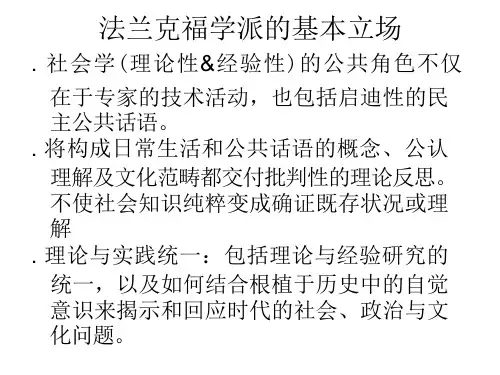

湘潭大学传播学省级精品课程多媒体课件第8章 法兰克福学派的传播观

- 格式:ppt

- 大小:449.50 KB

- 文档页数:53

法兰克福学派讲稿时间地点:法兰克福学派是以德国法兰克福大学的“社会研究中心”为中心的一群社会科学学者、哲学家、文化批评家所组成的学术社群。

被认为是新马克思主义学派的一支。

创建于1923年,是当代西方的一种社会哲学流派,以批判的社会理论著称。

变迁:1930年至1949年的20年为法兰克福学派的创立时期和早期,从法兰克福学派成员的活动地域来看,这一时期主要是该学派的美国时期。

这一时期的代表人物除了霍克海默等创始人之外,还有阿多尔诺、马尔库塞、弗诺姆、本雅明等人。

这些人或是法兰克福大学社会研究所的成员,或是该研究所新办的《社会研究杂志》的撰稿人,他们构成了法兰克福学派的强大阵营。

1949年至20世纪60年代末为法兰克福学派的中期,这时法兰克福学派成员重新回到德国,这时法兰克福学派的鼎盛时期或黄金时期。

这一时期,霍克海默、阿多尔诺、马尔库塞、弗诺姆等人(后二者继续留在美国)继续建构与发展法兰克福学派的社会批判理论,一批年轻的理论家,如哈贝马斯、施密特等人开始崛起,成为法兰克福学派的第二代理论家。

从20世纪70年代起,法兰克福学派进入了自己的发展晚期,这是法兰克福学派的主要代表人物相继去世,学派开始走向解体的时期。

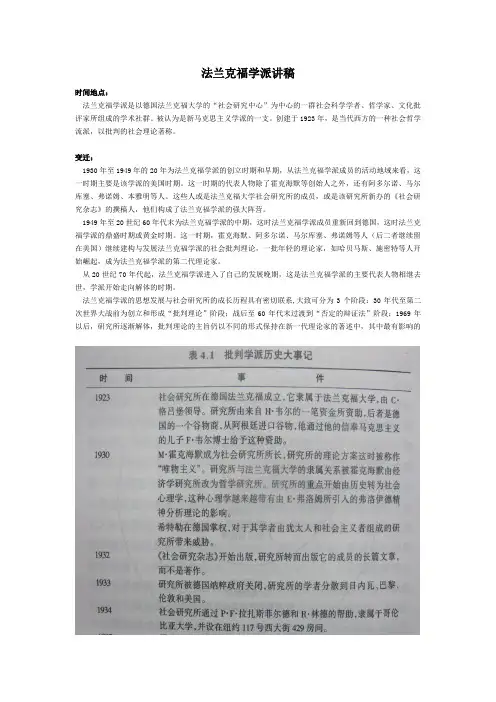

法兰克福学派的思想发展与社会研究所的成长历程具有密切联系,大致可分为3个阶段:30年代至第二次世界大战前为创立和形成“批判理论”阶段;战后至60年代末过渡到“否定的辩证法”阶段;1969年以后,研究所逐渐解体,批判理论的主旨仍以不同的形式保持在新一代理论家的著述中,其中最有影响的是哈贝马斯。

代表人物:其主要的人物包括第一代的阿多诺(Theodor Wiesengrund Adorno)、马尔库塞(Herbert Marcuse)、霍克海默(Max Horkheimer)、弗洛姆(Erich Fromm)、华特·班雅明。

第二代人物包括的柏格(Peter Burger)、哈贝马斯等人。

他们最大的特色,在于建立所谓的批判理论(Critical theory),相较于传统社会科学要以科学的、量化的方式建立社会经济等等的法则规律,他们则更进一步要探讨历史的发展以及人的因素在其中的作用。

传播学视野下的法兰克福学派与大众文化[提要]法兰克福学派对大众文化的批判理论是西方大众文化批判理论中最为激进与严厉的一种,他们对文化艺术在发达工业社会中的严重异化现象进行了猛烈抨击,痛斥大众文化的平庸化、商品化的意识形态功能。

现代大众文化加速了人的同化,更重要的是破坏了文化多样性,为人类文明带来了风险。

本文从传播学的角度,分析法兰克福学派对大众文化的批判。

关键词:法兰克福学派;大众文化;批判随着大众传播媒介的日益发展与壮大,大众文化成为了人们生活中不可缺少的一部分。

而在今天这种大众传媒“横行”的年代,法兰克福学派对于大众文化的批判,对我们有着重要的启示作用,成为众多学者关注的热点。

大量学者从哲学、社会学、政治学、艺术学等不同的学科角度来关注着这一研究领域,孔刚等学者从国际关系的方面对这一学派进行了研究;而陈志菲等学者却从美学的角度对该学派发表了自己的看法。

学者们从不同的角度对法兰克福学派进行了研究,本文试从传播学的角度来分析法兰克福学派对大众文化的批判。

一、法兰克福学派对大众文化的批判法兰克福学派是西方马克思主义的一支,着重从人的异化和技术理性的方面对资本主义文化进行批判。

而被称为“批判的社会理论”的德国法兰克福学派的诞生,则标志着欧洲现代传播观念的形成。

法兰克福学派对当代资本主义大众文化的批判是一个备受关注的问题。

从早期的霍克海姆、阿多尔诺、弗洛姆、马尔库塞直到较晚的哈贝马斯,在他们的著述中形成了别具一格的对当代资本主义大众文化的批判性理论,成为20世纪后半叶西方研究大众文化的坐标,更有学者把法兰克福学派的这种主导性理论称为“大众文化意识形态”,因此其理论的重要性是不言自明的。

从三四十年代的霍克海默、阿多诺,到六十年代红极一时的马尔库塞都没有忽视对大众文化的审视。

尽管他们多次声称针对的是发达工业国家的情况,然而随着席卷全球的现代化进程,媒体的高普及率、传播手段的高覆盖率,早已将全球联为一体,西方文化渗透到了每个角落。

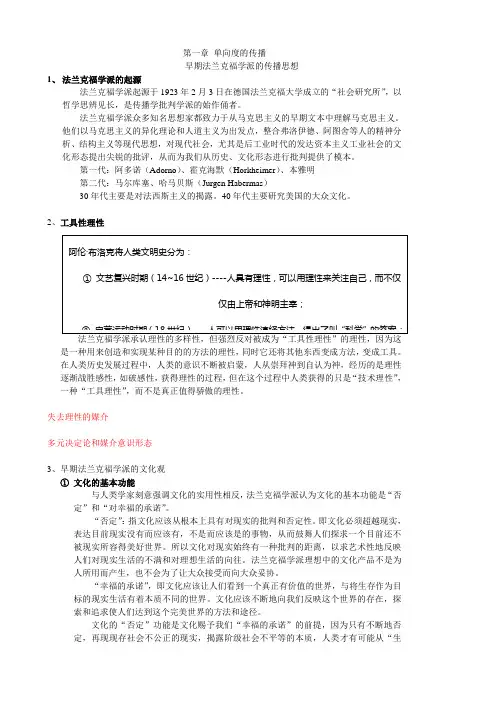

第一章单向度的传播------------早期法兰克福学派的传播思想1、法兰克福学派的起源法兰克福学派起源于1923年2月3日在德国法兰克福大学成立的“社会研究所”,以哲学思辨见长,是传播学批判学派的始作俑者。

法兰克福学派众多知名思想家都致力于从马克思主义的早期文本中理解马克思主义。

他们以马克思主义的异化理论和人道主义为出发点,整合弗洛伊德、阿图舍等人的精神分析、结构主义等现代思想,对现代社会,尤其是后工业时代的发达资本主义工业社会的文化形态提出尖锐的批评,从而为我们从历史、文化形态进行批判提供了模本。

第一代:阿多诺(Adorno)、霍克海默(Horkheimer)、本雅明第二代:马尔库塞、哈马贝斯(Jurgen Habermas)30年代主要是对法西斯主义的揭露。

40年代主要研究美国的大众文化。

2、工具性理性法兰克福学派承认理性的多样性,但强烈反对被成为“工具性理性”的理性,因为这是一种用来创造和实现某种目的的方法的理性,同时它还将其他东西变成方法,变成工具。

在人类历史发展过程中,人类的意识不断被启蒙,人从崇拜神到自认为神,经历的是理性逐渐战胜感性,如破感性,获得理性的过程,但在这个过程中人类获得的只是“技术理性”,一种“工具理性”,而不是真正值得骄傲的理性。

失去理性的媒介多元决定论和媒介意识形态3、早期法兰克福学派的文化观①文化的基本功能与人类学家刻意强调文化的实用性相反,法兰克福学派认为文化的基本功能是“否定”和“对幸福的承诺”。

“否定”:指文化应该从根本上具有对现实的批判和否定性。

即文化必须超越现实,表达目前现实没有而应该有,不是而应该是的事物,从而鼓舞人们探求一个目前还不被现实所容得美好世界。

所以文化对现实始终有一种批判的距离,以求艺术性地反映人们对现实生活的不满和对理想生活的向往。

法兰克福学派理想中的文化产品不是为人所用而产生,也不会为了让大众接受而向大众妥协。

“幸福的承诺”,即文化应该让人们看到一个真正有价值的世界,与将生存作为目标的现实生活有着本质不同的世界。

第一章、单向度的传播——早期法兰克福学派的传播思想一、早期法兰克福学派的“媒介观”1.工具理性导致人的异化而沦为工具。

何为“工具理性”?①理性分为价值理性和工具理性,其中工具理性是一种用来创造和实现某种目的的方法的理性。

它还把其他东西变成工具,包括人。

②工具理性和科技愈是发展,它对人的控制就愈是细致和严厉,那种要求平衡而和谐的内心世界观,在工具理性的渗透下,也变得工具化,被物化了。

2.媒介失去理性,成为被工具的、主观的理性纳入技术统治下而被操纵的典范,尤以纳粹德国的战争宣传和美国的大众文化为例。

二、早期法兰克福学派的“文化观”1.早期法兰克福认为文化的基本功能是“否定”和“对幸福的承诺”。

(1)“否定”是指文化应该从根本上具有对现实的批判性和否定性,即文化必须超越现实,对现实始终保持一种批判的距离,以求艺术性地表现对现实生活的不满和对理想生活的向往。

(2)“对幸福的承诺”,指文化应该让人们看到一个真正有价值的世界,与以生存作为目标的现实世界有着本质不同的世界,探索和追求人们达到这个完美世界的方法和途径。

向人们描述一个“乌托邦世界”,以及它存在的无限可能,始终是文化的职责。

2.马尔库赛认为,文化的本质是“异化”。

(1)“人的异化”指工业社会中人们越来越不自由,而且还不自知。

(2)“文化的异化”是指文化中应包含与社会现实中的不合理现象相互排斥而不是相互调和的成分。

“文化的异化”帮助人们摆脱人的“异化”;文化的同化最终导致人的异化。

(3)在后工业时代,文化产品沦为商品,文化中的异化因素被商业化取代,我们的思想变成“单向度”的,我们拥有的也只是“单向度”的文化。

【异化的媒介世界】(补)“异化”是指人创造的工具和事物反过来控制了人,人成为自己创造物的奴隶。

支离破碎的媒介信息和五颜六色的媒介产品充斥着现代人的精神和生活,媒介营造的“仿真环境”成为一种实际意义上的新的异化力量,“媒介真实”代替了“社会真实”。

法兰克福学派的代表人物、主要著作、主要观点,与文化产业,大众文化的关系。

法兰克福学派是以德国法兰克福大学的“社会研究中心”为中心的一群社会科学学者、哲学家、文化批评家所组成的学术社群,创建于1923年,被认为是新马克思主义学派的一支。

主要的人物包括第一代的阿多诺(Theodor Wiesengrund Adorno)、马尔库塞(Herbert Marcuse)、霍克海默(Max Horkheimer)、弗洛姆(Erich Fromm)、瓦尔特·本雅明、哈贝马斯等人。

主要观点:法兰克福学派在媒介研究中主要的贡献是提出了“文化工业”的概念,“单向度文化”的概念以及“机械复制”理论。

文化工业:法兰克福学派用语。

指凭借现代科学技术大规模复制、传播文化产品的娱乐工业体系,包括商业性的广播、电影、电视,报刊、杂志、流行音乐等各种大众文化和大众媒介。

1947年霍克海默和阿多诺在“文化工业:作为大众欺骗的启蒙”一文(收入《启蒙的辩证法》一书)中提出。

在这本著作中,他们首次揭露了当时发达资本主义国家的文化具有大工业的特征。

这种大工业化的文化生产,不同于前资本主义时代的个体劳动者的精神劳动。

那时,文化是少数“天才”的特权,他们所造就的文化即所谓的精英文化、贵族文化。

现如今,由于科技的发展,文艺作品制作的手段日渐普及,文艺创作转变为建立在科学技术之上的可以大规模成批进行生产和复制的活动。

作者认为,资本主义的发展已经使“电影和广播不再需要作为艺术”,而转变成了“工业”,因此就以“文化工业”指代这些新的文化现象。

其含义是:马克思对商品生产的批判理论能够也应该被运用于符号产品的生产,应用于具有审美的、娱乐的、意识形态的使用价值产品的生产上。

精神文化产品像任何其他资本主义工业一样具有以下特征:使用异化劳动,追求利润,依靠技术、机器提供的优势,主要致力于生产“消费者”等等。

这就是“文化工业”。

文化工业的产品,是一种适合于大众口味的、方便面式的精神文化消费品。

法兰克福学派媒介观1 媒介是意识形态的工具2 某种意义上来说媒介本身意味这意识形态。

法兰克福文化观1 维护精英文化:“否定”与“否定的升华”——对幸福的承诺2 批判大众文化:文化工业——商业性(商品性、批发性、标准化)、隐蔽的欺骗性理论意义1 最早哲学思辨的关注媒介文化。

2 事实对其理论的批判性做出了证明(媒介工具性、媒介帝国主义)3 对信息社会中媒介文化现象的分析有启发意义(单向度的欧美文化渗透)4 提供批判发达资本主义国家大众文化的基本准则局限1 继承批判意思,但没将辩证思想贯穿始终2 对大众文化的批判缺乏辩证的视角,形而上学3 只破不立,只批判,而没有建立《电视话语中的编码与解码》(理论基础是马政经理论的商品生产、流通、使用以及再生产)文章中心内容是:1 电视话语“意义”的生产与传播2 批判的是“发送者->信息->接受者”的传统传播研究的线性研究特征3 提出电视话语“意义”的生产和传播存在“主导的复杂结构”分析(一)电视话语的生产和传播过程1 生产环节:即信息编码。

生产的环节是一个开放的环节,信息的生产受到一系列因素影响(浅层次原因——显见和可感知的:传播制度结构及其实践和生产网络,还有它们构成的关系和技术基础结构。

中层次原因——隐含的思想上的:媒介从业者自身的技术技巧、职业观念、知识结构。

深层次原因:社会以及历史地界因素)2 流通环节:信息到受众的环节3 使用和再生产:使用是指受众享受信息并从中获得信息。

再生产是受众对信息的解码,是信息意义的再创造。

电视话语中意义的“误读”的原因(各个环节都是开放的,可以进行“意义”的赋予,意义的赋予取决于个体和组织的性质)1 误读来由:社会不同质,电视观众不能被看作单一的没有区别的群体,他们分属于各自的社会团体,团体的归属感使他们以不同的方式将自己同主导意识形态的形式和意义联系起来,因此生产和接收之间缺乏一致性,即信息的生产者和受众对信息的解释的不一致性,此过程会产生对信息的误读或者“扭曲”2 其实电视话语中的信息是由大量已经约定俗成的“能指”和“所指”的构联相对稳定的符码组成,既然这些符码广泛的分布于特定的语言团体和文化中,能在普遍意义上的被理解,但是信息在生产环节和消费再生产环节3 其根本原因(霍尔认为):是因为传者和受者之间的关系和地位的结构差异。

传播学应用教程第三篇传播学:批判范式第八章法兰克福学派的传播观第一节法兰克福学派的产生与发展一、法兰克福学派产生与发展历程二、第一代学者人生经历的相似性三、法兰克福学派传媒理论的语境第二节法兰克福学派的理论武器一、西方马克思主义二、社会批判理论第三节法兰克福学派的传媒批判理论一、大众传媒:“意识形态国家机器”二、“文化工业”:标准化的精神鸦片三、传媒受众:“单向度的人”第四节哈贝马斯的传播理论一、公共领域理论二、交往行为理论第九章传播政治经济学派的传播观第一节传播政治经济学派概貌一、传播政治经济学释义二、传播政治经济学派的研究特色三、传播政治经济学派的发展历程四、传播政治经济学派的地域分布第二节传播政治经济学的理论框架一、商品化二、空间化三、结构化第十章文化研究学派的传播观第一节文化研究学派概貌一、文化研究是什么二、文化研究的特点三、文化研究发展史四、文化研究的动因第二节文化研究学派的主要理论贡献一、威廉斯对文化的定义与对电视模式的分析二、霍尔的意识形态勾连理论与编码/解码理论第四篇传播学:研究方法第十一章研究方法的分野与合流第一节量化研究与质化研究一、量化研究二、质化研究第二节经验研究的方法论一、是什么:观察与描述中的质化方法二、是什么:调查与实验中的量化方法第三节批判研究方法论一、为什么:价值判断与理论解释二、为什么:超越存在与批判视野第四节合流如何可能一、两种方法各自的缺失二、合流以后的张力三、如何合流第十二章从假设到验证第一节假设的路径一、从批判到假设二、从经验到假设第二节概念化与操作化一、从假设到概念二、确定研究对象三、问卷设计四、实验与调查第三节研究的类型一、面向社会人群:实验二、面向社会真实对象:抽样调查三、面向既有文献:内容分析四、进入社会:实地观察第四节统计分析一、SPSS二、统计学常识三、统计分析第五节验证一、对假设的证伪与证实二、对研究结论的经验分析三、对研究结论的批判分析四、对理论的拓展各章部分思考题如下:第一章思考题:1.什么是人类传播?2.简述人类传播的历史演进。

【单向度的传播】早期法兰克福学派的传播思想《单向度、超真实、内爆》读书笔记一、媒介观(一)失去理性的传媒法兰克福学派认为,在纳粹铁骑控制下的德国和看似民主自由的美国社会,媒介成了被工具的、主观的理性纳入技术统治下而被操纵的典范。

法西斯利用无线电广播无孔不入地向人们宣扬法西斯理论,使人们渐渐丧失了正确判断失误的能力,在这里媒介成为了有可能毁灭人类的武器。

在美国,由媒介一手策划出的大众文化也从另一个层面表现着我们时代人被“异化”,人沦陷于“工具性理性”的特点。

以美国好莱坞为代表的流行文化,以一种“和平”的方式导致了人的“异化”。

各种媒介都在宣扬和推崇后工业时代的文化特征:消费主宰一切。

法兰克福学派的学者对德国法西斯操纵大众文化有切肤之痛,对文化工业操纵大众意识特别敏感。

在流亡美国生涯中,他们又目睹了美国的大众文化更是欺骗性地操纵社会意识形态,将意识形态完全商品化,连否定的声音和抗议都可以在媒介的大规模复制下变成一场闹剧。

(二)媒介意识形态大众传播媒介在总体上是统治阶级利益和统治阶级思想文化的中转站。

受控制的媒介既是统治阶级意识形态驱使的傀儡,又是维护主控阶级意识形态的有力工具。

大众媒介就是对人的精神奴役和全面控制,文化由“双向度”转变为“单向度”,不再是以提升人类灵魂境界为己任的圣贤,而成为帮助大众消磨时光的“时间杀手”,这都是文化被纳入工业运作轨道的必然结果。

大众文化不仅丝毫不能动摇资本主义制度,反而加强了它的意识形态控制。

3,早期法兰克福学派从政治经济学角度声讨媒介文化现象,他们对媒介所持的批判态度,和传统经验学派对媒介的研究是迥然不同的。

他们认为媒介在创造一个“文化帝国主义”,使资本主义强权变得更加隐蔽也更有威力。

二、文化工业1、阿多诺和霍克海默在对传统“文化”定义批判的基础上,提出了“文化工业”的概念。

与人类学家可以强调文化的实用性相反,法兰克福学派学者认为文化的基本功能“否定”和“对幸福的承诺”。