浙教版科学 八年级上 第四章复习 -教案

- 格式:doc

- 大小:445.67 KB

- 文档页数:4

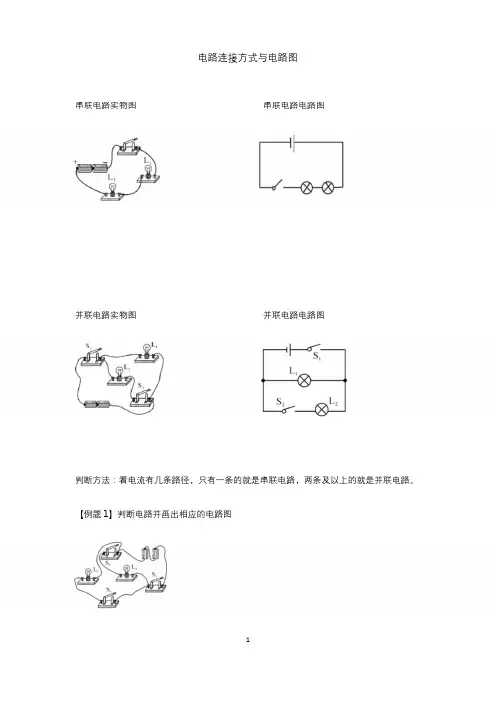

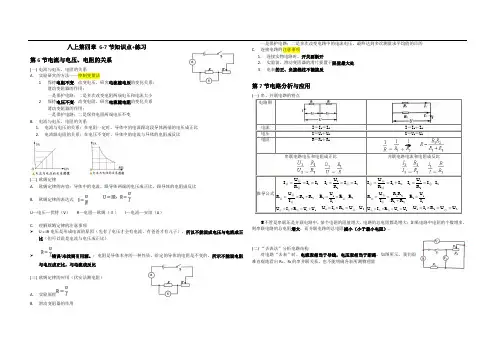

电路连接方式与电路图串联电路实物图串联电路电路图并联电路实物图并联电路电路图判断方法:看电流有几条路径,只有一条的就是串联电路,两条及以上的就是并联电路。

【例题1】判断电路并画出相应的电路图电路图画法:1.判断电路连接方式;2.理清各个支路上的电路元件;3.根据电流路径画图。

注意事项:1.电路元件符号用统一规定的符号;2.画的线应横平竖直,呈方形;3.元件符号不要画在拐角处;4.线路要连接到位,不能有断点;5.画完检查!【例题2】判断电路并用线条代替导线画出实物连接图方法总结:实物图连接方法:1.先判断电路连接方式;2.理清电流的路径;3.根据电流路径画图。

注意事项:1.连接实物图导线不能交叉;2.看清楚要连线的接线柱;3.画完检查!练习1:画出下图相应的电路图和实物图(前两题画实物图,后两题画电路图)练习2:如图所示的实物连接图中,甲图为两灯串联,乙图为两灯并联.图中是否有错?请在错处打“×”,并在原图上加以改正,改动的线要尽量少.甲乙专题训练类型1连接实物图1.根据图甲所示电路,请在图乙中用笔画线表示导线连接相应的电路.2.按图甲所示的电路图连接图乙的实物图.甲乙3.根据电路图,完成实物图连接.甲乙4.将图中的电路元件按电路图连接成实物图(要求导线不能交叉).甲乙5.请你根据电路图甲,帮助小雨同学连接图乙实物电路.解:6.根据如图甲所示的电路图,用笔画线表示导线,将元件连接起来.甲乙类型2画电路图7.请按照如图所示的实物图画出电路图.8.按如图所示实物图在虚线框内画出电路图.9.根据如图所示的实物连线图,画出对应的电路图(要求连线要横平竖直,尽量使电路图简洁美观).10.根据实物图在方框中画出对应的电路图.错误!11.请根据实物连接情况在方框中画出相应的电路图.错误!12.根据如图所示的实物图,画出电路图.类型3识别、修改电路图13.如图所示的实物连接图中,甲图为两灯串联,乙图为两灯并联.图中是否有错?请在错处打“×”,并在原图上加以改正,改动的线要尽量少.甲乙14.如图所示电路,在某些接线柱间去掉或接上一条导线,可使3盏电灯成串联连接或并联连接,请你说出办法.(1)成为串联电路的最简单的办法是:__________________________.(2)成为并联电路的最简单的办法是:__________________________.答案:1. 2.3. 4.5. 6.7.8.9.1010.11.13.14.(1)成为串联电路的最简单的办法是:__去掉导线BF__.(2)成为并联电路的最简单的办法是:__连接AD或AE__.9.1010.11.13.14.(1)成为串联电路的最简单的办法是:__去掉导线BF__.(2)成为并联电路的最简单的办法是:__连接AD或AE__.9.1010.11.13.14.(1)成为串联电路的最简单的办法是:__去掉导线BF__.(2)成为并联电路的最简单的办法是:__连接AD或AE__.。

第一章 水和水的溶液第1节 地球上的水1、海洋水是地球水的主体,约占地球总水量的96。

53%,陆地淡水中含量最多的是冰川水。

2、地球上的水循环按照发生的空间大致可以分为海陆间循环、海上内循环和陆上内循环3种.其中能补给陆地水的水循环是海陆间循环。

海陆间大循环的5个环节:a 、蒸发b 、水汽输送c 、降水d 、地表径流e 、地下径流f 、下渗3一个健康成年人每天平均约需水2。

5L ,主要供水途径是食物和饮水.生物体中含水量最多的是水母,人体重量的2/3以上是水分。

4.我国水资源在地区分布上很不均匀(南多北少),在时间上分布也很不均衡,突出表现在夏季丰富冬季欠缺.5、形成水循环的外在动力是太阳光的照射 和 地球引力 .形成水循环的内因是水的 物理性质,即水的三态会随 温度 而变化。

第2节 水的组成1、水电解实验中,正极得到的气体是 氧气 ,检验这种气体的方法是 能使带火星的木条复燃到的气体是 氢气 ,正极和负极所得气体的体积比约为 1:2 。

实验结论:水 通直流电 氢气+(水的电解是化学变化)2、纯净的水是一种无色无味的液体,在标准大气压下,水的凝固点是0℃,沸点是100℃水在4℃时密度最大。

水结成冰时密度变小,质量不变,体积变大,所以冰能浮在水面。

3、一个水分子中含有俩个氢原子和一个氧原子。

水是由氢和氧组成的。

第3节 水的浮力1、液体(气体)对浸入其内的物体都会产生竖直向上的浮力。

2、液体对浸入其中的物体产生浮力的原因是液体上下表面受到的压力差。

3:浮力的大小等于物体排开的液体受到的重力,浮力只跟物体排开的液体受到的重力有关,公式:F 浮=G 排液=ρ排g v 排((ρ液指液体密度,ν排指物体排开的液体的体积计算时,单位要统一(ρ排取千克/米3,v 排取米3)),浮力只与液体密度、物体排开液体的体积有关,与物体的重力、形状及浸在液体中的深度无关。

4①F 浮<G 下沉,当物体与液体底部紧密接触时,物体受到的浮力为0牛,如桥墩。

浙教版八年级科学第四单元知识点整理浙教版八年级科学第四单元知识点整理一、单元概述浙教版八年级科学第四单元主要涉及生命科学的基础知识,包括人体结构与功能、生物分类与进化、以及生态系统的构成与稳定。

通过本单元的学习,学生对生命科学有了更深入的了解,为后续学习高级生物学知识奠定了基础。

二、重要知识点1、人体结构与功能:本部分重点介绍了人体的主要器官、组织及其功能。

要求学生了解人体系统的构成,理解各大系统的协同作用,掌握人体内物质的运输、代谢、调节等过程。

2、生物分类与进化:生物分类是生物学的基础,本部分内容让学生了解生物分类的基本原理和方法,掌握生物命名的规则,了解生物进化的事实和意义。

3、生态系统的构成与稳定:本部分着重介绍了生态系统的概念、构成要素、能量流动和物质循环。

学生需要理解生态系统中各要素之间的关系,掌握生态平衡和稳定性的概念,了解人类活动对生态系统的影响。

三、关键词1、人体结构:器官、组织、系统、协同作用、物质运输、代谢、调节。

2、生物分类:界、门、纲、目、科、属、种、命名规则、生物进化。

3、生态系统:概念、构成要素、能量流动、物质循环、生态平衡、稳定性、人类活动。

四、难点解析1、对于人体结构的理解:学生需要通过实物模型、解剖图等方式直观了解人体器官的位置和形态,通过实验和实践活动亲身体验人体各大系统的协同作用。

2、对于生物分类的理解:学生需要掌握生物分类的基本原则和方法,理解命名规则和生物命名的重要性,通过实例分析掌握生物分类的技巧。

3、对于生态系统的理解:学生需要理解生态系统中各要素之间的关系,掌握生态平衡和稳定性的概念,了解人类活动对生态系统的影响。

可以通过构建小型生态系统模型或进行生态调查等方式深入理解生态系统的构成和功能。

五、复习策略1、绘制人体结构图,标明主要器官和组织的位置,理解人体各大系统的协同作用。

2、比较和分类不同生物的标本,掌握生物分类的基本原则和方法,理解命名规则和生物命名的重要性。

八年级上科学知识点浙教版科学是一门让人深感神奇的学科,在学习过程中,掌握了一些重要的知识点能够更好地理解和掌握科学知识,提高自己的科学素养。

下面就让我们来看看八年级上科学知识点浙教版中需要掌握的内容。

第一章植物的生活1. 植物的形态结构和功能:植物的根、茎、叶、花等部位的结构和功能。

如根的吸收水分和养分;茎的支持和输送水分和养分;叶的吸收光能和CO2进行光合作用;花的结构、花粉和花的传粉方式等。

2. 植物的营养过程:光合作用是植物生命活动中很重要的一环,通过了解光合作用的反应、条件等,可以更好地掌握植物的生命活动过程。

3. 植物的繁殖过程:通过了解植物的有性和无性繁殖过程,可以更好地理解植物的繁殖方式和特点。

第二章动物的生命活动1. 动物的结构和功能:了解动物的组成部分和器官的功能,如消化系统、呼吸系统、运动系统、感觉器官等,有助于更好地认识动物的生命活动过程。

2. 动物的呼吸和循环:了解动物的呼吸和循环方式,如鸟类、哺乳动物和爬行动物的呼吸方式有何不同等,可以更好地认识动物的生命活动过程。

3. 动物的繁殖和发育:了解动物的有性和无性繁殖过程,如动物的生殖器官、受精、胚胎发育、个体发育等,可以更好地认识动物的繁殖方式和特点。

第三章物质的变化与性质了解物质的基本单位是原子,了解原子的性质、组成成分和元素周期表的相关知识。

2. 物质的基本性质:了解物质的密度、比重、熔点、沸点等基本性质,可以更好地认识物质的特性。

3. 物质的化学变化:化学反应是物质改变的一种方式,了解物质物理变化和化学变化的区别及化学反应的各种反应类型,有助于更好地认识物质的变化过程。

第四章物质的运动与力1. 运动的基本概念:了解运动的三个要素,也就是运动物体的速度、方向、加速度,以及加速度、减速度、匀变速等运动状态的变化。

了解力的本质、种类和计量单位等基础知识,如万有引力、电磁力、弹力等。

3. 动量与能量:了解物体的动量和动能、势能等能量,如牛顿三定律、机械能、热能等,可以更好地认识物质的运动规律。

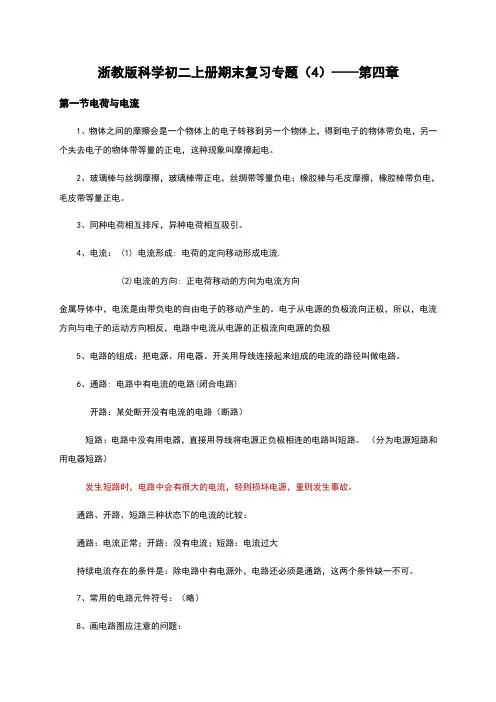

八上第四章6-7节知识点+练习第6节电流与电压、电阻的关系(一)电流与电压、电阻的关系A.实验研究的方法——控制变量法1 保持电阻不变,改变电压,研究电流随电压的变化关系;滑动变阻器的作用:一是保护电路;二是多次改变电阻两端电压和电流大小2保持电压不变,改变电阻,研究电流随电阻的变化关系滑动变阻器的作用:一是保护电路;二是保持电阻两端电压不变B.电流与电压、电阻的关系1.电流与电压的关系:在电阻一定时,导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比2.电流跟电阻的关系:在电压不变时,导体中的电流与导体的电阻成反比(二)欧姆定律A.欧姆定律的内容:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比B.欧姆定律的表达式U—电压—伏特(V)R—电阻—欧姆(Ω)I—电流—安培(A)C.理解欧姆定律的注意事项➢U = IR电压是形成电流的原因(先有了电压才会有电流,有爸爸才有儿子),所以不能说成电压与电流成正比(但可以说是电流与电压成正比)➢错误!未找到引用源。

:电阻是导体本身的一种性质,给定的导体的电阻是不变的,所示不能说电阻与电压成正比,与电流成反比(三)欧姆定律的应用(伏安法测电阻)A.实验原理B.滑动变阻器的作用一是保护电路;二是多次改变电路中的电流电压,最终达到多次测量求平均值的目的C.连接电路的注意事项1.连接实物电路时,开关要断开2.实验前,滑动变阻器的滑片要置于阻值最大处3.电表的正、负接线柱不能接反第7节电路分析与应用(一)串、并联电路的特点电路图电流I=I1=I2I=I1+I2电压U=U1+U2U=U1=U2电阻R=R1+R2=+串联电路电压和电阻成正比==并联电路电流和电阻成反比==推导公式21IIRUI===总总总2111IIRUI===总21RRIUR+==总总总2111R-RIUR总==21UURIU+=⨯=总总总2111U-URIU总=⨯=21IIRUI+==总总总2111I-IRUI总==2121RRRRIUR+==总总总111IUR=21UURIU==⨯=总总总2111UURIU==⨯=总③不管是串联还是并联电路中,某个电阻的阻值增大,电路的总电阻都是增大;如果电路中电阻的个数增多,则串联电路的总电阻增大,而并联电路的总电阻减小(小于最小电阻)。

浙教版科学初二上册期末复习专题(4)——第四章第一节电荷与电流1、物体之间的摩擦会是一个物体上的电子转移到另一个物体上,得到电子的物体带负电,另一个失去电子的物体带等量的正电,这种现象叫摩擦起电。

2、玻璃棒与丝绸摩擦,玻璃棒带正电,丝绸带等量负电;橡胶棒与毛皮摩擦,橡胶棒带负电,毛皮带等量正电。

3、同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

4、电流: (1) 电流形成: 电荷的定向移动形成电流.(2)电流的方向: 正电荷移动的方向为电流方向金属导体中,电流是由带负电的自由电子的移动产生的。

电子从电源的负极流向正极,所以,电流方向与电子的运动方向相反,电路中电流从电源的正极流向电源的负极5、电路的组成:把电源、用电器、开关用导线连接起来组成的电流的路径叫做电路。

6、通路: 电路中有电流的电路(闭合电路)开路:某处断开没有电流的电路(断路)短路:电路中没有用电器,直接用导线将电源正负极相连的电路叫短路。

(分为电源短路和用电器短路)发生短路时,电路中会有很大的电流,轻则损坏电源,重则发生事故。

通路、开路、短路三种状态下的电流的比较:通路:电流正常;开路:没有电流;短路:电流过大持续电流存在的条件是:除电路中有电源外,电路还必须是通路,这两个条件缺一不可。

7、常用的电路元件符号:(略)8、画电路图应注意的问题:A、元件位置安排要适当,分布要均匀;B、元件不要画在拐角处;C、整个电路图最好呈矩形;D、图要完整美观,横平竖直,简洁、工整。

9、电路的两种基本连接方法――串联和并联。

串联电路-----把用电器逐个顺次地连接起来的电路叫串联电路。

(电流只有1条路径)并联电路-----把用电器并列地连接起来的电路中叫并联电路。

(电流路径有两条以上)第2节电流的测量1、电流(1)电流的符号 I(2)电流的单位: 安培(A), 毫安(mA ) , 微安(µA)。

1A=103mA,1mA=103µA2、电流的测量工具----电流表(1)量程: 电流表通常有两个量程:0~0.6A和0~3A。

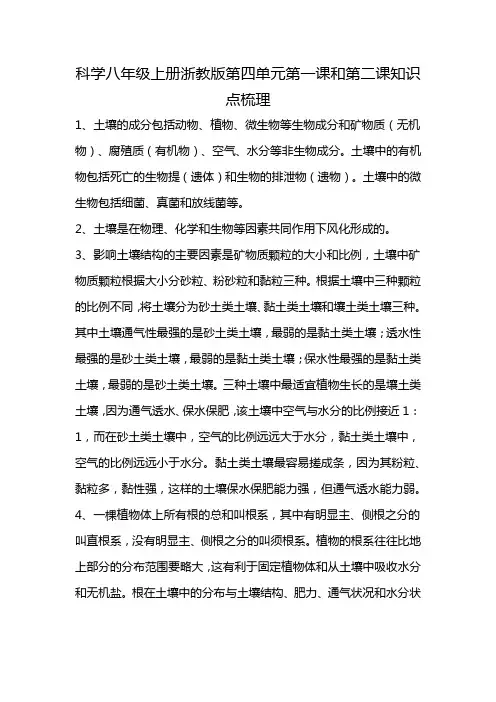

科学八年级上册浙教版第四单元第一课和第二课知识点梳理1、土壤的成分包括动物、植物、微生物等生物成分和矿物质(无机物)、腐殖质(有机物)、空气、水分等非生物成分。

土壤中的有机物包括死亡的生物提(遗体)和生物的排泄物(遗物)。

土壤中的微生物包括细菌、真菌和放线菌等。

2、土壤是在物理、化学和生物等因素共同作用下风化形成的。

3、影响土壤结构的主要因素是矿物质颗粒的大小和比例,土壤中矿物质颗粒根据大小分砂粒、粉砂粒和黏粒三种。

根据土壤中三种颗粒的比例不同,将土壤分为砂土类土壤、黏土类土壤和壤土类土壤三种。

其中土壤通气性最强的是砂土类土壤,最弱的是黏土类土壤;透水性最强的是砂土类土壤,最弱的是黏土类土壤;保水性最强的是黏土类土壤,最弱的是砂土类土壤。

三种土壤中最适宜植物生长的是壤土类土壤,因为通气透水、保水保肥,该土壤中空气与水分的比例接近1:1,而在砂土类土壤中,空气的比例远远大于水分,黏土类土壤中,空气的比例远远小于水分。

黏土类土壤最容易搓成条,因为其粉粒、黏粒多,黏性强,这样的土壤保水保肥能力强,但通气透水能力弱。

4、一棵植物体上所有根的总和叫根系,其中有明显主、侧根之分的叫直根系,没有明显主、侧根之分的叫须根系。

植物的根系往往比地上部分的分布范围要略大,这有利于固定植物体和从土壤中吸收水分和无机盐。

根在土壤中的分布与土壤结构、肥力、通气状况和水分状况等有关。

双子叶植物的根系一般是直根系,单子叶植物的根系一般是须根系。

5、植物吸收水分和无机盐的主要器官是根,根上吸收水分和无机盐的主要部位是根尖的根毛区。

植物的根尖分为四个部分,分别是根毛区、伸长区、分生区和根冠,其作用分别是吸收水分和无机盐、使根伸长、细胞分裂和保护根尖。

6、根毛是根尖表皮细胞的一部分向外突起形成,其作用是扩大了根尖与土壤的接触面积有利于根毛区从土壤中吸收水分和无机盐,根尖之所以是吸收水分和无机盐的主要部位,是因为根尖根毛区细胞液泡大,与土壤的接触面积大。

学员编号:年级:初二课时数:3学员姓名:辅导科目:科学学科教师:授课主题T (同步)导体与绝缘体、电阻、变阻器授课日期及时段教学内容一、课堂导入思考1:电路中要用到导线,做导线的材料是什么呢?为什么要这样做?答案:导线的内芯是用铜等金属做的,导线的外套是用橡胶或塑料做的。

因为铜等金属能导电(通过电流),而橡胶或塑料等材料不能导电(不能通过电流)。

可见有的物质能导电,有的物质不能导电。

思考2:用什么方法可以显示或说明是否会导电?分析:可在电路中接入电流表或小灯泡,如果电流表偏转或小灯泡发光,说明能导电。

二、知识梳理知识点一:导体和绝缘体实验:探究物质的导电能力利用下列器材:电源、导线、开关、电流表或小灯泡,检测下列物质:①金属丝;②塑料尺;③玻璃棒;④铅笔芯(碳棒);⑤食盐水;⑥粉笔;⑦硬币能否导电。

设计检测实验线路图,闭合开关S,分别接入上述待测物质进行实验测试,可将这些物质归为下列两类:解析:根据1MΩ=103kΩ,1kΩ=103Ω进行单位的换算。

答案:5兆欧=5×103千欧 0.5千欧=500欧30欧=0.03千欧=3×10-5兆欧例2. 物质甲的电阻R甲=300欧,物质乙的电阻R乙=3千欧,物质甲、乙的电阻大小比较正确的是()A. R甲>R乙 B. R甲=R乙 C.R甲<R乙 D. 无法比较解析:根据1kΩ=103Ω进行比较答案:C知识点三:影响导体电阻大小的因素实验探究过程:科学猜想:1. 导体的电阻大小与导体的材料有关。

2. 导体的电阻大小与导体的长度有关。

3. 导体的电阻大小与导体的横截面积(粗细)有关。

4. 导体的电阻大小与导体的温度有关。

影响导体电阻大小的因素可能有材料、粗细、长度、温度。

为了证明以上猜测的正确性,设计实验进行探究。

方法:控制变量法——当有几个因素同时影响一个物理量的变化时,常采用控制变量法即让某几个因素不变,研究某个因素对一个量的影响程度。

原因电阻的符号:第四章电路探秘第一节电路图组成:电源、用电器、开关、导线电路开路(断路):某处断开电路中没有电流的电路。

状态通路(闭合电路):电路中有电流的电路。

短路:不经过用电器,直接用导线把电源两极连接起来——电源短路(另外,还有一种短路,叫用电器短路。

)连接方式:串联电路、并联电路第二节电流的测量1. 电流的形成原因:电荷的定向移动。

2.电流方向的规定:正电荷的定向移动方向。

(金属导体中实际移动的是带负电的自由电子,此时电路中的电流方向与电荷的实际移动的方向相反。

)3.电流强度简称电流,用符号I来表示,电流的单位:安培4.电流表的符号。

使用方法为(1)、使用前应先检查指针是否指零。

用试触法确定量程。

(2)、必须把电流表串联在电路中。

(3)、使电流从标有“+”接线柱流入电流表,从标有“-”的接线柱流出电流表。

(4)、绝对不允许把电流表直接接到电源的两极。

(5)、被测电流的大小不能超过电流表的量程。

第3节物质的导电性一、导体:容易导电的物质。

如:金属、石墨、人体、大地、食盐水。

二、绝缘体:不容易导电的物质。

如:橡胶、玻璃、瓷、塑料、干木头、油和干燥的空气等。

三、半导体导电能力介于导体和绝缘体之间的一类物质。

半导体材料:硅、锗。

金属导体导电的原因是:内部存在大量自由移动的电子。

绝缘体不导电的原因是:内部几乎不存在自由电荷。

四、电阻1、电阻是导体对电流的阻碍作用。

2、电阻用字母R表示,电阻的单位:欧姆,简称:欧,符号:Ω3、第4节影响导体电阻大小的因素1.导体电阻与长度的关系-粗细相同、材料相同的导体,越长,电阻越大2.导体电阻与粗细的关系—长度、材料相同的导体,越粗,电阻越小。

3.导体电阻与材料的关系—长度、粗细相同,但材料不同的导体电阻不同4.与温度的关系—一般导体的温度越高,电阻越大第5节变阻器的使用一.滑动变阻器1.原理:改变电阻线在电路中的长度,从而改变接入电路的电阻。

2.构造:3、结构示意图:3.电路符号:4.使用:上、下各有一个接线柱接入电路中。

第1节电荷与电流(一)摩擦起电物体之间的摩擦会使一个物体上的电子转移到另一个物体上,得到电子的那个物体就带负电了,另一个失去电子的物体就带等量的正电,这种现象称为摩擦起电。

这些物体所带的电荷叫静电(二)电荷间的相互作用A.自然界只有正电荷、负电荷两种电荷1.正电荷:与被丝绸摩擦过的玻璃棒所带电荷相同的为正电荷,正电荷用“+”号表示2.负电荷:与被毛皮摩擦过的橡胶棒所带电荷相同的为负电荷,负电荷用“—”号表示B.电荷间的相互作用规律:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引(三)电流与电荷A.电流:电荷的定向移动形成电流1.电路中形成电流的条件:有电源;电路是闭合的2.电流的方向1)正电荷定向移动的方向规定为电流的方向2)负电荷定向移动的方向与电流的方向相反B.电路:把电源、用电器、开关用导线连接起来组成的电流的路径叫电路1.一个完整的电路应该包括电源、用电器、开关和导线,缺一不可2.电路中各元件的作用元件作用举例电源提供电能的装置,它工作时将其他形式的能量转化为电能干电池、蓄电池和发电机等用电器用电来工作的设备(消耗电能的装置),它在工作时将电能转化为其他形式的能电灯、电炉、电视机、电铃、电冰箱等开关用来接通或断开电路,起控制用电器(控制电路)的作用拉线开关、拨动开关、闸刀开关等导线输送电能金属导线,导线的外壳包一层塑料、橡胶等绝缘材料C.电路的状态1.通路:开关闭合时,电路中会产生电流,这样的电路叫通路(闭合电路)2.开路:又叫断路,开关断开,或电路中某一部分断开时,电路中没有电流3.短路:用导线直接连接在电源的两极上,这样的电路叫电源短路。

电源短路时,电路中电流过大,会烧坏电源(四)电路图A.常用电路元件及符号B.电路图:用元件符号代替实物表示电路的图C.画电路图时,应注意以下几点:1.电路元件的符号要用统一规定的符号,不能自造符号2.要注意所画符号和实物的对应性,如符号中开关的状态应与实物一致3.合理安排电路元件符号,使之均匀分布在电路中,元件符号不能画在电路的拐角处4.电路图最好呈长方形,导线要横平竖直,力求把电路图画得简洁、美观、大小比例适中5.画电路图时,一般从电源的正极开始,沿电流的方向依次画出元件符号,并用导线连接起来。

第四章电路探秘第1节电荷与电流L摩擦过的物体吸引轻小物体,则说物体带了电,或说带了电荷。

摩擦过的物体能吸引轻小物体的现象叫做摩擦起电。

2.物体摩擦使一个物体的电子转移到另一个物体上,得到电子的物体带负电,另一个失去电子的物体就带等量的正电,这种现象称为摩擦起电。

聚集在物体上的电荷叫静电。

静电可以应用在静电复印、静电喷漆、静电除尘以及激光打印等设备上。

3.物体内有两种不同的带电粒子,一种是质子,带正电;一种是电子,带负电。

自然界只有两种电荷:被丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷+,被毛皮摩擦过的橡胶棒带负电荷-4.同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。

一个带电,另一个不带电的两个小球会吸引。

5.摩擦起电的实质:不是创造了电,而是电子发生了转移。

6.像发电机、电池一样能提供电能的装置叫做电源。

7.把电源、用电器、开关用导线连接起来的电流路径叫做电路。

8.电路状态:厂组成:电源、用电器、开关、导线电路「开路(断路):某处断开电路中没有电流的电路.状态J Y通路(闭合电路):电路中行电流的电路.J短路:不经过用电叁.直接用导线把电源两极连接起来-一电源短路(另外.还有一种短路,叫用电器短路I连接方式:串联电路、并联电路9.电流方向:正极流向负极。

电子运动方向:带负电的电子从电源负极流出,流向电源的正极。

因此,电子运动的方向和我们规定的电流方向相反。

10.用元件符号代替实物表示电路的图称为电路图。

(画时注意:分布均匀、位置合理、导线横平竖直呈矩形)。

实物符号实物开关T-表示电池的正极,∙m表示电池的负极T卜TI+ - -0—导线间J 一连接导线交叉不相连11.用电器逐个顺次连接起来的电路叫串联电路。

电路元件并列连接在连接点的电路叫并联电路。

12.在并联电路里,并联用电器的连接点叫做电路的分支点。

从电源的两极到两个分支点的那部分电路叫干路,两个分支点之间的两条电路叫支路。

13.串联、并联的特点A.串联电路:元件逐个顺次相连,无分支。

浙教版八年级科学上册知识要点整理(独家)第一章物质的组成和分解1.1 物质的组成- 物质:是构成一切物体的基本单位,是由原子和分子组成的。

- 原子:构成物质的最小单位,由质子、中子和电子组成。

- 元素:由具有相同原子序数的原子组成,是一类物质的基本单位。

- 分子:是由两个或两个以上的原子组成的,可以是同种原子或不同种原子。

- 化合物:由不同元素的原子组成的物质。

1.2 物质的分解- 物理变化:物质从一种形态变为另一种形态,仍然保持其性质不变,如冰变成水。

- 化学变化:物质在化学反应中发生变化,生成新的物质,如燃烧、腐烂等。

第二章分子运动与物态变化2.1 分子运动论- 分子:物质中微观结构最小的单位,能够进行热运动。

- 分子运动论:物质的宏观性质与微观分子的热运动有关。

- 温度:是物质中分子热运动的强弱程度的体现。

- 摩尔:一种量的单位,表示物质的分子数。

2.2 物态变化- 固体、液体、气体三种物态。

- 三种物态的转化:图示法和示意图法。

- 物质变化过程中的吸热与放热;沸点、凝点和熔点。

第三章空气的组成和性质3.1 空气的组成- 氮气、氧气、其他气体和水蒸气。

3.2 空气的性质- 空气重量、空气压力。

- 空气的稀薄与稠密、透明、均匀性。

第四章溶液4.1 溶液的基本概念- 溶质和溶剂。

- 可溶性、不溶性。

4.2 溶解现象- 溶解的条件。

- 饱和溶解度、过饱和溶解度与不饱和溶解度。

4.3 溶解热的变化- 溶解热的概念。

- 溶解热对溶解过程的影响。

4.4 饮用水与污水处理- 饮用水的标准。

- 污水处理的必要性。

- 污水处理的方法。

第五章化学式和化合价5.1 化学式的由来- 集合体原子与共价化合的形成。

- 化合物印符。

5.2 化学式- 电价与化合价的区别。

- 氢、氧、氯、氟和硫的电价和化合价。

- 以及化学式的组成及含义。

5.3 离子式- 阴、阳离子的电价和化合价。

- 离子式的表示方法和作用。

5.4 化合价和简单化合物- 简单化合物和复合化合物。