心之四端PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:1.24 MB

- 文档页数:10

四端之心道法观点

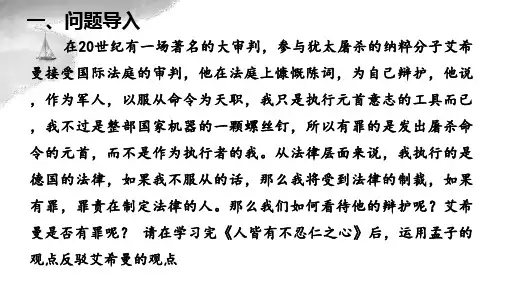

四端之心指的是恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

意思并不是说人有四个心,是同一个道德心的不同面向。

孟子从性善论出发,认为:恻隐,羞恶,辞让,是非,四种情感是仁义礼智的萌芽。

仁义礼智这四种德行,即来自四种情感,故称四端。

孟子把四心作为完美人格心性的起码价值尺度;假如没有同情恻隐之心,羞恶知耻之心,礼敬谦让之心,褒是伐非之心。

那他就是一个心性有缺陷的人,一个麻木的人,一个不合格的人。

孟子的性善论、仁义论、仁政论等都与“四端”说有关,是围绕“四端”说展开的。

可以说,“四端”说的提出,才真正标志着孟子思想的成熟。