日本近现代文学史专论 期末报告

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:3

日本近现代文学概述近现代文学是日本文学发展史上的一个重要阶段,它涵盖了明治时期至今。

在这一时期,日本经历了西方现代化的冲击和现代社会的变革,这些变化深刻地影响了文学的发展与演变。

本文将概述日本近现代文学的主要特点、代表作品以及对社会的影响。

一、背景与特点明治维新后,日本迅速引入了西方的思想和文化,其中包括文学形式和创作风格。

在这个时期,受到欧美启蒙思想和浪漫主义的影响,近现代文学呈现出以下几个特点:1. 现实主义的兴起:与传统的浪漫主义文学相比,近现代文学更加注重描写现实生活,以真实的人物和故事为基础,以此反映社会变革和人们生活的真相。

2. 文学形式的多样性:近现代文学中,文学形式的多样化成为一种显著特点。

除了传统的小说、诗歌和戏剧,还出现了新的文学形式,如短篇小说、散文、自由诗等。

3. 对社会问题的关注:近现代文学反映了社会问题的广泛关注。

作家们开始关注社会的不公平现象、阶级差距和性别问题等,通过文学作品呼吁社会改革。

二、代表作品1. 夏目漱石的《我是猫》:这部小说以独特的视角和幽默的方式描绘了人们的虚伪和空虚,对日本社会的伪善现象提出了批评。

2. 森鸥外的《舞姬》:这是一部以歌舞伎舞蹈剧场为背景的小说,通过女主人公的成长经历,反映了女性在封建社会中的束缚和挣扎。

3. 川端康成的《伊豆的舞女》:这部作品描写了男主人公与一位伊豆舞女之间的爱情故事,展现了人性的复杂和对爱情的探索。

4. 大岛纯的《绿与黑》:这是一部反映农村社会和资本主义冲突的小说,通过主人公的命运,揭示了社会阶层之间的冲突和人性的脆弱。

三、对社会的影响近现代文学的出现和发展对日本社会产生了重要影响。

首先,它打破了传统文学的束缚,为文学创作带来了新的可能性。

其次,近现代文学的揭示和批评,推动了社会的进步与变革。

作家们通过文学作品反映社会现象和问题,引起了读者的共鸣,进而推动了社会改革和人们的觉醒。

此外,近现代文学也对其他文化产生了影响。

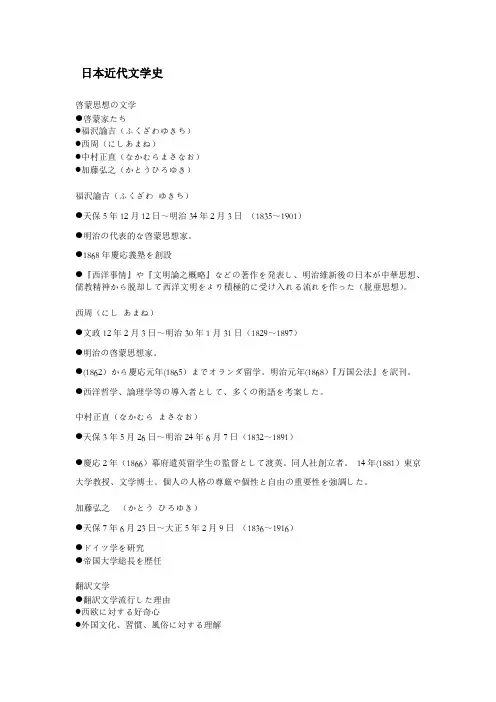

日本近代文学史啓蒙思想の文学●啓蒙家たち●福沢諭吉(ふくざわゆきち)●西周(にしあまね)●中村正直(なかむらまさなお)●加藤弘之(かとうひろゆき)福沢諭吉(ふくざわゆきち)●天保5年12月12日~明治34年2月3日(1835~1901)●明治の代表的な啓蒙思想家。

●1868年慶応義塾を創設●『西洋事情』や『文明論之概略』などの著作を発表し、明治維新後の日本が中華思想、儒教精神から脱却して西洋文明をより積極的に受け入れる流れを作った(脱亜思想)。

西周(にしあまね)●文政12年2月3日~明治30年1月31日(1829~1897)●明治の啓蒙思想家。

●(1862)から慶応元年(1865)までオランダ留学。

明治元年(1868)『万国公法』を訳刊。

●西洋哲学、論理学等の導入者として、多くの術語を考案した。

中村正直(なかむらまさなお)●天保3年5月26日~明治24年6月7日(1832~1891)●慶応2年(1866)幕府遣英留学生の監督として渡英。

同人社創立者。

14年(1881)東京大学教授、文学博士。

個人の人格の尊厳や個性と自由の重要性を強調した。

加藤弘之(かとうひろゆき)●天保7年6月23日~大正5年2月9日(1836~1916)●ドイツ学を研究●帝国大学総長を歴任翻訳文学●翻訳文学流行した理由●西欧に対する好奇心●外国文化、習慣、風俗に対する理解●伝統的文化の近代化文学史的重要な点●純粋な文学書の翻訳の最初である●文体の面で片仮名交り漢文読み下し体の文章●中江兆民(なかえちょうみん)政治小説●政治小説とは●政治上の啓蒙、主張、宣伝、風刺などをその目的とする小説。

●末広鉄腸の「雪中梅」政治小説の文学史的意義●文学的関心のたかめ●いろんな階級の人々に創作的興味を起こさせたという結果【写実主義】●現実をあるがままに再現しようとする芸術上の立場。

●リアリズム。

●写実主義文学論の提唱(一)、坪内逍遥(つぼうちしょうよう)の『小説神髄』(しょうせつしんずい)●坪内逍遥(つぼうちしょうよう、安政6年5月22日(1859年6月22日)- 昭和10年(1935年)2月28日)は明治時代に活躍した日本の小説家、評論家、翻訳家、劇作家。

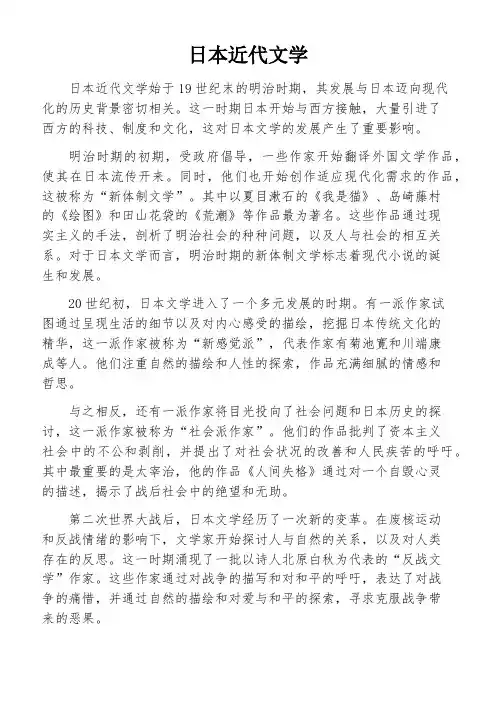

日本近代文学日本近代文学始于19世纪末的明治时期,其发展与日本迈向现代化的历史背景密切相关。

这一时期日本开始与西方接触,大量引进了西方的科技、制度和文化,这对日本文学的发展产生了重要影响。

明治时期的初期,受政府倡导,一些作家开始翻译外国文学作品,使其在日本流传开来。

同时,他们也开始创作适应现代化需求的作品,这被称为“新体制文学”。

其中以夏目漱石的《我是猫》、岛崎藤村的《绘图》和田山花袋的《荒潮》等作品最为著名。

这些作品通过现实主义的手法,剖析了明治社会的种种问题,以及人与社会的相互关系。

对于日本文学而言,明治时期的新体制文学标志着现代小说的诞生和发展。

20世纪初,日本文学进入了一个多元发展的时期。

有一派作家试图通过呈现生活的细节以及对内心感受的描绘,挖掘日本传统文化的精华,这一派作家被称为“新感觉派”,代表作家有菊池寛和川端康成等人。

他们注重自然的描绘和人性的探索,作品充满细腻的情感和哲思。

与之相反,还有一派作家将目光投向了社会问题和日本历史的探讨,这一派作家被称为“社会派作家”。

他们的作品批判了资本主义社会中的不公和剥削,并提出了对社会状况的改善和人民疾苦的呼吁。

其中最重要的是太宰治,他的作品《人间失格》通过对一个自毁心灵的描述,揭示了战后社会中的绝望和无助。

第二次世界大战后,日本文学经历了一次新的变革。

在废核运动和反战情绪的影响下,文学家开始探讨人与自然的关系,以及对人类存在的反思。

这一时期涌现了一批以诗人北原白秋为代表的“反战文学”作家。

这些作家通过对战争的描写和对和平的呼吁,表达了对战争的痛惜,并通过自然的描绘和对爱与和平的探索,寻求克服战争带来的恶果。

另一方面,在20世纪60年代,随着经济的快速发展和社会结构的变革,日本文学也发生了一些新的变化。

一群年轻作家开始以追求自我解放和自我表达为主题,他们的作品中常常出现孤独、焦虑和迷茫的形象。

这些作家的代表作包括三岛由纪夫的《春琴抄》和村上春树的《挪威的森林》等。

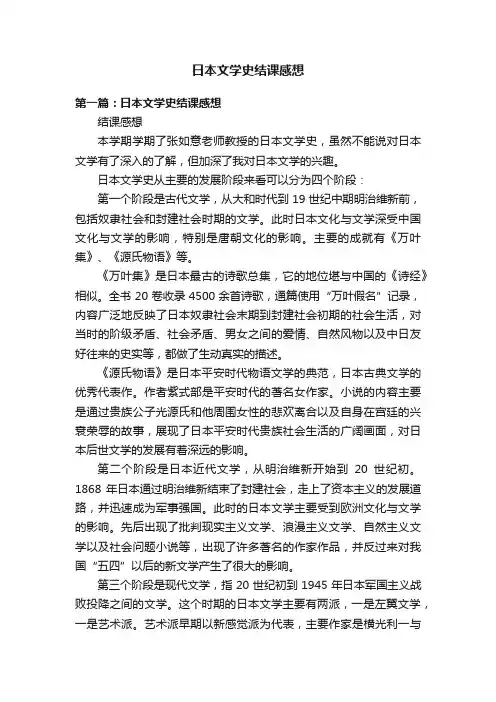

日本文学史结课感想第一篇:日本文学史结课感想结课感想本学期学期了张如意老师教授的日本文学史,虽然不能说对日本文学有了深入的了解,但加深了我对日本文学的兴趣。

日本文学史从主要的发展阶段来看可以分为四个阶段:第一个阶段是古代文学,从大和时代到19世纪中期明治维新前,包括奴隶社会和封建社会时期的文学。

此时日本文化与文学深受中国文化与文学的影响,特别是唐朝文化的影响。

主要的成就有《万叶集》、《源氏物语》等。

《万叶集》是日本最古的诗歌总集,它的地位堪与中国的《诗经》相似。

全书20卷收录4500余首诗歌,通篇使用“万叶假名”记录,内容广泛地反映了日本奴隶社会末期到封建社会初期的社会生活,对当时的阶级矛盾、社会矛盾、男女之间的爱情、自然风物以及中日友好往来的史实等,都做了生动真实的描述。

《源氏物语》是日本平安时代物语文学的典范,日本古典文学的优秀代表作。

作者紫式部是平安时代的著名女作家。

小说的内容主要是通过贵族公子光源氏和他周围女性的悲欢离合以及自身在宫廷的兴衰荣辱的故事,展现了日本平安时代贵族社会生活的广阔画面,对日本后世文学的发展有着深远的影响。

第二个阶段是日本近代文学,从明治维新开始到20世纪初。

1868年日本通过明治维新结束了封建社会,走上了资本主义的发展道路,并迅速成为军事强国。

此时的日本文学主要受到欧洲文化与文学的影响。

先后出现了批判现实主义文学、浪漫主义文学、自然主义文学以及社会问题小说等,出现了许多著名的作家作品,并反过来对我国“五四”以后的新文学产生了很大的影响。

第三个阶段是现代文学,指20世纪初到1945年日本军国主义战败投降之间的文学。

这个时期的日本文学主要有两派,一是左翼文学,一是艺术派。

艺术派早期以新感觉派为代表,主要作家是横光利一与川端康成,后期以新兴艺术俱乐部成员为代表,主要作家是横光利一、小林秀雄、同舟桥圣一等,标榜艺术至上,反传统,寻求新的形式与手法。

左翼文学以日本无产阶级文学为代表,德永直的《没有太阳的街》与小林多喜二的《蟹工船》被称为是日本无产阶级文学的奠基作。

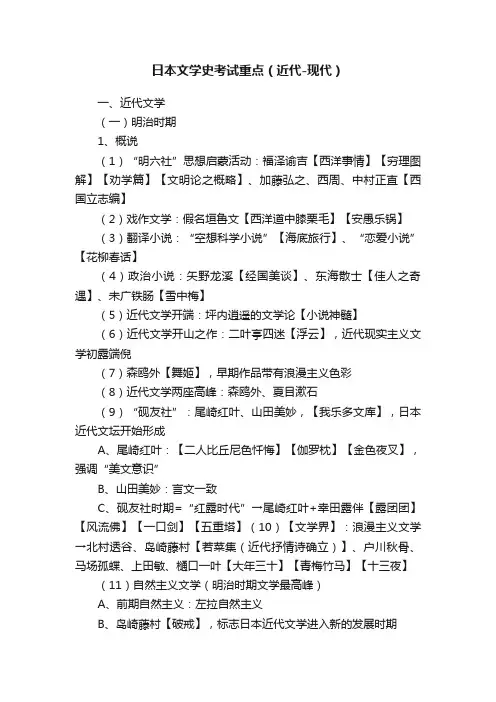

日本文学史考试重点(近代-现代)一、近代文学(一)明治时期1、概说(1)“明六社”思想启蒙活动:福泽谕吉【西洋事情】【穷理图解】【劝学篇】【文明论之概略】、加藤弘之、西周、中村正直【西国立志编】(2)戏作文学:假名垣鲁文【西洋道中膝栗毛】【安愚乐锅】(3)翻译小说:“空想科学小说”【海底旅行】、“恋爱小说”【花柳春话】(4)政治小说:矢野龙溪【经国美谈】、东海散士【佳人之奇遇】、未广铁肠【雪中梅】(5)近代文学开端:坪内逍遥的文学论【小说神髓】(6)近代文学开山之作:二叶亭四迷【浮云】,近代现实主义文学初露端倪(7)森鸥外【舞姬】,早期作品带有浪漫主义色彩(8)近代文学两座高峰:森鸥外、夏目漱石(9)“砚友社”:尾崎红叶、山田美妙,【我乐多文库】,日本近代文坛开始形成A、尾崎红叶:【二人比丘尼色忏悔】【伽罗枕】【金色夜叉】,强调“美文意识”B、山田美妙:言文一致C、砚友社时期=“红露时代”→尾崎红叶+幸田露伴【露团团】【风流佛】【一口剑】【五重塔】(10)【文学界】:浪漫主义文学→北村透谷、岛崎藤村【若菜集(近代抒情诗确立)】、户川秋骨、马场孤蝶、上田敏、樋口一叶【大年三十】【青梅竹马】【十三夜】(11)自然主义文学(明治时期文学最高峰)A、前期自然主义:左拉自然主义B、岛崎藤村【破戒】,标志日本近代文学进入新的发展时期C、田山花袋【棉被】,自然主义文学奠基之作D、德田秋生、正宗白鸟、岩野泡鸣E、反自然主义:唯美派、白桦派开始形成2、【小说神髓】与坪内逍遥(1)明治维新→启蒙思潮、“自由民权运动”→翻译小说、政治小说(2)坪内逍遥【小说神髓】:日本近代文学的“破晓晨钟”(3)日本近代文学史上第一次文学论争“没理想论争”(坪内逍遥VS森鸥外)3、【浮云】与二叶亭四迷(1)【浮云】:日本第一部现实主义作品,标志日本近代文学的开始(2)【小说总论】4、森鸥外:“不平家”与“旁观者”之间(1)启蒙和浪漫主义时期A、“没理想论争”B、浪漫主义三部曲:文言体短篇小说【舞姬】【信使】【泡沫记】C、“谛观”(2)观潮楼时期【青年】【雁】(3)历史小说与史传时期:“歴史其の儘”【阿部一族】、“歴史離れ”【山椒大夫】【高濑舟】5、自然主义文学与岛崎藤村(1)前期自然主义A、小杉天外、小栗风叶、永井荷风B、日本最早自然主义文学宣言:【《流行歌》序】(小杉天外)、【地狱之花】(永井荷风)(2)自然主义文学成为思潮和运动A、岛崎藤村【破戒】B、田山花袋【棉被】:“露骨描写”,自然主义文学奠基之作(3)代表作家:岛崎藤村、田山花袋、德田秋声、岩野泡鸣、正宗白鸟、国木田独步A、岛崎藤村a、【文学界】:岛崎藤村、北村透谷创办,致力于浪漫主义诗歌创作b、【若菜集】【一叶舟】【夏草】【落梅集】c、散文集【千曲川素描】d、小说【旧主人】【破戒(“明治时代第一部小说”)】e、“自传体”小说【春】【家】【新生】B、田山花袋a、【露骨的描写】:“平面描写”b、【棉被】:自然主义文学先驱之作c、三部曲:【生】【妻】【缘】d、【一个士兵】【田舍教师】6、夏目漱石(1)早期作品A、【我是猫】【哥儿】:批判现实主义倾向B、【旅宿】【草枕】:“旁观者”美学观点C、“余裕派”“高踏派”作家(2)中期三部曲【三四郎】【后来的事】【门】(3)后期三部曲【彼岸过迄】【行人】【心】(4)“则天去私”:【道草】【明暗】(二)大正时期1、概说(1)口语体的完善(2)“大逆事件”→“闭塞的时代”“寒冬的时代”(3)文学流派:【昴星】【白桦】【三田文学】【新思潮】→白桦派、唯美派、新思潮派(4)芥川龙之介(5)菊池宽2、“耽美派”与谷崎润一郎(1)新浪漫主义“耽美派”(2)代表作家:永井荷风【三田文学】、谷崎润一郎【新思潮】【春琴抄】、上田敏、佐藤春夫【田园的忧郁】3、“白桦派”与志贺直哉(1)【白桦】(2)代表作家:武者小路实笃【天真的人】【不谙世事】【其妹】【幸福者】【友情】、有岛武郎【一个女人】、志贺直哉(“小说之神”,战斗的人→和解的人→观望外部世界的人→回忆的人)【和解】【在城崎】【暗夜行路(长篇)】(3)心境小说:“自我调和型”的私小说4、芥川龙之介与“新思潮派”(1)新思潮派=新技巧派=新理知派=新现实主义文学(2)【新思潮】:芥川龙之介、菊池宽、松冈让、山本有三、久米正雄(3)芥川龙之介【鼻】【罗生门】【竹林中】5、私小说(1)破灭型私小说:岩野泡鸣、近松秋江、葛西善藏(2)调和型私小说:心境小说,志贺直哉6、文学大众化与菊池宽(1)【大众文艺】:口头文学“讲述”、由“新讲谈”派生出的“历史小说”、侦探小说、通俗小说(德富芦花【不如归】、尾崎红叶【金色夜叉】、菊池宽【珍珠夫人】、久米正雄)(2)菊池宽:【文艺春秋】→芥川奖、直木奖二、现代文学(二战前时期)1、【文艺战线】标志无产阶级文学运动的兴起,“革命的文学”出现2、【文艺时代】意味着“文学的革命”成立,形成“新感觉派”3、“新感觉派”与横光利一、川端康成(1)【文艺时代】:横光利一、川端康成、片冈铁兵、中河与一、佐佐木茂索、今东光(2)横光利一A、【日轮】【蝇】B、【头与腹(新感觉派问题典范)】【拿破仑和顽癣(卓越讽刺小说)】C、【上海】“新感觉派文学手法集大成”(3)川端康成A、“主客一如主义”B、【伊豆的舞女】【雪国】4、无产阶级文学与小林喜多二(1)【播种人】:小牧近江、金子洋文、今野贤三、青野季吉(2)【文艺战线】:叶山嘉树、黑岛传治、平林泰子(3)日本无产阶级文学运动:藏原惟人、叶山嘉树、黑岛传治、德永直【没有太阳的街】、小林喜多二【蟹工船】【党生活者】、宫本百合子A、日本无产阶级文艺联盟:青野季吉、平林初之辅、前田河广一郎、叶山嘉树B、工农艺术家联盟(劳艺)C、全日本无产阶级艺术联盟(纳普)D、无产阶级作家同盟:小林喜多二、中野重治、藏原惟人、德永直、佐多稻子(4)“转向文学”5、现代派文学(1)新兴艺术派:十三人俱乐部(龙胆寺雄、吉行荣助、浅原六朗、久野丰彦)(2)形式主义文学:中河与一(3)新心理主义文学:伊藤整“内心独白”“意识流”、堀辰雄、阿部知二(4)行动主义文学:舟桥圣一6、文艺复兴与新作家群体(1)文艺复兴(2)新人:石川达三、石川淳、石坂洋次郎、高见顺、太宰治(3)“笔部队”“国策文学”“御用文学”(二)二战后文学1、战后派文学(1)第一次战后派:埴谷雄高、野间宏、椎名麟三、梅崎春生、武田泰淳、中村真一郎(2)第二次战后派:三岛由纪夫、大冈升平、堀田善卫、岛尾敏雄、安部公房(3)【近代文学】:荒正人、平野谦、本多秋五、山室静、佐佐木基一、小田切秀雄、埴谷雄高(4)特点:文体变革、存在主义倾向、反政治主义2、“第三新人”:安冈章太郎、吉行淳之介、小岛信夫、庄野润三、远藤周作3、“中间小说”:井上靖、石川达三、石坂洋次郎、丹羽文雄、松本清张、水上勉4、“新作家群体”:石原慎太郎、开高健、大江健三郎、江藤淳、深泽七郎、“才女时代”(有吉佐和子、曾野绫子、圆地文子、仓桥由美子、濑户内晴美、河野多惠子、大宛富枝、田边圣子)三、当代文学(1960~1980)1、安部公房【砂女】【他人的脸】【燃烧的地图】【箱男】2、“作为人”派(1)“挫折的一代”“犹豫的一代”“容易衰老的一代”(2)高桥和巳、柴田翔、真继伸彦、小田实3、“内向的一代”:古井由吉、后藤明生、黑井千次、阿部昭、柏原兵三、小川国夫4、村上春树(1)“都市小说的代表”(2)青春三部曲【且听风吟】【1973年的弹子球】【寻羊冒险记】(3)中期代表作【舞舞舞】【挪威的森林】【国境以南、太阳以西】【世界尽头与冷酷仙境】(4)【奇鸟行状录】【神的孩子全跳舞】【海边的卡夫卡】【天黑以后】5、1980年代(1)“双村上”:后现代主义时代A、村上春树B、村上龙【无限近似于透明的蓝】(2)吉本芭娜娜【厨房】【蜥蜴】。

《日本近代文学史》

日本近代文学史一直以来占据着极重要的地位。

从康乐时代的艺术繁荣,到晚近代以历史小说及小说创作开始发展的革新,日本近世文学始终是高等教育领域的重要研究内容之一。

从俗文学发展的历史来看,其最基本的历史就可以追溯到和乱期。

和乱期日文流行文学之大,出现了许多著名的作品,如《鸟山也本》、《鸟山户行华翁传》、《富士谭》等。

这些作品反映了当时日本人处在一种政治、社会、经济条件下的心情、思想和行动,中心思想为“仁义、礼仪”等做出了深刻而持久的影响,为日本文学扫清了一条发展之路。

随后又经过江户期及后来明治时期的发展,日本的文学传统成果渐具特点,尤其以明治时期的文学以及后来的太宰治、川端康成等文学家的出现,使日本文学不断发展,文学主流有了明显转变,逐渐表现出现代文学的思潮。

然而,由于日本近代文学史涉及到许多年代,并且每一时期都有其独特的文学传统和流派,所以对此的研究与理解需要耗费大量的时间和精力,也需要深入的专业知识才能够阐释其轨迹与内涵。

因此,日本近代文学史的研究不仅注重以往的文学成果,也需要从文学的不同发展阶段来深入探究日本文学思潮的变化,以及各个时期文学创作的贡献,以便提高文学鉴赏能力,更加深刻地理解和传承日本文学传统。

中日文学特点比较:已故的大学者吉川幸次郎(1904—1980,原京都大学教授)解放前曾在北京留学,在日本是研究中国文化的权威。

他在1959年写的一篇文章中谈到中日两国文学的不同时指出:○1中国文学中神话的要素很薄弱。

孔子、司马迁都不写神话,而日本的《古事记》中的神话可与希腊神话媲美。

而在中国,只在《山海经》等作品中收录了一些神话的片段。

○2中国的诗歌哀而不伤,日本的诗歌则哀而伤。

○3中国的唐人传奇、宋人话本都是短篇小说,长篇小说《三国演义》、《红楼梦》等出现得很晚,而日本的《源氏物语》这部长篇小说出现很早,这在世界文学史上也是引人瞩目的。

中西进(前国际日本文化研究中心教授)在1988年京都国际研讨会上阐明了日本文学的特点:○1かなり叙情的②上昇型、下降型と分けると下降型である。

「平家物語」には滅びの哀韻が響いている③女性的④非論理的、合理性がない○5感性的我觉得,中国文学本质上与日本文学有所不同,在这里可以归纳为:○1中国文学也抒情,但忧国忧民、抵抗外辱、爱国主义高扬的作品才算是上乘作品。

中国文学中也有《红楼梦》这样描写人世枯荣、男女恋情的杰作。

○2中国文学的主流是向上的。

○3喜欢大团圆的喜剧结尾。

○4中国文学与日本文学相比富于理性与哲理。

要研究日本的近现代文学史,首先我们要清楚日本的近现代是如何划分的。

一般来说,日本把从1868年明治维新开始到1926年(昭和元年)称为近代,从1927年到现在约80多年称为现代。

近代日本是亚洲唯一没有沦为殖民地、半殖民地的国家。

它经过1868年“明治维新”的改革,走上了资本主义的道路。

日本近代文学随着日本资本主义的发展也成长发展起来。

它受到西方文化的强烈影响,在短短的几十年(从明治维新到二十世纪二十年代)之间,就完成了欧洲近代文学从文艺复兴到十九世纪末、二十世纪初所经历的过程。

近代日本资产阶级在政治上依附于封建天皇制所表现出来的软弱性以及日本近代社会的急速发展,致使日本近代文学呈现了两个明显的现象:一是派别众多,纷纭万状,文学呈现复杂的局面;一是进步的、民主的文学由于政治力量薄弱,又处在急速发展、变化的社会条件中,不能形成强大的文学力量。

《日本近代文学史》日本近代文学史是近代文学史中日本文学发展史的总称。

是从汉字文学一直到今日现代文学发展的综合史。

日本近代文学史的历史,始于17世纪早期,以古典阶段为发展历史的领头,穿插着汉字文学,散文,诗歌,书法,图书馆等兴起,构成了一个成熟的文字文化。

汉字文学10月繁荣,以楠木正成、安藤兼芳等人的古树小说为中心,创造了日本古典文学的先河。

汉字文学的时代,已经有若干种历史小说的出现,如“穆天子”、“薪太夫”、“尔见書”等,都反映出日本近代历史的新趋势。

此外,以卞之弥的“地球天狗”和浅上藤乃的“忘八水”、“石垣無丹”以及关森三郎的“晓渔者”等代表性文学作品,都成为当时日本文学史上的文学珍藏。

和睦期时,长斋期被认为是“和睦文学”兴盛时期,日本文学发展到了一个新的高度。

有很多杰出的作家产生,比如横尾忠則的《随笔集》,犬马的《狐狸国的管理员》,高杉晋作的《姬物语》等。

在和睦期,日本文学也发展出许多不同类型的书信小说。

明治时代可以说是日本近代文学发展史上,最动荡而又有趣的时期。

明治文学主要是20世纪上半叶段的文学发展,当时多种新文学创作出现,试图摆脱日本古典文学形式,形成自己独特的文学风格。

最著名的是宫部美雪的“夢卷”、谷崎润一郎的《浪漫满屋》、泽村正治的《男孩与竹篱》等。

这些作家的作品,都为日本近代文学史注入了新的活力和激情。

20世纪中叶到今日,日本文学仍然繁荣,文学形式也得到了大量的更新。

从柳宗悦的“色恋曲”到井上雄彦的“彼方的四季”,从水上研的“不和谐”到筒井康隆的《地狱之门》,日本文学也由潮流创新而发展,更多地拓宽了日本文学史的领域。

总之,日本近代文学史,是日本文学发展史的重要组成部分,也是日本文学史中最重要的章节,它记录了日本文学从鼻祖时期到今天发。

日语期末报告总结怎么写日本文化的发展历史可以追溯到公元前10,000年左右的纹饰陶器时代。

在随后的数千年里,日本经历了与中国、朝鲜半岛和其他亚洲国家的文化交流和借鉴。

这种文化交流使得日本在不同的领域中产生了独特的艺术和文学风格。

日本传统习俗和礼仪也影响了日本的文化。

例如,茶道是一种重要的传统习俗,强调内外一致、平和与谦逊。

茶道通常通过茶室和茶席来展示,而参与者需要遵循一系列规定和礼仪。

日本的传统服装——和服也是一项重要的文化遗产。

和服通常由华丽的丝绸制成,可以根据不同的季节和场合选择不同的款式和花纹。

日本的艺术同样具有独特的特点。

传统的绘画风格,如浮世绘和宫廷画,以其细致入微的线条和明亮的色彩而闻名。

日本的陶瓷艺术也非常有名,特别是瓷器和茶道用具。

同时,雕塑和装饰艺术也在日本得到了长期的发展,并形成了自己独特的风格。

日本的音乐也具有独特的风格。

传统的音乐形式有雅乐、能乐和民族音乐等。

雅乐是宫廷音乐,被认为是日本最古老的音乐形式之一。

能乐是一种结合了舞蹈、音乐和戏剧的综合艺术形式,被列为世界非物质文化遗产。

日本的食物和烹饪艺术也享誉全球。

日本料理以新鲜的海产品、米饭和蔬菜为主食,讲究色、香、味的平衡。

寿司、刺身、天妇罗和拉面等传统日本菜肴已经成为国际上最受欢迎的美食之一。

另外,日本的电影也在全球范围内产生了广泛的影响。

自上世纪50年代以来,日本电影业已经产生了许多经典电影,无论是世界闻名的大导演黑泽明的作品,还是动画电影工作室宫崎骏的作品,都是日本电影的杰作。

这些电影以其独特的美学和丰富的情感内容,在国际上享有极高的声誉。

总之,日本文化是一个深受世界各地关注和喜爱的文化。

它的独特之处在于其丰富的历史、传统习俗、艺术形式、音乐、美食和电影。

通过深入了解和学习日本文化,我们可以更好地理解和欣赏这个充满魅力和多样性的国家。

而此次的报告也仅仅只是对日本文化的一个简单概括,希望能激发您对日本文化的深入探索。

XXXXXXXXX日本文学史期末論文《人间失格》之丑角精神学生:XXX专业:XXX学籍番号:XXXXXXXXXXXX二〇二〇年六月一、作品简介《人间失格》(又名《丧失为人的资格》)发表于1948年,是日本著名小说家太宰治创作的半自传体中篇小说,也是太宰治最有影响力的小说作品。

《人间失格》由序言、第一手札、第二手札、第三手札、后记共五部分组成。

其中,序言和后记以作者口吻叙说,提及了主人公叶藏的三张照片,分别对应了叶藏幼年、青年、壮年三个时期的状态,以及“我”在偶然间拿到了叶藏的手札。

中间三篇手札则以叶藏的口吻叙说,具体讲述了叶藏三个时期的经历。

叶藏生性怯懦敏感,对人类感到恐惧、不安。

在无法逃避的情况下,为了摆脱这种对人的紧张感,他总是用撒谎,或者故意扮演滑稽角色娱乐他人来伪装自己。

然而,朋友的虚伪、社会的冷酷、世道的混乱等因素,都使他感到无比痛苦。

他开始逃避现实,用酒精、女人、药物来麻痹自己,进而一步步丧失了“为人的资格”,最终走向毁灭。

二、作者简介太宰治(1909—1948),本名津岛修治,青森县人。

太宰治一生立志文学,是日本战后“无赖派”文学的代表作家,曾师从井伏鳟二等小说名家。

太宰文学被誉为永恒的“青春文学”。

太宰治出身于大地主家庭,是津轻这穷乡僻壤远近闻名的豪门望族,父亲是一个多额纳税的贵族院议员,经营银行、铁路。

由于是依靠投机买卖和高利贷而发家致富的暴发户,太宰治曾言“我的老家没有什么值得夸耀的家谱”,“实在是一个俗气的、普通的乡巴佬大地主”。

然而,他既为自己暴发户的出身感到自卑,也为这贵族家庭而自豪。

因此,他一生都在背叛、批判这个家庭和留恋、依赖这个家庭的矛盾中挣扎。

太宰治在世的39年中,曾四度自杀未遂。

其中一次殉情未遂,他被救了起来,陪他殉情的女人却死了,这加深了他的罪恶意识。

经历过一些与外界的敌对关系后,屈从于现实,太宰治开始通过“扮丑”“逗笑他人”来取悦他人,伪装自己,使自己与他人一同化,进而发展成他所谓的“丑角精神”。

日本近现代文学论文篇1论村上春树与日本现代文学传统摘要:尽管村上春树在多次公开场合中谈及自己对日本文学传统的回避,但其小说中的主人公无不展现了:历史、战争将人掏成空壳,能为人带来死一般的宁寂与消亡的巨大力量。

这些故事都将现实与历史巧妙勾连,打通了异质空间与现实世界之间原有的阻隔。

显然,村上继承了以夏目漱石为代表的日本现代文学的主题传统,带着自《源氏物语》就有的细腻与悠长在文学长廊中执意营造了独属于自己的意识世界。

关键词:村上春树;日本现代文学传统;寻找村上春树的作品融入了他对自身生命历程的众多感知,青春里庞大的无根与实在感、人生的漂泊与身份的不确定,死亡的逼近和生命本身的浮幻,尽管他时常将自身、存在挂在嘴边,但又并未对其作出任何或准确或详实的解说,甚至可以说他从没有直接或直白地对这三重意义上的自我进行书写,但又从来没有放弃过对坚强的内心,执着的追求。

在他对于日本现代文学的极大否定和回避中,我们能否就此否认村上春树与日本现代文学传统的关系呢日本作家向来善于用自身先天的感知神经探觉美感,哪怕是最纤细最转瞬即逝的,也能为他们敏感的捕捉。

从八世纪的《万叶集》到十一世纪的《源氏物语》,日本传统美学的最重要特征物哀与幽玄积淀形成,尽管平安后的镰仓时代,武家当权、战乱不休,文学传统一度被迫由唯美纤细转向凛冽的现实描述,但唯美的文学脉络并未因此而彻底消亡,反由于战争的无情与冷酷,让人们对理想与信念的追求更加执着动人,唯美的主题因此更加深刻甚至繁荣。

当然诞生于这个时期的武士道精神以其强大的勇武精神和自律内核赢得了观念上的尊重。

德川家族盟主地位确立、日本获得统一后,尽管而后和平时期中的武术传统渐渐从战场转移到舞台,但仍未能给日本民族留下心灵的印记,打上身份的标签。

结束漫长的幕府统治后,明治维新随着政治改革,迎来日本历史上的第二次文化大变革,佛教和儒学已经无法适应社会迅速变革的迫切要求,许多知识分子不甘沉沦,但又陷入似乎徒劳无益的困厄之中。

日本近代文学日本近代文学是指从19世纪中叶至20世纪中叶,即明治时代至昭和时代,产生的文学作品。

这一时期经历了日本现代化的浪潮,文学的主题也发生了深刻的变化。

以下是日本近代文学的主要特点和代表作品。

日本近代文学的特点之一是西化。

明治维新后,日本政府通过大规模的现代化改革,迅速引进了西方的思想和文化。

这种西化思潮对日本文学产生了深远的影响。

许多作家开始接触西方文学,他们吸收了西方的写作技巧和思想,将之与日本传统文化相融合,创作出独具特色的作品。

另一个特点是现实主义的兴起。

明治维新后,日本社会经历了巨大的变革,人们的生活和思想都发生了翻天覆地的变化。

现实主义文学关注社会生活和个人命运,用客观的笔触展现人性的复杂与冲突。

作家们通过对社会现象和人类心理的深入观察,反映了当时社会的动荡和人民的苦难。

日本近代文学的代表作品有很多,其中最著名的是夏目漱石的《我是猫》。

这部小说以猫为视角,通过对猫与人类的对比描绘了当时社会上的虚伪和追求虚荣的现象。

作品以讽刺的笔调揭示了日本文人的庸俗和华而不实的风气,对社会进行了深刻的批判。

另一个重要的作家是川端康成,他的代表作《雪国》是一部情感纠葛的小说。

故事以一个在山村当教师的男子与一个来自大都市的女子之间的爱情故事为背景,揭示了两个异乡人之间的孤独和隔阂。

作品表达了对现代社会空虚和人性蜕变的忧虑,被视为日本现代文学的经典之一。

此外,北岛诚治的《蜘蛛巢》、三岛由纪夫的《金阁寺》、大江健三郎的《古都》等也都是日本近代文学的重要代表作品。

它们在不同角度和风格上展现了近代日本社会和人类心灵的各种面貌,对于理解日本社会历史和文化发展都具有重要意义。

总体来说,日本近代文学是日本传统文化与西方现代化相结合的产物。

通过对社会和人性的观察,作家们以独特的方式展现了时代的变迁和人类存在的困境。

这些作品不仅在日本产生了广泛的影响,也对世界文学史产生了积极的影响,为日本近代文学的发展奠定了坚实的基础。

日本近代文学史日本近代文学史一、概述日本近代文学指的是从明治维新开始直到今天的文学,其特征是把欧美文学融入日本文学中去,形成比较独特的文学风格。

最早的日本现代文学可以追溯到明治维新之后的一段时间,当时西方文化风靡,日本各个方面都在向西方学习,文学也同样如此。

自此以后,日本文学呈现出多元化的发展趋势,大量的新文学出现,其中包括了日本的文学巨匠,这些人的成就不仅对日本文学产生了深远影响,对整个世界文学史也有重要贡献。

二、明治维新时期的文学明治维新时期是日本独特的社会历史时期。

在这一时期,日本人接触了西方文化,同时对传统文化进行了森严的反思。

从文学上来说,这一时期是一场文学大革命。

新式小说作品的问世使日本文学从传统的口头传单中释放出来。

这一时期的文学作品都是由个人所撰写,其中有很多人能够写出优秀的文章。

三、大正时期的文学大正时期是日本文学最富有成果的时期之一。

在此期间,许多出色的作家开始发展他们的文学事业,在文学界拥有了相当高的声望。

大正时期的文学作品多种多样,其中包括了散文、诗歌、小说、戏剧等不同类别的作品。

在这一时期,许多前辈作家的作品仍然受到文学画廊的欣赏,但也出现了一些新兴的文学分子,他们对传统思想进行了挑战,开始朝着新的文学方向努力。

四、昭和时期的文学日本的昭和时期开始于1926年,这一时期的文学成就是日本文学史上最为鼎盛的时期之一。

在这一时期,日本文学逐渐转向儿童文学、工人文学和左翼文学,逐渐地朝着社会主义与人类主义的方向移动。

在这一时期,许多作家通过自己的作品对社会进行了批判和反思,提出了许多文学的思考问题。

例如,严谨正经和永久的生命问题,民族与殖民主义问题等等。

这些问题都成为了日本文学史上重要的思想驱动力。

五、平成时期的文学自1989年至今,是日本平成时期的文学,相较于以往的文学,平成时期的文学在形式和内容上都发生了一些重要的变化。

一些新的文学流派也开始出现。

平成时期的文学正面临着日本现代化进程中的新机遇与挑战,一些作家们尝试在文学中突破前人的局限,用更具关怀的视线来看待当代社会疾病,从而取得了不少的成就与口碑。

「万葉集」の世界

――「万葉集」の自然観をめぐって

日本人の自然観と言っても、簡単にまとめてしまえるものではない。

どの時代の自然観か、またどの層の抱く自然観なのかで異なるものだからである。

また、前提となる自然をどう捉えるかということも外せない。

ここでは、日本人の自然観を垣間見る原点として日本最古の歌集「万葉集」にスポットを当ててみたいと思う。

万葉集の作者は乞食から庶民、豪族、貴族、天皇まで幅広い層に及ぶものであるから、それらを読み解けば、日本人の自然観の一つを示すことができるでだろう。

歌集には山川草木、花鳥風月など具体的な多くの自然の事象が採り上げられているが、自然そのものに相当する総称名は見あたらない。

自然という言葉は大和言葉にはないからである。

自然という言葉が中国から伝えられた当初は、「じねん」と言われていた。

老子の言葉に「人地天道自然」とある。

この自然は天然自然だけでなく「おのずから然り」の意味を持つ、もっと広い概念である。

ルソーの「自然に帰れ」の言葉は有名であるが、これも天然自然だけでなく、あるがままの姿といった広い意味で用いられている。

natureの原義naturaを“生まれる”、“生ずる”と解釈すれば、老子の“自ずからしかり”と同じ意味を持つ。

ここでお話する自然観は、老子やルソーのように自然を広い意味で捉えるのでなく、天然自然をどう見ていたかに限定したものである。

万葉集に見られる日本人の自然観は、人も神も自然と一体と捉える同化思想だと言える。

神に畏敬の念を持つのと同様に、天変地異などの自然の驚異も自らの力の及ばないものとして恐れたのである。

欧米のキリスト教などに代表される自然観は、人も自然もすべて神の創造物というものである。

表層の畏敬や恐れなどの感情は似ているが、その観点に本質的な違いがある。

「万葉集」の約3分の1が何らかの植物を詠んでいるといわれる。

150種類をこえる植物が登場するが、最高歌数を誇る花は萩の141首、次いで梅119首、桜は意外に少なく42首とされている。

そのなかからいくつかを四季の流れにそってあげてみます。

【春】

早春。

山野の斜面などでは、細くまっすぐに伸びた花軸の先にうつむくようにかたかご(かたくり)が花開き、わらびがうずまき形のやわらかな芽を出します。

・物部の八十少女らが汲みまがふ寺井の上の堅香子の花〈巻19.4143.大伴家持〉【意味】

大勢の少女らが入り乱れて水を汲む寺の境内にある井戸。

そのほとりにカタクリの花が咲いている。

・石ばしる垂水の上のさ蕨の萌え出づる春になりにけるかも〈巻8.1418.志貴皇子〉【意味】

岩の上を勢いよく流れる滝のほとりに、わらびがやわらかに芽吹いている。

ああ、春になったのだなあ。

そして、春の花といえば桜。

その桜が散り始める晩春には山吹が咲きます。

・見渡せば春日の野辺に霞立ち咲きにほへるは桜花かも〈巻10.1872〉

・蝦鳴く神名火川に影見えて今か咲くらむ山吹の花〈巻8.1435.厚見王〉【意味】

かじかが鳴く神名火川に姿を映し、今ごろ咲いているだろうか、山吹の花は。

【夏】

初夏。

山野や庭先、あるいは公園などでよく見かけるつつじが花開き、普段は目立たないつつじの木々の鮮やかさに思わず目をうばわれます。

・細領巾の鷺坂山の白躑躅われににほはね妹に示さむ〈巻9.1694.柿本人麻呂歌集〉

真夏には、浜木綿の真っ白い花が青空に映え、染料として有名なくれない(紅花)も咲きます。

・み熊野の浦の浜木綿百重なす心は思へど直に逢はぬかも〈巻4.496.柿本人麻呂〉

・紅の花にしあらば衣手に染めつけ持ちて行くべく思ほゆ〈巻11.2827)

【秋】

涼風が吹き、空が高くなると、野辺で萩や尾花(すすき)が咲き乱れ、田では稲穂が、山では紅葉が日に日に秋の色を濃くしてゆきます。

・見まく欲りわが待ち恋ひし秋萩は枝もしみみに花咲きにけり〈巻10.2124〉・秋づけば尾花が上に置く露の消ぬべくも吾は思ほゆるかも〈巻8.1564.日置長枝娘子〉

・秋の田の穂の上に霧らふ朝霞何處辺の方にわが恋ひ止まむ〈巻2.88.磐姫皇后〉・あしひきの山の黄葉今夜もか浮かびゆくらむ山川の瀬に〈巻8.1587.大伴書持〉

【冬】

庭先や野辺に花々が見られなくなり、茶褐色に変わった草木が目に付く冬。

冷え込みが厳しくなると、霜柱が立ち、雪も降ります。

しかし、そんな中でも植物は確実に生き続け、冬景色に彩りを与え、春の訪れをも感じさせてくれます。

・この雪の消残る時にいざ行かな山橘の実の照るも見む〈巻19.4226.大伴家持〉

・河のへのつらつら椿つらつらに見れども飽かず巨勢の春野は〈巻1.56.春日蔵首老〉

・わが園に梅の花散るひさかたの天より雪の流れ来るかも〈巻5.822.大伴旅人〉こういう歌は、皆素直に四季の風物に順応して作ったもので、普通の意味で分類する叙景歌に属するものも幾らもあるけれども、こう分類して結論の誤りを来すほど、純で且つ深みのあるものが多い。

それほど万葉の歌人は感覚が鋭敏で且つ純朴である。

春相聞とか夏相聞という四季相聞の歌があって、四季の風物と恋愛心を融合せしめた独特の恋歌がある。

飛鳥・奈良時代、万葉集の歌が詠まれた時代には、日本はどのような自然を有し、人々は自然をどんなふうに感じていたのだろうか。

万葉集を読んでいるとその答えが少しずつわかってくるような気がする。

そして、日常生活の中で草花や風の変化に季節の移り変わりを見つけると、万葉の時代から関心を持たれ、親しまれてきた四季の美しさを楽しみ、大切にしたいと思う。