人教七年级语文上册 课外古诗词诵读《秋词》

- 格式:ppt

- 大小:3.24 MB

- 文档页数:15

新部编版教材七年级语文上册古诗词诵读《秋词(其一)》优秀教案动评分,测验模块设计的题型有:选择、填空、判断、论述等十种。

有了Moodle这个测试功能,教师可以在平台上适时安排在线考试或者练习,学生完成练习后,点击提交按钮,系统立刻向学生返回测试成绩、出错原因及相关知识点。

教学过程一、课前准备打开平板,输入网址,进入Moodle平台。

教师输入教师帐号密码,连接多媒体大屏幕展示,学生输入学生帐号密码。

进入平台。

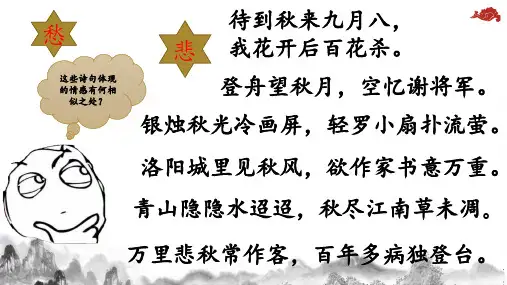

二、谈话导入,引入情境师:同学们你们眼中的秋天是什么颜色的?明确:黄色,代表衰败;红色,代表丰收。

师:不同的心境,便有不同的秋色。

中国文人自古便有悲秋的传统,在他们眼中秋往往被赋予了悲凉的色彩,如我们学过的《天净沙秋思》秋景寄托者诗人浓浓的乡愁,而今天我们要学习的这位诗人却一反悲秋传统,以昂扬的姿态来歌颂秋、赞美秋。

现在让我们一起走进刘禹锡的《秋词》。

【设计意图】谈话导入,激发学习兴趣。

三、确立目标,了解作者1、教师引导,使学生明确学习目标。

2、了解作者。

学生利用Moodle平台下载资料、查阅资料,请同学们把搜集到的有关知识述说出来,小组间相互补充,初步了解作者生平背景。

刘禹锡,字梦得,洛阳人,自称中山人。

贞元七年中进士,又中博学宏词科。

曾和柳宗元等参加革新政治的王叔文集团。

失败后,被贬官。

后又入朝为官,以太子宾客分司东都,因此,世称刘宾客。

晚年在洛阳,和白居易为诗友,并称“刘百”。

他的仿民歌《竹枝词》,别开生面,对后世影响很大。

有《刘梦得文集》40卷。

【设计意图】利用平台,明确目标、了解作者。

培养学生自主、合作、探究的学习方式。

三、研读诗文,整体感知1.学生试读诗句。

教师指点:前一句可读得低沉,后三句应一句比一句高昂。

学生再读。

2.学生对照注释初步理解诗意,说说读诗句你仿佛看到了怎样的画面。

注释a.寂寥:寂静;空旷。

b.春潮:初春。

这里可译作春天.c.排云上:冲云直上。

排:推开;冲出。

d.便:就;于是。

《秋词》教学设计——刘禹锡一、教材分析《秋词》是2011人教版七年级语文上册的一首课外必读古诗,作者刘禹锡。

这首诗是诗人被贬郎州司马时所作。

永贞元年(公元805年),顺宗即位,任用王叔文改革朝政,刘禹锡也参加了这场革新运动。

但革新遭到宦官、藩镇、官僚势力的强烈反对,以失败而告终。

顺宗被迫退位,王叔文赐死,刘禹锡被贬。

可贵的是,诗人在遭受严重打击后,并没有消沉下去。

而是一反常态,赞美秋天——通过描写秋高气爽的天空中一只白鹤冲破云层,飞向云端的场景,给人一种昂扬向上的信心和不怕困难的精神。

二、学情分析学生通过以前的学习,已经对古诗词知识有了一定的基础,同时也具备了一定的古诗词解读能力。

但由于学生生活阅历尚浅,知识水平有限,可能很难把握作者所写之景(意象)及其所抒发的深沉而复杂的情感。

这不仅是本课的教学重点亦是难点,教师在这个方面应加以点拨与引导。

使学生能够理解作者的乐观的人生态度。

三、教学目标1.掌握有关文学常识;读准字音、读准节奏、读懂字义;背诵默写全诗。

2.通过朗诵诗文、了解诗意感受诗中所表达的思想感情。

3.通过学习本诗,学生能够理解所蕴含的哲理——不怕困难,高昂进取得精神。

四、教学重点及难点对诗句“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

”的理解。

五、教学方法诵读法、探究法六、教学准备人教版课本、ppt课件、朗读视频mp4等七、课时数 1课时八、教学过程(一)导入:由老师询问学生喜欢的季节而转到老师讲述古代文人……自古以来,文坛诸多文人墨客每逢秋天,或聊发赞美之情,“霜叶红于二月花”就是其真实的写照;或悲叹萧凉悲伤之感,“断肠人在天涯”印证了他们的心迹……今天我们再来领略一下唐代诗人刘禹锡的赋秋之作《秋词》。

看看他是怎样理解秋天的。

(板书题目及作者)。

在学习古诗时,我们要学习的内容是什么?下面看看学习目标(展示PPT本课教学目标)让学生一起读。

(二)了解作者(请同学们把从网上搜集到的有关知识述说出来然后总结)刘禹锡(772年—842年),字梦得,河南洛阳人,自称“家本荥上,祖籍洛阳”,又自言系出中山。

![2024年人教版语文七年级上册课外古诗词诵读[1]-课件](https://uimg.taocdn.com/a5e621aac9d376eeaeaad1f34693daef5ff7137a.webp)

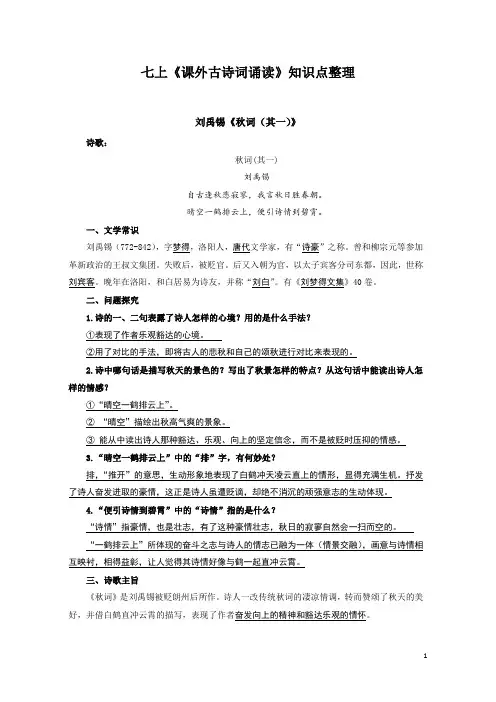

七上《课外古诗词诵读》知识点整理刘禹锡《秋词(其一)》诗歌:秋词(其一)刘禹锡自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

一、文学常识刘禹锡(772-842),字梦得,洛阳人,唐代文学家,有“诗豪”之称。

曾和柳宗元等参加革新政治的王叔文集团。

失败后,被贬官。

后又入朝为官,以太子宾客分司东都,因此,世称刘宾客。

晚年在洛阳,和白居易为诗友,并称“刘白”。

有《刘梦得文集》40卷。

二、问题探究1.诗的一、二句表露了诗人怎样的心境?用的是什么手法?①表现了作者乐观豁达的心境。

②用了对比的手法,即将古人的悲秋和自己的颂秋进行对比来表现的。

2.诗中哪句话是描写秋天的景色的?写出了秋景怎样的特点?从这句话中能读出诗人怎样的情感?①“晴空一鹤排云上”。

②“晴空”描绘出秋高气爽的景象。

③能从中读出诗人那种豁达、乐观、向上的坚定信念,而不是被贬时压抑的情感。

3.“晴空一鹤排云上”中的“排”字,有何妙处?排,“推开”的意思,生动形象地表现了白鹤冲天凌云直上的情形,显得充满生机。

抒发了诗人奋发进取的豪情,这正是诗人虽遭贬谪,却绝不消沉的顽强意志的生动体现。

4.“便引诗情到碧霄”中的“诗情”指的是什么?“诗情”指豪情,也是壮志,有了这种豪情壮志,秋日的寂寥自然会一扫而空的。

“一鹤排云上”所体现的奋斗之志与诗人的情志已融为一体(情景交融),画意与诗情相互映衬,相得益彰,让人觉得其诗情好像与鹤一起直冲云霄。

三、诗歌主旨《秋词》是刘禹锡被贬朗州后所作。

诗人一改传统秋词的凄凉情调,转而赞颂了秋天的美好,并借白鹤直冲云霄的描写,表现了作者奋发向上的精神和豁达乐观的情怀。

李商隐《夜雨寄北》诗歌:夜雨寄北李商隐君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

一、文学常识李商隐(约813年—约858年),晚唐著名诗人,字义山,号玉溪(谿)生,原籍怀州河内(今河南沁阳),祖辈迁荥(xíng)阳(今河南荥阳市)。

人教版七年级(上)语文课外古诗词诵读《秋词》其一教学设计《秋词》一、教材分析《秋词》原有两首,此为第一首,选自部编版《义务教育教科书》七年级(上)课外古诗词诵读,是一首绝句。

我国自古以来就有悲秋的传统,大多数诗人每逢秋天便要慨叹寂寥和凄凉,而刘禹锡这首诗却一反前人低沉哀怨的笔调,抒写了一种对秋天的全新的体验。

课本中对于这首诗有比较全面的注释,学生易于自学。

二、教学设想通过学习,不仅要让学生掌握必要的诗词知识,更重要的在于学习诗歌中蕴含的人生哲理:不怕困难,高昂进取。

这种精神正是当今社会所需要所呼唤所倡导的。

充分挖掘诗中诗人的进取精神,可以使学生在新时期中不忘初心,牢记使命,培养学生正确的人生态度。

这首诗所具有的深刻思想意义,正是我应新课标改革的要求选取这首诗的原因。

三、学情分析初一学生已初步掌握了阅读诗歌的方法,有一定的鉴赏诗歌意境的能力。

但学生的思想是不成熟的,面对繁纷复杂的社会,他们总是睁大迷惘的眼睛观察着社会的人情世故。

作为老师,特别是语文老师,不仅要传授课本知识,更应引导学生树立正确的人生观,积极乐观面对人生中的困难和挫折。

1、知识与能力(1)能流利地朗诵诗歌。

(2)学生能借助注释理解诗歌内容,感受诗歌所表达的思想感情。

(3)学生在鉴赏中能有自己的情感体验,并从中获得对人生的有益启示。

2、过程与方法(1)反复诵读吟咏,以讨论为主,采用自主、合作、探究的方式激发学生学习兴趣。

(2)在学生质疑的基础上赏析品味,加深理解。

(3)调动学生参与课堂的积极性,重视学生与学生、与老师、与文本的“对话”,并在合作学习中体会到学习的快乐。

3、情感态度与价值观引导学生树立正确的人生观,积极乐观面对人生中的困难和挫折。

五、教学重点、难点重点:感受诗歌中的思想情感和意境美。

难点:联系生活实际,树立积极乐观的人生观。

六、教学准备学生:充分预习诗文,初步理解诗意。

教师:制作课件。

七、教学课时一课时1八、教学流程(一)导入课文让学生回忆《天净沙·秋思》,导入课文。

课外古诗词诵读诗文对照翻译秋词(其一)刘禹锡自古逢秋悲寂寥①,自古以来,人们每逢秋天就悲叹冷清萧条,我言秋日胜春朝②。

我却说秋天要胜过春天。

晴空一鹤排③云上,秋天晴朗的天空中一只鹤推开云层,一飞而上,便引诗情到碧霄④。

我的诗兴也随它到了碧蓝的天空。

注释:①悲寂寥:悲叹冷清萧条。

②春朝(zhāo):春天。

③排:推开。

④碧霄:蓝天。

夜雨寄北李商隐君问归期未有期,巴山①夜雨涨秋池。

你问我回家的日子,我尚未定归期,今晚巴山下着大雨,雨水涨满秋池。

何当②共剪西窗烛,却话③巴山夜雨时。

你我何时将要聚首,共剪西窗烛花,追述今晚在巴山夜雨中对你的思念。

注释:①巴山:泛指川东一带的山。

川东一带古属巴国。

②何当:何时将要。

③却话:回头说,追述。

十一月四日风雨大作(其二)陆游僵卧①孤村不自哀②,躺卧在床,在孤寂的乡村里,没有为自己(的处境)哀伤,尚③思为国戍轮台。

心中还想着替国家守卫边关。

夜阑④卧听风吹雨⑤,夜将尽,躺在床上听到那风雨的声音,铁马⑥冰河⑦入梦来。

梦见自己骑着披着铁甲的战马踏过冰河奔赴前线。

注释:①僵卧:躺卧不起,形容老病。

②不自哀:没有为自己(的处境)哀伤。

③尚:副词,还,仍然。

④夜阑:夜将尽。

⑤风吹雨:风雨交加,和题目中“风雨大作”相呼应;当时南宋王朝处于风雨飘摇之中,“风吹雨”也是时局写照,故诗人直到深夜尚难成眠。

⑥铁马:披着铁甲的战马。

⑦冰河:冰封的河流,指北方地区的河流。

潼关谭嗣同终古①高云簇②此城,久远的高云簇拥着潼关古城,秋风吹散马蹄声。

猎猎秋风吹散了清脆的马蹄声。

河流大野犹嫌束③,奔腾的黄河流入大平原仍嫌拘束,山入潼关④不解平。

秦岭山脉进入潼关(以西)再也不知何谓平坦。

注释:①终古:久远。

②簇:簇拥。

③束:拘束。

④山入潼关:指秦岭山脉进入潼关(以西)。