七年级下册课外古诗词诵读

- 格式:ppt

- 大小:8.42 MB

- 文档页数:52

七年级语文部编版下册第六单元《课外古诗词诵读》知识梳理及练习教案一. 教材分析《课外古诗词诵读》是部编版七年级语文下册第六单元的一篇课文。

本单元的主题是“课外古诗词”,旨在引导学生领略中国古代诗词的魅力,培养他们热爱古典文学的情感。

本课的教学内容主要包括七个古诗词,分别是《春晓》、《夜书所见》、《竹石》、《石灰吟》、《泊船瓜洲》、《游园不值》和《己亥杂诗》。

这些诗词类型各异,有写景、咏物、抒情等,能够满足学生多样化的学习需求。

二. 学情分析学生在进入七年级之前,已经对一些古诗词有了初步的了解和认识,能够辨别诗词的类型,理解诗词大意。

但部分学生对古诗词的鉴赏能力仍需提高,对诗词中的意境、情感和手法等方面的理解尚有不足。

此外,学生对古诗词的背诵和默写能力也有待加强。

三. 教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读、背诵七个古诗词,理解诗词的大意,掌握诗词的基本内容。

2.过程与方法:通过对比、分析、讨论等方法,提高学生对古诗词的鉴赏能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱古典文学的情感,领略中国古代诗词的魅力。

四. 教学重难点1.教学重点:正确地朗读、背诵七个古诗词,理解诗词大意,掌握诗词的基本内容。

2.教学难点:对古诗词中的意境、情感和手法等方面的深入理解,提高鉴赏能力。

五. 教学方法1.对比法:通过对比分析,让学生了解不同诗词的类型、特点和表达手法。

2.讨论法:引导学生主动参与课堂讨论,提高他们的思维能力和表达能力。

3.情境教学法:创设相关的情境,让学生更好地体会诗词中的意境和情感。

4.启发式教学法:教师提问,引导学生思考,激发他们的学习兴趣。

六. 教学准备1.课件:制作包含七个古诗词的课件,展示诗词的原文、译文和图片等。

2.参考资料:为学生准备相关的古诗词鉴赏资料,以便课堂上进行拓展学习。

3.录音设备:用于播放古诗词的朗读录音。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示七个古诗词的题目,引导学生回顾已学的古诗词,为新课的学习营造氛围。

精品教学资料,仅供参考,需要可下载并修改后使用!课外古诗词诵读一、积累运用1.在下面的横线上填写相应的诗句。

(1) , 。

此夜曲中闻折柳, 。

(李白《春夜洛城闻笛》)(2)故园东望路漫漫, 。

, 。

(岑参《逢入京使》)二、阅读理解2.阅读古诗,回答问题。

晚春韩愈草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

(1)诗的前两句写出了怎样的晚春风景?用自己的话描绘出来。

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (2)诗的后两句意蕴深刻,为历代传诵。

请从修辞手法的角度赏析这两句诗。

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 3.阅读下面两首诗,回答问题。

春夜洛城闻笛李白谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

春夜闻笛①李益寒山②吹笛唤春归,迁客相看泪满衣。

洞庭一夜无穷雁,不待天明尽北飞。

【注释】①此诗是诗人谪迁江淮时的思归之作,具体创作时间不详。

作者写这首诗的时候身在江淮。

②寒山:在今江苏徐州市东南。

(1)从《春夜洛城闻笛》这个题目中你了解到哪些信息?________________________________________________________________________________(2)将下面的诗句翻译成现代汉语。

(新)人教版七年级语文下册第六单元《课外古诗词诵读》教案一. 教材分析《课外古诗词诵读》是人教版七年级语文下册第六单元的一篇课文。

本单元的主题是培养学生的文学素养,提高他们对古代文化的认识和理解。

这篇课文选取了一些经典的古代诗词,旨在让学生通过诵读这些诗词,感受古代文学的魅力,理解其中的意境和哲理。

二. 学情分析学生在进入七年级之前,已经对一些古代诗词有所接触,但大部分学生对这些诗词的理解还停留在表面层次,难以深入理解其中的意境和哲理。

此外,学生的文学素养和审美能力还有待提高。

因此,在教学过程中,教师需要引导学生深入理解诗词的意境和哲理,培养他们的文学素养和审美能力。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够正确地朗读和背诵所学的古代诗词,理解其中的意境和哲理。

2.过程与方法:通过阅读、分析和比较不同的古代诗词,学生能够提高自己的文学素养和审美能力。

3.情感态度与价值观:学生能够认识到古代文化的价值,培养对古代文学的热爱和尊重。

四. 教学重难点1.重点:学生能够正确地朗读和背诵所学的古代诗词。

2.难点:学生能够深入理解诗词的意境和哲理,提高自己的文学素养和审美能力。

五. 教学方法1.讲授法:教师通过讲解和分析,引导学生理解诗词的意境和哲理。

2.比较法:教师通过比较不同的古代诗词,帮助学生更好地理解其中的意境和哲理。

3.实践法:教师引导学生通过诵读和写作,提高自己的文学素养和审美能力。

六. 教学准备1.教师准备课件和教学素材,包括古代诗词的文本、注释和翻译。

2.学生准备笔记本和文具,以便记录和整理学习内容。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过引入一些古代诗词的名句,激发学生的兴趣和好奇心,引导学生进入学习状态。

2.呈现(10分钟)教师展示所学的古代诗词,让学生初步感知其中的意境和哲理。

教师可以通过朗读、展示图片或视频等方式,帮助学生更好地理解和感受诗词的意境。

3.操练(10分钟)教师引导学生进行诵读和分析,让学生通过自己的实践,深入理解诗词的意境和哲理。

部编版七年级语文下册第六单元《课外古诗词诵读》知识点梳理泊秦淮烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

注释:笼:笼罩。

寒水:寒冷的河水。

夜:名词作状语,在夜里。

商女:歌女。

江:指秦淮河。

译文:烟雾和月光笼罩着寒冷的水面和水边的沙滩。

在夜里,船在秦淮河上停泊,与岸上的酒店靠得很近。

歌女不知道南朝亡国的怨恨,隔着河还在唱《玉树后庭花》。

赏析:这首诗情景交融,形象而典型地表现了晚唐的时代特征,使人从陈后主的荒淫亡国联想到江河日下的晚唐的命运,委婉含蓄地表达了诗人对历史的思考,对现实的忧思。

本诗首句渲染气氛,迷蒙中透着悲凉;第二句点明环境,在结构上起过渡作用;后两句以议论作结,针砭时弊,抒发心中不满。

另外诗中还巧妙地运用典故,很值得我们学习。

问题:1.诗中的两个“笼”字有何妙处?“笼”是笼罩的意思,两个“笼”字连用,将轻烟、淡月、寒水、细沙四种景物融为一体,贴切地勾画出秦淮河两岸朦胧冷寂的景象。

2.如何理解“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”这两句诗?诗人在船上听到岸上的酒楼中,歌女在演唱“亡国之音”,心中激起了无限的忧愤。

从字面上看是在批评歌女,实际上是在批评纵情声色、醉生梦死的颓靡世风,批评沉溺于歌舞升平而不知国之将亡的统治者。

贾生宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

注释:访:咨询,征求意见。

才调:才华,这里指贾谊的政治才能。

无伦:无人能比。

可怜:可惜。

虚:徒然。

译文:汉文帝在宣室求问被贬谪的贤臣,贾谊的才华更是无人能比。

谈至深夜汉文帝挪动双膝靠近贾谊,可惜他不垂询治国安民的道理和方法,却问无关轻重的鬼神之事。

赏析:诗的前两句由“求”而“访”而“赞”,层层递进,表现了汉文帝对贾生的推服器重。

第三句承、转交错,是全诗枢纽。

承,即所谓“夜半前席”,把汉文帝当时那种虚心垂询、凝神倾听,以至于“不自知膝之前于席”的情状描绘得惟妙惟肖。

而“转”,也就在这戏剧高潮中同时开始。

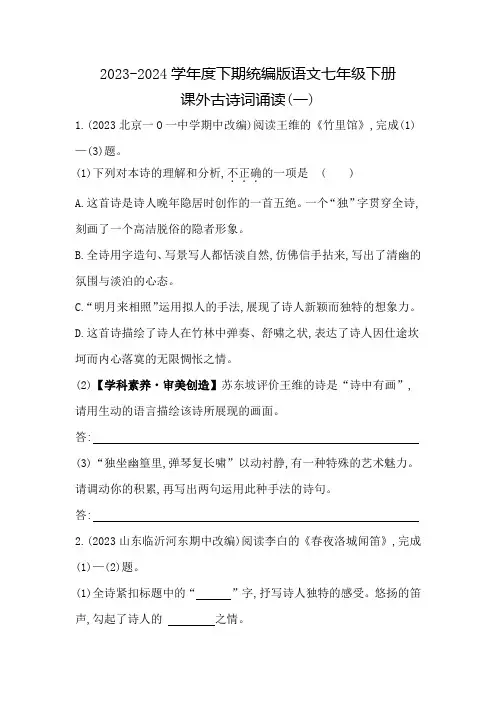

2023-2024学年度下期统编版语文七年级下册课外古诗词诵读(一)1.(2023北京一O一中学期中改编)阅读王维的《竹里馆》,完成(1)—(3)题。

(1)下列对本诗的理解和分析,不正确...的一项是( )A.这首诗是诗人晚年隐居时创作的一首五绝。

一个“独”字贯穿全诗,刻画了一个高洁脱俗的隐者形象。

B.全诗用字造句、写景写人都恬淡自然,仿佛信手拈来,写出了清幽的氛围与淡泊的心态。

C.“明月来相照”运用拟人的手法,展现了诗人新颖而独特的想象力。

D.这首诗描绘了诗人在竹林中弹奏、舒啸之状,表达了诗人因仕途坎坷而内心落寞的无限惆怅之情。

(2)【学科素养·审美创造】苏东坡评价王维的诗是“诗中有画”,请用生动的语言描绘该诗所展现的画面。

答:(3)“独坐幽篁里,弹琴复长啸”以动衬静,有一种特殊的艺术魅力。

请调动你的积累,再写出两句运用此种手法的诗句。

答:2.(2023山东临沂河东期中改编)阅读李白的《春夜洛城闻笛》,完成(1)—(2)题。

(1)全诗紧扣标题中的“”字,抒写诗人独特的感受。

悠扬的笛声,勾起了诗人的之情。

(2)【学科素养·文化自信】请赏析“此夜曲中闻折柳”中“折柳”的意蕴。

答:3.(2023河北石家庄正定期中改编)阅读岑参的《逢入京使》,完成(1)—(2)题。

(1)下列对这首诗的理解和分析,不正确...的一项是( )A.“故园东望路漫漫”描绘出诗人在远赴边塞的途中向东遥望长安故园的情景。

B.第二句运用夸张的修辞手法,写出了诗人对长安亲人的眷念之深。

C.“马上相逢无纸笔”表明诗人马上就要回到故乡,与亲人相逢。

D.此诗语言质朴自然,好似信手拈来,既有生活味,又有人情味。

(2)本诗借诗人与返京使者相逢这一生活片段,表达了怎样的情感? 答:4.(2023湖北恩施中考改编)阅读韩愈的《晚春》,完成(1)—(2)题。

(1)【学科素养·审美创造】诗中“知”“斗”二字用得极妙,请从修辞手法的角度赏析。

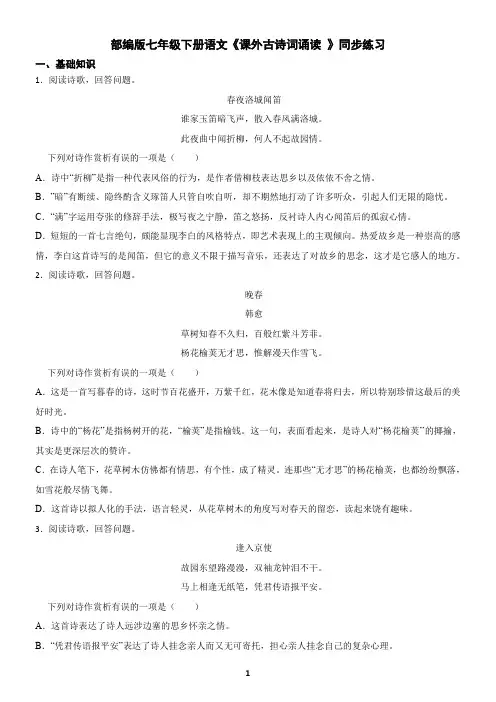

部编版七年级下册语文《课外古诗词诵读》同步练习一、基础知识1.阅读诗歌,回答问题。

春夜洛城闻笛谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

下列对诗作赏析有误的一项是()A.诗中“折柳”是指一种代表风俗的行为,是作者借柳枝表达思乡以及依依不舍之情。

B.”暗”有断续、隐终酌含义琢笛人只管自吹自听,却不期然地打动了许多听众,引起人们无限的隐忧。

C.“满”字运用夸张的修辞手法,极写夜之宁静,笛之悠扬,反衬诗人内心闻笛后的孤寂心情。

D.短短的一首七言绝句,颇能显现李白的风格特点,即艺术表现上的主观倾向。

热爱故乡是一种崇高的感情,李白这首诗写的是闻笛,但它的意义不限于描写音乐,还表达了对故乡的思念,这才是它感人的地方。

2.阅读诗歌,回答问题。

晚春韩愈草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

下列对诗作赏析有误的一项是()A.这是一首写暮春的诗,这时节百花盛开,万紫千红,花木像是知道春将归去,所以特别珍惜这最后的美好时光。

B.诗中的“杨花”是指杨树开的花,“榆荚”是指榆钱。

这一句,表面看起来,是诗人对“杨花榆荚’’的揶揄,其实是更深层次的赞许。

C.在诗人笔下,花草树木仿佛都有情思,有个性,成了精灵。

连那些“无才思”的杨花榆荚,也都纷纷飘落,如雪花般尽情飞舞。

D.这首诗以拟人化的手法,语言轻灵,从花草树木的角度写对春天的留恋,读起来饶有趣味。

3.阅读诗歌,回答问题。

逢入京使故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

下列对诗作赏析有误的一项是()A.这首诗表达了诗人远涉边塞的思乡怀亲之情。

B.“凭君传语报平安”表达了诗人挂念亲人而又无可寄托,担心亲人挂念自己的复杂心理。

C.展开联想与想象,诗歌描绘了离开长安日久,回头一望,只觉长路漫漫,尘烟蔽天。

诗人又思念起家乡和亲人,不禁掩面抽泣,泪水很快就沾湿了双袖的情景。

D.这首诗语言朴素自然,仅仅运用了比喻的修辞手法,就将生活中充满的浓郁边塞生活气息,用朴素的语言真挚的表现出来。

要求:26首古诗词与《中庸》背诵。

课外文言文中不带“*”号的背诵,带“*”号的熟读。

七年级下册经典诗文诵读篇目1.十五夜望月唐王建中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?2.渡汉江唐宋之问岭外音书断,经冬复历春。

近乡情更怯,不敢问来人。

3.春江花月夜唐张若虚春江潮水连海平,海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,何处春江无月明。

江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年望相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

4.望蓟门祖咏燕台一望客心惊,箫鼓喧喧汉将营。

万里寒光生积雪,三边曙色动危旌。

沙场烽火连胡月,海畔云山拥蓟城。

少小虽非投笔吏,论功还欲请长缨。

5.塞下曲(其一)李白五月天山雪,无花只有寒。

笛中闻折柳①,春色未曾看。

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰②。

6.旅夜书怀杜甫细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似,天地一沙鸥。

7.登高杜甫风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

8.月夜忆舍弟杜甫戍鼓断人行,秋边一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不避,况乃未休兵。

9.天末怀李白杜甫凉风起天末,君子意如何。

鸿雁几时到,江湖秋水多。

文章憎命达,魑魅喜人过。

应共冤魂语,投诗赠汨罗。

附:梦李白二首·其二杜甫(附在后面即可)浮云终日行,游子久不至。