第二节经济影响分析方法

- 格式:docx

- 大小:22.20 KB

- 文档页数:8

经济地理学讲义-第2章经济活动区位及影响因素分析第二章经济活动区位及影响因素分析第一节经济活动区位的基本概念一、区位与区位理论(一)区位“区位”源于德文的“standort”,1882年W.高次首次提出的,1886年被译为英文“location"。

区位的主要含义是某事物占有的场所,但也含有“位置、布局、分布、位置关系”等方面的意义。

而区位定义中的某事物限定在人类为生存与发展而进行的诸活动,即人类活动或人类行为。

从这个意义上讲,区位是人类活动(人类行为)所占有的场所.(二)区位理论1、区位理论:是人类选择空间活动区位的理论 (或者:是关于人类活动所占有场所的理论)。

基本涵义:第一层是人类活动的空间选择;第二层是空间内人类活动的有机组合。

2、区位主体:占有某区位(场所)的事物(即人类活动)。

3、区位理论的类型与体系由于研究区位论的着眼点不同,区位论可分为多种类型:(1)广义区位论与狭义区位论从狭义上理解区位论,认为区位论就是个别工厂最佳区位的规模理论,属经济地理学理论。

从广义上理解区位论,认为区位论是关于人类空间活动的区位及土地利用类型的说明理论,属于人文地理学理论。

(2)微观区位论与宏观区位论从微观上看,区位论是研究个别对象或者群组对象某一侧面的最佳区位,例如某一工厂的运输区位,或者劳动区位等。

从宏观上看,区位论是研究多种对象集聚的空间类型,即从一个地区或者一个国家来研究整体的区位或类型.例如德国鲁尔工业区的钢铁工业区位,日本关东地区的石油化学工业区位,我国西安的历史旅游网点区位等等。

(3)静态区位论和动态区位论从静态与动态上看,一般认为20世纪40年代以前为静态区位论,即以个别因素抽象孤立地分析区位,尤其是以距离因素孤立地分析区位。

以杜能的农业区位论和韦伯的工业区位论为代表,这是静态的均衡模式的区位论研究。

20世纪40年代以后为动态的区位论研究,即从发展上进行多因素的综合研究,而且与行为科学和区域科学结合在一起,利用计量方法寻求多因素的最佳区位,以廖什(A. Losch)的“经济区位”、奥托林巴(E。

《地区产业结构变化》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本作业设计旨在帮助学生深入理解地区产业结构变化的概念、特点和影响,掌握产业结构调整的背景与原因,以及分析产业结构变化对地区经济发展的重要性。

通过实际操作,提高学生的地理实践能力,加深对课堂理论知识的理解与运用。

二、作业内容1. 理论知识学习:学生需自学产业结构变化的相关理论,包括产业结构的概念、类型及调整方向等。

要求阅读指定教材,并记录学习中的重点和疑问。

2. 案例研究:选择一个具体的地区(如某个省市或城市),收集该地区近几年的产业结构变化数据。

分析该地区产业结构变化的趋势、特点及影响因素,并形成简要的文字报告。

3. 数据分析:学生需利用所收集的数据,制作柱状图或折线图,直观展示该地区产业结构的变化过程。

要求图表清晰、数据准确,并附以简要的图表说明。

4. 小组讨论:学生需分组进行讨论,分享各自的分析结果和心得,探讨产业结构变化对当地经济、社会和环境的影响。

每组需推选代表,在课堂展示时汇报小组讨论成果。

三、作业要求1. 学生需按照课程要求的时间节点完成作业,确保作业的及时性。

2. 理论知识学习部分需结合教材与网络资源,形成自己的见解与思考。

3. 案例研究部分要求数据来源可靠,分析过程严谨,报告内容详实。

4. 数据分析部分需掌握基本的图表制作技能,确保图表与数据的准确性。

5. 小组讨论部分要求积极参与,尊重他人观点,展示团队合作精神。

四、作业评价1. 教师将根据学生作业的完成情况、理论学习深度、案例分析的准确性和深度等方面进行评价。

2. 教师将根据学生在小组讨论中的表现,评价其团队合作能力和表达能力。

3. 作业成绩将综合考虑以上三方面的表现,并给予相应的分数。

五、作业反馈1. 教师将对学生的作业进行批改,指出存在的问题及改进建议。

2. 课堂展示环节,学生需展示小组讨论成果,教师将对学生的汇报内容、表达能力和团队合作能力进行评价。

3. 作业反馈将作为学生后续学习的参考,帮助学生更好地掌握地区产业结构变化的相关知识。

【实习报告】经济活动分析报告是金融企业根据会计报表(有按月编报的主表:资产负债表、损益表、财务状况变动表。

有按年编报的附表:利润分配表,应收、应付利息情况表,其他应收、应付款项表,递延资产明细表,固定资产明细表。

下面是为大家带来的经济活动分析报告范文3篇,希望能帮助到大家!经济活动分析报告范文一xx县商业系统六月末库存商品结构分析为了适应商品经济迅速发展,最近,我们组织有关公司,对6月末库存商品结构作了一次分析。

6月末,库存总值为xxxx万元,比上年同期增加79%. 上半年购、销、调总值为xxxx万元,比上年同期增加1 64%,因此,总的看,商品库存增大,同购销业务的扩大基本上相适应的。

通过去年以来的三次清仓查库,清出有问题的商品xx万元,已处理了xx万元。

因此,当前库存结构已逐步趋向合理。

但根据工农业生产发展和下丰年旺季市场的雷要,目前库存商品还存在一些问题。

一、某些地产工业品库存过大棉毯6月末库存66570条,二季度末收购,而要在三季度收购的有5000条,三季度收纳的27000条,计划内有对象的调出只有200。

条,预计三季度末库存棉毯将达到10万条左右。

6月末,毛巾库存13 3万条,其中低档毛巾已存两年左右的有4。

万条,如果继续存放下去,将有变质的危险,因此急待处理。

地产粗白布上丰年工业超产,商业超收12万米,因调入方不要而没有调出的又有1 3万来,共增加库存2 5万米。

以上这三个品种共增加库存100万元左右,占县百货公司批发库存的21写。

二、外来产品积压不少据5个公司排队,6月末积压品种达309种,金额2 5万元。

如棉维粘混纺,今年滞销,县百货公司批发库存16800米,长期没动过。

薄绒卫生衫裤2381件,市场不适销,已存放多年,地产篮球707只,质次价高,多年没销路。

夏布库存605匹,也多年了。

高档海带323担,当地没销路。

白胡椒152斤,可销10年多。

中成药库存中,有10余万元属序存过大的。

经济分析方法经济分析方法是指在经济学研究中用于分析和解释经济现象的方法和工具。

在经济学研究中,经济分析方法是非常重要的,它可以帮助我们更好地理解和解释经济现象,为经济决策提供理论支持和实践指导。

下面将介绍几种常用的经济分析方法。

首先,供求分析是经济分析中常用的方法之一。

供求分析是通过研究商品或劳务的供给和需求关系来分析市场价格和数量的变动。

供求分析可以帮助我们理解市场的运行机制,预测价格变动趋势,为企业和政府决策提供参考依据。

其次,成本收益分析也是一种常用的经济分析方法。

成本收益分析是通过比较投入和产出之间的关系来评估经济活动的效益。

在企业经营和投资决策中,成本收益分析可以帮助我们评估投资项目的可行性,选择最具经济效益的方案。

另外,比较静态分析和动态分析是经济学研究中常用的两种分析方法。

比较静态分析是通过比较不同时间点的经济数据来分析经济现象的变化和趋势。

而动态分析则是通过研究经济变量的变化过程来分析经济现象的发展规律和机制。

此外,统计分析也是经济研究中常用的方法之一。

统计分析是通过收集、整理和分析大量的经济数据来揭示经济现象的规律和特征。

统计分析可以帮助我们从宏观和微观两个层面来理解经济运行的规律,为政府制定宏观经济政策和企业制定市场营销策略提供决策依据。

总的来说,经济分析方法是经济学研究中的重要工具,它可以帮助我们更好地理解和解释经济现象,为经济决策提供理论支持和实践指导。

不同的经济分析方法有不同的特点和适用范围,我们需要根据具体的经济问题和研究目的来选择合适的分析方法。

只有掌握和运用好经济分析方法,我们才能更好地理解和应对经济变化,实现经济的可持续发展。

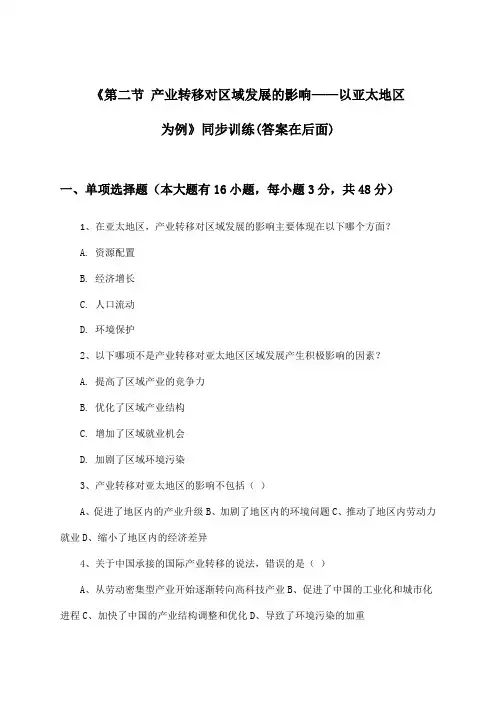

《第二节产业转移对区域发展的影响——以亚太地区为例》同步训练(答案在后面)一、单项选择题(本大题有16小题,每小题3分,共48分)1、在亚太地区,产业转移对区域发展的影响主要体现在以下哪个方面?A. 资源配置B. 经济增长C. 人口流动D. 环境保护2、以下哪项不是产业转移对亚太地区区域发展产生积极影响的因素?A. 提高了区域产业的竞争力B. 优化了区域产业结构C. 增加了区域就业机会D. 加剧了区域环境污染3、产业转移对亚太地区的影响不包括()A、促进了地区内的产业升级B、加剧了地区内的环境问题C、推动了地区内劳动力就业D、缩小了地区内的经济差异4、关于中国承接的国际产业转移的说法,错误的是()A、从劳动密集型产业开始逐渐转向高科技产业B、促进了中国的工业化和城市化进程C、加快了中国的产业结构调整和优化D、导致了环境污染的加重5、以下哪一地区是亚太地区中产业转移的主要目的地之一?A. 北美地区B. 欧洲地区C. 南亚地区D. 东亚地区6、关于产业转移对区域发展的影响,以下哪项是错误的?A. 可以促进转移接收地的经济增长B. 可能导致转移发出地的资源枯竭C. 可以为转移接收地带来新的就业机会D. 会对转移接收地的环境造成压力7、在产业转移过程中,下列哪个因素对区域发展的影响最为显著?A. 交通条件B. 劳动力成本C. 市场需求D. 资源禀赋8、以下哪个选项不属于产业转移对区域发展产生的积极影响?A. 促进区域产业升级B. 提高区域创新能力C. 加剧区域环境污染D. 增加就业机会9、产业转移通常会对迁入地带来哪些积极影响?A、加剧环境污染B、提高当地就业率C、增加交通压力和能耗D、减少地方财政收入 10、关于全球产业转移对亚太地区经济发展的积极影响,下列说法错误的是?A、提高了亚太地区的产业技术水平B、推动了亚太地区的工业化进程C、加强了亚太地区在世界市场中的竞争地位D、加剧了不同区域间的经济发展不平衡11、题干: Suppose a manufacturing company decides to relocate its production facility from Japan to China. Which of the following factors is the most likely direct economic impact on the area where the new facility is set up?A. Decreased job opportunitiesB. Increased demand for local raw materialsC. Higher land value due to the new industrial activityD. Decreased reliance on public transportation services12、题干: The migration of businesses from one region to another is commonly referred to as “industry transfer.” Which of the following is a potential beneficial social impact of industrial transfer in a receiving region?A. Increased competition within the local education systemB. Higher income disparities due to the concentration of wealthC. Improved social welfare through infrastructure developmentD. Reduction in cultural diversity as traditional businesses are replaced13、题干:下列关于亚太地区产业转移的影响,说法错误的是:A. 促进了东道国经济增长和就业B. 加剧了东道国环境污染问题C. 推动了区域经济一体化进程D. 导致了发达国家产业结构的单一化14、题干:以下关于亚太地区产业转移的原因,分析不正确的是:A. 发达国家为降低生产成本B. 东道国拥有丰富的自然资源C. 发达国家为提高产业竞争力D. 东道国政策支持力度大15、亚太地区产业转移的主要方向之一是从发达国家向发展中国家转移,这一过程将显著改变世界产业格局。

第二节有关因素的变动对盈亏临界点及实现目标利润影响的分析从盈亏临界点的计算模型中可以看到,产品销售价格、固定成本、变动成本以及品种结构等因素的变动都将对盈亏临界点产生影响。

一、销售价格变动对盈亏临界点的影响单位产品销售价格(下简称单价)的变动是影响盈亏临界点的一个重要因素。

在盈亏临界图上,基于一定的成本水平,单价越高,表现为“销售总收入线”的斜率越大,盈亏临界点就越低,同样销量所实现的利润就越多。

[例]设某产品单位售价为9元,单位变动成本为6元,全期固定成本为60 000元。

据此,按实物单位计算的盈亏临界点销售量是:60 000÷(9-6)=20 000(件)设例中产品的单价由原来的9元提高到10元,则按实物单位计量的盈亏临界点的销售量20 000件(图3-5中的Q0)变成15 000件(图3-5中的Q1),即:盈亏临界点的销量(实物单位)=60 000÷(10-6)=15 000(件)。

二、变动成本的变动对盈亏临界点的影响变动成本在盈亏临界图上表现为销售总成本线的斜率,变动成本越大,销售总成本线的斜率就越大,固定成本和单价不变的情况下,盈亏临界点就越高,同样销量所实现的利润就越少。

[例]设某产品单位售价为9元,单位变动成本为6元,全期固定成本为60 000元。

据此,按实物单位计算的盈亏临界点销售量是:60 000÷(9-6)=20 000(件)如其他因素不变,但单位变动成本由原来的6元提高到6.5元,则按实物单位计量的盈亏临界点的销售量由原来的20 000件(图3-6中的Q0)变为24 000件(图3-6中的Q1),即:盈亏临界点的销售量(实物单位)=60 000÷(9-6.5)=24 000(件)由于新的变动成本线的斜率大于原来的变动成本线的斜率,使盈亏临界点有所提高,盈利相应减少。

三、固定成本变动的影响固定成本的变动在盈亏临界图上表现为销售总成本线的整体平移。

第二节经济影响分析方法

一、分析原则及方法

(一)分析原则:1.系统性原则2.综合性原则【09单】3.定量分析与定性分析相结合的原则

(二)分析方法:1.客观评价法2.主观评价法

二、定量指标分析方法:总量指标、结构指标、社会与环境指标和国力适应性指标。

(一)总量指标:反映项目对国民经济总量的贡献,包括增加值、净产值、社会纯收入、财政收入等经济指标。

总量指标可使用当年值、净现值总额和折现年值等。

1.增加值:指项目投产后对国民经济的净贡献,即每年形成的国内生产总值。

计算:增加值=项目范围内全部劳动者报酬+固定资产折旧+生产税净额+营业盈余

(1)劳动者报酬:工资(薪金)、福利费、社会保险费、公益金及其他个人报酬部分;(2)生产税净额:各项税金-财政生产补贴;(3)固定资产折旧:按照有关折旧政策计提;(4)营业盈余:经营净利润加生产补贴。

2.净产值:净产值为增加值减去固定资产折旧后的余额,用于反映新创造的价值。

净产值 = 增加值-固定资产折旧 = 项目范围内全部劳动者报酬 + 生产税净额 + 营业盈余

3.社会纯收入:是净产值扣除劳动者报酬(工资及附加费等)后的余额。

社会纯收入 = 净产值 - 劳动者报酬 = 生产税净额 + 营业盈余

在项目经济影响分析中,可以计算项目各年带来的增加值、净产值和社会纯收入,也可以将各年的数值折现成净现值总额,并根据净现值总额折算成年值。

4.财政收入

财政收入=生产税+所得税+国有资产收益

(二)结构指标:包括影响力系数及项目对三次产业的贡献率等指标。

1.影响力系数:也称带动度系数,指重大项目所在的产业,当它增加产出满足社会需求时,每增加一个单位最终需求对国民经济各部门产出增加的影响。

判别:影响力系数大于1,表示该产业部门增加产出对其他产业部门产出的影响程度超过社会平均水平;

2.三次产业贡献率

三次产业贡献率也称三次产业结构,反映项目增加的三次产业增加值在全部增加值(国内生产总值)中所占份额的大小及其分配比率,可以按各产业增加值计算。

(三)国力适应性指标:反映国家的人力、物力和财力承担重大项目投资建设的能力,一般用项目占用资源占全部资源的百分比或财

政资金投入占财政收入或支出的百分比表示。

1.国力适应性分析的必要性

2.国力适应性分析指标(1)人力(2)财力(3)物力

(四)就业和收入分配指标

1.就业效果指标

(1)总就业效果指标。

一般采用项目单位投资带来的新增就业人数表示,即:

总就业效果包括项目投资所产生的直接就业效果和间接就业效果。

(2)直接就业效果指标:用于评价项目投资所带来的直接就业

机会。

公式为:(3)间接就业效果指标:用于评价项目投资所带来的间接就业机会。

公式为:

2.收入分配效果指标:项目在生产经营过程中所产生的净产值在职工、企业、地方和国家等不同方面的分配比例情况,即:

3.地区分配效果指标

对于跨地区投资建设的拟建项目,要进行不同地区之间分配效果的分析,用以评价项目投资建设对协调区域经济发展等方面的贡献,重点分析贫困地区所获得的项目净产值情况。

三、重大项目的经济安全影响分析

(一)国家经济安全影响分析概述

1.国家经济安全的内涵:国家的经济在不受伤害条件下正常运行、确保本国最根本的经济利益不受伤害的态势。

国家经济安全子系统包括:国家产业安全、金融市场安全、国际收支安全、市场体系安全、国家外债安全、财政资金安全等。

其中国家产业安全与投资项目最密切相关。

2.国家经济安全影响评价的内容:

国家经济安全影响评价的内容:(1)对经济发展水平和国际竞争力的分析评价;(2)对资源潜力及其发展能力的分析评价;(3)对资源、人力资本利用效率的分析评价;(4)对经济发展空间完整性

的分析评价;(5)对社会稳定和防止、解决社会冲突能力的分析评价。

(二)国家经济安全影响评价方法

应从产业技术安全、资源供应安全、资本控制安全、产业成长安全、市场环境安全、产业竞争力安全【09多】等方面进行分析评价。

四、经济影响分析模型简介

(一)定量分析模型:1.宏观经济计量模型;2.宏观经济递推优化模型;宏观经济递推优化模型是统筹考虑国家中长期战略目标和近期发展目标的协调配合,在国力约束和供需平衡条件下,以年度国民收入最大化作为目标函数的模型。

3.投入产出模型;应用投入产出模型可以分析重大项目对国民经济各部门增长和结构的影响。

4.系统动力学模型;5.动态系统计量模型。

(二)多目标综合评价分析模型:

对重大项目进行多目标分析评价,评价项目满足环境质量、经济发展、可持续性、社会公平等目标的程度。

多目标分析方法通常采用德尔菲法、矩阵分析法、层次分析法、模糊综合评价法、数据包络分析法等分析评价方法。