地铁换乘站设计简本(8)

- 格式:ppt

- 大小:14.03 MB

- 文档页数:12

L型换乘站设计目录1、概述 (3)1.1 换乘站定义 (3)1.2 换乘站的特点 (3)1.3 换乘站的现状 (3)1.4地铁车站换乘形式的分类 (3)1.5换乘站的社会意义 (4)1.6“L”型换乘站概况 (6)1.7设计依据及采用规范 (6)2换乘站布局方案的设计 (7)2.1换乘站布局设计的影响因素 (7)2.2换乘站布局设计原则 (8)2.3 关于换乘站设计分析 (10)2.4“L”型布置 (11)3“L”型换乘站具体设计 (12)3.1客流预测 (12)3.2楼梯与自动扶梯宽度、站台计算 (13)3.3出入口通道宽度与无障碍电梯计算 (16)3.4 售检票设施数量计算 (17)3.5车站结构尺寸及车站用房布置面积 (18)3.6车站结构材料 (21)3.7荷载及组合 (21)3.8车站防灾设计 (28)3.9车站建筑设计 (29)4换乘站能力评价 (30)4.1换乘站站台容纳能力 (30)4.2换乘站换乘楼梯服务客流量 (30)4.3换乘站换乘自动扶梯通行能力 (31)4.4换乘站换乘通道服务客流量 (31)5“L”型换乘站的优劣 (31)5.1“L”型换乘站与其他换乘站施工对比 (31)5.2“L”型换乘站与其他换乘站功能特点对比 (32)5.3“L”型换乘站与其他换乘站最大客流对比 (33)5.4“L”型换乘站通道宽度 (33)6总结 (34)7设计图纸 (35)1、概述1.1 换乘站定义地铁承担了世界上大城市、特大城市的大规模乘客运输,缓解了交通压力,越来越受到人们的欢迎。

但是,一条线路对减轻城市公共交通能力效果并不显著,由多条线路组成的地铁网络才能效果明显。

地铁换乘站位于不同地铁线路的交叉点,功能是:满足乘客上、下列车;两条线间换乘;短时间的休息、购物、逗留,它具有明显的公共交通建筑的特点。

1.2 换乘站的特点换乘节点是指两座地铁车站之间的换乘区域,是换乘车站的关键部位川。

换乘节点处主体结构的梁、板、柱等构件,在施工过程中随不同施工工况的转换,其内力也不断地变化。

地铁换乘站的设计摘要:主要介绍了某地铁换乘车站换乘节点的计算分析及设计,探讨了设计中需要注意的一些问题和设计密切结合施工的意义。

关键词:地铁;换乘车站Abstract: The design of the subway exchange-station is introduced. The problem we should focus on and the significance of combining design with construction closely are discussed.Keywords:subway;exchange-station近年来,我国地铁运输系统迅猛发展,城市地铁线网也越来越密集,地铁换乘车站数量增长明显,本文以某换乘车站的设计出发探讨一下换乘车站的设计方法。

1 工程概况某地铁车站位于两条规划建设线路的交汇点,顶板覆土3m,一期主体为双层明挖岛式车站,双排柱柱距纵向8m,沿纵向设梁,换乘节点区域为地下三层。

本站远期线路为三层明挖岛式车站,换乘方式为T型岛岛换乘,换乘节点位于一期车站站台中部,与车站同时建设,预留远期线路建设条件。

2 计算模拟车站标准段的计算在实际设计中多简化为单位纵向延米长度的平面框架进行计算,对框架中柱进行轴向刚度等效为延米截面,主体结构和围护结构视为复合墙结构(围护桩按抗弯刚度等效为墙),使用阶段主体结构和围护结构一起承载,两者之间考虑只有压力传递,土压力由两者共同承受,水压力全部由侧墙承受。

土层对结构的作用采用分布水土压力及一系列只受压的弹簧进行模拟,将结构视为底板置于弹性地基上的平面框架结构进行分析。

对于车站标准段,在车站纵梁刚度相对较大的情况下,上述简化后的平面受力计算基本能满足设计要求,但是换乘节点区域空间受力特征明显,类似平面计算存在较大误差,所以建立三维计算模型,以分析换乘节点区域各构件的受力情况。

本文采用Midas程序Gen模块建立模型。

图1 府**站总平面图规划设计乘通道在站厅内完成换乘,客流交叉较多。

纬二十路上存在12.5m×3.8m规划管廊,覆土3.5m,十二号线的客流通过该组楼扶梯进出站,在公共区另设有一台垂直电梯兼作残疾人电梯到十二号线站台。

图2 站厅层平面图图3 站台层平面图修储藏室等主要设备用房。

站台层东端设有:照明配电室、风室、吊装平台等少量的设备用房。

十二号线:车站主要设备用房布置在十二号线的设备层,站台层只布置一些必要的设备用房即可。

3.换乘节点本次初步设计十五号线、十二号分开设计,分期施工,十五号线施作时将十五号、十二号线换乘节点施做完毕,十五号线为十二号线预留了T字岛岛换乘的条件。

4.出入口通道十五号线车站共设置5个出入口通道,沿经三十四路及纬二十路设置,全部位于规划道路红线外,现状为某公司用地。

5.风亭、冷却塔十五号线车站共设置2组8个风亭、一组冷却塔,全部位于规划道路红线外,现状为某公司用地。

6.车站无障碍设计根据规范要求,地铁车站应考虑设置为残疾人提供服7.物业开发物业开发区域划分为3个防火分区,每个防火分区预留一组新排风及环控机房、照明配电室及物业设备用房设置空间;预留一组物业用卫生间接口条件。

(1)出入口通道车站主体侧墙预留暗梁暗柱,为物业开发预留接口条件。

物业区域预留2部扶梯出口接口条件,分别位于物业防火分区一及物业防火分区三,此外物业防火分区一设置1个楼梯口接口条件,物业防火分区设置2个楼梯口接口条件,物业防火分区二设置2个楼梯口接口条件。

(2)风亭每个物业防火分区预留一组新排风设置接口条件。

(3)无障碍设计物业防火分区二设置一部无障碍电梯接口条件。

本站两条线路的车站为非同期开通车站,车站主体建筑设计中,建筑站厅层及站台层公共区设计需考虑近期(仅本站开通)、远期(两线均开通)设计及使用,本站站前设置双列位停车线及联络线站厅层有较大的剩余,设计中考虑物业开发;车站换乘节点设计中,本站为先施工车站,图4 节点流线图。

轨道交通多线换乘设计摘要:文章以上海某综合交通枢纽地铁站为研究对象,对城市轨道交通的换乘原则、换乘方式及近远期结合建设顺序注意事项进行了阐述。

关键词:换乘原则;换乘方式;工程实例;近远期结合地铁站位于某机场西侧,某综合交通枢纽交通中心工程高铁主站房的正下方,在既有沪杭铁路与外环线之间。

根据《上海市城市轨道交通网络优化调整方案》及该枢纽的总体规划方案构想并结合高速铁路客站的站位,该地铁站引入五条轨道交通线路,形成“3+2”线站布局,属该综合交通枢纽交通中心工程的一部分。

1换乘原则(1)合理组织客流,避免交叉干扰,尽量实现付费区内换乘,换乘设施的通过能力需满足远期换乘客流的需要,保证乘客进站方便、出站迅速。

(2)充分利用地下、地上空间,并与周边地下过街道结合,以便能综合疏解地铁客流和过街客流。

(3)该地铁工程贯穿高铁站房和西交通中心,并与地面公交、10 m平台以及高速铁路共同构成多层面的换乘广场。

2换乘方式2.1车站共分为三层(1)地下一层为换乘大通道层也是地铁的站厅层,串连起公路交通中心、高速铁路、磁悬浮乃至整个枢纽,各种交通工具之间的相互转换主要通过地下一层得以实现;地铁非付费区结合大通道一起设置,进、出站闸机结合进出站楼扶梯设置,在靠近进出站闸机附近布置有足够数量的全自动售票机,以满足不同方向的旅客进站需要。

(2)a线、b线、c线沿枢纽轴线呈东西向布置在地下二层,为三岛式站台。

各线之间通过分别设置在地下一层两个付费区内的9组和2组楼扶梯在地下一层付费区内进行换乘。

(3)d线、e线则垂直于a线、b线、c线,位于地下三层,呈南北向布置,位于高铁西站厅的正下方,为一岛两侧站台。

地下一层大通道内设置有6组直通地下二层d、e线站厅的楼扶梯,供d、e线的旅客使用,且有6组楼扶梯与地下二层各岛式站台相通,供旅客换乘使用。

(4)在地下一层付费区一内还布置有3部从地下一层通往地下二、三层的垂直电梯供残疾人使用,同时兼作车站内部货运使用。

城市轨道交通换乘站设计与优化研究随着城市发展的迅速和人口的增长,城市交通拥堵问题愈发严重。

为了提高交通运输效率和乘客出行体验,城市轨道交通的建设与发展变得尤为重要。

而在轨道交通网络中,换乘站扮演着至关重要的角色。

本文将对城市轨道交通换乘站的设计与优化进行研究,以提供更便捷、高效的出行体验。

一、换乘站设计的原则换乘站是轨道交通网络中不同线路交汇和转换的重要节点,其设计需考虑以下原则:1. 便捷性:换乘站的布局应合理,使乘客在不同线路之间的换乘过程快捷、方便。

站台之间的距离和换乘通道的长度应尽量缩短,减少换乘所需的时间和劳累感。

2. 易识别性:换乘站内应标明清晰的指示牌和标志,使乘客可以迅速找到所需的换乘通道和目标线路。

合理的导向系统和明确的换乘指示,对于乘客的换乘体验非常重要。

3. 安全性:换乘站的设计应考虑到乘客的安全。

站内应设置足够的出口、紧急通道和安全设施,并进行良好的照明和防滑处理。

4. 人性化:换乘站的设计应注重人性化,为乘客提供舒适的休息环境。

站内应配置舒适的座椅、休息区和设备,同时提供便利的无障碍设施。

5. 多样性:换乘站应根据不同的乘客需求设置不同的设施和服务,如儿童乘车服务、残疾人辅助设施、购物和餐饮等,以满足不同人群的需求。

二、换乘站优化的方法在换乘站的设计中,如何优化站点布局和运营服务,提高乘客的换乘体验以及交通运输效率是一个重要的研究方向。

1. 换乘站布局优化:在换乘站的布局中,应根据实际需求和空间限制,合理安排不同线路的站台和换乘通道。

通过运用交通仿真模型和优化算法,可以评估不同布局方案的效果,并找出最优方案。

优化的目标可以是最小化乘客的换乘时间,最大化站台和通道的利用率,或者是减少换乘站的空间占用。

2. 运营服务优化:换乘站的运营服务是提高乘客体验和交通效率的关键。

通过引入智能调度系统、自动售票机、信息发布系统和视频监控等技术手段,可以提高乘客的服务便利性和信息获取能力。

天津地铁xxx站换乘节点设计技术总结关键词地铁换乘节点换乘形式思考1.工程背景天津地铁xx号线是城市西北-东南方向的骨干线,线路自北辰区双街,沿京津公路西侧向南敷设,经北仓、天穆、行至中环后穿越勤俭桥,经西沽公园进入西站副中心绿廊范围内,之后在天津西站南广场设西站站,与地铁1号线、6号线换乘,在东南角站与地铁2号线换乘,在和平路站与地铁3号线换乘,穿越海河,在十一经路站于与9号线换乘,在成林道站与5号线换乘,进入津滨大道向东敷设,在xxx站与10号线换乘,出外环路后抵达终点站新兴村站。

其中地铁4号线南段工程,从东南角途经和平路、曲阜路、成林道、津滨大道到民航大学,全长18km,14座车站。

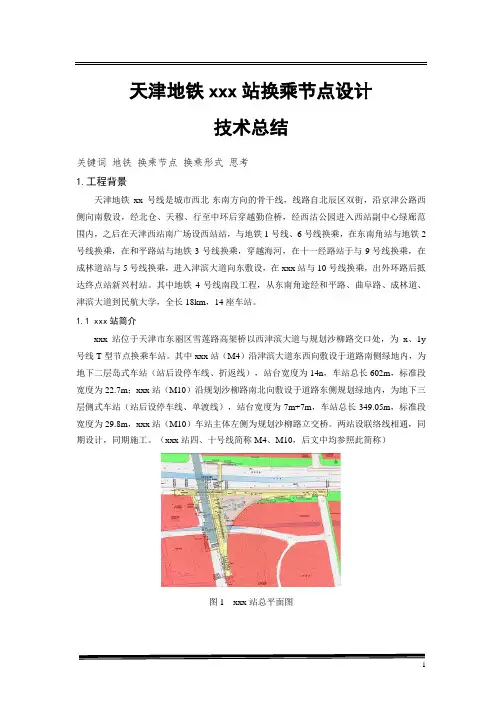

1.1 xxx站简介xxx站位于天津市东丽区雪莲路高架桥以西津滨大道与规划沙柳路交口处,为x、1y 号线T型节点换乘车站。

其中xxx站(M4)沿津滨大道东西向敷设于道路南侧绿地内,为地下二层岛式车站(站后设停车线、折返线),站台宽度为14n,车站总长602m,标准段宽度为22.7m;xxx站(M10)沿规划沙柳路南北向敷设于道路东侧规划绿地内,为地下三层侧式车站(站后设停车线、单渡线),站台宽度为7m+7m,车站总长349.05m,标准段宽度为29.8m,xxx站(M10)车站主体左侧为规划沙柳路立交桥。

两站设联络线相通,同期设计,同期施工。

(xxx站四、十号线简称M4、M10,后文中均参照此简称)图1 xxx站总平面图2.换乘节点布置形式2.1换乘客流分析表2.1 2044年远期早高峰小时预测换乘客流表(单位:人/小时)站名时段换入客量换出客量xxx站(M10)上行客流早高峰1518 3390xxx站(M10)下行客流早高峰4586 2927xxx站(M4)上行客流早高峰2787 2753xxx站(M4)下行客流早高峰3602 3351表2.2 2044年远期全日预测换乘客流表(单位:人/小时)站名时段换入客量换出客量xxx站(M10)上行客流全日15629 27169xxx站(M10)下行客流全日27768 15464xxx站(M4)上行客流全日21354 21542xxx站(M4)下行客流全日21310 21855经客流预测表分析,xxx站(M4)换乘客流中下行客流较多,按照4号线行车组织规定,线路右线为车辆下行方向,所以xxx站(M4)岛式站台右线方向一侧换乘客流较为集中。

地铁换乘车站结构设计摘要:本文以西安地铁某换乘车站工程为例,详细介绍分析地铁车站基坑围护结构与主体结构的主要设计过程,对计算内力、结果进行分析,得出结论对今后的同类型设计中遇到的问题有较好的帮助,有一定参考价值。

关键词:基坑围护结构设计计算分析中图分类号:TU318 文献标识码:A文章编号:2095-2104(2012)一、工程概况本工程为四、五号线的换乘站,四号线为两层岛式站,沿雁塔北路跨友谊路南北向布置,五号线为三层岛式站,在雁塔路西侧沿友谊路东西向布置在道路下方。

四、五号线呈T字换乘,均采用明挖法施工。

四号线车站总长247.0m,车站右线南北两端均为盾构区间,左线北端为盾构区间,均设置盾构始发井,左线南端接矿山法区间。

基坑平面尺寸为247.0m x 22.7m,深度约17.1m,局部深度18.35m。

中心里程处覆土厚度约为3m。

在车站南端设置有联络线与五号线连接,并在车站内设置了单渡线。

五号线车站总长138.7m,车站左、右线的东西两端均为矿山法区间,施工车站时为两端矿山法区间预留暗挖接口。

基坑平面尺寸为138.7m x 23.1m,基坑深度约23.85m,局部深度26.2m。

二、围护结构设计1.围护结构内力计算根据详堪报告,车站设计抗浮水位为408.00m,设计抗渗水位为406.00m。

地质参数见表1:表一:土层参数表围护结构采用理正深基坑软件计算分析,地面超载取20kN/m2。

粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。

四号线车站基坑标准段深度约16.7m。

采用D1000@1400灌注桩,设三道钢管内支撑,桩间采用挂钢筋网喷射混凝土挡土,支护桩嵌固深度为6m。

计算结果内力图见图一:图一五号线基坑围护结构内力图五号线基坑标准段深度约24.5m,采用D1200@1600灌注桩,设四道钢管内支撑。

桩间采用挂钢筋网喷射混凝土挡土,支护桩嵌固深度为9m,计算结果内力图见图二:图二五号线基坑围护结构内力图2.结构计算与分析四号线基坑围护桩水平位移为15.2mm,周边土体最大沉降量为16mm;五号线基坑围护桩水平位移为19.8mm,周边土体最大沉降量为20mm。

浅谈轨道交通地铁换乘车站方案设计摘要:城市轨道交通运量大、快速、安全、准时、环保,已成为城市综合交通的骨干交通,同时它在引导城市空间布局、节约土地资源、维持城市中心区活力、促进土地开发等方面都起到了重要作用。

轨道交通建设有序的发展,离不开其线网规划的合理性、稳定性和可实施性,而线网规划的关键则是节点的控制与布局。

轨道交通换乘节点的核心功能就是“换乘”,根据来自不同方向、不同线路、不同交通方式的换乘客流的性质,轨道交通的换乘可分为外部换乘和内部换乘两类。

外部换乘为轨道交通与火车站,长途汽车站、公交站点、机场等接驳换乘,形成综合的换乘枢纽,主要探讨轨道交通的内部换乘形式,即地铁内部不同线路之间的换乘设计。

关键词:换乘车站,换乘形式,客流组织,分期实施1概述随着我国城市化和机动化进程的加快,交通拥堵问题已成为当前我国各大城市发展的“瓶颈”。

如不能有效的解决城市的交通问题,将严重影响大城市的可持续发展。

城市轨道交通运量大、快速、安全、准时、环保,已成为城市综合交通的骨干交通。

城市轨道交通系统是城市大型基础设施,是一项复杂庞大的系统工程,其线网规划是设计的重要依据,换乘站是线网架构中各条线路的交织点,是为乘客提供转线换乘的车站,乘客通过换乘站及其专用通道设施,实现两座车站直接的人流沟通,达到换乘的目的。

换乘站的客流量一般都比较大,设计的不好将会给乘客带来很大的不便,使服务水平大大的降低,因此,对换乘车站建筑方案的研究具有一定的工程意义。

本论文结合武汉轨道交通4号线二期一座地下换乘站的建筑设计,从地下换乘车站换乘形式的比选、客流组织的便捷与流畅性、地铁车站内部布置的合理性等方面进行分析,探讨地铁设计过程中相关问题的处理思路和方法。

2 轨道交通车站换乘方式全面合理的规划和设计换乘站,不仅要求车站能满足换乘客流量的需要,而且要换乘更加快捷、方便,减少人流交叉,尽量缩短乘客的走行距离,体现“以人为本”的设计理念。

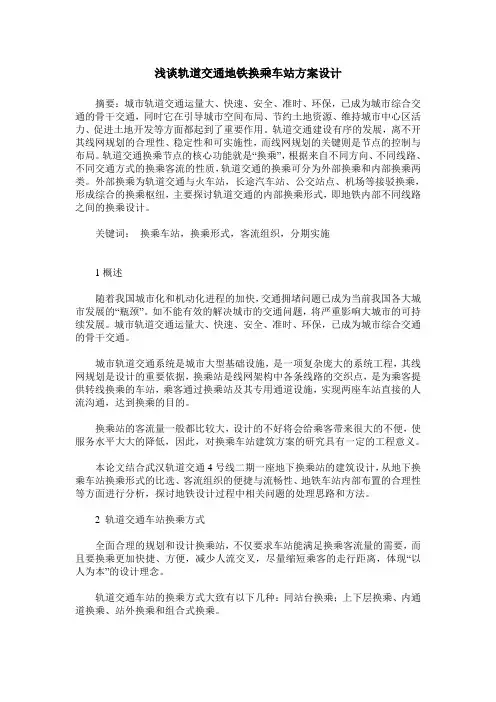

基础资料:(1)已知西安市城市轨道交通线网中规划的大雁塔北站地铁一号线和三号线在2040年预测客流乘降量如表1所示,高峰期换乘量和全日换乘量分别如图2、图3所示,计量单位为人次。

表1 西安地铁大雁塔站2040年客流乘降量预测结果东→西方向西→东方向三号线上车人数下车人数上车人数下车人数全日客流量61727 58408 68805 64679高峰小时客流量6369 8761 10320 6274南→北方向北→南方向四号线上车人数下车人数上车人数下车人数全日客流量59437 74081 65433 70195高峰小时客流量6733 10813 8396 7774图2 大雁塔北站2040年高峰期换乘客流量图3 大雁塔北站2040年全日换乘客流量(2)列车运行间隔2分钟,A型车,近期6节编组,远期8节编组,每节列车的载客量1440人。

(3)出入口客流分布表2 远期高峰各站点的分向客流(人次/小时)出入口站点1号2号3号4号5号6号大雁塔北2327 1888 2771 3037 3136 2938注:设计中需要注意部分站点的各出入口客流最高峰不一定出现在全线早晚高峰,如大雁塔北节假日喷泉表演结束时,1、2号出入口客流量将明显比3、4号出入口大很多。

具体各站点的出入口标示如下各图所示图4 大雁塔北车站总一,车站设计依据(1)《地铁设计规范 GB50157-2003》(2)《城市轨道交通规划与设计》(3)《城市轨道交通线路与场站设计》(4)《车站站台乘降区宽度的简易计算研究》(5)《城市轨道交通换乘站内部换乘客流量算法研究》(6)《地铁车辆段试车线长度精确计算研究》二、车站平面设计1、车站形式布置雁塔换乘站地铁三号线和四号线换成车站,三号线车站位于小寨东路与西影路相接处,四号线车站位于雁塔北路,雁塔北路与小寨东路,西影路呈T字路口,小寨东路是大雁塔文化休闲景区,考虑到地形的限制及建设的经济性,在不影响大雁塔文化景区的情况下,本换乘站设定为T字形换乘,通道布置如任务书图4。

地铁换乘站课程设计一、教学目标本课程旨在让学生掌握地铁换乘站的基本知识,包括换乘站的布局、功能、操作流程等;培养学生运用地理信息系统(GIS)进行地铁线路规划和换乘指引的能力;提高学生分析问题和解决问题的能力,使其能够运用所学知识解决实际生活中的地铁换乘问题。

1.了解地铁换乘站的基本概念和功能。

2.掌握地铁换乘站的布局和操作流程。

3.学习地铁线路规划和换乘指引的方法。

4.能够使用GIS软件进行地铁线路规划和换乘指引。

5.能够分析并解决实际生活中的地铁换乘问题。

情感态度价值观目标:1.培养学生对公共交通的热爱和关注,提高环保意识。

2.培养学生团队协作和沟通交流的能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.地铁换乘站的基本概念和功能:介绍地铁换乘站的定义、作用以及各类换乘站的特点。

2.地铁换乘站的布局和操作流程:学习地铁换乘站的平面布局、换乘设施及操作流程。

3.地铁线路规划和换乘指引:利用GIS软件,学习地铁线路的规划方法和换乘指引技巧。

4.实际案例分析:分析国内外典型的地铁换乘站案例,探讨其成功经验和不足之处。

5.问题与讨论:针对实际生活中的地铁换乘问题,进行团队讨论和解决方案设计。

三、教学方法本课程采用多种教学方法,以激发学生的学习兴趣和主动性:1.讲授法:讲解地铁换乘站的基本概念、功能和布局等内容。

2.案例分析法:分析国内外典型的地铁换乘站案例,引导学生思考和探讨。

3.实验法:利用GIS软件,让学生动手进行地铁线路规划和换乘指引的实践操作。

4.讨论法:学生针对实际问题进行团队讨论,培养学生的沟通能力和解决问题的能力。

四、教学资源为实现课程目标,我们将运用以下教学资源:1.教材:选用国内权威出版的地铁换乘站相关教材,为学生提供系统的理论知识。

2.参考书:提供相关的学术文章和案例研究,丰富学生的知识储备。

3.多媒体资料:制作精美的PPT、动画和视频,直观展示地铁换乘站的布局和操作流程。