定风波,公开课一等奖

- 格式:ppt

- 大小:1011.00 KB

- 文档页数:10

《定风波》录播课公开课课件一、引言《定风波》是我国唐代著名诗人苏轼的代表作之一,以其豪放激昂的词风、深刻的思想内涵和独特的艺术魅力,在我国古典诗词中占有重要地位。

为了更好地传承和弘扬中华优秀传统文化,提高广大诗词爱好者的鉴赏能力和创作水平,特开设《定风波》录播课公开课。

本课件旨在通过对《定风波》的深入剖析,使学员全面了解这首词的背景、意境、艺术手法和思想内涵,从而提高诗词鉴赏能力和创作水平。

二、《定风波》背景介绍1.作者背景:苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋时期文学家、书画家、政治家、思想家。

其文学成就卓越,诗词、散文、书画均有很高的造诣,是文学史上公认的“全才”。

2.创作背景:《定风波》作于宋神宗元丰五年(1082年),苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。

这首词是苏轼在黄州时期创作的,反映了他身处逆境,仍坚定信念,积极向上的精神风貌。

三、《定风波》全文及鉴赏1.全文:莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

2.鉴赏:(1)意境:上片描绘了词人在风雨中从容前行,抒发了作者旷达、洒脱的人生态度;下片以春风、山头斜照等景象,表达了作者超然物外、随遇而安的情怀。

(2)艺术手法:本词运用了丰富的修辞手法,如拟人、对比、夸张等,使词句更具表现力。

同时,通过对自然景象的描绘,抒发了作者内心的情感。

(3)思想内涵:本词反映了苏轼身处逆境,仍坚定信念,积极向上的精神风貌。

词中“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”一句,展现了作者在风雨中从容前行的形象,寓意着面对困难和挫折,要有坚定的信念和乐观的态度。

四、《定风波》艺术价值及影响1.艺术价值:《定风波》以其豪放激昂的词风、深刻的思想内涵和独特的艺术魅力,成为我国古典诗词中的佳作。

这首词在表现手法、情感抒发和思想内涵等方面,都具有很高的艺术价值。

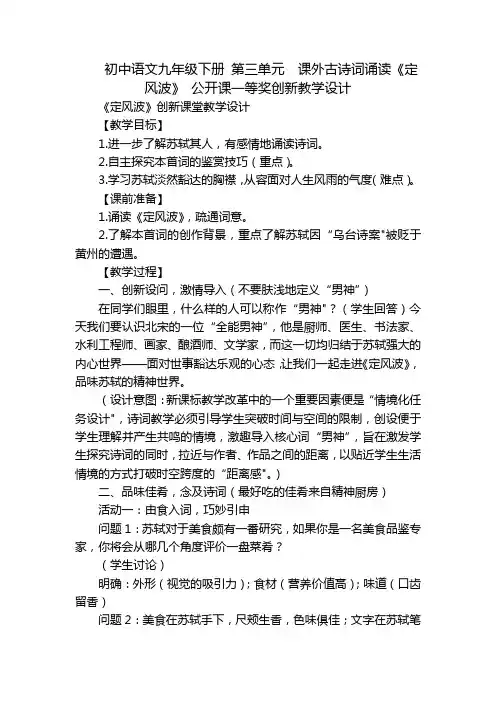

初中语文九年级下册第三单元课外古诗词诵读《定风波》公开课一等奖创新教学设计《定风波》创新课堂教学设计【教学目标】1.进一步了解苏轼其人,有感情地诵读诗词。

2.自主探究本首词的鉴赏技巧(重点)。

3.学习苏轼淡然豁达的胸襟,从容面对人生风雨的气度(难点)。

【课前准备】1.诵读《定风波》,疏通词意。

2.了解本首词的创作背景,重点了解苏轼因“乌台诗案"被贬于黄州的遭遇。

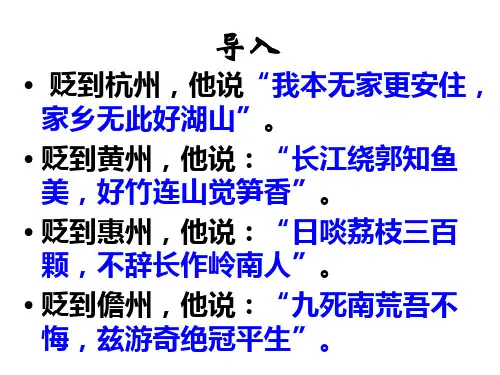

【教学过程】一、创新设问,激情导入(不要肤浅地定义“男神”)在同学们眼里,什么样的人可以称作“男神"?(学生回答)今天我们要认识北宋的一位“全能男神”,他是厨师、医生、书法家、水利工程师、画家、酿酒师、文学家,而这一切均归结于苏轼强大的内心世界——面对世事豁达乐观的心态,让我们一起走进《定风波》,品味苏轼的精神世界。

(设计意图:新课标教学改革中的一个重要因素便是“情境化任务设计",诗词教学必须引导学生突破时间与空间的限制,创设便于学生理解并产生共鸣的情境,激趣导入核心词“男神”,旨在激发学生探究诗词的同时,拉近与作者、作品之间的距离,以贴近学生生活情境的方式打破时空跨度的“距离感"。

)二、品味佳肴,念及诗词(最好吃的佳肴来自精神厨房)活动一:由食入词,巧妙引申问题1:苏轼对于美食颇有一番研究,如果你是一名美食品鉴专家,你将会从哪几个角度评价一盘菜肴?(学生讨论)明确:外形(视觉的吸引力);食材(营养价值高);味道(口齿留香)问题2:美食在苏轼手下,尺颊生香,色味俱佳;文字在苏轼笔下字字珠玉,文采斐然,“食中有文,文中有食”,品词亦如品美食,那么第一个问题的三个元素分别对应诗词鉴赏的哪三个流程呢?明确:外形——结构;食材——内容;味道——情感活动二:诵读佳词,整体感知1、教师配乐朗读,学生标清停顿。

2、学生有感情地配乐诵读,注意明确“结构"“内容”“情感"三角度在本词中的体现。

(设计意图:如果说“美食”与“诗词"是苏东坡的至爱,那么前者可视作基本的物质满足,后者则为精神追寻,教学活动的设计与创新不能一味求“新”而忽略了文本的挖掘,这一环节的设置作为整堂课的“过渡段",自然巧妙地将“品食”过渡到“品词",诗词教学的核心在于“读”,在“读"中因声求气,从音韵、意象、意境、情感捕捉文本的亮色。

课外古诗词诵读定风波-莫听穿林打叶声公开课一等奖创新教学设计《定风波·莫听穿林打叶声》教学设计核心素养目标:语言建构与运用:引导学生有感情地朗读并背诵本词。

思维发展与提升:结合写作背景,知人论世,理解词的内容。

文化传承与理解:分析苏轼的人物形象,学习苏轼乐观豁达的精神。

教学重点:1.有感情地朗读并背诵本词。

2.分析苏轼的人物形象,学习苏轼乐观豁达的精神。

教学难点:知人论世,分析苏轼的人物形象。

教学方法:1.诵读法2.小组合作探究法教学过程:一、苏轼诗词导入:同学们,在中国历史上,有这样一位深受大家喜爱的大文豪:“大江东去,浪淘尽,千古风流人物"是他的豪迈,“但愿人长久,千里共婵娟”是他的柔情,“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷"是他的孤高。

这位大文豪就是?-生答:-苏轼。

今天我们将通过《定风波》的学习来认识一个不一样的苏轼。

二、初读本词,走近苏轼。

1.学生自由练习朗读,注意读准字音和停顿。

2.请三名同学合作朗读,分别读词的小序,上阙和下阙。

教师点评。

3.教师配乐范读,学生边听边想象苏东坡的形象。

4.学生带着对苏东坡的想象,有感情地齐读。

过渡师:我们读完后,就不难发现全词围绕一件什么事来写的呀?生:遇雨。

师:这是一场怎样的雨?明确:“雨具先去”,说明始料未及,“同行皆狼狈"说明雨下得很大。

大家设想一下,如果你遇到了这样一场始料未及的大雨,你会怎么办呢?而苏轼又是怎样的态度呢?下面我们通过小组合作探究来分析苏轼的人物形象。

三、小组合作,分析苏轼。

1.明确活动规则:每小组成员分为主持人、小演员、散文家和鉴赏家四种角色,组内分工,各展所长。

主持人,负责协调分工、主持和点评。

小演员,扮演苏东坡,有感情地朗读。

散文家,用优美的语言生动地呈现词句的画面;鉴赏家,选择喜欢的词句,分析苏轼的人物形象。

(从人物描写、表现手法、意象等角度分析,注意结合写作背景,知人论世)2.教师生动演示:规则知晓了,具体如何展示呢?下面李老师以第一句为例,一人分饰多角,给大家演示一下。