消能减震设计

- 格式:ppt

- 大小:972.50 KB

- 文档页数:36

土木工程中的消能减震结构设计研究在土木工程领域,保障建筑物在地震等自然灾害中的安全性至关重要。

消能减震结构设计作为一种有效的抗震手段,近年来受到了广泛的关注和研究。

本文将对土木工程中的消能减震结构设计进行深入探讨。

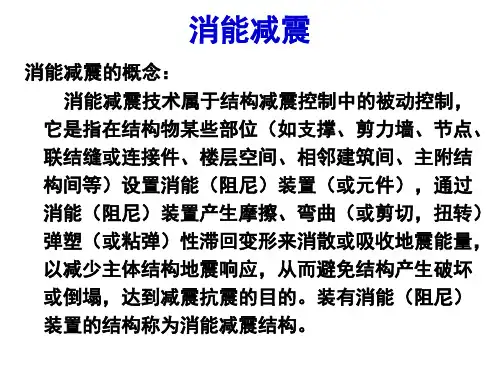

一、消能减震结构的基本原理消能减震结构的核心原理是通过在结构中设置专门的消能部件,如阻尼器,来消耗地震输入结构的能量,从而减轻主体结构的地震响应。

当建筑物受到地震作用时,消能部件能够产生较大的阻尼力,迅速将地震能量转化为热能等其他形式的能量耗散掉,降低结构的振动幅度和变形,保护主体结构的完整性和稳定性。

常见的消能器包括粘滞阻尼器、金属阻尼器、摩擦阻尼器等。

粘滞阻尼器利用液体的粘性阻力来消耗能量;金属阻尼器则依靠金属材料的塑性变形来实现耗能;摩擦阻尼器通过接触面的摩擦力来消耗能量。

二、消能减震结构设计的关键要素1、消能器的选型与布置消能器的类型和性能应根据建筑物的结构特点、地震烈度、使用功能等因素进行选择。

在布置消能器时,需要考虑结构的受力特点和变形模式,使消能器能够在地震作用下充分发挥作用。

一般来说,消能器应布置在结构的变形较大、受力复杂的部位,如框架结构的梁柱节点、剪力墙结构的连梁等。

2、结构分析与计算进行消能减震结构设计时,需要采用合适的分析方法和计算软件,准确模拟消能器的力学性能和结构的地震响应。

常用的分析方法包括时程分析法、振型分解反应谱法等。

时程分析法能够较为真实地反映结构在地震作用下的动态响应,但计算量较大;振型分解反应谱法则相对简单,但对于复杂结构和消能器的模拟可能不够精确。

3、连接构造设计消能器与主体结构之间的连接构造至关重要,它直接影响消能器的工作性能和结构的安全性。

连接构造应具有足够的强度、刚度和耐久性,能够可靠地传递消能器产生的力和变形。

同时,还应考虑连接构造的施工可行性和维护便利性。

三、消能减震结构设计的流程1、确定设计目标根据建筑物的重要性、使用功能和所处地区的地震危险性,确定消能减震结构的设计目标,如降低结构的地震响应、保证人员生命安全、减少经济损失等。

建筑结构消能减震设计与案例建筑结构消能减震是指在建筑结构设计中采用一系列的措施和技术,以减轻地震对建筑物的破坏和影响。

下面列举了10个建筑结构消能减震的设计案例:1. 摩天大楼的消能减震设计:摩天大楼在地震中所受到的地震力较大,因此需要采用消能减震技术来减轻地震力对大楼的影响。

例如,可以在大楼的底部设置消能减震器,通过减震器的弹性变形来吸收地震能量,从而减轻地震对大楼的破坏。

2. 桥梁的消能减震设计:桥梁是地震中易受损的结构之一,因此需要采取相应的消能减震措施。

例如,可以在桥梁的支座处设置消能减震器,通过减震器的弹性变形来吸收地震能量,从而减轻地震对桥梁的影响。

3. 地下建筑的消能减震设计:地下建筑在地震中容易受到地震力的影响,因此需要采用消能减震技术来减轻地震力对地下建筑的影响。

例如,可以在地下建筑的结构中设置消能减震器,通过减震器的弹性变形来吸收地震能量,从而减轻地震对地下建筑的破坏。

4. 钢结构建筑的消能减震设计:钢结构建筑具有较好的抗震性能,但在地震中仍然可能受到较大的地震力。

因此,钢结构建筑需要采用消能减震技术来进一步提高其抗震性能。

例如,可以在钢结构建筑的柱子和梁上安装消能减震器,通过减震器的弹性变形来吸收地震能量,从而减轻地震对钢结构建筑的破坏。

5. 混凝土结构建筑的消能减震设计:混凝土结构建筑具有较好的抗震性能,但在地震中仍然可能受到一定的地震力。

因此,混凝土结构建筑需要采用消能减震技术来进一步提高其抗震性能。

例如,可以在混凝土结构建筑的柱子和梁上设置消能减震器,通过减震器的弹性变形来吸收地震能量,从而减轻地震对混凝土结构建筑的破坏。

6. 地震防护结构的消能减震设计:地震防护结构是一种专门用于抵御地震力的结构,它采用了多种消能减震技术来提高其抗震性能。

例如,可以在地震防护结构的支撑系统中设置消能减震器,通过减震器的弹性变形来吸收地震能量,从而减轻地震对地震防护结构的影响。

7. 防震设备的消能减震设计:防震设备是一种用于减轻地震力对建筑物影响的设备,它通过自身弹性变形来吸收地震能量,从而减轻地震对建筑物的破坏。

消能减震结构基于性能的抗震设计理论与方法研究一、内容概括本文主要研究了消能减震结构基于性能的抗震设计理论与方法。

介绍了消能减震结构的概念、特点和分类;从多方面分析了影响结构抗震性能的因素,并提出了基于性能的抗震设计方法;接着,详细阐述了结构消能减震设计的原则、步骤和实施方法;通过具体算例验证了所提出方法的正确性和可行性。

本文共分为五个部分。

第一部分为引言,简要介绍了研究背景、目的和意义。

第二部分为理论基础,详细阐述了结构抗震设计的基本原理和方法。

第三部分为消能减震结构设计,介绍了消能减震技术的原理和应用。

第四部分为基于性能的抗震设计方法研究,重点讨论了设计原则、步骤和实施方法。

第五部分为总结与展望,总结了研究成果,并指出了未来研究方向。

本文的研究为消能减震结构的抗震设计提供了理论依据和实践指导,具有重要的学术价值和实际意义。

本文的研究也为相关领域的研究提供了有益的借鉴和参考。

本文在消能减震结构基于性能的抗震设计理论与方法方面取得了一定的创新成果,主要包括:提出了一种基于性能的抗震设计方法,为结构抗震设计提供了新的思路和手段;建立了一套系统的消能减震结构设计流程,为规范和完善我国消能减震结构设计标准提供了技术支持;通过具体算例验证了所提出方法的正确性和可行性,为实际工程应用提供了有力保障。

本文的研究还存在一些不足之处,如:在理论分析方面,未能充分考虑地震动随机性和复杂性对结构抗震性能的影响;在实验验证方面,由于条件限制,未能对所提出的设计方法进行全面的验证。

未来研究可以从以下几个方面展开:深入研究地震动随机性和复杂性对结构抗震性能的影响机制,为完善消能减震结构设计方法提供理论支撑;改进实验验证方法和技术,开展更为严谨和全面的实验研究,以验证所提出设计方法的可靠性和实用性。

1. 抗震设计的意义和目的抗震设计能够保障建筑工程的质量和安全。

通过实施科学合理的抗震设计,可以有效降低地震对建筑物造成的破坏程度,避免人员伤亡和财产损失。

结构隔震消能减震设计结构隔震和消能减震设计是地震工程领域中的重要技术,其目的是通过特殊的结构和材料设计,减少地震对建筑物及其内部设备的破坏。

一、结构隔震设计结构隔震是一种将结构物与土壤或地基隔开的设计方法,通过降低结构物受地震力的传递,减少地震对结构物的影响。

结构隔震设计一般包括以下几个方面:1.隔震系统选择:结构隔震系统通常包括隔震支座、隔震层和支撑系统。

常见的隔震支座有橡胶隔震支座、钢球隔震支座等。

不同类型的隔震支座具有不同的性能和适用范围,需要根据实际情况选择。

2.隔震层布置:隔震层一般位于地面以上,可以用于减震和减少地震波对建筑物的传递。

隔震层的布置要考虑结构的刚度、强度、稳定性等因素,以及地震的频率和能量。

3.支撑系统设计:支撑系统是隔震层与结构之间的连接,要具有良好的刚度和耐力,以保证隔震系统正常工作。

4.结构模型分析:隔震设计需要进行结构模型分析,考虑地震力、地震波特性、结构响应等因素,通过计算分析得出隔震设计的参数和指标。

隔震设计的优点在于能大幅度减少地震对结构物的破坏,提高结构物的抗震性能和安全性。

然而,隔震设计也存在一些挑战,如隔震支座的设计和施工比较复杂,造价较高等问题。

消能减震设计是通过在结构中引入特殊的减震装置,通过消耗、分散地震能量,减小地震对建筑物的影响。

消能减震设计一般包括以下几个方面:1.减震器选择:减震器是消能减震设计的核心装置,根据荷载类型和地震响应要求,可以选择液压减震器、摩擦式减震器、摇摆巨型减震器等减震器。

不同类型的减震器各有优劣,需要根据具体工程的特点和要求选择合适的减震器。

2.减震器布置:减震器的布置是消能减震设计中的关键环节,需要考虑结构的刚度、强度、减振效果等因素,合理地布置减震器,以达到最佳减震效果。

3.减震装置与结构连接:减震装置与结构的连接需要具有适当的刚度和耐力,以保证减震器的正常工作。

连接部位的设计和施工要符合相关的规范和标准,确保结构的安全性。

周云消能减震设计中的若干问题摘要:一、引言二、消能减震设计的重要性三、若干问题及其解决方法1.问题一:消能器类型的选择2.问题二:消能器布置位置的确定3.问题三:消能器尺寸的确定4.问题四:消能减震结构的优化设计四、案例分析1.案例一:高层建筑消能减震设计2.案例二:桥梁消能减震设计五、总结正文:消能减震设计在现代建筑和桥梁结构中具有重要意义,可以有效地提高结构的抗震性能。

本文针对消能减震设计中的若干问题进行了探讨,并提出了解决方法。

首先,消能器类型的选择是消能减震设计中的关键问题。

不同的消能器类型具有不同的减震性能,因此需要根据结构的实际情况和设计要求选择合适的消能器。

目前常用的消能器类型有粘滞性消能器、粘弹性消能器和摩擦消能器等。

其次,消能器布置位置的确定也是消能减震设计的重要环节。

合理的消能器布置位置可以提高结构的减震效果,减小消能器的数量和尺寸。

通常,消能器的布置位置应根据结构的刚度和质量分布特点来确定。

接下来,消能器尺寸的确定是消能减震设计的另一个关键问题。

消能器的尺寸不仅影响其减震性能,还与结构的经济性密切相关。

为了确定合适的消能器尺寸,需要综合考虑结构的地震响应、消能器的减震效果和成本等因素。

最后,消能减震结构的优化设计是提高结构抗震性能的有效途径。

通过优化设计,可以在满足抗震性能要求的前提下,减小消能器的数量和尺寸,降低结构成本。

常用的优化设计方法有遗传算法、粒子群优化算法等。

本文还通过两个案例分析,展示了消能减震设计在高层建筑和桥梁结构中的应用。

通过消能减震设计,可以显著提高这些结构的抗震性能,保障人民生命财产安全。

总之,消能减震设计是提高结构抗震性能的有效手段。

隔震和消能减震设计12.1一般规定12.1.1本章适用于在建筑上部结构与基础之间设置隔震层以隔离地震能量的房屋隔震设计,以及在抗侧力结构中设置消能器吸收与消耗地震能量的房屋消能减震设计。

采用隔震和消能减震设计的建筑结构,应符合本规范第3.8.1条的规定,其抗震设防目标应符合本规范第3.8.2条的规定。

注:1本章隔震设计指在房屋底部设置的由橡胶隔震支座和阻尼器等部件组成的隔震层,以延长整个结构体系的自振周期、增大阻尼,减少输入上部结构的地震能量,达到预期防震要求。

2消能减震设计指在房屋结构中设置消能装置,通过其局部变形提供附加阻尼,以消耗输入上部结构的地震能量,达到预期防震要求。

12.1.2建筑结构的隔震设计和消能减震设计,应根据建筑抗震设防类别、抗震设防烈度、场地条件、建筑结构方案和建筑使用要求,与采用抗震设计的设计方案进行技术、经济可行性的对比分析,后确定其设计方案。

12.1.33需要减少地震作用的多层砌体和钢筋混凝土框架等结构类型的房屋,采用隔震设计时应符合下列各项要求:1结构体型基本规则,不隔震时可在两个主轴方向分别采用本规范第5.1.2条规定的底部剪力法进行计算且结构基本周期小于1.0s;体型复杂结构采用隔震设计,宜通过模型试验后确定。

2建筑场地宜为I、II、In类,并应选用稳定性较好的基础类型。

3风荷载和其他非地震作用的水平荷载标准值产生的总水平力不宜超过结构总重力的10%o4隔震层应提供必要的竖向承载力、侧向刚度和阻尼;穿过隔震层的设备配管、配线,应采用柔性连接或其他有效措施适应隔震层的罕遇地震水平位移。

12.1.4需要减少地震水平位移的钢和钢筋混凝土等结构类型的房屋宜采用消能减震设计。

消能部件应对结构提供足够的附加阻尼尚应根据其结构类型分别符合本规范相应章节的设计要求。

12.1.55隔震和消能减震设计时,隔震部件和消能减震部件应符合下列要求:1隔震部件和消能减震部件的耐久性和设计参数应由试验确定。

消能减震结构的设计步骤一、建筑结构分析。

咱得先好好看看这个建筑结构的整体情况呢。

这就好比给一个人做体检,得知道这个建筑的体型、高度、层数这些基本信息。

还要了解结构体系是框架结构呀,还是剪力墙结构之类的。

不同的结构体系在消能减震设计的时候可有不少差别哦。

比如说框架结构相对比较灵活,在设计消能器的时候,放置的位置和数量就需要更精心地考虑,要让它能最大程度地发挥减震效果。

二、确定消能减震目标。

这一步就像是给这个建筑定个小目标。

是要减少地震作用下的层间位移呢,还是要降低结构的加速度响应。

这得根据建筑的功能要求来。

要是医院、学校这些地方,那可能更关注层间位移,因为要保证在地震的时候结构不会变形太大,里面的人能安全地待着或者疏散。

要是一些对设备精度要求高的厂房,那减少加速度响应就很关键啦,不然设备可能会因为地震晃动得太厉害而损坏。

三、选择消能器类型。

现在市面上的消能器类型可不少呢,像黏滞消能器、金属屈服消能器等等。

这就好比给建筑选合适的“减震小助手”。

黏滞消能器就像是一个很有弹性的“小卫士”,它通过液体的黏滞性来消耗能量。

金属屈服消能器呢,就像是一个会“屈服变形”来吸收能量的小伙伴。

我们得根据建筑的结构特点、地震设防烈度这些因素来选择。

要是在高烈度地震区,可能黏滞消能器这种耗能能力强的就比较合适;要是结构比较规则,金属屈服消能器也能发挥很好的作用。

四、布置消能器。

选好消能器类型后,就要考虑把它们放在哪儿啦。

这可是个技术活呢。

一般来说,要放在结构变形比较大的地方,像结构的层间或者梁柱节点附近。

就像给建筑的关键部位贴上“减震膏药”一样。

而且要考虑消能器的布置数量,太少了可能减震效果不明显,太多了又可能会影响建筑的整体性能,还会增加成本呢。

五、进行结构分析与设计。

这时候就要用专业的软件或者计算方法,把消能器加进去之后再对整个结构进行分析啦。

看看在地震作用下,结构的内力、位移这些指标是不是满足要求。

如果不满足,就得调整消能器的参数或者重新布置。

建筑隔震与消能减震设计建筑隔震与消能减震设计是在建筑设计的过程中考虑到地震与震动的因素,并采取一系列措施,以减少地震造成的破坏和危险。

随着科技的发展,建筑隔震与消能减震设计已经成为建筑工程设计的重要组成部分。

下面将重点介绍建筑隔震与消能减震设计的原理、方法和应用。

建筑隔震设计的原理主要是通过将建筑结构与地面分离,使建筑对地震产生的震动具有能动响应,从而减小地震对建筑结构的破坏作用。

常见的隔震装置包括摩擦隔震器、弹簧隔震器、液体阻尼器等。

这些装置能通过减震弹簧、摩擦等消耗部分地震能量,减小地震产生的冲击力,从而减小地震对建筑的破坏。

消能减震设计的原理主要是通过在建筑结构中设置减振器,将地震的能量转化为其他形式,达到减轻结构震动和减小地震影响的效果。

常见的减震器包括液体阻尼器、颤振器、摆锤阻尼器等。

这些装置能有效消耗地震能量,并通过减振措施减小建筑结构的震动,从而减轻地震对建筑的破坏。

建筑隔震与消能减震设计的方法包括减震隔震体系设计、基础隔震设计和结构减震设计。

减震隔震体系设计是指通过设置隔震垫、减震器等减震装置,将建筑结构与地面分离,从而减小地震对建筑的冲击。

基础隔震设计是指在建筑的基础中设置隔震垫、减震器等装置,将地震产生的冲击力传导到地下,从而减小地震对建筑的影响。

结构减震设计是指通过设置减振器、增加耗能装置等措施,减小地震对建筑结构的振动,从而减小地震对建筑的破坏。

建筑隔震与消能减震设计已经在实际工程中得到广泛应用。

例如,日本的隔震建筑技术被广泛应用于地震频繁的地区。

这些建筑结构采用隔震装置,通过地震时的隔离和衰减作用,大大减小地震对建筑的破坏。

同时,在高层建筑中广泛使用了减振器和液体阻尼器等减震装置,通过抑制结构的振动,有效减少了地震对建筑的影响。

综上所述,建筑隔震与消能减震设计是一种通过隔震和消能装置来减小地震对建筑的破坏和影响的设计方法。

在实际工程中,通过合理地应用隔震器、减振器等装置,可以提高建筑的地震抗灾能力,确保人们的生命财产安全。

建筑消能减震设计技术及工程实例讲解引言随着城市化进程的不断加速,大型建筑物数量的增加,地震等自然灾害的发生频率也逐渐增加,建筑消能减震设计技术成为了确保建筑物安全的重要手段之一、本文将介绍建筑消能减震设计的基本原理,并结合实际工程例子进行深入讲解。

一、建筑消能减震设计的基本原理建筑消能减震设计的基本原理是通过在建筑物结构中引入能够消耗地震能量的装置或材料,将地震的能量转化为其他形式的能量进行耗散,从而减小建筑物受震时的振动幅度,提高抗震性能。

下面介绍几种常见的建筑消能减震设计技术。

1.阻尼器阻尼器是利用阻尼材料的阻尼特性将地震能量转化为热能进行耗散的装置。

常见的阻尼器包括摩擦阻尼器、液体阻尼器和金属阻尼器等。

摩擦阻尼器一般由钢板和摩擦材料组成,通过调整摩擦力大小来消耗地震能量;液体阻尼器利用流体的粘滞性质来实现阻尼;金属阻尼器则利用金属材料的弹塑性特性来吸收能量。

2.弹簧隔震器弹簧隔震器是一种通过在建筑物与地基之间设置弹簧装置来分离地震能量的装置。

弹簧隔震器具有弹性、耐久、可调性等特点,能够有效减小地震时建筑物受力,并保护建筑物结构的完整性。

3.钢筋混凝土剪力墙钢筋混凝土剪力墙是一种在建筑物结构中设置的具有一定刚度和强度的墙体结构。

在地震时,剪力墙通过其刚度和强度来分担地震荷载,并通过墙体自身的变形来消耗地震能量。

1.台北101台北101是一座位于台湾台北市的地标性摩天大楼,采用了多种消能减震技术来提高其抗震能力。

其中最重要的是设置在建筑物中心的摩天大楼阻尼器。

该阻尼器由多个油缸和液压缸组成,通过调整油缸内的液体流动来达到阻尼效果。

这种设计大大减小了建筑物在地震时的位移和加速度,提高了其抗震性能。

2.奥克兰海岸大桥奥克兰海岸大桥是新西兰奥克兰地区一座重要的大型桥梁,为了满足地震和风荷载等不同荷载下的安全要求,该桥使用了钢筋混凝土剪力墙技术进行消能减震设计。

剪力墙一般设置在桥墩中间的剪力墙柱上,通过其自身的变形吸收地震能量,并分担地震荷载。

新《减震抗震设计规范》中的隔震与消能减震隔震与消能减震是新《减震抗震设计规范》中的两个重要概念。

隔震是指通过设置隔震层,将结构与地震动进行隔离,使结构对地震的响应减小。

消能减震则是通过在结构中设置能够吸收和耗散地震能量的装置,实现地震能量的消耗和减震效果。

隔震是一种较为传统的减震措施,它通过设置隔震层,将结构与地震动进行隔离,使结构受到的地震力和位移减小,从而减小结构的破坏程度。

隔震层通常由隔震支座、隔震垫板等组成,这些装置能够在地震过程中自由移动,吸收和消散地震能量。

隔震的优点是能够有效减少结构的响应,保护结构的完整性,减小地震灾害的损失。

然而,隔震也存在一些问题,如隔震支座和隔震垫板的制造和安装难度较大,需要考虑地震过程中的水平限制等。

消能减震是相对较新的一种减震措施,它通过在结构中设置能够吸收和耗散地震能量的装置,实现地震能量的消耗和减震效果。

这些装置通常由减震器、摇摆框架等组成,它们能够在地震过程中发挥吸能和耗能的作用,从而减小结构的震动响应。

消能减震的优点是能够在地震过程中吸收和耗散大量的地震能量,降低地震对结构的破坏力度,提高结构的抗震性能。

然而,与隔震相比,消能减震要求设备的制造和维护难度较大,需要考虑装置的可靠性和耐久性等问题。

新《减震抗震设计规范》对隔震与消能减震提出了较为详细的要求和规范。

其中,对于隔震层的设置,规范要求应根据结构的抗震性能要求和场地条件进行合理的选择。

对于消能减震装置的设计,规范要求需要考虑装置的材料、减震效果以及装置的可靠性和耐久性等方面。

同时,规范还对隔震与消能减震的施工和验收提出了一系列具体的要求和标准,以保证减震措施的有效实施和质量控制。

总的来说,隔震与消能减震是新《减震抗震设计规范》中重要的减震措施。

它们通过不同的方式和装置,实现对结构的减震和减小地震响应的效果。

隔震通过隔离结构与地震动,减小结构的破坏程度;消能减震通过吸能和耗能装置,消耗地震能量,提高结构的抗震能力。

隔震与消能减震设计隔震与消能减震设计是在工程结构设计中常常遇到的问题。

隔震设计是通过减少结构与地基之间的相互作用,将地震的水平振动转移到隔离结构上,从而减小地震对结构的影响。

而消能减震设计则是在结构中增加能够吸收地震能量的装置,通过吸收和转化地震能量,减小结构的震动峰值,从而保护结构和降低地震风险。

隔震设计将结构与地基隔离,可以有效地减小地震对结构的影响。

常见的隔震装置包括球形隔震器、弹簧隔震器和摇摆支撑等。

球形隔震器是一种通过球面的压缩和张开来减小地震峰值加速度的装置。

弹簧隔震器则是通过将结构与地基分离,使结构可以在地震中相对自由地运动,从而减小地震对结构的冲击力。

摇摆支撑则是一种通过摇摆运动来减小地震冲击的装置,能够将地震能量转化为结构的具有抵抗地震作用的摇摆动能。

消能减震设计则是在结构中安装能够吸收地震能量的装置,通过吸收和转化地震能量来减小结构的震动峰值。

常见的消能装置包括液压阻尼器、摇摆框架和摩擦阻尼器等。

液压阻尼器通过液体的流动来消耗地震能量,减小结构的振动响应。

摇摆框架则是通过框架的摆动来转化和耗散地震能量,从而减小结构的振动。

摩擦阻尼器则是通过材料之间的摩擦力来吸收地震能量,减小结构的振动。

在进行隔震与消能减震设计时,需要根据具体的工程情况和设计要求选择适合的装置。

一般来说,隔震设计适合于对结构振动峰值要求较低的工程,而消能减震设计则适合于对结构振动峰值要求较高的工程。

此外,在进行设计时还需要考虑装置的可靠性、经济性和施工的可行性。

隔震与消能减震设计能够有效地减小地震对结构的影响,提高结构的抗震性能,降低地震风险。

然而,设计与施工中的错误和不合理的选择可能会导致装置的失效和使用寿命的降低。

因此,在进行隔震与消能减震设计时,需要仔细考虑各种因素,并在设计和施工过程中进行严格的控制和监测,以确保装置的有效性和可靠性。

总之,隔震与消能减震设计是提高工程结构抗震能力和减少地震风险的重要手段。

建筑工程消能减震设计构造

建筑工程消能减震设计构造是指在建筑物设计和施工过程中,采用一系列的技术和构造措施,以减少或消除地震对

建筑物的破坏和影响。

以下是一些常见的建筑工程消能减

震设计构造措施:

1. 建筑物整体结构设计:采用抗震设计原则,如合理选择

结构形式、增加建筑物自重和刚度等,以提高建筑物的整

体抗震能力。

2. 隔震设计:采用隔震技术,将建筑物与地基之间设置隔

震设备,如隔震支座、隔震垫片等,以减小地震波对建筑

物的传递,降低地震对建筑物的破坏。

3. 减震设计:采用减震技术,如减震支撑、减震器等,通

过吸收和消耗地震能量,减少地震对建筑物的冲击力,降

低地震破坏。

4. 塑性设计:在建筑物的结构设计中,通过设置可塑性构

件和可塑性连接,使建筑物在地震作用下发生一定的变形,从而减小地震对建筑物的破坏。

5. 节能设计:在建筑物的设计和施工中,采用节能材料和

节能技术,如保温材料、节能灯具等,以减少建筑物的能耗,降低对环境的影响。

6. 防火设计:在建筑物的设计和施工中,设置防火墙、防

火门等防火设施,以提高建筑物的防火性能,减少火灾对

建筑物的破坏。

7. 安全疏散设计:在建筑物的设计和施工中,设置合理的疏散通道、安全出口等,以保障人员在地震发生时的安全疏散。

需要注意的是,建筑工程消能减震设计构造需要根据具体的建筑物类型、地理环境和地震状况等因素进行综合考虑和设计,以确保建筑物在地震发生时能够有效减震、消能并保证人员安全。

同时,建筑工程消能减震设计构造也需要符合相关的建筑法规和标准要求。