苏教版语文高二-2020至2021学年语文苏教史记选读教师用书第6单元4 淮阴侯列传

- 格式:doc

- 大小:811.50 KB

- 文档页数:20

孔子世家青蛙爬铁塔有一大群小青蛙在玩耍,看到一个高耸入云的铁塔,忽发奇想:我们能不能爬上塔尖?大家都受到这个理想感召,呼朋引伴的开始爬了起来。

爬着爬着,便都气喘吁吁了,又有太阳晒着,有人开始怀疑:我们傻不傻?干吗去爬啊?这是谁先说的啊?于是,就有一个停了下来,接着是三个,然后是五个、十个大家都在嘲笑自己的想法。

这时候大家发现,有一只最小的青蛙它还在爬。

它的速度也不快,就一点一点地往上爬,后来大家瞠目结舌,都不说话了,就看着它爬。

终于看着它以缓慢的速度到达了塔尖。

等到它下来以后,大家都敬佩得不得了,就上去问它,到底是一种什么样的力量,使得它终于上去了。

答案出乎所有人的意料:这只小青蛙是个聋子。

【内容赏析】在这个世界上,有时候做一个有信念而不太聪明的人也许是一种选择。

我们现在就是因为太聪明了,所以聪明反被聪明误。

我们为什么会听信他人的鼓噪呢?为什么爬着爬着就对自己怀疑了呢?是因为我们心里头没有一个信念,没有坚信认定的事情我们一定能做成,所以我们才会受到他人的蛊惑或者抱怨处境的艰难。

[知识·梳理 ] 第步读准字音——千言万语总关音陬邑 (z ōu).黯然 ( àn).翕如 (x ī).避讳 (hu ì).匪兕匪虎 (s ì) .圩顶 (wéi) 怡然(y í) ..弦歌 (xi án) 愠怒 (y ùn)..皦如 (ji ǎo) 下讫..(q ì) 听讼 (s ònɡ ) 一顷 (q ǐ nɡ)..景行行止(h ánɡ)(x ínɡ)..第步识记通假——奥妙无穷方块字(1)孔子长九尺有六寸 (“有”同“又” )(2)由是反鲁 (“反”同“返” )(3)几然而长 (“几”同“颀”,长,高)(4)匪兕匪虎 (“匪”同“非” )(5)意者吾未知邪 (“知”同“智” )(6)夫子盖少贬焉 (“盖”同“盍”,何不)(7)赐,而志不远矣 (“而”同“尔”,你 )(8)下至秦缪 (“缪”同“穆” )(9)周监二代 (“监”同“鉴”,借鉴)(10)所慎:齐,战,疾 (“齐”同“斋” )(11)约其文辞而指博 (“指”同“旨” )(12)然心乡往之 (“乡”同“向” )(13)余祗回留之不能去云 (“祗”同“低” )(14)师襄子辟席再拜 (“辟”同“避” )第步一词多义——看我七十二变(1)长(2)益(3)穷可以益矣(动词,增加,增补).满招损,谦受益(名词,益处,好处).成益惊喜,掇置笼中(副词,更加).如此者,其家必日益(形容词,富裕,富足).澭水暴益,荆人弗知(动词,上涨).魏其与其夫人益市牛酒(形容词,多).益习其声,又近出前后,终不敢搏(副词,渐渐)君子亦有穷乎(形容词,走投无路,困厄).穷则独善其身(形容词,不得志,不显贵).觉宇宙之无穷(动词,完结,尽).复前行,欲穷其林(动词,寻求尽头).儒有博学而不穷(形容词,穷尽).为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我欤.(形容词,贫困)孤灯耿霜夕,穷山读兵书(形容词,边远的).(4)微(5)病(6)信从者病,莫能兴(动词,生病).不容何病(动词,担心,忧虑).君子病没世而名不称焉(动词,担心).以夭梅、病梅为业(使动用法,使呈现病态).向吾不为斯役,则久已病矣(形容词,困苦).人皆嗤吾固陋,吾不以为病(名词,缺点,毛病).君之病在肠胃(名词,疾病,重病).今日病矣,予助苗长矣(形容词,困乏,疲劳).非独见病,亦以病吾子(动词,侮辱).第步词类活用——词性变异含义迥(1)孔子学鼓琴师襄子 (名词作动词 )弹奏.(2)推此类以绳当世 (名词作动词 )按一定标准去衡量,规范.(3)弟子皆服三年 (名词作动词 )服丧,守丧.(4)唯子贡庐于冢上 (名词作动词 )建庐居住.(5)纲而纪之 (名词作动词 )制定法度.(6)追迹三代之礼,序《书传》 (名词作动词 )写序.(7)以太牢祠焉(名词作动词 )祭祀.(8)学者宗之 (名词的意动用法 )以为宗.(9)其先宋人也 (形容词作名词 )祖先.(10)夫道之不修也,是吾丑.也 (形容词作名词 )羞耻的行为(11)人皆谓之“长人”而异.之(形容词的意动用法 )以为异(12)博辩广大危其身者 (形容词的使动用法 )使受到危害.(13)弟子及鲁人往从冢而家.者百有余室 (名词作动词 )安家第步古今异义——词语的昨天和今天(1)聪明深察而近于死者,好议人者也..古义:耳聪目明。

第10课管仲列传《史记·管晏列传》是春秋时代齐国政治家管仲、晏婴两人的合传。

本文节选了管仲部分。

它与其他传记相比较,较为惊异。

它不是全面系统地记述管仲一生的主要政绩,而是写了他一生的两件事,一是与鲍叔牙的交往,二是治齐的政绩。

材料集中,篇幅较小,结构严谨。

学习本文,需要留意以下几点。

1.理解文中两部分之间的内在联系。

不光要读懂管仲,更要读出管仲背后的鲍叔牙,从而生疏二人之间相知相亲的真挚友情。

生疏到鲍叔牙知贤、荐贤、让贤的美德。

要读出司马迁在管仲这个成功人士身上寄予的感情。

2.语言学习既要留意丰富的句式,又要翻译重要语句。

3.文中其次段是文章重点,文字感人,最好熟读成诵。

一、人物名片管仲(约前723或前716~前645),齐国颍上(今安徽颍上县)人。

名夷吾,字仲,史称管子。

春秋时期齐国出名的政治家、军事家。

经鲍叔牙力荐,成为齐国上卿(即丞相),进行改革,使齐国日益富强,国力大增。

他以“尊王攘夷”为号召,辅佐齐桓公成为春秋第一霸主,被称为“春秋第一相”。

齐桓公尊称管仲为“仲父”。

梁启超誉之为“中国之最大的政治家”、“学术思想界一巨子”。

管仲的言论见于《国语·齐语》,另有《管子》一书传世。

二、文化常识成语中的伴侣之交人不行以没有伴侣,孔子曾经说过:“益者三友,损者三友。

友直、友谅、友多闻,益矣;友便僻、友善柔、友便佞,损矣。

”古人对伴侣有很多特殊的称谓。

1.管鲍之交:比方交情深厚的伴侣。

2.半面之交、一面之交:指只见过一面的人,形容相交的时间极短。

3.布衣之交:以布衣身份相交往的伴侣,指贫贱之交,也可指显贵者与没有官职的人的交往。

4.金兰之交、八拜之交:指异性结拜的兄弟姐妹。

5.莫逆之交:情投意合的伴侣。

6.总角之交:童年就很要好的伴侣。

7.忘年之交:不拘年岁辈分的差异而结交的伴侣。

8.君子之交:从道义上相互支持而结成的伴侣。

9.患难之交:在遇到磨难时结成的伴侣。

10.刎颈之交:同生死、共患难的伴侣。

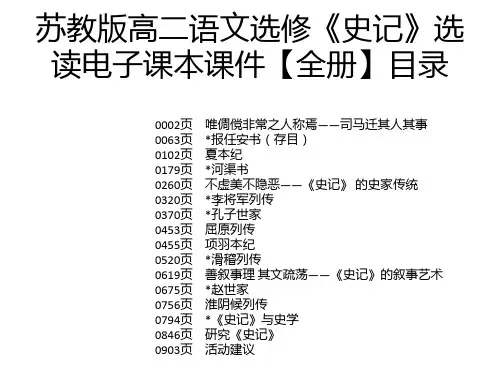

苏教版高二语文教材目录语文教材目录(苏教版)普通高中课程标准实验教科书(必修)语文目录必修一(2007年6月第四版)第一专题向青春举杯(活动体验)◎吟诵青春沁园春·长沙/毛泽东相信未来/食指﹡让我们一起奔腾吧/江河◎体悟人生十八岁和其他/杨子我的四季/张洁﹡◎设计未来青年在选择职业时的考虑/[德]马克思我的五样/毕淑敏写作写作观你的生活很重要写作指导激活我们的诗情写作实践第二专题获得教养的途径(问题探讨)◎求学之道劝学(节选)/荀子师说/韩愈◎经典的力量获得教养的途径/[瑞士]赫尔曼·黑塞写作写作指导鲜明的观点是议论文的灵魂写作实践第三专题月是故乡明(文本研习)◎漂泊的旅人想北平/老舍我心归去/韩少功﹡乡土情结/柯灵◎乡关何处前方/曹文轩﹡今生今世的证据/刘亮程写作写作指导夹叙夹议,枝繁叶茂写作实践第四专题像山那样思考(文本研习)◎谛听天籁江南的冬景/郁达夫西地平线上/高建群◎感悟自然赤壁赋/苏轼始得西山宴游记/柳宗元◎湖山沉思﹡神的一滴/[美]梭罗像山那样思考/[美]奥尔多·利奥波德写作写作指导写难状之景如在目前写作实践必修二(2007年6月第四版)第一专题珍爱生命(文本研习)◎精神支柱我与地坛(节选)/史铁生最后的常春藤叶/[美]欧·亨利◎生命之歌假如给我三天光明(节选)/[美]海伦·凯勒鸟啼/[英]劳伦斯写作写作观独立思考,善于发现写作指导用墨如泼与惜墨如金写作实践第二专题和平的祈祷(研习·探讨·活动)◎遭遇战争一个人的遭遇(节选)/[苏联]肖洛霍夫流浪人,你若到斯巴……/[德]海因里希·伯尔﹡◎黑暗中的心迹安妮日记(节选)/[德]安妮·弗兰克﹡◎历史画外音图片两组/写作写作指导恰当选择叙述的角度写作实践第三专题历史的回声(文本研习)◎后人之鉴六国论/苏洵阿房宫赋/杜牧◎千古江山念奴娇·赤壁怀古/苏轼永遇乐·京口北固亭怀古/辛弃疾◎永志不忘落日/朱启平﹡勃兰特下跪赎罪受到称赞/写作写作指导准确、及时与便捷写作实践第四专题慢慢走,欣赏啊(活动体验)◎一花一世界荷塘月色/朱自清听听那冷雨(节选)/余光中﹡金岳霖先生/汪曾祺﹡亡人逸事/孙犁◎永远新的旧故事祝福/鲁迅﹡边城(节选)/沈从文◎总借俊眼传出来林黛玉进贾府/曹雪芹写作写作指导看好处,说门道写作实践注:标有﹡的是选教或自读内容。

高中语文屈原列传教学案第2课时苏教版选修《<史记>选读》教学目标:1. 学习本文记叙和议论相结合的写作方法2. 掌握本课的文言常用实词虚词,整理文中的文言知识3. 了解屈原的生平事迹,学习屈原的爱国精神和志洁行廉、刚正不阿的高尚品德教学设想:1.利用预习提示,引导学生整理文言知识,提高阅读文言文的能力;2.分析本文记叙、议论相结合的写作特色,体会作者寄寓的思想感情。

教学时教四课时教学过程第一课时教学要点借助“预习提示”,圈点重要文言知识,整体感知课文的内容和结构。

教学步骤:一、导入新课《屈原列传》节选自《史记·屈原贾生列传》,是一篇风格独特的人物传记。

《史记》是我国第一部记传体的通史,记载了上起传说中的黄帝,下迄汉帝太初四年共约3000年的历史,分本纪、世家、列传、书、表五种体裁。

列传用以记帝王以外的人的事迹。

司马迁大约因为屈原、贾谊都是文学家,又都怀才不遇,遭受贬谪,贾谊写的《吊屈原赋》又引起他的感慨,因而将屈原、贾谊合写一传。

秦朝以前的古书都没有记载屈原的生平事迹,《史记》这篇传记,是记载屈原生平事迹最早、最完整的文献。

作者司马迁景仰屈原的品格,和屈原一样,他遭遇不平,满腔悲愤,因而在记传中倾注了自己的思想感情,形成了夹叙夹议的独特风格。

我们在学习时要注意仔细体会。

二、简介作者司马迁司马迁,字子长,西汉伟大的史学家、文学家。

司马迁继父任太史令,后因李陵一案致罪下狱,受宫刑。

司马迁为完成《史记》,隐忍苟活。

出狱后任中书令,继续发愤著书,终于完成了我国最早的一部通史《史记》,人称《太史公书》。

三、文题讲解《史记》,西汉司马迁著。

上起传说中的黄帝,下迄汉武帝时代,共三千多年的历史。

全书130篇:本纪十二篇,世家三十篇,列传七十篇,表十篇,书八篇。

《史记》开创了我国纪传体史书的体例,是我国第一部纪传体史书(通史)。

书中记述了历代政治、经济、文化各方面的情况及帝王、公侯、将相和其他重要人物的事迹,不仅具有极高的史学价值,也是一部优秀的史传文学作品汇编。

淮阴侯列传题韩信庙[宋]钱若水筑坛拜处恩虽厚,蹑足封时虑已深。

隆准若知同鸟喙,将军应有五湖心。

【内容赏析】这是一首咏史诗。

诗歌的容量很大,区区二十八个字,简直涵盖了一部《淮阴侯列传》。

开头两句说,汉王刘邦虽然筑拜将坛,拜韩信为大将,对他极度重用,但是,韩信已经遭到深深的疑忌。

三、四两句说:若知道刘邦和勾践一样,可以共患难,不行共安乐,狠心屠戮功臣,韩信(将军)应当像范蠡那样早早地离开。

隆准,高鼻子,指刘邦;鸟喙,指勾践(越王长颈鸟喙);五湖心,指急流勇退之心。

诗中通过用典、述史、刻画、谈论等多种手段,把一个颇为简单的问题讲得条理分明,有理有据。

我们可以从中悟解咏史诗的作法。

[学问·梳理]第1步读准字音——千言万语总关音爨.(cuàn)喋.血(dié)馈.粮(kuì) 辎.重(zī) 裨.将(pí) 晨炊蓐.食(rù) 拊.循(fǔ) 绐.(dài)第2步识记通假——奥妙无穷方块字(1)晨炊蓐食(“蓐”同“褥”)(2)出我袴下(“袴”同“胯”,两腿间)(3)蒲伏(“蒲伏”同“匍匐”,跪在地上爬行)(4)亦已罢极(“罢”同“疲”)(5)人言公之畔(“畔”同“叛”)(6)上怒曰:“亨之。

”(“亨”同“烹”)第3步一词多义——看我七十二变(1)食⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧常从人寄食.饮(名词,读shí,可吃之物)大丈夫不能自食.(动词,读sì,自食,指自己养活自己)今日破赵会食.(动词,读shí,会食,集合用饭)上食.埃土,下饮黄泉(动词,吃)平生衣取蔽寒,食.取裹腹(名词,食物)月盈则食.(动词,同“蚀”,亏缺)(2)厌⎩⎨⎧常从人寄食饮,人多厌.之者(动词,厌烦)服文采,带利剑,厌.饮食(动词,吃饱)学而不厌.,诲人不倦(形容词,满足)(3)差⎩⎨⎧上常从容与信言诸将能不,各有差.(名词,参差)终如其言,一无差.错(名词,差错,错误)何必更以多寡为差.(名词,差别)差.强人意(副词,略微)(4)置⎩⎪⎨⎪⎧置.之亡地而后存(动词,放,安放)高帝曰:“置.之。

李将军列传军城早秋[唐]严武昨夜秋风入汉关,朔云边月满西山。

更催飞将追骄虏,莫遣沙场匹马还。

【内容赏析】这首诗写的是作者率领军队与入侵的吐蕃军队进行激烈战斗的情景。

诗中塑造了一位高度警觉、指挥若定、刚毅果断的边关主将形象。

前两句景物描写渲染了边关阴沉肃穆的气氛,暗写外敌入侵,战云密布,显示主将能准确掌握时机和敌情,极其警觉敏感;后两句写战事按主将部署顺利展开,表现了主将刚毅果断的性格和必胜的信心。

[知识·梳理]第1步读准字音——千言万语总关音睨.(nì)辄.(zhé)麾.下(huī)愠.怒(yùn) 遁.走(dùn) 自刭.(jǐnɡ)上诫.(jiè) 讷.口(nè) 没镞.(zú) 骠.骑将军(piào) 糒醪..(bèi)(láo) 悛.悛(xún) 数.困辱(shuò) 下自成蹊.(xī) 数奇.(jī) 第2步识记通假——奥妙无穷方块字(1)尝从行,有所冲陷折关及格猛兽(“尝”同“常”)(2)皆惊,上山陈(“陈”同“阵”,布阵)(3)令长史封书与广之莫府(“莫”同“幕”)(4)军亡导,或失道(“或”同“惑”)(5)南绝幕,遇前将军、右将军(“幕”同“漠”,沙漠)(6)余睹李将军悛悛如鄙人(“悛悛”同“恂恂”,诚恳的样子)第3步一词多义——看我七十二变(1)纵⎩⎪⎨⎪⎧中贵人将骑数十纵.(动词,放马,纵马驰骋)白日放歌须纵.酒(动词,放纵,放开)敌不可纵.。

纵敌患生(动词,放,释放)纵.江东父兄怜而王我(连词,即使,纵使)纵.一苇之所如(动词,听凭,任凭)(2)从(3)当(4)走(5)就(6)所第4步词类活用——词性变异含义迥(1)上山陈.(名词用作一般动词)列阵(2)中贵人将.骑数十纵(名词用作一般动词)率领(3)前.未到匈奴陈二里所(名词用作一般动词)向前进发(4)军亡导,或失道,后.大将军(名词用作一般动词)落后(5)欲夜.取之(名词作状语)在夜间(6)南.绝幕(名词作状语)向南(7)从人田间..饮(名词作状语)在田间(8)尝夜从.一骑出(动词的使动用法)使……跟从(9)止.广宿亭下(动词的使动用法)使……止(10)即有急.,奈何(形容词用作名词)紧急情况(11)此言虽小,可以谕大.也(形容词用作名词)大道理(12)青欲上书报天子军曲折..(形容词用作名词)委曲详情(13)而大将军又徙广部行回远..(形容词用作名词)迂回绕远的路(14)先死.单于(形容词用作动词)拼死一战(15)广不近.水(形容词用作动词)接近(16)用坚.其意(形容词的使动用法)使……坚定(17)破败.广军(形容词的使动用法)使……溃败(18)胡兵终怪.之(形容词的意动用法)以……为怪第5步古今异义——词语的昨天和今天(1)以.为.前将军古义:让……做。

第3课夏本纪《夏本纪》是记叙夏朝从夏禹到夏桀各代君主兴亡事迹的史篇,本文节录了大禹治水定九州的一部分,描绘了夏禹这样一个功绩卓著的治水英雄、远古部落首领和帝王的形象。

学习此文:一方面要积累“被”“诛”“相”等实词,翻译重点语句等;另一方面要理解大禹治水成功的缘由,生疏在他身上所体现的民族精神和他对中华民族所作的巨大贡献。

在学习过程中,要紧紧抓住“言”“文”两条线索,细心阅读,认真思考。

一、背景资料夏本是一个古老的部落,相传是由包括夏在内的十多个部落联合进展而来的,与古代其他部落交叉分布于中国境内。

到唐尧、虞舜时期,夏族的首领禹因治水有功,取得了帝位,并传给其子启,从而建立了我国历史上第一个奴隶制王朝。

夏王朝约存在于公元前21世纪至公元前16世纪。

本文仅节录大禹治水定九州的部分,约占全篇的五分之三。

相传尧、舜时洪水泛滥,民不聊生,虽经大力整治,但由于时代和条件的限制以及当政者的用人不当,长期未能把民众从灾难中解救出来。

就在这样的历史背景下,夏禹,一个有抱负而且聪敏勤恳的青年毁灭了。

他继承父业并吸取父亲鲧(ɡǔn)治水不成的教训,以他的健壮、精干和毅力,获得成功,使得几百万平方公里的土地,呈现出一派怡然富足、井然有序的宏伟景象。

二、文化常识本纪“本纪”之意是法则、纲纪。

以天子、国君的事迹作为纲领,接受编年、记正朔的形式,反映朝代的变迁、时代的大势。

实际上,本纪是依据编年的体例,依照年月的挨次,记载帝王的言行政绩以及当时的重大大事的。

本纪作为纪传体史书的编年部分,其实是贯穿全书的纲要部分。

《史记》十二本纪中,《五帝本纪》是记传奇中的五位部落首领,即黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜的事迹;《夏本纪》《殷本纪》《周本纪》是记叙夏、商、周三代的史事。

这四篇是上古史部分。

《秦本纪》《秦始皇本纪》、《项羽本纪》是表现春秋战国直至秦汉之际的历史,可以说是当时的近古史。

《高祖本纪》《吕太后本纪》《孝文本纪》《孝景本纪》《孝武本纪》,集中叙述了汉代的历史,是《史记》的当代史部分。

高二语文《史记选读》之《高祖本纪》备课资料苏教高二语文《史记选读》之《高祖本纪》备课资料苏教全文翻译高祖是沛郡丰邑县中阳里人,姓刘,字季.他的父亲是太公,母亲是刘媪〔ǎo,袄〕。

高祖未出生之前,刘媪曾经在大泽的岸边休息,梦中与神交合。

当时雷鸣电闪,天昏地暗,太公正好前去看她,见到有蛟龙在她身上.不久,刘媪有了身孕,生下了高祖。

高祖这个人,高鼻子,一副龙的容貌,一脸漂亮的胡须,左腿上有七十二颗黑痣。

他仁厚爱人,喜欢施舍,心胸豁达.他平素具有干大事业的气度,不干平常人家生产劳作的事。

到了成年以后,他试着去做官,当了泗水亭这个地方的亭长,对官署中的官吏,没有不加捉弄的。

他喜欢喝酒,好女色.常常到王媪、武负那里去赊酒喝,喝醉了躺倒就睡,武负、王媪看到他身上常有龙出现,觉得这个人很奇怪.高祖每次去买酒,留在店中畅饮,买酒的人就会增加,售出去的酒达到平常的几倍。

等到看见了有龙出现的怪现象,到了年终,这两家就把记帐的简札折断,不再向高祖讨帐。

高祖曾经到咸阳去服徭役,有一次秦始皇出巡,充许人们随意观看,他看到了秦始皇,长叹一声说:“唉,大丈夫就应该象这样!〞单父〔shàn fǔ,善甫〕人吕公与沛县县令要好,为躲避仇人投奔到县令这里来作客,于是就在沛县安了家。

沛中的豪杰、官吏们听说县令有贵客,都前往祝贺。

萧何当时是县令的属官,掌管收贺礼事宜,他对那些送礼的宾客们说:“送礼不满千金的,让他坐到堂下。

〞高祖做亭长,平素就看不起这帮官吏,于是在进见的名帖上谎称“贺钱一万〞,其实他一个钱也没带。

名帖递进去了,吕公见了高祖大为吃惊,赶快起身,到门口去迎接他。

吕公这个人,喜欢给人相面,看见高祖的相貌,就非常敬重他,把他领到堂上坐下。

萧何说:“刘季一向满口说大话,很少做成什么事。

〞高祖就趁机戏弄那些宾客,干脆就坐到上座去,一点儿也不谦让。

酒喝得尽兴了,吕公于是向高祖递眼色,让他一定留下来,高祖喝完了酒,就留在后面。

吕公说:“我从年轻的时候就喜欢给人相面,经我给相面的人多了,没有谁能比得上你刘季的面相,希望你好自珍爱。

河渠书失败的间谍成功的水利专家——郑国对大多数中国人而言,秦始皇统一中国时发生的第一大间谍案,即“疲秦之计”变为“强秦之策”的郑国案,可谓家喻户晓。

话说2 200多年前的战国末期,弱小的韩国为了对付强大的秦国,派出一位名叫郑国的水利工程师前往秦国,劝说秦国修建水渠,引泾河之水灌溉农田。

以此耗费秦国人力,阻止秦国东伐韩国的故事。

在韩国看来,这是危难之际疲乏秦国、救亡图存的好办法。

这便是著名的“疲秦之计”。

然而,郑国是一名出色的水利工程师,却不是一名成功的间谍。

在施工过程中,韩国的“疲秦之计”被发觉,秦王欲杀郑国。

郑国据理谏秦王曰:“此渠成,为韩延数岁之命,而为秦造万世之功。

”秦王认为有理,没有治郑国之罪,而是令他继续完成未完的渠工。

这一修,便是10年。

当耗时10年的郑国渠竣工后,关中平原成为天下粮仓。

据《史记·河渠书》记载:“溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。

”因为郑国凿渠有功,遂以郑国命渠。

至此,韩国的“疲秦之计”反成“强秦之策”。

公元前230年,秦军直指韩国,韩国灰飞烟灭。

郑国渠建成15年后,秦灭六国,实现统一。

《河渠书》的由来司马迁从20岁开始,从北方南下,游历长江、淮河一带,登上庐山,观看禹疏导的九江,又到会稽太湟,上姑苏台,眺望五湖;东行考察了洛汭、大邳,逆河而上,走过淮、泗、济、漯、洛诸水;西行看到了蜀地的岷山和离碓;北行自龙门直到朔方。

从夏禹能分流水势,防止洪水泛滥,河道沟渠得以疏通,作者深切感到:水的利害太大了!并且随从皇上背负薪柴填塞宣房决口,因感伤《瓠子》诗而写下了《河渠书》。

《河渠书》简要叙述了从上古至秦汉的水利发展情况,对许多成功的事实和经验作了详细记叙,系统地介绍了我国古代水利概况及其对国计民生的影响。

反映出作者对水的利、害两面性的认识和对水利问题的重视与关切,赞颂了人们变水害为水利的伟大斗争精神及所取得的成就。

一、通假字1.然河菑.衍溢同“灾”,译为“灾难”2.故道.河自积石历龙门同“导”,译为“疏导,疏通”3.乃厮.二渠以引其河同“斯”,译为“分开”4.于齐,则通菑.济之间同“淄”,译为“水名”5.而韩闻秦之好兴事,欲罢.之同“疲”,译为“疲惫”6.令凿泾水自中山西邸.瓠口为渠同“抵”,译为“抵达”7.并.北山东注洛三百余里同“傍”,译为“依靠,沿着”8.用注填阏.之水同“淤”,译为“淤泥,淤塞”9.其奉.邑食鄃同“俸”,译为“俸禄”10.鱼沸郁兮柏.冬日同“迫”,译为“逼近”11.北渡污.兮浚流难同“纡”,译为“纡曲回转”12.佗.小渠披山通道者同“他”,译为“其他”二、古今异义1.以别九州..古义:我国上古行政区划今义:中国的代称2.害中国..也尤甚古义:中原地区今义:中华人民共和国3.异时..关东漕粟从渭中上古义:往常今义:不同的时候4.而漕水道九百余里,时有难处..古义:难走的地方今义:不容易相处;困难5.漕从山.东.西古义:崤山以东的地区今义:山东省6.便于..砥柱之漕古义:比……方便今义:比较容易(做某事)7.往往..为井,井下相通行水古义:到处今义:表示根据以往的经验,某种情况在一定条件下时常存在或经常发生三、一词多义1. 既⎩⎪⎨⎪⎧ ①九川既.疏,九泽既洒 副词,已经②既.出,得其船,便扶向路,处处志之《桃花源记》 副词,以后2.引⎩⎪⎨⎪⎧ ①乃厮二渠以引.其河 动词,疏引②引.之长丈许《大铁椎传》动词,拉开③左右或欲引.相如去《廉颇蔺相如列传》 动词,拉3.说⎩⎪⎨⎪⎧①乃使水工郑国间说.秦 动词,游说②而听细说.,欲诛有功之人《鸿门宴》名词,说法、言论③故为之说.,以俟夫观人风者得焉《捕蛇者说》名词,文体的一种 4.数⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ ①数.为败 副词,多次②识盈虚之有数.《滕王阁序》名词,运数③数.罟不入洿池《寡人之于国也》形容词,细密的④数.吕师孟叔侄为逆《指南录后序》动词,列举罪状5.卒⎩⎪⎨⎪⎧ ①秦以为然,卒.使就渠 副词,最终②于是东郡大兴卒.塞之 名词,士卒③孔子卒.后至于今五百岁《太史公自序》 动词,死6.间⎩⎪⎨⎪⎧①褒之绝水至斜,间.百余里 动词,间隔②东至山岭十余里间.形容词,远③始臣为间.,然渠成亦秦之利也 名词,奸细④肉食者谋之,又何间.焉《曹刿论战》动词,参与⑤至京口,得间.奔真州《指南录后序》名词,机会 7.以⎩⎪⎨⎪⎧ ①乃厮二渠以.引其河 连词,来②于是关中为沃野,无凶年,秦以.富强 连词,因此 8.于⎩⎪⎨⎪⎧ ①于.楚,西方则通渠汉水、云梦之野 介词,在②便于.砥柱之漕 介词,比 四、词类活用1.名词活用(1)名词作动词①至河三百余里,径,易漕.漕:漕运 ②令齐人水工徐伯表.表:测量标记 ③漕从山东西.西:向西去 ④则田.者不能偿种 田:种田⑤下.御史大夫张汤下:(天子)交给(下属)⑥从斜下下.渭下:流入(2)名词作状语①陆.行载车,水.行载舟陆:在陆地上水:在水路上②毋令东.伐东:向东③东南..注巨野,通于淮、泗东南:向东南2.动词活用动词为动用法悲.《瓠子》之诗而作《河渠书》悲:为……悲伤3.形容词活用形容词使动用法①西门豹引漳水溉邺,以富.魏之河内富:使……富裕②而韩闻秦之好兴事,欲罢.之罢:使……疲惫③此损漕省卒,而益肥.关中之地肥:使……肥沃五、文言句式1.省略句①穿二江(于)成都之中。

《史记选读》之《屈原列传》教案(第三四课时)(苏教版高二选修教案设计)第三课时[教学要点]研读课文第二部分。

教学步骤一、导入新课课文第一部分已经告诉我们,屈原“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”,“正道直行,竭忠尽智,以事其君”。

这样一个才能杰出、品质高尚的人,却蒙谗见疏,受到了不公正的对待。

课文第二部分记叙了“屈平既绌”以后楚国的命运和他的政治遭遇,具体而深刻地表现了屈原忠贞不渝的爱国精神。

下面我们研读这部分内容。

二、自读课文第4-7自然段,讨论:1.讨论归纳第4-7自然段记叙了哪些事实?概括并板书:第四段:①受骗绝齐②兵败丹淅③蓝田退兵第五段:④复释张仪第六段:⑤诸侯击楚第七段:⑥赴秦身死2.作者写楚国的命运,用意是什么?明确:这些事发生在“屈平既绌”以后,说明罢黜屈平是错误的。

怀王复释张仪、赴秦身死,都与未听屈原的劝谏有关。

三、研读课文中第8-10自然段:1.在课文中划出可以概括第4-7自然段内容的句子。

明确:“怀王以不知忠臣之分……身客死于秦”。

2.国家危难之际,屈原的态度和信念是什么?表现了什么精神?明确:态度:嫉之信念:眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,存君兴国精神:忠贞不渝的爱国精神3.这一部分作者议论的观点是什么?对表现屈原有什么作用?明确:这一部分作者以结语式的方式,指出楚国的危难在于“怀王之终不悟”,“此不知人之祸也”。

通过议论,突出了屈原在楚国兴盛衰亡上举足轻重的地位。

4.“顷襄王怒而迁之”说明了什么?明确:顷襄王“以其弟子兰为令尹”已见糊涂,“怒而迁”屈原,更见其昏愦。

怀王:屡受秦骗,至死不悟屈原:见绌见迁,心系怀王楚襄王:接受谗言,怒迁屈原四、词语提示点拔:1.“齐与楚从亲”:从:同“纵”,合纵。

亲:亲善。

2.“双因厚币用事者臣靳尚,而设诡辩于怀王之宠姬郑袖”:“又因厚币”后省略动词“赂”。

“而”后省略主语(靳尚)。

“于……郑袖”:在郑袖面前,状语后置。

3.“秦,虎狼之国”:虎狼,像虎狼一样,名词作状语。

管仲列传贫交行杜甫翻手作云覆手雨,纷纷轻薄何须数。

君不见管鲍贫时交,此道今人弃如土。

【内容赏析】此诗大约作于天宝年间,当时诗人困居长安,抑郁而不得志,尝尽了人情冷暖。

全诗以“翻手作云覆手雨”开篇,给人一种势利之交实在可畏的感觉。

你得意的时候,人们就像云彩那样靠近你;你失意的时候,人们又像雨点一样纷纷离开你。

凝练的七个字,就将诗人亲身体会到的浓重的世态炎凉之味描绘了出来。

接着诗人写“纷纷轻薄何须数”,其中“何须数”三字满含悲愤,道出了诗人对世人世风的轻蔑和憎恶之情。

生活在这样黑暗而又冷酷的社会中,诗人不免感到悲哀绝望,在失望之中,他又想起了古人管仲和鲍叔牙的交谊。

管、鲍之间的情谊重于磐石,相形之下,“今人”的“轻薄”就凸显了出来。

诗人接着写“此道今人弃如土”,多么形象的比喻,多么无奈的感慨!“今人”像抛弃土块一样将人世间的真情抛弃了,而像诗人这样淳朴坦诚、满怀真情的人该如何在这世间立足呢?[知识·梳理]第1步读准字音——千言万语总关音颍.上(yǐnɡ)鲍.叔(bào)仓廪.(lǐn)匡.正(kuānɡ) 少姬.(jī) 枝柯.(kē)衰.微(shuāi) 燕.王(yān) 商贾.(ɡǔ)不肖.(xiào)第2步一词多义——看我七十二变(1)善(2)去(3)与⎩⎪⎨⎪⎧知与.之为取,政之宝也(动词,给予)吾始困时,尝与.鲍叔贾(介词,同、跟)与.嬴而不助五国也(动词,交好、亲附)蹇叔之子与.师(动词,参与,参加,读yù)上官大夫见而欲夺之,屈平不与.(动词,同意,允许)子非三闾大夫与.(同“欤”,句末语气词) (4)知⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧鲍叔知.其贤(动词,知道)其真不知.马也(动词,识别)则知.明而行无过矣(同“智”,名词,智慧)孰为汝多知.乎(名词,知识)绝宾客之知.(名词,交情)君何以知.燕王(动词,知道,了解)三年而知.郑国之政也(动词,主持,掌管)官知.止而神欲行(名词,知觉,感觉) (5)乎第3步词类活用——词性变异含义迥(1)吾尝三仕.三见逐于君(名词作动词)做官 (2)管仲既任政相.齐(名词作动词)辅佐 (3)鲍叔事.齐公子小白(名词作动词)侍奉 (4)桓公实北.征山戎(名词作状语)向北 (5)南.袭蔡(名词作状语)向南 (6)管仲因而信.之(动词的使动用法)使……守信用(7)召忽死.之(动词的为动用法)为……而死(8)将顺其美.,匡救其恶.(形容词作名词)好的事情/不好的事情(9)富.国强.兵(形容词的使动用法)使……富/使……强大(10)贵.轻重,慎权衡(形容词的意动用法)以……为贵(11)然孔子小.之(形容词的意动用法)认为……小第4步古今异义——词语的昨天和今天(1)吾尝为鲍叔谋事而更穷困..古义:困厄,处境艰难。

淮阴侯列传一、读准字音爨.(cuàn) 喋.血(dié) 馈.粮(kuì) 辎.重(zī) 裨.将(pí) 晨炊蓐.食(rù) 拊.循(fǔ) 绐.(dài) 二、识记通假(1)晨炊蓐食(“蓐”同“褥”)(2)出我袴下(“袴”同“胯”,两腿间)(3)蒲伏(“蒲伏”同“匍匐”,跪在地上爬行)(4)亦已罢极(“罢”同“疲”)(5)人言公之畔(“畔”同“叛”)(6)上怒曰:“亨之。

”(“亨”同“烹”)三、一词多义 (1)食⎩⎪⎨⎪⎧常从人寄食.饮(名词,读shí,可吃之物)大丈夫不能自食.(动词,读sì,自食,指自己养活自己)今日破赵会食.(动词,读shí,会食,集合用饭)上食.埃土,下饮黄泉(动词,吃)平生衣取蔽寒,食.取裹腹(名词,食物)月盈则食.(动词,同“蚀”,亏缺)(2)厌⎩⎨⎧常从人寄食饮,人多厌.之者(动词,讨厌)服文采,带利剑,厌.饮食(动词,吃饱)学而不厌.,诲人不倦(形容词,满足)(3)差⎩⎨⎧上常从容与信言诸将能不,各有差.(名词,参差)终如其言,一无差.错(名词,差错,错误)何必更以多寡为差.(名词,差别)差.强人意(副词,略微)(4)置⎩⎪⎨⎪⎧置.之亡地而后存(动词,放,安放)高帝曰:“置.之。

”乃释通之罪(动词,赦罪,释放)沛公则置.车骑,脱身独骑(动词,放弃,丢下)公子于是乃置.酒大会宾客(动词,摆,设)内外多置.小门(动词,设置)郑人有且置.履者(动词,购置,添置) (5)夷⎩⎪⎨⎪⎧遂夷.信三族(动词,夷灭)夫夷.以近,则游者众(名词,平坦之地)诸将皆陛下故等夷.(名词,平辈)堕坏城郭,决通川防,夷.去险阻(名词,铲平,消除)今操芟夷.大难(动词,平定) 四、词类活用(1)有一母见信饥,饭.信(名词用作动词,给饭吃) (2)议欲下.赵(名词用作动词,攻下) (3)足下深沟.高垒.(名词用作动词,挖沟;筑墙) (4)如我能将.几何(名词用作动词,率领) (5)欲东.下井陉击赵(名词用作状语,向东) (6)师.事之(名词用作状语,像对待老师一样) (7)信乃谋与家臣夜.诈诏赦诸官徒奴(名词用作状语,在夜里) (8)英俊乌.集(名词用作状语,像乌鸦一样) (9)乃晨.炊蓐.食(名词用作状语,在早晨;在床上) (10)水上军开入.之(动词的使动用法,使……进入) (11)辟.左右与之步于庭(动词的使动用法,使……退避) (12)羞.与绛、灌等列(动词的意动用法,以……为羞耻) 五、古今异义(1)始为布衣..时,贫无行古义:平民,百姓。

今义:布衣服。

(2)愿君留意..臣之计古义:仔细考虑。

今义:注意,小心。

(3)其实..不过数千古义:两个词,“其”代指他,“实”意为实际上。

今义:副词,表示所说的是实际情况,承上文而含转折。

六、文言句式(1)淮阴侯韩信者,淮阴人也。

(判断句)译文:淮阴侯韩信,是淮阴人。

(2)此乃信之所以为陛下禽也。

(判断句)译文:这就是我被陛下俘虏的原因。

(3)必为二子所禽矣。

(被动句)译文:我们一定会被他们二人俘虏。

(4)知其不用。

(被动句)译文:了解到广武君的计谋没有得到采纳。

(5)何为为我禽? (宾语前置句被动句)译文:为什么还被我俘虏了?(6)使人人自为战。

(宾语前置句)译文:使人人为保全自己而战斗。

(7)今乃辅以张耳,议欲下赵。

(状语后置句)译文:如今又在张耳辅助下,计议要夺取赵国。

(8)冤哉亨也!(主谓倒装句)译文:煮死我,冤枉啊!(9)坚营勿与战。

(省略句)译文:坚守军营,不跟(他们)交战。

(10)不能死,出我袴下。

(省略句)译文:如果怕死,就(从)我的胯下爬过去。

神鬼莫测的“兵仙”——韩信韩信(?-前196年),古淮阴(今江苏省淮安市)人。

西汉开国功臣,先后被封为齐王、楚王、上大将军,后被贬为淮阴侯。

中国历史上伟大的军事家、战略家、战术家、统帅和军事理论家。

中国军事思想“谋战”派代表人物,被后人奉为“兵仙”“战神”。

“王侯将相”韩信一人全任,“国士无双”“功高无二,略不世出”是楚汉之时人们对他的评价。

韩信著有兵书三篇,参与整理兵家著作,还收集、补订了军中律法,均已失传。

楚汉战争期间,韩信率兵数万,开辟北方战场。

破魏之战,针对魏军部署,佯作正面渡河之势,暗从侧后偷渡,攻其不备,俘获魏王豹。

井陉之战,背水为阵,使将士死地求生,人自为战,大破赵军。

淮水之战,借助河水,分割楚军,将齐、楚联军各个击破。

汉四年二月,被封为齐王。

参与指挥垓下(今安徽灵璧东南)决战,击灭楚军。

韩信熟谙兵法,战功卓著,为汉王朝的创建作出了重要贡献。

其用兵之道,为后世兵家所推崇。

刘邦虽用韩信而心存疑忌,故在项羽败亡后,即夺其兵权,徙为楚王,继又黜为淮阴侯。

吕后知刘邦疑忌韩信,乃与萧何定计,于汉高祖十一年正月诱韩信至长乐宫,以谋反罪名杀之。

文化常识古代的“十二时”“十二时”是古代一种特殊的纪时法。

古人根据天色的变化把一昼夜进行了等分,每一“时”相当于现代计时的两个小时,叫“时辰”。

每一个时辰都有一个特定的称谓,分别是夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日昳、晡时、日入、黄昏、人定。

它们正好与十二地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)依次相配,这样又可用十二地支称呼十二时辰,以夜半二十三点至一点为子时,一至三点为丑时,三至五点为寅时,依次递推。

选文为我们介绍了韩信早年的寄食生活,叙述了他巧妙指挥的井陉一战,及其后期因涉嫌谋反而遭斩杀灭族的经过,为我们展现了一个能屈能伸、战功卓著、功高于世的良将形象。

但功高于世的他却落得个被夷灭宗族的可悲下场,他的结局倾注了作者司马迁无限的同情和感慨。

淮阴侯列传⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧⎭⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎫一、(1~3段)韩信早年受辱⎩⎨⎧怒绝亭长漂母饭信胯下受辱二、(4~7段)韩信的军事才能⎩⎨⎧(第4段)广武君力劝成安君(5~6段)井陉之战(第7段)韩信论战三、(8~10段)韩信的悲剧⎩⎨⎧(第8段)刘邦忌讳韩信(第9段)韩信被杀(第10段)问难蒯通四、(第11段)太史公评价韩信兵仙1.开篇叙述韩信为布衣时的三件生活琐事,反映了他早年怎样的性格?作者这样写的意图是什么?________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________故事性格作者意图怒绝亭长屈辱之中的自尊①运用典型事件塑造人物形象。

②性格决定命运:韩信的忍辱负重,开阔胸襟,乐观自信正是他后来纵横天下,所向披靡,立下盖世之功的前提;他的知恩图报也是酿成其悲剧的重要原因漂母饭信知恩图报,自信和抱负胯下受辱坚忍,忍辱负重战时主要运用了什么手法?________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________(1)背水而阵,迷惑赵军;引蛇出洞,骑兵偷袭,内外夹击;关键是抓住了成安君迂腐、轻敌的弱点,做到知己知彼。

(2)①对比。

成安君和广武君进行对比,广武君较机智,但计策没被采用;成安君和韩信进行对比。

②衬托。

如“诸将皆莫信,详应曰:‘诺’”,反衬其料事如神;以赵军望见他的背水阵大笑反衬出他的智谋;活捉广武君以后,对广武君的态度,衬托其胸襟气度;打完仗后对诸将的解释,反衬他高人一等的用兵机智。

3.本文文学化的叙事模式主要表现在哪几个方面?________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________(1)“互见法”的运用:本文对刘邦、吕后、萧何等人的描写就是采用了“互见法”。

(2)充沛的感情抒发:文末“太史公曰”一段文字,我们分明感受到了太史公对韩信的无限惋惜和同情,对刘氏集团“兔死狗烹”的厚颜无耻的行为的讽刺和不满。

(3)精琢的细节描写:“胯下之辱”这一细节,不仅活画了屠中少年的无赖品行,而且借“孰视”“蒲伏”两个动作很好地体现了韩信能屈能伸的大丈夫品质。

(4)精彩的场面描写:在井陉口之战中,韩信“背水陈”,引诱赵军倾营而出,另遣伏兵夺取赵军营垒,“拔赵帜,立汉赤帜”的恢宏场面的描写,及对两军殊死搏斗的惊险场面的描写,增添了许多文学的因素,很富有传记文学的特征。

(5)细致的心理描写:在刘邦与韩信关于“将兵”和“将将”一段对话中,司马迁用对话描写表现了刘邦君临天下、志得意满的骄矜心理和韩信感到命运弄人的无可奈何的心理状态,这说明作者注意从微观入手来描写人物,即通过人物的言行来表现人物的心理。

(6)对比、烘托的手法:井陉口一战中,成安君的庸俗愚蠢,诸将的平庸无奇,形象地烘托出韩信的运筹帷幄和用兵如神。

4.韩信为什么会被害?你如何看待中国历史上的“英雄悲剧”现象?________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________(1)①功高震主;②狂妄傲慢,树敌太多,单枪匹马;③恃才放旷,君主对他早有猜忌;④杀功臣是封建社会的普遍现象。