第一章 民法概述

- 格式:doc

- 大小:49.50 KB

- 文档页数:5

第一章民法的基本原理重点与难点1、民法的概念2、民法的调整对象3、民法的适用范围(效力)一、民法的概念:是调整平等主体之间的自然人、法人、非法人组织之间的人身关系和财产关系的法律规范的总称。

其定义包括三层含义:①民法是一国法律体系中的一个法律部门,是一定法律规范的总和,因而是有国家强制力的社会生活规范。

②民法是调整社会生活中的人身关系与财产关系的法律规范,而不是调整其他领域的社会关系。

③民法是调整平等主体之间的人身关系和财产关系的法律规范。

二、形式民法:指民法典实质民法:指所有调整平等主体之间人身关系和财产关系的民法规范的总称,包括民法典和其他民事法律、法规。

注意:①先有实质民法,后有形式民法②可以没有形式民法,不能没有实质民法三、《国法大全》又称《民法大全》《罗马法大全》是历史上最完备的一部奴隶制成文法典。

《国法大全》由《查士丁尼法典》《法学阶梯》(又称《法学总论》)《学说汇纂》《新律》组成1804年《法国民法典》开创了实体法与程序法分别立法的先例。

确认人人具有平等的法律地位,贯彻了所有权绝对、契约自由和过失责任三大原则。

1896年《德国民法典》被法制史学者称为19世纪德国法律科学的集成。

是潘德克顿法学的产物。

20世纪初叶,具有划时代意义的民法典是《瑞士民法典》,是世界上第一部采取民商合一的民法典。

世界上第一部社会主义民法典:1922年《苏俄民法典》《中华民国民法》是我国第一部民法典,采取民商合一,分为总则、债、物权、亲属、继承五篇。

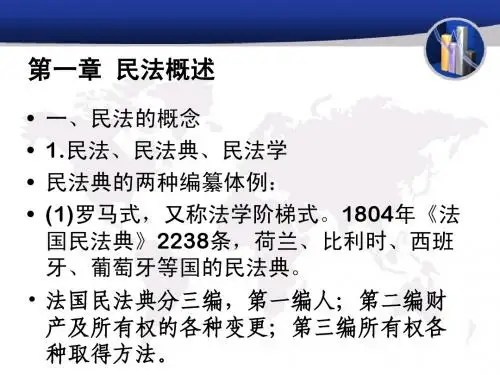

民法典:是按照一定的体例,系统地把民法的各项制度编纂在一起的立法文件。

包括罗马式和德国式两种编纂体例。

《民法通则》是关于民事活动应当遵循的基本行为规则的法律规定。

民事普通法:是指统一规定民事基本制度,适用于全国领域并且没有适用时间限制的民事法律。

民事特别法:是指规定的民事制度,或者适用于特定区域,或适用上有时间限制的民事法律。

注意:在法律适用的效力上,民事特别法的适用应优先于民事普通法。

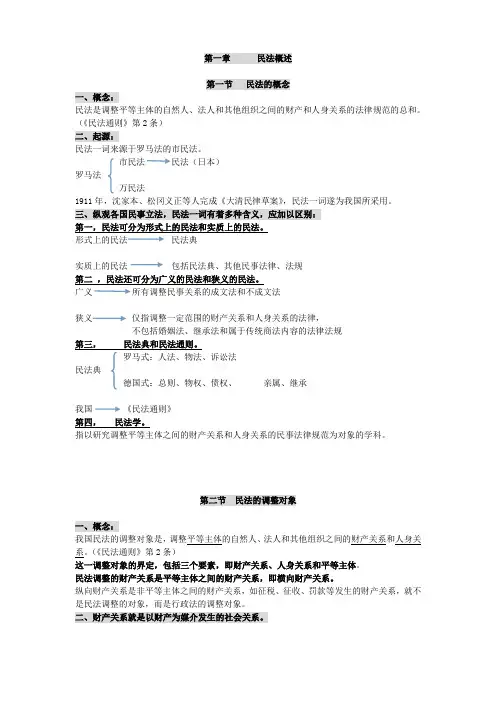

第一章民法概述第一节民法的概念一、概念:民法是调整平等主体的自然人、法人和其他组织之间的财产和人身关系的法律规范的总和。

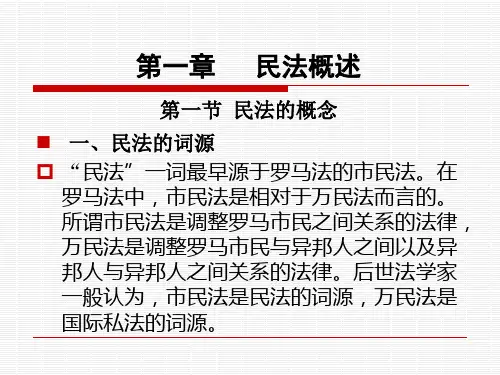

(《民法通则》第2条)二、起源:民法一词来源于罗马法的市民法。

市民法民法(日本)罗马法万民法1911年,沈家本、松冈义正等人完成《大清民律草案》,民法一词遂为我国所采用。

三、纵观各国民事立法,民法一词有着多种含义,应加以区别:第一,民法可分为形式上的民法和实质上的民法。

形式上的民法民法典实质上的民法包括民法典、其他民事法律、法规第二,民法还可分为广义的民法和狭义的民法。

广义所有调整民事关系的成文法和不成文法狭义仅指调整一定范围的财产关系和人身关系的法律,不包括婚姻法、继承法和属于传统商法内容的法律法规第三,民法典和民法通则。

罗马式:人法、物法、诉讼法民法典德国式:总则、物权、债权、亲属、继承我国《民法通则》第四,民法学。

指以研究调整平等主体之间的财产关系和人身关系的民事法律规范为对象的学科。

第二节民法的调整对象一、概念:我国民法的调整对象是,调整平等主体的自然人、法人和其他组织之间的财产关系和人身关系。

(《民法通则》第2条)这一调整对象的界定,包括三个要素,即财产关系、人身关系和平等主体。

民法调整的财产关系是平等主体之间的财产关系,即横向财产关系。

纵向财产关系是非平等主体之间的财产关系,如征税、征收、罚款等发生的财产关系,就不是民法调整的对象,而是行政法的调整对象。

二、财产关系就是以财产为媒介发生的社会关系。

物质的有形的物无形的物个人的内在的(人的各种能力)财产(资源)外在的(信誉、商誉等)经济的(受稀缺法则的支配)自由的(不受稀缺法则的支配)一切因素要成为财产,必须满足以下条件:(1)、必须具有效用,即能满足人的需要。

(2)、必须具有合法性。

(3)、必须具有稀缺性,即不能无限量地存在。

财产所有关系:指因占有、使用、收益、处分财产而发生的社会关系。

财产流转关系:指因转移财产而发生的社会关系。

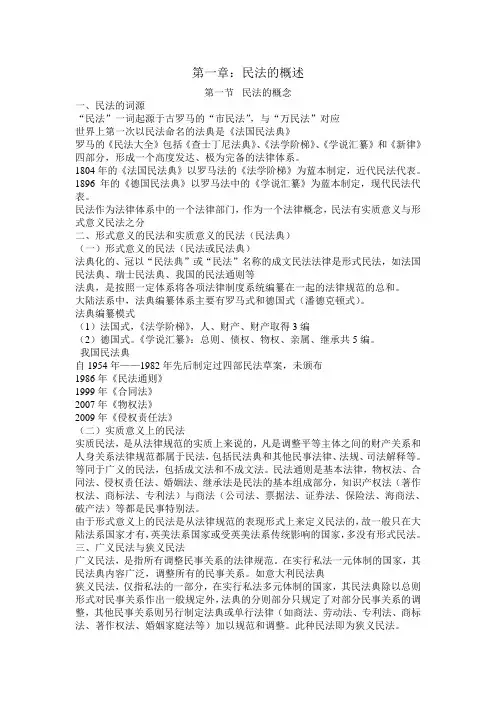

第一章:民法的概述第一节民法的概念一、民法的词源“民法”一词起源于古罗马的“市民法”,与“万民法”对应世界上第一次以民法命名的法典是《法国民法典》罗马的《民法大全》包括《查士丁尼法典》、《法学阶梯》、《学说汇纂》和《新律》四部分,形成一个高度发达、极为完备的法律体系。

1804年的《法国民法典》以罗马法的《法学阶梯》为蓝本制定,近代民法代表。

1896年的《德国民法典》以罗马法中的《学说汇纂》为蓝本制定,现代民法代表。

民法作为法律体系中的一个法律部门,作为一个法律概念,民法有实质意义与形式意义民法之分二、形式意义的民法和实质意义的民法(民法典)(一)形式意义的民法(民法或民法典)法典化的、冠以“民法典”或“民法”名称的成文民法法律是形式民法,如法国民法典、瑞士民法典、我国的民法通则等法典,是按照一定体系将各项法律制度系统编纂在一起的法律规范的总和。

大陆法系中,法典编纂体系主要有罗马式和德国式(潘德克顿式)。

法典编纂模式(1)法国式,《法学阶梯》,人、财产、财产取得3编(2)德国式。

《学说汇纂》:总则、债权、物权、亲属、继承共5编。

我国民法典自1954年——1982年先后制定过四部民法草案,未颁布1986年《民法通则》1999年《合同法》2007年《物权法》2009年《侵权责任法》(二)实质意义上的民法实质民法,是从法律规范的实质上来说的,凡是调整平等主体之间的财产关系和人身关系法律规范都属于民法,包括民法典和其他民事法律、法规、司法解释等。

等同于广义的民法,包括成文法和不成文法。

民法通则是基本法律,物权法、合同法、侵权责任法、婚姻法、继承法是民法的基本组成部分,知识产权法(著作权法、商标法、专利法)与商法(公司法、票据法、证券法、保险法、海商法、破产法)等都是民事特别法。

由于形式意义上的民法是从法律规范的表现形式上来定义民法的,故一般只在大陆法系国家才有,英美法系国家或受英美法系传统影响的国家,多没有形式民法。

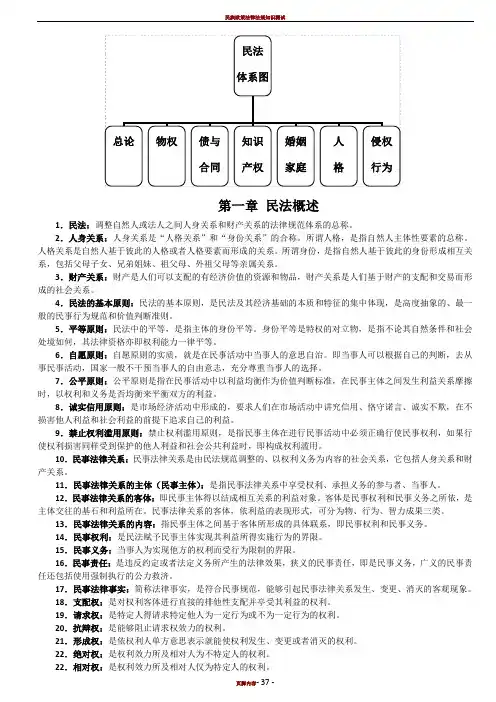

第一章民法概述1.民法:调整自然人或法人之间人身关系和财产关系的法律规范体系的总称。

2.人身关系:人身关系是“人格关系”和“身份关系”的合称。

所谓人格,是指自然人主体性要素的总称。

人格关系是自然人基于彼此的人格或者人格要素而形成的关系。

所谓身份,是指自然人基于彼此的身份形成相互关系,包括父母子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母等亲属关系。

3.财产关系:财产是人们可以支配的有经济价值的资源和物品,财产关系是人们基于财产的支配和交易而形成的社会关系。

4.民法的基本原则:民法的基本原则,是民法及其经济基础的本质和特征的集中体现,是高度抽象的、最一般的民事行为规范和价值判断准则。

5.平等原则:民法中的平等,是指主体的身份平等。

身份平等是特权的对立物,是指不论其自然条件和社会处境如何,其法律资格亦即权利能力一律平等。

6.自愿原则:自愿原则的实质,就是在民事活动中当事人的意思自治。

即当事人可以根据自己的判断,去从事民事活动,国家一般不干预当事人的自由意志,充分尊重当事人的选择。

7.公平原则:公平原则是指在民事活动中以利益均衡作为价值判断标准,在民事主体之间发生利益关系摩擦时,以权利和义务是否均衡来平衡双方的利益。

8.诚实信用原则:是市场经济活动中形成的,要求人们在市场活动中讲究信用、恪守诺言、诚实不欺,在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益。

9.禁止权利滥用原则:禁止权利滥用原则,是指民事主体在进行民事活动中必须正确行使民事权利,如果行使权利损害同样受到保护的他人利益和社会公共利益时,即构成权利滥用。

10.民事法律关系:民事法律关系是由民法规范调整的、以权利义务为内容的社会关系,它包括人身关系和财产关系。

11.民事法律关系的主体(民事主体):是指民事法律关系中享受权利、承担义务的参与者、当事人。

12.民事法律关系的客体:即民事主体得以结成相互关系的利益对象。

客体是民事权利和民事义务之所依,是主体交往的基石和利益所在。

第一编总则(民法总论)第一章民法概述第一节民法概况一、民法的概念民法是调整平等的民事主体在从事民事活动中发生的财产关系和人身关系的法律规范的总称。

立法目的。

1条:保护民事主体的合法权益,调整民事关系,维护社会和经济秩序,适应中国特色社会主义发展要求,弘扬社会主义核心价值观,根据宪法,制定本法。

民法典首次将“弘扬社会主义核心价值观”作为立法目的,体现了“依法和以德”治国特色。

民法典是基本法律,依据宪法制定。

二、民法的调整对象民法的调整对象。

2条:平等的民事主体(自然人、法人和非法人组织)之间的财产关系和人身关系。

财产关系的特点:①主体法律地位平等,②包括财产所有和财产流转两种关系。

民事权益受法律保护。

3条:民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护,任何组织或者个人不得侵犯。

人身关系的特点(在下面人身权中详讲)三、民法的性质①民法是调整市场经济关系的基本法;②民法为权利法;③民法为私法;④民法为市民法;⑤民法为实体法。

四、民法的渊源(一)法的渊源的法理知识1、法的渊源的概念和分类法的渊源是一种形式上的渊源,或说法的外在表现形式,指一定的国家机关依照法定职权和程序,制定或者认可的具有不同法律效力、不同法律地位的法律的不同表现形式。

法的渊源分正式渊源和非正式渊源正式渊源指已经在国家制定的一些规范性的法律文件中以明确条文形式显示的;非正式渊源具有法律意义,但还没有明文的得到一种权威性的体现,如正义标准、理性原则、公共政策、道德信念、社会思潮、习惯等。

2、当代中国的法的渊源主要是制定法,主要掌握以下方面:①宪法;②法律;③行政法规,名称为“条例、规定或办法”;④地方性法规;⑤规章(地方性规章和部门规章);⑥特别行政区的法律,在当代中国的法律渊源中成为单独的一类;⑦国际条约、国际惯例。

国际条约是参加的,国际惯例是承认的,但声明保留的条款除外。

⑧需要特别注意的是,中国法的渊源除了制定法以外还有习惯,10条:处理民事纠纷,应当依照法律;法律没有规定的,可以适用习惯,但是不得违背公序良俗。

第一章:民法概述第一节:民法的概念和调整对象一、民法的概念是指一切具有民法性质的法律、法规、判例、习惯等。

不仅包括部门意义的民`法,还包括商法和商事特别法。

破产法、保险法、海商法等。

)的民法概念,是指一切调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律规范的总称。

(需要注意的是,尽管我国民法在立法上实行的是民商合一原则,民法的范围与私法的范围相同。

但是在理论上,人们又习惯于把我国私法分为民法、商法、劳动法、婚姻家庭法等几个部门。

)二、民法的调整对象从民法的概念可以看出,民法的调整对象就是平等主体之间的财产关系和人身关系。

其中,商品经济关系是民法的主要调整对象。

正确理解民法的调整对象,应当注意以下问题:民法上讲的平等,是指民事主体的民事法律地位上的平等。

意即所有民事主体在民事法律地位上是一律平等的,相互之间不存在隶属、管辖关系,彼此保持独立的意志和自由。

2、民法调整的财产关系是平等主体之间的横向财产关系财产关系有横向和纵向之分。

纵向财产关系的特点是,主体之间的地位不平等,一方的意志和自由受制于另一方,这种纵向财产关系由行政法或经济法调整。

比如,税收关系、财政关系等。

横向财产关系的特点是,主体之间的法律地位平等,彼此保持独立的意志和自由,这种横向财产关系由民法调整。

如买卖关系、租赁关系等。

我国民法调整的横向财产关系主要有:(1)财产占有关系,其中最主要的是财产所有关系(物权内容)。

(2)财产流转关系,其中最主要的是商品交换关系(债权内容)。

(3)智力成果的支配和利用关系(知识产权内容)。

(4)遗产继承关系(继承权内容)。

3、民法调整的人身关系是平等主体之间的人身关系的夫妻关系等。

人身关系也有平等主体的人身关系和非平等主体的人身关系之分。

平等主体的人身关系由民法调整,非平等主体的人身关系由其他法律调整(如行政职务隶属关系由行政法调整)。

第二节:民法体系、渊源和适用范围一、关于我国民法的体系我国现行民法的体系,是一个由《民法通则》统率各单行民事法律的规范体系。

第一章民法概述1.民法概念:民法是调整平等主体的自然人、法人和其他组织之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称1.民法调整对象:即平等主体、财产关系和人身关系。

2.平等主体:是指参与民事关系的当事人在法律上的资格平等。

当事人互不隶属而处于平等地位。

具体包括主体条件平等、主体地位平等、意思自治平等、法律保护平等。

3.民法调整的财产关系是平等主体之间的财产关系,即横向财产关系。

纵向财产关系是非平等主体之间的财产关系,如征税、征收、罚款等发生的财产关系,就不是民法调整的对象,而是行政法的调整对象。

4.民法调整的人身关系是平等主体之间的人身关系,它是与人身不可分离的而以特定精神利益为内容的社会关系,又称为人身非财产关系。

人身关系分为人格关系和身份关系两大类。

5.我国民法的基本原则,是制定、解释、执行和研究我国民法的指导思想,是我国民法的社会主义本质的集中表现,也是我们进行民事活动必须遵循的法律准则。

平等原则(基础)私法原则(灵魂)公平原则(目标)诚信原则(保障)公序良俗原则(底线)权利滥用之禁止原则6.民法在时间上的适用范围,是指民法在时间上的效力。

一律从其实施之日开始生效,至废止之日失效,没有溯及既往的效力,只适用于该法律、法规生效后的民事关系。

民法在空间上的适用范围,是指民法在我国领土、领海、领空的效力第二章民事法律关系1.民事法律关系:是由民法规范调整的具有民事权利义务内容的社会关系,是民法所调整的平等主体之间的财产关系和人身关系在法律上的表现2.民事法律关系特征:民事法律关系是一种思想社会关系。

民事法律关系是一种具体的权利义务关系。

民事法律关系是受国家强制力保障其实现的社会关系。

3.民事法律关系的内容:是指民事法律关系主体间的民事权利义务民事权利:是指民事主体在民事法律关系中,依照法律的规定或者合同的约定,根据自己的意愿实现自己某种利益的可能性。

民事义务:是指民事法律关系中的义务主体为满足权利主体的某种利益,在法律规定或者合同约定的范围内,实施一定行为或不实施一定行为的必要性.4.民事法律关系主体:是指参与民事法律关系,享受民事权利、承担民事义务的人,可以作为民事法律关系主体的有:自然人、法人。

第一编民法总论第一章民法概述重点:1.民法的概念;2.我国民法的调整对象;3.民法的性质和特点。

难点:民法的调整对象课时:7课时第一节民法的概念一、民法的语源日本移植,津田真道于1863年始创“民法”一词。

松冈义正;1911年《大清民律草案》;1929年10月10日《中华民国民法总那么》,《中华民国民法典》,五编,1225条——中国第一部民法典中国——> 日本——>西方——>罗马私法二、民法的含义民法准那么只是以法的形式表现了社会的经济生活条件。

——恩格斯(一)形式意义上的民法与实质意义上的民法一、形式意义上的民法民法典——是指按必然体系结构将各项大体的民事法律制度加以系统编纂从而形成的标准性文件。

2,实质意义上的民法——是指所有调整民事关系的法律标准的总称,它包括民法典和其他民事法律标准。

最为典型的实质意义上的民法确实是《民法通那么》。

(二)广义民法和狭义民法(三)民法典和民法通那么(四)民法学三、我国民法的概念(一)概念1.从私法角度1811年《奥地利民法典》(第1条:“民法为规定人民私的权利义务之法典”)1917年《巴西民法典》(第1条:“本法典为规定私的权利义务,即人,物及其关系之法典”)2.从调整对象的角度。

《苏俄民法典》(第1条规定,民法“调整财产关系和与财产关系有关的人身非财产关系”)我国:《民法通那么》第二条中华人民共和国民法调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系。

有如下意义:第一,确立了我国民法统一调整社会主义市场交易关系的大体法地位。

民法总论第一章民法概述一、民法的起源与发展民法是大陆法系特有的概念。

“民法”一词起源于古罗马的“市民法”。

中国古代法律民刑合一,重刑轻民,一般认为不存在民法。

将“民法”作为法律术语使用,首推日本人。

我国清朝末年聘请日本专家起草民法典时,将其从日本引进到中国。

至于日本是从哪里引进的,则说法不一,一说为法国,一说为荷兰。

中国←日本←法国(or荷兰)←罗马市民法1902年清政府委任沈家本等人为修法大臣,沈家本聘请日本法学家松冈义正博士主持编纂民法总则、物权及债权编,于1911年完成《大清民律草案》,但未及颁布,清政府灭亡。

1928年南京国民政府成立立法院,次年设立民法起草委员会,至1930年底,陆续完成民法典各编,共5编29章1225条。

新中国成立后,自1954年开始至1982年先后制定过四部民法草案,但都因各种各样的原因而未能颁布。

1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议通过了《中华人民共和国民法通则》,1987年1月1日起正式施行。

共9章156条,规定过于简单,且对一些重要的法律制度未加规定,所以并不是一部完整的民法典。

^1998年中国成立民法典起草小组,开始了民法典的起草工作。

迄今尚未完成。

❤二、民法的概念(一)民法概念民法是市民社会的一般私法。

《民法通则》第2条规定:“中华人民共和国民法调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系。

”学界一般据此认为,民法是调整平等主体之间私的财产关系和人身关系的法律规范总称。

(二)民法的特点1、民法只调整平等主体之间的社会关系;2、民法调整的社会关系既包括财产关系,也包括人身关系。

3、民法是各种形式的法律规范的总和。

^❤三、民法的调整对象民法的调整对象是指民法调整的各种社会关系。

民法调整的是民事生活中的财产关系和人身关系。

(一)财产关系财产关系是指当事人以财产为内容而发生的社会关系。

特点:1、主体地位的平等性:马克思指出,商品是“天生的平等派”,任何主体进入市场从事交易活动,彼此间的关系都应当是平等的互利的。

民法总论

第一章民法概述

第一节民法的概念与含义

一、民法的概念

《民法通则》第2条:民法是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。

二、民法的语源

汉语中“民法”一词源于日本;日本民法典的“民法”一词译于法国民法典;法国民法典的“民法”一词源于罗马法的“市民法”。

罗马法:市民法与万民法

三、民法的分类

(一)实质意义上的民法与形式意义上的民法

(二)广义民法与狭义民法

(三)普通民法与特别民法

第二节民法的沿革

一、罗马法。

罗马法是公元前8世纪至公元6世纪罗马奴隶制国家全部法律规范的总称。

查士丁《民法大全》(《国法大全》或《罗马法大全》)集罗马法精华之大成。

是历史上最完备的一部奴隶制成文法典。

包括四个汇编:《查士丁尼法典》、《法学阶梯》(《法学总论》)、《学说汇篡》、《新律》。

二、法国民法典。

《法国民法典》的体系以罗马法的《法学阶梯》为基础,并开创了实体与程序分别立法的先例。

该法由总则和三编(人、财产、取得财产的方法)构成,共2283条。

资本主义社会的第一部民法典。

三、德国民法典

该法以《学说汇簒》为基础,分五编,共2285条。

第一编总则,第二编债的关系法,第三编物权法,第四编亲属法,第五编继承法。

该法在内容和体系上均有创新。

4、《瑞士民法典》和《瑞士联邦债务法》是典型的民商合一的立法模式。

5、1922年的《苏俄国民法典》,分总则,物权、债和继承四编,共436条,是世界上第一部社会主义性质的民法典。

三、我国民法发展的简要回顾。

我国民法典的制定和体系

主导观点是:民商合一;以《民法通则》为基础;主要参考《德国民法典》结构。

第三节民法的调整对象

一、民法调整平等主体之间的人身关系和财产关系(《民法通则》第2条)

平等主体

形式上平等。

(一)当事人法律地位平等。

(二)适用规则平等。

(三)权利保护平等。

二、平等主体之间的人身关系

人身关系又称人身非财产关系,是指基于人格和身份发生的、以人身利益为内容、不直接体现财产利益的社会关系。

人身关系包括人格关系和身份关系。

人格,即人之所以为人的要素或条件。

身份,是指基于先天的血缘或后天的社会活动而在一定的社会结构中所处的地位。

人身关系的特点:

(一)非财产性

(二)专属性

(三)人格关系具有固有性

三、平等主体之间的财产关系。

财产关系是指以财产为媒介而产生的法律关系。

民法调整财产归属关系和财产流转关系,分别构成民法中的物权法和债权法的主要内容。

财产是对人具有经济价值的一切事物。

(1)具有经济价值;(2)不属于自然人的人格;(3)能够为人力所控制和支配。

(一)民事主体在民法上的地位平等

(二)当事人意思表示自由

(三)等价有偿

财产所有关系——占有、适用、收益、处分而发生的社会关系,物权关系。

财产流转关系——财产交换而发生的社会关系,债权关系。

所有是流转的前提,流转是实现所有的方法。

第四节民法的性质

一、民法为私法

在民法慈母般的眼神中,每个人就是整个国家。

——孟德斯鸠

(一)公私划分是法律最基本的分类

公法:由国家意志决定。

私法:意思自治。

风可进,雨可进,国王不可进。

二、民法是市场经济的基本法

(一)民法的历史沿革表明民法始终是与商品经济或市场经济的发展紧密联系的

(二)民法形成了与市场经济相适应的制度体系。

商品关系形成的条件:。