2017年高考语文复习必背知识小册第三章中国古代文化常识

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:9

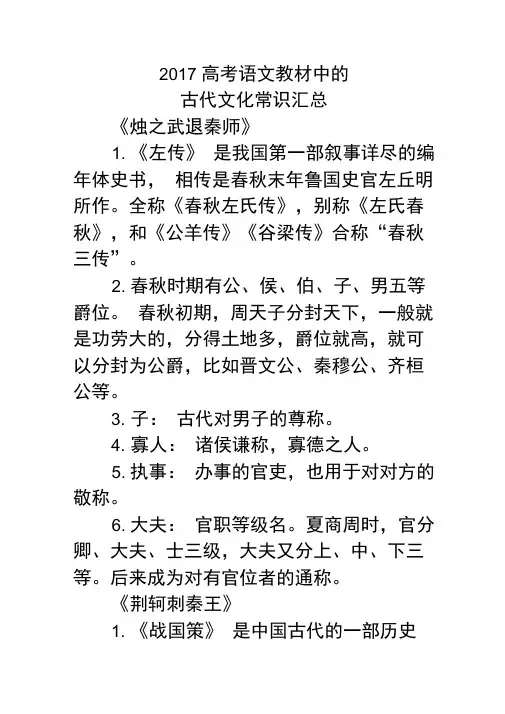

2017 高考语文教材中的古代文化常识汇总《烛之武退秦师》1. 《左传》是我国第一部叙事详尽的编年体史书,相传是春秋末年鲁国史官左丘明所作。

全称《春秋左氏传》,别称《左氏春秋》,和《公羊传》《谷梁传》合称“春秋三传”。

2. 春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位。

春秋初期,周天子分封天下,一般就是功劳大的,分得土地多,爵位就高,就可以分封为公爵,比如晋文公、秦穆公、齐桓公等。

3. 子:古代对男子的尊称。

4. 寡人:诸侯谦称,寡德之人。

5. 执事:办事的官吏,也用于对对方的敬称。

6. 大夫:官职等级名。

夏商周时,官分卿、大夫、士三级,大夫又分上、中、下三等。

后来成为对有官位者的通称。

《荆轲刺秦王》1. 《战国策》是中国古代的一部历史学名著。

它是一部国别体史书,又称《国策》。

由西汉刘向所整理编写,共33 篇,分为十二策。

《国语》是第一部国别体史书。

2. 卿:古代对人的敬称。

如燕人称荆轲为荆卿。

3. 竖子:对人的蔑称。

除此之外还有“童仆”和“小孩”的意思。

4. 祖:临行祭路神,引申为饯行和送别。

5. 古代音乐分宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音。

变徵是徵的变调,音调悲凉; 羽,声调激愤。

6. 中庶子:管理国君的车马之类的官。

7. 郎中:宫廷的侍卫。

民间又称医生。

8. 箕踞:坐在地上,两腿张开,形象像箕,是一种轻慢傲视对方的姿态。

《鸿门宴》1. 《史记》是我国第一部纪传体通史,上起传说中的黄帝,下到汉武帝。

分本纪、世家、列传、书、表五类,共130 篇,50 余万字。

本纪记帝王,世家述诸侯,列传叙人臣,书记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利等,表记各个时期的简单大事记。

鲁迅评价该书为“史家之绝唱,无韵之《离骚》2. 关中:函谷关以西,今陕西一带。

3. 山东:崤山以东,即函谷关以东的地区。

4. 季父:叔父。

古代兄弟或姊妹间长幼排序为伯、仲、叔、季。

5. 河:特指黄河。

江,特指长江。

6. 亚父:对对方的敬称,意为仅次于父亲。

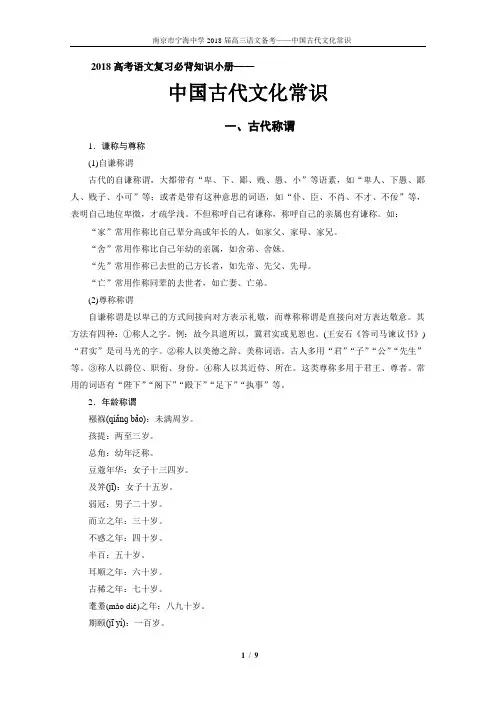

2018高考语文复习必背知识小册——中国古代文化常识一、古代称谓1.谦称与尊称(1)自谦称谓古代的自谦称谓,大都带有“卑、下、鄙、贱、愚、小”等语素,如“卑人、下愚、鄙人、贱子、小可”等;或者是带有这种意思的词语,如“仆、臣、不肖、不才、不佞”等,表明自己地位卑微,才疏学浅。

不但称呼自己有谦称,称呼自己的亲属也有谦称。

如:“家”常用作称比自己辈分高或年长的人,如家父、家母、家兄。

“舍”常用作称比自己年幼的亲属,如舍弟、舍妹。

“先”常用作称已去世的己方长者,如先帝、先父、先母。

“亡”常用作称同辈的去世者,如亡妻、亡弟。

(2)尊称称谓自谦称谓是以卑己的方式间接向对方表示礼敬,而尊称称谓是直接向对方表达敬意。

其方法有四种:①称人之字。

例:故今具道所以,冀君实或见恕也。

(王安石《答司马谏议书》)“君实”是司马光的字。

②称人以美德之辞、美称词语。

古人多用“君”“子”“公”“先生”等。

③称人以爵位、职衔、身份。

④称人以其近侍、所在。

这类尊称多用于君王、尊者。

常用的词语有“陛下”“阁下”“殿下”“足下”“执事”等。

2.年龄称谓襁褓(qiǎnɡ bǎo):未满周岁。

孩提:两至三岁。

总角:幼年泛称。

豆蔻年华:女子十三四岁。

及笄(jī):女子十五岁。

弱冠:男子二十岁。

而立之年:三十岁。

不惑之年:四十岁。

半百:五十岁。

耳顺之年:六十岁。

古稀之年:七十岁。

耄耋(mào dié)之年:八九十岁。

期颐(jī yí):一百岁。

3.亲属关系称谓过去曾有人把中国古代的社会叫宗法社会。

宗法是以家族为中心,根据血统远近区分嫡庶亲疏的一种等级制度。

先解释两个概念:六亲:父母妻子兄弟。

九族:有两种解释,一是纵向的,指的是高祖、曾祖、祖、父、自己、子、孙、曾孙、玄孙;一是横向的,指父族四、母族三、妻族二。

古代一人犯罪,常常牵连到亲属也被杀戮,所谓灭三族,指父母兄弟妻子;所谓诛九族,包括从高祖到玄孙的直系亲属,以及旁系亲属中的兄弟、堂兄弟等。

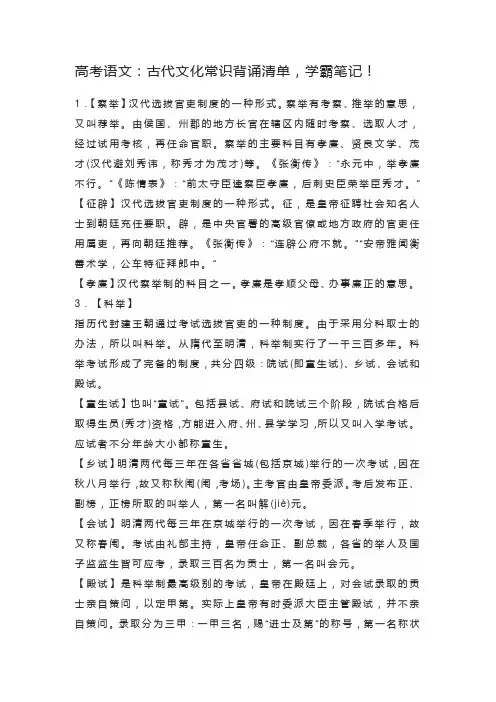

高考语文:古代文化常识背诵清单,学霸笔记!1.【察举】汉代选拔官吏制度的一种形式。

察举有考察、推举的意思,又叫荐举。

由侯国、州郡的地方长官在辖区内随时考察、选取人才,经过试用考核,再任命官职。

察举的主要科目有孝廉、贤良文学、茂才(汉代避刘秀讳,称秀才为茂才)等。

《张衡传》:“永元中,举孝廉不行。

”《陈情表》:“前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才。

”【征辟】汉代选拔官吏制度的一种形式。

征,是皇帝征聘社会知名人士到朝廷充任要职。

辟,是中央官署的高级官僚或地方政府的官吏任用属吏,再向朝廷推荐。

《张衡传》:“连辟公府不就。

”“安帝雅闻衡善术学,公车特征拜郎中。

”【孝廉】汉代察举制的科目之一。

孝廉是孝顺父母、办事廉正的意思。

3.【科举】指历代封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度。

由于采用分科取士的办法,所以叫科举。

从隋代至明清,科举制实行了一千三百多年。

科举考试形成了完备的制度,共分四级:院试(即童生试)、乡试、会试和殿试。

【童生试】也叫“童试”。

包括县试、府试和院试三个阶段,院试合格后取得生员(秀才)资格,方能进入府、州、县学学习,所以又叫入学考试。

应试者不分年龄大小都称童生。

【乡试】明清两代每三年在各省省城(包括京城)举行的一次考试,因在秋八月举行,故又称秋闱(闱,考场)。

主考官由皇帝委派。

考后发布正、副榜,正榜所取的叫举人,第一名叫解(jiè)元。

【会试】明清两代每三年在京城举行的一次考试,因在春季举行,故又称春闱。

考试由礼部主持,皇帝任命正、副总裁,各省的举人及国子监监生皆可应考,录取三百名为贡士,第一名叫会元。

【殿试】是科举制最高级别的考试,皇帝在殿廷上,对会试录取的贡士亲自策问,以定甲第。

实际上皇帝有时委派大臣主管殿试,并不亲自策问。

录取分为三甲:一甲三名,赐“进士及第”的称号,第一名称状元(鼎元),第二名称榜眼,第三名称探花;二甲若干名,赐“进士出身”的称号;三甲若干名,赐“同进士出身”的称号。

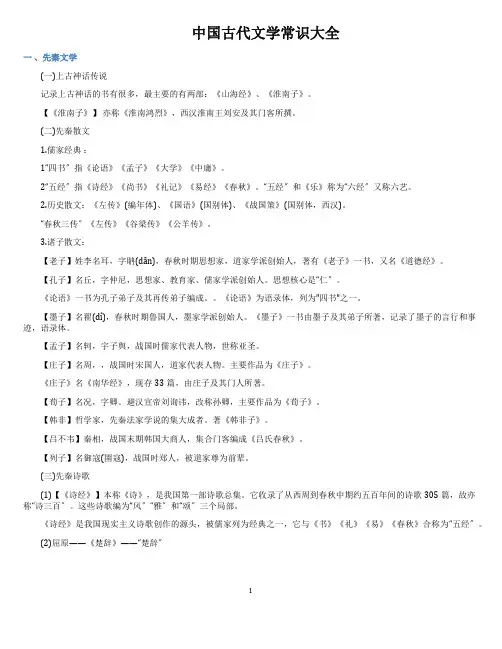

中国古代文学常识大全一、先秦文学(一)上古神话传说记录上古神话的书有很多,最主要的有两部:《山海经》、《淮南子》。

【《淮南子》】亦称《淮南鸿烈》,西汉淮南王刘安及其门客所撰。

(二)先秦散文1.儒家经典:1“四书〞指《论语》《孟子》《大学》《中庸》。

2“五经〞指《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》。

“五经〞和《乐》称为“六经〞又称六艺。

2.历史散文:《左传》(编年体)、《国语》(国别体)、《战国策》(国别体,西汉)。

“春秋三传〞《左传》《谷梁传》《公羊传》。

3.诸子散文:【老子】姓李名耳,字聃(dān),春秋时期思想家,道家学派创始人,著有《老子》一书,又名《道德经》。

【孔子】名丘,字仲尼,思想家、教育家、儒家学派创始人。

思想核心是“仁〞。

《论语》一书为孔子弟子及其再传弟子编成。

《论语》为语录体,列为"四书"之一。

【墨子】名翟(dí),春秋时期鲁国人,墨家学派创始人。

《墨子》一书由墨子及其弟子所著,记录了墨子的言行和事迹,语录体。

【孟子】名轲,宇子舆,战国时儒家代表人物,世称亚圣。

【庄子】名周,,战国时宋国人,道家代表人物。

主要作品为《庄子》。

《庄子》名《南华经》,现存33篇,由庄子及其门人所著。

【荀子】名况,字卿。

避汉宣帝刘询讳,改称孙卿,主要作品为《荀子》。

【韩非】哲学家,先秦法家学说的集大成者。

著《韩非子》。

【吕不韦】秦相,战国末期韩国大商人,集合门客编成《吕氏春秋》。

【列子】名御寇(圉寇),战国时郑人,被道家尊为前辈。

(三)先秦诗歌(1)【《诗经》】本称《诗》,是我国第一部诗歌总集。

它收录了从西周到春秋中期约五百年间的诗歌305篇,故亦称“诗三百〞。

这些诗歌编为“风〞“雅〞和“颂〞三个局部。

《诗经》是我国现实主义诗歌创作的源头,被儒家列为经典之一,它与《书》《礼》《易》《春秋》合称为“五经〞。

(2)屈原——《楚辞》——“楚辞〞二两汉文学1.两汉散文【贾谊】又称贾生,贾长沙,贾太傅,西汉政论家、文学家。

高考语文古代文化常识汇总1. 古代文化的起源:古代文化起源于华夏民族的历史,源远流长,具有深厚的文化底蕴。

2. 五经:五经是古代文化的重要经典,包括《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》。

3. 四书五经:四书指的是《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》,五经则是四书加上《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》。

4. 古代文人墨客:古代文人墨客是指才华出众的学者或文艺创作人,代表人物有杜甫、李白、苏轼、欧阳修等。

5. 古代文化的儒家思想:儒家思想是中国古代文化的核心,主张仁爱、孝道、礼仪等价值观念,对中国传统文化产生深远影响。

6. 古代文人雅士的生活:古代文人雅士追求自由、清高的生活态度,崇尚诗词、书画,追求心灵的寄托。

7. 古代文化的书法艺术:书法是古代文化的重要组成部分,是汉字文化的瑰宝,代表有篆书、楷书、行书、草书等不同的字体风格。

8. 古代文化的音乐艺术:古代音乐以宫、商、角、徵、羽五音为基础,形成丰富多样的音乐体系,享誉世界。

9. 古代文化的建筑艺术:中国古代建筑注重和谐、稳重的设计风格,以木结构的宫殿、庙宇、园林为代表。

10. 古代文化的饮食文化:古代饮食文化讲究养生、兼顾色、香、味,有九大菜系,如川菜、粤菜、闽菜等。

11. 古代文化的医药学:古代医药学注重阴阳平衡、调节气血,以中草药为主要治疗方式,形成了中医药文化。

12. 古代文化的礼仪习俗:古代礼仪习俗非常丰富,如婚礼、葬礼、宴会等活动都有明确的规范和仪式。

13. 古代文化的传统节日:中国传统节日有春节、清明节、端午节、中秋节等,每个节日都有独特的庆祝方式和文化内涵。

14. 古代文化的服饰美学:古代服饰讲究韵律、色彩和线条的搭配,代表有汉服、唐装、礼服等。

15. 古代文化的传统戏曲:中国传统戏曲包括京剧、豫剧、越剧等,以唱、念、做、打等综合艺术形式融合。

16. 古代文化的民间艺术:民间艺术是古代文化的重要组成部分,如剪纸、民间绘画、泥塑等。

第1组古代官职、制度、年龄相关太史:官名,史官之长,掌修史及天文历法等。

秦、汉设太史令,汉代为太常之属官,掌管天文历法。

太守:汉朝设立的一郡最高行政长官。

隋后刺史、知府的别称也为太守。

明清则专称知府。

司马:官名①西周始置,掌管军政和军赋,职权大小不定。

汉武帝时,罢太尉,设大司马,从隋代始,不再设大司马。

②兵部尚书的别称。

③军事主官的僚属。

唐代各州置司马,名义为郡守之佐,实为闲职。

太尉:秦代至元代的官职名称,是辅佐皇帝的最高军事长官,执掌天下军政事务。

公车:汉代官署名。

为卫尉的下属机构,设公车令,掌管宫殿司马门的警卫。

臣民上书、征召,都由“公车”接待。

六军:周制以一万两千五百人为一军,天子有六军。

后世以六军指皇帝的军队或皇家侍卫军队。

迁:调动官职,主要有升级、降级、平调三种情况,如迁升、迁授、右迁为升级,迁削、迁谪,左迁为降级,调复原职叫迁复。

总角:未成年者扎在头顶两旁的发髻。

借指童年。

结发:①古代男子成童始束发,因指初成年时为“结发”。

②成婚。

古礼,成婚之夕,男左女右束发共髻,故名。

伯仲叔季:兄弟中长幼排行的次序。

长兄称为伯,次兄称为仲,其次称为叔,幼弟称为季。

古代男子的字前常加“伯、仲、叔、季”表示排行。

第2组人才选拔、教育、典籍相关殿试:科举考试中最高一级的考试,在皇宫内的大殿举行,由皇帝亲自主持,对会试录取的贡士亲自策问,以定甲第。

录取分为三甲:一甲三名,赐进士及第,第一名称状元,第二名称榜眼,第三名称探花;二甲若干名,赐进士出身;三甲若干名,赐同进士出身,一、二、三甲统称进士。

金榜:科举时代殿试中试的名单,因揭晓殿试名次的布告用黄纸书写,放而称金格考中进士称金榜题名。

秀才:汉代以来举荐人才的科目之一,唐初设秀才科,后渐渐废去,仅作为对一般儒生的称呼。

明清两代专门用来称府、州、县学的生员。

连中三元:科举制度分别称乡试、会试、殿试的第一名为解元,会元,状元,它们合称“三元”,若有人接连在乡试、会试、殿试中考中第一名,则称其“连中三元”。

高中语文必背的中国古代文学常识高中语文必背的中国古代文学常识中国古代神话名篇有:女娲补天、后羿射日、精卫填海、(盘古)开天辟地、黄帝战蚩(chī)尤、刘安《淮南子》等。

A、儒家经典四书指《论语》《孟子》《大学》《中庸》。

五经指《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》六经又称六艺(《乐》)B、历史散文。

《左传》(编年体)《战国策》(国别体)《国语》(国别体)春秋三传《左传》《谷梁传》《公羊传》C、诸子百家散文著名的有:①老子,李耳,字聃(dān),道家学派创始人,著有《道德经》。

②孔子名丘,字仲尼。

是儒家学派创始人,《论语》是孔子弟子记载孔子和他的学生言行的书。

(《季氏》《荷》)③墨子名翟(di),墨家学派创始人。

《墨子》53篇。

④孟子名轲,字子舆。

儒家学派继承者。

《孟子》是孟子学生记录孟子言行的书。

(《得道多助,失道寡助》《生于忧患,死于安乐》《庄暴见孟子》《鱼我所欲也》。

)⑤庄子,名周,战国道家著《庄子》。

(《庖丁解牛》)⑥荀子,战国儒家,著《荀子》32篇。

(《劝学》)⑦韩非子,法家。

著《韩非子》。

(《扁鹊见蔡桓公》《五蠹》《智子疑邻》。

)⑧《吕氏春秋》又称《吕览》,是秦相吕不韦和他的门客的集体创作。

(《察今》)⑨李斯的代表作是散文《谏逐客书》。

A、《诗经》。

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共305篇。

分风、雅、颂三类、风是民歌,雅是乐歌,颂是祭歌。

诗经的表现手法是比、兴、赋。

比即比喻,以彼物比此的。

兴先言他物以引起所咏之词,赋直陈其事。

B、《楚辞》。

西汉学者刘向把屈原宋玉等人的作品成书,定名为《楚辞》。

屈原(前340?—前277?)名平,我国伟大爱国主义诗人、曾在楚国任左徒三闾大夫等职。

代表作是《离骚》《九歌》《九章》。

A、两汉散文①贾谊,世称贾生。

又称贾长沙,贾太傅。

著《新书》十卷。

《过秦论》、《论积贮疏》是他的代表作。

②司马迁,字子长,伟大的史学家、文学家。

著《史记》首创纪传体,分为本纪、世家、列传、表、书。

•••••••••••••••••2017届高考文言文古代文化常识汇总(最全版)2017届高考文言文古代文化常识汇总(最全版)一、人的称谓直称姓名大致有三种情况:(1)自称姓名或名。

如“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣”,“庐陵文天祥自序其诗”。

(2)用于介绍或作传。

如“遂与鲁肃俱诣孙权”,“柳敬亭者,扬之泰州人”。

(3)称所厌恶、所轻视的人。

如“不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后”。

【称字】古人幼时命名,成年(男20岁、女15岁)取字,字和名有意义上的联系。

字是为了便于他人称谓,对平辈或尊辈称字出于礼貌和尊敬。

如称屈平为屈原,司马迁为司马子长,陶渊明为陶元亮,李白为李太白,杜甫为杜子美,韩愈为韩退之,柳宗元为柳子厚,欧阳修为欧阳永叔,司马光为【称号】号又叫别号、表号。

名、字与号的根本区别是:前者由父亲或尊长取定,后者由自己取定。

号,一般只用于自称,以显示某种志趣或抒发某种情感;对人称号也是一种敬称。

如:陶潜号五【称谥号】古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号叫谥号。

如称陶渊明为靖节征士,欧阳修为欧阳文忠公,王安石为王文公,范仲淹为范文正公,王翱为王忠肃公,左光斗为左忠毅公,史可法为史忠烈公,林则徐为林文忠公。

而称奸臣秦桧为缪丑则是一种“恶谥”。

【称斋名】指用斋号或室号来称呼。

如南宋诗人杨万里的斋名为诚斋,人们称其为杨诚斋;姚鼐因斋名为惜抱轩而被称为姚惜抱、惜抱先生。

再如称蒲松龄为聊斋先生,梁启超为饮冰室主人,谭嗣同为谭壮飞(其斋名为壮飞楼)。

【称籍贯】如唐代诗人孟浩然是襄阳人,故而人称孟襄阳;张九龄是曲江人,故而人称张曲江;柳宗元是河东(今山西永济)人,故而人称柳河东;北宋王安石是江西临川人,故而人称王临川;明代戏曲家汤显祖被称为汤临川(江西临川人);清初学者顾炎武是江苏昆山亭林镇人,被称为顾亭林;康有为是广东南海人,人称康南海;北洋军阀首领袁世凯被称为袁项城(河南项城人)。

清末有一副饱含讥刺的名联:“宰相合肥天下瘦,司农常熟世间荒。

高中教材古代文化常识总结必修一古代文化常识梳理《烛之武退秦师》【《左传》】亦称《左氏春秋传》或《左氏春秋》,儒家经典之一。

是我国第一部叙事详细的编年史著作,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。

它依孔子修订的鲁史《春秋》的顺序,主要记载了东周前期二百四五十年间各国政治、经济、军事、外交和文化方面的重要事件和重要人物,是研究我国先秦历史很有价值的文献,也是优秀的散文著作。

《左传》与《春秋公羊传》《春秋谷梁传》合称“春秋三传”。

【行李】出使的人。

【爵位】又称封爵、世爵,是古代皇族、贵族的封号,用以表示身份等级与权力的高低。

周代,分为公、侯、伯、子、男五等爵,均世袭罔替,封地均称国,在封国内行使统治权。

各诸侯国内,置卿、大夫、士等爵位,楚国等置执圭、执帛等爵。

卿、大夫有封邑,对封邑也可以行使统治权、唯受命于诸侯。

《荆轲刺秦王》【《战国策》】是我国古代的一部国别体史书,主要记述了战国时期的纵横家的政治主张和策略。

【祖】临行祭路神,引申为饯行和送别。

【变徵】古时音乐分为宫、商、角、徵、羽、变徵、变宫七音,变徵是徵音的变调,声调悲凉。

【竖子】对人的蔑称。

【郎中】战国时为宫廷侍卫。

自唐至清成为尚书、侍郎以下的高级官员,分掌各司事务。

【箕踞】坐在地上,两脚张开,形状像箕。

这是一种轻慢傲视对方的姿态。

《鸿门宴》【司马迁】西汉(朝代)著名史学家、文学家、思想家,开创了我国史学纪传体的先河,被后人尊称为“史圣”。

【《史记》】我国第一部纪传体通史,记载了上起传说中的黄帝,下迄汉武帝太初四年共约3 000年的历史,分为本纪、世家、列传、书、表等五种体裁。

它被鲁迅赞誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

【山东】崤山以东,即函谷关以东地区。

【河】黄河。

【座次】古时官场座次尊卑有别,十分严格。

官高为尊居上位,官低为卑处下位。

古人尚右,以右为尊,右丞相比左丞相大;“左迁”即表示贬官。

如,《廉颇蔺相如列传》:“以相如功大,拜为上卿,位在廉颇之右。

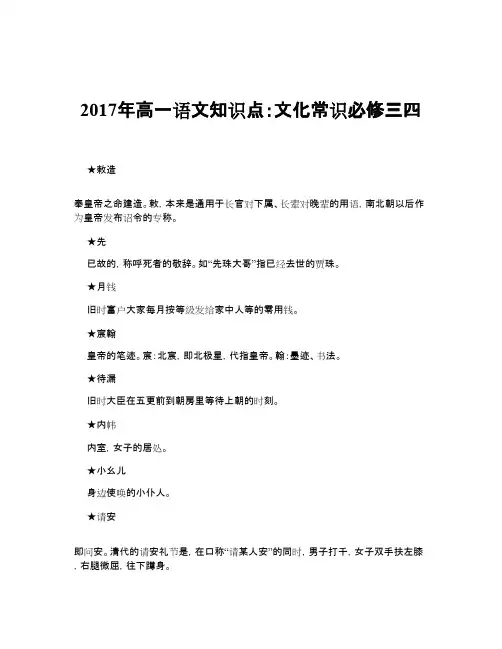

第三册文学文化常识《陈情表》1.陈情表,表,古代奏章的一种,是臣子写给皇帝的书信。

2.外无期功强近之亲,期、功,均为丧服名,即“期服”“功服”。

在宗法社会中,以亲属关系的远近制定丧服的轻重。

期、功,都指关系近的亲属。

3.前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才,察、举,考察后予以推荐。

孝廉,汉代以来选拔人才的一种科目名,即每年由地方官考察当地人物,向朝廷推荐孝顺父母、品行廉洁的人出仕。

郡举孝廉,州举秀才。

刺史,是州的最高行政长官。

4.拜臣郎中,郎中,在秦汉时是一种侍卫武官。

晋至南北朝,为尚书曹司的长官。

5.拜臣郎中,除臣洗马,拜、除,指授予官职;洗马,太子的侍从官。

6.当侍东宫,东宫,太子所住的地方,也代指太子。

《项脊轩志》1.归有光,字熙甫,号震川,明代文学家,世称震川先生。

2.志,是“记”的意思。

3.三五之夜,明月半墙:三五,农历每月十五。

4.先大母婢也:先,对已去世的长辈的称呼。

5.先妣抚之甚厚:妣,对母亲的称呼;考,对父亲的称呼。

成语:如丧考妣。

6.余自束发读书轩中:束发,古人15岁为成童之年,把头发束起来盘在顶上。

7.象笏,古时大臣朝见君主时手中所拿的狭长板子,用玉、象牙或竹片制成,在上面记事,以备遗忘。

8.此吾祖太常公宣德间执此以朝:太常,官名,掌管礼乐郊庙事宜。

宣德,明宣宗年号。

9.吾妻来归:归,旧指女子出嫁。

《诗经桃夭》“之子于归,宜其室家”。

10.吾妻归宁,归宁,已婚女子回娘家省视父母。

《屈原列传》1.《史记》五种体例:本纪、世家、列传、书、表。

“本纪”,是为帝王作传,“世家”是记载诸侯王国之事的,“列传”是记载帝王、诸侯以外的各种历史人物的。

2.屈平既绌:绌,通“黜”,指免除官职。

3.齐与楚从亲:从,通“纵”合纵。

六国之间南北联合共同抗秦称合纵;秦利用六国之间的矛盾,远交近攻,各个击破,称连横。

《氓》1.《诗经》是我国第一部诗歌总集,它汇集了从西周初年到春秋中期五百多年间的诗歌305篇,又称“诗”“诗三百”,共分风、雅、颂三部分,和赋、比、兴三种手法合称为诗六艺。

高考文言文常考文化常识官员到某地任职,做一些相关的政事,实行一定的政策,会引起各方不同的褒贬评论。

于是官员与百姓、官员与官员、官员与国君(帝王)之间就会有许多“动作”发生。

1.诣:到,去。

2.劝:①鼓励,奖励;②受到鼓励、奖励。

3.课:考核、督促、征收。

4.风、化:教育感化。

5.按、案:巡视,巡行;考察,核实,查明。

6.游:①游玩,游览;②旅行,外出求学或求官;③交际,交往。

7.趣、趋:①小步走,跑;又引申为赶快,迅速。

②通“促”,催促。

8.劾:检举,揭发。

9.白:告诉,报告。

常用于官吏之间。

10.短:进谗言,说坏话。

11.害:嫉妒。

12.闻:①听说,听见;②使知道,报告给……知道。

对于义项③要特别注意。

其中省略的人往往是最高统治者——国君,强化了这一点,阅读时就不至于认为下文中国君和主人公发生的事件显得突兀。

怎么国君知道了并参加进来了呢?其实就是“闻”字在起作用。

如“没死以闻”,“齐桓晋文之事可得闻乎”。

13.折:指斥,指责,驳斥。

14.让:①责备,责怪;②谦让,辞让。

15.党:偏袒,伙同,包庇。

16.矫:假托,假传。

17.质:作人质;抵押。

18.次:①临时驻扎(用于军队);②住宿,停留(用于个人)。

19.输:缴纳(贡品或赋税)——由“输送、运输”引申。

20. 当:判刑,判罪。

后多带表示惩罚意义的词语。

21.坐:①因……犯罪或错误,触犯;②牵连,定罪。

22.多:赞扬,欣赏。

“高、贵”等字,若带宾语,就是意动,也意译为此。

23.少:批评,轻视,看不起。

这是一些常见的单音动词。

我们基本可以按照官员行为、他官(官场)反应、社会评价三个层面来掌握。

二、官职人物常用词语1.表官职的(1)宰相:总揽政务的大官。

宰,主持,相,辅佐。

(2)御史大夫:其权力仅次丞相。

(3)六部:吏、户、礼、兵、刑、工。

(4)三司:太尉,司徒、司空。

(5)中书省:中央行政机要机关。

(6)尚书:六部最高行政长官。

(7)太尉:军事首脑。

高考语文复习—教材古代文化常识整理古代文化常识整理第一册1、春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位。

如晋文公为晋侯,秦穆公为秦伯。

2、寡人,诸侯谦称,寡德之人。

3、执事,办事的官吏,“敢以烦执事”是对对方的敬称。

4、古时音乐分宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音。

5、中庶子,管理国君的车马之类的官。

6、参乘,亦作“骖乘”,古时乘车,站在车右担任警卫的人。

乘,四匹马拉的车。

7、再拜,拜两次,古代隆重的礼节。

8、从商代甲骨文到今天的楷书,汉字的形体逐渐演变。

这种演变可以分为两大阶段,就是古汉字阶段和隶书楷书阶段。

前一阶段起自商代终于秦代,字体有甲骨文、金文、大篆、小篆;后一阶段起自汉代一直延续到现代,字体有隶书、草书、行书和楷书。

两个阶段的分野是小篆和隶书的转变。

其中甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的文字,主要用于占卜,应用在商代后期。

金文是铸造在青铜器上的文字。

主要应用在商代后期和西周时期。

小篆是春秋战国晚期秦国使用的文字,秦统一六国后,小篆成为通行全国的文字。

隶书产生于战国晚期,西汉时发展成熟,是两汉时期通行的主要字形。

9、“新年纳余庆;嘉节号长春。

”这副五代后蜀主孟昶在寝门桃符板上所题的对联,既是相传最早的对联,也是最早的春联。

10、见第一册《名著导语---论语》第二册1、卜,用火烧龟板,根据龟板上的裂纹推断祸福。

筮,用蓍草的茎占卦。

2、古代少年男妇把头发扎成丫髻,叫总角,后来指代少年时代。

3、路,高大的战车,将帅作战时用的车,又叫戎车。

周代时战争是车战。

4、绳墨,木匠画直线用的工具,俗称墨斗,比喻准绳、准则。

5、朕,本是第一人称代词,自秦始皇起专用做皇帝的自称。

6、汉代诗歌常以鸿鹄徘徊比喻夫妇离别。

7、结发,指成婚之夕,男左女历共髻束发。

8、秦,是古诗中美女常用的姓,罗敷,是古代美女的通名。

9、伏惟,下级对上级或晚辈对长辈说话表示恭敬的习惯用语。

10、初阳岁,冬至以后,立春以前。

11、初七及下九,初七指农历七月初七,旧时妇女在这天晚上乞巧。

中国古代文化常识(高考语文必备)一、常见借代词语1、桑梓:家乡2、桃李:学生3、社稷、轩辕:国家4、南冠:囚犯5、同窗:同学6、烽烟:战争7、巾帼:妇女8、丝竹:音乐9、须眉:男子10、婵娟、嫦娥:月亮11、手足:兄弟12、汗青:史册13、伉俪:夫妻14、白丁、布衣:百姓15、伛偻,黄发:老人16、桑麻:农事17、提携,垂髫:小孩18、三尺:法律19、膝下:父母20、华盖:运气21、函、简、笺、鸿雁、札:书信22、庙堂:朝廷二、作者作品1、唐宋八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩2、并称“韩柳”的是韩愈和柳宗元,他们是唐朝古文运动的倡导者。

3、一门父子三词客:苏洵(老苏)、苏轼(大苏)、苏辙(小苏)。

4、豪放派词人:苏轼、辛弃疾,并称“苏辛”;婉约派词人:李清照(女词人)5、李杜:李白、杜甫。

小李杜:李商隐、杜牧。

6、屈原:我国最早的伟大诗人,他创造了“楚辞”这一新诗体,开创了我国诗歌浪漫主义风格。

7、孔子名丘,字仲尼,春秋时鲁国人,他是儒家学派的创始人,被称为“孔圣人”,孟子被称为“亚圣”,两人并称为“孔孟”。

8、苏轼称赞王维“诗中有画,画中有诗。

”9、杜甫是唐代伟大的现实主义诗人,其诗广泛深刻的反映社会现实,被称为“诗史”,杜甫也因此被尊为“诗圣”,有著名的“三吏”:《潼关吏》、《石壕吏》、《新安吏》;“三别”:《新婚别》、《垂老别》、《无家别》。

10、我国第一部纪传体通史是《史记》(又称《太史公书》),作者是汉朝的司马迁,鲁迅称《史记》为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,有:12本纪、30世家、70列传、10表、8书,共130篇。

11、“四史”:《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》。

12、元曲四大家:关汉卿、郑光祖、白朴、马致远。

13、《聊斋志异》是我国第一部优秀文言短篇小说集,作者是清代著名小说家蒲松龄。

“聊斋”是他的书屋名,“志”是记叙,“异”是奇怪的事情。

中国古代文化常识2017高考语文复习必背知识小册目录第一章、常用常考成语第二章、《考试大纲》规定的必背篇目第三章、中国古代文化常识第四章、常见文言实词120例第五章、常见文言虚词第三章、中国古代文化常识一、古代称谓1.谦称与尊称(1)自谦称谓古代的自谦称谓,大都带有“卑、下、鄙、贱、愚、小”等语素,如“卑人、下愚、鄙人、贱子、小可”等;或者是带有这种意思的词语,如“仆、臣、不肖、不才、不佞”等,表明自己地位卑微,才疏学浅。

不但称呼自己有谦称,称呼自己的亲属也有谦称。

如:“家”常用作称比自己辈分高或年长的人,如家父、家母、家兄。

“舍”常用作称比自己年幼的亲属,如舍弟、舍妹。

“先”常用作称已去世的己方长者,如先帝、先父、先母。

“亡”常用作称同辈的去世者,如亡妻、亡弟。

(2)尊称称谓自谦称谓是以卑己的方式间接向对方表示礼敬,而尊称称谓是直接向对方表达敬意。

其方法有四种:①称人之字。

例:故今具道所以,冀君实或见恕也。

(王安石《答司马谏议书》)“君实”是司马光的字。

②称人以美德之辞、美称词语。

古人多用“君”“子”“公”“先生”等。

③称人以爵位、职衔、身份。

④称人以其近侍、所在。

这类尊称多用于君王、尊者。

常用的词语有“陛下”“阁下”“殿下”“足下”“执事”等。

2.年龄称谓襁褓(qiǎnɡ bǎo):未满周岁。

孩提:两至三岁。

总角:幼年泛称。

豆蔻年华:女子十三四岁。

及笄(jī):女子十五岁。

弱冠:男子二十岁。

而立之年:三十岁。

不惑之年:四十岁。

半百:五十岁。

耳顺之年:六十岁。

古稀之年:七十岁。

耄耋(mào dié)之年:八九十岁。

期颐(jī yí):一百岁。

3.亲属关系称谓过去曾有人把中国古代的社会叫宗法社会。

宗法是以家族为中心,根据血统远近区分嫡庶亲疏的一种等级制度。

先解释两个概念:六亲:父母妻子兄弟。

九族:有两种解释,一是纵向的,指的是高祖、曾祖、祖、父、自己、子、孙、曾孙、玄孙;一是横向的,指父族四、母族三、妻族二。

古代一人犯罪,常常牵连到亲属也被杀戮,所谓灭三族,指父母兄弟妻子;所谓诛九族,包括从高祖到玄孙的直系亲属,以及旁系亲属中的兄弟、堂兄弟等。

这是封建专制时代惨无人道的刑法。

再看古代的亲属称谓:父之父为祖父,父之母为祖母;祖之父母为曾祖父、曾祖母;曾祖之父母为高祖父、高祖母。

子之子为孙,孙之子为曾孙,曾孙之子为玄孙。

母之父为外祖父,母之母为外祖母。

妻之父为岳父(丈人、泰山),妻之母为岳母(丈母、泰水)。

夫之父为公(舅),夫之母为婆(姑),连称为公婆或舅姑。

如唐代朱庆馀《闺意上张水部》:“洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。

”这里的“舅姑”即公婆。

兄弟排行:伯——老大,仲——老二,叔——老三,季——排行最小。

二、姓名字号1.名字名字是名和字的合称。

名是社会交往中每一个人的代号。

古人对命名非常重视。

据《礼记》记载,孩子出生三个月,父母要选择良辰吉日为孩子举行命名仪式。

而在正式命名之前往往还有乳名,又叫小名。

如曹操小名阿瞒,刘禅小名阿斗,刘裕小名寄奴,至今农村还有取小名的习惯,目的是为了容易养育,避免娇贵,故多以贱物为名,如阿毛、二狗、石头、锁柱、铁蛋等等。

人到成年,又要取一个名字,就是“字”。

古礼,男子二十岁举行冠礼,结发加冠时取字;女子十五岁许嫁,举行笄礼,结发加笄时取字。

取字时一般遵循“名字相应”和“字以表德”的原则,即“字”往往是“名”的解释和补充,是和“名”互为表里的,所以又叫“表字”。

名和字既然互为表里,两者往往就有意义上的联系。

这些联系主要有:(1)同义的:班固,字孟坚;曹操,字孟德;许慎,字叔重。

(2)反义的:端木赐,字子贡;韩愈,字退之;王念孙,字怀祖。

(3)连义的:司马牛,名耕,字子牛;赵云,字子龙(《周易》“云从龙,风从虎”);苏轼,字子瞻。

2.号称呼一个人,还可以称号。

号有别号、谥号、庙号、年号。

(1)别号。

别号不受名字规则的约束,是名之外的另一个名字,它往往跟一个人的兴趣、专长、志向、经历、爱好等有关。

这多半是骚人墨客用来寄情托兴的。

如:欧阳修喜欢饮酒,自号“醉翁”。

陆游因不拘礼法,为人放荡不羁,故自号“放翁”。

白居易,号香山居士。

居士,有隐居、淡泊名利的意思。

欧阳修,号六一居士。

六一,是指一万卷书,一万卷古金石文,一张琴,一局棋,一壶酒,一老翁。

苏轼,号东坡居士。

“乌台诗案”后,苏轼被贬黄州团练副使。

黄州有一个地方叫东坡,白居易也曾居住过,苏轼仿照白乐天的志趣爱好,自号东坡。

这个号记载了他人生中一段难忘的经历。

(2)谥号是周代才有的。

这是给贵族上层人物,如天子、诸侯、卿大夫等死后的一个带有盖棺论定性质的称号。

古代帝王、诸侯、大臣、高官死后,朝廷按照封建社会的道德标准,据其生平事迹,给他评定一个称号,以褒贬善恶,就叫作谥号。

如:北宋范仲淹、司马光的谥号都是“文正”,欧阳修、苏轼的谥号都是“文忠”。

(3)庙号。

封建皇帝在谥号前还有庙号。

帝王死了之后,在太庙立室奉祀时追尊的名号叫庙号。

从汉代起,每个朝代一般是第一个皇帝的庙号为高祖、太祖或世祖,以后的承位之帝为太宗、世宗。

如:唐高祖李渊,唐太宗李世民;宋太祖赵匡胤,宋太宗赵匡义。

(4)年号。

年号是封建皇帝纪年的名号。

年号是从汉武帝开始有的,汉武帝公元前140年即位的那一年称为建元元年,第二年称为建元二年等等。

新君即位必须改变年号,称为“改元”。

三、天文历法1.阴阳五行(1)阴阳。

古代认为任何事物都是互相区别、互相对立的,相互对立的双方就称为阴阳。

如:天为阳,地为阴;日为阳,月为阴;火为阳,水为阴;男为阳,女为阴;凸为阳,凹为阴;山南水北为阳,山北水南为阴。

(2)五行。

五行是指金、木、水、火、土,是古人认为构成世界的五种元素。

五行相生相克,相生是指木生火,火生土,土生金,金生水,水生木;相克是指水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。

2.干支纪年法干支纪年,是用十天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)和十二地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)依次两两相配而成的一种纪年方法。

正式使用干支纪年一般认为始于东汉光武帝时期,其方法是十天干和十二地支,以单数配单数,双数配双数。

按顺序配合,当天干轮完六遍时,地支轮完五遍,即整个过程从甲子开始,最后以癸亥结束,刚好六十次,一次代表一年,即为六十个年号。

甲和子都占干支的第一位,六十年轮为一周,这一周就是一个甲子,或称“六十花甲子”,所以“干支纪年”又叫“甲子纪年”。

3.地支计时法古人将一昼夜划分为十二个时辰,以十二地支表示。

子时即23~1点,丑时即1~3点,寅时即3~5点,卯时即5~7点,辰时即7~9点,巳时9~11点,午时即11~13点,未时即13~15点,申时即15~17点,酉时即17~19点,戌时即19~21点,亥时即21~23点。

后来又将一个时辰分为初、正,如子初即等于23点,子正即等于0点。

这样就和现在的24小时制大体对应起来了。

所谓“小时”,也就是古人半个时辰的意思。

4.风俗节日古人把一年中的一些特殊日子作出特殊规定,称为节日,各有不同的生活方式和风俗习惯,下面把一些主要节日按月加以叙述。

元旦——中国元旦历来指的是农历正月初一,农历新年的庆祝活动,多集中在这一天,一向极隆重,叫作过年。

从五代起有贴春联的习俗。

近代普遍使用阳历后,多把阳历的1月1日叫作“元旦”,而把农历的正月初一叫作“春节”。

上元——农历正月十五。

古代以正月十五为“上元”,七月十五为“中元”,十月十五为“下元”,全称“三元”。

上元又叫“元宵”。

中古以后我国有元宵节张灯观赏的习俗,故又称“灯节”。

清明——二十四节气中的清明日,古人往往要祭祖扫墓,现为国家规定的传统节日。

端午——农历五月初五,又称端阳节,人们要吃粽子、划龙船,据说是为了纪念屈原或伍子胥。

七夕——农历七月初七,据说牛郎、织女在鹊桥相会,人们陈酒脯、瓜果于庭中,未婚女子对月穿针引线,向织女乞求智巧和婚姻幸福。

中秋——农历八月十五,古人认为这天晚上月亮最圆最亮,是全家团圆赏月的佳节。

有洒扫庭院、赏月吃月饼等习俗。

重阳——农历九月初九,二九相重,又称重九。

古人以“九”为阳数。

日月都逢九,所以称为“重阳”。

古代有登高饮酒的习俗,相传登高是为了避害,插茱萸饮菊花酒可以避祸。

王维《九月九日忆山东兄弟》:“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

”除夕——一年的最后一天叫作“岁除”,“除”是除旧布新的意思,要吃丰盛的年夜饭。

其夜叫“除夕”,俗称大年夜。

古代有儿童守岁不睡以迎接新年的习俗,叫作“守岁”。

四、地理政区1.古代地理名词的特殊含义江,指长江;河,指黄河;关,指函谷关;山,指崤山;江左,指长江以东地区;江右,指长江下游以西地区;江表,指长江以南地区;关中,指函谷关以西地区;山东,指崤山以东地区;中原,指黄河中下游地区;塞外,指长城以北地区,即今内蒙古自治区中部和西部一带;关外,指函谷关或潼关以东的地区,明清称辽宁、吉林、黑龙江三省为关外,因位于山海关以外而得名;阳关,西汉置,故址在今甘肃敦煌县,因在玉门之南,故名。

2.一些地名的合称三山:指神仙居住的蓬莱、方丈、瀛州。

四海:本指东海、南海、西海、北海,后泛指全国各地。

五湖:洞庭湖、鄱阳湖、太湖、洪泽湖、巢湖。

五岳:东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山、中岳嵩山。

六合:东、西、南、北、天、地,泛指天下或宇宙。

八荒:东、南、西、北以及东南、东北、西南、西北八方荒野之地。

九州:冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州。

3.政区国家的产生是形成行政区划的先决条件。

历代地方区域的划分,各有不同。

有时候,同一个区域名称而含义大有区别。

现举出一些例子来加以说明。

中国——夏代是我国古史传说中的第一个朝代,对后代有很大的影响,所以到了周代,人们就开始自称“夏”了,后来又有称“华”的,这就是现在中国又称“华夏”的由来。

但是,直到春秋战国时,对古代中国始终没有一个统一的称呼。

毛泽东诗词“长夜难明赤县天”,“六亿神州尽舜尧”,这里的“赤县”和“神州”都指中国。

后来,“中国”指黄河中下游的中原地区,到了清代,凡清政府所辖范围都叫“中国”。

州——相传尧时禹平洪水,分天下为九州,即冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州。

郡——行政区域,秦分天下为三十六郡。

国——是汉代诸侯王的封域,也是行政区。

国的区域略等于郡,所以“郡国”连称。

道——唐代的道是监察区,略相当于汉代的州。

路——宋代的路最初是为征收赋税转运漕粮而分的区域,后来逐渐带有行政区划和军区的性质。

省——本来是官署的名称,即尚书省、中书省、门下省。

自元代开始,省成为最高一级行政区划单位,历经元、明、清三代直到现在。

府——依唐代制度,大州称为府,因为这些州都置有都督府或都护府,唐代府隶属于道,宋代府隶属于路。