川北剪纸的艺术风格探索

- 格式:pdf

- 大小:1.71 MB

- 文档页数:3

西南传统剪纸的艺术风格及人文情怀分析西南传统剪纸艺术源于我国古代,具有深厚的历史渊源和文化底蕴。

在西南地区,尤其是四川、云南、贵州等省份,剪纸艺术一直以来都具有独特的风格和人文情怀。

本文将对西南传统剪纸的艺术风格及人文情怀进行分析,探讨其特点和魅力。

西南传统剪纸的艺术风格体现了浓厚的民俗特色。

西南地区是我国少数民族聚集地之一,这里的剪纸艺术在表现手法、题材内容和艺术风格上都充满了浓厚的少数民族文化元素。

在剪纸作品中,常常可以看到龙、凤、麒麟、虎、狮子等神话传说中的动物形象,以及各种传统节庆、宗教祭祀的场景和图案。

这些元素不仅展现了丰富多彩的民族文化,也传承了西南地区悠久的历史传统和文化遗产。

西南传统剪纸的艺术风格注重线条和形式的表现。

在剪纸艺术中,线条与形式是至关重要的因素,它们直接决定了作品的整体效果和观赏价值。

而西南传统剪纸的线条和形式表现尤为突出,其在剪纸工艺上注重精雕细刻,将街巷、建筑、山水等丰富多彩的生活场景通过简练的线条勾勒出来,给人以美的享受。

在形式上,西南传统剪纸作品常常以对称、层次和节奏感为主,展现出一种独特的视觉美感。

西南传统剪纸的艺术风格还强调对色彩的运用和搭配。

与其它地区的剪纸相比,西南传统剪纸的色彩更加鲜艳丰富,大胆运用了红、黄、蓝、绿等明亮的色彩,使作品更加生动活泼,充满了朝气和活力。

通过对色彩的巧妙运用和搭配,西南传统剪纸作品展现出了一种独特的色彩美感,给人以视觉上的冲击和享受。

除了艺术风格之外,西南传统剪纸还蕴含着丰富的人文情怀。

这种情怀体现在对生活、自然、传统习俗等方方面面的关怀和表达上。

在西南地区,剪纸艺术家们常常通过剪纸作品来表现对自然的崇敬和热爱,描绘各种动植物、山水风景等自然景观,展现出了对大自然的敬畏和赞美之情。

西南传统剪纸作品还通过对人物形象和生活场景的表现,展现出了对传统习俗和文化的传承和弘扬。

这些作品不仅具有很高的观赏价值,还具有较强的文化内涵和历史意义。

东北地区剪纸及艺术传承探析摘要:东北剪纸是东北地区人民创造的以期盼吉祥幸福为主题,包含传统文化等众多内容在内的一种极具民族风格的艺术表现形式。

本文介绍了东北地区的剪纸纹样及造型艺术特征,探讨剪纸艺术,从中挖掘东北地区剪纸纹样的审美与精神价值。

关键词:剪纸;纹样;造型0引言在纸张还没有出现以前,居住在东北地区的蒙古族、满族、索伦亚族及汉族用金属薄片、绢帛、鱼兽皮、桦树皮等为原材料,通过剪、刻、镂空等方式制作出各种各样的图文以及图案。

[1]纸的发明和普及,给人们的艺术创作提供了更多的空间,从而也诞生了剪纸艺术。

辽阔的黑土地孕育出独特的地域风情,形成了人们视野中的东北剪纸风格。

不同于南方剪纸的温婉秀丽、岭南剪纸的富丽堂皇、蔚县剪纸的缤纷多彩,东北剪纸有着自己独特的地域文化与民俗气息。

通过对东北地区剪纸纹样与造型的研究,探索背后的民俗文化与艺术内涵,对剪纸的传承与在现代设计中的,无疑是具有借鉴意义和参考价值的。

1东北地区剪纸纹样东北剪纸内容多根据当地民族的图腾和原始文化进行创作,其造型符合本民族的原始崇拜和信仰。

东北剪纸纹样受天寒地冻的大环境影响,多被赋予粗犷的形态和豪爽厚重的风格。

剪纸纹样的纹样题材可分为符图纹样、植物纹样、动物纹样和人物纹样四类。

1.1符图纹样题材符图纹样包括文字纹样和吉祥几何纹样。

常见的文字纹样以“福字纹样”“寿字纹样”“喜字纹样”为代表,这类文字以简单直接的方式表达了人们最质朴的心愿。

文字剪纸变化多端,通常以花草作为配饰,使剪纸更具趣味性。

吉祥几何纹样在中国古代器物上较为多见,被人们借鉴使用在剪纸中,较常见到的有菱形纹、曲线纹、如意纹等。

在剪纸中,具有吉祥意义的文字与几何纹样深受人们喜爱。

1.2植物纹样题材植物纹样在剪纸艺术创作中经常被使用,植物纹样以写实表现为主,简单的变形处理为辅,以独立存在或相映成趣的形式运用到剪纸创作中。

植物纹样又以花卉纹样和果实纹样为主要题材。

花卉纹样包括莲花纹样、牡丹纹样、四季花纹样等。

古朴典雅的渭源民间剪纸艺术打开文本图片集张灯结彩庆佳节,民俗风情千古传。

剪纸作为一项传统的中国民间艺术,被列入活态的非物质文化遗产。

人们过年贴剪纸,平时也把它作为收藏品。

不少人更是把剪纸装裱起来作为家庭装饰品或馈赠亲友的礼物,喜爱剪纸收藏的人也越来越多。

甘肃渭源是渭河文化的发祥地,有着极其丰厚的文化底蕴。

历史悠久的渭源剪纸艺术分布在全县16个乡镇,风格古朴典雅,线条秀丽,构图大方、粗犷,主要应用在民间庙会祭祀、婚丧嫁娶、祝寿礼仪、社火旗幡、灯笼、窗花、炕围、门头花等方面。

剪纸是中国人祈福与祝福的符号,是几千年无数代劳动人民口授心传、约定俗成的活态生活文化史。

剪纸在稚拙的艺术形式的表层下,活脱脱地透出人们对生活和人生的渴望。

早在汉、唐时代,民间妇女即有使用金银箔和彩帛剪成方胜、花鸟图案贴上鬓角为饰的风俗。

人们经常用纸做成形态各异的物像和人像,与死者一起下葬或在葬礼上燃烧,剪纸还被用作祭祀祖先所用供品的装饰物。

后来逐步发展,在节日中,用各色纸剪成各种花草、动物或人物故事,贴在窗户上(又叫“窗花”)、门楣上(又叫“门签”)作为装饰,也有作为刺绣花样之用的。

现在,剪纸更多地是用于装饰,也可为礼品作点缀之用。

所谓剪纸,顾名思义,一把小剪,几张纸片,其基本造型手段不过是用剪刀将一张张平平的薄纸剪出种种形状,其形式的制约性很大,不可能像绘画那样,可以运用笔的抑扬顿挫、墨与色的无穷变化,把物象的体积质感、浓淡虚实表现得淋漓尽致。

然而,艺术形式的特色时常恰好蕴藏在工具性能的局限性中,从特性中生发出特长来。

剪纸的主题主要有三种:一是以民间活动为题材,反映农村生活和风俗习惯,如捕鱼、牧童等,多表现对幸福生活的向往和追求,如吉祥图、年年有余、竹报平安等。

二是以历史故事、民间神话传说为题材,如鹊桥相会、老鼠娶媳妇等。

三是以花鸟草虫为题材,巧妙地构成含有象征吉祥的图案。

渭源民间剪纸侧重于对象的轮廓,先剪个大样,要有神气、有势,这便是轮廓。

剪纸中的“走西口”,剪纸彰显民间文化艺术魅力剪纸中的“走西口”剪纸,又叫刻纸,是一种镂空艺术。

是中国汉族最古老的民间艺术之一。

其在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。

剪纸的载体可以是纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮革。

最具代表性的是北方山西的江萍剪纸,发展成为多色、套色、花色美,形成了'简中求繁、繁中求和、和中求殊'的原色、重彩艺术语言。

剪纸在中国农村是历史悠久,并且流传很广的一种民间艺术形式。

剪纸,就是用剪刀将纸剪成各种各样的图案,如窗花、门笺、墙花、顶棚花、灯花等。

剪纸艺术是汉族传统的民间工艺,它源远流长,经久不衰,已成为世界艺术宝库中的一种珍藏。

那质朴、生动有趣的艺术造型,有着独特的艺术魅力。

走西口系列王红川/剪纸柳陆/文家住在太原玉莲一十六岁整爹爹孙朋安刚和太春配了婚生下一枝花好比蜜蜂见了花名叫孙玉莲心中喜盈盈咸丰整五年二姑舅捎来信山西遭年限西口外好收成有钱的粮满仓有心走西口受苦人实可怜又怕玉莲不依从妹妹莫猜疑吞糠咽菜不嫌苦哥哥对你提你何必出远门我有心走西口年年遭年馑你愿意不愿意遍地草不生咱二人成了亲没打粮一颗恩爱似海深活活饿死人哥哥你要走哥哥说端详妹妹泪双流妹妹痛断肠丢下小妹妹眼含伤心泪叫人家谁收留低头包衣裳铺盖抱在怀哥哥你一定要走泪蛋蛋掉下来妹妹也不强留恩爱的好夫妻端出梳头匣怎舍得离别开我给哥哥梳梳头我给哥哥梳完头走路走大路我送哥哥走不要走小路手拉住哥哥的手在路上人儿多送到哥哥大门口能给哥哥解忧愁坐船要坐中间住店要睡炕中你不要坐船头你不要靠墙根就怕那风摆浪恐怕贼人来把你摆在河里头挖墙掏窟窿不要抽大烟太春出了门不要去耍钱迈步往前走学下那赖毛病铺盖背在身恐怕你受可怜离别真伤心哥哥往前走走出二里半弯儿看不清扭回头来看上房瞭一瞭瞭见小妹妹再瞭瞭心上人还在房上站走西口简介走西口究竟是从何时开始的呢?据有关史料记述,早在明代中后期,即阴山南麓的阿拉坦汗统治时期,鼓励从长城以内迁入的汉人来塞外耕耘,给他们土地,给他们毡帐,给他们牛羊和耕畜,请他们把内陆的农耕技术传入大漠。

民俗艺术中剪纸的艺术特色研究一、陕南地区剪纸文化的艺术特色剪纸这个民间艺术形式有悠久的历史,在全国各地不同风格和特色。

古老而纯朴的陕南剪纸以它特有的魅力,为人们所喜爱。

陕南剪纸在表现内容上,继承传统,贴近生活,近距离反映现实生活。

有人物活动、花鸟鱼虫、飞禽走兽、民间故事传说等。

陕南剪纸大都出自农家妇女之手,以淳朴、粗犷、简炼、明朗为特点。

陕南剪纸形成多样,造型抽象,体现了象征性的地域特征。

1、内容丰富多样陕南剪纸抒发着劳动人民的情感和审美气息,在浩瀚丰富的剪纸艺术中,陕南剪纸种类多样性表现在其题材的丰富性上。

陕南剪纸形式多样,一是单色剪纸,二是色纸拼贴剪纸。

单色、拼贴、纸塑等多种形式相互使用,内容上以戏曲人物为主,花鸟动物中常常加进象征文化符号的琴棋书画,八宝等,有浓烈的中原文化特征。

当地人物,故事描述,花鸟虫鱼,飞禽走兽,等各方面的选题,是剪纸的主要内容。

这些剪纸题材综合了观赏性和实用性,具有独特的民族风格。

在居室生活中,剪纸题材的鸟兽、花草、多用于窗花门笺等。

2、造型大胆夸张陕南民间剪纸在造型上大胆夸张,却又不失逼真,随性而不失优美,随意剪刻,但又注重意念,体现了陕南的地域特色和陕南剪纸造型的抽象性。

在构图上,单纯、优美、丰实饱满、寓意严谨、构图祥和、视觉丰富、表现殷实、表现出求圆满的心理诉求和视觉审美。

在色彩上,大多以单色为主,造型简洁、洒脱、精致、注重夸张变形。

色彩使用上,随使用场合而定。

白纸、红纸、黄纸、都可应用。

内容多以传统的花鸟和动物为主,虚实相生,色彩分明,表现出其构思的丰富,洋溢着浓厚的浪漫气息和装饰性。

3、寓意丰富唯美陕南剪纸较为纯真、浑厚、古朴、反映了人民的质朴和敦厚。

在农家妇女手中,以生活感受和感情的影响下所感知,想象在创作中发挥主导作用。

她们把自己的想法剪在纸上,认为怎么美就怎么去表现,但这种最真的感情释放中却充分流露出浓浓的原始趣味和稚拙之美,让人感到质朴、清新、纯真。

唤马剪纸:“高手”在民间作者:尚明来源:《四川省情》2013年第05期剪纸作品的博物馆走进广元市苍溪县唤马镇小学,就仿佛来到了一座大型的剪纸艺术博物馆,教学楼、办公楼、实验室、图书馆的墙壁上,都悬挂着装裱好的剪纸作品。

“这是《富贵满堂》,这是《苍溪十景》,那一幅是《春耕图》……”老师们一边带领着我们参观学校,一边如数家珍地介绍着。

同时学校还设立了“唤马剪纸”陈列室和创作室,为剪纸作品的创作和展示营造了专业的氛围。

漫步在唤马镇小学,圆形、半圆形、月牙形、锯齿形、柳叶形、水滴形等造型元素看似随性实则精巧的组合,形成了一件件风格独特别具一格的剪纸作品。

画面的粗与细、长与短、疏与密、阴与阳、虚与实的对比千变万化而又和谐统一。

如今的唤马镇小学已经成为唤马剪纸的一扇窗口,其间充溢着浓郁的剪纸艺术氛围,让人们真切感受到剪纸艺术带来的美。

我们所能看到的只是其中一部分,在2006年唤马剪纸被列入“四川省首批非物质文化遗产名录”,唤马镇被文化部命名为“民间剪纸艺术之乡”后,唤马小学在保护与传承这一川北民间艺术的作用上显得愈加重要。

2011年,唤马剪纸正式走进了学校的课堂,学生从三年级开始学习,每周一节课,毕业考试合格的学生可领取剪纸结业证书。

“剪纸的过程是绘画创作和手工制作的综合,教学从绘画创作、手工劳作两方面入手,首先从书本上选取具有代表性和典型性的画面经过变形,改成剪纸画,然后再传授手工劳作之剪、刻、贴的技能,如讲授人物头像的剪法,可根据中国传统人物画法…三庭五眼‟的规律变为剪纸人物头像剪法的…三庭三眼‟。

这样学生易接受、易掌握,使教学顺利进行。

”老师向我们介绍道。

剪纸创作更拓展到了课外,体现在学校生活的方方面面。

鼓励寄宿生自己动手将纸张经过剪的艺术处理变成作品,用以美化装饰寝室;组织学生到田间地头赏花,并进行剪纸作品创作,将自然美融入到艺术美之中;老师们还编写出版了《怎样学剪纸》、《唤马剪纸》和《校园剪纸》等教材。

浅析中国剪纸艺术的风格趋向与地域特色作者:拉毛卓玛来源:《环球人文地理·评论版》2015年第06期摘要:在中华民族五千年的文明发展史中,剪纸作为一种民间艺术形式逐步形成了独树一帜的视觉传达体系,具有一定的历史文化意义。

本文就中国民间剪纸艺术的风格趋向及地域特征进行分析、论述,意在将剪纸艺术的朴素思想、人文情感、民间习俗和制作技艺进行有机的结合,表达出隐藏于古老文明的传承之中的现实意义。

关键字:剪纸艺术;风格趋向;地域特色中华民族历经五千年的文明发展,其民间艺术形式逐步形成了独树一帜的传达体系。

在世界艺术之林将朴素的思想、情感、习俗和技艺有机的结合在一起,隐藏于古老文明的传承之中,在这其中包括剪纸在内的古老艺术形式则具有特殊的艺术代表性。

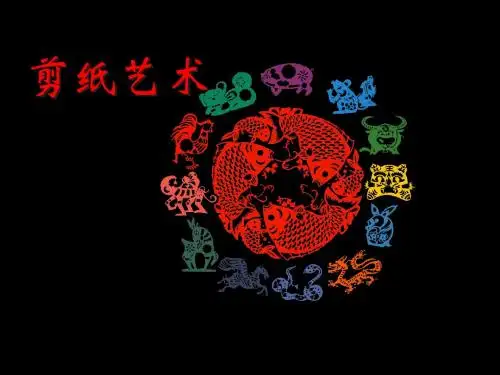

剪纸艺术可分为民间剪纸和现代剪纸两大类。

民间剪纸是剪纸艺术的源泉,是中华民族千年的文化沉积的代表。

国外称中国的民间剪纸是中国妇女的艺术,主要是因为中国民间剪纸大都是由民间劳动妇女的一种实用艺术行为,一般来说是为了美化生活、装饰环境和承传习俗而制作的。

例如:民间常见的窗花艺术,就是贴在窗户上的一种装饰艺术形式;我们所说的“喜花”则是结婚的时候用来装饰洞房、烘托喜庆气氛的特殊剪纸形式。

而现代剪纸艺术则是近现代在民间剪纸和民族剪纸的基础上发展起来的,大多出自现当代艺术家之手,创作形丰富多彩、题材多样,与此同时也大量吸收其它艺术的样式和风格和造型手段,丰富剪纸艺术的现代表现形式。

陕北剪纸由于其地处黄土高原地区,丰厚的地理特性和纯朴的人文环境也造就了黄土高原特殊的剪纸艺术表现形式和艺术风格。

黄土高原特有的民间艺术形式对于剪纸艺术也有着一定的艺术影响。

陕北剪纸艺术就像我们所熟知的信天游一样,淳厚朴实、灵动大气,实时透露出了陕北妇女心地率真、浪漫率真、洒脱奔放的地域个性。

剪纸的工具(剪刀)随心而走随性而行,不受已有艺术造型思想的束缚和禁锢,不怕所谓的“造型丑”,全凭创作者心性所致、灵活随意的一双巧巧手,剪纸作品出自作者内心艺术源泉的激烈迸发,有情、有意、有理、有趣、有看头……相对于中国北方有所不同,我国的南方剪纸则表现出一种线条柔和、刀法细腻的艺术特征,这与南国的灵山秀水一样精致柔情、优雅惬意是分不开的。

陕南陕北民间剪纸之比较研究摘要陕西民间剪纸历史悠久、风格独特,以榆林、延安为主的陕北剪纸美观、大方、质朴、纯真,显示出粗犷豪迈的精气神。

以汉中、安康为主的陕南剪纸精致、小巧、清新、绵柔,透露出深沉忧郁的阴柔美。

陕北剪纸人人皆知,陕南剪纸默默无闻,出现了“南北失调”的现象。

正确认识陕南剪纸的重要性,发掘陕南剪纸的独特性,这是一个丰富我国民间剪纸的重要途径,也是当前学术界值得探讨的重要课题。

关键词:剪纸比较陕南陕北剪纸,是我国的一种传统民间工艺品,从古到今已有几千年的历史,从南到北、从西到东都有它的身影,是老百姓们经常用经常剪的民间艺术品,由于受着不同的气候环境、民俗民风的影响,形成了个性鲜明的地域风格和特点。

陕西北穿黄河南靠长江中卧秦岭。

独特的地理环境使其在民间剪纸方面有着悠久的历史和特色,陕北的黄土高坡诞生出粗、大、拙的“抓髻娃娃”,陕南的汉江流域孕育出细、小、巧的“双鱼拜寿”,都展示出了本地特有的地理环境、人文风貌、历史传承。

一陕北剪纸的发展演变及其特点陕北剪纸从文化上来讲属于黄河文化的一部分,具有朴实、粗犷、豪放的特征,无论是安塞剪纸还是三边剪纸,它们的背后折射着黄河文化的影子,是历史遗迹的缩影。

(一)陕北剪纸的起源和发展从起源上来讲,我国各地的民间剪纸的起源都与原始社会时期的生殖崇拜和信仰有着有难分难解的渊源。

如春节时家家户户贴的的窗花,陕北农村老人认为是为了消除灾难、期盼来年丰收,家家户户都平平安安;贴“瓜子娃娃”、“守门娃娃”,为了保护家里的小孩子远离疾病灾祸、健康成长、幸福平安;大门口贴钟馗、秦琼、敬德等门神,是防止邪病、牛鬼蛇神等进入院子;屋内门上贴侍女是为了保佑家里的妇女孩子平安幸福。

再如,婚嫁剪纸中的“麒麟送子”、“莲生贵子”等纹式都表示新婚夫妇生活幸福、早生贵子、对子多福的寓意。

在陕北地区,保平安是剪纸艺术的主流内容,从古到今、从农村到城市、从上层到平民,剪纸“抓髻娃娃”历来都是陕北农村民间剪纸中的主要样式。

长白山剪纸艺术初探作者:陈晓斌董俊利来源:《参花·下半月》2016年第08期摘要:对占据民间美术重要地位的剪纸艺术来说,其和所有中国民间的手工艺术一样,都有着悠久的历史和文化积淀。

在充分了解中国剪纸历史的基础上,正确认识到中国剪纸的由来,对于我们学习剪纸和进行剪纸艺术创作将会更加有利。

关键词:长白山剪纸艺术民间剪纸艺术在我们这个具有五千年悠久历史文化的国家,各民族的传统艺术和民间文化历来都被劳动人民所传颂,它们共同汇成了中华民族悠久光辉灿烂的文化。

一、了解民间剪纸艺术的发展和变革在中国民俗文化中,剪纸始终都有着举足轻重的地位,这可以看得出我国的剪纸文化底蕴是非常深厚的。

了解了民间剪纸的由来,才能够正确地意识到保护和弘扬剪纸文化的重要性。

从我国的地域情况来分析剪纸艺术的特点,河北、河南的剪纸艺术秀丽、端庄,陕西、山西的剪纸艺术质朴、粗犷,岭南的剪纸艺术富丽、堂皇,而东北的民间剪纸艺术尤其是长白山流域的剪纸风格,既有着与其他地域剪纸艺术异曲同工的艺术风格,又在表现手法上更加具有自己的艺术语言,大气、浑厚、亲切、饱满,毫无矫揉造作之感。

东北的民间剪纸艺术有着鲜明的地方色彩,主要以民间传说为题材,长白山流域聚集着蒙、满、朝鲜、汉、回等各民族及闯关东人的后裔,有采参文化、狩猎文化、木把文化、山水文化及各民族自己的文化,这都为民间剪纸艺术的创作提供了无穷的源泉。

郭沫若先生曾言“曾见北国之窗花,其味天真而浑厚”,可见对其剪纸艺术评价之高。

由此可见,东北民间剪纸艺术是劳动人民对美好生活的一种描绘和追求,这也正是东北民间剪纸艺术魅力的主要原因。

因为它来自于劳动人民生活的土壤里,植根于劳动人民的心中。

早在汉唐时代,民间的妇女就曾使用彩帛剪成一些花鸟等饰样贴在鬓发,为了美丽,还将其缝在枕头上作装饰。

后来随着历史的变迁,心灵手巧的人们也剪得越来越精巧。

到了清代以后,人们把纸熏染成彩色剪成各种动物、人物的形象贴在窗户上,也叫“窗花”。

陕北剪纸在漆画创作中的形式探究

陕北剪纸是中国民间艺术中的一项宝贵文化遗产,它以其独特的技巧和独特的图案形

象得到了广泛的关注。

而在漆画创作中,陕北剪纸也经常被运用于具体的作品中。

本文将

从漆画创作的角度出发,探究陕北剪纸在漆画创作中的形式。

最后,陕北剪纸的造型也被广泛运用于漆画创作中的形象形态设计之中。

陕北剪纸的

形态特征,具有流畅、细腻、生动、活泼的特点,在漆画创作中可以运用于形象的塑造上。

艺术家可以通过收集不同的陕北剪纸图案,在创作过程中结合自己的创意进行深度变形,

凭借着手工和心灵的交流,创造出艺术独创的形象和造型。

综上所述,陕北剪纸是一种非常具有传统文化特点和特色的艺术形式。

在漆画创作中,陕北剪纸的形式也得到了各种运用,包括在图案摹写、装饰元素、线条设计及形象塑造等

方面。

通过对陕北剪纸的形式在漆画创作中的运用方式的研究,可以让我们更深入地了解

到两种文化艺术之间的关系,也为我们的文化艺术创作提供更加丰富的方式和方法。

作者: 熊梅

作者机构: 西华师范大学历史文化学院

出版物刊名: 巴蜀史志

页码: 57-59页

年卷期: 2012年 第5期

主题词: 川北大木偶 川北皮影 川北灯戏 川北剪纸

摘要:川北大木偶、川北灯戏、川北皮影和川北剪纸是川北民俗的重要组成部分,被誉为川北民间文化艺术的“四朵金花”。

它们孕育于川北山乡的文化土壤.同劳动人民的生产、生活息息相关,具有鲜明的地方个性特征,反映了植根在川北地区的民间传说、历史故事、风物民俗、人情世故和审美情趣。

保护和传承“四朵金花”是当前非物质文化遗产研究的课题之一。

Te se zhan tai剪出内涵,剪出精彩——:也方非遗文化“唤马剪纸”校本化课程建设的发展之路♦苍溪县唤马镇小学校吴盛唤马剪纸源起三国时期,发展至今已1700多年。

1999年,唤马被国家文化部命名为“中国民间艺术(剪纸)之乡”,2007年,“唤马剪纸”被四川省人民政府收入首批省级非物质文化遗产名录。

唤马剪纸的悠久历史苍溪县唤马镇原名竹林溪,相传三国时期蜀将张飞镇守闻中前往汉中途中,于竹林溪驻骑小憩,因品酒赏艺丢失坐骑。

张飞在竹林溪边呼唤走失之马。

后人遂称竹林溪为唤马溪。

当时的民间艺人以剪纸的形式记录下张飞醉酒赏艺、竹林唤马等故事。

又因张飞长相威猛,农家妇女手撕张飞形貌贴于门框以驱邪避恶,后逐渐演化为唤马剪纸,传承至今已有1700多年历史。

多年来,唤马剪纸形成了李氏、仲氏、刘氏、苟氏等特色鲜明的众多流派。

唤马剪纸因用材简易、工艺简单深受百姓喜爱,在记录农业生产,美化居家生活,祭祀悼唁中发挥着重要作用。

因材料的原因,唤马剪纸不能长期保存,其收藏价值、经济价值远远不能与根雕、泥塑等民间技艺相提并论。

所以,上世纪70年代以后,唤马剪纸面临传承困难,后继无人的窘况。

唤马小学教师李自鹏是唤马剪纸的李氏传人。

在四十多年的教学实践中,李自鹏老师培养了大批剪纸爱好者和民间艺人,创作了大量的优秀作品,使得唤马剪纸作为一种独特的地方文化样式,享誉省内外。

蹒跚的起步上世纪八十年代末,唤马小学提出了“全面发展+个性特长”的育人理想,将唤马剪纸纳入了学校艺术特色和学生艺术特长的范畴。

但是,剪纸进校园、入课堂的举措,并未得到人们的支持,引来的尽是非议。

唤马小学地处农村。

农民把孩子送入学校,都有着自己最原始、最朴素的想法,渴望自己的孩子通过读书改变命运,走出大山。

剪纸能让他们的愿望实现吗?在他们看来,这是在拿孩子们的未来开玩笑。

随着素质教育的不断深入推进,剪纸教育迎来了真正的春天。

近年来,唤马小学默默坚守,力排众议,挖掘剪纸历史,开展剪纸教学研究,努力传承剪纸文化,确保了唤马剪纸依然留存于世,传承至今。

陕北剪纸的艺术美学色彩分析-工艺美术论文-艺术论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——剪纸艺术是陕北地区典型艺术形式的代表。

它凝聚着陕北人民淳朴和谐的民风,彰显人们性格中的乐观与豪迈,体现了人们对于生活之美和艺术之美不懈追求的态度和精神。

作为陕北物质文化代表的剪纸艺术保留了地方文化的粗犷、古朴、简明等特色,将自己的亲切、通俗、美观等元素融入艺术创作中,使得陕北人的性格特征表现得淋漓尽致。

可以说陕北剪纸不仅仅是艺术,更是陕北人表达内心对于美的渴望、追求和向往的物质载体和精神寄托,具有浓郁的艺术美学的色彩。

一、美观大方的艺术呈现陕北人重视民俗节庆活动,每年都会把极大的热情和精力投入到习俗节庆活动中,并对此活动显示出无比的虔诚,尤其是在剪纸艺术创作上。

陕北剪纸给人的感觉总是美观大气,透露着一股粗犷豪放的任性之美,这不仅与陕北人民的性格密切相关,还离不开这里独特的生活环境因素。

残酷的自然环境没有打垮陕北人民想要美好生活的斗志,他们用民歌唱出对生活的希望,以剪纸艺术表达对艺术美、生活美的追求。

在剪纸创作中怎样剪出美观大方、样式新颖、色调和谐且又符合节气的剪纸,是那些农村艺术家要考虑的问题。

陕北劳动妇女淳朴的思想和对生活的热爱,使得她们把剪纸艺术当做一种独特的情感宣泄和个性表达的方式。

体现在剪纸创作上,力求美观新奇、落落大方、不拘一格。

如春耕剪春牛,提醒农民要及时务农,以免耽误农业收成;八月底剪五谷丰登,祝愿秋收丰产,谷粮充足;过年剪年年有余,表达对未来美好生活的憧憬和向往。

再如窗花、灯花的制作。

窗花剪裁的大小取决于窗子窗格的大小,一般在北方由于人们居住在窑洞中,光线较为昏暗,故在窗子的设计上力求大气,光线充足,使得窗花的制作显得有棱有角、落落大方。

如人物窗花就能够把人物的体态甚至是面部表情尽显出来。

陕北人民无论是在日常生活中还是艺术表现及创作上都讲究大气.正如人们常形容陕北人所说的说话山响,一句能砸一个坑;走路带风,十里山路半刻钟.还有像锅盔像锅盖信天游漫山吼起来等说法,这些都是对陕北人性格特征的真实写照。

剪纸艺术作者:何春茹来源:《课程教育研究·学法教法研究》2016年第18期【中图分类号】G62.20 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)18-0-01从小就接触剪纸,用一把小剪刀能剪出自己心中的花花世界。

但没有任何规律和技巧可寻,也没有色彩及构图知识。

经过系统的学习和观摩,操作实践后,才对它有些更深的了解。

一、剪纸的分类1、剪纸是我国传统的民间艺术,至今已有一千五百年的历史,流行范围很广。

所谓剪纸,就是用剪刀将红色纸剪成各种各样的美丽鲜艳图案,如窗花、门笺、墙花、灯花等。

每逢过年或新婚吉庆,人们便将它贴在家里,烘托节日气氛。

民间剪纸往往通过谐音、象征、寓意等手法提炼,概括自然形态,构成夸张、稚拙、简练、概括的图案。

我国各地均有剪纸风俗,风格各异,做工参差不齐,题材各有不同,材料也千差万别。

2、川北剪纸是我们四川南充地区具有地方特色的剪纸。

他不同于北方剪纸的“天真浑厚”和南方的“玲珑剔透”。

而是粗中有细,细中见粗。

作品明快,构图粗细变化生动,装饰味浓,连接合理,刀味突生的乡土味浓。

其显著特点是带着浓郁的乡风民俗,题材广泛,构思巧妙,风格明快,表现质材,线条流畅,寓意明朗。

画面粗与细,长与短,疏与密,阴与阳,虚与实的对比千变万化。

3、外国剪纸有很浓的剪影味,以外轮廓和黑影来揭示特征和表情。

其样式就好像黑暗中的人影子一样,中间不做镂空,其对细节的表现要求很高,细极之极,力求还原物体本身的真实和立体感。

分黑白剪影,彩色剪影几种。

4、儿童剪纸作品显得简单、粗犷、稚拙、天真、活泼、淳朴,他们剪刀下的形象,不是现实生活中的真实形象,而是他们心目中的形象。

儿童剪纸的生动性、夸张性体现了剪纸高度的概括手法,所以在造型时能减则减,以简代繁、以少胜多,抓住美的因素,夸张主要部分,多一份稚拙之气,少一分雕琢之美。

构图上要自由,灵活一些,呈现一定的随意性,趣味性,形象任意组合,可看可玩。

川北剪纸的艺术风格探索剪纸艺术是我国广大劳动人民智慧和文化的结晶,具有非常重要的传承价值和研究意义,其中,川北剪纸有着较为浓重的地域特点,受到民俗艺术的影响,在表现形式上和其他地域也在一定的差异,具有一种独特的艺术魅力。

本文从川北剪纸的历史背景和代表人物入手,阐释了川北剪纸的多样化艺术风格,从创新发展、教育融合、艺术展览三个方面分析了川北剪纸传承机制,旨在为川北剪纸艺术保护人员提供有意义的艺术价值分析,更好地维护我国传统文化的传承。

标签:川北剪纸;艺术风格;代表人物;传承路径剪纸艺术是中国文化中不可分割的一部分,是人们在长期的劳动和社会实践中积累起来的。

我国的民族剪纸艺术,具备一套非常完整的剪纸造型及艺术创造规律。

人们将生活中最质朴的艺术情感和生活感悟融汇在剪纸作品中,展现了一种独特的属于劳动人民的美,特别是在新年,人们将新年的美好愿望倾注在剪纸作品中,形成一种简单且和谐的美感。

甚至有民族艺术研究学者认为,剪纸艺术中蕴含着中华民族的哲学观念。

一、川北剪纸的历史背景和代表人物分析(一)川北剪纸的历史背景分析川北剪纸是川北眾多民俗艺术的一种,具有非常显著的艺术特征,也是装饰美化人们生活的重要艺术形式。

在分析川北剪纸艺术结构和历史背景之前,首先要着重了解一下川北人的基本性格。

由于地域环境影响,川北地区的人民呈现出直爽保守的性格,且具有非常明显的地域特征,即这种性格是巴文化氛围下的产物。

四川地区是经历过多次迁移,人口的迁进和迁出较为频繁,这导致了该地区文化的大融合,不同的文化在这里得到了有效碰撞,形成了整体活力四射的艺术架构。

川北剪纸正是巴文化中较为重要的一环,它不仅具有传统艺术的保守和包容,也有时代背景的开放和大气。

(二)川北剪纸的代表人物分析川北剪纸作为南方重要的艺术形式,无论是在风格和表现形式上都具有非常浓重的地域色彩。

在经过不同时期艺术结构的更替后,川北剪纸也形成了独有的艺术风格,而这离不开川北剪纸艺术家的辛勤努力。