知识点1_政治协商制度的形成

- 格式:ppt

- 大小:750.50 KB

- 文档页数:10

高一政治协商民主的知识点一、背景介绍政治协商民主是指在我国社会主义民主政治中,通过协商方式实现人民的民主权力,是我国社会主义民主政治的重要组成部分。

政治协商民主是我国特色社会主义的重要制度创新,也是我国政治制度的独特优势所在。

二、政治协商民主的基本原则 1. 平等性原则:政治协商民主强调各方平等参与,任何一方不得强制另一方接受自己的意见,必须通过平等的协商达成共识。

2. 全面性原则:政治协商民主要求各方就国家政策、法律、规划等重大问题进行全面协商,力求形成最广泛的共识。

3. 依法原则:政治协商民主必须依法进行,任何协商方案都必须符合法律规定,不能违背法律法规。

4. 民主集中制原则:政治协商民主既强调广泛协商,又要有决策集中,即通过协商形成的共识被集中起来,成为国家政策和决策的依据。

三、政治协商民主的主要形式 1. 党内政治协商:党内政治协商是党的最高决策机构进行党内政策、重大问题讨论和决策的重要方式。

通过党内政治协商,可以调动党内各方面力量,形成共识,推动党和国家的事业发展。

2. 人民政协:人民政协是我国多党合作和政治协商的重要机构。

它由各民主党派、人民团体和各族各界人士组成,负责参政议政、民主监督、协商民主等职能。

人民政协通过协商、建言献策等方式,为国家的发展提供智力支持和建议。

3. 地方政府政治协商:地方政府政治协商是各级政府与各界人士进行协商、征求意见的重要形式。

通过地方政府政治协商,可以充分发挥各方智慧,形成共识,并将其纳入政府的决策过程中。

四、政治协商民主的作用和意义 1. 促进意见多元化:政治协商民主可以促进各方面的利益诉求得到充分表达和协商,避免单一声音的垄断,保证各方的权益得到充分保障。

2. 增强决策科学性:政治协商民主可以将各方的智慧和意见汇集起来,形成决策的科学性,减少决策的失误和偏差。

3. 增进社会稳定:政治协商民主可以通过广泛协商、听取各方意见,减少矛盾和纠纷的发生,增进社会的和谐稳定。

人教版八下道德与法治第五课我国基本制度第三节基本政治制度知识点梳理一、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度1、一项基本政治制度(我国的政党制度)我国形成了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

这是中国特色社会主义政党制度A是我国的一项基本政治制度。

2、中国特色社会主义事业的领导核心中国共产党3、中国共产党的领导地位是怎样确立的(为什么我国的政党制度要坚持中国共产党的领导)?中国共产党的领导地位是由国家性质和党的性质决定的,是历史和人民的选择。

新中国成立以来,特别是改革开放以来,中国共产党团结带领全国各族人民,实现了从站起来到富起来、强起来的伟大飞跃。

要实现全面建成小康社会奋斗目标、实现中华民族伟大复兴,必须坚定不移地坚持中国共产党的领导。

4、我国的民主党派的地位或作用这些民主党派,是各自所联系的一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟。

各民主党派是接受中国共产党领导的参政党5、多党合作的基本方针长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共6、八大民主党派(1)、中国国民党革命委员会(简称民革)(2)、中国民主同盟(简称民盟)(3)、中国民主建国会(简称民建)(4)、中国民主促进会(简称民进)(5)、中国农工民主党(简称农工党)(6)、中国致公党(7)、九三学社(8)、台湾民主自治同盟(简称台盟)7、人民政协的地位中国人民政治协商会议,简称人民政协,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要机构,是中国人民爱国统一战线组织。

8、人民政协的工作主题围绕团结和民主两大主题9、人民政协的职能履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

10、坚持我国政党制度的意义中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,是发扬社会主义民主的重要形式,它有利于反映民意,集中民智,促进科学民主决策;有利于协调关系,化解矛盾,维护社会稳定和谐;有利于凝聚人心,反对分裂,推进祖国和平统一大业。

二、民族区域自治制度11、我国有多少个民族56个民族12、我国形成的民族关系形成了相互依存的民族关系13、我国民族分布特点民族分布呈现出大杂居、小聚居、交错杂居的特点。

小结第20课新中国民主政治建设一、政治协商制度的形成1、背景:解放军取得重大胜利,中共和民主党派,无党派人士,筹建新中国。

八大民主党派:中国民主建国会(民建)、中国致公党、台湾民主自治同盟(台盟)、中国农工党(农工党)、民主促进会(民进)、中国民主同盟(民盟)、九三学社、中国国民党革命委员会(民革)。

2、形成标志:1949.9中国人民政治协商会议第一届全体会议召开。

大会内容:(1)《中国人民政治协商会议共同纲领》,它具有临时宪法的性质。

纲领规定:①中华人民共和国是新民主主义即人民民主主义的国家(国家性质),实行以工人阶级领导的,以工农联盟为基础的,团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政;还规定了国家各个方面的基本方针和政策。

②中国人民政治协商会议暂时代行将来召开的全国人民代表大会的职能。

(2)选举产生了中央人民政府委员会,毛泽东为主席。

(3)确定了新中国的首都(改北平为北京)、国旗(五星红旗)(大星是中国共产党,小星是城市小资产阶级、民族资产阶级、工人阶级和农民阶级)和代国歌。

(1982年全国人大五次会议定《义勇军进行曲》为国歌)(4)确立公元纪年法。

(5)任命周恩来为政务院(1954年后改称国务院)总理兼外交部部长。

3、发展①1954年后,成为统一战线组织继续存在。

②1956后,中共与民主党派实行“长期共存,互相监督”方针。

(“四大班子”政府、市委、人大、政协)③1982年,中共确立了与各民主党派“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的基本方针,使该制度进一步完善。

4、作用:各民主党派和爱国民主人士参政,议政舞台。

5、职能:政治协商、民主监督。

(西方的政党政治是打橄榄球,一定要把对方压倒。

我们的政党是大合唱指中共领导的多党合作制,中共是执政党,各民主党派是参政党)6、是符合中国国情的社会主义政党制度。

7、1949年10月1日中华人民共和国成立。

意义:①结束了帝、官、封的压迫,使半殖民地半封建的中国成为独立主权的国家。

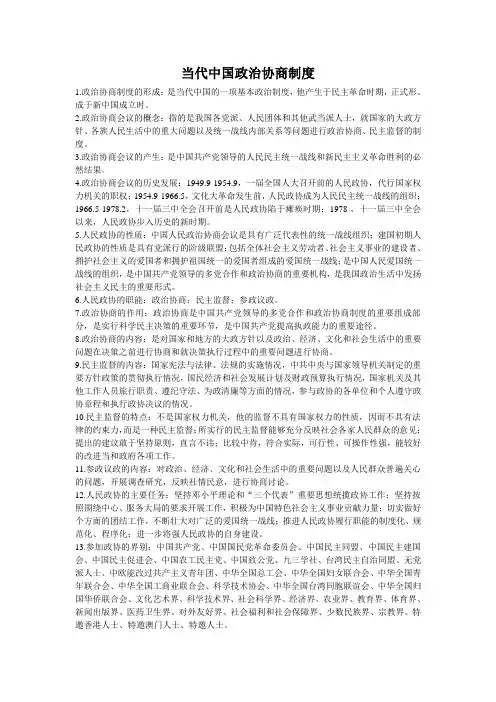

当代中国政治协商制度1.政治协商制度的形成:是当代中国的一项基本政治制度,他产生于民主革命时期,正式形。

成于新中国成立时。

2.政治协商会议的概念:指的是我国各党派、人民团体和其他武当派人士,就国家的大政方针、各族人民生活中的重大问题以及统一战线内部关系等问题进行政治协商、民主监督的制度。

3.政治协商会议的产生:是中国共产党领导的人民民主统一战线和新民主主义革命胜利的必然结果。

4.政治协商会议的历史发展:1949.9-1954.9,一届全国人大召开前的人民政协,代行国家权力机关的职权;1954.9-1966.5,文化大革命发生前,人民政协成为人民民主统一战线的组织;1966.5-1978.2,十一届三中全会召开前是人民政协陷于瘫痪时期;1978-,十一届三中全会以来,人民政协步入历史的新时期。

5.人民政协的性质:中国人民政治协商会议是具有广泛代表性的统一战线组织;建国初期人民政协的性质是具有党派行的阶级联盟;包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者组成的爱国统一战线;是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

6.人民政协的职能:政治协商;民主监督;参政议政。

7.政治协商的作用:政治协商是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组成部分,是实行科学民主决策的重要环节,是中国共产党提高执政能力的重要途径。

8.政治协商的内容:是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

9.民主监督的内容:国家宪法与法律、法规的实施情况,中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策的贯彻执行情况,国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况,国家机关及其他工作人员旅行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况,参与政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

![[高中政治书必修二]高中政治必修二政协的知识点](https://uimg.taocdn.com/2b5412186ad97f192279168884868762caaebb30.webp)

[高中政治书必修二]高中政治必修二政协的知识点高中政治政协知识点共产党领导的多党合作和政治协商制度:中国特色的政党制度共商国是同舟共济1、民主党派的性质:作为各自所联系的一部分社会主义劳动者、社会主义事业的建设者和一部分拥护社会主义的爱国者的政治联盟,它们都是为社会主义服务的政治力量。

2、地位:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,是中国特色的政党制度,是我国的一项基本政治制度。

3、政党制度的内容通力合作的友党关系:中国共产党是执政党,各民主党派是参政党。

各民主党派参政的基本点:参加国家政权,参与国家大政方针和国家领导人的协商,参与国家事务的管理,参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行。

4、多党合作的前提和根本保证:坚持中国共产党的领导。

(中国共产党对民主党派的领导是政治领导,即政治原则、政治方向、和重大方针政策的领导)5、我国多党合作的基本方针是“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”。

“长期共存”是中国共产党存在多久,民主党派就存在多久,多党合作制度要长期存在下去。

“互相监督”实质共产党与各民主党派要在平等的基础上互相监督,尤其强调参政党监督执政党。

“肝胆相照”“荣辱与共”,表明参政党要和执政党一道经受考验,共同承担国家和民族盛衰兴亡的责任。

6、多党合作的根本活动准则:遵守宪法和法律。

7、多党合作的重要机构:中国人民政治协商会议,简称人民政协。

8人民政协①性质:是中国共产党和各民主党派合作的组织形式,是中国共产党领导的、具有广发代表性的爱国统一战线组织,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

9、人民政协围绕团结和民主两大主题,履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

适合国情优势显著1、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的显著特征:共产党执政、多党派参政,共产党领导、多党派合作。

2、政党制度的优越性:①有利于发展社会主义民主政治;②有利于发展社会主义经济和文化;③有利于构建社会主义和谐社会;④有利于推进祖国和平统一大业。

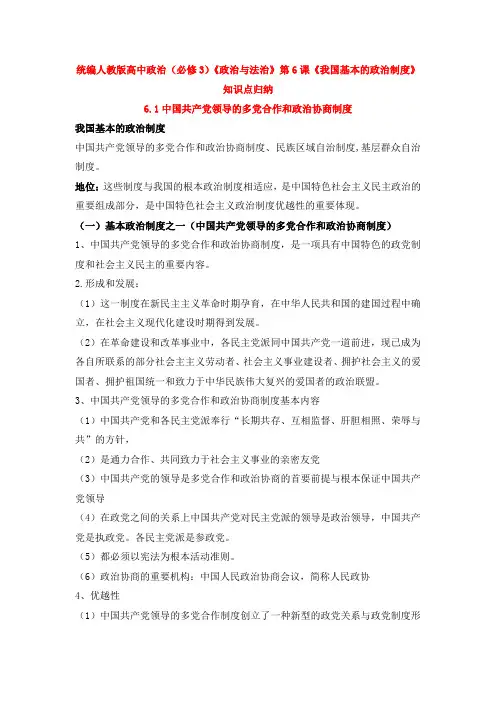

统编人教版高中政治(必修3)《政治与法治》第6课《我国基本的政治制度》

知识点归纳

6.1中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

我国基本的政治制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度,基层群众自治制度。

地位:这些制度与我国的根本政治制度相适应,是中国特色社会主义民主政治的重要组成部分,是中国特色社会主义政治制度优越性的重要体现。

(一)基本政治制度之一(中国共产党领导的多党合作和政治协商制度)

1、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,是一项具有中国特色的政党制度和社会主义民主的重要内容。

2.形成和发展:

(1)这一制度在新民主主义革命时期孕育,在中华人民共和国的建国过程中确立,在社会主义现代化建设时期得到发展。

(2)在革命建设和改革事业中,各民主党派同中国共产党一道前进,现已成为各自所联系的部分社会主主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者的政治联盟。

3、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度基本内容

(1)中国共产党和各民主党派奉行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,

(2)是通力合作、共同致力于社会主义事业的亲密友党

(3)中国共产党的领导是多党合作和政治协商的首要前提与根本保证中国共产党领导

(4)在政党之间的关系上中国共产党对民主党派的领导是政治领导,中国共产党是执政党。

各民主党派是参政党。

(5)都必须以宪法为根本活动准则。

(6)政治协商的重要机构:中国人民政治协商会议,简称人民政协

4、优越性

(1)中国共产党领导的多党合作制度创立了一种新型的政党关系与政党制度形。

政治协商制度的形成

1.背景

(1)人民解放战争的胜利发展。

(2)中共与各民主党派和无党派民主人士筹建新中国。

2.初步建立

(1)标志:1949年9月,在北平召开中国人民政治协商会议。

(2)代表:中国共产党、各民主党派、无党派爱国民主人士、人民解放军、各人民团体、各地区、各民族以及海外华侨的代表。

(3)内容:①大会通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,规定了国

家的国体——人民民主专政,规定了国家各个方面的基本方针和政策。

中国人民政治协商会议暂时代行全国人民代表大会的职能。

共同纲领具有临时宪法的作用。

②大会选举产生了中央人民政府委员会,毛泽东当选为主席,朱德、刘少奇、宋庆龄等为副主席。

③会议还决定改北平为北京,为新中国的首都,以五星红旗为国旗,《义勇军进行曲》为国歌,采用公元纪年。

3.确立

(1)标志:1954年,全国人民代表大会的召开。

(2)作用:中国人民政治协商会议代行全国人民代表大会的任务已经结束,政协作为统一战线组织继续存在,成为各民主党派和爱国民主人士参政、议政的舞台。

(3)主要职能:政治协商和民主监督。

4.发展

(1)1956年,中共提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针,受到各民主党派的热烈拥护。

(2)中共广泛吸收各民主党派和各界爱国人士参政议政,组成最广泛的爱

国统一战线。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度发展到一个新阶段。

人教版历史必修1《新中国的民主政治建设》教案教学目标:了解或掌握人民政治协商会议的召开;“共同纲领”;中华人民共和国成立的概况,共产党领导的多党合作和政治协商制度;第一届全国人民代表大会召开,第一部《中华人民共和国宪法》的诞生,人民代表大会制度;处理少数民族的基本原则,民族区域自治制度.重点:(1)新成立后,我国民主政治建设取得的主要成就。

(2)三项基本政治制度。

共产党领导的多党合作和政治协商制度,人民代表大会制度,民族区域自治制度,认识社会主义民主政治的特色.难点:理解中华人民共和国成立是我国民主政治建设的根本前提,通过学习共产党领导的多党合作和政治协商制度,人民代表大会制度,民族区域自治制度的形成,内容和意义,充分认识到它们所具有的特色.课前自主学习一、政治协商制度的形成1.初步形成前提:的胜利发展;时间:1949年9月;地点:北平。

与会代表:共产党、各民主党派、无党派爱国民主人士、人民解放军、各人民团体、各地区、各民族及海外华侨代表。

内容:大会通过《》——具有性质;选举中央人民政府委员会;确定国名、国旗、国徽、国歌和公元纪年等。

性质:代行人大职责。

2.发展:1954年,不再代行人大职责;性质:统一战线组织;主要职能是:。

新阶段:1956年,“,”方针的提出。

二、人民代表大会制度的创立(一届人大)背景:《共同纲领》的规定,的展开。

时间:年,地点:。

内容:制定《》;规定是最高国家权力机关;以法律形式确立了。

选举了国家领导人。

性质:体现了和原则,是新第一部社会主义类型的宪法。

意义:我国的根本政治制度——基本形成,为民主政治建设奠定了基础三、民族区域自治制度的建立目的:实现民族、民族和各民族。

建立:《》明确规定;正式确认。

民族区域自治:在的统一领导下,各少数民族的地区设立自治区域和自治机关,管理本民族地方性的事务,行使自治权力。

最早的自治区:1947年建立的。

意义:满足了少数民族当家作主的愿望;实现了,保证了。

政治政协知识点政治政协是中国特色社会主义制度的重要组成部分,它在中国的政治体系中发挥着重要的作用。

政治政协是民主党派、人民团体和各族各界人士参与政治、管理国家事务的重要平台。

下面我将为大家介绍一些关于政治政协的知识点。

一、政治政协的概念和作用政治政协,全称为中国人民政治协商会议,是中国共产党领导的多党合作和政治协商机构。

它由民主党派、人民团体和各族各界人士组成,是中国特色社会主义事业的参与者、建设者和推动者。

政治政协的主要作用有以下几个方面: 1. 代表各界人士参与国家事务管理。

政治政协是中国各民主党派、人民团体和各族各界人士参与国家政治管理的重要渠道。

它为各界人士提供了一个政治表达和参与的平台,使他们能够通过政协机构参与国家决策和管理。

2. 促进民主政治制度的建设。

政治政协是中国特色社会主义民主政治制度的重要组成部分,通过政治协商和民主监督的方式,达到推进社会主义民主政治的目标。

3. 发挥民主党派的作用。

政治政协是中国共产党领导的多党合作制度的重要体现,民主党派是政治政协的重要成员。

民主党派在政治协商和决策过程中,能够充分发挥自身的优势和作用,为国家的政治决策提供有益的建议和意见。

4. 维护社会稳定和团结。

政治政协通过广泛的民主协商和政治协商,能够凝聚各民主党派、人民团体和各族各界人士的共识,促进社会的稳定和团结。

二、政治政协的组成和运作机制政治政协由民主党派、人民团体和各族各界人士组成。

其中民主党派是政治协商的重要成员,民主党派的代表人士在政治协商会议中发表意见和建议,参与国家的政策制定和决策过程。

政治政协的运作机制主要包括以下几个方面: 1. 政治协商会议。

政治协商会议是政治政协的最高决策机构,由全体会议和常务委员会组成。

全体会议决定政治协商会议的重大问题,常务委员会负责实施政治协商会议的决策。

2. 政治协商。

政治协商是政治协商会议的核心内容,通过政协委员之间的协商和讨论,形成共识和意见。

人教版高中政治知识点总结汇总第一章政治思想1. 马克思主义的基本原理和基本立场- 历史唯物主义和辩证唯物主义- 阶级斗争和无产阶级专政- 共产主义远大理想2. 的形成和发展- 中国革命和无产阶级专政条件下发展的马克思主义- 实践是检验真理的唯一标准- 矛盾分析和群众路线3. 的基本内容- 解放思想、实事求是- 社会主义本质和建设中国特色社会主义- 改革开放和四项基本原则第二章政治制度1. 人民代表大会制度- 人民代表大会的性质和地位- 人民代表大会的组织和职权- 人民代表大会的选举和议事程序2. 中国领导的多党合作和政治协商制度的形成和发展- 党的领导地位和政党制度- 多党合作和政治协商的基本原则- 多党合作和政治协商的组织和运作机制3. 中国特色社会主义政治制度的特点和优势- 全面从严治党和党的建设- 人民民主和法治建设- 协商民主和群众自治第三章国家政权1. 国家政权的性质和作用- 国家政权的定义和本质特征- 国家政权的作用和职能2. 国家权力的分立与制衡- 国家权力的分立和三权分立原则- 国家权力的制衡机制3. 国家政权的运行机制- 国家权力组织体系- 国家政权的运行程序和工作方式- 国家政权的监督和制约机制第四章决策分析1. 决策的概念和特征- 决策的定义和基本特征- 决策的目的和条件2. 决策理论与决策方法- 决策理论的主要流派和方法- 决策方法的应用范围和技巧3. 决策价值观与道德规范- 决策的价值观和伦理道德标准- 决策的公正性和可持续性以上是人教版高中政治的知识点汇总,希望对您有所帮助。

> 注意:以上知识点仅供参考,详细内容请参考教材或权威资料。

《中国人民政治协商会议章程》是中国人民政治协商会议(简称政协)的基本法规,规定了政协的性质、任务、组织形式、权利义务等方面的内容。

掌握这些知识点有助于理解政协的性质和运作机制。

以下是一些需要掌握的主要知识点:

1. 政协的性质和地位:章程明确政协是中国人民的爱国统一战线组织,是在中国共产党领导下的多党合作和政治协商的制度安排。

2. 政协的任务:章程规定政协的基本任务是进行政治协商、民主监督、参政议政,促进社会主义事业发展。

3. 政协的组织形式:包括全国政协和各级政协,全国政协下设常委会,各级政协下设主席团等组织机构。

4. 政协的委员资格和产生方式:规定政协委员应当具备一定的社会地位和影响力,产生方式包括代表政党、人民团体、各族各界人士等多种渠道。

5. 政协的权利和义务:包括参与协商、参与议政、提案、进行监督等方面的权利,同时明确了政协的宗旨、责任和义务。

6. 政协的会议制度:规定了政协的全体会议、常务委员会会议等制度,包括召集、议程、表决等程序。

7. 政协的领导机构:描述了全国政协主席、副主席、秘书长等领导机构的产生和职责。

8. 政协的关系和协调机制:强调政协同党和人民团体、各族各界人士之间的密切联系和良好协调关系。

以上是一些需要了解的主要知识点,具体的内容还需要详细阅读《中国人民政治协商会议章程》的具体条文。

第三节基本政治制度知识点梳理一、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度1、一项基本政治制度(我国的政党制度)我国形成了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

这是中国特色社会主义政党制度A是我国的一项基本政治制度。

2、中国特色社会主义事业的领导核心中国共产党3、中国共产党的领导地位是怎样确立的(为什么我国的政党制度要坚持中国共产党的领导)?中国共产党的领导地位是由国家性质和党的性质决定的,是历史和人民的选择。

新中国成立以来,特别是改革开放以来,中国共产党团结带领全国各族人民,实现了从站起来到富起来、强起来的伟大飞跃。

要实现全面建成小康社会奋斗目标、实现中华民族伟大复兴,必须坚定不移地坚持中国共产党的领导。

4、我国的民主党派的地位或作用这些民主党派,是各自所联系的一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟。

各民主党派是接受中国共产党领导的参政党5、多党合作的基本方针长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共6、八大民主党派(1)、中国国民党革命委员会(简称民革)(2)、中国民主同盟(简称民盟)(3)、中国民主建国会(简称民建)(4)、中国民主促进会(简称民进)(5)、中国农工民主党(简称农工党)(6)、中国致公党(7)、九三学社(8)、台湾民主自治同盟(简称台盟)7、人民政协的地位中国人民政治协商会议,简称人民政协,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要机构,是中国人民爱国统一战线组织。

8、人民政协的工作主题围绕团结和民主两大主题9、人民政协的职能履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

10、坚持我国政党制度的意义中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,是发扬社会主义民主的重要形式,它有利于反映民意,集中民智,促进科学民主决策;有利于协调关系,化解矛盾,维护社会稳定和谐;有利于凝聚人心,反对分裂,推进祖国和平统一大业。

二、民族区域自治制度11、我国有多少个民族56个民族12、我国形成的民族关系形成了相互依存的民族关系13、我国民族分布特点民族分布呈现出大杂居、小聚居、交错杂居的特点。