文言句式之状语后置

- 格式:ppt

- 大小:1.38 MB

- 文档页数:8

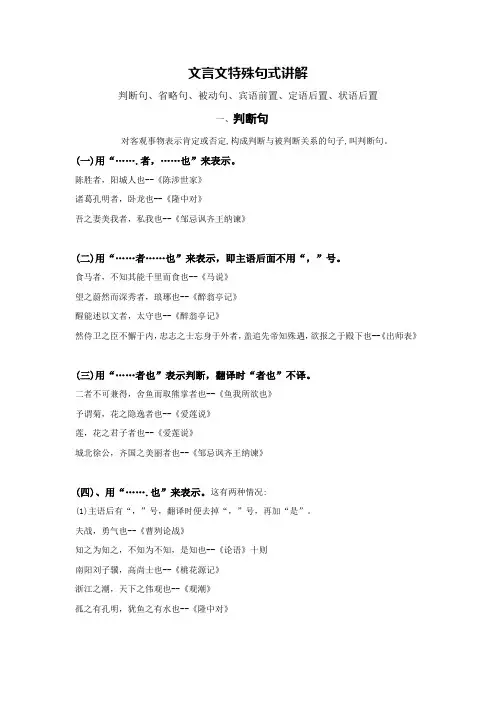

文言文特殊句式讲解判断句、省略句、被动句、宾语前置、定语后置、状语后置一、判断句对客观事物表示肯定或否定,构成判断与被判断关系的句子,叫判断句。

(一)用“…….者,……也”来表示。

陈胜者,阳城人也--《陈涉世家》诸葛孔明者,卧龙也--《隆中对》吾之妻美我者,私我也--《邹忌讽齐王纳谏》(二)用“……者……也”来表示,即主语后面不用“,”号。

食马者,不知其能千里而食也--《马说》望之蔚然而深秀者,琅琊也--《醉翁亭记》醒能述以文者,太守也--《醉翁亭记》然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝知殊遇,欲报之于殿下也--《出师表》(三)用“……者也”表示判断,翻译时“者也”不译。

二者不可兼得,舍鱼而取熊掌者也--《鱼我所欲也》予谓菊,花之隐逸者也--《爱莲说》莲,花之君子者也--《爱莲说》城北徐公,齐国之美丽者也--《邹忌讽齐王纳谏》(四)、用“…….也”来表示。

这有两种情况:(1)主语后有“,”号,翻译时便去掉“,”号,再加“是”。

夫战,勇气也--《曹刿论战》知之为知之,不知为不知,是知也--《论语》十则南阳刘子骥,高尚士也--《桃花源记》浙江之潮,天下之伟观也--《观潮》孤之有孔明,犹鱼之有水也--《隆中对》(2)主语后无“,”号,只在主语后加“是”,“也”字不译。

鱼我所欲也--《鱼我所欲也》环滁皆山也--《醉翁亭记》此则岳阳楼之大观也--《岳阳楼记》此诚危急存亡之秋也--《出师表》先生不知何许人也--《五柳先生传》此庸夫之怒也--《唐雎不辱使命》(五)用动词“为”作判断,把“为”直接翻译成“是”,语序不变。

此为何若人--《公输》为与此同类--《公输》天下为公--《大道之行也》号为张楚--《陈涉世家》中峨冠而多髯者为东坡--《核舟记》此不为远者小而近者大乎--《两小儿辩日》(六)用副词表示判断,这个副词不代替判断词,所以翻译时副词照样译,只在其后加判断词“是”。

当立者乃公子扶苏--《陈涉世家》此乃信所以去也。

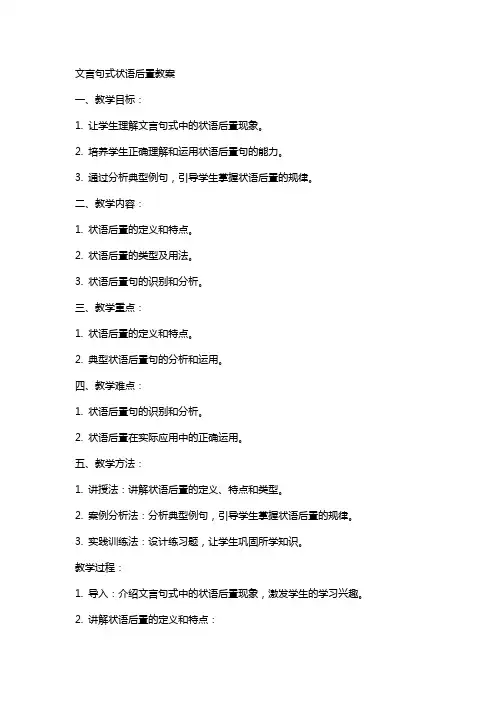

文言句式状语后置教案一、教学目标:1. 让学生理解文言句式中的状语后置现象。

2. 培养学生正确理解和运用状语后置句的能力。

3. 通过分析典型例句,引导学生掌握状语后置的规律。

二、教学内容:1. 状语后置的定义和特点。

2. 状语后置的类型及用法。

3. 状语后置句的识别和分析。

三、教学重点:1. 状语后置的定义和特点。

2. 典型状语后置句的分析和运用。

四、教学难点:1. 状语后置句的识别和分析。

2. 状语后置在实际应用中的正确运用。

五、教学方法:1. 讲授法:讲解状语后置的定义、特点和类型。

2. 案例分析法:分析典型例句,引导学生掌握状语后置的规律。

3. 实践训练法:设计练习题,让学生巩固所学知识。

教学过程:1. 导入:介绍文言句式中的状语后置现象,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解状语后置的定义和特点:1) 状语后置的定义:状语放在句子的谓语之后,起到修饰谓语的作用。

2) 状语后置的特点:状语后置句的谓语通常为动词或形容词,状语可以是名词、副词、介宾短语等。

3. 分析状语后置的类型及用法:1) 介宾短语作状语后置:如“至于夏水之Win,则帝禹疏而决之”(《左传·僖公二十八年》)。

2) 副词作状语后置:如“孔子曰:‘由也好勇过我,无所取材。

’”(《论语·公冶长》)。

3) 名词作状语后置:如“夫子在三军之中,左执coverage,右属剑,能以其中行乎?”(《左传·宣公十一年》)。

4. 识别和分析典型状语后置句:1) 学生自行分析教材中的例句。

2) 教师选取典型例句进行分析,讲解状语后置的识别方法。

5. 实践训练:设计练习题,让学生巩固所学知识。

6. 总结:回顾本节课所学内容,强调状语后置的重要性和运用方法。

7. 布置作业:要求学生课后总结状语后置的规律,并运用到实际阅读和写作中。

教学反思:本节课通过讲解状语后置的定义、特点和类型,以及分析典型例句,使学生掌握了状语后置句的识别和分析方法。

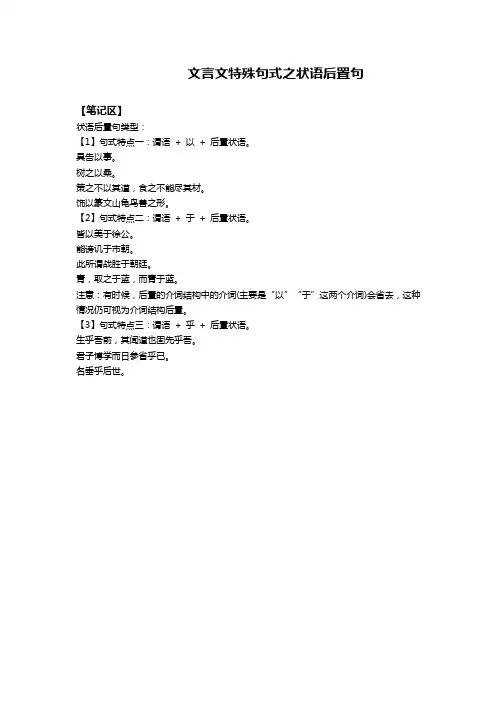

文言文特殊句式之状语后置句【笔记区】状语后置句类型:【1】句式特点一:谓语+ 以+ 后置状语。

具告以事。

树之以桑。

策之不以其道,食之不能尽其材。

饰以篆文山龟鸟兽之形。

【2】句式特点二:谓语+ 于+ 后置状语。

皆以美于徐公。

能谤讥于市朝。

此所谓战胜于朝廷。

青,取之于蓝,而青于蓝。

注意:有时候,后置的介词结构中的介词(主要是“以”“于”这两个介词)会省去,这种情况仍可视为介词结构后置。

【3】句式特点三:谓语+ 乎+ 后置状语。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾。

君子博学而日参省乎已。

名垂乎后世。

【例题一】1. 把下面所有文言文句子改成现代汉语语序。

况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿。

不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后。

【参考答案】1. 况吾与子于江渚之上渔樵,侣鱼虾而友麋鹿。

2. 不幸吕师孟于前构恶,贾余庆于后献谄。

【例题二】1. 下列句子中与另三句的句式特点不相同的一项是()A. 陈利兵而谁何B. 古之圣王,唯此之慎。

C. 古之人不余欺也D. 蹑足于行伍之间,而崛起阡陌之中2. 把下面所有文言文句子改成现代汉语语序,并翻译。

(1)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

(2)州司临门,急于星火。

(3)颁白者不负戴于道路。

【参考答案】1. D2.(1)月于东山之上出,于斗牛之间徘徊。

翻译:明月从东山后升起,盘桓在斗宿与牛宿之间。

(2)州司临门,于星火急。

翻译:州官登门督促,比流星坠落还要急迫。

(3)颁白者于道路不负戴。

翻译:须发花白的老人们在路上就不再会肩挑头顶东西了。

【习题一】把下面所有文言文句子改成现代汉语语序,并翻译。

(1)吾道不行矣,吾何以自见于后世哉?(2)管仲任政于齐,齐桓公以霸。

(3)冰,水为之而寒于水。

(4)尝五战于秦,二败而三胜。

【参考答案】(1)吾道不行矣,吾何以于后世自见哉?翻译:我的主张不能实行,我用什么贡献给社会留下好名呢?(2)管仲于齐任政,齐桓公以霸。

翻译:管仲在齐国施政,齐桓公凭借他称霸。

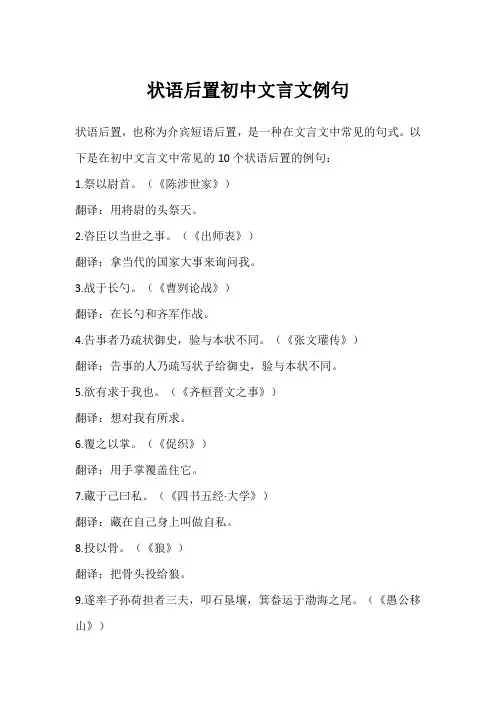

状语后置初中文言文例句

状语后置,也称为介宾短语后置,是一种在文言文中常见的句式。

以下是在初中文言文中常见的10个状语后置的例句:

1.祭以尉首。

(《陈涉世家》)

翻译:用将尉的头祭天。

2.咨臣以当世之事。

(《出师表》)

翻译:拿当代的国家大事来询问我。

3.战于长勺。

(《曹刿论战》)

翻译:在长勺和齐军作战。

4.告事者乃疏状御史,验与本状不同。

(《张文瓘传》)

翻译:告事的人乃疏写状子给御史,验与本状不同。

5.欲有求于我也。

(《齐桓晋文之事》)

翻译:想对我有所求。

6.覆之以掌。

(《促织》)

翻译:用手掌覆盖住它。

7.藏于己曰私。

(《四书五经·大学》)

翻译:藏在自己身上叫做自私。

8.投以骨。

(《狼》)

翻译:把骨头投给狼。

9.遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

(《愚公移山》)

翻译:于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人上了山,凿石头,挖土,用箕畚运到渤海边上。

10.具告以事。

(《鸿门宴》)

翻译:把所有的事情都告诉了他。

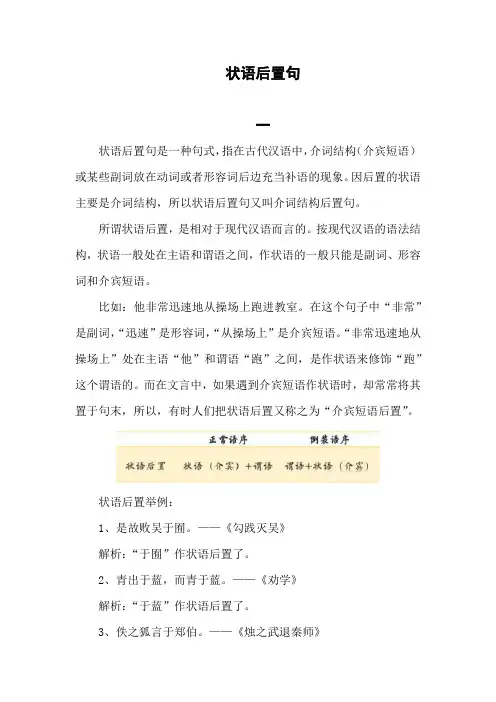

状语后置句一状语后置句是一种句式,指在古代汉语中,介词结构(介宾短语)或某些副词放在动词或者形容词后边充当补语的现象。

因后置的状语主要是介词结构,所以状语后置句又叫介词结构后置句。

所谓状语后置,是相对于现代汉语而言的。

按现代汉语的语法结构,状语一般处在主语和谓语之间,作状语的一般只能是副词、形容词和介宾短语。

比如:他非常迅速地从操场上跑进教室。

在这个句子中“非常”是副词,“迅速”是形容词,“从操场上”是介宾短语。

“非常迅速地从操场上”处在主语“他”和谓语“跑”之间,是作状语来修饰“跑”这个谓语的。

而在文言中,如果遇到介宾短语作状语时,却常常将其置于句末,所以,有时人们把状语后置又称之为“介宾短语后置”。

状语后置举例:1、是故败吴于囿。

——《勾践灭吴》解析:“于囿”作状语后置了。

2、青出于蓝,而青于蓝。

——《劝学》解析:“于蓝”作状语后置了。

3、佚之狐言于郑伯。

——《烛之武退秦师》解析:“于郑伯”作状语后置了。

4、皆以美于徐公。

——《邹忌讽齐王纳谏》解析:“于徐公”作状语后置了。

二状语后置句是汉语语法。

现代汉语中状语置于谓语之前,若置于谓语之后便是补语。

但在文言文中,副词、形容词、动词词组、介宾词组等用在谓语后面如果谓语后面有宾语,则用在宾语后面。

是单音节词的,前面无语音停顿,书面上不用逗号隔开是多音节词或词组的,前面有语音停顿,书面上用逗号隔开。

意义上对谓语起修饰限制作用,就是状语后置。

中文状语现代汉文中,状语分一般状语和句首状语,一般状语位于主语、谓语之间,起修饰、限制谓语中心词的作用;句首状语则比较少见,但在表示时间、处所、目的的名词、介词结构做状语时,可以把状语放在主语的前边。

一九四九年,我们国家举行了开国大典、“在北京,我们游览了故宫”其中一九四九年、在北京就是分别表时间、地点的句首状语。

啊状语后置1、用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都处在补语的位置,译成现代汉语时,除少数仍作补语外,大多数都要移到动词前作状语。

例:青,取之于蓝,而青于蓝。

(荀子《劝学》)分析:此句中的“于蓝”介宾短语,前者应该移到“取”的前面做状语;后者“于蓝”介宾短语应该移到“青”的前面做状语,即译为“比蓝青”。

2、介词“以”组成的介宾短语,在今译时,一般都作状语。

例:具告以事。

(《史记·项羽本记》)分析:“具告以事” ,即“以事具告” ,“以事”介宾短语做“告”的状语。

3、还有一种介词“乎”组成的介宾短语在补语位置时,在翻译时,可视情况而定其成分。

例:生乎吾前,其闻道也固先乎吾。

(韩愈《师说》)分析:“生乎吾前”中的“乎”就是介词“于”;“乎吾前”应该移到“生”的前面做状语宾语前置1、否定句中代词宾语前置这类宾语前置,要具备两个条件:一是宾语必须是代词;二是必须是否定句,由“不”、“未”、“毋”、“莫”等否定词表示。

在这种情况下,代词宾语要放在动词之前和否定词之后。

例如:《硕鼠》:“三岁贯汝,莫我肯顾。

”“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”。

忌不自信《邹忌讽齐王纳谏》〈战国策〉然而不王者,未之有也。

《寡人之于国也》〈孟子〉句读(doù)之不知,惑之不解,或师焉,或不(否)焉。

(之,宾语提前的标志)《师说》古之人不余欺也!《石钟山记》苏轼不吾知其亦已兮,苟(只要)余情其信芳(美好)。

《离骚》屈原东望愁泣,若不自胜。

《柳毅传》李朝威见大王爱女牧羊于野,所(代词,“之人”)不忍视。

《柳毅传》李朝威是以后世无传焉,臣未之闻也。

《齐桓晋文之事》〈孟子〉保民而王,莫之能御也。

《齐桓晋文之事》〈孟子〉而良人未之知也。

《齐人有一妻一妾》〈孟子〉2、疑问句中代词宾语前置文言文中用疑问代词“谁”、“何”、“奚”、“安”等做宾语时往往放在动词的前面。

例如:《鸿门宴》:“良问曰:‘大王来何操?’”“何操”应理解为“操何”吾孰与徐公美?《邹忌讽齐王纳谏》〈战国策〉以五十步笑百步,则何如?《寡人之于国也》〈孟子〉彼且奚适也?《逍遥游》〈庄子〉彼且恶(何)乎待哉?《逍遥游》〈庄子〉沛公安在?《鸿门宴》〈史记〉夫晋,何厌之有?(之,宾语提前的标志)《烛之武退秦师》〈左传〉吾实为之,其又何尤(怨)?《祭十二郎文》韩愈洞庭君安在哉?《柳毅传》李朝威无情郎安在?《柳毅传》李朝威3、介词宾语提前:在现代汉语中,介词后面跟着宾语,组成介宾结构,用来修饰动词谓语。

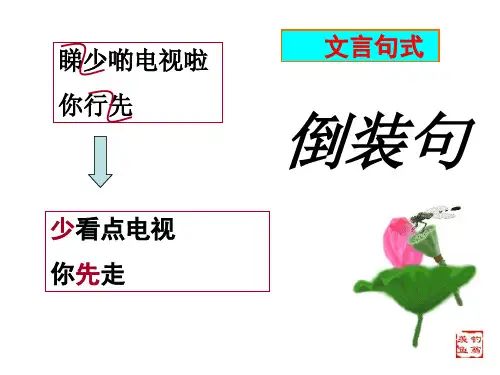

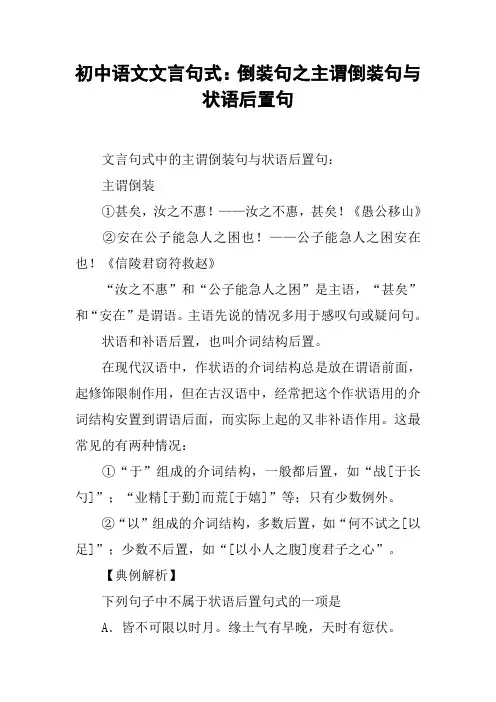

初中语文文言句式:倒装句之主谓倒装句与

状语后置句

文言句式中的主谓倒装句与状语后置句:

主谓倒装

①甚矣,汝之不惠!——汝之不惠,甚矣!《愚公移山》

②安在公子能急人之困也!——公子能急人之困安在也!《信陵君窃符救赵》

“汝之不惠”和“公子能急人之困”是主语,“甚矣”和“安在”是谓语。

主语先说的情况多用于感叹句或疑问句。

状语和补语后置,也叫介词结构后置。

在现代汉语中,作状语的介词结构总是放在谓语前面,起修饰限制作用,但在古汉语中,经常把这个作状语用的介词结构安置到谓语后面,而实际上起的又非补语作用。

这最常见的有两种情况:

①“于”组成的介词结构,一般都后置,如“战[于长勺]”;“业精[于勤]而荒[于嬉]”等;只有少数例外。

②“以”组成的介词结构,多数后置,如“何不试之[以足]”;少数不后置,如“[以小人之腹]度君子之心”。

【典例解析】

下列句子中不属于状语后置句式的一项是

A.皆不可限以时月。

缘土气有早晚,天时有愆伏。

B.先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

c.痛哉斯言!

D.及滑,郑商人弦高将市于周,遇之。

【解析】“痛哉斯言!”即“斯言痛哉!”,属于主谓倒装。

其他都是介宾结构后置。

【答案】c。

在现代汉语中,介宾短语一般都是在谓语的前面充当状语。

文言文中的介宾短语如果充当状语,却在谓语后面的话,我们就称它为介词结构后置句,也称作状语后置句。

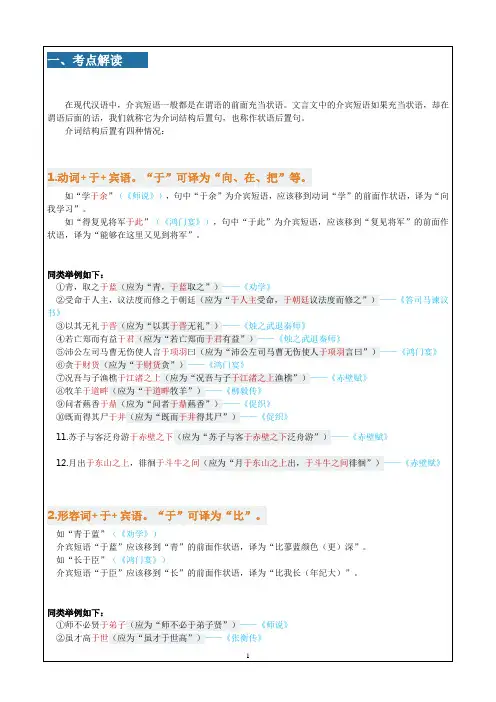

介词结构后置有四种情况:1.动词+于+宾语。

“于”可译为“向、在、把”等。

如“学于余”(《师说》),句中“于余”为介宾短语,应该移到动词“学”的前面作状语,译为“向我学习”。

如“得复见将军于此”(《鸿门宴》),句中“于此”为介宾短语,应该移到“复见将军”的前面作状语,译为“能够在这里又见到将军”。

同类举例如下:①青,取之于蓝(应为“青,于蓝取之”)——《劝学》②受命于人主,议法度而修之于朝廷(应为“于人主受命,于朝廷议法度而修之”)——《答司马谏议书》③以其无礼于晋(应为“以其于晋无礼”)——《烛之武退秦师》④若亡郑而有益于君(应为“若亡郑而于君有益”)——《烛之武退秦师》⑤沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰(应为“沛公左司马曹无伤使人于项羽言曰”)——《鸿门宴》⑥贪于财货(应为“于财货贪”)——《鸿门宴》⑦况吾与子渔樵于江渚之上(应为“况吾与子于江渚之上渔樵”)——《赤壁赋》⑧牧羊于道畔(应为“于道畔牧羊”)——《柳毅传》⑨问者爇香于鼎(应为“问者于鼎爇香”)——《促织》⑩既而得其尸于井(应为“既而于井得其尸”)——《促织》11.苏子与客泛舟游于赤壁之下(应为“苏子与客于赤壁之下泛舟游”)——《赤壁赋》12.月出于东山之上,徘徊于斗牛之间(应为“月于东山之上出,于斗牛之间徘徊”)——《赤壁赋》2.形容词+于+宾语。

“于”可译为“比”。

如“青于蓝”(《劝学》)介宾短语“于蓝”应该移到“青”的前面作状语,译为“比蓼蓝颜色(更)深”。

如“长于臣”(《鸿门宴》)介宾短语“于臣”应该移到“长”的前面作状语,译为“比我长(年纪大)”。

同类举例如下:①师不必贤于弟子(应为“师不必于弟子贤”)——《师说》②虽才高于世(应为“虽才于世高”)——《张衡传》③其势弱于秦(应为“其势于秦弱”)——《六国论》3.动词/形容词+乎+宾语。

高中文言文特殊句式复习倒装句之状语后置

现代汉语中状语置于谓语之前,若置于位于之后便是补语。

但在文言文中,处于补语的成分往往要以状语来理解。

例如:

《鸿门宴》:“将*战河北,臣战河南。

”“战河南”即“战(于)河南”,应理解为“于河南战”。

《促织》:“覆之以掌”即“以掌覆之”应理解为“用手掌覆盖(蟋蟀)”。

另外,还有定语置于中心词之后,修饰名词的量词放在名词之后等特殊现象。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣《寡人之于国也》《孟子》

谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者可以不负戴于道路也《寡人之于国也》《孟子》

举所佩玉抉以示之者三。

《鸿门宴》《史记》

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

《烛之武退秦师》《左传》

虽董之以严刑,振(震)之以威怒《谏太宗十思疏》魏征

孰与君少长?——与君孰少长?《鸿门宴》《史记》

青,取之于蓝,而青于蓝。

《劝学》《荀子》

君子博学而日参省乎己。

《劝学》《荀子》

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

《师说》韩愈

为坛而盟,祭以尉首。

《陈涉世家》《史记》

静女其姝,俟我于城隅。

《邶风?静女》《诗经》

况吾与子渔樵于*渚之上。

《赤壁赋》苏轼

相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

《赤壁赋》苏轼

柱以白壁,砌以青玉,床以珊瑚,帘以水晶。

《柳毅传》李朝威命坐于灵虚之下。

《柳毅传》李朝威。

在张衡传中,状语后置句是一种特殊的句式结构,它将本应放在动词前面的状语放在了动词的后面。

这种句式在古代汉语中比较常见,可以使语言更加简洁明了,同时也能够突出句中的重点信息。

以下是对张衡传中状语后置句的详细介绍:

“游于三辅”:这句话中,“于三辅”是状语,表示张衡游学的地点。

如果按照现代汉语的习惯,应该将其放在动词“游”的前面,即“于三辅游”。

但是,在古代汉语中,为了强调“三辅”这个地点,将其放在了动词的后面,形成了状语后置的结构。

这种句式的作用在于突出状语所表达的信息,使读者更加关注这个地点,同时也能够让语言更加简洁明了。

“尤致思于天文阴阳历算”:这句话中,“于天文阴阳历算”是状语,表示张衡特别用心思考的对象。

同样地,为了强调这个对象,将其放在了动词“致思”的后面,形成了状语后置的结构。

这种句式的作用在于突出张衡对于天文阴阳历算的特别关注,表现出他在这个领域的才华和造诣。

同时,这种句式也能够让语言更加紧凑有力,增强文章的表现力。

总的来说,状语后置句是古代汉语中一种常见的句式结构,它能够将状语放在动词的后面,突出句中的重点信息,使语言更加简洁明了。

在张衡传中,这种句式得到了广泛的

应用,为文章的表现力增添了不少色彩。

文言特殊句式之定语后置句、谓语前置句、状语后置句、固定句式编稿:李静考点透视考点明确《考试大纲》要求“能阅读浅易的文言文”。

包含“理解常见文言实词在文中的含义”、“理解常见文言虚词在文中的用法”和“理解与现代汉语不同的句式和用法”,能力层级为B级;“筛选文中的信息”、“归纳内容要点概括中心意思”和“分析概括作者在文中的观点态度”,能力层级为C级。

命题趋势“理解与现代汉语不同的句式和用法”这一考点在近几年高考中虽未单独设题,但其知识点遍布文章,阅读理解时许多句子涉及这方面的知识。

在文言的阅读过程中,如果对古汉语中一些句式特点,尤其是像谓语前置、宾语前置、定语后置、状语后置等比较特殊的句式不熟悉、不理解,必然会造成阅读的困难和翻译句子的不准确。

因此,对文言与现代汉语中不同的句式的理解,应该有足够的认识。

知识讲解定语后置句定语是用来限制主语或宾语的,一般放在中心词的前面,这是古今汉语的共同语序。

在古汉语里,为了强调和突出定语,把定语放到了中心词的后面,这种语法现象就称为定语后置。

定语后置一般有标志性的词语和相应的形式。

“……者”式,具体形式为中心词+后置定语+者。

例,1、太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

《荆轲刺秦王》(太子及知其事之宾客)2、计未定,求人可使报秦者,未得。

《廉颇蔺相如列传》(求可使报秦之人)“……之……”式,具体形式为“中心词+之+后置定语”。

例,3、蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也!(《劝学》)(蚓无利之爪牙,强之筋骨)4、仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

《兰亭集序》(仰观大之宇宙,俯察盛之品类)“……之……者”式,具体形式为“中心词+之+后置定语+者”例,5、马之千里者,一食或尽粟一石。

(《马说》)(千里之马)6、石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)(铿然有之声石)数量词作定语多放在中心词后面,具体形式为中心词+数量定语。

文言文倒装句—状语后置在文言文学习中,文言句式是重点也是难点,尤其在中高考中,文言文句式是必考项,尽管讲解的无数遍,但遇到具体问题还是会出现各种错误。

文言文句式,也叫特殊句式,在中学阶段,包括初中和高中,主要分:省略句、判断句、被动句、倒装句。

前三种句式相对简单,后一种倒装句比较难。

今天讲倒装句的状语后置。

现代汉语中,状语一般放在动词或形容词之前,用来修饰、限制动词或形容词,表示动作的状态、方式、时间、处所或程度等。

在现代汉语中,状语有以下几种常见形式:1.副词作状语,比如“轻轻地”、“明目张胆地”这些;2.表示时间、处所的名词经常做状语,比如“明天”、“校园里”这些;3.介词结构常做状语,比如“用手”、“在教室里”这些所谓状语后置,指的是文言文中,介词结构(多为由介词“于”、“以”组成的介宾短语)作状语时往往会置于谓语后。

所以在分析状语后置中,最重要的是“介词”的变化,具体来说有以下几种情况。

一、谓语+介词(于)+名词— 1 —举例:以其无礼于晋,且贰于楚也。

(《烛之武退秦师》)分析:“于晋”和“于楚”构成介词结构短语,作状语,两个虚词“于”都是“表对象”(指出对象,可以翻译成“对……”)的用法。

此时“于”是状语后置的标志,正常语序是:以其于晋无礼,且于楚贰也。

翻译:因为郑文公曾对晋文公无礼,而且对楚国怀有二心。

举例:不能喻之于怀。

(王羲之《兰亭集序》)分析:“于怀”构成介词结构短语,作状语,“于”表示“在……”,此时“于”是状语后置的标志,正常语序是:不能于怀喻之。

翻译:不能在心里明白(表达感受)。

类似于:不能释怀。

二、谓语+介词(以)+名词举例:申之以孝悌之义。

(《孟子》)分析:“以孝悌之义”构成“以+名词”的介词结构,虚词“以”是“把、将”的意思。

“以”是状语后置的标志,正常语序是:以孝悌之义申之。

翻译:把孝悌的道理反复讲给百姓听。

举例:具告以事。

(鸿门宴》)分析:“以事”构成“以+名词”的介词结构,虚词“以”是“把、将”的意思。