(word完整版)六年级上学期经典诵读教案

- 格式:doc

- 大小:52.71 KB

- 文档页数:23

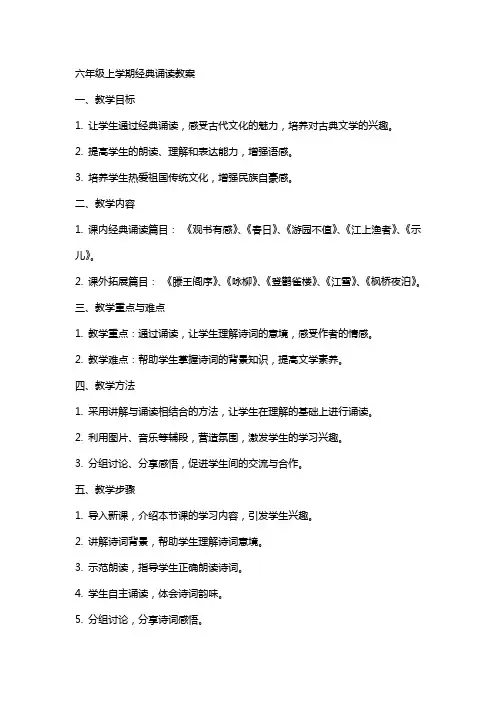

六年级上学期经典诵读教案一、教学目标1. 让学生通过经典诵读,感受古代文化的魅力,培养对古典文学的兴趣。

2. 提高学生的朗读、理解和表达能力,增强语感。

3. 培养学生热爱祖国传统文化,增强民族自豪感。

二、教学内容1. 课内经典诵读篇目:《观书有感》、《春日》、《游园不值》、《江上渔者》、《示儿》。

2. 课外拓展篇目:《滕王阁序》、《咏柳》、《登鹳雀楼》、《江雪》、《枫桥夜泊》。

三、教学重点与难点1. 教学重点:通过诵读,让学生理解诗词的意境,感受作者的情感。

2. 教学难点:帮助学生掌握诗词的背景知识,提高文学素养。

四、教学方法1. 采用讲解与诵读相结合的方法,让学生在理解的基础上进行诵读。

2. 利用图片、音乐等辅段,营造氛围,激发学生的学习兴趣。

3. 分组讨论、分享感悟,促进学生间的交流与合作。

五、教学步骤1. 导入新课,介绍本节课的学习内容,引发学生兴趣。

2. 讲解诗词背景,帮助学生理解诗词意境。

3. 示范朗读,指导学生正确朗读诗词。

4. 学生自主诵读,体会诗词韵味。

5. 分组讨论,分享诗词感悟。

7. 布置作业,要求学生课后诵读指定的课外篇目。

六、教学评价1. 评价学生对诗词的理解和感悟能力,通过课堂发言、小组讨论等方式进行。

2. 评价学生的朗读和表达能力,通过课堂朗读、背诵等方式进行。

3. 评价学生对古典文学的兴趣和热爱,通过课后自主学习、诵读情况等方式进行。

七、教学拓展1. 邀请专家进行诗词讲座,让学生更深入地了解古典文学。

2. 组织诗词朗诵比赛,提高学生的表达能力和自信心。

3. 开展诗词主题的板报设计活动,展示学生对诗词的理解和感悟。

八、教学资源1. 诗词文本:选取适合六年级学生诵读的经典诗词。

2. 相关资料:诗词的背景知识、注释、译文等。

3. 教学辅助工具:图片、音乐、视频等。

九、教学时间1. 课时安排:每篇诗词教学约需1-2课时。

2. 课程进度:根据实际情况调整,确保每篇诗词都能得到充分的学习和讨论。

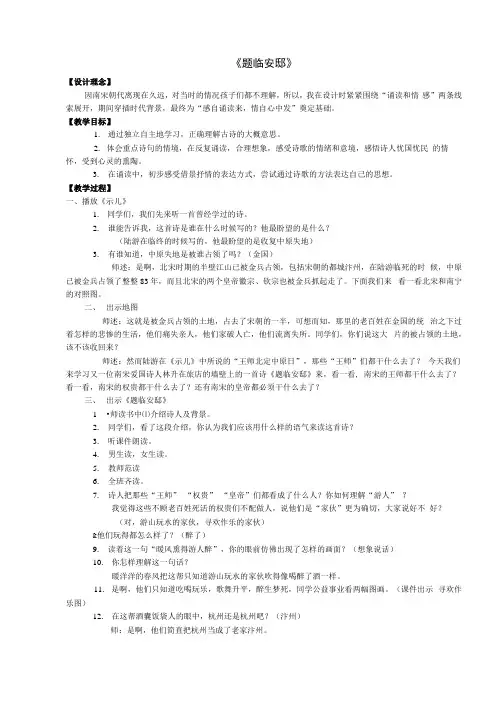

《题临安邸》【设计理念】因南宋朝代离现在久远,对当时的情况孩子们都不理解,所以,我在设计时紧紧围绕“诵读和情感”两条线索展开,期间穿插时代背景,最终为“感自诵读来,情自心中发”奠定基础。

【教学目标】1.通过独立自主地学习,正确理解古诗的大概意思。

2.体会重点诗句的情境,在反复诵读,合理想象,感受诗歌的情绪和意境,感悟诗人忧国忧民的情怀,受到心灵的熏陶。

3.在诵读中,初步感受借景抒情的表达方式,尝试通过诗歌的方法表达自己的思想。

【教学过程】一、播放《示儿》1.同学们,我们先来听一首曾经学过的诗。

2.谁能告诉我,这首诗是谁在什么时候写的?他最盼望的是什么?(陆游在临终的时候写的,他最盼望的是收复中原失地)3.有谁知道,中原失地是被谁占领了吗?(金国)师述:是啊,北宋时期的半壁江山已被金兵占领,包括宋朝的都城汴州,在陆游临死的时候,中原已被金兵占领了整整83年,而且北宋的两个皇帝徽宗、钦宗也被金兵抓起走了。

下面我们来看一看北宋和南宁的对照图。

二、出示地图师述:这就是被金兵占领的土地,占去了宋朝的一半,可想而知,那里的老百姓在金国的统治之下过着怎样的悲惨的生活,他们痛失亲人,他们家破人亡,他们流离失所。

同学们,你们说这大片的被占领的土地,该不该收回来?师述:然而陆游在《示儿》中所说的“王师北定中原日”,那些“王师”们都干什么去了?今天我们来学习又一位南宋爱国诗人林升在旅店的墙壁上的一首诗《题临安邸》来,看一看, 南宋的王师都干什么去了?看一看,南宋的权贵都干什么去了?还有南宋的皇帝都必须干什么去了?三、出示《题临安邸》1•师读书中⑴介绍诗人及背景。

2.同学们,看了这段介绍,你认为我们应该用什么样的语气来读这首诗?3.听课件朗读。

4.男生读,女生读。

5.教师范读6.全班齐读。

7.诗人把那些“王师” “权贵” “皇帝”们都看成了什么人?你如何理解“游人” ?我觉得这些不顾老百姓死活的权贵们不配做人,说他们是“家伙”更为确切,大家说好不好?(对,游山玩水的家伙,寻欢作乐的家伙)&他们玩得都怎么样了?(醉了)9.读着这一句“暖风熏得游人醉”,你的眼前仿佛出现了怎样的画面?(想象说话)10.你怎样理解这一句话?暖洋洋的春风把这帮只知道游山玩水的家伙吹得像喝醉了酒一样。

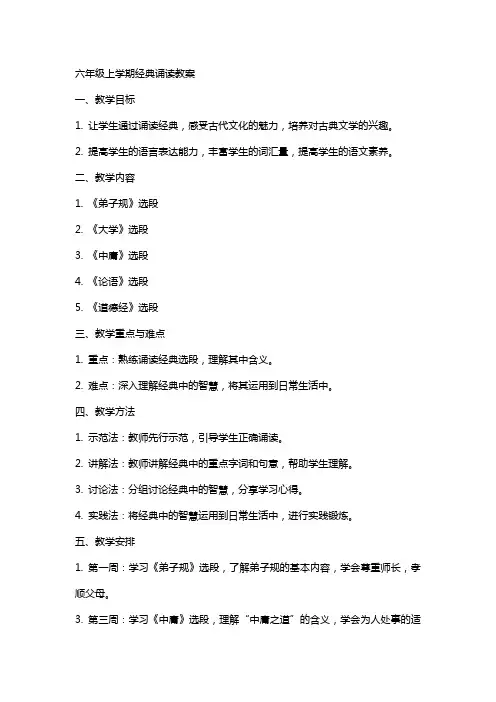

六年级上学期经典诵读教案一、教学目标1. 让学生通过诵读经典,感受古代文化的魅力,培养对古典文学的兴趣。

2. 提高学生的语言表达能力,丰富学生的词汇量,提高学生的语文素养。

二、教学内容1. 《弟子规》选段2. 《大学》选段3. 《中庸》选段4. 《论语》选段5. 《道德经》选段三、教学重点与难点1. 重点:熟练诵读经典选段,理解其中含义。

2. 难点:深入理解经典中的智慧,将其运用到日常生活中。

四、教学方法1. 示范法:教师先行示范,引导学生正确诵读。

2. 讲解法:教师讲解经典中的重点字词和句意,帮助学生理解。

3. 讨论法:分组讨论经典中的智慧,分享学习心得。

4. 实践法:将经典中的智慧运用到日常生活中,进行实践锻炼。

五、教学安排1. 第一周:学习《弟子规》选段,了解弟子规的基本内容,学会尊重师长,孝顺父母。

3. 第三周:学习《中庸》选段,理解“中庸之道”的含义,学会为人处事的适度原则。

4. 第四周:学习《论语》选段,了解孔子及其弟子的言行,学习仁爱、忠诚、诚信等品质。

5. 第五周:学习《道德经》选段,理解老子的“道法自然”思想,学会顺应自然,无为而治。

六、教学评估1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、诵读态度和讨论热情,评估学生的学习积极性。

2. 诵读能力:通过抽查学生的诵读,评估学生的发音准确性、流畅性和理解程度。

3. 实践应用:通过学生日常行为的变化,评估学生将经典智慧应用于实际生活的效果。

七、教学资源1. 经典诵读教材:选择适合六年级学生的经典诵读教材,确保内容丰富、深入浅出。

2. 辅助材料:提供相关的注释、译文、故事等辅助材料,帮助学生更好地理解经典。

3. 音频视频资源:收集或制作经典诵读的音频视频资料,为学生提供正确的诵读示范和背景知识。

八、教学评价1. 形成性评价:通过课堂提问、讨论、诵读展示等方式,及时了解学生的学习进展,给予鼓励和指导。

2. 总结性评价:在学期末进行一次综合评价,包括学生的诵读水平、理解能力和实践应用能力。

中华诵国学经典诵读教案(六年级上册)《国学经典诵读》课教案一一.诵读内容:1、《二子乘舟》2、《观沧海》二.教学目标:1.熟读会背这两首古诗2.了解这两首古诗意思及出处。

3、激发学生朗读、背诵的兴趣,培养学生的朗读、背诵、合作、交流的能力。

三.教学重点:熟读会背。

四.教学难点:理解与背诵。

五.指导过程:1.谈话激趣(略)1.明确诵读内容:1、《二子乘舟》2、《观沧海》2.提出诵读的要求:(1)读正确,读通顺,有感情。

(2)读、想、交流古诗意思及用处。

3.检查效果及指导:(1)指名读并评议:正确、通顺、有感情。

(2)读的方法:停顿的长短,语速的快慢,声调的高低,声音的轻重。

(3)朗读示范。

(4)学生自由读。

(5)抽查理解及用处。

(5)背诵:六、课堂小结:(略)《中华诵》课教案二一.诵读内容:3、《折杨柳歌词》4、《送杜十四之江南》二.教学目标:1.会背《折杨柳歌词》。

熟读《送杜十四之江南》2.了解这两篇古文意思及出处。

3、激发学生朗读、背诵的兴趣,培养学生的朗读、背诵、合作、交流的能力。

三.教学重点:熟读会背。

四.教学难点:理解与背诵。

五.指导过程:1.谈话激趣(略)1.明确诵读内容:3、《折杨柳歌词》4、《送杜十四之江南》2.提出诵读的要求:(1)读正确,读通顺,有感情。

(2)读、想、交流古文意思及用处。

3.检查效果及指导:(1)指名读并评议:正确、通顺、有感情。

(2)读的方法:停顿的长短,语速的快慢,声调的高低,声音的轻重。

(3)朗读示范。

(4)学生自由读。

(5)抽查理解及用处。

(5)背诵:六、课堂小结:(略)《国学经典诵读》课教案三一.诵读内容:5、《赏牡丹》 6、《旅次朔方》二.教学目标:1.熟读会背这两首古诗2.了解这两首古诗意思及出处。

3、激发学生朗读、背诵的兴趣,培养学生的朗读、背诵、合作、交流的能力。

三.教学重点:熟读会背。

四.教学难点:理解与背诵。

五.指导过程:1.谈话激趣(略)1.明确诵读内容:5、《赏牡丹》 6、《旅次朔方》2.提出诵读的要求:(1)读正确,读通顺,有感情。

经典诵读(一)教学目标:1.有感情地朗读并背诵《泊船瓜洲》《秋思》《长相思》。

2.感悟诗词的内容, 想象诗歌所描绘的情景, 体会诗人所表达的思想感情。

教学重难点:有感情地朗读并背诵《泊船瓜洲》《秋思》《长相思》。

教学过程:一、导入新课,出示古诗词二、学生自学古诗1.自学要求:以四人小组为单位,熟读古诗,借助文后注解或字、词典,理解字词,翻译诗句,做好讲解古诗的准备。

2.检查交流自学情况(1)学生自愿或学习小组推荐1个学生讲解古诗。

(2)教师指点,并点出这两首诗中的几个关键的不易掌握的字词。

3.请大家结合诗句意思想一想诗人在写诗的时候是一种什么样的心情?或者说诗人写这首诗要表达什么样的情感?4.有感情地朗读这两首诗,体会诗词的意境。

三、引导学生背诵古诗四、总结附古诗:泊船瓜洲宋·王安石京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?秋思唐·张籍洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

长相思清·纳兰性德山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

经典诵读(二)教学目标:1.有感情地朗读并背诵《牧童》《舟过安仁》《清平乐.村居》。

2.感悟古诗的意境,引导学生热爱生活。

3.体会作者对孩子的喜爱之情, 培养课外主动积累诗歌的良好习惯。

教学重难点:有感情地朗读并背诵《牧童》《舟过安仁》《清平乐.村居》。

教学过程:一、导入新课,出示古诗词二、学习《牧童》《舟过安仁》《清平乐.村居》1.指名朗读,纠错互评。

2.质疑问难,诗中哪个词的意思你不太懂?3.小组合作学习,探讨诗意4.全班交流:谁能用自己的话说说古诗词的大意?5.启发感情,了解作者及其诗歌的风格。

6.有感情地朗读诗歌。

7.组织背诵。

三、交流课外积累或收集的相类似的其他诗歌。

四、总结附古诗词:牧童唐·吕岩草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

经典诵读《论语》教案教案第一课时《论语》教学要点1.了解儒家、道家两家学说的基本思想,理解一些比较重要的概念,如“仁”“礼”“义”“孝”“道”“自然”“无为”等,并能有自己的体会;2.对儒道两家学说的影响及其互补性有一个整体的认识;掌握其中的学习方法和学习态度。

3.诵读、熟悉文言文的表达方式和习惯用语,形成语感。

熟读、背诵一些片段。

教学过程:一、简介孔子:孔子,前551-前479,名丘,字仲尼,春秋时期鲁国陬邑(zōuyì)(现在山东曲阜)人。

我国古代伟大的教育家、思想家、政治家。

儒家学派创始人,公认的世界最著名的文化名人之一。

编撰了我国第一部编年体史书《春秋》;孔子逝世时,享年73岁,葬于曲阜城北泗水之上,即今日孔林所在地。

孔子是个平凡的老头儿,除多读了些书、多带了些弟子以外,我看和我们家邻居张大爷、李大爷的面孔差不了多少。

说孔子是个老头儿,决无不敬之意。

正是有了这些普通老头儿的一面,孔子才是真正的孔子,才是一个活生生的孔子,才是一个可以靠近的孔子。

假如能和他住在一起,我们可以在春天邀请他一块儿去河里游泳,然后一块儿躺在岸上晒晒太阳。

只要手头没有急事,这个小老头儿肯定会欣然同行。

二、简介《论语》《论语》是我国古代文献中的一部巨著,是中华民族优秀的文化遗产,对我国几千年的封建政治、思想、文化产生了巨大影响。

即使在今天,其精华部分依然为人们所效法。

《论语》写作体例为语录体,语录体一般由问语和答语两部分组成。

大约成书于战国初期。

比较集中地反映了孔子的思想。

今本《论语》共二十篇。

儒家创始人孔子的政治思想核心是“仁”、“礼”、“义”。

三、学习“学而篇七章”其中一则。

(P4第三篇)1、根据拼音读正确:(媒体出示)子曰:“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁。

行有馀力,则以学文。

”1)学生自读,正音。

特别对“悌”的读音强调。

2)学生互相读,做到读通顺、读连贯。

3)指名反馈,教师评价。

2、了解大意。

六年级上学期诵读教案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】备课笔记(2016-2017学年度第一学期)学校:坡坝小学年级:六年级科目:经典诵读教师:沈东轩2016年9月1日六年级经典诵读教学计划(2016/2017学年第一学期)一、指导思想:根据六年级学生年龄特点,以学校指导计划为基础,通过开展经典诵读活动,弘扬祖国优秀的传统文化,加强优秀文化熏陶,提高学生的文化和道德素质。

二、诵读目标:1、通过经典诗文诵读活动的开展,为学生提供一些做人的思想和行为指导。

2、开设经典诗文诵读活动,提高学生的语文综合素质和人文素养。

3、开启少年儿童的潜能,特别是右脑、潜意识的巨大记忆力和创造力;开发学生的智慧,使识字、阅读、记忆、观察、思维、判断、想象、决策、创造、灵感等多方面潜力得到更为科学的开发和培育。

4、通过天天诵读活动,培养学生持之以恒、百折不挠的意志。

三、保证诵读时间:利用每天的第一节课前、大课间活动和每周的经典诵读课。

组织学生诵读,并做到全程参与,学生全员参与。

充分利用每周诵读课进行指导,让学生熟读成诵,帮助学生理解体会部分重点词句的意思,培养诵读的能力。

四、教学措施:1、采用多种形式激发学生的诵读兴趣与热情。

2、定期在班内开展诵读大赛活动,并予以奖励。

3、利用黑板报、手抄报等多种形式,展示经典佳句,营造诵读的氛围,使学生走进经典。

4、设立经典诵读评价卡。

形成评价体系,使经典诵读持久、有效地进行。

5、参加学校的经典诵读比赛,精心准备,力争取得好成绩。

6、采取积极的评价方式。

五、教学进度安排表:水调歌头教学目标:1、能正确熟练地朗诵词的内容。

2、能大致理解词的意思,通过有感情有节奏的诵读呈现词的意境。

教学重点、难点:通过理解词和作者能富有感情地朗诵。

教学准备:1、学生预习《水调歌头》2、制作范文朗诵的视频课时安排:一课时教学过程:一、联系旧知导入:1、看月亮夜色图,吟诵与月亮有关的诗词?2、读句子“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺……”说说意思,简介苏轼。

六年级上册名篇诵读教案一、课程简介名篇诵读是六年级上册语文课程的重要组成部分,旨在通过诵读经典名篇,提高学生的语文素养和审美能力。

本课程将采用灵活多样的教学方法和手段,引导学生深入理解名篇的内涵和价值,从而更好地传承和发扬中华优秀传统文化。

二、教学目标1. 提高学生诵读名篇的能力,能够正确、流利、有感情地诵读课文。

2. 引导学生深入理解名篇的内涵和价值,培养良好的审美情趣和人文素养。

3. 传承和发扬中华优秀传统文化,增强学生的民族自豪感和自信心。

三、教学内容及课时安排本课程共安排xx个课时,具体教学内容及课时安排如下:1. 第一课时:介绍名篇诵读的重要性及本学期要诵读的名篇,明确学习要求和方法。

2. 第二课时:诵读《春夜喜雨》、《望天门山》等诗歌,进行点评和指导。

3. 第三课时:诵读《出塞》、《夏日绝句》等古诗,进行点评和指导。

4. 第四至六课时:分主题诵读散文名篇,如《登鹳雀楼》、《黄鹤楼送孟浩然之广陵》等,进行点评和指导。

5. 第七至八课时:总结回顾,布置作业。

四、教学方法与手段1. 采用多媒体教学,通过图片、音频、视频等手段,激发学生的学习兴趣。

2. 注重实践教学,通过游戏、互动、小组讨论等方式,让学生积极参与教学过程。

3. 引导学生进行深入思考,培养良好的思维能力和理解能力。

4. 定期进行课堂测验和作业批改,及时发现问题并加以指导。

五、作业设置与批改1. 作业设置:根据教学进度和重难点,设置不同类型的作业,包括抄写、听写、练习题等。

2. 批改方式:教师批改为主,适当鼓励学生自改和互改,及时发现和纠正学生的错误和问题。

3. 对于普遍存在的问题,将在课堂上进行讲解和说明,以加深学生的理解和记忆。

六、评估与反馈1. 定期进行课堂测验,了解学生的学习情况和问题,及时调整教学策略和方法。

2. 学生表现记录:记录学生在课堂上的表现,包括诵读水平、理解能力、表达能力等方面,以便进行综合评估。

3. 个性化反馈:针对不同学生的特点和学习进度,给予个性化的反馈和建议,帮助他们更好地提高自己的诵读水平和语文素养。

中华诵国学经典诵读教案(六年级上册)《国学经典诵读》指导课教案一一.诵读内容:1、《赠汪伦》2、《赠花卿》3、《赠贾岛》二.教学目标:1.熟读会背这三首古诗2.了解这三首古诗意思及出处。

3、激发学生朗读、背诵的兴趣,培养学生的朗读、背诵、合作、交流的能力。

三.教学重点:熟读会背。

四.教学难点:理解与背诵。

五.指导过程:1.谈话激趣(略)1.明确诵读内容:1、《赠汪伦》2、《赠花卿》3、《赠贾岛》2.提出诵读的要求:(1)读正确,读通顺,有感情。

(2)读、想、交流古诗意思及用处。

3.检查效果及指导:(1)指名读并评议:正确、通顺、有感情。

(2)读的方法:停顿的长短,语速的快慢,声调的高低,声音的轻重。

(3)朗读示范。

(4)学生自由读。

(5)抽查理解及用处。

(5)背诵:六、课堂小结:(略)《国学经典诵读》指导课教案二一.诵读内容: 4、《幼学琼林(一)天文》二.教学目标:1.复习上节课三首赠诗。

熟读《幼学琼林(一)天文》2.了解这两篇古文意思及出处。

3、激发学生朗读、背诵的兴趣,培养学生的朗读、背诵、合作、交流的能力。

三.教学重点:熟读会背。

四.教学难点:理解与背诵。

五.指导过程:1.谈话激趣(略)1.明确诵读内容:3、《幼学琼林(一)天文》2.提出诵读的要求:(1)读正确,读通顺,有感情。

(2)读、想、交流古文意思及用处。

3.检查效果及指导:(1)指名读并评议:正确、通顺、有感情。

(2)读的方法:停顿的长短,语速的快慢,声调的高低,声音的轻重。

(3)朗读示范。

(4)学生自由读。

(5)抽查理解及用处。

(5)背诵:六、课堂小结:(略)《国学经典诵读》指导课教案三一.诵读内容:5、《鸟》(唐朝白居易)6、《远书》二.教学目标:1.熟读会背这两首古诗2.了解这两首古诗意思及出处。

3、激发学生朗读、背诵的兴趣,培养学生的朗读、背诵、合作、交流的能力。

三.教学重点:熟读会背。

四.教学难点:理解与背诵。

五.指导过程:1.谈话激趣(略)1.明确诵读内容:5、《鸟》(唐朝白居易)6、《远书》2.提出诵读的要求:(1)读正确,读通顺,有感情。

六年级上学期经典诵读教案一、教学目标1. 让学生通过诵读经典,感受古代文化的魅力,培养对古典文学的兴趣。

2. 提高学生的朗读能力,丰富学生的语言积累,提升语文素养。

二、教学内容1. 古代诗歌:选择一些适合六年级学生的古代诗歌,如《静夜思》、《春晓》等,让学生通过诵读和解析,理解诗歌的意境和情感。

2. 古代散文:挑选一些经典的古代散文,如《岳阳楼记》、《醉翁亭记》等,让学生通过诵读和解析,领略古人的智慧和思想。

3. 古代小说:选择一些简单易懂的古代小说片段,如《红楼梦》、《西游记》等,让学生通过诵读和解析,了解古代小说的特点和魅力。

三、教学方法1. 示范法:教师通过示范诵读,让学生感受经典文学作品的声音美和节奏美,激发学生的学习兴趣。

2. 指导法:教师引导学生通过朗读、解析、讨论等方式,深入理解经典文学作品的内容和意义。

3. 互动法:教师组织学生进行小组合作,让学生在诵读、分享和交流中,提高自己的语言表达能力和理解能力。

四、教学评价1. 过程评价:关注学生在诵读过程中的态度、参与度和表现力,给予及时的指导和鼓励。

2. 成果评价:通过考试或展示等方式,评估学生对经典文学作品的掌握程度和理解能力。

3. 综合评价:结合学生的课堂表现、作业完成情况和经典诵读比赛成绩,全面评估学生的学习效果。

五、教学计划第一周:学习《静夜思》第二周:学习《春晓》第三周:学习《岳阳楼记》第四周:学习《醉翁亭记》第五周:学习《红楼梦》片段六、教学内容1. 古代寓言:选取一些富有教育意义的古代寓言故事,如《愚公移山》、《守株待兔》等,让学生通过诵读和解析,理解寓言的寓意和智慧。

2. 古代历史故事:选择一些精彩的古代历史故事,如《孔子见南子》、《荆轲刺秦王》等,让学生通过诵读和解析,了解历史人物和事件。

3. 古代神话传说:挑选一些富有想象力的古代神话传说,如《精卫填海》、《夸父追日》等,让学生通过诵读和解析,感受神话的魅力。

七、教学方法1. 故事法:教师通过讲述生动有趣的故事,吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣。

六年级经典诵读《芦苇赞》教学设计教学目标:1、指导学生正确、流利、有感情地朗读课文。

2、引导学生品味赏读课文,逐步培养边读边想的阅读习惯。

3、鼓励学生背诵课文的精彩段落,丰富语言积累。

4、尝试读写结合,在练笔中规范语言、升华情感。

教学过程:一、谈话导入,激发情感《芦苇赞》这篇课文写得很美。

你一边读,一边想,眼前就能展现出一幅幅画面。

在反复的朗读中,你对芦苇的了解会越来越深,对芦苇的赞美之情会越来越浓,被课文所吸引、陶醉——这就是语言的魅力!同学们,让我们一起走进芦苇世界,感受语言的独特魅力。

二、疏通正音,读顺读通1.自读课文,要求:读准字音、读通句子、读顺课文。

2.检查自读情况。

(指名读难读的句子)三、抓点释疑,读准读懂给大家10分钟,请你找出赞美芦苇的精彩段落和语句,用你喜欢的方式读得正确,流利,富有感情。

在朗读中边读边想,有什么感想就写在书上。

阅读的感想要有感而发,点到关键。

四、综合操练,读熟读美(指名学生朗读精彩句段,教师和学生指导、帮助,使每位学生抓住关键词句,读出对芦苇的赞美之情,并指名其他学生朗读,读出自己的理解,自己的个性。

教师适度评价,鼓励学生。

指名学生适当交流朗读的感想,其他学生补充。

教师纠正偏差,提升学生的认识。

)五、练习背诵,注重积累课文中3、7自然段很适合背诵,给你6分钟时间,请你选择自己喜欢的一个自然段,正确、流利、有感情地背出来。

(指名背诵,师生品评。

)六、指导写话,情感升华现在,你体会到芦苇值得赞美并应该得到赞美了吗?请你合上书,用一、两句自己的、真诚的话,表达对芦苇的赞美之情!(指名交流,教师评议。

)七、总结课文,课外延伸如有兴趣,有条件,可阅读著名作家孙犁写的《白洋淀记事》《荷花淀》《芦花荡》等作品,扩大我们阅读的范围,争取更大的收获。

六年级上学期经典诵读教案一、教学目标:1. 让学生通过诵读经典,提高朗读技巧和表达能力。

2. 培养学生对古典文学的兴趣,增强文化素养。

3. 通过对经典诗句的理解,领略中国传统文化的魅力。

二、教学内容:1. 杜甫《春望》2. 王之涣《登鹳雀楼》3. 白居易《赋得古原草送别》4. 苏轼《江城子·密州出猎》5. 李清照《如梦令》三、教学重点与难点:1. 重点:熟练朗读并背诵这五首古诗。

2. 难点:理解诗句的意义,感受古典文学的魅力。

四、教学方法:1. 示范法:教师先行示范朗读,指导学生正确的朗读技巧。

2. 讲解法:教师讲解诗句的意义,帮助学生理解。

3. 互动法:学生之间相互提问、讨论,提高学习兴趣。

五、教学步骤:1. 导入新课,向学生介绍本节课的学习内容,即五首古诗。

2. 教师示范朗读每首古诗,让学生跟随朗读。

3. 讲解每首古诗的意义,帮助学生理解。

4. 学生自主朗读,体会古诗的韵味。

5. 学生之间相互提问、讨论,加深对诗句的理解。

6. 教师引导学生进行背诵,确保学生能够熟练背诵这五首古诗。

7. 课堂小结,强调古典文学的重要性,激发学生对传统文化的兴趣。

六、教学评估:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的积极参与情况,包括朗读、提问和讨论。

2. 朗读技巧:评估学生在朗读时的语调、节奏和表达能力。

3. 背诵情况:检查学生对五首古诗的背诵熟练度。

4. 理解能力:通过提问和讨论,了解学生对诗句意义的理解程度。

七、作业布置:1. 回家后,家长监督学生朗读和背诵这五首古诗。

2. 选择其中一首古诗,写一篇简短的感悟,表达对诗句的理解和感受。

八、课后反思:1. 总结课堂教学的亮点和不足之处。

2. 对教学方法进行调整,以提高学生的学习效果。

3. 鼓励学生在家庭中继续经典诵读,传承传统文化。

九、家长沟通:1. 定期与家长沟通学生在课堂上的表现,包括朗读、背诵和理解能力。

2. 鼓励家长在家中支持学生的经典诵读活动,共同培养学生的文化素养。

中华诵--国学经典诵读教案-(六年级上册)中华诵国学经典诵读教案(六年级上册)《国学经典诵读》指导课教案一一.诵读内容:1、《赠汪伦》2、《赠花卿》3、《赠贾岛》二.教学目标:1.熟读会背这三首古诗2.了解这三首古诗意思及出处。

3、激发学生朗读、背诵的兴趣,培养学生的朗读、背诵、合作、交流的能力。

三.教学重点:熟读会背。

四.教学难点:理解与背诵。

五.指导过程:1.谈话激趣(略)1.明确诵读内容:1、《赠汪伦》2、《赠花卿》3、《赠贾岛》2.提出诵读的要求:(1)读正确,读通顺,有感情。

(2)读、想、交流古诗意思及用处。

3.检查效果及指导:(1)指名读并评议:正确、通顺、有感情。

(2)读的方法:停顿的长短,语速的快慢,声调的高低,声音的轻重。

(3)朗读示范。

(4)学生自由读。

(5)抽查理解及用处。

(5)背诵:六、课堂小结:(略)1《国学经典诵读》指导课教案二一.诵读内容:4、《幼学琼林(一)天文》二.教学目标:1.复上节课三首赠诗。

熟读《幼学琼林(一)天文》2.了解这两篇古文意思及出处。

3、激发学生朗读、背诵的兴趣,培养学生的朗读、背诵、合作、交流的能力。

三.教学重点:熟读会背。

四.教学难点:理解与背诵。

五.指导过程:1.说话激趣(略)1.明白诵读内容:3、《幼学琼林(一)天文》2.提出诵读的要求:(1)读正确,读通顺,有感情。

(2)读、想、交流古辞意义及用处。

3.搜检结果及指导:(1)指名读并评断:正确、通顺、有感情。

(2)读的方法:停顿的长短,语速的快慢,声调的高低,声音的轻重。

(3)朗读示范。

(4)学生自由读。

(5)抽查理解及用处。

(5)背诵:六、课堂小结:(略)2《国粹典范诵读》指导课教案三一.诵读内容:5、《鸟》(唐朝XXX)6、《远书》二.教学目标:1.熟读会背这两首古诗2.了解这两首古诗意思及出处。

3、激发学生朗读、背诵的兴趣,培养学生的朗读、背诵、合作、交流的能力。

三.教学重点:熟读会背。

六年级上册经典诵读教学计划及设计一、指导思想中华民族历史悠久,文化经典更是灿若星河,这些优秀的文化经典,凝聚了前贤的大智大慧,睿语哲思,浓缩了华夏五千年的思想精粹,感染熏陶了一代又一代龙的传人,可以说是一份宝贵的精神财富,利用这份宝贵的精神财富,让孩子们在读经诵典中养德行、学做人,陶冶情操、加强修养、丰富思想,积累知识,培养对语言的感受、领悟能力和想象能力。

二、阅读内容同学们可利用课余时间每周背诵一首(篇)古诗文,每周五下午一节课的时间进行古诗文的诵读,相信通过诵读古诗文,学生将会改善为人做事的质地,提高文化品位。

这学期诵读的诗词有:《春夜喜雨》、《西江月.夜行黄沙道中》、《天净沙.秋》、《出塞(秦时明月汉时关)》、《游园不值》、《登高》、《书愤》、《戏答元珍》、《行路难》、《北风行》、《虞美人》、《定风波》、《龟虽寿》、《钱塘湖春行》、《泊秦淮》、《夜雨寄北》、《锲而不舍》、《幼学琼林(一)》《幼学琼林(二)》、《幼学琼林(三)》、《大学(节选)》三、方法措施:先让学生读正确,读流利,再引导学生了解诗的意境,充分理解诗句的意思,进行有感情的朗读以便熟读成诵,在教学中要以朗读背诵为主要目的。

四、活动时间:周五下午时间新授古诗。

周二、四午间诵读时间,及时检查背诵。

五、内容安排六、评价方法以星级为评价标准,在规定时间内背过的得相应的星星。

每首诗后面都有标注。

期末发诵读小明星奖状(分星级的)七、教学设计1 《春夜喜雨》教学设计教学目标1、能正确、流利、有感情地诵读古诗。

2、感悟诗歌内容,想像诗歌所描绘的情景,激发学生热爱春天的感情。

3、激发学生对祖国诗歌的热爱之情。

教学重点、难点1、理解古诗意思,体会我国传统文化的精妙,培养学生热爱祖国传统文化的思想感情。

2、背诵古诗。

教具准备教师方面:录音带课件学生方面:搜集杜甫的资料以及有关春天的诗句。

教学过程一、创设情景导入。

1、在优美的音乐声中,师导:春姑娘已悄悄地来到了我们的身边,绵绵的春雨悄悄地下着,飘在果园,点红桃花;洒在树梢,染绿柳芽;落落田野,滋润庄稼;降在池塘,唤醒青蛙,同学们,你喜欢春雨吗?唐代大诗人杜甫就写了一首《春夜喜雨》。

经典诵读的有关知识教学目标:1.朗读的意义和基本方法。

2.在朗读中加深对课文的印象和理解教学环节:听,听读美文,走入声音世界。

识,揭开“朗读”的朦胧面纱。

温,重读温习优美的课文篇章。

秀,超级男“声”女“声”秀。

教学过程:一、听,听读美文,走入声音世界。

内容:利用精美的朗诵创设情境,引入课堂。

侧重于对学生心理上的震撼。

方式:播放美文诵读素材。

材料:《生死不离》音频朗诵。

二、识,揭开“朗读”的朦胧面纱。

内容:①明确朗读的意义和重要性。

②明确朗读误区。

③介绍朗读的三层境界。

④介绍朗读的基本方法。

朗读的意义和重要性。

朗读是一种特殊的口语方式,是我国几千年来传统的语文学习方法。

它是把书面语言转化为发音规范的有声语言的再创作活动。

“诵读”是传统语文教学遗产中的精华。

每个学子都应当努力用我们最美的声音去装点最美的文字。

古人的诵读方式主要以抑扬顿挫有节奏地吟咏为主,是一种寓情于声、以声传情、重感性的表达方式。

而今人对诵读的理解,主要指两个层面的意思。

一是朗读。

在朗读的过程中粗解文意;一是背诵,在理解文意的基础上熟读成诵。

朗读的三层境界第一层次——品其滋味熟读。

要能抑扬顿挫地诵读。

(书读百遍,酝酿胸中,自然悟入)第二层次——入其境界求静。

这时候身心专注,读书求悟进入的一种读书状态(若能达到此种静态,则其义自现)第三层次——悟其真谛妙悟。

能在静态中达到对诗文精妙之处的感悟。

(悟是诵读的最高境界,即便当时没有情出,以后说不定什么时候答案会一下子在脑海中出现,豁然开朗)朗读的方法:①读正字音——用普通话读是起码要求,纠正方言。

口眼并用,心到口到,不添字、漏字,不读破句,读出标点符号,音量适当,语速合适。

②读通词句——这是诵读的基础。

要解决一词多义,古今异义,单音双音,词类活用等,以及判断句、倒装句、被动句、省略句等问题。

③读准停顿——这是诵读关键。

包括虚词用法,句式、语气等,作用是训练语感,把握意脉,领悟内容。

④读清思路——这是诵读的深入。

备课笔录2018-2019学年度第一学期)学校:坡坝小学年级:六年级科目:经典诵读教师:方芳2018年9月1日12坡坝小学六年级经典朗读教课计划3(2018/2019学年第一学期)4一、指导思想:5为了创立优秀的校园文化,创造浓烈的念书氛围。

经过背诵经典,让语言6文字在小孩心底多一些积淀,多一些感悟,激起学生对中国文化的浓重兴趣。

7在朗读过程中获取古诗文经典的基本熏陶和涵养,接受中国传统美德耳濡目染8的影响和教育。

踊跃参加学校睁开的各项经典朗读活动,在实践中增添累积,9提高学生文化与道德素质。

10二、教课目的:111、整体目标: 经过学校和家庭组织小学生朗读、熟背诗文经典,让他们获取12主流文化的基本熏陶和涵养。

132、详细目标:141)培育小学生的注意力和记忆力。

152)帮助小学生养成优秀的行为习惯,心地向善,涵养提高。

163)提高学生语文水平,培育学生优秀的语文修养。

174)培育小学生念书兴趣。

185)指引父亲母亲儿女一同朗读,增进亲子感情,提高家庭文化品位。

三、朗读内容:古诗词19四、活动形式及方法:201)“人人是老师,到处是教室”。

只需有热忱,就能成为一个朗读老师。

212)频频朗读,熟读成诵。

带念一遍,再一遍,而后鼓舞全班齐念;分组念、个别念、接龙念、想方法多听多念。

只需熟读成诵,认识内容大体即可,而从中获取背诵的乐趣和成就感。

223)每天利用清晨在校读10分钟。

在学校由老师利用经典朗读课、课间背诵。

也能够在每节课前由班干部率领读。

23(4)每天回家后,再由家长带动朗读(亲子朗读)2分钟。

24五、朗读举措:25、采纳多种形式,保证诗文朗读活动的质量。

要采纳多种方式调动学生学习踊跃性,经过办诗文黑板报、诗文图展、诗文手抄报、诗文朗诵会等来创造优秀的学习氛围。

26、按期举行古诗文朗诵竞赛、背诵竞赛,情境写诗竞赛,诗配画、背诗大王评比等。

创造诗文学习的浓重氛围,使该项活动踊跃健康地发展。

形式多样,既让全体学生接受民族传统文化的精华。

备课笔记(2018-2019学年度第一学期)学校:坡坝小学年级:六年级科目:经典诵读*师:**2018年9月1日坡坝小学六年级经典诵读教学计划(2018/2019学年第一学期)一、指导思想:为了创建良好的校园文化,营造浓郁的读书氛围。

通过背诵经典,让语言文字在儿童心底多一些积淀,多一些感悟,激起学生对中国文化的浓厚兴趣。

在诵读过程中获得古诗文经典的基本熏陶和修养,接受中国传统美德潜移默化的影响和教育。

积极参加学校开展的各项经典诵读活动,在实践中增长积累,提高学生文化与道德素质。

二、教学目标:1、总体目标: 通过学校和家庭组织小学生诵读、熟背诗文经典,让他们获得主流文化的基本熏陶和修养。

2、具体目标:(1)培养小学生的注意力和记忆力。

(2)帮助小学生养成良好的行为习惯,心地向善,修养提高。

(3)提升学生语文水平,培养学生良好的语文素养。

(4)培养小学生读书兴趣。

(5)引导父母子女一起诵读,增进亲子感情,提升家庭文化品位。

三、诵读内容:古诗词四、活动形式及方法:(1)“人人是老师,处处是教室”。

只要有热情,就能成为一个诵读老师。

(2)反复诵读,熟读成诵。

带念一遍,再一遍,然后鼓励全班齐念;分组念、个别念、接龙念、想方法多听多念。

只要熟读成诵,了解内容大概即可,而从中获得背诵的乐趣和成就感。

(3)每日利用早晨在校读10分钟。

在学校由老师利用经典诵读课、课间背诵。

也可以在每节课前由班干部带领读。

(4)每日回家后,再由家长带动诵读(亲子诵读)2分钟。

五、诵读措施:1、采取多种形式,确保诗文诵读活动的质量。

要采取多种方式调动学生学习积极性,通过办诗文黑板报、诗文图展、诗文手抄报、诗文朗诵会等来营造良好的学习氛围。

2、定期举行古诗文朗诵比赛、背诵比赛,情境写诗比赛,诗配画、背诗大王评选等。

营造诗文学习的浓厚氛围,使该项活动积极健康地发展。

形式多样,既让全体学生接受民族传统文化的精髓。

3、采取读、诵、记、背的方法,读熟了,背过了,再慢慢品味、感悟,品出滋味来,悟出道理来。

七步诗教学目标:1、了解《七步诗》的背景,理解古诗所隐喻意思。

2、模仿作者声情并茂朗诵古诗。

课时安排:一课时教学过程:一、导入部分。

1、设置悬念:来数数看,老师走了几步?2、介绍诗名和作者:古代有个叫曹植的人,在这七步中作了一首古诗,就叫《七步诗》,他的本领大不大?为什么他能在七步中就作出诗来呢?二、引出背景故事。

师简单讲解:古代有个人叫曹植,他有个哥哥叫曹丕,曹丕做了皇帝以后,总是妒忌曹植的才华,怕他长大之后会夺取自己的皇位,因而要设计陷害曹植,于是命令曹植在七步中作出一首诗,否则就杀头,结果曹植就作出了这首《七步诗》。

三、欣赏《七步诗》课件1、提问:你听到了什么?你听懂了哪句?能说说是什么意思吗?哪一句没听明白?2、师进行朗诵。

3、师讲解古诗意思。

4、帮助孩子理解古诗中隐喻的内容,结合背景更好理解古诗。

四、朗诵七步诗。

1、在理解意思的基础上学念古诗。

2、跟着老师一起朗诵。

3、模仿曹植,七步之内朗诵古诗。

凉州词教学目标:1、理解古诗,有感情地朗读并背诵《凉州词》。

2、感悟古诗的意境。

引导学生热爱生活。

课时安排:一课时教学过程:一、导入:1、同学们,我们曾经学多那些描写春天的古诗?背一背。

2、回忆以前学习古诗的方法。

自由读→看图想意思→朗读背诵二、学习《凉州词》:1、出示古诗,用上面的方法自学。

2、检察自学情况。

指名朗读,纠错互评。

3、质疑问难,诗中哪个词的意思你不太懂?点拨:万仞、杨柳、玉门关4、谁能用自己的话说说古诗的大意?5、启发感情,了解作者及其边塞的风格。

简介:王之涣,盛唐边塞诗人。

这首《凉州词》描写了边塞怎样的环境?你能想象当时戍边战士的生活吗?6、有感情地按七绝节奏朗读诗歌。

7、组织背诵。

三、学习写字:1、出示要写的3个字。

提出好的写字建议。

2、练习写字。

3、互相评价。

四、小结。

五、作业:请收集王之涣的其他边塞诗,读一读。

出塞教学目标:1、学习《出塞》,理解古诗的含义,体会诗人所表达的思想感情。

2、有感情地朗读古诗。

课时安排:一课时教学过程:一、导入二、学习《出塞》:1、读课文,解题。

塞:关塞,边塞。

你怎么理解题目?简介作者王昌龄,唐代著名的诗人。

字少伯,很有才华,曾中进士,擅长“七绝”,有“诗家夫子王江宁”之称。

今天学的是他最著名的一首诗。

2、范读课文。

3、交流自学体会。

4、提出问题,教师归纳,集体解决。

5、体会诗的意境。

(l)读了这首诗你有什么感受?(古代战乱不断发生,百姓苦不堪言;盼望能有飞将军重出,救百姓于水火;这首诗意境深远,言少意多。

)(2)你觉得这首诗表达了作者怎样的思想感情?6、有感情地朗读这首诗,体会作者渴望出现英勇善战,体恤士卒的将帅,巩固边防的心情。

三、布置作业背诵课文,默写《出塞》。

从军行教学目标:1、了解边塞诗歌的特点。

2、注意边塞诗歌中意象的运用。

3、学习诗歌的对比,了解诗人不同作品的特色。

课时安排:一课时教学过程:一、导入新课:首先让学生回忆背诵上学期学过的《从军行》其四“青海长云暗雪山, 孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲, 不破楼兰终不还!”从而引出“边塞诗歌”主题。

二、总体感知边塞诗歌的代表人物和风格。

盛极一时的边塞诗是构成盛唐之音的一个基本内容,它在中国诗歌史上的地位,是前无古人的。

在盛唐边塞诗人中,高适、岑参向来并称齐名。

三、王昌龄背景介绍王昌龄(约698-757),字少伯,京兆万年(今陕西西安)人,早年曾漫游四方,到过塞上。

开元十五年(727),登进士第,开始了仕宦生涯。

先是授职秘书省校书郎,七年后应博学宏词科考试中选,授汜水(今属河南)县尉。

开元二十七岁年(739),因“不护细行,屡见贬斥”(《旧唐书》本传),终于本年获罪被谪岭南。

开元二十八年(740),王昌龄自岭南北归,任江宁(今江苏南京)县丞。

但几年后,王昌龄又被贬至龙标(今湖南黔阳)县尉。

安史之乱发生,王昌龄北还,路过毫州郡时,为刺史闾丘晓所杀。

王昌龄边塞诗的代表作是《出塞》和《从军行》。

《出塞》共有两首(均从《全唐诗》)。

其一为:秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

四、总体感知。

芙蓉楼送辛渐教学目标:1、正确流利的朗读古诗,背诵古诗。

2、体会朋友间的离别之情。

课时安排:一课时教学过程:一、激情导入;1、同学们,你记得哪些诗人?关于王昌龄的诗歌你记得多少?能背一下吗?2、朋友之间的离别让人难忘,你又知道那些关于送别的诗歌?3、揭题:板题——读题二、学习古诗:1、自由读诗,看看谁是第一个有快又通顺的读完本诗的人。

2、指名读,纠正不正确发音。

3、再读,要求:连贯。

4、你把诗歌读的这么好,可你知道里面的意思吗?(1)学生说自己认为的诗意,教师进行辅导,鼓励学生大胆的说,不要害怕说错。

(2)学生看图,听教师描述诗的意境。

(3)生自由读,读出自己的感受。

师巡视指导。

5、朋友之间的离别让人难忘,来吧,让我们走进作者,体会他的情感,体会那份伤感。

(1)生自由读,读出自己的感受。

师巡视指导。

(2)指名想象画面读诗,师生共评。

(3)要是能背下来哪就好了,你能吗?(4)集体诵读(配乐)。

三、总结。

独坐敬亭山教学目标:1、随诗句认识生字。

2、有感情地朗读古诗,努力读出诗的韵味,做到熟读成诵。

3、借助图大致了解诗的意思,体验诗的意境,积累情感。

课时安排:一课时教学过程:一、看图观察。

出示挂图:学生观察,讨论:说说你从图中看懂了什么?介绍背景:.敬亭山:在今安徽宣城县北。

《元和郡县志》云:"在宣城县北十里。

山有万松亭、虎窥泉"。

《江南通志》卷一六宁国府:"敬亭山在府城北十里。

府志云:古名昭亭,东临宛、句二水,南俯城闉,烟市风帆,极目如画"。

二、初读古诗。

1、读读古诗,找出你不认识的字,借助生字表中的音节,把它们读准。

2、把生字多读几遍。

3、检查生字认读情况。

三、再读古诗,大致了解诗意。

1、把诗句读顺。

2、讨论:说说你懂了什么?(结合图)3、全班交流。

四、指导朗读,背诵。

1、教师范读。

2、学生根据自己的体验诵读古诗。

3、指导背诵。

4、全班齐背。

五、作业设计。

把今天学的古诗背诵给爸爸妈妈听。

别董大教学目标:1、借助教材注释,结合课外资料,通过独立自主地学习,正确理解古诗的大概意思。

2、咀嚼和体悟重点诗句的情味,在反复诵读与融情想象中,感受诗歌的情绪和意象,受到心灵的熏陶和滋养。

3、在送别主题古诗的对比参读中,初步感受借景抒情的表达方式,明了诗与诗之间的内在联系,体悟诗人内心的独特情感。

课时安排:一课时教学过程:一、创设氛围,感受诗境。

1、今天,我们再来学一首送别诗,让我们一起穿越时空,回到唐朝,和著名诗人高适一起去送一位好朋友。

知道他的好友叫什么吗?2、请大家翻开课本,自己小声地读读古诗,把它读正确、读通顺了。

3、通过自学,你从这首诗中感受到什么?过渡:高适又是如何为失意落魄的好友董大送行的呢?二、分步解读,品悟诗情。

1、请大家再次回到课本,借助注释,看看能不能自己读懂诗句。

2、你读懂了哪句诗,你就说哪一句。

3、指名学生用自己的话说说古诗的意思。

4、品读前两句。

师:诗人是在怎样的环境下送别好朋友的呢?5、品读后两句。

在董大的心里,自己就好像是被北风和大雪包围着的孤独的大雁。

面对遭受挫折、怀才不遇的好友董大,诗人高适又是如何安慰他的呢?6、感受着这样一番肺腑之言,此时此刻,你能想象得到董大又会对诗人高适说些什么呢?7、是啊,生活中,每个人都会有失落,都会有悲哀。

所以:假如生活中你的好朋友遇到了挫折,我们可以对他说——莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

当我们遭受挫折、满怀忧愁时,我们也可以对自己说:——莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

当我们无处施展自己的才情、伤心落魄时,我们依然会对自己说:——莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

8、背诵古诗。

感受着这对朋友的深情,我们心潮澎湃。

现在你能把这首诗背下三、对比参读,感悟诗蕴。

是啊,人生自古伤离别。

送别主题的古诗我们学过的还有很多,老师今天随手也抄了几首,与大家共同欣赏。

(出示古诗:《送元二使安西》、《赠汪伦》、《黄鹤楼送孟浩然之广陵》)请同学们比较一下,看看这些古诗之间有什么相同与不同的地方?1、生比较,指名汇报。

2、同是送别之诗,这些诗又各有什么特色?自己思考,然后在小组内交流讨论。

3、汇报交流。

4、小结:这些古诗,同是写对好友的别情,然而描写的景物不同,抒发的情感也不同。

这些诗中,有的以歌相送,有的以目相送,有的以酒相送,有的以话相送,说到底诗人是以什么相送?(板书:以心相送以情相送)就让我们带着这份心,带着这份情来吟诵这四首送别古诗吧。

你最喜欢哪一首,就把这一首读给大家听听。

(生配乐深情诵读)古朗月行教学目标:1、正确、流利地朗读古诗,背诵古诗。