大医孙思邈

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:3

唐朝医学家孙思邈的简介孙思邈我唐朝著名的科学家,思想家,医学家。

那么唐朝如何?下面是店铺为你收集整理的孙思邈生平简介,希望对你有帮助!孙思邈的生平简介孙思邈是唐朝初期的著名医学家,后世尊其为“药王”。

孙思邈据说寿命很长,有人说他活了102岁,也有说他活了141岁的,所以许多人把他当神仙。

孙思邈身处的年代是比较动乱的,隋唐末唐朝初。

所以孙思邈隐居太白山,走遍深山老林了解中草药,并通过研究医书成为当时的“医生”。

孙思邈的出生日期从不同的史书上有不同的推断,最早可推断到公元515年,而最迟出生据纪晓岚的《四库全书》推断孙思邈出生于公元581年。

孙思邈出生的家庭背景已无从考证,但是从孙思邈广读医书来看,贫穷人家应该不会有这么好的条件。

孙思邈精通百家,崇尚老庄之学和佛道,18岁的孙思邈就立志学医了,在20岁开始为乡人治病。

孙思邈曾一边行医一边研究中药,中药用完了会亲自上峨眉、终南山等多地去采集中药,并对各种病例进行临床研究。

孙思邈一生淡泊名利在隋文帝、唐太宗、唐高宗期间都被朝廷所召,但是孙思邈都谢绝没有前往。

孙思邈晚年隐居在五台山,专心著书,一生作品很多,直到公元682年,孙思邈寿终正寝。

孙思邈的故事孙思邈出生在北周时期,社会动荡,他住在太白山上的村子里,这个地方盛产药材,而孙思邈又因为小时候身体不好,立志要钻研医药学,经常进山里采药,自己制作各种草药药材,有时候还自己亲自适用,酸甜苦辣咸,功效、药用,都要亲自验证。

他对医术精益求精,发现许多新的疗法,在学术史上都是重要的发现和突破。

他还是世界上第一个发明导尿术的人,相传,从前有一个病人,得了尿潴留病,不能正常排泄,孙思邈看病人痛苦煎熬的样子,也是十分的焦急,一时之间却也没有别的办法,正好看见旁边的孩子拿着葱管在玩儿,孙思邈受到了启发,于是决定用这个方法试一试,然后自己用嘴对着葱管吹了起来。

果然,在他的努力下,病人的小肚子慢慢瘪了下去,恢复了正常。

从这件事儿就可以看出,孙思邈为人聪慧,又十分的重视医德,不管病人是什么身份,得了什么病,都一律一视同仁。

精心整理药王孙思邈简介,名人故事孙思邈个人资料中文名:孙思邈别名:妙应真人、药王性别:男),孙思邈于公元58年出生于一个贫穷农民的家庭。

他从小就聪明过人,受到老师的器重,长大后开始爱好道家学说。

由于当时社会动乱,孙思邈隐居陕西境内的秦岭太白山中,并渐渐获得了很高的声名。

当时的朝廷下令征孙思邈为国子监博士,被他拒绝了。

孙思邈在太白山研究道教经典,探索养生术,同时也博览众家医书,研究古人医疗方剂。

他选择了"济世活人"作为他的终生事业,为了解中草药的特性,他走遍了深山老林。

孙思邈还十分重视民间的医疗经验,不断积累走访,及时记录下来,终于完成了他的不朽着作《千金要方》。

唐朝建立后,孙思邈开始接受朝廷的邀请,与朝廷合作开展医学活动。

公元659年完成了世界上第一部国家药典《唐新本草》。

公元682年孙思邈无疾而终。

孙思邈生平简介02无求”被西方称之为“医学论之父”,与希波克拉底齐名的世界三大医德名人之一,中国古代当之无愧的着名科学家和思想家。

孙思邈一生淡泊名利,多次推却做官召请。

隋文帝时,征召他为国子博士,唐太宗欲授于爵位,唐高宗欲拜谏议大夫,他都固辞不受,一心致力于医学。

孙思邈一生谦虚好学。

对医学有很深研究,亦博涉百家学术,精通老庄,兼好佛典。

曾注《老子》、《庄子》,撰《千金方》(《千金要方》和《千金翼方》的合称),《福禄论》三卷,《摄生真录》、《枕中素书》、《会三教论》各一卷。

孙思邈钻研医学,善于博采众长。

对于诊断和医疗方面有特长的人,他不远千里去求教。

他有高尚的品德,主张行医不应有贪求财物的私念,对患者要有同情爱护之心,不论贫富、贵贱、亲疏,一视同仁。

他曾拒绝隋文帝、唐太宗、唐高宗授要方》经验撰成《千金翼方》,着重记述本草、伤寒、中风、杂病、疮痈等,是对《千金要方》的补充。

书中共收载当时所用药物八百多种,对许多药物的采集和炮制作了详细的记述。

由于孙思邈在中医中药学方面的重大贡献,后世尊之为“药王”。

孙思邈养生铭及译文孙思邈的养生铭怒甚偏伤气,思虑太伤神。

神疲心易役,气弱病来侵。

勿使悲欢极,当令饮食均。

再三防夜醉,第一戒晨嗔。

亥寝鸣天鼓,寅兴嗽玉津。

妖邪难侵犯,精气自全身。

若要无诸病,常当节五辛。

安神宜悦乐,惜气保和存。

寿夭休论命,修行在本人。

倘能遵此理,平地可朝真。

孙思邈是唐代著名大医药学家,他少年时因病学医,熟读经史百家,著有不朽传世之作《千金要方》和《千金翼方》各30卷,在我国医学史上占有重要地位,被后世尊为“药王”。

孙思邈不但医术高明,而且养生有道,年逾百岁之上,是我国历代医药学家中的老寿星。

在陕西省耀县孙家塬的药王山上,后世立有一百多块石碑,其中一方刻有孙思邈所著“养生铭”,是养生保健的至理名言。

中医学把“精、气、神”视为人生“三宝”,认为一个人要想健康长寿,必须“惜气”、“安神”重视保养。

所以,孙思邈在“养生铭”中首先提出不能“怒而伤气”和“思虑伤神”,以免气机紊乱,血脉失和,脏腑功能失调,而致百病杂生。

孙思邈尤重视精神调养,认为一个人平时应保持平和、乐观的心态,尽量避免不良精神刺激,勿使悲欢过极,以免出现“悲能伤肺”、“大喜伤心”的局面。

孙思邈还指出,保持健康的生活方式是养生保健的重要方面。

所以生活起居一定要有规律,要注意节制饮食,保持膳食平衡。

特别要防止夜间大吃大喝和酒醉,以免引起停食、消化不良或伤胃、伤肝等不良后果。

在生活习惯上,要注意少吃刺激性食物,更不可偏食,这就是养生铭中“节五辛”的含义。

所谓“亥寝鸣天鼓”,即临睡前(晚间9~11点钟)要叩齿36次,“寅兴漱玉津”是指早上(凌晨3~5点钟)醒来应以舌搅上下腭数十次,待津生满口时可咽下。

上述两种导引法在唐代以前的医疗保健书籍中经常提到,具有保津和固齿的功能。

孙思邈认为,每个人只要重视养生保健,就能做到“正气存内,邪不可干”,能有效防止“神疲心易役,气弱病来侵”的身体“未病”状态。

孙思邈在“养生铭”中最后指出,能否健康长寿,主动权其实是掌握在自己手中,绝不是命里注定的。

大d à医y ī精诚j īngcheng 原文yu ánw én 及j í译文y ìw én 对照du ìzh ào 唐t áng ·孙思邈s ūns īmi ǎo张zh āng 湛zh àn 曰yu ē:夫f u 经方j īngf āng 之zh ī难n án 精j īng ,由来y óul ái 尚sh àng 已y ǐ。

今j īn 病b ìng 有y ǒu 内n èi 同tong 而外ér w ài 异y ì,亦y ì有y ǒu 内n èi 异y ì而外ér w ài 同tong,故g ù五脏六腑w ǔz āngli ùf ǔ之zh ī盈y íng 虚x ū,血脉xu èm ài 荣r óng 卫w èi 之zh ī通t ōng 塞s āi ,固g ù非f ēi 耳目ěr m ù之zh ī所su ǒ察ch á,必b ì先xi ān 诊zh ěn 候h òu 以y ǐ审sh ěn 之zh ī。

而ér 寸口c ùnk ǒu 关gu ān 尺ch ǐ,有y ǒu 浮沉f úch én 弦xi án 紧j ǐn 之zh ī乱lu àn;俞sh ù穴xu é流注li úzh ù,有y ǒu 高下g āoxi à浅qi ǎn 深sh ēn 之zh ī差ch à;肌肤j īf ū筋骨j īn g ǔ,有y ǒu 厚薄h òu b ó刚柔g āngr óu 之zh ī异y ì。

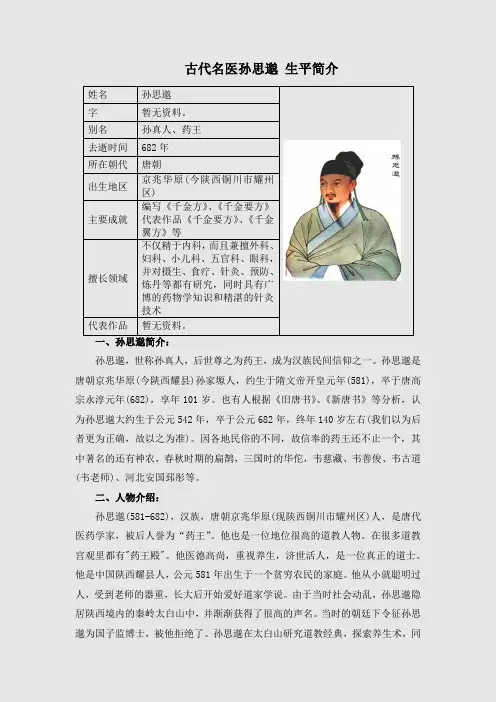

古代名医孙思邈生平简介姓名孙思邈字暂无资料。

别名孙真人、药王去逝时间682年所在朝代唐朝出生地区京兆华原(今陕西铜川市耀州区)主要成就编写《千金方》、《千金要方》代表作品《千金要方》、《千金翼方》等擅长领域不仅精于内科,而且兼擅外科、妇科、小儿科、五官科、眼科,并对摄生、食疗、针灸、预防、炼丹等都有研究,同时具有广博的药物学知识和精湛的针灸技术代表作品暂无资料。

一、孙思邈简介:孙思邈,世称孙真人,后世尊之为药王,成为汉族民间信仰之一。

孙思邈是唐朝京兆华原(今陕西耀县)孙家塬人,约生于隋文帝开皇元年(581),卒于唐高宗永淳元年(682),享年101岁。

也有人根据《旧唐书》、《新唐书》等分析,认为孙思邈大约生于公元542年,卒于公元682年,终年140岁左右(我们以为后者更为正确,故以之为准)。

因各地民俗的不同,故信奉的药王还不止一个,其中著名的还有神农,春秋时期的扁鹊,三国时的华佗,韦慈藏、韦善俊、韦古道(韦老师)、河北安国邳彤等。

二、人物介绍:孙思邈(581-682),汉族,唐朝京兆华原(现陕西铜川市耀州区)人,是唐代医药学家,被后人誉为“药王”。

他也是一位地位很高的道教人物。

在很多道教宫观里都有"药王殿"。

他医德高尚,重视养生,济世活人,是一位真正的道士。

他是中国陕西耀县人,公元581年出生于一个贫穷农民的家庭。

他从小就聪明过人,受到老师的器重,长大后开始爱好道家学说。

由于当时社会动乱,孙思邈隐居陕西境内的秦岭太白山中,并渐渐获得了很高的声名。

当时的朝廷下令征孙思邈为国子监博士,被他拒绝了。

孙思邈在太白山研究道教经典,探索养生术,同时也博览众家医书,研究古人医疗方剂。

他选择了"济世活人"作为他的终生事业,为了解中草药的特性,他走遍了深山老林。

孙思邈还十分重视民间的医疗经验,不断积累走访,及时记录下来,终于完成了他的不朽著作《千金要方》。

唐朝建立后,孙思邈开始接受朝廷的邀请,与政府合作开展医学活动。

孙思邈的医德名言包括以下两句:

1.“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。

若有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富长幼妍媸怨亲善友华夷愚智,普同一等,皆如至亲之想。

亦不得瞻前顾后,自虑吉凶护惜身命。

见彼苦恼,若己有之,深心凄怆勿避险巇,昼夜寒暑饥渴疲劳,一心赴救,无作功夫形迹之心。

如此可为苍生大医。

反此则是含灵巨贼。

”

2.“人命至重,有贵千金。

”

这两句名言体现了孙思邈的医德。

他认为,作为一个医生,必须具备高尚的道德品质,视患者的生命比自己的生命更重要。

在治病过程中,他主张医生不应考虑个人的利益得失和生命安危,而应全力以赴地救治患者。

他的这些观点和行为准则对于现代医学和医疗教育仍具有启示意义。

这两句名言也是孙思邈对医德的深刻理解和实践。

他认为医者首先要有大慈恻隐之心,对患者的痛苦感同身受,不分贵贱贫富长幼妍媸怨亲善友华夷愚智,皆以至亲对待。

同时,医者要无欲无求,不畏艰险,不瞻前顾后,一心赴救,不作功夫形迹之心。

只有这样,才能成为苍生大医。

反此则是含灵巨贼,是对医者的严厉批评。

总之,孙思邈的医德名言是宝贵的医学遗产,对于现代医学教育和医疗实践仍具有重要意义。

我们应该学习并传承这些价值观和精神追求,为患者提供更好的医疗服务。

孙思邈(581年~682年)为唐代著名道士,医药学家。

被人称为“药王”。

京兆华原(今陕西耀县)人。

少时因病学医,后终成一代大师,其博涉经史百家,兼通佛典。

孙思邈的生平介绍孙思邈,汉族,唐朝京兆华原(现陕西耀县)人,是著名的医师与道士。

他是中国乃至世界史上著名的医学家和药物学家,被誉为药王,许多华人奉之为医神自幼天资聪慧,七岁就学,日诵千余言,弱冠之年已通晓诸子百家,尤善谈老子、庄子并且还喜好钻研佛教典籍,曾被人称为“圣童”。

当时的社会风尚是“朝野士庶,咸耻医术之名,多教子弟诵短文,构小策,以求出身之道。

医治之术,缺而弗论”。

孙思邈目睹民众缺医少药,回顾自己幼遭风冷之疾,屡造医门,为治病而罄尽家产的痛苦经历,遂志学做一名“苍生大医”,毅然放弃仕途。

他以历代名医为榜样,刻苦钻研医药典籍。

对于诊疗疾病的方法,采药和制药的法度,养生保健之术,凡有一事长于己者,他总是不远千里,伏膺取决。

在他二十岁左右时,便打下了一定的医学基础。

孙思邈年长时,因避当时战乱和朝廷征辟,曾隐居太白山,后又隐居终南山。

唐武德年间与道宣律师相识,结为知交,每一往来,谈论终夕,使他们在医学上都得到裨益。

佛教的“医方明”也是有关医学研究的学问。

孙思邈的医书佛教典籍中有关于印度医学的“四大”——地、水、火、风学说,百一学说,耆婆、阿伽佗诸方,天竺国按摩等内容。

而道宣的医学知识对孙思邈是有影响的。

相传“天王补心丹”就是道宣发明的。

据《华严经传记》卷五所载:“义宁元年,高祖起义并州,邈在境内,高祖知其宏达,以礼待之,命为军头,任之四品,固辞不受,后游历诸处,不恒所居。

”但他曾与亲友说过,待将来社会上出了贤明君主时,我可以出来做些济世活人的事。

唐太宗即位以后,特将孙思邈召诣京师,准备授以爵位,孙思邈仍婉言谢绝。

此次进京,他有更多的机会接触长安医家,阅览各类医药书籍。

孙思邈与甄权甄立言兄弟关系密切。

他推崇甄权的针法。

深州刺史成君绰患急症,颈部肿胀,喉中闭塞,滴水不下已三日,求治于孙思邈,孙思邈请甄权会诊,由甄权针刺而愈。

大医孙思邈

天津中医药大学第一附属医院2009-03-09 15:19

于铁成

俗话说“活人让尿憋死”,意思是这种事绝不可能发生。

活人竟让尿憋死岂非笑话?但是在导尿术没有发明以前还是有可能发生的。

传说在唐朝时候,有一个人得病已经三天了,一直尿不出来,病人的小肚子胀得就像个小鼓,双手捂着肚子,呻吟不止,非常痛苦。

请来了名医孙思邈,看过病人后,孙思邈感到用药可能解决不了问题,思来想去,终于想出一个办法。

于是找来一根粗细适宜的葱管,小心翼翼插进病人的尿道里,再用力一吹,不一会儿尿顺着葱管流了出来。

这是世界上最早的导尿术。

还有一个传说,有一个小伙子的眼睛不小心被什么东西撞了一下,立刻肿了起来,疼得要命。

孙思邈看了以后,认为需要马上排出瘀血,但是伤在眼上,用针挑吧又怕刺伤眼球。

最后终于想出了一个好办法,他从池塘里捉来一只蚂蟥放在瘀血上,那只蚂蟥叮破了红肿的瘀血吸吮起来,不一会儿血肿消了,病人的疼痛也减轻了许多。

类似这样孙思邈治病的传奇故事历代广为流传,被老百姓称为“苍生之大医”。

在中国医学史上堪称大医的人并不多,孙思邈写了一篇文

章叫做“大医精诚”,告诫学医的人们,“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦,若有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富,长幼妍媸,怨亲善友,华夷愚智,普同一等,皆如至亲之想。

亦不得瞻前顾后,自虑吉凶,护惜身命。

见彼苦恼,若已有之,深心凄怆,勿避险恶,昼夜寒暑,饥渴疲劳,一心赴救,无作功夫形迹之心。

如此可为苍生大医,反此则是含灵巨贼。

”孙思邈是这样说的也是这样做的,正是这样身体力行才成为后人景仰的“大医”,尊为“药王”。

中医历来重视自身的医德,《黄帝内经》强调“非其人勿教,非其真勿授”,告诫人们没有道德的人是不能学医的。

孙思邈则把“医为仁术”的精神具体化。

医德作为一种伴生于中医药学术的道德文化,有明显的师道传承特征,孙思邈倡导“大医精诚”,强调为医者首先要医术精,他说:“故学者必须博极医源,精勤不倦,不得道听途说,而言医道已了,深自误哉。

”正如清代名医王世雄说:“医者,生人之术也,医而无术,则不足生人。

” 认为一个医生若无精良医术,即使仁心厚重,也毫无用处。

但是倘若徒有高超的医术而缺少良好的医德为依托,也不能成为“大医”。

孙思邈说一个好的医生必须“胆欲大而心欲小,智欲圆而行欲方。

”“胆大”是要有处事果断的自信和气质;“心小”是在诊治疾病时要有“如履薄冰、如临深渊”的态度,时时小心谨慎;“智圆”

是指遇事圆活机变,不拘泥旧规,善于创造新的招数;“行方”是指不贪名、不夺利,心中自有坦荡天地。

这就是孙思邈对于良医的要求。

孙思邈历经隋唐两代,是一位知识渊博、医术精湛的医家。

然而他不慕名利,以医生为终身职业,长期生活在民间,行医施药,治病救人,尤其对医德的强调,为后世的习医、业医者传为佳话。

他的名著《千金方》中,也把“大医精诚”的医德规范放在了极其重要的位置上来专门立题,重点讨论。

而他本人,也是以德养性、以德养身、德艺双馨的代表人物之一,成为历代医家和百姓尊崇的一代名医。