发酵——染菌

- 格式:ppt

- 大小:2.43 MB

- 文档页数:75

发酵常见染菌原因及分析发酵是一种利用微生物代谢产生特定产物的过程。

在发酵过程中,微生物的生长和代谢活动是至关重要的,因此发酵过程中的染菌问题是不可避免的。

染菌的原因可能有很多,包括环境因素、操作不当、杂菌污染等。

下面将详细介绍一些常见的染菌原因及分析。

1. 空气中存在杂菌空气中存在大量的微生物,包括细菌、真菌和酵母等。

这些微生物可以通过空气传播到发酵系统中,并在适宜的环境条件下生长繁殖,导致发酵过程中的染菌问题。

为了减少空气中的杂菌对发酵系统的污染,可以采取以下措施:- 严格控制发酵环境的洁净度,保持操作区域的干净和无尘。

- 在发酵容器上使用滤器,可以有效阻止空气中的杂菌进入容器。

- 在操作过程中尽量减少容器的开启和移动,以减少空气中的杂菌进入的机会。

2. 操作不严谨对于发酵过程来说,操作的规范性和严密性非常重要。

操作不当往往是染菌的主要原因之一。

以下是一些可能导致染菌的操作不严谨的情况:- 使用不洁净的操作工具或容器,如不经过高温灭菌的培养瓶、试管等。

- 未经过严格的消毒处理,如未进行高温灭菌或化学消毒。

- 制备培养基时没有正确的称量和配比,导致培养基中存在过多或过少的某种成分。

- 操作时没有佩戴干净的实验室服装和帽子,容易将外界的杂菌带入发酵系统。

- 操作时没有对抽取样本的工具进行适当的消毒处理,可能会将外界的杂菌带入样品中。

为了避免操作不严谨导致的染菌问题,应采取以下预防措施:- 在实验室中建立操作规范,并进行培训,确保操作人员熟知并遵守相关操作程序。

- 使用洁净的操作工具和容器,并进行必要的灭菌处理。

- 对操作区域进行定期的清洁和消毒,保持操作环境的洁净。

- 在操作过程中密封容器,减少外界微生物的进入。

- 检查操作工具的消毒情况,确保消毒措施的有效性。

3. 培养基污染发酵过程中,培养基是微生物生长和代谢的基础。

如果培养基本身存在污染,就会导致发酵过程的染菌问题。

常见的培养基污染原因包括:- 培养基配制不当,如配制浓度错误、培养基中存在异物。

染菌的检查、原因分析和防止措施染菌的检查、原因分析和防止措施1.染菌的检查与判断在发酵过程中对杂菌污染的及早发现,及时处理,是免除染菌造成严重损失的重要问题。

因此,要求有确切、迅速的方法来检出杂菌的污染,目前常用方法主要有以下几种:(1)显微镜检查通常用革兰氏染色法,染色后在高倍显微镜下观察。

对霉菌、酵母发酵,先用低倍显微镜观察生产菌的特征,然后再用高倍显微镜观察有否染菌存在,根据生产菌与杂菌的特征区别,判断是否染菌。

必要时,可进行芽孢和鞭毛染色。

(2)平板划线培养或斜面培养检查法先将经灭菌的固体培养基倒入灭菌的平板中置培养箱摄氏37度,保温24h检查无菌即可使用。

将需要检查的样品,在无菌平板上划线,分别置摄氏37度、摄氏27度培养,以适应嗜中菌和低温菌的生长,一般在8h后即可观察。

噬菌体检查可采用双层平板培养法,底层同为肉汁琼脂培养基,上层减少琼脂用量。

先将灭菌的底层培养基熔后倒平板,凝固后,将上层培养基熔解并保持摄氏40度,加生产菌作为指示菌和待检样品混合后迅速倒在底层平板上,置培养箱保温培养,经12~20h培养,观察有无噬菌斑。

培养基(PH7.0)葡萄糖(%)牛肉膏(%)蛋白胨(%)氯化钠(%)琼脂(%)上层0.5 1.0 1.0 0.5 1.0下层0.5 1.0 1.0 0.5 2.0(3)肉汤培养检查法将需要检查样品接入经灭菌并经过检查无菌的肉汤培养基中,放置摄氏37度和摄氏27度分别培养24h,进行观察,并取样镜检。

此法常用于检查培养基和无菌空气是否带菌,也可用于噬菌体检查,此时使用生产菌作为指示菌。

葡萄糖酚红肉汤培养基:牛肉膏0.3%,葡萄糖0.5%,氯化钠0.5%,蛋白胨0.8%,1%酚红溶液0.4%,PH7.2。

用以上的检查方法检查未发现污染,还不能肯定未被污染。

除以上方法外,还可以从发酵过程的异常现象来判断是否染菌,如溶解氧、PH值、排气中CO2含量和菌体酶活力等变化来判断。

发酵罐染菌的解决方法

1、种子培养期染菌的处理

一旦发现种子受到杂菌的污染,该种子不能再接入发酵罐中进行发酵,应经灭菌后弃之,并对种子罐、管道等进行仔细检查和彻底灭菌。

同时采用备用种子,选择生长正常无染菌的种子接人发酵罐,继续进行发酵生产。

如无备用种子,则可选择一个适当菌龄的发酵罐内的发酵液作为种子,进行“倒种”处理,接人新鲜的培养基中进行发酵,从而保证发酵生产的正常进行。

2、发酵前期染菌的处理

当发酵前期发生染菌后,如培养基中的碳、氮源含量还比较高时,终止发酵,将培养基加热至规定温度,重新进行灭菌处理后,再接入种子进行发酵;如果此时染菌已造成较大的危害,培养基中的碳、氮源的消耗量已比较多,则可放掉部分料液,补充新鲜的培养基,重新进行灭菌处理后,再接种进行发酵。

也可采取降温培养、调节pH值、调整补料量、补加培养基等措施进行处理。

3、发酵中、后期染菌处理

发酵中、后期染菌或发酵前期轻微染菌而发现较晚时,可以加入适当的杀菌剂或抗生素以及正常的发酵液,以抑制杂菌的生长速度,也可采取降低培养温度、降低通风量、停止搅拌、少量补糖等措施进行处理。

当然如果发酵过程的产物代谢已达一定水平,此时产品的含量若达一定值,只要明确是染菌也可放罐。

对于没有提取价值的发酵液,废弃前应加热至120℃以上、保持30min后才能诽

放。

4、染菌后对设备的处理

染菌后的发酵罐在重新使用前,必须在放罐后进行彻底清洗,空罐加热灭菌后至120℃以上、30min后才能使用。

也可用甲醛熏蒸或甲醛溶液浸泡12h以上等方法进行处理。

不同染菌途径对发酵的影响:1、种子带菌:种子带菌可使发酵染菌具有连续性;2、空气染菌:空气染菌也是发酵染菌具有连续性,导致染菌范围扩大至所有发酵罐;3、培养基或设备灭菌不彻底:一般为孤立事件,不具有连续性;4、设备泄露:这种途径造成染菌的危害性较大;发酵染菌的防止一、种子带菌的原因及防止1.带菌的原因(1)无菌室的无菌条件不符合要求;(2)培养基灭菌不彻底;(3)操作不当。

2.种子带菌的防止种子带菌是发酵前期染菌的原因之一。

在每次接种后应留取少量种子悬浮液进行平板、肉汤培养,借以说明是否种子中带杂菌。

种子培养的设备和装置有无菌室、灭菌锅和摇瓶机等。

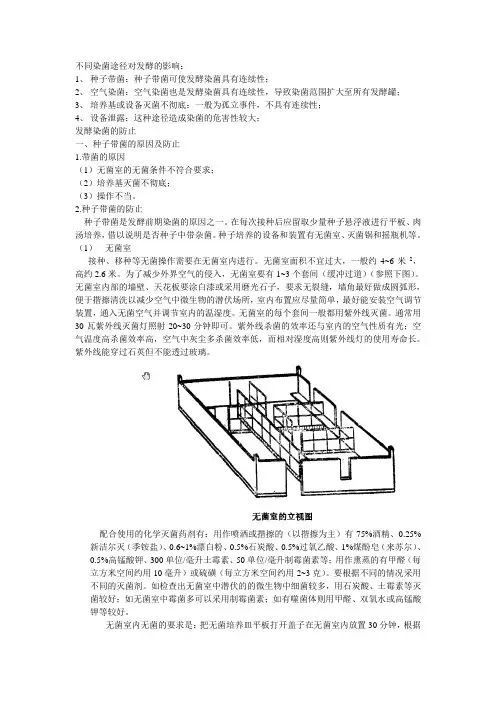

(1)无菌室接种、移种等无菌操作需要在无菌室内进行。

无菌室面积不宜过大,一般约4~6米2,高约2.6米。

为了减少外界空气的侵入,无菌室要有1~3个套间(缓冲过道)(参照下图)。

无菌室内部的墙壁、天花板要涂白漆或采用磨光石子,要求无裂缝,墙角最好做成圆弧形,便于揩擦清洗以减少空气中微生物的潜伏场所,室内布置应尽量简单,最好能安装空气调节装置,通入无菌空气并调节室内的温湿度。

无菌室的每个套间一般都用紫外线灭菌。

通常用30瓦紫外线灭菌灯照射20~30分钟即可。

紫外线杀菌的效率还与室内的空气性质有光;空气温度高杀菌效率高,空气中灰尘多杀菌效率低,而相对湿度高则紫外线灯的使用寿命长。

紫外线能穿过石英但不能透过玻璃。

配合使用的化学灭菌药剂有:用作喷洒或揩擦的(以揩擦为主)有75%酒精、0.25%新洁尔灭(季铵盐)、0.6~1%漂白粉、0.5%石炭酸、0.5%过氧乙酸、1%煤酚皂(来苏尔)、0.5%高锰酸钾、300单位/毫升土霉素、50单位/毫升制霉菌素等;用作熏蒸的有甲醛(每立方米空间约用10毫升)或硫磺(每立方米空间约用2~3克)。

要根据不同的情况采用不同的灭菌剂。

如检查出无菌室中潜伏的的微生物中细菌较多,用石炭酸、土霉素等灭菌较好;如无菌室中霉菌多可以采用制霉菌素;如有噬菌体则用甲醛、双氧水或高锰酸钾等较好。

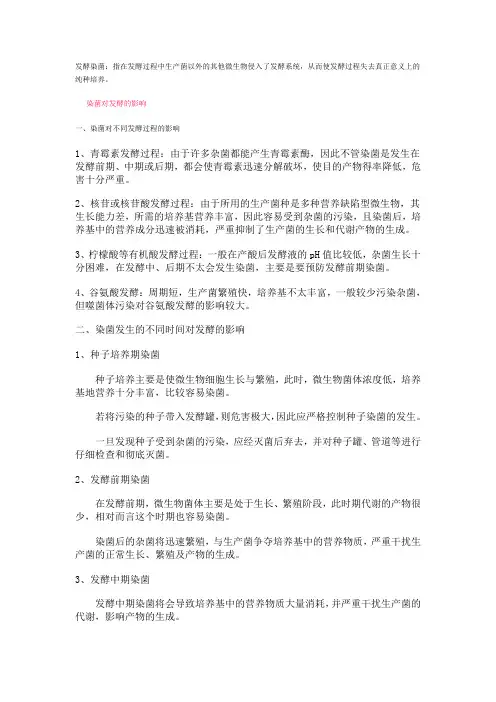

发酵染菌:指在发酵过程中生产菌以外的其他微生物侵入了发酵系统,从而使发酵过程失去真正意义上的纯种培养。

染菌对发酵的影响一、染菌对不同发酵过程的影响1、青霉素发酵过程:由于许多杂菌都能产生青霉素酶,因此不管染菌是发生在发酵前期、中期或后期,都会使青霉素迅速分解破坏,使目的产物得率降低,危害十分严重。

2、核苷或核苷酸发酵过程:由于所用的生产菌种是多种营养缺陷型微生物,其生长能力差,所需的培养基营养丰富,因此容易受到杂菌的污染,且染菌后,培养基中的营养成分迅速被消耗,严重抑制了生产菌的生长和代谢产物的生成。

3、柠檬酸等有机酸发酵过程:一般在产酸后发酵液的pH值比较低,杂菌生长十分困难,在发酵中、后期不太会发生染菌,主要是要预防发酵前期染菌。

4、谷氨酸发酵:周期短,生产菌繁殖快,培养基不太丰富,一般较少污染杂菌,但噬菌体污染对谷氨酸发酵的影响较大。

二、染菌发生的不同时间对发酵的影响1、种子培养期染菌种子培养主要是使微生物细胞生长与繁殖,此时,微生物菌体浓度低,培养基地营养十分丰富,比较容易染菌。

若将污染的种子带入发酵罐,则危害极大,因此应严格控制种子染菌的发生。

一旦发现种子受到杂菌的污染,应经灭菌后弃去,并对种子罐、管道等进行仔细检查和彻底灭菌。

2、发酵前期染菌在发酵前期,微生物菌体主要是处于生长、繁殖阶段,此时期代谢的产物很少,相对而言这个时期也容易染菌。

染菌后的杂菌将迅速繁殖,与生产菌争夺培养基中的营养物质,严重干扰生产菌的正常生长、繁殖及产物的生成。

3、发酵中期染菌发酵中期染菌将会导致培养基中的营养物质大量消耗,并严重干扰生产菌的代谢,影响产物的生成。

有的染菌后杂菌大量繁殖,产生酸性物质,使pH值下降,糖、氮等的消耗加速;菌体自溶,致使发酵液发粘,产生大量的泡沫,代谢产物的积累减少或停止;有的染菌后会使已生成的产物被利用或破坏。

从目前的情况来看,发酵中期染菌一般较难挽救,危害性较大,在生产过程中应尽力做到早发现、快处理。

发酵染菌名词解释

发酵染菌(fermentation staining)是一种用于观察细菌发酵能

力的染色方法。

在这个过程中,细菌会通过代谢过程产生酸性或碱性物质,这些物质会改变染色试剂的颜色,从而显示细菌的发酵能力。

常用的发酵染菌方法包括:

1. 洗涤胆盐蓝染色法(Wurtz's method):将细菌培养物与洗

涤胆盐蓝(Wurtz's reagent)混合,在酸性条件下,如果细菌

能够通过发酵代谢产生酸性物质,染色试剂将变成黄色。

2. 红素染色法(Andrade's method):将细菌培养物与红素(Andrade's indicator)混合,如果细菌能够通过发酵代谢产生

酸性物质,染色试剂将变成红色。

通过发酵染菌方法,可以区分细菌的发酵能力,通常用于鉴定、分类细菌和检测细菌菌株的特定代谢能力。

浅析发酵中的染菌问题一.染菌问题的影响几乎所有的发酵工业,都有可能遭受杂菌的污染。

染菌的结果,轻者影响产量或产品质量,重者可能导致倒罐,甚至停产。

防止杂菌污染是任何发酵工程的一项重要工作内容。

尤其是无菌程度要求高的液体深层发酵,污染防止工作的重要性更为突出。

发酵设备、空气除菌系统和培养基灭菌系统等的有关设备以及管道的配置都必须严格符合无菌要求。

如果设备结构和管道配置不合理,制造、安装不注意或在发酵过程中操作不慎就会使发酵液污染杂菌,导致产量下降甚至得不到产品。

1.染菌对不同发酵过程的影响(1)青霉素发酵过程:由于许多杂菌都能产生青霉素酶,因此不管染菌是发生在发酵前期、中期或后期,都会使青霉素迅速分解破坏,使目的产物得率降低,危害十分严重。

(2)核苷或核苷酸发酵过程:由于所用的生产菌种是多种营养缺陷型微生物,其生长能力差,所需的培养基营养丰富,因此容易受到杂菌的污染,且染菌后,培养基中的营养成分迅速被消耗,严重抑制了生产菌的生长和代谢产物的生成。

(3)柠檬酸等有机酸发酵过程:一般在产酸后发酵液的pH值比较低,杂菌生长十分困难,在发酵中、后期不太会发生染菌,主要是要预防发酵前期染菌。

(4)谷氨酸发酵:周期短,生产菌繁殖快,培养基不太丰富,一般较少污染杂菌,但噬菌体污染对谷氨酸发酵的影响较大。

2.染菌发生的不同时间对发酵的影响(1)种子培养期染菌:由于接种量较小,生产菌生长一开始不占优势,而且培养液中几乎没有抗生素(产物)或只有很少抗生素(产物)。

因而它防御杂菌能力低,容易污染杂菌。

如在此阶段染菌,应将培养液全部废弃。

(2)发酵前期染菌:发酵前期菌量不很多,与杂菌没有竞争优势;且还未合成产物(抗生素)或产生很少,抵御杂菌能力弱。

如果前期染菌,且培养基养料消耗不多,可以重新灭菌,补加一些营养,重新接种再用。

(3)发酵中期染菌:发酵中期染菌会严重干扰产生菌的代谢。

杂菌大量产酸,培养液pH下降;糖、氮消耗快,发酵液发粘,菌丝自溶,产物分泌减少或停止,有时甚至会使已产生的产物分解。

发酵过程中染菌的原因发酵是一种利用微生物代谢产物进行物质转化的过程,常见于食品加工、酿酒和制药等领域。

然而,在发酵过程中,有时会出现染菌现象,即发酵物中出现了不需要的微生物,可能引起发酵物质质量下降甚至变质。

那么,发酵过程中染菌的原因是什么呢?一、环境污染发酵过程中,环境卫生是十分重要的。

如果工作环境不洁净,容器、设备、操作台面等存在细菌、霉菌等微生物的残留,那么这些微生物就有可能进入发酵物中,导致染菌。

此外,操作人员的卫生状况也会对发酵过程中的染菌产生影响。

二、原料污染发酵过程中使用的原料可能被微生物污染,从而引起染菌。

原料的污染可以来自原料本身的微生物污染,也可以来自原料在储存、运输过程中的污染。

例如,在食品发酵中,使用的面粉、果汁等原料如果不经过严格的卫生处理,就有可能带入不需要的微生物。

三、发酵菌种受污染在发酵过程中,添加的发酵菌种也可能受到污染,导致染菌。

发酵菌种的污染可能来自于菌种本身的不纯净,也可能来自于添加菌种的容器、操作工具等的污染。

如果发酵菌种受到污染,那么染菌现象就会在发酵过程中出现。

四、缺乏有效的防护措施在发酵过程中,如果缺乏有效的防护措施,那么微生物就有更大的机会进入发酵物中。

例如,在发酵容器没有严密封闭的情况下,空气中的微生物有可能通过空气对流等方式进入发酵物中。

此外,如果温度、湿度等条件不适宜,也会增加发酵物染菌的风险。

五、操作不当发酵过程中的操作不当也是导致染菌的原因之一。

操作人员在操作过程中,如果没有按照规定的程序进行,或者没有严格遵守卫生要求,那么就会增加微生物进入发酵物的机会。

例如,操作人员在接触发酵物时没有洗手、穿着不符合要求的工作服等,都可能带入微生物。

六、缺乏有效的监控措施在发酵过程中,缺乏有效的监控措施也容易导致染菌。

监控措施包括对发酵过程中关键参数的实时监测和控制,以及对发酵物的微生物质量进行检测等。

如果缺乏这些监控措施,就无法及时发现和处理染菌问题,从而导致发酵物质量下降或变质。