膜分离技术发展历史

- 格式:doc

- 大小:11.50 KB

- 文档页数:1

膜分离技术的发展简史及研究现状膜分离技术的发展简史及研究现状人类对于膜现象的研究源于1748年,然而认识到膜的功能并用于为人类服务,却经历了200多年的漫长过程。

人们对膜进行科学研究则是近几十年来的事。

1950年W.Juda 试制出选择透过性能的离子交换膜,奠定了电渗析的实用化基础。

1960年 Loeb和Souriringan首次研制成世界上具有历史意义的非对称反渗透膜,这在膜分离技术发展中是一个重要的突破,使膜分离技术进入了大规模工业化应用的时代。

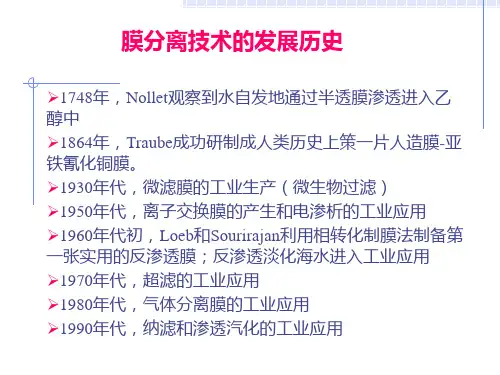

其发展的历史大致为:30年代微孔过滤,40年代透析;50年代电渗析;60年代反渗透;70年代超滤和液膜;80年代气体分离;90年代渗透汽化。

此外以膜为基础的其它新型分离过程,以及膜分离与其它分离过程结合的集成过程(Integrated Membrane Process)也日益得到重视和发展。

几种主要膜技术发展近况大致如下:微滤在30年代硝酸纤维素微滤膜商品化,60年代主要开发新品种。

近年来以四氟乙烯和聚偏氟乙烯制成的微滤膜已商品化,具有耐高温、耐溶剂、化学稳定性好等优点,使用温度在-100~260℃。

目前销售量居第一位。

超滤从70年代进入工业化应用后发展迅速,已成为应用领域最广的技术。

日本开发出孔径为5~50nm的陶瓷超滤膜, 截留分子量为2万, 并开发成功直径为1~2mm, 壁厚200~400的陶瓷中空纤维超滤膜,特别适合于生物制品的分离提纯。

离子交换膜和电渗析技术主要用于苦咸水脱盐,近年市场容量也近饱和。

80年代新型含氟离子膜在氯碱工业成功应用后, 引起氯碱工业的深刻变化。

离子膜法比传统的隔膜法节约总能耗30%,节约投资20%。

90年世界上已有34个国家近140套离子膜电解装置投产, 到2019年全世界将1/3氯碱生产转向膜法。

60年洛布(Loeb)与索里拉简(Sourirajan)发明了第一代高性能的非对称性醋酸纤维素膜, 把反渗透(RO)首次用于海波及苦咸水淡化。

膜分离技术优点发展史及现状

膜分离技术是指用膜将液体分离或纯化有机溶剂。

它是一些特定的具有尺寸效应的物质的分离和回收手段之一、有机溶剂的膜分离技术由膜的选择,颗粒的粒径分布及其影响,膜的厚度以及渗透压差的大小等多种因素共同决定着膜分离技术的实用性及其应用的成功性。

膜分离技术是近半个世纪以来发展起来的一种广泛应用的技术,它在水处理、石油开采、食品加工、化学工业等过程中有着广泛的应用。

早在1947年,美国Edward Salomon第一次提出使用膜可以将有机溶剂纯化,在此基础上,1960s以后,膜分离技术开始兴起并在应用中迅速发展,同时也在技术发展过程中发生了多次变化,从单一膜材质的膜分离技术,到多种膜材质混合膜分离技术,再到新型膜材质的膜分离技术。

膜分离技术最早应用于水处理,在水处理中,膜可以有效地将生物有机物、悬浮物、蛋白质及重金属离子等有害物质分离出去,使水的质量得到提高,从而满足特定需求。

随着石油开采和食品加工的发展,膜分离技术也受到了广泛应用。

譬如,将石油中的有机物进行精炼,将食品中的添加剂分离等。

膜分离技术的发展历程膜分离技术是一种将物质从混合物中分离出来的技术,其发展历程可以追溯到二十世纪六十年代。

当时,荷兰科学家Bakker提出了利用膜的选择性渗透性将气体和液体分离的方法。

不久之后,美国科学家Loeb和Sourirajan发现,将压力应用到膜上可以增加渗透性,从而实现更高效的分离过程。

这一发现奠定了膜分离技术的基础,并成为该领域的里程碑。

如今,膜分离技术已广泛应用于各个领域,包括化工、制药、食品和饮料等行业。

例如,在化工领域,膜分离技术可用于污水处理、水分离和产品回收等方面。

医药领域则可利用膜分离技术实现药物纯化和生产等。

随着技术的进步,膜分离技术也在不断发展。

从最初的传统膜分离技术到近年来的高通量膜分离技术,膜分离技术已经取得了一些令人瞩目的成果。

传统膜分离技术的一个主要问题是低通量。

当使用较小的膜孔径时,分离效率会提高,但流量会下降。

而当使用大孔径膜时,流量会增加但效率会降低。

为了克服这个问题,近年来出现了高通量膜分离技术。

高通量膜分离技术的一个关键是使用纳米级别的膜孔径。

由于纳米级别的膜孔径可以使分子更容易通过,因此可以更有效地实现分离。

此外,高通量膜分离技术还可通过改变膜表面的表面化学特性或膜孔径来提高选择性。

膜分离技术的另一个发展方向是智能化。

智能膜的开发目标是实现膜自动调节和实时监控,从而能够更精确地控制分离过程。

智能膜可通过微型传感器来监测流量、温度、压力和膜孔径等因素,并对这些因素进行反馈控制。

这一技术的应用可以显著提高分离的效率和精度,从而实现更优质的产品。

在未来,膜分离技术还有很大的发展空间。

可以预见的是,随着科技的不断进步,膜分离技术将变得更加智能化、高效化和环保化。

同时,膜分离技术也将在更多的领域得到应用,为我们的生产生活带来更多便利。

膜分离技术的发展及其工业应用膜分离技术是一种通过半透膜将混合物中的不同成分进行分离的技术。

这种技术具有操作简单、节能环保、适用范围广等优点,因此在化工、生物工程、食品加工等领域得到了广泛应用。

本文将就膜分离技术的发展历程以及其在工业上的应用进行探讨。

一、膜分离技术的发展历程膜分离技术可以追溯到20世纪60年代初期,当时开始了对逆渗透技术的研究,这也是膜分离技术的萌芽期。

逆渗透技术是利用半透膜来分离水中的离子和低分子物质的方法。

逆渗透技术的应用,使得海水淡化和废水处理等工艺成为可能。

而后,超滤膜、微滤膜、纳滤膜等膜分离技术相继应用于不同的领域,丰富了膜分离技术的种类。

随着膜材料、膜结构、膜模块等方面的技术不断创新,膜分离技术的应用领域也得到了拓展。

如今,膜分离技术已经成为化工、环保、生物医药等行业不可或缺的重要技术手段之一。

二、膜分离技术在工业上的应用1. 生物医药领域在生物医药领域,膜分离技术被广泛应用于药物分离纯化、蛋白质富集和纯化、基因分离和净化等方面。

通过超滤膜可以去除溶液中的微生物和异物颗粒,经过纳滤膜可以实现蛋白质的分离和富集。

2. 食品加工领域在食品加工中,膜分离技术可以用于酒精、果汁、奶制品等的浓缩、净化和分离。

通过微滤膜可以实现乳清和乳脂的分离,通过纳滤膜可以实现果汁的浓缩和净化。

3. 化工领域在化工领域,膜分离技术可以用于有机溶剂的回收、气体分离、水处理等多个方面。

通过蒸发浓缩和膜蒸馏,可以实现有机溶剂的高效回收;通过气体分离膜可以实现天然气的富氢分离和CO2的捕捉回收。

4. 环境保护领域在环境保护领域,膜分离技术被用于废水处理、固体废弃物处理、污水处理等方面。

通过超滤膜和纳滤膜可以实现污水的净化和废水的回收利用,从而减少环境污染。

膜分离技术作为一种高效、节能、环保的分离技术,其在生物医药、食品加工、化工以及环境保护等领域的应用前景广阔。

随着科技的不断进步和创新,相信膜分离技术在未来会有更加广泛的应用和发展。

膜分离技术的发展与应用随着现代工业的不断发展,越来越多的化工生产需要用到分离工艺来提取纯品或者脱除污染物。

膜分离技术作为分离工艺的一种,具有分离效率高、设备简单、可控性强和操作成本低等优点,因此在化工、环保和食品加工等领域得到了广泛的应用。

一、膜分离技术的发展史膜分离技术的起源可以追溯到20世纪50年代。

最早的商业膜是薄膜压力式膜,后来经过不断改进,发展出了中空纤维膜、平面式膜和螺旋筒式膜等。

现在,各种膜材料如聚酯、聚乙烯、聚氨酯、聚丙烯、聚四氟乙烯等都可以用于制造膜,膜的孔径大小也可以根据需要进行精确控制。

二、膜分离技术的应用领域1.水处理和污水处理:膜分离技术可以用于去除水中的悬浮物、悬浮菌、细菌和有机物等。

例如,采用微滤膜可以去除水中的悬浮颗粒和胶体,采用超滤膜可以去除水中的大分子有机物。

此外,雾化膜还可以用于水中的重金属离子去除。

2.制药领域:膜分离技术可以用于分离、纯化和浓缩药品,例如血浆分离、酶制剂纯化、药品提纯、微生物培养液过滤等。

在医药行业,膜分离技术已成为一项不可或缺的技术。

3.生物工程领域:膜分离技术可以用于分离、浓缩和纯化生物技术产物。

例如,采用微滤膜可以去除含细胞残留的发酵液中的颗粒物,采用超滤膜可以去除分子量较小的有机物和无机盐。

4.食品加工领域:膜分离技术可以用于奶制品、果汁、啤酒等食品的过滤、浓缩和分离。

例如,采用微滤膜可以去除牛奶中的脂肪球和杂质,采用逆渗透膜可以浓缩果汁等。

5.化工领域:膜分离技术可以用于生产过程中的分离、纯化和浓缩。

例如,采用气体分离膜可以分离出二氧化碳和氢气等单一气体,采用逆渗透膜可以去除废水中的离子、有机物、杂质等。

三、膜分离技术的前景膜分离技术具有广泛的应用前景。

一方面,随着人们对生态环境的越来越关注,膜分离技术在环保领域的应用会越来越广泛;另一方面,随着人们对高效、低能耗的设备需求不断增加,膜分离技术的应用也将不断扩大。

与此同时,膜分离技术也面临着一些挑战。

膜分离技术在二十世纪显露出来,是迅速崛起的一门新技术,并且有高效、节能、环保的特性。

但是人类从认识到利用的历史是很漫长的。

1748年,法国科学家Abbe Nollet发现水可以通过的猪的膀胱它的速度要比酒精的速度快,这是第一个被人类所记载的膜分离技术。

直到19世纪中期,Thomas Graham发现气体扩散现象和透析理论。

才使得人们对膜分离研究产生了兴趣,最初只对动物膜进行了研究[4]。

1864年Traube成功制作人类历史第一张人造膜-亚铁氰化铜膜。

1950年,Jude[3]研制的具有选择透过性的离子交换膜,给电渗析奠定了实用的基础。

1960年Loeb和Sourirajan[1,2]共同使用相转化法纺丝技术,制备了非对称反渗透膜。

这项技术正在大规模使用。

膜分离技术在二十世纪显露出来,是迅速崛起的一门新技术,并且有高效、节能、环保的特性。

但是人类从认识到利用的历史是很漫长的。

1748年,法国科学家Abbe Nollet发现水可以通过的猪的膀胱它的速度要比酒精的速度快,这是第一个被人类所记载的膜分离技术。

直到19世纪中期,Thomas Graham发现气体扩散现象和透析理论。

才使得人们对膜分离研究产生了兴趣,最初只对动物膜进行了研究[4].1864年Traube成功制作人类历史第一张人造膜—亚铁氰化铜膜。

1950年,Jude[3]研制的具有选择透过性的离子交换膜,给电渗析奠定了实用的基础。

1960年Loeb和Sourirajan[1,2]共同使用相转化法纺丝技术,制备了非对称反渗透膜。

这项技术正在大规模使用.。

膜分离工艺《膜分离工艺》1. 膜分离工艺的“前世今生”1.1 膜分离工艺的起源其实啊,膜分离工艺的历史那可有些年头了。

它就像是一个从古老时代一步步走来,不断进化的“技术精灵”。

早在1748年,法国的科学家就发现水能自然地透过猪的膀胱膜,进入到酒精溶液中,从而使酒精被稀释。

这就像是一扇小窗,水发现了这扇小窗可以通往另一边,就偷偷地溜过去了。

这就是膜分离现象最初被发现的样子,很神奇吧?不过当时的人们可没意识到这会发展成一项伟大的工艺。

1.2 膜分离工艺的发展历程随着时间的推移,人们开始慢慢重视起这个现象。

在19世纪中叶,科学家们就开始尝试用一些简单的膜进行一些初步的分离实验。

就好比是我们小时候玩的那种简单的筛选游戏,用一个有小孔的筛子把大颗粒和小颗粒分开。

只不过膜分离的“筛子”更加神奇,能筛选的东西可不止是大小这么简单。

到了20世纪中叶,随着高分子材料技术的发展,各种性能优良的膜材料不断涌现出来。

这就像是给膜分离工艺注入了强大的动力,让它能够飞速发展。

例如,出现了可以高效过滤海水,把盐分和淡水分开的膜,这对那些水资源匮乏的地区来说,简直就是救命的稻草。

2. 膜分离工艺的制作过程2.1 膜材料的选择膜分离工艺的核心当然是膜材料啦。

这就好比盖房子要选好的砖头一样重要。

膜材料有很多种,比如说有机高分子材料,像聚乙烯、聚丙烯这些,它们就像是一群性格温和的小助手,容易加工成型,成本也比较低。

还有无机材料的膜,比如陶瓷膜,这就像是一群坚韧的小战士,耐高温、耐腐蚀。

在选择膜材料的时候啊,得根据具体的分离需求来决定。

如果是要处理一些温和环境下的普通溶液,那有机高分子膜可能就够用了;但要是处理高温、强酸强碱的溶液,陶瓷膜这样的无机材料膜就更靠谱了。

2.2 膜的制备方法膜的制备方法也是多种多样的。

其中一种常见的方法叫相转化法。

说白了就是把膜材料溶解在一种溶剂里,然后通过一些特殊的手段,比如改变温度或者加入另一种非溶剂,让膜材料从溶液中析出来,形成膜的结构。

膜分离技术的发展历程及原理人们对膜进行科学研究则是近几十年来的事。

1950年朱达W.Juda试制出选择透过性能的离子交换膜,奠定了电渗析的实用化基础。

1960年洛布(Loeb)和索里拉简(Sourirajan)首次研制成世界上具有历史意义的非对称反渗透膜,这在膜分离技术发展中是一个重要的突破,使膜分离技术进入了大规模工业化应用的时代。

其发展的历史大致为:20世纪30年代微孔过滤;40年代透析;50年代电渗析;60年代反渗透;70年代超滤和液膜;80年代气体分离;90年代渗透汽化。

此外,以膜为基础的其它新型分离过程,以及膜分离与其它分离过程结合的集成过程(IntegratedMembraneProcess)也日益得到重视和发展。

一、膜分离原理膜分离过程是以选择性透过膜为分离介质,当膜两侧存在某种推动力(如压力差、浓度差、电位差、温度差等)时,原料侧组分选择性地透过膜,以达到分离、提纯的目的。

不同的膜过程使用不同的膜,推动力也不同。

目前已经工业化应用的膜分离过程有微滤(MF)、超滤(UF)、反渗透膜(RO)、渗析(D)、电渗析(ED)、气体分离(GS)、渗透汽化(PV)、乳化液膜(ELM)等。

二、膜分离技术反渗透膜、超滤、微滤、电渗析这四大过程在技术上已经相当成熟,已有大规模的工业应用,形成了相当规模的产业,有许多商品化的产品可供不同用途使用。

这里主要以反渗透膜和超滤膜为代表介绍一下。

2.1反渗透膜(RO)反渗透膜使用的材料,最初是醋酸纤维素(CA),1966年开发出聚酰胺膜,后来又开发出各种各样的合成复合膜。

CA膜耐氯性强,但抗菌性较差。

合成复合膜具有较高的透水性和有机物截留性能,但对次氯酸等酸性物质抗性较弱。

这两种材料耐热性较差,最高温度大约是60℃左右,这使其在食品加工领域的应用中受到限制。

2.2超滤膜(UF)超滤膜最初也是使用CA做材料,后来各种合成高分子材料得以广泛应用。

其材料多种多样,共同特点是具有耐热、耐酸碱、耐生物腐蚀等优点。

膜分离技术的发展膜分离技术是利用膜对混合物各组分选择渗透性能的差异,来实现分离、提纯或浓缩的新型分离技术。

组分通过膜的渗透能力取决发现了透析现象,人们才开始重视对膜的研究。

半个世纪以来,膜分离完成了从实验室到大规模工业应用的于分子本身的大小与形状,分子的物理、化学性质,分离膜的物理化学性质以及渗透组分与分离膜的相互作用关系。

1748年Abbe Nollet发现水能自发地渗透到装有酒精溶液的猪膀胱内的现象,成为人们开始认识和研究膜分离过程的标志。

但是,直到19世纪中叶Graham转变,成为一项高效节能的新分离技术。

1925年以来,差不多每十年就有一项新的膜过程在工业上得到应用:30年代的微孔过滤(MF);40年代开发的渗析;50年代的电渗析(ED);60年代的反渗透(RO);70年代的超滤(UF);80年代的气体分离(GS);90年代的渗透汽化(PV)。

膜过程迄今已得到世界各国的普遍重视,在能源紧张、资源短缺、生态环境恶化的今天,产业界和科技界把膜过程视为21世纪工业技术改造中的一项极为重要的高新技术。

微滤是利用微孔膜孔径的大小,以压差为推动力,将滤液中大于孔径的微粒、细菌等悬浮物质截留下来,达到去除滤液中微粒与溶液澄清的膜分离技术。

通常,微孔膜孔径在0.05~10μm范围内,其操作压差约为0.01~0.2MPa。

微滤技术的研究始于19世纪中叶,直到1907年,始由Bechhold发表了第一篇系统研究微滤膜性质的报告。

1918年Zsigmondy等人提出了规模生产硝化纤维素微滤膜的方法,并于1921年获得专利。

由此拉开了微滤技术在工业上的应用的序幕。

我国微孔膜的研制和生产较晚,直到70年代中前期才开始了这方面的开发和研制工作。

通过国家“七五”和“八五”重大科技项目攻关后,微孔膜和膜过滤器的品种、性能等方面都跃上一个新的高度。

与国外相比,我国相转化法MF膜的性能和国外同类产品性能基本相同。

超滤也是以压力差为推动力的膜过程,通过膜的筛分机理将溶液中的大分子溶质截留,实现大分子溶质与小分子溶剂分离。

膜分离技术的起源与发展1.引言1.1 概述膜分离技术是一种利用半透膜进行分离的方法,广泛应用于化学、生物、环境等领域。

它通过利用膜对于不同物质的选择性通透性,将混合物中的组分分离开来,从而实现纯化、浓缩、脱盐等目的。

膜分离技术的起源可以追溯到20世纪60年代初。

当时,科学家们开始意识到,膜材料具有对溶质的选择性通透性。

于是,他们开始研究如何将膜材料应用于分离领域。

最早的膜分离技术是利用多孔膜进行分离,通过孔径的差异将混合物中的组分分离出来。

随着科学技术的不断进步,膜分离技术也得以快速发展。

在20世纪70年代,随着薄膜技术的提高,薄膜分离技术逐渐应用于实际生产中。

在膜分离技术的发展过程中,不断涌现出新的膜材料和膜结构,如有机膜、无机膜、复合膜等。

同时,也有很多新的膜分离技术被提出,如逆渗透、超滤、气体分离等。

目前,膜分离技术已经成为一种重要的分离技术,在许多领域发挥着重要的作用。

它在水处理、食品加工、环境保护等方面具有广泛的应用前景。

随着科技的不断进步,相信膜分离技术将会不断创新和完善,为我们提供更多更好的分离方案。

1.2 文章结构文章结构部分应包括主要内容的简介和各个部分之间的逻辑关系。

在这篇文章中,节标题包括引言、正文和结论。

引言部分是文章的开篇,旨在提供撰写背景和目的。

概述部分可以简要介绍膜分离技术的定义和作用,引起读者对该技术的兴趣。

文章结构部分可以提供整个文章的大纲,帮助读者了解接下来要讨论的内容。

正文部分是文章的主体,包括膜分离技术的起源和发展。

起源部分可以回顾膜分离技术的最早应用和发展历程,介绍膜分离技术的基本原理和应用领域。

发展部分可以详细介绍膜分离技术在不同领域的创新和应用,如水处理、气体分离和生物医药等。

结论部分是对整篇文章的总结,可以回顾膜分离技术的起源和发展,并强调其在解决实际问题中的重要性。

展望部分可以探讨膜分离技术的未来发展方向和潜在应用领域,以及可能面临的挑战和机遇。

中国膜分离科学技术的发展概况我国膜科学技术的发展是从1958年研究离子交换膜开始的,已经走过了40多年的历程。

我国膜工业的发展大致可以分为以下三个阶段。

第一阶段,也称为起步阶段。

以1967年上海化工厂聚乙烯异相离子交换膜正式投产为标志;到20世纪80年代中期应用醋酸纤维素反渗透膜的湖州水处理设备厂的投产为止。

这一阶段重点发展异相离子交换膜的电渗析技术。

异相离子交换膜的产量达到近3*105㎡,占世界市场容量的1/3。

同时,1965年开始反渗透技术的探索,1967年开始的全国海水淡化大会战,大大促进了我国膜科学技术的发展。

电渗析、反渗透、超滤和微滤等各种膜和组件、装置不断研究开发出来。

第二阶段,也称为膜分离技术的开发阶段。

自20世纪80年代中期至1995年中国膜工业协会成立。

国家把开发膜技术列入了科技攻关和发展计划,一些技术上成熟的膜过程开始得到应用。

在引进国外反渗透膜、元器件及产品的同时,新的膜品种陆续研制成功,加快了膜技术国产化的步伐,中国膜工业有了一定的规模。

国内膜科学技术的学术团体不断组织各种技术培训班、技术交流会、展览会,有力地推动了膜技术的推广应用。

第三阶段,也称为膜科学技术的发展阶段。

1995年中国膜工业协会的成立,标志着中国膜工业的发展进入了一个逐步规范、有序、快速发展的新阶段。

作为高新技术的膜产业,受到社会各界的关注。

国内膜企业如雨后春笋般兴起,尤其是大型企业的介入为我国膜工业带来更大的发展契机。

同时,国外海德能杜邦、陶氏、日东电工等世界知名大公司也进入了中国市场。

我国的膜工业已初具规模,超滤、微滤和电渗析产品已形成了自己的特色,不仅牢牢占据着中、低档产品的国内市场,而且还打进了国际市场。

但是与世界上主要膜产品生产国相比,还存在膜品种少、生产规模小、质量不稳定、装置和技术还比较落后,尤其在反渗透、纳滤和人工脏器方面还主要依赖进口。

渗透汽化、液膜、膜蒸馏、膜电极和无机膜等一批新型膜材料、膜分离过程还处于研制、开发阶段。

膜分离技术的发展历程

在大自然界中膜分离现象普遍而广泛的存在,但是人类对膜分离技术的发明、研究道路却是艰辛又漫长。

膜分离技术的第一次出现是在1960年洛布和索里拉金发明研制出的一张具有对称结构的高通量醋酸纤纸素膜。

从此,这种膜分离技术就开始从实验室的研究而慢慢的走向工业化应用。

膜分离技术在此后的几年里不断的得到提高,各种新型功能的膜陆续的被研制出来。

膜分离技术的迅猛发展时期是在1967年美国杜邦公司研制出的第一个以尼龙膜为主材料的中空纤维组件,以及随后的以芳香聚酰胺为膜主材料的中空纤维膜组件后,得到了快速的传播并且被世界各地广泛的应用在工业领域。

我国的膜分离技术是从1967年的全国海水淡化会战得到飞跃式提高,随后各种微滤、反渗透、超滤等膜以及膜组件都相继的被研发出来大面积的应用在了工业化方面。

膜分离技术在二十世纪显露出来,是迅速崛起的一门新技术,并且有高效、节能、环保的特性。

但是人类从认识到利用的历史是很漫长的。

1748年,法国科学家Abbe Nollet发现水可以通过的猪的膀胱它的速度要比酒精的速度快,这是第一个被人类所记载的膜分离技术。

直到19世纪中期,Thomas Graham发现气体扩散现象和透析理论。

才使得人们对膜分离研究产生了兴趣,最初只对动物膜进行了研究[4]。

1864年Traube成功制作人类历史第一张人造膜—亚铁氰化铜膜。

1950年,Jude[3]研制的具有选择透过性的离子交换膜,给电渗析奠定了实用的基础。

1960年Loeb和Sourirajan[1,2]共同使用相转化法纺丝技术,制备了非对称反渗透膜。

这项技术正在大规模使用。

膜分离技术在二十世纪显露出来,是迅速崛起的一门新技术,并且有高效、节能、环保的特性。

但是人类从认识到利用的历史是很漫长的。

1748年,法国科学家Abbe Nollet发现水可以通过的猪的膀胱它的速度要比酒精的速度快,这是第一个被人类所记载的膜分离技术。

直到19世纪中期,Thomas Graham发现气体扩散现象和透析理论。

才使得人们对膜分离研究产生了兴趣,最初只对动物膜进行了研究[4]。

1864年Traube成功制作人类历史第一张人造膜—亚铁氰化铜膜。

1950年,Jude[3]研制的具有选择透过性的离子交换膜,给电渗析奠定了实用的基础。

1960年Loeb和Sourirajan[1,2]共同使用相转化法纺丝技术,制备了非对称反渗透膜。

这项技术正在大规模使用。