1型与2型糖尿病对比表

- 格式:docx

- 大小:17.84 KB

- 文档页数:2

1型和2型糖尿病分型的探讨张颖;于永光【期刊名称】《中国实验诊断学》【年(卷),期】2013(017)003【总页数】3页(P561-563)【作者】张颖;于永光【作者单位】哈尔滨医科大学附属第一医院,体检中心,黑龙江,哈尔滨150001;哈尔滨医科大学附属第一医院,检验科,黑龙江,哈尔滨150001【正文语种】中文糖尿病作为常见病与多发病在我国有逐年上升趋势,临床常见的多为1型和2型糖尿病。

国内对糖尿病分型的实验室指标主要是血C肽和胰岛素测定。

目前相关文献[1-3]多把酮体检测用于糖尿病酮症酸中毒的诊断及判断预后,1,5-脱水葡糖醇检测主要用于糖尿病的诊断,较少进行糖尿病分型的系统研究,故本文旨在探讨1型和2型糖尿病的1,5-脱水葡糖醇、酮体代谢状况及其与C肽、胰岛素的关系,以期对1、2型糖尿病的分型提供科学的诊断依据,指导治疗。

1 对象与方法1.1 对象选取2009年以来我院体检中心空腹血糖3.9-5.6 mmol/L 的健康体检者(正常对照组)162例,男90例,女72例,年龄28-56岁。

同时选取2000年10月-2011年8月本院内分泌科门诊及住院诊断的糖尿病患者(排除饥饿、酒精性等疾病引起的酸中毒)T1DM组:52例,男29例,女23例,年龄7-38岁;T2DM 组:94例,男49例,女45例,年龄30-73岁。

以上患者均符合1999年世界卫生组织(WHO)糖尿病诊断和分型报告[4]。

1.2 方法健康人及糖尿病患者禁食12 h后,清晨空腹采静脉血3 ml,测定FPG、1,5-脱水葡糖醇、ACAC、βHBA、C肽、胰岛素;血糖测定采用己糖激酶法(试剂盒由上海科华公司生产);1,5-脱水葡糖醇、ACAC、βHBA测定使用我科自行研制的专利产品(专利号:ZL99112966.0/ZL99112967.9)酶法测定乙酰乙酸/β羟丁酸试剂盒[5,6],以上检测所用仪器为日本Olympus公司AU-540031全自动生化分析仪。

2型糖尿病和1型糖尿病的区别

一、2型糖尿病和1型糖尿病的区别二、2型糖尿病和1型糖尿病的病因三、糖尿病的预防

2型糖尿病和1型糖尿病的区别1、年龄。

1型糖尿病大多数为40岁以下发病,20岁以下的青少年及儿童绝大多数为1型糖尿病,仅极少数例外;2型糖尿病大多数为40岁以上的中老年人,50岁以上的人患1型糖尿病很少。

总之,年龄越小,越容易是1型糖尿病;年龄越大,越容易是2型糖尿病。

2、起病时体重。

发生糖尿病时明显超重或肥胖者大多数为2型糖尿病,肥胖越明显,越易患2型糖尿病;1型糖尿病人在起病前体重多属正常或偏低。

无论是1型或2型糖尿病,在发病之后体重均可有不同程度降低,而1型糖尿病往往有明显消瘦。

3、临床症状。

1型糖尿病均有明显的临床症状如多饮、多尿、多食等,即“三多”,而2型糖尿病常无典型的“三多”症状。

为数不少的2型糖尿病人由于临床症状不明显,常常难以确定何时起病,有的只是在检查血糖后才知道自己患了糖尿病。

1型糖尿病人由于临床症状比较突出,故常能确切地指出自己的起病时间。

4、急慢性并发症。

1型与2型糖尿病均可发生各种急慢性并发症,但在并发症的类型上有些差别。

就急性并发症而言,1型糖尿病容易发生酮症酸中毒,2型糖尿病较少发生酮症酸中毒,但年龄较大者易发生非酮症高渗性昏迷。

就慢性并发症而言,1型糖尿病容易并发眼底视网膜病变、肾脏病变和神经。

1型糖尿病和2型的区别发表时间:2020-09-09T15:36:48.763Z 来源:《医师在线》2020年6月11期作者:胡政[导读] 1型糖尿病和2型的区别胡政(古蔺县金兰街道社区卫生服务中心;四川古蔺 646500)在临床诊断中常常会遇到1型糖尿病和2型糖尿病的诊断困难问题,有时还会因此而导致治疗困难。

1型糖尿病以往称作胰岛素依赖性糖尿病,2型糖尿病以往称作胰岛素非依赖型糖尿病。

为了更清楚地认识1型糖尿病和2型糖尿病,以下具体阐述二者之间的区别,以此及时恰当地进行治疗。

1、糖尿病的概述糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病,严重危害人体健康,且患有糖尿病的患者,将近有90%属于2型糖尿病。

随着经济的快速发展,人们生活方式发生了较大改变,与此同时也使得糖尿病的患病率逐渐上升,2019年我国预计有1.16亿成年人患有糖尿病,目前位居世界第一。

同时不少患者还会面临着致命并发症的风险,且这这1.16亿人次中,约6500万人尚未确诊,具有较高的风险性。

其中2型糖尿病患者数量不断增加,主要与社会经济、人口、环境和遗传等因素相关,如城市化、人口老龄化、超重、肥胖加剧等,另外1型糖尿病的患病率也不断上升,但诱因尚不明确。

1型糖尿病只能够进行胰岛素治疗,但是对于2型糖尿病是否进行胰岛素治疗存在许多争议。

糖尿病的治疗主要是通过控制血糖和尿糖的方式,避免糖代谢有关的代谢紊乱,同时还要避免并发症发生,从而降低致残率和致死率。

可见,血糖控制是糖尿病治疗的关键,但是目前并没有一种降糖药物的降血糖效果与胰岛素媲美,早期在进行糖尿病治疗时,主要将胰岛素作为一线药物进行治疗,随着医学领域的不断发展,糖尿病领域也取得了较大的突破,除了胰岛素以外,磺脲类、格列奈类、格列酮类等药物也能够进行糖尿病的治疗,也可以通过手术治疗、运动治疗或其他方法进行治疗。

2、1型糖尿病和2型糖尿病的区别(1)年龄区别1型糖尿病通常先出现在儿童和青少年中,有时也可能出现在老年群体中。

1型与2型糖尿病的有什么区别?*导读:胰岛素是体内的正常激素,因为需要,正常人每天要产生并分泌大量的胰岛素。

1型糖尿病自身绝对不能产生胰岛素,因此需要终身使用外来胰岛素治疗;1型糖尿病一直被描述成一种自身免疫疾病——身体的免疫系统攻击胰腺中的胰岛细胞,并最终破坏它们制造胰岛素的能力。

没有胰岛素,身体就不能将葡萄糖转化成能量,因此1型糖尿病患者必须注射胰岛素才能存活。

……胰岛素是体内的正常激素,因为需要,正常人每天要产生并分泌大量的胰岛素。

1型糖尿病自身绝对不能产生胰岛素,因此需要终身使用外来胰岛素治疗;1型糖尿病一直被描述成一种自身免疫疾病——身体的免疫系统攻击胰腺中的胰岛细胞,并最终破坏它们制造胰岛素的能力。

没有胰岛素,身体就不能将葡萄糖转化成能量,因此1型糖尿病患者必须注射胰岛素才能存活。

2型糖尿病体内胰岛素是相对不足,因此起先可用药物促进人体胰岛素的产生和作用,但其中半数以上终因长期药物刺激使人体胰岛功能衰竭,而需用外来的胰岛素治疗。

2型糖尿病使用胰岛素后,仍能再次撤掉胰岛素。

一般情况下,通过发病时的年龄就可知道自己患的是1型糖尿病还是2型糖尿病。

但有些情况下诊断并不那么显而易见,需要考虑许多方面才能综合判断出自己属于那一型。

区分1型糖尿病和2型糖尿病,对于今后的治疗有重要指导意义。

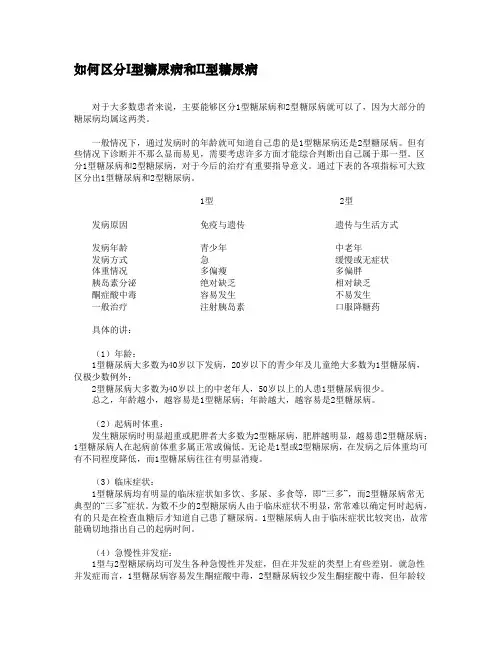

通过下表的各项指标可大致区分出1型糖尿病和2型糖尿病。

(1)年龄:1型糖尿病大多数为40岁以下发病,20岁以下的青少年及儿童绝大多数为1型糖尿病,仅极少数例外;2型糖尿病大多数为40岁以上的中老年人,50岁以上的人患1型糖尿病很少。

总之,年龄越小,越容易是1型糖尿病;年龄越大,越容易是2型糖尿病。

(2)起病时体重:发生糖尿病时明显超重或肥胖者大多数为2型糖尿病,肥胖越明显,越易患2型糖尿病;1型糖尿病人在起病前体重多属正常或偏低。

无论是1型或2型糖尿病,在发病之后体重均可有不同程度降低,而1型糖尿病往往有明显消瘦。

1型糖尿病与2型糖尿病的区别文章目录*一、1型糖尿病与2型糖尿病的区别*二、糖尿病会引起哪些并发症*三、糖尿病的治疗原则1型糖尿病与2型糖尿病的区别1、1型糖尿病与2型糖尿病的区别1.1、年龄的区别:1型糖尿病大多数为40岁以下发病,20岁以下的青少年及儿童绝大多数为1型糖尿病,仅极少数例外;2型糖尿病大多数为40岁以上的中老年人,50岁以上的人患1型糖尿病很少。

总之,年龄越小,越容易是1型糖尿病;年龄越大,越容易是2型糖尿病。

1.2、临床治疗的区别:1型糖尿病只有注射胰岛素才可控制高血糖,稳定病情,口服降糖药一般无效。

2型糖尿病通过合理的饮食控制和适当的口服降糖药治疗,便可获得一定的效果,当然当口服降糖药治疗失败、胰岛B细胞功能趋于衰竭或出现严重的急慢性并发症时,也是胰岛素的适应症。

1.3、临床症状的区别:1型糖尿病均有明显的临床症状如多饮、多尿、多食等,即“三多”,而2型糖尿病常无典型的“三多”症状。

为数不少的2型糖尿病人由于临床症状不明显,常常难以确定何时起病,有的只是在检查血糖后才知道自己患了糖尿病。

1型糖尿病人由于临床症状比较突出,故常能确切地指出自己的起病时间。

2、1型糖尿病的病因2.1、自身免疫系统缺陷在1型糖尿病患者的血液中可查出多种自身免疫抗体,如谷氨酸脱羧酶抗体(GAD抗体)、胰岛细胞抗体(ICA抗体)等。

这些异常的自身抗体可以损伤人体胰岛分泌胰岛素的B细胞,使之不能正常分泌胰岛素。

2.2、遗传因素目前研究提示遗传缺陷是1型糖尿病的发病基础,这种遗传缺陷表现在人第6对染色体的HLA抗原异常上。

研究提示:1型糖尿病有家族性发病的特点——如果你父母患有糖尿病,那么与无此家族史的人相比,你更易患上此病。

2.3、病毒感染可能是诱因许多科学家怀疑病毒也能引起1型糖尿病。

这是因为1型糖尿病患者发病之前的一段时间内常常有病毒感染史,而且1型糖尿病的发生,往往出现在病毒感染流行之后。

如那些引起流行性腮腺炎和风疹的病毒,以及能引起脊髓灰质炎的柯萨奇病毒家族,都可以在1型糖尿病中起作用。

如何区分I型糖尿病和II型糖尿病对于大多数患者来说,主要能够区分1型糖尿病和2型糖尿病就可以了,因为大部分的糖尿病均属这两类。

一般情况下,通过发病时的年龄就可知道自己患的是1型糖尿病还是2型糖尿病。

但有些情况下诊断并不那么显而易见,需要考虑许多方面才能综合判断出自己属于那一型。

区分1型糖尿病和2型糖尿病,对于今后的治疗有重要指导意义。

通过下表的各项指标可大致区分出1型糖尿病和2型糖尿病。

1型2型发病原因免疫与遗传遗传与生活方式发病年龄青少年中老年发病方式急缓慢或无症状体重情况多偏瘦多偏胖胰岛素分泌绝对缺乏相对缺乏酮症酸中毒容易发生不易发生一般治疗注射胰岛素口服降糖药具体的讲:(1)年龄:1型糖尿病大多数为40岁以下发病,20岁以下的青少年及儿童绝大多数为1型糖尿病,仅极少数例外;2型糖尿病大多数为40岁以上的中老年人,50岁以上的人患1型糖尿病很少。

总之,年龄越小,越容易是1型糖尿病;年龄越大,越容易是2型糖尿病。

(2)起病时体重:发生糖尿病时明显超重或肥胖者大多数为2型糖尿病,肥胖越明显,越易患2型糖尿病;1型糖尿病人在起病前体重多属正常或偏低。

无论是1型或2型糖尿病,在发病之后体重均可有不同程度降低,而1型糖尿病往往有明显消瘦。

(3)临床症状:1型糖尿病均有明显的临床症状如多饮、多尿、多食等,即“三多”,而2型糖尿病常无典型的“三多”症状。

为数不少的2型糖尿病人由于临床症状不明显,常常难以确定何时起病,有的只是在检查血糖后才知道自己患了糖尿病。

1型糖尿病人由于临床症状比较突出,故常能确切地指出自己的起病时间。

(4)急慢性并发症:1型与2型糖尿病均可发生各种急慢性并发症,但在并发症的类型上有些差别。

就急性并发症而言,1型糖尿病容易发生酮症酸中毒,2型糖尿病较少发生酮症酸中毒,但年龄较大者易发生非酮症高渗性昏迷。

就慢性并发症而言,1型糖尿病容易并发眼底视网膜病变、肾脏病变和神经病变,发生心、脑、肾或肢体血管动脉硬化性病变则不多见,而2型糖尿病除可发生与1型糖尿病相同的眼底视网膜病变、肾脏病变和神经病变外,心、脑、肾血管动脉硬化性病变的发生率较高,合并高血压也十分常见。

1型糖尿病和2型的鉴别【提问】请老师说下1型和2型的鉴别【回答】答复:一.1型糖尿病:此型多发生于青少年,起病较急,病情较重。

临床表现多有烦渴、多饮、多食、多尿、消瘦、疲乏等,症状明显或较严重。

偶有酮症倾向,以至出现酮症酸中毒。

治疗可补充胰岛素,控制血糖水平。

由于此型糖尿病多见于青少年,家长与老师要多多关心与爱护患者,力争做到早发现、早诊断、早治疗。

二.2型糖尿病:多发生于40岁以上成年人和老年人,多数患者体形肥胖,起病缓慢,病情较轻,不少患者甚至无代谢紊乱症状,在非应激情况下不发生酮症。

血中胰岛素水平往往正常、稍低或偏高,有胰岛素抵抗现象。

治疗2型糖尿病多用口服降血糖药物,极少用胰岛素,提倡综合治疗。

值得注意的是,少数患者不承认自己有糖尿病而不治疗;另有部分患者治治停停或随意更换治疗药物。

【追问】请负责任的讲解解题思路,谢谢【回答】答复:你好!男性患者“肥胖7年,口渴多饮2个月,空腹血糖8.3mmol/L,尿糖(+)”考虑为糖尿病表现。

2型糖尿病多发生于40岁以上成年人和老年人,多数患者体形肥胖,起病缓慢,病情较轻,故该患者可诊断为2型糖尿病。

“经常餐后3~5小时心悸,多汗,饥饿感,进餐后缓解”考虑餐后低血糖反应。

要了解反应性低血糖的表现。

餐后低血糖反应又叫反应性低血糖主要表现为发作性的心慌、出汗、乏力,有“不由自主”感,并多在餐后2—4小时发生,因此得名。

餐后低血糖反应也可以是2型糖尿病发病前的一种现象,这类患者进餐后胰岛素的释放慢于血糖水平的升高,因此当血液中的胰岛素浓度达到高峰时,血糖水平已开始下降,从而发生低血糖反应。

结合以上得出答案E。

【追问】什么叫做胰岛素性低血糖【回答】答复:您好!一部分人打了胰岛素以后,会出现低血糖,很多病人对低血糖恐惧,因为低血糖会引起极度的不适,包括头晕、心慌、出汗、严重还会发生昏迷。

其实,低血糖并不是胰岛素的副作用而是胰岛素的正作用,胰岛素作用就是降低血糖。

1型2型糖尿病的症状区别糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。

高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损,或两者兼有引起。

那么1型2型糖尿病的症状区别有什么呢?下面和店铺一起来看看吧!1型糖尿病的症状:1、食量增加:对于孩子而言,不少家长会对此忽视。

由于孩子正处于生长发育期,家长会以为孩子是要长身体才吃得多,因此这些1型糖尿病的症状非常容易被忽视。

2、视物模糊:血糖迅速升高会导致视力下降,看不清东西,大多以为是近视眼。

3、易疲劳:无力并有精神萎靡,喜欢窝在床上,不愿意活动。

乏力,由于代谢紊乱,不能正常释放能量,组织细胞失水,电解质异常,故病人身感乏力、精神不振。

4、三多一少:喝水多、尿多、吃的多反而消瘦,即“三多一少”的症状,约有40%的儿童1型糖尿病起病急、病情重,很容易发展为糖尿病酮症酸中毒出现呕吐、脱水、甚至昏迷、抽搐等,有些儿童反复的呼吸道和皮肤化脓性感染,常因急性感染、、呕吐、腹泻,出现脱水、昏迷就诊者常易被误诊为肺炎、肠炎、败血症、或脑膜炎等。

5、消瘦:1型糖尿病与成人糖尿病有所不同,成人糖尿病多为肥胖者,为2型糖尿病;而儿童糖尿病患儿多消瘦,为1型糖尿病。

6、外阴瘙痒:1型糖尿病早期症状有女性病友外阴出现不明原因的瘙痒。

7、麻木疼痛:四肢对称性的麻木、疼痛或感觉过敏。

8、身上长疖:身上反复长疖,皮肤发痒并且易出现化脓性感染。

1型糖尿病治疗方法:一、药物的治疗方法:1、胰岛素治疗胰岛素的作用是促进血液中的葡萄糖进入细胞内被利用,从而降低血糖水平。

每个人体内都需要胰岛素维持机体功能正常。

而1型糖尿病患者体内不内释放胰岛素,因此必须每天注射胰岛素。

胰岛素通常是利用注射器通过皮下注入体内。

在某种情况下,可以使用胰岛素泵,它可以连续将胰岛素输注进患者体内。

胰岛素不是做成药片形式,而是液态制剂。

不同的胰岛素制剂的起效时间和作用持续时间是不同的。

到医院进行检查时,医生将检测血糖水平,以确定使用哪种胰岛素才适合患者目前的病情。

1型糖尿病的病因与2型糖尿病的对比通过对胰岛素服务作用和主要作用的分析,1型糖尿病的病因不是胰岛本身分泌不出胰岛素,而是肝脏对胰岛素太敏感,使得用于胰岛素服务作用的胰岛素量非常少就能足够达到平稳血糖的目的。

血糖的平稳极限使得胰岛素的分泌量受到限制,但胰岛素的主要作用需要更多的胰岛素。

这样胰岛素主要作用与胰岛素服务作用对胰岛素的需求量就会发生矛盾:前者需要更多的胰岛素来促进细胞对葡萄糖的吸收,以满足周围组织细胞对葡萄糖吸收流量的要求,后者由于平稳血糖的极限控制,不需要过多的胰岛素。

1型糖尿病与2型糖尿病虽然都是表现为高血糖,但病因是不一样的。

标签:1型糖尿病;胰岛素的主要作用;胰岛素的服务作用;胰岛β细胞体内血糖浓度的高低与肝脏和周围组织对胰岛素的敏感性差异(简称ISD)有关,1型糖尿病是肝脏对胰岛素的敏感性大引起的。

肝脏对胰岛素的敏感性变大后,肝脏和周围组织对胰岛素的敏感性差异ISD就会加大。

目前认为1型糖尿病的病因是胰岛素缺少,引起糖代谢紊乱。

缺少胰岛素的原因就是胰岛分泌不出胰岛素。

胰岛为什么会分泌不出胰岛素,为什么会出现自身免疫系统错误地攻击和损伤胰岛β细胞,是自身免疫系统的问题,还是自身免疫系统为了保护什么而攻击胰岛β细胞,对此问题分析如下:1 1型糖尿病的独立病因1.1目前1型糖尿病的病因被认为是自身免疫系统错误地攻击和损伤胰岛β细胞,使胰岛素分泌减少或完全缺乏。

自身免疫系统怎样攻击和损伤胰岛β细胞[1-2]。

对于人体自身免疫系统为什么会错误地对胰岛β细胞发动攻击,现代医学暂无定论。

型糖尿病的胰岛功能并没有衰退,而是由于胰岛素的服务作用不需要更多的胰岛素[3-6] 胰岛素在血液内增加到某个值时有4个生理作用,①促进细胞吸收葡萄糖;②促进葡萄糖转化为肝糖原;③抑制蛋白质、脂肪在肝内转化为葡萄糖;④抑制肝糖原分解。

胰岛素的作用可以分成两类,即胰岛素的服务作用和胰岛素的主要作用[3]。

在胰岛素含量减小到某个值时,就不会有促进葡萄糖转化成肝糖原,而是让肝糖原释放出葡萄糖,也不会抑制蛋白质、脂肪在肝内转化为葡萄糖。

2型糖尿病和1型糖尿病哪个严重

一、2型糖尿病和1型糖尿病哪个严重二、Ⅱ型糖尿病有哪些原因三、糖尿病治疗有哪些误区

2型糖尿病和1型糖尿病哪个严重1、2型糖尿病和1型糖尿病哪个严重

1型糖尿病均有明显的临床症状如多饮、多尿、多食等,即“三多”,而2型糖尿病常无典型的“三多”症状。

为数不少的2型糖尿病人由于临床症状不明显,常常难以确定何时起病,有的只是在检查血糖后才知道自己患了糖尿病。

1型糖尿病只有注射胰岛素才可控制高血糖,稳定病情,口服降糖药一般无效。

2型糖尿病通过合理的饮食控制和适当的口服降糖药治疗,便可获得一定的效果,当然当口服降糖药治疗失败、胰岛B细胞功能趋于衰竭或出现严重的急慢性并发症时,也是胰岛素的适应症。

发生糖尿病时明显超重或肥胖者大多数为2型糖尿病,肥胖越明显,越易患2型糖尿病;1型糖尿病人在起病前体重多属正常或偏低。

2、什么是2型糖尿病

糖尿病是一种最常见的内分泌代谢疾病,具有遗传易感性,在环境因素的触发下发病。

随着社会经济的发展、人们生活方式的改变(能量摄入增加和运动减少等)及人口老龄化,2型糖尿病发病率在全球范围内呈逐年增高趋势,尤其在发展中国家增加速度将更快(预计到2025年可能增加170%),呈现流行势态。

糖尿病现已成为继心血管病和肿瘤之后,第3位威胁人们健康和生命的非传染性疾病。

3、什么是1型糖尿病。

胰岛素分泌时相正常时,灌注胰腺血液中的葡萄糖浓度是调节胰岛素分泌的最重要因素。

胰岛内B细胞对静脉注射葡萄糖后浓度增高的刺激反应呈双相性的。

最初5分钟内有一快速分泌相即第一时相,以速率敏感短暂胰岛素释放为特征,呈尖锐高峰曲线。

1~2小时后有一缓慢的输出为第二时相(见下图)第一时相反映B细胞贮存颗粒中胰岛素的分泌,与糖耐量有一定关系。

对调节肝脏葡萄糖排出有重要意义,但不影响周围组织对葡萄糖的利用。

第一时相释放的机制虽仍未彻底阐明,但胰岛内钙及三磷酸肌醇水平可能与双相胰岛素分泌相平行,提示阳离子或磷脂的转化可能为胰岛素分泌提供一个启动信号。

葡萄糖进入细胞后的代谢产物为6-磷酸葡萄糖和磷酸烯醇式内酮酸,均可激活蛋白激酶,持续和增强胰岛素分泌,兴奋第二时相释放,主要反映新合成的胰岛素及胰岛素原等的分泌。

最近有一些学者提出胰岛素分泌第三时相的概念,主要机制是第二时相胰岛素分泌进行性增多的持续刺激下,时间依赖性胰岛素释放增加,反映了葡萄糖和其它促分泌素有放大各自信号的性能,称为时间依赖性强化。

自1.5~3小时起,第三时相胰岛素开始,以自发性分泌下降到峰值15%~25%为特征,持续超过48小时。

这一时相波认为是抑制效应的初始或驱动作用的衰退。

但最近有人提出第三时相是一种代谢性反馈抑制,因本身分泌能产生一种抑制分泌的环行通路,如胰岛素分泌需要钙离子,而接触葡萄糖后钙贮存及对细胞钙的敏感性下降,故第三时相胰岛素分泌反映了钙通道活性或钙在B细胞间隙的再分布改变,造成一种对各种促分泌素反应的反馈抑制现象。

第三时相胰岛素分泌的生理学意义及其在人类糖尿病中的作用,目前还不完全清楚。

有证据表明,抑制效应即脱敏作用是人类生理活动普遍现象,长期应用非葡萄糖促泌素可造成对该促泌素效应的特异性脱敏作用。

总的说来,第三时相是发生在胰岛素释放机制中的一种现象,与胰岛素生成无关,它反映B细胞恢复敏感阈值降低到代谢性反馈抑制。

正常人、非糖尿病肥胖者及2型糖尿病肥胖者与1型糖尿病人胰岛素分泌是不同的(见下图)。