诗歌——景物描写的作用(课堂)

- 格式:pdf

- 大小:3.67 MB

- 文档页数:24

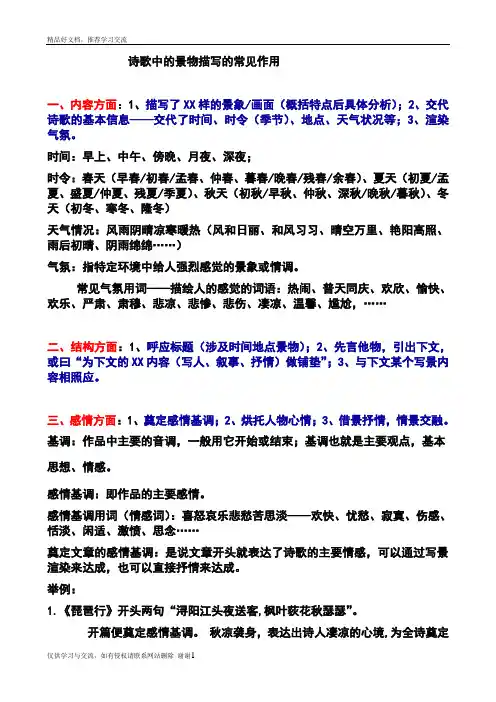

诗歌中的景物描写的常见作用一、内容方面:1、描写了XX样的景象/画面(概括特点后具体分析);2、交代诗歌的基本信息——交代了时间、时令(季节)、地点、天气状况等;3、渲染气氛。

时间:早上、中午、傍晚、月夜、深夜;时令:春天(早春/初春/孟春、仲春、暮春/晚春/残春/余春)、夏天(初夏/孟夏、盛夏/仲夏、残夏/季夏)、秋天(初秋/早秋、仲秋、深秋/晚秋/暮秋)、冬天(初冬、寒冬、隆冬)天气情况:风雨阴晴凉寒暖热(风和日丽、和风习习、晴空万里、艳阳高照、雨后初晴、阴雨绵绵……)气氛:指特定环境中给人强烈感觉的景象或情调。

常见气氛用词——描绘人的感觉的词语:热闹、普天同庆、欢欣、愉快、欢乐、严肃、肃穆、悲凉、悲惨、悲伤、凄凉、温馨、尴尬,……二、结构方面:1、呼应标题(涉及时间地点景物);2、先言他物,引出下文,或曰“为下文的XX内容(写人、叙事、抒情)做铺垫”;3、与下文某个写景内容相照应。

三、感情方面:1、奠定感情基调;2、烘托人物心情;3、借景抒情,情景交融。

基调:作品中主要的音调,一般用它开始或结束;基调也就是主要观点,基本思想、情感。

感情基调:即作品的主要感情。

感情基调用词(情感词):喜怒哀乐悲愁苦思淡——欢快、忧愁、寂寞、伤感、恬淡、闲适、激愤、思念……奠定文章的感情基调:是说文章开头就表达了诗歌的主要情感,可以通过写景渲染来达成,也可以直接抒情来达成。

举例:1.《琵琶行》开头两句“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”。

开篇便奠定感情基调。

秋凉袭身,表达出诗人凄凉的心境,为全诗奠定了感情基调。

2.《声声慢》开头三句“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”。

纯属作者内心感受的描写,环境的冷清反而让人的心境更添寂寞冷清。

由冷清的环境过渡到惨戚的心灵。

开头用7个叠词,由浅入深,文情并茂的描写出女主人公寂苦无告的凄凉心境,奠定了全词哀婉凄凉的感情基调。

3.《荷塘月色》开头“这几天,心里颇不宁静”。

直接描写自己的心境,为全文奠定了一种淡淡的忧愁的感情基调。

古典诗歌中景物描写的具体作用及分析古典诗歌写景的作用景,是诗歌表达感情的重要凭依,理解诗歌中的景对我们把握一首诗的思想感情非常重要。

如何理解诗歌中的景?首先看诗歌是如何描写景的,然后分析其具有怎样的特点,最后把握其作用。

下面,我们将从写景的作用、写景的方法、景与情的关系等三个方面帮助大家理解诗歌中的景。

诗歌中写景的作用,主要可以从三个方面来考虑:对表现人物的作用、对表达感情的作用、结构上的作用。

具体的说,其作用主要有渲染烘托、对比反衬、借景抒情、起兴、过渡、以景结情、点明时令和地点等。

所谓渲染烘托,就是通过景物描写渲染一种环境氛围,用这种环境氛围来烘托人物的心情。

所谓对比衬托,就是通过描写情感基调与诗歌中人物情感不同甚至是相反的景物,让两者形成对比,从反面衬托突出作者的感情。

这两个作用在前面已有谈及,这里不再赘述。

我们着重介绍其它的几个作用。

(一)借景抒情。

借景抒情是诗歌表达感情的一种方式,即借助景物描写来表达感情。

它和烘托的不同在于:烘托是通过环境的描写使人物形象更突出更具有感染力,它是表现人物的方法;借物抒情则是一种抒情方式,指的是诗人在创作时不直接表达自己的感情而借助景这个媒介来表达感情。

请看下面两首诗:山居秋暝王维空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

十五夜望月王建中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

王维的《山居秋暝》是一首以写景为主的山水诗,诗歌借助视觉、听觉从动和静两个方面表现了清新、恬静、自然的秋晚山中之景,从而表现了诗人对山居生活的喜爱和其内心的宁静恬淡,是典型的借景抒情的诗歌。

王建的诗从题目“十五夜望月”看,我们即可知道它是一首以表现人为主的诗,因为题目中“望月”一词告诉我们的就是人物的行为。

读完全诗,我们可以发现这是一首以表达思乡之情为内容的诗歌。

这首诗的前两句也是写景,通(三)过渡。

在说景物描写在诗歌中的过渡作用之前,我们先得明白一点:就像我们的感情会因为环境的变换而变化一样,在诗中,诗人的感情也可能受眼前之景的影响而发生变化。

古典诗歌写景的作用景,就是诗歌表达感情的重要凭依,理解诗歌中的景对我们把握一首诗的思想感情非常重要。

如何理解诗歌中的景?首先瞧诗歌就是如何描写景的,然后分析其具有怎样的特点,最后把握其作用。

下面,我们将从写景的作用、写景的方法、景与情的关系等三个方面帮助大家理解诗歌中的景。

诗歌中写景的作用,主要可以从三个方面来考虑:对表现人物的作用、对表达感情的作用、结构上的作用。

具体的说,其作用主要有渲染烘托、对比反衬、借景抒情、起兴、过渡、以景结情、点明时令与地点等。

所谓渲染烘托,就就是通过景物描写渲染一种环境氛围,用这种环境氛围来烘托人物的心情。

所谓对比衬托,就就是通过描写情感基调与诗歌中人物情感不同甚至就是相反的景物,让两者形成对比,从反面衬托突出作者的感情。

这两个作用在前面已有谈及,这里不再赘述。

我们着重介绍其它的几个作用。

(一)借景抒情。

借景抒情就是诗歌表达感情的一种方式,即借助景物描写来表达感情。

它与烘托的不同在于:烘托就是通过环境的描写使人物形象更突出更具有感染力,它就是表现人物的方法;借物抒情则就是一种抒情方式,指的就是诗人在创作时不直接表达自己的感情而借助景这个媒介来表达感情。

请瞧下面两首诗:山居秋暝王维空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

十五夜望月王建中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

王维的《山居秋暝》就是一首以写景为主的山水诗,诗歌借助视觉、听觉从动与静两个方面表现了清新、恬静、自然的秋晚山中之景,从而表现了诗人对山居生活的喜爱与其内心的宁静恬淡,就是典型的借景抒情的诗歌。

王建的诗从题目“十五夜望月”瞧,我们即可知道它就是一首以表现人为主的诗,因为题目中“望月”一词告诉我们的就就是人物的行为。

读完全诗,我们可以发现这就是一首以表达思乡之情为内容的诗歌。

这首诗的前两句也就是写景,通过被月光照得雪白的庭院地面、书上栖息的乌鸦、冷露与被露水打湿的桂花,描写了一幅中秋月夜图,其目的则在于渲染一种寂静清冷的氛围,烘托作者思乡的孤寂。

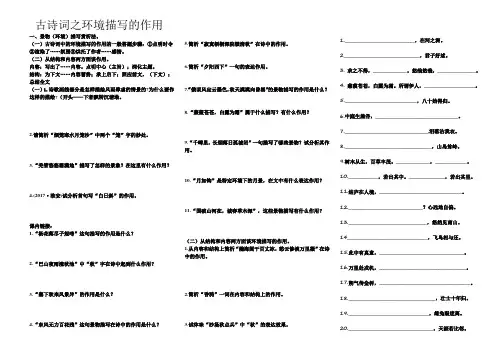

古诗词之环境描写的作用一、景物(环境)描写赏析法。

(一)古诗词中的环境描写的作用的一般答题步骤:①点明时令②渲染了……氛围③烘托了作者……感情。

(二)从结构和内容两方面谈作用。

内容:写出了……内容。

点明中心(主旨);深化主题。

结构:为下文……内容蓄势;承上启下;照应前文,(下文);总结全文(一)1.诗歌画线部分是怎样描绘风雨肆虐的情景的?为什么要作这样的描绘?(开头——下者飘转沉塘坳。

2.请简析“烟笼寒水月笼沙”中两个“笼”字的妙处。

3.“羌管悠悠霜满地”描写了怎样的景象?在这里有什么作用?4.(2017·淮安)试分析首句写“白日斜”的作用。

课内链接:1.“杨花落尽子规啼”这句描写的作用是什么?2.“巴山夜雨涨秋池”中“秋”字在诗中起到什么作用?3.“塞下秋来风景异”的作用是什么?4.“东风无力百花残”这句景物描写在诗中的作用是什么?5.简析“寂寞梧桐深院锁清秋”在诗中的作用。

6.简析“夕阳西下”一句的表达作用。

7.“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”的景物描写的作用是什么?8.“蒹葭苍苍,白露为霜”属于什么描写?有什么作用?9.“千嶂里,长烟落日孤城闭”一句描写了哪些景物?试分析其作用。

10.“月如钩”是特定环境下的月景,在文中有什么表达作用?11.“国破山河在,城春草木深”,这些景物描写有什么作用?(二)从结构和内容两方面谈环境描写的作用。

1.从内容和结构上简析“瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝”在诗中的作用。

2.简析“昏鸦”一词在内容和结构上的作用。

3.试体味“沙场秋点兵”中“秋”的表达效果。

1._________________________________,在河之洲。

2____________________________________,君子好逑。

3.求之不得,________________。

悠哉悠哉,__________________。

4.蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,________________________。

诗歌写景之作用1.出现在诗歌的首句,要考虑是不是点明了时间地点,是不是创设了氛围,是不是奠定了全诗的感情基调。

如韦应物的《赋得暮雨送李胄》:“楚江微雨里,建业暮钟时。

”首句点明时间地点,也创设了离别时的伤感氛围,传达出离别时心情的沉重。

再如“孔雀东南飞,五里一徘徊。

”以孔雀失偶徘徊奠定全诗的感情基调。

2.以叙述为主的诗歌,要考虑写景是不是突出了环境特点,营造了气氛,传达了感情。

如韩愈的《左迁至蓝关示侄孙湘》:“云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前。

”不仅写出了左迁路途的艰辛,也创设了苍茫悲凉的气氛,表达了作者被迫远行的悲伤。

再如王维的《过香积寺》“泉声咽危石,日色冷青松”句,写环境幽寂,而非凄楚,这正是作者追寻的,因为此处可以“安禅制毒龙”。

3.以塑造人物为主的诗歌,要考虑对人物形象的烘托作用。

诗歌中也常见反衬,这点需要通观全诗反复甄别。

如《桃夭》“桃之夭灼灼其华”句,以桃花的艳丽烘托新娘的娇美。

再如贾岛《题李凝幽居》“闲居少邻并,草径入荒园”句,以环境的幽静来暗示李凝的隐者身份。

再如李贺《雁门太守行》“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起”句,以环境的苦寒暗示战争的严酷和将士们报国的雄心。

因为环境越艰苦,越能烘托人物的精神境界。

再如杜甫《南征》“春岸桃花水,云帆枫树林。

偷生长避地,适远更沾襟。

老病南征日,君恩北望心。

百年歌自苦,未见有知音。

”首联写南征路上的春天美景,作者以乐景衬哀情,反衬羁旅中无以自遣的愁苦。

1、借景抒情,融情于景。

所有的诗歌都是要抒发一定的感情的,即“诗言志”,没有纯粹的写景诗或是咏物诗,而抒情的方式除了直接抒情外,还有借景抒情或是融情于景。

于是作者笔下的景物就有了寄寓作者感情的作用了。

如王维的《鸟鸣涧》“人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

”作者用飘落的桂花,空旷的春山,当空的月亮,鸣叫的山鸟来表达一种悠闲自在,淡泊宁静的内心感受,借景抒情的手法在这里运用的淋漓尽致。

2、先言他物,领起下文。

1. 让学生理解诗歌中景物描写的作用和意义。

2. 培养学生欣赏诗歌的能力,提高他们的语文素养。

3. 引导学生运用景物描写技巧,创作出富有情感的诗歌。

二、教学内容:1. 诗歌景物描写的基本概念和作用。

2. 分析经典诗歌中的景物描写,体会其艺术魅力。

3. 景物描写的技巧及其在诗歌创作中的应用。

三、教学重点与难点:1. 重点:理解诗歌景物描写的作用,分析经典诗歌中的景物描写。

2. 难点:掌握景物描写的技巧,创作出富有情感的诗歌。

四、教学方法:1. 讲授法:讲解诗歌景物描写的基本概念和作用。

2. 案例分析法:分析经典诗歌中的景物描写,引导学生体会其艺术魅力。

3. 创作实践法:让学生运用所学景物描写技巧,进行诗歌创作。

五、教学过程:1. 导入:以一首优美的诗歌导入,激发学生对诗歌的兴趣。

2. 讲解:讲解诗歌景物描写的基本概念和作用。

3. 分析:分析经典诗歌中的景物描写,引导学生体会其艺术魅力。

4. 实践:让学生运用所学景物描写技巧,进行诗歌创作。

5. 总结:对本节课的内容进行总结,强调景物描写在诗歌创作中的重要性。

6. 作业布置:让学生课后继续欣赏相关诗歌,并尝试自己创作。

1. 准备经典诗歌案例,用于分析和讲解。

2. 准备相关的写作材料和参考书籍,以便学生在创作时查阅。

3. 准备教学PPT,用于展示和讲解。

七、教学步骤:1. 第一步:导入新课,通过复习上节课的内容,引出本节课的主题。

2. 第二步:讲解诗歌景物描写的基本概念和作用,让学生明确学习目标。

3. 第三步:分析经典诗歌中的景物描写,引导学生体会其艺术魅力。

4. 第四步:讲解景物描写的技巧,并给出实例进行讲解。

5. 第五步:让学生进行诗歌创作实践,教师巡回指导。

6. 第六步:总结本节课的内容,强调景物描写在诗歌创作中的重要性。

7. 第七步:布置作业,让学生课后继续欣赏相关诗歌,并尝试自己创作。

八、教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,了解他们对诗歌景物描写的理解和掌握程度。

1.诗中景物描写的艺术作用情与景,是诗歌创作的两个要素。

“景乃诗之媒,情乃诗之胚”,“孤不自成,两不相背”。

“作者内激于志,外荡于物,志与物泊然相遭于标举兴会之时,而旖旎佚丽之形出焉”。

情因景而物态化,景因情而意象化,这便是诗人进行形象思维和艺术构思的基本内容。

景物在鉴赏古诗的形象、技巧、情感上有重要的作用。

一、勾勒意境,领悟诗情古诗在表达思想感情时,往往通过寄情于物的方式,采用具体而生动的形象,把复杂而深刻的内心情感投射到客观物象、形象上,从而使诗人的思想感情——“意”和客观的物象、形象——“象”,相互交融,相互渗透,相互统一,从而构成了“意象”。

意象是渗透着诗人情的客观物象,它既是变的物象化,也是情景交融的形象。

因此,鉴赏诗歌的形象,其最终目的就是要拨开意象的“迷雾”,见到思想感情的“天日”。

如: 《枫桥夜泊》张继月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客诗人通过“月落”(残月西沉之象)、“乌啼”、(乌鸦惊恐凄凉的啼叫声)、“霜满天”(霜花凝露,寒气逼人)、“对愁眠”(舟中之人愁绪满怀,不能成眠),以及城外让人心烦意乱的夜半钟声,这些景物描写共同构成一幅“秋夜寒江图”。

特殊的景物,特殊的意象,把诗人内心的“愁”渲染得淋漓尽致。

由此,我们可以顺理成章地得出这首诗的思想感情——诗人的羁旅之愁。

又如:《淮上即事寄广陵亲故》韦应物前舟已眇眇,欲渡谁相待?秋山起暮钟,楚雨连沧海。

风波离思满,宿昔容鬓改。

独鸟下东南,广陵何处在?诗的首联描写暮色中空荡荡的淮河,诗人欲渡而无船可待,给人一种空旷孤寂之感。

茫茫楚天挂起了雨幕,东连至海,远处山寺传来悠长的钟声,孤寂变成了凄怆,羁旅之情更加深重。

颈联点出“离思”。

“独鸟下东南”,这雨幕上出现的“鸟”是“独”的,可见是失群的;一个“下”字,可见是归巢的,“东南”二字表明是飞向广陵方向去的。

诗人睹鸟而思己,“断肠人在天涯”的感叹油然而生,读者也不能不为之凄恻。

古典诗歌景物描写分析教案一、教学目标1. 让学生了解古典诗歌中景物描写的特点和作用。

2. 培养学生欣赏古典诗歌的能力,提高审美情趣。

3. 锻炼学生分析、解读古典诗歌的能力。

二、教学内容1. 古典诗歌景物描写的基本特点2. 古典诗歌景物描写的作用3. 古典诗歌景物描写的实例分析三、教学方法1. 讲授法:讲解古典诗歌景物描写的基本特点和作用。

2. 案例分析法:分析具体的古典诗歌景物描写实例。

3. 互动讨论法:引导学生积极参与,分享自己的理解和感悟。

四、教学步骤1. 导入:介绍古典诗歌景物描写的概念和意义。

2. 讲解:讲解古典诗歌景物描写的基本特点和作用。

3. 分析:分析具体的古典诗歌景物描写实例。

4. 互动:学生分享自己的理解和感悟,展开讨论。

5. 总结:总结本节课的重点和难点。

五、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和互动情况。

2. 作业完成情况:检查学生对景物描写实例的分析能力。

3. 学生自评:让学生对自己的学习过程进行总结和评价。

六、教学拓展1. 对比分析:让学生选取不同诗人的景物描写作品,进行对比分析,探讨各自的特点和风格。

2. 创作实践:鼓励学生尝试自己创作景物描写的诗歌,培养文学创作能力。

七、教学资源1. 古典诗歌选集:用于引导学生阅读和欣赏不同风格的景物描写作品。

2. 相关论文和评论:为学生提供更深入的学术观点和分析。

3. 网络资源:利用互联网查找相关资料,拓宽视野。

八、教学反馈1. 课堂提问:教师应及时提问,了解学生对教学内容的理解程度。

2. 学生反馈:鼓励学生提出问题和建议,优化教学过程。

3. 教学反思:教师课后应总结教学效果,不断调整和改进教学方法。

九、教学评估1. 课堂表现:评价学生在课堂上的参与程度、发言质量和合作能力。

2. 作业评价:对学生的景物描写作业进行评价,关注其分析能力和创新意识。

3. 单元测试:设置相关测试题,检验学生对景物描写知识的掌握和运用能力。

十、教学展望1. 深入学习:引导学生继续深入学习古典诗歌,挖掘更多景物描写的优秀作品。