医用基础化学讲义

- 格式:doc

- 大小:138.66 KB

- 文档页数:20

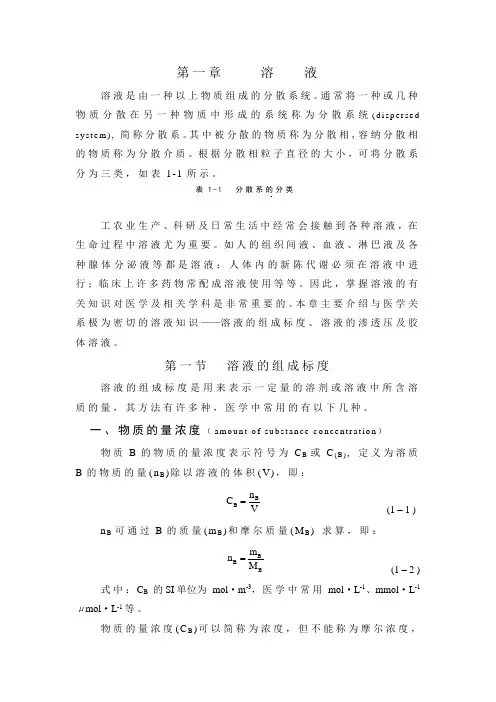

第一章 溶 液溶液是由一种以上物质组成的分散系统。

通常将一种或几种物质分散在另一种物质中形成的系统称为分散系统(d i s p e r s e ds y s t e m ), 简称分散系。

其中被分散的物质称为分散相,容纳分散相的物质称为分散介质。

根据分散相粒子直径的大小,可将分散系分为三类,如表1-1所示。

表1-1 分散系的分类工农业生产、科研及日常生活中经常会接触到各种溶液,在生命过程中溶液尤为重要。

如人的组织间液、血液、淋巴液及各种腺体分泌液等都是溶液;人体内的新陈代谢必须在溶液中进行;临床上许多药物常配成溶液使用等等。

因此,掌握溶液的有关知识对医学及相关学科是非常重要的。

本章主要介绍与医学关系极为密切的溶液知识——溶液的组成标度、溶液的渗透压及胶体溶液。

第一节 溶液的组成标度溶液的组成标度是用来表示一定量的溶剂或溶液中所含溶质的量,其方法有许多种,医学中常用的有以下几种。

一、物质的量浓度(a mo u n t o f s u b s t a n c e c o n c e n t r a t i o n )物质B 的物质的量浓度表示符号为C B 或C (B ), 定义为溶质B 的物质的量(n B )除以溶液的体积(V),即:BB nC V = (1 – 1 ) n B 可通过B 的质量(m B )和摩尔质量(M B )求算,即:B B B m n M =(1 – 2 )式中:C B 的SI 单位为mol ·m -3,医学中常用mol ·L -1、mmol ·L -1μmol ·L -1等。

物质的量浓度(C B )可以简称为浓度,但不能称为摩尔浓度,使用时必须用粒子符号、物质的化学式或其特定组合指明物质的基本单元。

例如,24H SO C = 1 mol ·L -1,241H SO 2C = 0.1 mol ·L -1,21Ca 2C += 1mol ·L -1等等。

(2009.09.27)医用基础化学课程教学内容介绍及学习指导(文本)张爱华:本次教学活动开始,各位老师大家好!欢迎大家参加今天的教研活动。

教学活动主题希望和大家在这里一起分享教学经验,共同提高教学质量。

关于教材医用基础化学这门课程是护理专业的选修课程。

现在使用的教材是医用基础化学的第二版教材。

第一版于第二版教材不同在于第一版是十六章而第二版是十五章内容,但实际上教学内容变化不大,二版教材中将原来第七章的教学内容分为第四章酸碱滴定法和第八章分光光度分析法,取消了原来的第八章单质与无机化合物,取消了第九章有机化学的基本知识。

如何学习这门课程(1)学习过程中要抓住每一章的重点。

在学习每一章时要明确了解这一章的主要内容是什么?要解决什么问题?采用什么方法解决?根据什么定律或理论?得出什么结果?有什么用处?等等。

这些问题在学习某一章时,可能不会窥其全貌,但在学习完每章之后,则应对上述问题有明确的了解。

最好能用最简短的文字,列出该章的纲目和重要内容。

这样就抓住了每章的主要骨架或轮廓。

(2)注意章节之间的联系,知道来龙去脉,把新学到的内容与掌握的知识联系起来。

在每次上课或者看录像之前,因复习上次学过的内容,不积压。

学习任何一门课都是这样,只有通过前后联系,才能逐步达到较为熟悉或融会贯通的境界。

(3)重视习题。

习题(综合练习)是培养独立思考问题的重要环节之一。

通过解题就可以检查对课程内容的理解程度以及加深对课程内容的理解。

(4)课前自学,学习要记笔记,对重要的内容要用自己的语言简明扼要地记录下来,遇到不懂的问题和难点,要及时找老师、同学或者通过课程论坛及时解决。

(5)结合应用基础化学课程的具体内容,注意思想方法和逻辑推理,随时注意实践—理论—实践的往复循环,反复体会感性认识和理性认识的相互关系。

注意运用所学的知识解决在实际中遇到的问题,利用化学的方法和观点去解决本专业中的难题。

课程的主要内容溶液和胶体、化学热力学和动力学基础、电解质溶液、原子结构和分子结构、氧化还原与电极电势、配位化合物、滴定分析法与分光光度法、单质与无机化合物、烃、醇、硫醇、酚、醚、醛、酮、醌、羧酸和羧酸衍生物、胺和杂环胺、立体化学、生物分子的有机化学等。

第一节胶体——高度分散系统胶体一词是英国化学家格莱谟(T.Graham) 于1861年首次提出的,格莱谟在研究溶液中溶质分子的扩散时发现,一些物质如无机盐可以通过半透膜,且扩散速率很快,当蒸发溶剂时,这些物质易形成晶体析出,另一类物质如明胶、蛋白质、氢氧化铝等,扩散速率很慢,且很难甚至不能透过半透膜,蒸发溶剂时,这些物质不能形成晶体,而是成粘稠的胶态。

椐此,他把前一类物质称为晶体(Crystalloid),后一类称为胶体。

俄国化学家韦曼(Веймарн)40多年后对200多种物质进行了实验,实验结果表明,任何物质既可制成晶体也可制成胶体。

许多晶体物质在适当的介质中,也能制成具有胶体特征的体系。

例如,把晶体物质NaOH分散在酒精中形成的分散系就具有缓慢扩散、不能通过半透膜等性质。

他认为,晶体和胶体并不是不同的两类物质,而是物质的两种不同的存在状态。

现代科学则认为,胶体是粒子大小在1nm~100nm之间高度分散于另一连续相中,形成的分散系(colloidal system)。

一种或数种物质分散在另一种物质中所形成系统称为分散系,其中被分散的物质称为分散相(dispersed phase),而容纳分散相的连续介质称为分散介质(dispersed medium)。

消毒用的碘酒就是碘分散在酒精中形成的分散系,其中碘是分散相,酒精是分散介质。

医药用的各种注射液、合剂、乳剂、气雾剂等都是分散系。

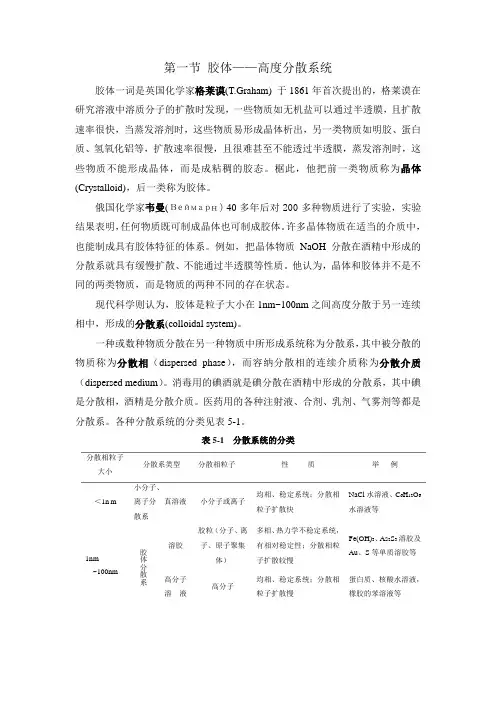

各种分散系统的分类见表5-1。

表5-1 分散系统的分类分散相粒子大小分散系类型分散相粒子性质举例<1n m 小分子、离子分真溶液散系小分子或离子均相、稳定系统;分散相粒子扩散快NaCl水溶液、C6H12O6水溶液等1nm~100nm 胶体分散系溶胶胶粒(分子、离子、原子聚集体)多相、热力学不稳定系统,有相对稳定性;分散相粒子扩散较慢Fe(OH)3、As2S3溶胶及Au、S等单质溶胶等高分子溶液高分子均相、稳定系统;分散相粒子扩散慢蛋白质、核酸水溶液,橡胶的苯溶液等>100nm 粗分散系(悬浊液、乳状液)粗分散粒子非均相、不稳定系统;易聚沉或分层泥浆、乳汁等第二节溶胶溶胶可分为液溶胶、气溶胶和固溶胶。

《医用基础化学》教学大纲课程代码:3825047总学时:144学时(讲授90学时,实验54学时)总学分:9课程类别:必修适用专业:临床医学预选要求:必须有较好的高中化学基础。

一、课程的性质、目的、任务:《医用基础化学》是以无机化学、有机化学、分析化学内容为主,包括了一部分物理化学以及结构化学的内容,是高等医学院校的一门基础课程。

现代医学对人类疾病的预防、诊断、治疗已深入到分子水平。

人体内各种物质的变化与生命过程的关系,都是以化学物质为基础的。

因此《医用基础化学》已成为现代医学的一块基石,是学好医学后续课程的基础。

在《医用基础化学》这门课程中我们主要介绍化学中的一些基础知识和现代有机化学基础理论、基本知识和基本技能。

如溶液及其浓度计算、酸碱滴定法、氧化还原滴定法与配位滴定法、氧化还原与电极电位、原子结构、分光光度分析法等。

目的是为后续课程生物化学、分子生物学、药理学、生理学等等打好基础。

在实验技能训练中通过化学实验,让学生掌握物质的分离、缓冲溶液的配制、标准溶液的标定、分析天平的称量练习等一些基本操作技巧,目的是培养学生的动手能力,掌握正确的基本操作方法和技能。

并通过实验要求学生理解实验过程中涉及到的理论知识,提高正确处理实验结果的能力。

二、课程教学的基本要求:本课程采用课堂教学和教师课后辅导相结合的形式来完成该课程的全部理论教学任务。

课堂教学以教师讲授为主,讨论课与习题课等为辅,同时尽可能采用多媒体教学手段。

并以课外辅导答疑等形式辅助完成理论部分的教学工作。

医用基础化学是一门实验性很强的学科,必须通过实验才能培养学生实际动手能力,并加深对理论知识的理解。

同时,通过掌握实验数据的处理。

培养学生严谨的工作作风。

三、考核方式与要求:采取闭卷的方式与平时学习相结合,期末考试占总成绩的70%,平时占30%;试卷的形式主要有选择题、判断题、填空题、简答题、综合题等形式。

第一部分:医用基础化学教学内容理论部分 (90学时)第一章绪论(1学时)[教学基本要求]了解基础化学课程的地位和作用,了解学好基础化学课程的一般学习方法。

医用基础化学讲义前言医用基础化学为21世纪高等医学院校教材,根据卫生部统一颁布的高等医药院校《医用基础化学教学大纲》编写。

全书共分13章,分别介绍了溶液,电解质溶液,缓冲溶液,化学反应的能量变化、方向和限度,化学反应速度,氧化还原反应与电极电势,原子结构和元素周期律,分子结构,配位化合物,滴定分析法,可见-紫外分光光度法,表面现象和胶体体系,生物无机化学等化学基本知识。

各章内容编排科学、由浅入深、层次分明,便于教师讲授;每章后附有习题,利于学生自学。

本书不仅可供医学院校各专业学生使用,也可供相关专业人员参考。

目录第一章溶液第一节溶液的一般概念第二节物质的溶解度第三节溶液的浓度第四节稀溶液的通性习题第二章电解质溶液第一节强电解质溶液与弱电解质溶液第二节酸碱理论第三节溶液的酸度及有关计算第四节难溶电解质的沉淀溶解平衡习题第三章缓冲溶液第一节缓冲溶液的概念及缓冲作用原理第二节缓冲溶液的pH值第三节缓冲容量第四节缓冲溶液的配制第五节常用的缓冲溶液第六节缓冲溶液在医学上的意义习题第四章化学反应的能量变化、方向和限度第一节热力学的几个常用术语第二节能量守恒和化学反应的热效应第三节化学反应的方向和推动力第四节化学平衡习题第五章化学反应速率第一节化学反应速率和反应机制第二节化学反应速率理论简介第三节浓度对化学反应速率的影响第四节温度对化学反应速率的影响第五节催化剂对化学反应速率的影响习题第六章氧化还原反应与电极电势第一节基本概念第二节原电池第三节电极电势第四节影响电极电势的因素第五节电势法测定溶液的pH值第六节生物体内的氧化还原电势习题第七章原子结构和元素周朝律第一节核外电子运动状态的近代概念第二节氢原子的原子轨道和电子云第三节多电子原子结构和周期系第四节元素性质的周期性和原子结构的关系习题第八章分子结构第一节离子键理论第二节共价键理论第三节分子间作用力习题第九章配位化合物第一节配位化合物的基本概念第二节配合物的化学键理论第三节配位平衡第四节整合物第五节配合物在生物、医药等方亩的应用习题第十章滴定分析法第一节概述第二节酸碱滴定法t第三节氧化还原滴定法第四节配位滴定法第五节分析结果的误差习题第十一章可见-紫外分光光度法第一节分光光度法的基本原理第二节可见分光光度法第三节显色反应及影响因素第四节分光光度法的误差来源和测定条件的选择第五节紫外分光光度法习题第十二章表面现象和胶体体系第一节表面现象与吸附第二节溶胶的制备和净化第三节溶胶及其基本性质第四节蛋白质溶液第五节凝胶和膜平衡习题第十三章生物无机化学第一节生物体一一特定的化学环境第二节人体中的化学元素第三节生物无机化学的研究方法与研究内容习题附录一、中华人民共和国法定计量单位二、常用的物理常数三、单位换算四、一些物质的基本热力学数据五、溶液的比重和质量百分比六、平衡常数七、标准电极电势表八、标准原子量表(1981)九、元素周期表第一章溶液第一节溶液的一般概念溶液:一种或一种以上的物质溶解在另一种物质中形成的均一、稳定的混合物分散质的粒子直径<1nm(10-9m)的分散系。

分散质是分子或离子,具有透明、均匀、稳定的宏观特征。

按聚集态不同分类:气态溶液:气体混合物,简称气体(如空气)。

液态溶液:气体或固体在液态中的溶解或液液相溶,简称溶液(如盐水)。

固态溶液:彼此呈分子分散的固体混合物,简称固溶体(如合金)。

读法:一般读作“某某(溶质)的某(溶剂)溶液”,如酒精可读作“乙醇的水溶液”说明:如果溶剂是水,可以简称为某溶液如“乙醇的水溶液”可以叫做乙醇溶液如果两种液体互溶,有水则以水为溶剂,否则以质量大的为溶剂一种或几种物质分散到另一种物质中,形成均一稳定的混合物叫做溶液1.溶质:被溶解的物质2.溶剂:能溶解其他物质的物质3.两种溶液互溶时,一般把量多的一种叫溶剂,量少的一种叫溶质[1]。

4.两种溶液互溶时,若其中一种是水,一般将水称为溶剂。

5.固体或气体溶于液体,通常把液体叫溶剂。

其中,水(H2O)是最常用的溶剂,能溶解很多种物质。

汽油、酒精、氯仿、香蕉水也是常用的溶剂,如汽油能溶解油脂,酒精能溶解碘等等。

溶质可以是固体,也可以是液体或气体;如果两种液体互相溶解,一般把量多的一种叫做溶剂,量少的一种叫做溶质。

溶质溶解在溶剂中形成溶液,物质的溶解度变化的曲线叫做溶解度曲线。

溶解度曲线可以查出某物质在一定温度时的溶解度。

气体的溶解度是指这种气体在压强为101kPa和一定温度时溶解在1体积里达到饱和状态时的气体体积。

固体溶解度表示在一定的温度下,某物质在100g溶剂里达到饱和状态是所溶解的质量。

多数固体的溶解度随温度的升高而增大,但也有少数固体的溶解度随温度的升高而减小。

饱和溶液:在一定温度、一定量的溶剂中,溶质不能继续被溶解的溶液。

不饱和溶液:在一定温度、一定量的溶剂中,溶质可以继续被溶解的溶液。

饱和与不饱和溶液的互相转化:不饱和溶液通过增加溶质(对一切溶液适用)或降低温度(对于大多数溶解度随温度升高而升高的溶质适用,反之则须升高温度,如石灰水)、蒸发溶剂(溶剂是液体时)能转化为饱和溶液。

饱和溶液通过增加溶剂(对一切溶液适用)或升高温度(对于大多数溶解度随温度升高而升高的溶质适用,反之则降低温度,如石灰水)能转化为不饱和溶液。

第二节物质的溶解度溶解性是指达到(化学)平衡的溶液便不能容纳更多的溶质,在特殊条件下,溶液中溶解的溶质会比正常情多,这时它便成为过饱和溶液。

每份(通常是每份质量)溶剂(有时可能是溶液)所能溶解的溶质的最大值就是“溶质在这种溶剂的溶解度”。

溶解度的定义:在一定温度下,某固态物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的质量,叫做这种物质在这种溶剂中的溶解度。

1.固体及少量液体物质的溶解度是指在一定的温度下,某固体物质在100克溶剂里(通常为水)达到饱和状态时所能溶解的质量(在一定温度下,100克溶剂里溶解某物质的最大量),用字母S表示,其单位是“g/100g水”。

在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。

2.气体的溶解度通常指的是该气体(其压强为1标准大气压)在一定温度时溶解在1体积水里的体积数。

也常用“g/100g溶剂”作单位(自然也可用体积)。

3.特别注意:溶解度的单位是克(或者是克/100克溶剂)而不是没有单位。

在一定的温度和压力下,物质在一定量的溶剂中溶解的最高量。

一般以100克溶剂中能溶解物质的克数来表示。

一种物质在某种溶剂中的溶解度主要决定于溶剂和溶质的性质。

例如,水是最普通最常用的溶剂,甲醇和乙醇可以任何比例与水互溶。

大多数碱金属盐类都可以溶于水;苯几乎不溶于水。

溶解度明显受温度的影响,大多数固体物质的溶解度随温度的升高而增大;气体物质的溶解度则与此相反,随温度的升高而降低。

溶解度与温度的依赖关系可以用溶解度曲线来表示。

氯化钠NaCl的溶解度随温度的升高而缓慢增大,硝酸钾KNO3的溶解度随温度的升高而迅速增大,而硫酸钠Na2SO4的溶解度却随温度的升高而减小。

固体和液体的溶解度基本不受压力的影响,而气体在液体中的溶解度与气体的分压成正比。

物质的溶解度对于化学和化学工业都很重要,在固体物质的重结晶和分级结晶、化学物质的制备和分离、混合气体的分离等工艺中都要利用物质溶解度的差别在一定温度下,某物质在100g溶剂里达到饱和状态(或称溶解平衡)时所溶解的克数,叫做这种物质在这种溶剂里的溶解度。

在一定温度和压强下,物质在一定量的溶剂中溶解的最大量,叫做这种物质在这种溶剂里的溶解度。

溶解度和溶解性是一种物质在另一种物质中的溶解能力,通常用易溶、可溶、微溶、难溶或不溶等粗略的概念来表示。

溶解度是衡量物质在溶剂里溶解性大小的尺度,是溶解性的定量表示。

影响因素:物质溶解与否,溶解能力的大小,一方面决定于物质(指的是溶剂和溶质)的本性;另一方面也与外界条件如温度、压强、溶剂种类等有关。

在相同条件下,有些物质易于溶解,而有些物质则难于溶解,即不同物质在同一溶剂里溶解能力不同。

通常把某一物质溶解在另一物质里的能力称为溶解性。

例如,糖易溶于水,而油脂不溶于水,就是它们对水的溶解性不同。

溶解度是溶解性的定量表示。

固体物质的溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量。

在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。

如20℃时,食盐的溶解度是36克,氯化钾的溶解度是34克。

这些数据可以说明20℃时,食盐和氯化钾在100克水里最大的溶解量分别为36克和34克;也说明在此温度下,食盐在水中比氯化钾的溶解能力强。

溶解度曲线特征:(1)大部分固体物质的溶解度曲线左低右高,溶解度随温度的升高而增加;溶解曲线(2)少数固体物质的溶解度曲线较平缓,溶解度受温度的影响小,如食盐;(3)极少数固体物质的溶解度曲线是左高右低,溶解度随温度的升高而降低,如熟石灰;用溶解性表示物质的溶解能力是定性的,粗略的。

溶质质量分数的计算:1)已知溶质和溶剂的量,求溶质的质量分数;(2)要配制一定量的溶质的质量分数一定的溶液,计算所需溶质和溶剂的量;(3)溶液稀释和配制问题的计算;(4)把溶质的质量分数运用于化学方程式的计算。

溶质的质量分数的计算方式:溶质的质量分数=(溶质质量/溶液质量)*100% = [溶质质量/(溶质质量+溶剂质量]*100%例10克氯化钠溶解于90克水中,则在所得氯化钠溶液中溶质的质量分数=10/100=10%第三节物质的浓度溶液浓度可分为质量浓度(如质量百分浓度)、体积浓度(如摩尔浓度、当量浓度)和质量-体积浓度三类。

质量百分浓度溶液的浓度用溶质的质量占全部溶液质量的百分率表示的叫质量百分浓度,用符号%表示。

例如,25%的葡萄糖注射液就是指100克注射液中含葡萄糖25克。

质量百分浓度(%)=溶质质量/溶液质量100%体积浓度(1)摩尔浓度溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的摩尔数来表示的叫摩尔浓度,用符号mol/L表示,例如1升浓硫酸中含18.4摩尔的硫酸,则浓度为18.4mol。

摩尔浓度(mol/L)=溶质摩尔数/溶液体积(升)(2)当量浓度(N)溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。

例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。

当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)质量-体积浓度用单位体积(1立方米或1升)溶液中所含的溶质质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,以符号g/m3或mg/L表示。

例如,1升含铬废水中含六价铬质量为2毫克,则六价铬的浓度为2毫克/升(mg/L)质量-体积浓度=溶质的质量数(克或毫克)/溶液的体积(立方米或升)对大气中的污染物,常见体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。

气体浓度体积浓度体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来表示,常用的表示方法是ppm,即1ppm=1立方厘米/立方米=10-6。