病毒性肝炎抗病毒药物共45页文档

- 格式:ppt

- 大小:3.65 MB

- 文档页数:45

常用的抗病毒药物及使用方法随着病毒性疾病的不断增多,研发和使用抗病毒药物变得越来越重要。

抗病毒药物是指能够抑制病毒复制和传播的药物,对于控制病毒感染和减轻疾病症状起到关键作用。

本文将介绍一些常用的抗病毒药物及其使用方法。

一、抗病毒药物的分类抗病毒药物根据其作用机制和目标病毒的不同,可以分为多个类别。

其中一类是核苷酸类似物,如阿昔洛韦和利巴韦林。

这些药物通过模拟病毒所需的核苷酸,干扰病毒的复制过程。

另一类是蛋白酶抑制剂,如洛匹那韦和利托那韦。

这些药物能够抑制病毒蛋白酶的活性,从而阻断病毒的复制。

此外,还有干扰素和抗体类药物,它们通过增强机体免疫系统的功能来对抗病毒。

二、常见的抗病毒药物1. 阿昔洛韦:阿昔洛韦是一种广谱抗病毒药物,常用于治疗单纯疱疹病毒感染和带状疱疹等疾病。

它的使用方法是口服或静脉注射,剂量和疗程需根据患者的具体情况而定。

2. 利巴韦林:利巴韦林是一种抗流感病毒药物,对甲型和乙型流感病毒均有抑制作用。

它常用于治疗流感和预防流感的复发。

利巴韦林的使用方法是口服,一般每天一次,疗程根据医生的建议而定。

3. 洛匹那韦:洛匹那韦是一种抗艾滋病病毒药物,常用于治疗HIV感染。

它的使用方法是口服或静脉注射,剂量和疗程需根据患者的具体情况而定。

4. 干扰素:干扰素是一种天然的抗病毒蛋白质,能够抑制病毒的复制和传播。

干扰素的使用方法是皮下注射或肌肉注射,剂量和疗程需根据医生的建议而定。

三、抗病毒药物的使用注意事项在使用抗病毒药物时,有一些注意事项需要遵守。

首先,患者应严格按照医生的指导使用药物,不可随意更改剂量或停药。

其次,患者需要注意药物的副作用和不良反应,如恶心、呕吐、头痛等。

如果出现严重的不良反应,应立即就医。

此外,一些抗病毒药物可能与其他药物发生相互作用,患者在使用抗病毒药物时应告知医生已使用的其他药物。

四、抗病毒药物的发展趋势随着科技的不断进步,抗病毒药物的研发也在不断取得新的突破。

目前,一些新型的抗病毒药物正在研究和开发中,如RNA干扰技术和CRISPR-Cas9技术。

病毒性肝炎的抗病毒治疗及疗效评估病毒性肝炎是一种常见的病毒感染性疾病,主要由乙型肝炎病毒(HBV)和丙型肝炎病毒(HCV)引起。

在临床上,抗病毒治疗是控制肝炎病情的主要手段之一。

本文将从病毒性肝炎抗病毒治疗的基本原理、药物种类、治疗指南、治疗方案选择和疗效评估等方面做一详细介绍。

一、病毒性肝炎抗病毒治疗的基本原理病毒性肝炎的抗病毒治疗的基本原理是通过干扰病毒在宿主细胞内的复制和传播来抑制病毒的生长,从而控制病情。

在HBV和HCV感染中,治疗的目标是阻断病毒复制、减少病毒载量、提高病毒清除率、减少病毒对宿主细胞的毒性作用,从而达到最终消除病毒和治愈疾病的效果。

二、病毒性肝炎抗病毒药物种类目前,临床上常用的抗病毒药物主要包括核苷/核苷酸类抗病毒药物和干扰素类抗病毒药物。

核苷/核苷酸类抗病毒药物主要用于治疗HBV感染,如阿德福韦酯、恩替卡韦等;而干扰素类抗病毒药物则主要用于治疗HCV感染,如干扰素α、利巴韦林等。

此外,还有一些新型的抗病毒药物正在不断研发和应用中,如直接作用的抗病毒药物、免疫调节剂等。

三、病毒性肝炎抗病毒治疗的指南有关病毒性肝炎抗病毒治疗的指南主要包括国际、国内及专业学会发布的指南,这些指南提供了详细的抗病毒治疗方案和标准,包括治疗的适应症、禁忌症、药物的剂量和疗程、不良反应及转归等内容。

遵循指南选择抗病毒治疗方案可提高治疗的有效性和安全性,减少不必要的并发症和药物毒副作用。

四、病毒性肝炎抗病毒治疗的方案选择根据病毒性肝炎的病毒类型、感染程度、肝功能损害程度和患者的个体差异等因素,选择合适的抗病毒治疗方案至关重要。

通常情况下,对于HBV感染,轻至中度患者可选用核苷/核苷酸类抗病毒药物;对于HCV感染,干扰素类抗病毒药物可作为一线治疗方案。

但是在选择抗病毒治疗方案时,应该充分考虑到患者的年龄、性别、合并症、家族史等因素,制定个性化的治疗方案。

五、病毒性肝炎抗病毒治疗的疗效评估病毒性肝炎抗病毒治疗的疗效评估主要通过监测病毒清除情况、肝功能指标、病情转归及患者生活质量等多个方面来进行。

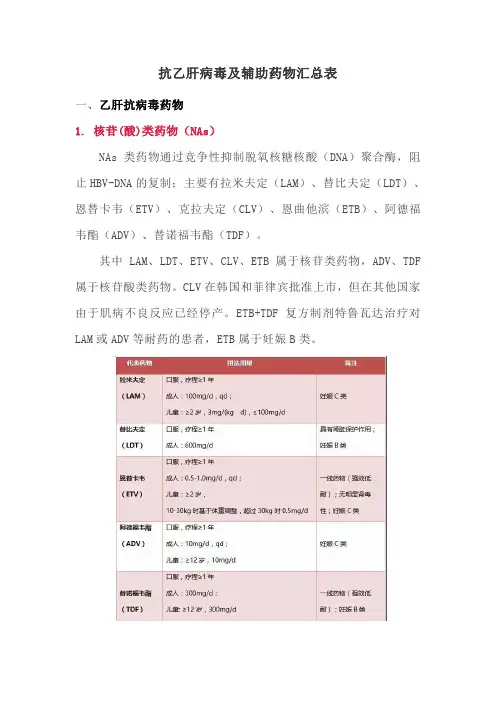

抗乙肝病毒及辅助药物汇总表一、乙肝抗病毒药物1. 核苷(酸)类药物(NAs)NAs类药物通过竞争性抑制脱氧核糖核酸(DNA)聚合酶,阻止HBV-DNA的复制;主要有拉米夫定(LAM)、替比夫定(LDT)、恩替卡韦(ETV)、克拉夫定(CLV)、恩曲他滨(ETB)、阿德福韦酯(ADV)、替诺福韦酯(TDF)。

其中LAM、LDT、ETV、CLV、ETB属于核苷类药物,ADV、TDF 属于核苷酸类药物。

CLV在韩国和菲律宾批准上市,但在其他国家由于肌病不良反应已经停产。

ETB+TDF复方制剂特鲁瓦达治疗对LAM或ADV等耐药的患者,ETB属于妊娠B类。

2. 免疫调节类药物此类药物具有双重作用,即增强宿主免疫系统来防御HBV以及自身有一定的抗病毒作用,主要有普通干扰素IFNɑ、长效干扰素PEG-IFNα、胸腺素α1(Tα–1)。

其中干扰素类药物妊娠期间禁止使用。

二、保肝类辅助药物1. 抗炎保肝类主要是甘草酸类制剂,具有类似糖皮质激素的非特异性抗炎作用,如异甘草酸镁、复方甘草酸苷、甘草酸二铵、复方甘草酸单铵、复方甘草甜素等。

该类药物以对抗各类肝脏炎症著称,兼有保护肝细胞膜及改善肝功能的作用,临床广泛应用于各类肝炎的预防和治疗。

2. 解毒保肝类主要有谷胱甘肽(GSH)、硫普罗宁、N-乙酰半胱氨酸(NAC)、青霉胺、葡醛内酯等,N-乙酰半胱氨酸(NAC)不建议用于儿童非对乙酰氨基酚所致药物性急性肝衰竭(ALF)的治疗,尤其是0-2岁的患儿。

3. 肝细胞膜修复保护剂肝细胞膜修复保护剂主要有多烯磷脂酰胆碱、必需磷脂复方制剂、多不饱和卵磷脂制剂等。

4. 抗氧化类药物5. 利胆保肝药该类药物主要有熊去氧胆酸(UDCA)、S-腺苷蛋氨酸(SAMe)、茴三硫、牛磺熊去氧胆酸(TUDCA)、肾上腺糖皮质激素(如强的松龙)等。

牛磺熊去氧胆酸是最新的第三代口服胆汁酸,是UDCA的生理活性形式,是一种安全高效的、可取代UDCA的治疗药物。

抗病毒药物抗病毒药物是指通过抑制病毒的复制和传播能力来治疗或预防病毒感染的药物。

随着病毒感染疾病如艾滋病、甲肝、流感等的流行,抗病毒药物发挥着重要的作用。

本文将介绍抗病毒药物的分类、作用机制以及常见的抗病毒药物。

另外还将讨论一些病毒感染的常见疾病及其相应的抗病毒治疗。

一、抗病毒药物的分类抗病毒药物可以根据其作用机制、化学结构、应用领域等进行分类。

常见的抗病毒药物分类包括:1. 核苷类似物:如阿昔洛韦、利巴韦林等,它们通过抑制病毒脱氧核苷酸的合成来起到抗病毒作用。

2. 逆转录酶抑制剂:如洛匹那韦、拉米夫定等,这类药物可抑制逆转录酶的活性,从而阻断病毒的复制过程。

3. 广谱抗病毒药物:如奥司他韦、朝鲜霉素等,这类药物可抑制多种病毒的复制,适用于多种病毒感染的治疗。

4. 免疫调节剂:如利巴韦林、恩多沙韦等,这类药物可调节免疫系统的功能,增强机体对病毒的抵抗力。

二、抗病毒药物的作用机制不同类别的抗病毒药物具有不同的作用机制。

核苷类似物作为构建病毒DNA链的基本单位,与病毒脱氧核苷酸竞争结合逆转录酶,从而阻断病毒基因组的复制过程。

逆转录酶抑制剂则干扰病毒逆转录过程,阻断病毒基因组的合成。

广谱抗病毒药物通过多种途径抑制病毒复制过程,如干扰病毒RNA合成、破坏病毒外壳结构等。

免疫调节剂则可通过调节免疫系统的细胞和分子信号转导,提高机体的抵抗力。

三、常见抗病毒药物及其应用1. 阿昔洛韦(Acyclovir):是一种常用的核苷类似物,主要用于治疗单纯疱疹、带状疱疹等病毒感染。

2. 洛匹那韦(Lopinavir):是一种抑制HIV逆转录酶的抗病毒药物,用于治疗艾滋病。

3. 奥司他韦(Oseltamivir):是一种广谱抗病毒药物,用于治疗流感病毒感染,能够抑制病毒复制过程。

四、常见病毒感染及其抗病毒治疗1. 艾滋病:常用抗病毒药物包括洛匹那韦、拉米夫定、埃替菲韦等,这些药物可以抑制HIV的复制,减少病毒载量,延缓疾病进展。

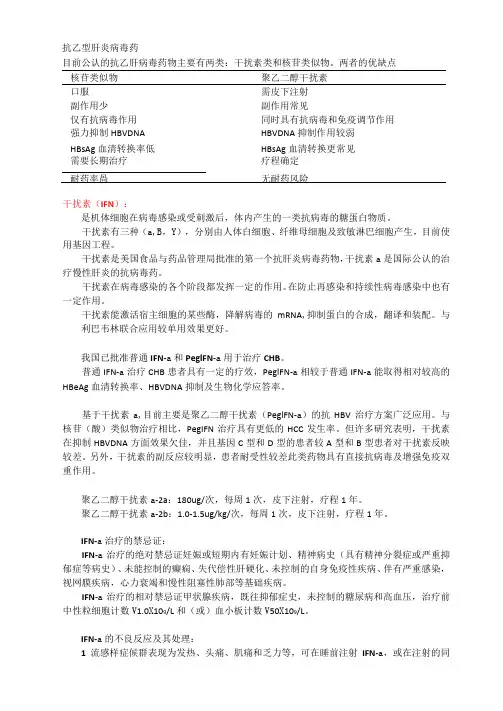

抗乙型肝炎病毒药目前公认的抗乙肝病毒药物主要有两类:干扰素类和核苷类似物。

两者的优缺点核苷类似物聚乙二醇干扰素口服需皮下注射副作用少副作用常见仅有抗病毒作用同时具有抗病毒和免疫调节作用强力抑制HBVDNA HBVDNA抑制作用较弱HBsAg血清转换率低HBsAg血清转换更常见需要长期治疗疗程确定耐药率咼无耐药风险干扰素(IFN):是机体细胞在病毒感染或受刺激后,体内产生的一类抗病毒的糖蛋白物质。

干扰素有三种(a,B,Y),分别由人体白细胞、纤维母细胞及致敏淋巴细胞产生,目前使用基因工程。

干扰素是美国食品与药品管理局批准的第一个抗肝炎病毒药物,干扰素a是国际公认的治疗慢性肝炎的抗病毒药。

干扰素在病毒感染的各个阶段都发挥一定的作用。

在防止再感染和持续性病毒感染中也有一定作用。

干扰素能激活宿主细胞的某些酶,降解病毒的mRNA,抑制蛋白的合成,翻译和装配。

与利巴韦林联合应用较单用效果更好。

我国已批准普通IFN-a和PeglFN-a用于治疗CHB。

普通IFN-a治疗CHB患者具有一定的疗效,PeglFN-a相较于普通IFN-a能取得相对较高的HBeAg血清转换率、HBVDNA抑制及生物化学应答率。

基于干扰素a,目前主要是聚乙二醇干扰素(PeglFN-a)的抗HBV治疗方案广泛应用。

与核苷(酸)类似物治疗相比,PegIFN治疗具有更低的HCC发生率。

但许多研究表明,干扰素在抑制HBVDNA方面效果欠佳,并且基因C型和D型的患者较A型和B型患者对干扰素反映较差。

另外,干扰素的副反应较明显,患者耐受性较差此类药物具有直接抗病毒及增强免疫双重作用。

聚乙二醇干扰素a-2a:180ug/次,每周1次,皮下注射,疗程1年。

聚乙二醇干扰素a-2b:1.0-1.5ug/kg/次,每周1次,皮下注射,疗程1年。

IFN-a治疗的禁忌证:IFN-a治疗的绝对禁忌证妊娠或短期内有妊娠计划、精神病史(具有精神分裂症或严重抑郁症等病史)、未能控制的癫痫、失代偿性肝硬化、未控制的自身免疫性疾病、伴有严重感染,视网膜疾病,心力衰竭和慢性阻塞性肺部等基础疾病。

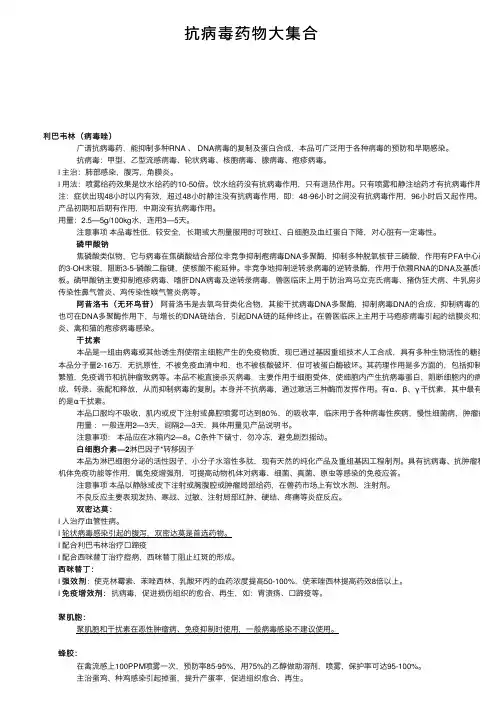

抗病毒药物⼤集合阿糖腺苷阿糖腺苷为嘌呤核苷同系物。

其能抑制病毒DNA多聚酶,⽽阻断病毒合成,兽医临床上,主⽤于防治仔猪伪狂⽝病、单纯疱疹病毒引起的⾓膜炎以及母⽜乳头病毒损伤和马疱疹病毒。

中草药黄芪多糖已经成功⽤于鸡传染性法⽒囊病毒病和禽流感病毒病的治疗。

黄芪多糖⾹菇多糖⾹菇多糖的作⽤与黄多糖相似,能降低鸡马⽴克⽒病发病率。

⽜磺酸(Taurine)是⼀种⾮蛋⽩含硫氨基酸,⼜名⽜胆碱、⽜胆酸,因1827年科学家⾸次由公⽜胆汁中分离⽽得名。

⽜磺酸普遍存在于动物组织中,植物中极少有⽜磺酸,它是名贵药材"⽜黄"的主要成分之⼀,是⼀种具有特殊⽣理功能的⾮蛋⽩氨基酸。

具有消炎、解热、镇痛、降⾎压、降⾎糖等作⽤。

此外板蓝根、穿⼼链、⼤青叶、鱼腥草、黄连、⾦银花、龙胆草等对鸡法⽒囊病、鸡传染性⽀⽓管炎、鸡新城疫、鸡传染性喉⽓管炎、鸭病毒性肝炎、⽜流感、禽流感、猪流感等有防治的作⽤。

⾦刚烷胺本品能特异性地抑制A型流感病毒,⼲扰、抑制病毒颗粒进⼊宿主细胞内部,也抑制病毒复制的早期阶段,阻断病毒脱壳及阻断其释出核酸进⼊宿主细胞,并可改变⾎凝素的构型⽽抑制病毒的装配、复制,其作⽤⽆宿主特异性。

另外本药还具有提⾼机体免疫⼒,退烧作⽤。

⾦刚烷胺及其类似物⾦刚⼄胺被认为是治疗禽流感的⾸选药物抗病毒:抗病毒谱较窄,对流感病毒选择性⾼,⽬前,⾦刚烷胺及其类似物⾦刚⼄胺被认为是治疗禽流感的⾸选药物型流感病毒、肿瘤病毒(马⽴克、传贫)有预防治疗效果,对传⽀、传喉、法⽒囊没有作⽤。

l 强效剂:是⼀些抗⽣素的强效剂。

l 配合扑热息痛,退热效果更好,特别是病毒性继发。

l 提⾼免疫⼒:速度效果都⽐左旋咪唑好。

兽医临床试⽤于预防和治疗禽流感,与环丙沙星、卡那霉素和泰乐菌素等抗菌药物合⽤,能控制继发的⽀原体和细菌感染,并提⾼疗效。

主要⽤于鸡、猪流感的预防和早期治疗,猪传染性胃肠炎的防治。

⽤量:2.5—5g兑100kg⽔连续饮⽤3—5天。

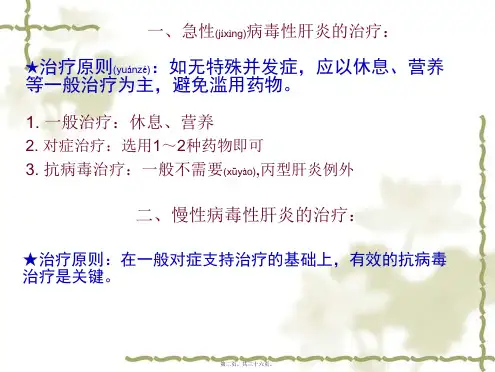

病毒性肝炎的药物治疗病毒性肝炎----是由多种肝炎病毒引起的,以肝脏损害为主的一组全身性传染病。

病毒性肝炎有5种类型:甲型肝炎人群感染率80%:乙型肝炎感染约1,2亿,占总人口8%-9%:丙型肝炎感染者3千余万;丁型肝炎人群感染率约1%;、戊型肝炎人群感染率约17%;病因及发病机制㈠甲型肝炎传染源----急性期患者和隐性感染者,起病前2周到ALT高峰期后1周为传染性最强传播途径,粪-口途径是主要传播途径,输血后引起甲肝较为罕见。

HA V→经口→胃肠道→血流(病毒血症)→肝脏复制→经胆汁排入肠道→经粪便排出。

免疫介导肝损,(NK细胞)(CD8+T细胞),HA V感染时肝细胞损伤也可能与凋亡有关。

㈡乙型肝炎传染源----急性、慢性患者、亚临床患者和病毒携带者,以慢性患者和病毒携带者最为重要,传染性贯穿整个病程传播途径----血液传播:为最主要的传播途径。

母婴传播:可发生在宫内传播,围产期传播和产后密切接触传播。

密切接触传播:现已证实唾液、精液和阴道分泌物中都可检出HBV。

易感人群-----抗HBs阴性者均易感。

HBV→经皮肤黏膜→血流→肝脏(及其他器官)复制→血流→免疫系统(T/B淋巴细胞)→细胞/体液免疫→病毒清除。

㈢丙型肝炎易感人群----凡未感染过HCV者均易感。

高危人群:经常使用血制品者,长期接受血液透析治疗患者和静脉药瘾者等急性HCV感染:可能是HCV直接致病作用。

慢性HCV感染:病毒的细胞毒作用。

免疫介导,肝内以CD8+浸润为主。

㈣丁型肝炎易感人群-----共同感染:指HBV和HDV同时感染,感染对象是正常人群或未受HBV 感染的人群。

重叠感染:指在慢性HBV感染的基础上感染HDV,感染对象是已受HBV感染的人群。

CD8+ T细胞攻击,宿主免疫在肝细胞损伤过程中起重要作用。

㈤戊型肝炎传染源------患者及隐性感染者,动物(家猪、羊和野鼠等)可能是一种重要的传染源,并可能作为HEV的贮存宿主传播途径------粪口传播:是主要的传播途径,经胃肠道以外的传播途径,以输血或注射的方式传播的可能性较少。