商业银行法电大徐孟洲

- 格式:ppt

- 大小:590.00 KB

- 文档页数:20

金融法学第四章商业银行法一、商业银行法的概述商业银行法是指对商业银行的组织、运作和监管等方面进行法律规范的法律体系。

商业银行作为金融体系中重要的组成部分,不仅关系到金融体系的稳定和健康发展,还直接涉及到广大市民和企业的经济利益。

商业银行法主要包括商业银行的组织形式、经营范围、治理结构、风险管理、监管问责等方面的规定。

本文将围绕商业银行法的核心内容展开介绍,以便更好地理解和应用商业银行法。

二、商业银行的组织形式商业银行根据其组织形式的不同,可以分为国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行等多种形式。

其中,国有商业银行由国家全资或控股,具有较高的资本实力和影响力;股份制商业银行由股东持有股份,以盈利为目标,提供全面的金融服务;城市商业银行则主要面向城市居民和小微企业,以零售和小额贷款为主。

商业银行的组织形式不仅决定了其所有权结构和管理体制,还会直接影响其经营方式和风险管理能力。

因此,商业银行在选择组织形式时,需要考虑到经营特点、社会责任和政府政策等因素,并进行合理的选择和调整。

三、商业银行的经营范围商业银行的经营范围是指银行可以从事的经营活动范围。

商业银行的经营范围一般包括存款业务、贷款业务、国际结算业务、证券投资业务等。

其中,存款业务是商业银行的主要业务之一,贷款业务则是商业银行的主要盈利来源。

商业银行在经营范围上的限制主要来自法律法规的规定和监管部门的要求。

为了保护投资人和存款人的权益,商业银行在经营范围上必须遵守相关法律法规,并接受监管部门的监督和检查。

四、商业银行的治理结构商业银行的治理结构主要包括股东大会、董事会和监事会等组织机构。

股东大会是商业银行的最高决策机构,由银行的股东参加和行使投票权;董事会则负责指导银行的经营管理,其成员由股东大会选举产生;监事会则独立监督银行的经营活动,维护投资人和存款人的权益。

商业银行治理结构的合理性和健康发展至关重要。

良好的治理结构能够提高银行的决策效率和透明度,促进风险管理和内部控制的健全。

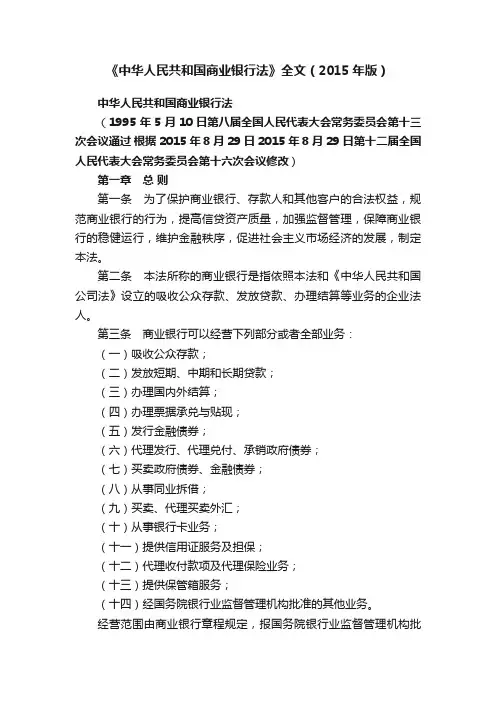

《中华人民共和国商业银行法》全文(2015年版)中华人民共和国商业银行法(1995年5月10日第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过根据2015年8月29日2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修改)第一章总则第一条为了保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益,规范商业银行的行为,提高信贷资产质量,加强监督管理,保障商业银行的稳健运行,维护金融秩序,促进社会主义市场经济的发展,制定本法。

第二条本法所称的商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。

第三条商业银行可以经营下列部分或者全部业务:(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

经营范围由商业银行章程规定,报国务院银行业监督管理机构批商业银行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。

第四条商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束。

商业银行依法开展业务,不受任何单位和个人的干涉。

商业银行以其全部法人财产独立承担民事责任。

第五条商业银行与客户的业务往来,应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

第六条商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。

第七条商业银行开展信贷业务,应当严格审查借款人的资信,实行担保,保障按期收回贷款。

商业银行依法向借款人收回到期贷款的本金和利息,受法律保护。

第八条商业银行开展业务,应当遵守法律、行政法规的有关规定,不得损害国家利益、社会公共利益。

经济法学原理与案例教程读书笔记ACCA 2015050380 张妤思这次我读的经济法专著是《经济法学原理与案例教程》,作者徐孟洲王利明,出版社为中国人民大学出版社,出版时间为2010年03月。

这本书一共有三编:经济法总论、市场规制法、宏观调控法。

一共有十五章、400多页的内容。

每一章后面都有几个案例分析的问题,能帮助我们更好地理解本章内容。

因此,想针对每一部分摘录一些内容,谈谈自己的理解。

宏观调控篇我国主要的宏观调控管理部门有:国家发改委、中国人民银行、财政部、商务部。

宏观调控法主要也是对金融、财政、规划、产业政策等进行导向、规范与保障。

其中宏观调控还有综合协调制度。

首先从规划和产业政策法律制度来看。

本书所指的规划仅限于国家规划,即国民经济与社会发展的规划。

规划法国民经济和社会发展规划编制、审批、下达、执行、调整、检查和监督等个环节上。

包括规划实体法律制度、规划程序法律制度、规划法律责任制度三部分。

其中想重点谈一下规划程序法律制度。

“国民经济和社会发展规划”由国务院主持编制。

规划编制的具体工作由国家规划职能机关负责。

而规划的审批机关是国家权力机关。

中央规划由全国人民代表大会及其常务委员会审批,地方规划由地方人民代表大会及其常务委员会审批。

对规划权限审批的法律规定,是确保规划严肃性、规范性。

规划的实施是整个规划法程序中最重要的一环。

规划的实施逐步由以行政手段为主转为经济和法律为主的方式。

随着社会主义市场经济的发展,我国的规划体制也不断改革和完善,规划的实施主要采用法定经济手段调控,包括信息、政策引导和合同制约等方式。

我国规划监察机关主要是:各级权力机关、各级行政机关、职能部门等等。

总整个规划法程序来看,十分严格谨慎。

而规范的实施也在逐步与时俱进,适应我国的现有国情。

接下来再看看产业政策和产业政策法。

产业政策是指一个国家或地区为实现其一定时期的经济和社会发展目标而相应指定的发展、限制产业的目标和保障实现这些目标的各项政策组成的体系。

(金融保险)中华人民共和国商业银行法释义中华人民共和国商业银行法释义-目录时间:2008-04-16 09:51 来源:中国人大网中华人民共和国商业银行法释义主编:王胜明(全国人大常委会法制工作委员会副主任)副主编:姚红(全国人大常委会法制工作委员会民法室主任)撰稿人:王胜明王瑞娣石宏水淼孙礼海何山杜涛严冬峰李倩李文阁陈佳林杨明仑赵向阳姚红贾东明段京连扈纪华目录第一章总则第二章商业银行的设立和组织机构第三章对存款人的保护第四章贷款和其他业务的基本规则第五章财务会计第六章监督管理第七章接管和终止第八章法律责任第九章附则中华人民共和国商业银行法释义-第一章总则时间:2008-04-16 09:51 来源:中国人大网第一条为了保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益,规范商业银行的行为,提高信贷资产质量,加强监督管理,保障商业银行的稳健运行,维护金融秩序,促进社会主义市场经济的发展,制定本法。

【释义】本条是关于商业银行法立法宗旨的规定。

商业银行法是1995年5月10日第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过,并于同年7月1日开始施行的。

这次修改,主要是为了适应金融监管体制改革的需要,明确规定了由新设立的中国银行业监督管理委员会履行对商业银行的监管职责,并保留了人民银行的部分监管职责。

同时,为适应当前商业银行改革与发展的需要,对一些条文作了修改。

关于商业银行的立法宗旨未作修改。

制定商业银行法的目的,也就是立法宗旨主要包括以下三个方面:一、保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益1978年党的十一届三中全会以来,为适应社会主义现代化建设的需要,国家专业银行相继恢复、建立,其他商业银行发展很快,我国除中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国人民建设银行这四大国家专业银行外,还有交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、兴业银行、招商银行、深圳发展银行、浦东开发银行、民生银行、海南发展银行等。

南京广播电视大学开放教育本科金融学专业《金融法规》课程教案大纲金融是市场经济的核心,金融活动是否正常而有序运行,事关国民经济能否健康发展。

尤其是亚洲金融危机以后,金融法规在防范金融和经济危机方面的作用凸显,学好和用好金融法规成为防范风险的基本背景和有效手段。

我国适应市场经济的金融法规是在近几年才形成基本框架和不断发展完善的。

有关金融法规的理论和实务成为从事金融活动的高级专门人才所必须掌握的知识领域。

第一部分大纲说明一、课程性质与任务金融法规是广播电视大学开放教育金融学专业(本科)的一门必修课。

课程以各个金融子法为研究对象,集中讨论各金融子法的内容规定及法学原理,使学生学会熟练运用金融法规来规范金融活动。

本课程以现代市场经济条件下各种金融主体和金融行为为对象,立足监管,深入研究这些主体和行为的法律规范,对我国金融法律体系及其因此而形成的金融法律制度进行诠释和阐述。

课程将致力于完整的金融法体系的建设,重点研究中国人民银行法、商业银行法、担保法、票据法、证券法、投资基金法、信托法、保险法、国际金融法律制度等10部分。

二、与相关课程的衔接金融法规课程是经济法在金融部门的深化和具体化,既具独立性,又同其他课程有逻辑和知识联系。

金融法规的法学先修课程为《经济法概论》,金融知识基础课为《货币银行学》、《中央银行理论与实务》、《银行管理学》、《金融市场学》等,因此,在学期编排上,应尽量安排在这些课程之后开设。

三、课程教案的基本要求1.应正确认识课程的性质、任务及研究对象,在此基础上,力求对课程的体系、结构及具体内容有一个总体把握。

2.牢固掌握课程所涉及的法学和金融概念,从法学和金融两个层面掌握金融法的具体规定及法学内涵,在此基础上,熟练地运用金融法。

3.学会理论联系实际,学会以法治理金融的能力,提高案例分析水平,提高学生防范金融风险的能力和自觉性。

四、教案方法与教案形式1.通过基本文字教材的准确叙述和音像教材的概要讲解,使学生对金融法的基本内容有深刻认识和全面了解。

论国有资本经营预算制度的法理基础与法价值徐孟洲中国人民大学法学院教授, 贾剑非中国人民大学法学院上传时间:2009-9-26浏览次数:83字体大小:大中小关键词:企业国有资本;经营预算;法理基础;国有企业内容提要:国有资本不仅具有资本的自然属性,即资本增值性,还具有公共性,因而表现出双重属性。

国资预算是一种不同于公共预算的特别预算或曰专门预算,其应更具灵活性。

在法学语境下,国资预算制度是调整国有资本经营收支关系并规定各利益相关主体权利义务的法律制度。

国资预算制度的客体包括金融类国有资本在内的各类企业国有资本及其经营收支行为。

国资预算制度的法理基础是国家股东权理论,分红权是国家股东权的核心。

国资预算制度的价值主要表现为公平、效益和民主。

作为世界上拥有最多国有资产的国家,我国《企业国有资产法》的制定对于保障国家的财产权利具有里程碑意义。

《企业国有资产法》不仅反映了改革开放三十年来的经济法学理论上的创新成果,而且确认了诸多创新制度,其中一个重要的创新在于确立了国有资本经营预算制度(以下简称国资预算制度)。

对这一创新性的国资预算制度所涉及的基本问题进行法学理论上的研究并探讨其实践的法价值是十分必要的。

要明确国资预算制度,首先应当弄清其基本范畴的内涵,这些基本范畴主要包括国有资本、国有资本经营预算、国有资本经营预算制度等。

一、国资预算制度的基本范畴解析(一)国有资本及其双重属性根据公共产品理论,可以将国有资产分为公共性国有资产和营利性国有资产。

当国有资产转化为公司的资本金,则称之为国有资本,这是建立在现代公司理论基础上的。

相应地,国有资本包括公益性国有资本和营利性国有资本。

资本表明的只是一种资本金投入,并不能涵盖投入的目的。

所以,一般认为,国有资本具有资本的自然属性,即资本增值性;同时它又不同于其他的社会资本,还具有公共性,即表现出双重属性。

国有企业可以从事营利性经营,如一般的公司企业;也可以从事政策性经营或公益性经营,如政府设立的水、电、公共交通等公用事业企业或控股公司、政策性银行等。