课本剧《枣 儿》实录

- 格式:doc

- 大小:5.83 MB

- 文档页数:6

《枣儿》教学设计2教学目标:1 了解掌握有关戏剧文学的知识,体会剧本通过人物动作和表情以及环境的描写来刻画人物性格的手法;2 阅读课文,理解“枣儿”的象征意义,讨论剧本的思想内容;3 培养阅读欣赏戏剧的能力,尝试课本剧的写作。

教学过程:一导入:请同学们欣赏陶红演唱的《常回家看看》,然后说说人们为什么喜欢这首歌?二“每逢佳节倍思亲”,《常回家看看》唱出了人们的心声,新春佳节,合家欢乐,团团圆圆是最让人快乐的事。

可是,随着社会的快速发展,生活的节奏加快,“回家”已成奢望。

三请同学分角色朗读剧本:读后请同学点评,探讨朗读技巧。

四细读课文,探究下面的问题,从而把握剧情,理解课文的象征手法,以及所表达的思想感情。

1.老人有几次回忆起儿子枣儿小时候的事?他对男孩又是什么态度?他的这些回忆和态度反映出一种什么样的心态?老人有三次回忆起儿子枣儿小时候的事:第一次是他向男孩提起儿子叫“枣儿”,并说出“枣儿”一名的来历。

第二次是向男孩谈起儿子只顾摘枣儿,撒尿都不知道,竟尿了老人一脖子,老人不但不嫌脏,还感到全身痒丝丝、热乎乎的。

第三次是说枣儿小时候一有尿就尿到枣树下。

有一回,放学,直往树下奔。

老人以为出了啥事呢,他一到枣树底下就尿开了。

撒完尿才说:“爹,我放学了。

”(如果把后两次合为一次,也可以说老人有两次回忆起儿子枣儿小时候的事。

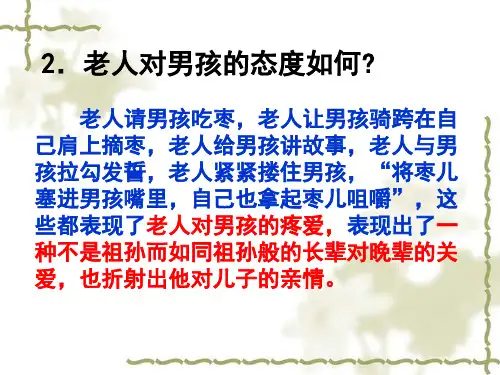

)老人对男孩始终是十分疼爱的。

剧中对老人的语言描写和动作表情描写都表现了老人对男孩的疼爱,而且随着他与男孩交往的深入,这种疼爱的感情表现得越来越强烈。

老人的回忆,表现了他对儿子的想念,反映了他对儿子的至爱亲情。

他对男孩的态度,表现了一种不是祖孙而如同祖孙般的长辈对晚辈的关爱,也折射了他对儿子的亲情。

2.“枣儿”在剧中起什么作用?全剧以“枣儿”为标题,并以“枣儿”贯穿全剧,让老人与男孩围绕“枣儿”进行对话,展开情节:事情发生在乡间一棵挂满“红枣”的老树下;开场的童谣表达了在“枣儿”中所融入的父母疼爱子女的亲情;男孩因“捡枣”而与老人邂逅;老人请男孩吃“枣儿”;算命先生给老人的儿子起名,以及儿子小时候尿尿的事情,都离不开“枣儿”;老人给男孩讲“枣树”的来历,以及“一颗枣儿落到鬼子的钢盔上”、闹灾荒时爷儿俩靠“仅剩的八十一颗枣儿”活命的故事,也都离不开“枣儿”;男孩要把“枣儿”带回家,留给父亲吃;结尾以“枣儿甜,枣儿香……”的童谣,与开场相呼应。

《枣儿》杨烨楠师在课前先介绍自己,说自己五行缺木,于是名字里有个“楠”字,然后问同学谁的名字里也有“木”字旁;之后再玩一个文字游戏,让学生在“木”字上加一笔同时将学生回答的“本未禾术”写在“木”字周围。

师:开始上课,同学们看到这个题目想到什么?生:一个关于枣的故事师:枣儿除了指吃的还可以指什么?生:也可以指人的名字师:看一看书找找有关枣儿的故事生:枣儿吓跑了日本鬼子生:枣儿救了爷爷和他的儿子生:老人的儿子也叫枣儿,五行缺木,于是就取名枣儿……生:老人的儿子摘枣儿的时候……师:也许现在还有很多人不了解这不戏剧,今天我们就为这场话剧拟一张海报(师先准备了一张很大彩色海报,上面有“编剧剧情主要人物精彩看点上演时间演员导演”等空白栏目)师:编剧是谁?生:孙鸿(教师用两面胶粘上预先准备的孙鸿两字,颜色区别海报上的其他字)师:谁介绍一下剧情……生:老人与孩子在说……师:有没有更简单的介绍生:老人和男孩在树下吃枣生:在树下等待亲人——师(贴上字条后)继续问:主要人物?生:老人和小孩师:这是出场人物,还有其他没有出场的人物吗?生:枣儿,男孩的父亲师(张贴好),问:在问精彩看点之前先介绍一下有关戏剧的知识。

师屏幕上打出有关“矛盾冲突”理论知识介绍。

师:那么,这里的矛盾冲突是什么呢?冲突的双方是谁呢?矛盾的焦点是什么呢?小组讨论……生:老人盼望儿子回来,但是没有回来生:盼望儿子回来,但是枣儿叔叔没有回来生:巧克力与枣儿的冲突师:你们注意到了人物,事物之间的矛盾也发现了生:还有枣儿和他父亲之间的,焦点是不知道男孩的父亲和男孩之间的矛盾,期盼他回来,却很久没有回来生:老人希望男孩留下来,而他却想回家看爸爸回来了没有师:我们概括为“走与留”“等待与不归”,(张贴上)下面我们细细品味一下,找一个片段大家分角色朗读一下男孩:爷爷,你为什么把枣子放在那里晒了又晒……请一组男生来读,他们特别投入学生分角色读教师鼓励师:他们的心情有什么变化呢?生:从欢喜到无奈师:第一句话充满了期待,这里要欢快一些,下面问叔叔什么时候回来,这里我想起李商隐的巴山夜雨中的一句——学生说——君问归期未有期师:我来读男孩,你们读老人读完问:大家说说看,爷爷在沉思什么呢?生:一定在想儿子什么时候回来生:在他生活的那个地方好不好,身体怎么样,很担心生:想他开不开心,在做什么,有没有想他师:我们看出了老人的等待,归与不归,我们看到了人物最直接的语言,戏剧语言中,我们还从“舞台说明”中来分析,我们还关注到了“不知道”这字后面的语气。

《枣儿》教案(新人教版九下)25教学目标:1 了解掌握有关戏剧文学的知识,体会剧本通过人物动作和表情以及环境的描写来刻画人物性格的手法:2阅读课文,理解“枣儿”的象征意义,讨论剧本的思想内容;3培养阅读欣赏戏剧的能力,尝试课本剧的写作。

教学过程:一导入:请同学们欣赏陶红演唱的《常回家看看》,然后说说人们为什么喜欢这首歌?二“每逢佳节倍思亲”,《常回家看看》唱出了人们的心声,新春佳节,合家欢乐,团团圆圆是最让人快乐的事。

可是,随着社会的快速发展,生活的节奏加快,“回家”已成奢望。

三清同学分角色朗读剧本:读后请同学点评,探讨朗读技巧。

四细读课文,探究下面的问题,从而把握剧情,理解课文的象征手法,以及所表达的思想感情。

1.老人有几次回忆起儿子枣儿小时候的事?他对男孩又是什么态度?他的这些回忆和态度反映出一种什么样的心态?老人有三次回忆起儿子枣儿小时候的事:第一次是他向男孩提起儿子叫“枣儿”,并说出“枣儿”一名的来历。

第二次是向男孩谈起儿子只顾摘枣儿,撒尿都不知道,竞尿了老人一脖子, 老人不但不嫌脏,还感到全身痒丝丝、热乎乎的。

第三次是说枣儿小时候一有尿就尿到枣树下。

有一回,放学,直往树下奔。

老人以为出了啥事呢,他一到枣树底下就尿开了。

撒完尿才说:“爹,我放学了。

”(如果把后两次合为一次,也可以说老人有两次回忆起儿子枣儿小时候的事。

)老人对男孩始终是十分疼爱的。

剧中对老人的语言描写和动作表情描写都表现了老人对男孩的疼爱,而且随着他与男孩交往的深入,这种疼爱的感情表现得越来越强烈。

老人的回忆,表现了他对儿子的想念,反映了他对儿子的至爱亲情。

他对男孩的态度,表现了一种不是祖孙而如同祖孙般的长辈对晚辈的关爱,也折射了他对儿子的亲情。

2.“枣儿”在剧中起什么作用?全剧以“枣儿”为标题,并以“枣儿”贯穿全剧,让老人与男孩围绕“枣儿”进行对话,展开情节:事情发生在乡间一棵挂满“红枣”的老树下;开场的童谣表达了在“枣儿”中所融入的父母疼爱子女的亲情;男孩因“捡枣”而与老人邂逅;老人请男孩吃“枣儿”;算命先生给老人的儿子起名,以及儿子小时候尿尿的事情,都离不开“枣儿”;老人给男孩讲“枣树”的来历,以及“一颗枣儿落到鬼子的钢盔上"、闹灾荒时爷儿俩靠“仅剩的八十一颗枣儿”活命的故事,也都离不开“枣儿”;男孩要把“枣儿”带回家,留给父亲吃;结尾以“枣儿甜,枣儿香……”的童谣,与开场相呼应。

《枣儿》课堂实录

教师在课前先介绍自己,说自己五行缺木,于是名字里有个楠”字,然后问同学谁的名字里也有木”字旁;之后再玩一个文字游戏,让学生在木”字上加一笔同时将学生回答的本未禾术”写在木

”字周围。

师:开始上课,同学们看到这个题目想到什幺?

生:一个关于枣的故事

师:枣儿除了指吃的还可以指什幺?

生:也可以指人的名字

师:看一看书找找有关枣儿的故事

生:枣儿吓跑了日本鬼子

生:枣儿救了爷爷和他的儿子

生:老人的儿子也叫枣儿,五行缺木,于是就取名枣儿

生:老人的儿子摘枣儿的时候。

15 枣儿从容说课《枣儿》是一个话剧小品,它是新时期戏剧百花园中一朵盛开的小花。

全剧运用象征手法,围绕“枣儿”展开情节,描写了老人和男孩之间的一段亲切交往,表现了老人对儿子、男孩对父亲的深切亲情,反映了我国在现代化进程中的社会变迁。

全剧的主要艺术特点是它的象征性。

因此,教读这个话剧小品,重在领悟其中蕴含的象征意义,体会作品的象征手法,理解作品的主题。

教学目标知识目标1.了解剧情,了解我国在现代化进程中人们生存状态的变化。

2.了解现代戏剧艺术中常用的象征手法。

能力目标1,熟悉剧情,领悟剧本中人物的思想感情。

2.揣摩情节、语言,理解作品的象征意义,培养学生对戏剧的品评鉴赏能力。

德育目标了解我国社会转型期人们的生存状况,正确认识和适应时代发展带来的变化,走出封闭,走出传统,迈进现代社会的新生活。

教学重点1.把握剧中老人和男孩两个人物形象,理解他们的思想情感。

2.体会作品的象征手法。

教学难点领悟剧本所蕴含的象征意义,理解剧本的主题。

教学方法1.演读法2.讨论法3,延伸拓展法教具准备多媒体课时安排1课时教学过程[教学要点]分角色演读课文,整体感知。

把握剧情;引读提高,把握老人和男孩两个人物形象,理解人物的思想感情;深层探究,合作研讨。

领悟作品蕴含的象征意义,理解作品的主题;延伸拓展,联系现实,关注身边孤独的人群。

[教然学步骤]一、导语设计教师播放自行制作的动漫flash,一颗枣,两颗枣,一筐枣,一棵挂满红枣的老树,一位形如雕塑的老人作呼喊状,一个小男孩双手作喇叭状呼喊……教师画外音:数不清的枣儿,爹喊自己的娃来吃,别人的娃却来了;娃喊自己的爹吃,身边却只是别人的爹。

他们使劲喊,娃不应,爹也不应。

漫山遍野无人应。

田野里只回荡着祖孙二人无比热烈却又近乎无望的呼喊。

为什么这饱含着爹娘生命的人性和人情果竟唤不回从小也是由它奶大养大的儿孙?这枣儿啊。

到底是苦涩还是香甜?二、分角色朗读,整体感知,把握剧情1.学生自荐朗读课文,一人读老人,一人读男孩。

《枣儿》课堂实录程东文师:同学们,春节晚会大家最喜欢看什么节目?生:(七嘴八舌)小品、流行歌曲、魔术......(最终还是说"小品"的占大多数)。

师:老师也爱看小品。

什么是"小品"呢?其实就是"戏剧小品",过去是戏剧学院的学生用来培养表演基本功用的,后来成为一种专门的艺术形式了,说起来还要归功于我们中国,归功于中国的春节联欢晚会......(对插言的学生:对不起,你想说什么?)生:老师,我觉得这篇《枣儿》不像是小品,因为一点都不好笑......(学生骚动,纷纷低语赞同)师:哦,看来同学们把小品都当做"幽默小品"了。

这也难怪,过年的时候演小品,当然要"可口可乐"。

不过,大家可能听说过一句话,我们不一定都记得一起笑过的人,但一定记得......生:(接口)一起哭过的人。

(众笑)生:不过,这篇文章里也没有谁哭过呀!生:是的,没有人哭,有时还会有笑声,比如枣子打到日本兵头上的时候。

还有尿尿的情节,蛮好玩的。

生:但是,我感觉总是不像看春节联欢晚会的小品那样开心,而是总觉得有什么压在心头上,沉甸甸的。

[整体把握]师:如果你是戏剧晚会的主持人,需要向观众简介剧情。

请各小组合作试着用自己的话说一说,注意只能说30秒钟啊,多了总导演不让。

(笑声)(生读书、讨论,推举发言人)小组1:今天为大家演出的是荣获曹禺戏剧一等奖的小品《枣儿》,愿香甜的枣儿给您带来愉悦的感受,谢谢。

小组2:亲爱的朋友们,你们肯定都吃过枣儿,但今天带给您的枣儿却别有滋味。

--这是一株从人的身体里长出来的枣树,一株扎根在家乡土壤里的枣树,远方的游子,你是否回味起故乡枣儿的无尽滋味。

小组3:在一棵挂满红枣的老树下,一个饱经沧桑的老人和一个天真可爱的孩子在这里相遇了,他们由陌生到熟悉,枣儿成了连接他们情感的纽带,他们之间会发生什么样的故事呢?小组4:一位老人和一个孩子,围绕着'枣儿'的话题在说话,但是那个叫做"枣儿"的儿子在哪里,还有那个不再吃枣儿只吃巧克力的爹又在哪里,如果今天你们就在下面看表演的话,请别忘了,这儿有一条飘扬的黄丝带。

链接相关江小品的最高奖赏。

给我印象最深的是许振球。

作为靖江戏剧小品创作的始作俑者,他十数年如一日笔耕不辍,不仅率先成就,更带动了靖江一大批钟情于小品的爱好者和参与者。

孙鸿就是在这样的氛围中被吸引到冠盖如荫的大树之下。

我想她一定吃过那树上的很多枣儿。

诚如是,《枣儿》连同孙鸿本人都应是许振球等老一辈小品作家十年辛苦一朝收获的最可喜的成果,是家乡土壤、父老心血和一切关心、呵护、扶持靖江小品创作的靖江人共同育成的。

摆在我面前的枣儿不是一颗、两颗,而是数不清的一大片。

爹喊自己的娃来吃,别人的娃却来了:娃喊自己的爹来吃,身边却只有别人的爹。

他们使劲地喊,娃不应,爹也不应,漫山遍野无人应。

田野里只回荡着祖孙二人无比热烈却又近乎无望的呼喊。

我不禁也大喊一声:为什么没有回音?为什么这饱含着爹娘生命的人性和人情果竟唤不回从小也是由它奶大养大的儿孙?这是怎样的一种生存状态?这枣儿啊,你到底是苦涩还是香甜?既甜更苦,五味俱全,成色不一,自在真实,性情各异,皆可人口,却需咀嚼,不咀嚼就品不出它们的真味道。

不仅如此,这收成还激起我无限的情思,那一颗颗、一片片的枣儿便都活起来,活在我历史的和现实的联想之中,活在我生命的企盼之中。

那是一个奇特的生命。

世代繁衍,生生不息,自在长青,永无衰竭。

它涌动着温暖的亲情,张扬着至纯的人性,只奉献不图报,守诚信不扭曲,不为无望而绝望,纵有无奈却无悔。

那呼喊发自内心,是根在呼吸,泉在喷涌。

那呼喊不只是期盼,更是一种给予,一种天赐──是爹娘赐予儿孙赖以生存的精神维系和生命依托。

那是一片多彩的世界。

爹娘的呼喊没有回应,却引导我们去追寻儿孙的脚步。

那枣儿不仅给人以活力,更使人思考。

它像被插上翅膀可以到处飞舞,便带着一丝惶惑几分躁动飞出田野,飞出村庄,飞出生它养它的地方。

终于,他们发现了一片以前不曾相识的新天地,渐惭地又发现了一个以前不曾相识的新自我。

人挪活树挪也活,枣儿何处不养人?他们何曾没有听到爹娘的呼喊,正是这呼喊健全着他们的神经,丰满着他们的羽翼,使他们飞得更高更远,直到世界在他们眼里也变成一个村庄,正是这呼喊化作阵阵长风,催发着美丽的枣儿花开遍全球。

《枣儿》教学实录一、倾听童谣,感受亲情枣儿甜,枣儿香,要吃枣儿喊爹娘;爹娘给个竹竿竿,打下枣儿一片片,爹不吃,娘不吃,留给嬷嬷过年吃二、了解剧情师:我们再讲木字,很神奇的字,文中老人的儿子名字中也有一个木字,枣儿看到这个名字你会想到什么?生:吃的枣师:还可以是什么?生:名字叫枣儿师:一语双关,文章围绕枣儿写了哪些故事?生:枣儿吓跑日本鬼子的故事生:闹灾荒的时候,枣儿救了爷爷和他的儿子生:枣儿名字的来历生:老人的儿子摘枣儿时落在枣儿身上生:枣儿是怎么长出来的师:大家已经找了很多枣儿的故事,但是还有很多同学第 1 页没有看过这个剧本,怎么办?我们就来为这个话剧你一个海报,让更多的人来了解枣儿,好吗?我们说干说干,我们看看这几个项目怎么填编剧:作者剧情介绍:师:谁再来用更简单的语言,比如谁?在哪里?干什么?生:老人和男孩在树下吃枣儿师:这是看的见的,他们其实在树下干什么?生:在等待亲人主要人物:老人和小孩没有出场的还有谁?枣儿,男孩父亲三、找出矛盾师:接下来我们就要看一下,枣儿这出戏剧有哪些精彩的看点,补充戏剧小知识——戏剧是一种以矛盾冲突来推动情节发展、塑造人物形象的舞台艺术可以说没有矛盾冲突就没有戏剧,正是由一对对矛盾冲突,才有了很多精彩看点师:那么枣儿这本戏剧,围绕四个人物展开了哪些矛盾冲突?矛盾双方、矛盾的焦点各是什么?我们一起来讨论一下?生讨论师:哪一组同学先来说生:发现老人盼望孩子回来,孩子没有回来师:矛盾的双方是:老人和枣儿叔叔的矛盾,矛盾冲突是?生:老人盼望他回来,却没有回来还有吗?生:巧克力和枣儿的冲突师:矛盾的焦点和双方各是什么?生:枣儿和他的父亲是矛盾双方,矛盾的焦点是希望父亲回来,但父亲没有回来师:你是不是误嘴了,不是枣儿,是男孩师:对,是男孩和男孩爹之间的矛盾(板书)师:还有怎样的矛盾?生:老人希望男孩留下来,男孩想回家等爸爸四、分析矛盾师:我们可以把人物间的三组矛盾归纳为:走与留,等待与不归之间的矛盾,那么戏剧是如何体现这些矛盾的呢我们一起来细细品味一下老师给大家带来了一个片段,大家一起分角色读一下生读师:我看这组同学读的非常投入,请他们读一下第 3 页生读师:大家从两位同学的演绎中读出老人心情的怎样的变化呢?生:老人一开始很高兴,喜欢这个小孩,但很想念枣儿,所以要这样晒了有晒,但是一想到儿子,有些无奈师:分析的很到位,老人说了两句话,第一句要读的欢快些,但是当枣儿问叔叔什么时候回来,老师想到了《夜雨寄北》中的一句话——君问归期未有期这个问题一下子触痛了老人,变得失落,同学们毒的时候要声音低一些,轻一些师生分角色师:老人这时候在沉思什么? 师:大家来猜测老人的想法生:老人向儿子会什么时候回来生:想儿子就算不回来,他住的地方在哪儿,生活的地方怎样,好不好,很担心师:儿行千里父担忧生:想老人有没有想他师:从这个片段中分明看出了老人的等待,儿子的不归,从刚才的分析中我们关注了哪些角度:首先是最直接的语言,也可以从舞台说明来分析,也可以从人物的语气,这些标点符号中来分析心情师:知道了这些分析人物的角度,大家从这三个角度,任选一个角度来分析“男孩的期盼,父亲的冷落”生:从两个标点看出男孩对父亲的思念,——⋯⋯,出现的时候,看出十分想念,——表达对父亲回来的迫切希望师:你认为读的时候要怎样?⋯⋯要缓慢一些——要注意什么?要拖缓一些师读师:大家已经能读出标点的意味了生: 我从“兴许”读到这个爹做的不够好,偶尔回家,一般的爹应该每天陪儿子兴许也能读出儿子的期盼生读师:大家还没有注意到这个舞台说明,请同学读一下师:大家分别从三个角度来品析,接下来老师要加大难度了,请大家自己来找找“走与留”的片段生:⋯⋯师:找的很仔细,说的很精彩还有吗生:134 页,时间还早呢?师出示片段师:老人为什么这么肯定的说你有了巧克力就不回来了,生:老人把对枣儿叔叔的思念寄托在枣儿身上,怕枣儿走了就和叔叔一样不会回来了师:分析的很不错,所以大家想想,巧克力象征什么生:象征新奇的事物,生:是象征父亲回来的佐证师:再看看,父亲从哪里来的——城里所以巧克力象征生:城市里新奇的食物,他想去了解,就不再回来师:象征着精彩的新的生活,与之对应的是枣儿生活在乡村,和他比起来,枣儿象征着什么生活?生:纯朴的乡村生活师:我们对枣儿又增加了新的理解大家思考过吗,产生这些矛盾的根本的原因是什么?生:是城市变迁,时代变化,但很多人喜欢原来的生活师:他的回答真是一语中的,我们一起来看枣儿的创作年代,(回首90 年代)师:为什么那么多的人离开家园? 生:想要到外面闯荡世界师:是啊,要追求没有的世界,正如曹文轩在《前方》中说的那样:外面有一个广大无边的世界这个世界充满艰辛,充满危险,然而又丰富多彩,富有刺激性外面的世界能够开阔视野,能够壮大和发展自己它总在诱惑着人走出家门人会在闯荡世界之中获得生命的快感或满足按捺不住的虚荣心因此,人的内心总在呐喊:走啊走!生齐读师:他们能走的无牵无挂吗?师:内心里有牵挂吗?牵挂什么?——故乡师:作家王鼎钧说的话⋯⋯五、思索矛盾,感悟生活师:这是人们在开拓时,存在的深深地家园之恋,那么是开拓,还是留在家园呢?这一对矛盾,才是导致剧中矛盾的社会原因在剧中就是一种留在枣儿身边,守护枣儿,一种是到外面追求巧克力的生活你选择什么?生:和亲人在一起时最幸福的生:我选择巧克力,随着时代的变迁,旧事物会淘汰生:随着社会的进步,枣儿被淘汰是不可避免的生:我选择枣儿,枣儿象征亲情,如果没有亲情,那么有再多的钱也是一无所有的生:他们之所以会追求巧克力,就是为了改善枣儿的生活,等我们出去,得到自己需要的东西后,恋家的根一定能召唤他回家师:剧中的枣儿叔叔和男孩的爹选择了巧克力的生活,留下亲人在树下无尽的等待,因为枣儿坚信娘说的:⋯⋯大家说,枣儿叔叔和老人的爹是迷路了吗?生:不是师:那为什么生:为改善家里的环境而努力奋斗也有可能迷恋灯红酒绿的生活而不回来了生:我认为无论多远,在外面打拼,他们都会渴望回家,就不会再分开了所以他们才奋力的打拼,到现在不会来师:所以,他们爬上土坡,翘首呼喊,他们在呼换什么? 请你将你的理解写下来生写一生到前面写生读师:最朴实,最深沉的呼喊就让这位同学的呼喊,作为枣儿的宣传语写在海报上,大家都在呼喊,是在呼喊浓浓的亲情,出门的人们,你们难道忘了你们的亲人吗?师:他们该不该回来?生:回来生:在该回来时回来,在得到自己拥有的东西后回来,如果还没有得成就继续打拼师: 只是未到回来时生:打拼的好,就回来,打拼的不好,家里的人的大门也永远会等你,罗大佑有家一家二两首歌唱出这个意思伏尔泰说:对于亚当而言,天堂是他的家对于亚当的后裔来说,家就是他们的永远天堂师:不管是回去还是继续远行,我们要永远带着亲情回家这就是精神“回”乡。

《枣儿》教学设计教材分析《枣儿》是一个话剧小品,它是新时期戏剧百花园中一朵盛开的小花。

全剧运用象征手法,围绕“枣儿”展开情节,描写了老人和男孩之间的一段亲切交往,表现了老人对儿子、男孩对父亲的深切亲情,反映了我国在现代化进程中的社会变迁。

全剧的主要艺术特点是它的象征性。

因此,教读这个话剧小品,重在领悟剧本中人物形象及其思想感情,理解作品蕴含的象征意义,体会作品的象征手法,理解作品的主题从而关注社会,关注生活。

教学目标知识目标1.了解剧情,了解我国在现代化进程中人们生存状态的变化。

2.了解现代戏剧艺术中常用的象征手法。

能力目标1,熟悉剧情,领悟剧本中人物形象及其思想感情。

2.揣摩情节、语言,理解作品的象征意义,培养学生对戏剧的品评鉴赏能力。

德育目标了解我国社会转型期人们的生存状况,渗透法制教育,引导学生正确认识和适应时代发展带来的变化,走出封闭,走出传统,迈进现代社会的新生活。

教学重点1.把握剧中老人和男孩两个人物形象,理解他们的思想情感。

2.体会作品的象征手法及主题教学难点领悟剧本所蕴含的象征意义教学方法1.演读法2.讨论法3,延伸拓展法教具准备多媒体课时安排1课时教学要点分角色演读课文,整体感知。

把握剧情;引读提高,把握老人和男孩两个人物形象,理解人物的思想感情;深层探究,合作研讨。

领悟作品蕴含的象征意义,理解作品的主题;延伸拓展,联系现实,关注身边孤独的人群。

教学过程:教学过程一、播放视频,导入课堂,营造气氛。

这一声声撕心裂肺的呼喊,反映出了走与留,发展与落后之间的矛盾冲突,母亲为改善家境,必须外出赚钱,孩子和老人被迫留守家园,遭受离别与孤独之苦,那究竟如何改善这种状况呢,让我们再次研读话剧《枣儿》,看看我们能为他们做点什么吧!二、初读文本,把握剧情,感知人物形象,体会人物情感。

1、学生默读课文并试着概括剧情。

提示:概括剧情要求:语言精练,交代清楚时间、地点、人物、事件、人物各自的感情。

小组交流明确:在乡间一棵挂满红枣的老树下。

枣儿

02班

第一部分:梗概

《枣儿》选自初中语文课本九年级下册(人教版),是一个话剧小品,全剧运用象征的手法,围绕“枣儿”展开情节,描写了老人和男孩之间的一段亲切交往,表现了老人对儿子、男孩对父亲的亲情,反映了我国在现代化进程中的社会变迁。

其剧情是:在乡间一棵挂满红枣的老树下,一位老人遇到了一个捡枣儿的男孩,这一老一少交谈起来,十分亲热。

在谈话中,老人回忆有关“枣儿”的往事,流露了自己对儿子的思念;男孩要把“枣儿”留给父亲吃,表露了自己对父亲的盼望。

他们满怀亲情,呼唤各自的亲人回归故乡,回到自己身边,来吃这家乡的“枣儿”。

第二部分:剧本

导演:张婉莹

演员表:张婉莹——奶奶(饰)

李芳明——女孩(饰)

剧本

(一棵挂满红枣的老树。

树下

坐着位形如雕塑的奶奶。

)(幕后传

来童谣)

奶奶:都说养儿是为防老,可谁曾想,这儿子娶了媳妇忘了娘啊。

我辛辛苦苦把他拉扯大,供他念完中学,考上大学。

可谁曾想他娶了个城里的媳妇,住在了城里,变成了城里人,就把我这老娘给忘了,(从身旁晒满红枣的竹匾里抓起一把枣儿,喃喃自语)怎么没人来吃枣儿呢?多好的枣儿啊。

女孩(边跳边唱):枣儿甜,枣儿香,

要吃枣儿喊爹娘;

爹娘给个竹竿竿,

打下枣儿一片片;

爹不吃,娘不吃,

留给娃娃过年吃。

(停)唉!没有人再给我打枣吃了。

我娘成天在田干活,都快累死了。

我爹在城里又有一个家,不要我和我娘了,可是我想我爹啊,(小孩哭了),唉,那块有一颗枣树,地上还有枣。

女孩:从台侧探了探头。

一颗枣儿从树上落下,女孩蹑手蹑脚地走过去捡枣儿。

奶奶:(大声)过来!

女孩:奶奶……

奶奶:(威严地)叫你过来就过来。

女孩:(无可奈何地走到奶奶跟前)

我就捡了一颗,我没有吃,给你。

奶奶:(将女孩衣角折成兜,捧一

捧枣儿放入)全给你吃。

女孩:(喜出望外)谢谢奶奶!(吃得津津有味)枣儿真大。

奶奶:老子个儿大,儿子个儿能小吗?

女孩:嘻,奶奶,我说枣儿个儿大!

奶奶:(自豪地)我儿子就叫枣儿。

女孩:骗人!还有叫枣儿的?嘿嘿,叫枣儿?

奶奶:不许笑。

我的儿子就叫枣儿,挺好听的,又顺口。

(女孩并未听,只顾忙着将枣儿往口袋里装)

奶奶:(命令)拿出来,只准在这儿吃。

(蓦然温和)奶奶帮你擦干净。

女孩:摸出枣儿,交给奶奶。

奶奶:(将枣儿擦干净)给,尝尝。

(女孩默默地接过)”

女孩:(拍拍口袋)奶奶,我带回家吃。

奶奶:枣儿到了口袋里,就想回家了。

女孩:(低声地)……我在等我爹。

奶奶:爹嘛,天天回来的,急什么。

女孩:不,我爹他——

奶奶:他怎么?

女孩:我爹兴许今天能回来。

奶奶:那你急啥?来——(拉着不大情愿的女孩到匾予前,拿起一颗枣儿给他)

女孩:(接住,看枣)奶奶,

这熟枣儿和你一样。

奶奶:和我一样?

女孩:和你脸一样,皱巴

巴的。

奶奶:(捏捏女孩的脸)奶奶

小时候,还不跟你一样?脸皮儿像

青枣似的,嫩白光滑呢,唉!眨眼间,整整六十年过去了——快吃枣儿吧。

(从匾子里挑了颗熟透晒干的枣儿)你吃这个。

女孩:(拿起熟枣放进嘴里)还是皱巴巴的甜呢。

奶奶:甜是甜,不中看,谁要啊。

女孩:我要。

(抓一把枣儿)我带回家去,给爹留着。

(转身欲走)

奶奶:又是爹呀爹的,快坐下吃。

吃枣急不得。

奶奶拉女孩坐,女孩不肯。

不,我要回家。

奶奶:怎么,还非得回家不可?要不,咱们学猫叫?(见女孩摇头)咱们学狗爬?(见女孩摇头)咱们过家家? (见女孩仍在摇头)那,奶奶给你讲故事。

女孩:(怀疑)奶奶有故事吗?

奶奶:奶奶的故事三天三

夜讲不完。

女孩:哇,我最喜欢听故

事了。

奶奶快讲。

(女孩温顺地搀奶奶坐下。

)

奶奶:听好,我讲完一个

故事,你才能吃一颗枣。

噢,慢

慢吃才能吃出个甜味。

(女孩认真地点,点头。

)

奶奶:听着。

(笑)我儿子小时候也是个小馋鬼,去人家偷到一颗枣儿,舍不得吃,我要他还人,他一急,把整个枣儿囫囵个儿吞下肚了。

没多久,他蹲坑的地方就长出了一棵枣树。

女孩:(指指枣树)奶奶,是这棵枣树吗?

奶奶:对呀,

奶奶:枣小时侯,没有什么糖啊,饼干啊给他吃,这一年到头就只有枣。

这枣青了就是吃青枣,这枣红了就吃红枣。

(女孩忘记吃枣。

奶奶从匾子里捧起一把枣凝视。

)

女孩:奶奶,你为啥把枣儿放在匾子里晒了又晒?

奶奶:我等儿子回来。

枣儿回来了,就喜欢一边嚼枣儿,一边听我讲故事。

女孩:枣儿叔叔啥时候回来?

奶奶:不知道。

女孩:迷路了吧? (见奶奶沉默,自语)不会的。

这棵树好大好大,会老远就瞧见了,枣』L叔叔哪儿会看不见?(见奶奶不语)奶奶,你怎么了?

(奶奶仍在沉思)

女孩:奶奶这是怎么了,可急死我了。

唉,有办法了!咱们学猫叫?(见奶奶没反应)咱们学狗爬?(见奶奶没反应)咱们过家家? (见奶奶还没反应) 那,我讲故事给你听。

(清清嗓子)哎哟,我的故事给忘了。

我爹的故事才多呢——我该回去了,我要回去等我爹。

(将口袋里的枣放入匾子里) 奶奶我要回去了,我要回去等我爹了。

(女孩摇摇仍在沉思的奶奶)

奶奶:时辰还早呢,再陪奶奶坐会儿。

女孩:嗯——好吧!爹回来会带巧克力,巧克力你吃过吗?可好吃了!

奶奶:(心事重重)你有了巧克力,就不会来了。

女孩:来呢,你的枣儿甜!

奶奶:我的枣甜。

怕是你嘴甜吧?那我问你,我树上的枣儿全光了,你还来不来?

女孩:我也来。

奶奶:不骗我?

女孩:骗人是小狗。

奶奶:我们拉勾。

(伸手与女孩拉勾)

奶奶和女孩:金勾勾,银勾勾,骗人是小狗。

奶奶:回吧,回去等你爹。

女孩:——哎,爹带巧克力回来,我分你吃。

(踌躇欲下,又垂头丧气站住)

奶奶:怎么了?

女孩:爹不会回来了。

奶奶:噢?

女孩:我爹在城里又有了一个家。

(奶奶上前抚着女孩的头)

女孩:奶奶,我没有巧克力给你吃了。

奶奶:咱们有枣儿,我们吃枣儿。

(奶奶将枣儿塞进女孩嘴里)(见女孩不动)快吃快吃,几颗枣儿一起吃,使劲吃。

女孩:(掀起外衣,衣袋)奶奶,我瞒着你,还偷偷藏着一颗枣儿,是留给我爹的……

奶奶:(愣住,继而激动不已)这地上的、匾子里的、树上的枣儿全是你的。

想给你爹留多少就留多少。

女孩:不,还是留给枣儿叔叔吧。

奶奶,枣儿叔叔会回来的。

奶奶:孩子可真乖啊。

(奶奶紧紧搂住女孩)女孩:我娘说,出远门的人有时候不认识回家的路了,只要家里人天天喊,他早晚会回来的。

奶奶:那,咱们喊喊?

女孩:喊喊!喊喊!

合:枣儿甜,枣儿香,

要吃枣儿喊爹娘;

爹娘给个竹竿竿,

打下枣儿一片片;

爹不吃,娘不吃,

留给娃娃过年吃。

(指导教师:孙振林)。