北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:2

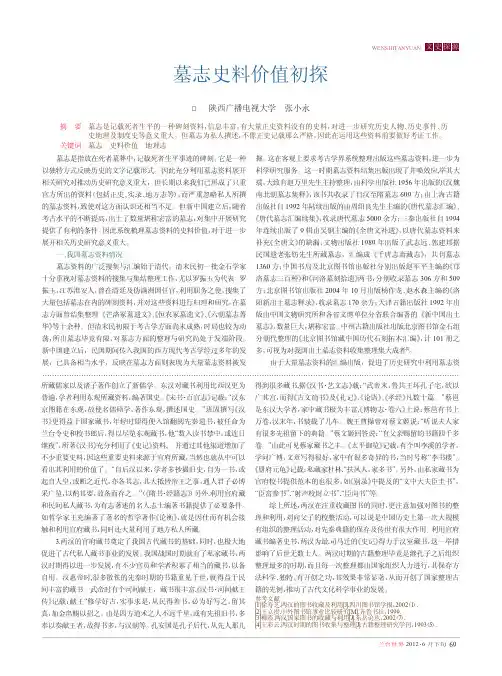

兰台世界2012·6月下旬所藏儒家以及诸子著作创立了新儒学。

东汉对藏书利用比西汉更为普遍,学者利用东观所藏资料,编著国史。

《宋书·百官志》记载:“汉东京图籍在东观,故使名儒硕学,著作东观,撰述国史。

”班固撰写《汉书》更得益于国家藏书,年轻时即得便入馆翻阅先秦遗书,被任命为兰台令史和校书郎后,得以尽览东观藏书,他“数入读书禁中,或连日继夜”,所著《汉书》充分利用了《史记》资料,并通过其他渠道增加了不少重要史料,因这些重要史料来源于官府所藏,当然也就从中可以看出其利用的价值了。

“自后汉以来,学者多抄撮旧史,自为一书,或起自人皇,或断之近代,亦各其志,其大抵皆帝王之事,通人君子必博采广览,以酌其要,故备而存之。

”(《隋书·经籍志》)另外,利用官府藏和民间私人藏书,为有志著述的名人志士编著书籍提供了必要条件。

如哲学家王充编著了著名的哲学著作《论衡》,就是因仕而有机会接触和利用官府藏书,同时还大量利用了地方私人所藏。

3.两汉的官府藏书奠定了我国古代藏书的基础,同时,也极大地促进了古代私人藏书事业的发展。

我国战国时期就有了私家藏书,两汉时期得以进一步发展,有不少官员和学者积累了相当的藏书,以备自用。

汉惠帝时,很多散佚的先秦时期的书籍重见于世,就得益于民间丰富的藏书。

武帝时有个河间献王,藏书很丰富,《汉书·河间献王传》记载:献王“修学好古,实事求是,从民得善书,必为好写之,留其真,加金帛赐以招之。

由是四方道术之人不远千里,或有先祖旧书,多奉以奏献王者,故得书多,与汉朝等。

孔安国是孔子后代,从先人那儿得到很多藏书,据《汉书·艺文志》载:“武帝末,鲁共王坏孔子宅,欲以广其宫,而得《古文尚书》及《礼记》、《论语》、《孝经》凡数十篇。

”蔡邕是东汉大学者,家中藏书极为丰富,《博物志·卷六》上说:蔡邕有书上万卷,汉末年,书装载了几车。

魏王曹操曾对蔡文姬说:“听说夫人家有很多先祖留下的典籍。

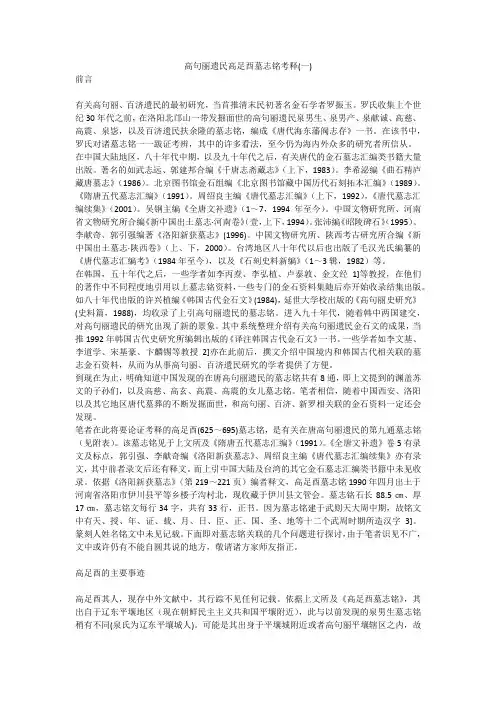

高句丽遗民高足酉墓志铭考释(一)前言有关高句丽、百济遗民的最初研究,当首推清末民初著名金石学者罗振玉。

罗氏收集上个世纪30年代之前,在洛阳北邙山一带发掘面世的高句丽遗民泉男生、泉男产、泉献诚、高慈、高震、泉毖,以及百济遗民扶余隆的墓志铭,编成《唐代海东藩阀志存》一书。

在该书中,罗氏对诸墓志铭一一跋证考辨,其中的许多看法,至今仍为海内外众多的研究者所信从。

在中国大陆地区,八十年代中期,以及九十年代之后,有关唐代的金石墓志汇编类书籍大量出版。

著名的如武志远、郭建邦合编《千唐志斋藏志》(上下,1983)。

李希泌编《曲石精庐藏唐墓志》(1986)。

北京图书馆金石组编《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》(1989)。

《隋唐五代墓志汇编》(1991)。

周绍良主编《唐代墓志汇编》(上下,1992),《唐代墓志汇编续集》(2001)。

吴钢主编《全唐文补遗》(1~7,1994年至今)。

中国文物研究所、河南省文物研究所合编《新中国出土墓志·河南卷》(壹,上下,1994)。

张沛编《昭陵碑石》(1995)。

李献奇、郭引强编著《洛阳新获墓志》(1996)。

中国文物研究所、陕西考古研究所合编《新中国出土墓志·陕西卷》(上、下,2000)。

台湾地区八十年代以后也出版了毛汉光氏编纂的《唐代墓志汇编考》(1984年至今),以及《石刻史料新编》(1~3辑,1982)等。

在韩国,五十年代之后,一些学者如李丙焘、李弘植、卢泰敦、金文经1]等教授,在他们的著作中不同程度地引用以上墓志铭资料,一些专门的金石资料集随后亦开始收录结集出版。

如八十年代出版的许兴植编《韩国古代金石文》(1984),延世大学校出版的《高句丽史研究》(史料篇,1988),均收录了上引高句丽遗民的墓志铭。

进入九十年代,随着韩中两国建交,对高句丽遗民的研究出现了新的景象。

其中系统整理介绍有关高句丽遗民金石文的成果,当推1992年韩国古代史研究所编辑出版的《译注韩国古代金石文》一书。

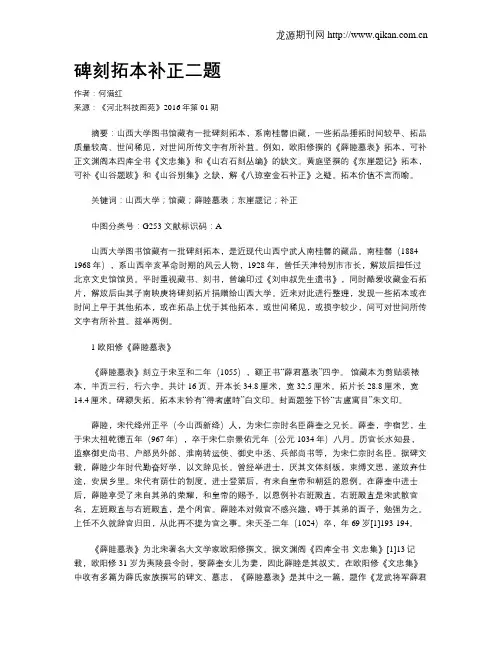

碑刻拓本补正二题作者:何满红来源:《河北科技图苑》2016年第01期摘要:山西大学图书馆藏有一批碑刻拓本,系南桂馨旧藏,一些拓品捶拓时间较早、拓品质量较高、世间稀见,对世间所传文字有所补苴。

例如,欧阳修撰的《薛睦墓表》拓本,可补正文渊阁本四库全书《文忠集》和《山右石刻丛编》的缺文。

黄庭坚撰的《东崖题记》拓本,可补《山谷题跋》和《山谷别集》之缺,解《八琼室金石补正》之疑。

拓本价值不言而喻。

关键词:山西大学;馆藏;薛睦墓表;东崖题记;补正中图分类号:G253 文献标识码:A山西大学图书馆藏有一批碑刻拓本,是近现代山西宁武人南桂馨的藏品。

南桂馨(1884-1968年),系山西辛亥革命时期的风云人物,1928年,曾任天津特别市市长,解放后担任过北京文史馆馆员。

平时重视藏书、刻书,曾编印过《刘申叔先生遗书》,同时酷爱收藏金石拓片,解放后由其子南映庚将碑刻拓片捐赠给山西大学。

近来对此进行整理,发现一些拓本或在时间上早于其他拓本,或在拓品上优于其他拓本,或世间稀见,或损字较少,间可对世间所传文字有所补苴。

兹举两例。

1 欧阳修《薛睦墓表》《薛睦墓表》刻立于宋至和二年(1055),额正书“薛君墓表”四字。

馆藏本为剪贴装裱本,半页三行,行六字。

共计16页。

开本长34.8厘米,宽32.5厘米。

拓片长28.8厘米,宽14.4厘米。

碑额失拓。

拓本末钤有“得者盧時”白文印。

封面题签下钤“古盧寓目”朱文印。

薛睦,宋代绛州正平(今山西新绛)人,为宋仁宗时名臣薛奎之兄长。

薛奎,字宿艺,生于宋太祖乾德五年(967年),卒于宋仁宗景佑元年(公元1034年)八月。

历官长水知县,监察御史尚书、户部员外郎、淮南转运使、御史中丞、兵部尚书等,为宋仁宗时名臣。

据碑文载,薛睦少年时代勤奋好学,以文辞见长。

曾经举进士,厌其文体刻板,束缚文思,遂放弃仕途,安居乡里。

宋代有荫仕的制度,进士登第后,有来自皇帝和朝廷的恩例。

在薛奎中进士后,薛睦享受了来自其弟的荣耀,和皇帝的赐予,以恩例补右班殿直。

中国语文2011年第3期(总第342期)释 悬米 *吕蒙毛远明隋!宋永贵墓志∀: 洪源括地,与悬米争深;高峰极天,共云丘比峻。

# 悬 下一字,拓片清晰作 米 。

复查隋唐文献,多次出现 悬米 。

墓志材料如:(1)竹箭分流,起于悬米。

(隋!裴鸿墓志∀)(2)将恐波迁悬米,舟移接汉之川;峰低委粟,泽贸干云之峤。

(唐!韩节墓志∀)(3)斜临委粟之岫,遥瞻悬米之川。

(唐!张备夫人李三娘墓志∀)(4)抟角之羽,本非控地之姿;悬米之源,自有通乾之量。

(唐!元仁师墓志∀)(5)机边问石,即寻悬米之源;庑下陈金,共挹投醪之味。

(唐!马神威墓志∀)其他文献材料如:(6)摐金悬米之源,掩河津而电击;沬赭崦山之峤,驱日域以雷奔。

(唐太宗!伐龟兹诏∀)(7)夫滥觞悬米,翻浮天动地之源;寸株尺孽,擢捎云蔽景之干。

岂非积微成大,陟遐自迩?(唐王勃!平台秘略论十首∃幼俊八∀)上列墓志,清以来的金石著作多释为 悬米 而未加考辨%;唐太宗、王勃等文收入!册府元龟∀、!文苑英华∀、!王子安集∀、!全唐文∀,其多种影印本与点校本也作 悬米 &。

而!全隋文补遗∀、!全唐文新编∀、!全唐文补遗∀均照录为 悬米 ∋。

分析各例, 悬米 应该是一个词,但是什么意思却很费解。

遍查词典,都没有为之立目;各书著录或照录原文,置而不论,或注以 不详 。

我们通过大量语料的调查分析,认为 悬米 应是 悬水 之误刻。

先考察字形依据。

检汉魏六朝隋唐碑,发现文字构件 水 常写成 米 。

试看 康、慷、黍、黎、漆、暴、隸 七字。

康 ,本是 穅 的或体(。

穅 ,!说文∃禾部∀: 从禾、米,庚声。

康,穅或省作。

康 从 米 ,小篆作,隶变形讹从 水 。

在碑刻中, 康 字仍有从 米 作 齎 者。

见北魏!韩显宗墓志∀、!冯邕妻元氏墓志∀、!崔隆墓志∀、!元谭妻司马氏墓志∀、!尔朱袭墓志∀、东魏!元均及妻杜氏墓志∀、唐!程知节墓志∀。

慷 ,声旁 康 从 米 ,作齏。

《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》电子版介绍北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编【书名】北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编【作者】北京图书馆金石组编【出版】中州古籍出版社1989【格式】电子版-DJVU【清晰度】北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第1册:战国、秦汉北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第2册:三国、晋、十六国、南朝北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第3--8册:北朝北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第9册:隋北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第10册:隋:附高昌、附郑北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第11--35册:唐北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第35册:唐、附燕、附南诏北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第36册:五代、十国、附大理北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第37--42册:北宋北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第43册:南宋北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第44册:南宋北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第45册:辽、附西辽、附齐北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第46册:金北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第47册:金、西夏北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第48册:元北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第49册:元北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第50册:元北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第51--60册:明北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第61--90册:清北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第90册·清:太平天国北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第91--99册:中华民国北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第100册:中华民国、附伪满洲国北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编:第101册索引。

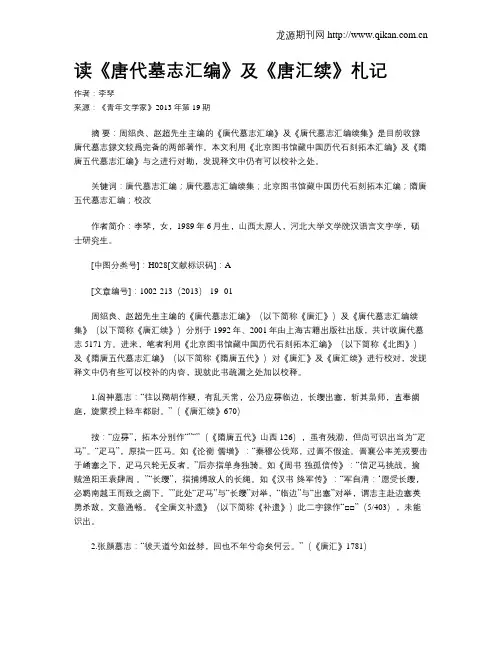

读《唐代墓志汇编》及《唐汇续》札记作者:李琴来源:《青年文学家》2013年第19期摘要:周绍良、赵超先生主编的《唐代墓志汇编》及《唐代墓志汇编续集》是目前收録唐代墓志録文较爲完备的两部著作。

本文利用《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》及《隋唐五代墓志汇编》与之进行对勘,发现释文中仍有可以校补之处。

关键词:唐代墓志汇编;唐代墓志汇编续集;北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编;隋唐五代墓志汇编;校改作者简介:李琴,女,1989年6月生,山西太原人,河北大学文学院汉语言文字学,硕士研究生。

[中图分类号]:H028[文献标识码]:A[文章编号]:1002-213(2013)-19--01周绍良、赵超先生主编的《唐代墓志汇编》(以下简称《唐汇》)及《唐代墓志汇编续集》(以下简称《唐汇续》)分别于1992年、2001年由上海古籍出版社出版,共计收唐代墓志5171方。

进来,笔者利用《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》(以下简称《北图》)及《隋唐五代墓志汇编》(以下简称《隋唐五代》)对《唐汇》及《唐汇续》进行校对,发现释文中仍有些可以校补的内容,现就此书疏漏之处加以校释。

1.阎神墓志:“往以羯胡作鲠,有乱天常,公乃应募临边,长缨出塞,斩其枭师,直奉阙庭,旋蒙授上轻车都尉。

”(《唐汇续》670)按:“应募”,拓本分别作“”“”(《隋唐五代》山西126),虽有残泐,但尚可识出当为“疋马”。

“疋马”,原指一匹马。

如《论衡·儒增》:“秦穆公伐郑,过晋不假途。

晋襄公率羌戎要击于崤塞之下,疋马只轮无反者。

”后亦指单身独骑。

如《周书·独孤信传》:“信疋马挑战,擒贼渔阳王袁肆周。

”“长缨”,指捕缚敌人的长绳。

如《汉书·终军传》:“军自清:‘愿受长缨,必羁南越王而致之阙下。

’”此处“疋马”与“长缨”对举,“临边”与“出塞”对举,谓志主赴边塞英勇杀敌,文意通畅。

《全唐文补遗》(以下简称《补遗》)此二字録作“□□”(5/403),未能识出。

房山两座辽金时期的经幢范军周峰对北京地区的历代碑刻著录,目录书有《畿辅碑目》、《北京图书馆藏北京石刻拓片目录》等,收录清代八旗碑文的有《雪屐寻碑录》,收录拓片的有《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》等。

这些书籍虽然收录了绝大部分的北京地区的历代碑刻,但是由于北京碑刻的数量十分巨大,而且很多碑刻散落在偏远的农村、山区,因此,还有很多拾遗补缺的工作需要我们来做。

笔者近期在对房山区的辽金遗迹进行考察时,发现了两座未曾著录的辽金时期的经幢,今介绍并略加考释如下。

一、天会十二年幢房山区张坊镇张坊小学内有一座辽天庆六年(1116)年的石塔——“奉为先大师特建佛顶尊胜密檐灵塔”,俗称张坊村塔。

塔身刻有佛顶尊胜陀罗尼经及“大辽国燕京永泰寺荣禄大夫检校太尉传菩萨戒忏悔正慧大师遗行塔记”。

陈述先生所编《全辽文》及向南先生所编《辽代石刻文编》都收有全文,是研究北京辽代佛教的重要资料。

笔者在考察该塔时,意外在紧邻该塔北边的一处农户院落中,发现了一座金代天会十二年(1134)经幢。

该幢八面,高60余厘米,刻佛顶尊胜陀罗尼经及题记。

因该幢紧挨房墙,故经文大多不可见,而题记正好露在外面,兹录题记并略加考释如下(文中□代表漫漶一字,代表漫漶字数不清)。

张坊村李公直奉为亡师叔特建此陀罗尼塔一坐。

□讳法选,俗姓李氏,本当村人也。

父李□贵,母王氏,昆季三人,师之也。

甲寅三月十日因疾化于当院之净室也。

有门资人文殊奴。

天会二十二年岁次甲寅四月庚辰朔五日甲申辛时建。

记中李公直为“张坊村”人,张坊之名,不仅见载于该幢,而且前述《忏悔正慧大师遗行塔记》中也有记载。

可见张坊之地名已延续近900年矣。

记中“当院”虽无具体名称,但是《忏悔正慧大师遗行塔记》中却有“张坊院”之记载,而金天会十二年(见下文考证)上距辽天庆六年也不过仅仅十余年,而且此幢又距离辽塔咫尺之遥。

因此辽金时期此地寺庙应名为“张坊院”,而塔及幢所在应该是该寺的塔院。

记中“天会二十二年岁次甲寅”之记载实则有误,“天会”为金太宗及金熙宗的年号,一共只有十五年,甲寅年为天会十二年,故此“二十二年”可能出于书写者或刻工之手误,实应为“天会十二年”。

金朝临济宗源流考由于史料阙失,金朝临济宗的传承在元明之时已经不很清楚,故诸家灯录、近现代禅宗诸书仅提及海云印简一系,对其宗派的传承往往语焉不详。

本文主要利用石刻资料,对临济宗在金朝的传承发展进行疏理与考证。

金朝临济宗承北宋,其法脉主要有三支,一支是琅琊慧觉的法脉,另两支分别是杨岐方会再传弟子五祖法演的法脉及黄龙慧南的法脉。

其中以五祖法演这一支脉影响最大。

作者:李辉,1973年生,史学博士,杭州市社会科学院南宋史中心副研究员。

金朝禅宗卜承北宋下启元代,是禅宗史上的重要时期。

但由于南北分隔,信息不通,金朝禅宗诸派的传承并不明朗。

也正因为资料的缺乏,今人对金朝禅宗宗派的传衍关注不多,成果很少。

笔者曾撰《曹洞宗史上阙失的一环――以金朝石刻史料为中心的探讨》一文,利用金朝石刻史料,清理了以大明法宝为中心的金朝曹洞宗的传承情况。

而金朝的临济宗,情况与曹洞宗相似,到元明之时,其传承法脉已经不是很清楚,诸家灯录、近现代禅宗诸书仅提及海云印简一系,对其它宗派的传承往往语焉不详。

事实上,临济宗在金朝得到了充分的发展。

北宋临济分出的黄龙、杨歧二派在金朝都有传人。

金朝临济高僧往往入主皇家大寺,在佛教史上的影响不容忽视。

本文以金朝石刻史料为中心,对临济一脉在金朝的传承发展进行疏理与考证。

一、琅琊慧觉法脉金元之际的元好问言及金朝临济一派时说:“慈明与琅邪觉皆法兄弟,共扶临济一枝。

慈明而下十余世,得玄冥?禅师;琅邪而下亦十余世,得虚明亨禅师。

玄冥风岸孤峻,无所许可,宁绝嗣而不传;虚明急于接纳,故子孙满天下,又皆称其家,加(疑为如)慈云海、清凉相、罗汉汴与法王昭公,皆是也。

”慈明指石霜楚圆,而琅邪觉即琅琊慧觉。

由此可知,金朝临济有二大宗师,即玄冥?与虚明亨,二人分别遥承石霜楚圆与琅琊慧觉。

但二人风规不同,玄冥法嗣稀少,而虚明亨则法嗣甚多,对金朝禅宗影响甚大。

虽然从上文可知,虚明亨遥承琅琊慧觉,但其中的传承如何?这其中有哪些人是金朝人呢?元代《真定十方临济慧照玄公大宗师道行碑铭》为我们提供了答案。

・专题研究・《代歌》、《代记》和北魏国史———国史之狱的史学史考察田余庆 提 要:流传于北魏宫掖与鲜卑贵族间的《代歌》,是拓跋族的民族史诗。

道武帝时修撰的北魏早期历史《代记》,主要当是依据《代歌》。

《魏书・序纪》大体是以《代记》为本。

辑集《代歌》和修撰《代记》的重要人物是邓渊。

由于邓渊冤死,崔浩死于国史之狱,北魏一代史学衰微,史官视修纂北魏前期历史为畏途。

考察《序纪》的来历,可以看出拓跋族面对其民族早期历史的某些问题时陷入的痛苦与窘境。

这是中古时期民族融合浪潮中值得重视的一个案例。

关键词:北魏 代歌 代记 邓渊 崔浩一 《真人代歌》释名读魏收书,留意到《乐志》所载《代歌》问题①。

《乐志》谓“凡乐者乐其所自生,礼不忘其本。

掖庭中歌《真人代歌》,上叙祖宗开基所由,下及君臣废兴之迹,凡一百五十章,昏晨歌之,时与丝竹合奏。

郊庙宴飨亦用之。

”我不懂音乐和音乐史,但是觉得代歌内容实际上应该就是拓跋史诗,很有史料价值,值得读史者探究。

只是歌词散失殆尽,研究《代歌》本身已不可能,只好当做史学史上的一个话题来对待,看看能否发掘出一点有用的东西。

《乐志》所说的“时”,意指代歌进入北魏乐府之时。

因为代歌本是鼓吹乐,马上奏之,只有入乐府后“与丝竹合奏”,才能脱朔漠土风而登进于庙堂宴飨。

北魏始设乐府,年代甚早。

魏平中山,晋伶官乐器屡经转徙遗散之后而得留存者,多入代北,理当设官司理,但只是草创而已,乐工、器物、乐谱、歌词都远不完备。

辑集《代歌》之事似乎与设乐府大体同时,有代歌之辑即有乐府。

《乐志》叙代歌事于天兴元年至天兴六年(398—403年)之间。

以后拓跋破赫连,平凉州,通西域,所得稍广,乐府渐有规模。

孝文帝务正音声,搜求古乐,乐府始盛。

乐府音声审定,器物调适,歌词取舍,编撰次第诸事,魏初邓渊首居其功,以后续成者则有高允、高闾等人。

代歌,《隋书》卷14《音乐志》未曾特别言及。

但《隋书》卷32《经籍志》小学类有《国语①拙著《北魏后宫子贵母死之制的形成和演变》(北京大学《国学研究》5辑,1998年)曾出一长注解释“代歌”问题,但未细究。

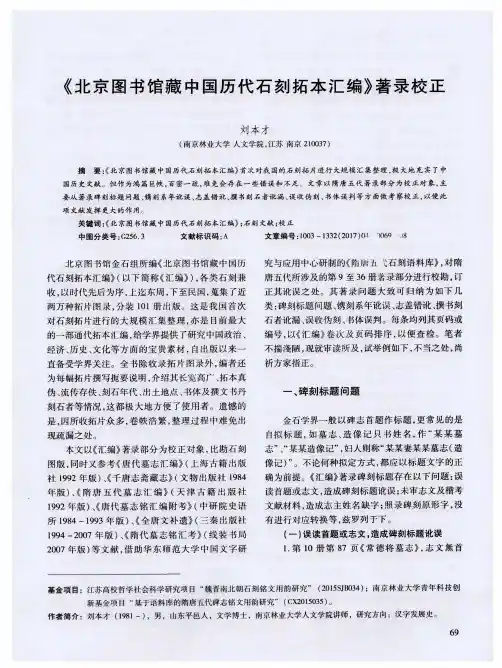

作者: 刘本才

作者机构: 南京林业大学人文学院,江苏南京210037

出版物刊名: 三峡论坛

页码: 69-76页

年卷期: 2017年 第4期

主题词:�北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》 石刻文献 校正

摘要:�北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》首次对我国的石刻拓片进行大规模汇集整理,极大地充实了中国历史文献。

但作为鸿篇巨帙,百密一疏,难免会存在一些错误和不足。

文章以隋唐五代著录部分为校正对象,主要从著录碑刻标题问题、镌刻系年讹误、志盖错讹、撰书刻石者讹漏、误收伪刻、书体误判等方面做考察校正,以便此项文献发挥更大的作用。

麻姑山仙坛记《麻姑山仙坛记》是一篇饶有趣味的文章,可能是唐楷经典作品中最有趣的。

碑文一开头转述了葛洪(葛稚川)《神仙传》中的一个故事,讲的是仙人王方平去刮苍山路过吴地,收了一个徒弟蔡经,教会他尸解之术。

十余年后蔡经回家,接着方平以极大的排场来到蔡家,又请仙女麻姑来会面——麻姑使人回话说:不见忽已五百馀年,很思念您。

承蒙召见,但我正要去蓬莱仙境呢,请稍候片刻。

仅两个时辰麻姑就完成了蓬莱之行,来到蔡家。

麻姑是个十八九岁的美丽女子,华服美髪。

方平以金盘玉杯、无限美膳宴请麻姑。

麻姑说:“五百来见东海三为桑田。

方才又见蓬莱水浅于往年会面时的一半,难道又将变为陆地吗?”方平笑答:“圣人都说:海中行也会扬尘呢。

”蔡经的家人也荣获神仙接见。

麻姑以米掷地,化为丹砂,而资深的仙人王方平则不屑于表演此种狡狯变化。

蔡经毕竟道行太浅,见到麻姑纤纤玉手上鸟爪似的尖甲,竟浮想联翩:背痒时若得此爪挠痒真是太享受了!方平立即知道蔡经心中念言,指斥他不该有此等亵渎之念,并赏他一顿鞭子。

方平还说仙家的鞭打也是一种待遇,不可妄得。

这一段里有两处特别有意思。

一是麻姑问方平:东海水浅,“岂将复还为陆陵乎?”而方平却不做正面回答,只是说:“圣人皆言,海中行,复扬尘也。

”这是何意?我的理解是,方平从更长远的眼光看,大海与陆地均为暂态,并无本质的差异。

这个回答富有哲学意味。

第二处是:“麻姑求少许米,便以掷之,坠地即成丹砂。

方平笑曰:“姑故年少。

吾了不喜复作此曹狡猾变化也。

”道家崇尚无为,王方平比麻姑的道行更深,故他对此等小技巧评价不高,我从这里也读出了颜真卿的一种审美情趣:不显示技巧。

碑文的第二段,颜真卿笔锋一转,讲到他自己——大历三年,颜真卿被任命为抚州刺史。

他路过南城县时,游览了麻姑山。

山顶有一古坛,相传麻姑于此得道。

坛东南有石池,池水溢出形成瀑布,淙下三百余尺。

当地人告诉颜真卿,池中的莲花原为红色,近忽变碧,今又白矣,真是不可思议!池北下坛,旁有一片森林,杉松偃盖,遮天蔽日。

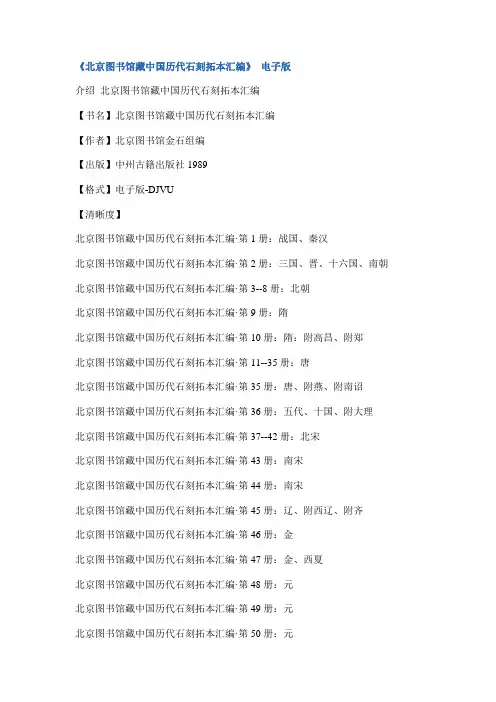

《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》电子版

介绍北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编

【书名】北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编

【作者】北京图书馆金石组编

【出版】中州古籍出版社1989

【格式】电子版-DJVU

【清晰度】

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第1册:战国、秦汉

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第2册:三国、晋、十六国、南朝北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第3--8册:北朝

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第9册:隋

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第10册:隋:附高昌、附郑

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第11--35册:唐

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第35册:唐、附燕、附南诏

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第36册:五代、十国、附大理

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第37--42册:北宋

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第43册:南宋

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第44册:南宋

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第45册:辽、附西辽、附齐

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第46册:金

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第47册:金、西夏

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第48册:元

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第49册:元

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第50册:元

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第51--60册:明

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第61--90册:清

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第90册·清:太平天国

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第91--99册:中华民国

北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编·第100册:中华民国、附伪满洲国北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编:第101册索引。