直方图的做法与工程能力的计算方法

- 格式:xls

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:5

直方图的绘制及其解读直方图是一种常用的统计图表,用于展示数据的分布情况。

通过直方图,我们可以直观地了解数据的分布规律,找出数据的特点和规律。

本文将介绍直方图的绘制方法以及如何解读直方图。

一、直方图的绘制方法1. 收集数据:首先需要收集需要展示的数据,确保数据的准确性和完整性。

2. 分组数据:将数据按照一定的区间进行分组,通常将数据分成若干个组,每个组的数据范围相等。

3. 绘制坐标轴:在纵轴上标注频数或频率,在横轴上标注数据的分组区间。

4. 绘制矩形条:根据每个数据组的频数或频率,在相应的区间上绘制矩形条,矩形条的高度表示数据的频数或频率。

5. 添加标题和标签:在图表上方添加标题,标明数据的主题,同时在坐标轴上添加标签,说明数据的含义。

6. 美化图表:可以根据需要添加网格线、颜色填充等,使图表更加美观和易于理解。

二、直方图的解读方法1. 数据分布:通过直方图可以直观地看出数据的分布情况,了解数据的集中程度和离散程度。

2. 数据趋势:观察直方图的形状可以发现数据的趋势,如是否存在峰值、对称性等。

3. 数据比较:可以通过直方图比较不同数据集之间的分布情况,找出数据之间的差异和联系。

4. 异常值:直方图可以帮助我们找出数据中的异常值,即与其他数据差异较大的数值。

5. 预测趋势:通过直方图可以预测未来数据的趋势,帮助我们做出合理的决策和规划。

三、直方图的应用领域1. 经济学:直方图可以用来展示不同地区的经济发展水平,帮助政府制定相关政策。

2. 医学:直方图可以用来展示不同年龄段人群的健康状况,帮助医生进行诊断和治疗。

3. 环境科学:直方图可以用来展示不同地区的环境污染情况,帮助环保部门采取相应措施。

4. 教育学:直方图可以用来展示学生的学习成绩分布情况,帮助老师进行个性化教学。

5. 市场营销:直方图可以用来展示不同产品的销售情况,帮助企业调整营销策略。

通过以上介绍,相信大家对直方图的绘制方法和解读技巧有了更深入的了解。

初中数学什么是直方图如何绘制直方图直方图是一种用于展示数据分布情况的图表,常用于初中数学中处理和分析数据。

它将数据按照一定的范围或类别进行分类,并以矩形的高度表示每个范围或类别中数据的频数或频率。

本文将介绍直方图的概念,并详细说明如何绘制直方图。

直方图的绘制步骤如下:1. 确定数据的范围或类别。

根据数据的特点和分布情况,选择合适的范围或类别进行分类。

范围可以是数值范围,类别可以是某种特定属性或特征。

2. 统计每个范围或类别中的数据频数或频率。

遍历整个数据集,统计每个范围或类别中数据出现的次数或计算频率。

3. 绘制坐标轴。

在纸上或计算机屏幕上,绘制水平和垂直的坐标轴。

水平轴表示数据的范围或类别,垂直轴表示频数或频率。

4. 绘制矩形。

根据统计的频数或频率,在每个范围或类别的水平轴上,绘制相应高度的矩形。

矩形的宽度可以根据范围或类别的宽度进行调整。

5. 添加标签和标题。

给坐标轴和图表添加相应的标签和标题,以便读者理解和解释图表。

例如,假设有一个班级的学生身高数据集,要绘制身高的直方图,可以选择范围为150-160cm、161-170cm、171-180cm等,然后统计每个范围中身高出现的次数或计算频率。

在图表中,将每个范围表示为水平轴上的刻度,并根据统计结果绘制相应高度的矩形。

在绘制直方图时,我们需要注意以下几点:1. 分类标准的合理性:选择合适的范围或类别进行分类,以便更好地分析和解释数据。

2. 矩形的宽度和间距:矩形的宽度可以根据范围或类别的宽度进行调整,矩形之间的间距可以根据实际情况进行调整,以保持图表的美观和易读性。

3. 坐标轴的刻度和标签:确保坐标轴的刻度和标签清晰可读,方便观察和分析。

4. 图表的标题和标签:给图表添加相应的标题和标签,以便读者理解和解释图表。

综上所述,直方图是一种用于展示数据分布情况的图表。

绘制直方图的步骤包括确定数据的范围或类别、统计每个范围或类别的频数或频率、绘制坐标轴和矩形,并添加标签和标题。

直方图(Histogram)一、前言现场工作人员经常都要面对许多的数据,这些数据均来自于生产过程中抽样或检查所得的某项产品的质量特性。

如果我们应用统计绘图的方法,将这些数据加以整理,则生产过程中的质量散布的情形及问题点所在及过程、能力等,均可呈现在我们的眼前;我们即可利用这些信息来掌握问题点以采取改善对策。

通常在生产现场最常利用的图表即为直方图。

二、直方图的定义⒈什么是直方图:即使诸如长度、重量、硬度、时间等计量值的数值分配情形能容易地看出的图形。

直方图是将所收集的测定值特性值或结果值,分为几个相等的区间作为横轴,并将各区间内所测定值依所出现的次数累积而成的面积,用柱子排起来的图形。

因此,也叫做柱状图。

⒉使用直方图的目的:⑴了解分配的形态。

⑵研究制程能力或计算制程能力。

⑶过程分析与控制。

⑷观察数据的真伪。

⑸计算产品的不合格率。

⑹求分配的平均值与标准差。

⑺用以制定规格界限。

⑻与规格或标准值比较。

⑼调查是否混入两个以上的不同群体。

⑽了解设计控制是否合乎过程控制。

116 品管七大手法3.解释名词:⑴次数分配将许多的复杂数据按其差异的大小分成若干组,在各组内填入测定值的出现次数,即为次数分配。

⑵相对次数在各组出现的次数除以全部的次数,即为相对次数。

⑶累积次数(f)自次数分配的测定值较小的一端将其次数累积计算,即为累积次数。

⑷极差(R)在所有数据中最大值和最小值的差,即为极差。

⑸组距(h)极差/组数=组距 ⑹算数平均数(X)数据的总和除以数据总数,通常一X (X-bar )表示。

⑺中位数(X)将数据由大至小按顺序排列,居于中央的数据为中位数。

若遇偶位数时,则取中间两数据的平均值。

⑻各组中点的简化值(μ)⑼众数(M)次数分配中出现次数最多组的值。

例:次数最多为24,不合格数是9,故众数为9。

⑽组中点(m)一组数据中最大值与最小值的平均值, (上组界+下组界)÷ 2=组中点第八章 直方图 117 X= X 1+X 2+ …… +X n n X= ∑μf nX 0+h ~ μ= , X i - X 0 组距(h) X 0=次数最多一组的组中点 X i =各组组中点 n Xi ni ∑=1=⑾标准差(σ)⑿样本标准差(S)三、直方图的制作⒈直方图的制作方法步骤1:收集数据并记录收集数据时,对于抽样分布必须特别注意,不可取部分样品,应全部均匀地加以随机抽样。

直方图的绘制及其解读直方图是一种常用的统计图表,用于展示数据的分布情况。

它通过将数据分成若干个区间,并统计每个区间内数据的频数或频率,然后将这些统计结果以柱状图的形式呈现出来。

直方图的绘制和解读对于数据分析和决策具有重要意义。

本文将介绍直方图的绘制方法,并解读直方图的几个重要特征。

一、直方图的绘制方法绘制直方图的步骤如下:1. 确定数据的范围和区间:首先需要确定数据的范围,即最小值和最大值,然后根据数据的范围确定合适的区间数目。

通常情况下,区间数目的选择应该使得每个区间内的数据数量大致相等,以便更好地展示数据的分布情况。

2. 划分区间并统计频数或频率:根据确定的区间数目,将数据划分到各个区间中,并统计每个区间内数据的频数或频率。

频数是指落在某个区间内的数据的个数,频率是指落在某个区间内的数据的个数与总数据个数的比值。

3. 绘制柱状图:在纵轴上表示频数或频率,在横轴上表示区间,绘制柱状图。

每个柱子的高度表示该区间内数据的频数或频率。

二、直方图的解读直方图可以通过观察柱状图的形状、峰度、偏度等特征来解读数据的分布情况。

以下是几个常见的直方图特征及其解读:1. 对称分布:如果直方图呈现出对称的形状,即左右两侧的柱子大致相等,那么数据呈现出对称分布。

对称分布通常表示数据的均值和中位数相等,且数据的分布相对均匀。

2. 正偏分布:如果直方图呈现出右偏的形状,即右侧的柱子较高,左侧的柱子较低,那么数据呈现出正偏分布。

正偏分布通常表示数据的均值大于中位数,且数据的分布相对集中在较小的数值上。

3. 负偏分布:如果直方图呈现出左偏的形状,即左侧的柱子较高,右侧的柱子较低,那么数据呈现出负偏分布。

负偏分布通常表示数据的均值小于中位数,且数据的分布相对集中在较大的数值上。

4. 峰度:峰度是指直方图的峰值的高度和陡峭程度。

如果直方图的峰度较高,表示数据的分布相对集中,峰值较尖锐;如果直方图的峰度较低,表示数据的分布相对分散,峰值较平缓。

品质管理培训系列之十直方图的作法理解重点:1、 品质七大手法—直方图的作法一、 直方图的基本概念直方图法是从总体中随机抽取样本,将从样本中获得的数据进行整理后,用一系列等宽的矩形来表示数据。

宽度表示数据范围的间隔,高度表示在给定间隔内的数据的数目,变化的高度表示数据分布的情况。

通过对数据分布形态与公差的相对位置的研究,可以掌握过程的波动情况。

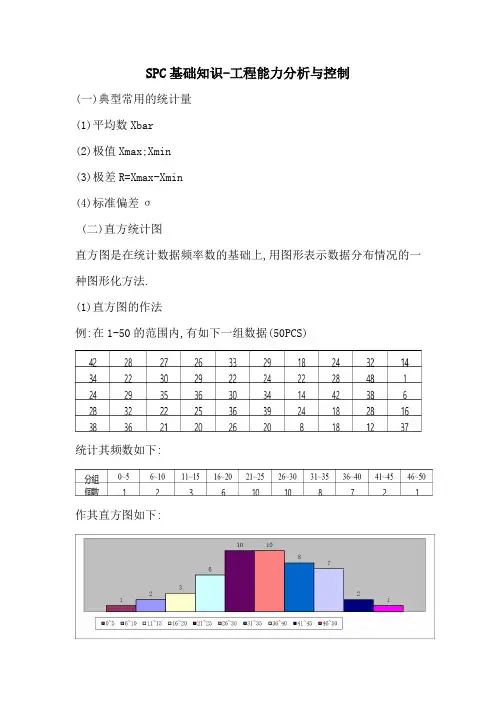

二、直方图的作图步骤通过一个具体的来说明。

已知AAA 电池直径标准为10.00~10.35mm ,为调查直径的分布情况,从封口工序中取100支电池,测试尺寸为10+x(mm)的x 值如下表所示。

直方图的作图步骤如下:第一步,收集数据,数据个数一般为50个以上,最少不得不于30个。

第二步,求极差R=x max -x min 。

[本例R=29-0=29 (1/100mm)] 第三步,确定分组的组数和组距。

可参考下表。

分组时,若组数取得太多,每组内出现的数据个数很少,甚至为零,作出的直方图过于分散或呈现锯齿状;若组数取得很少,则数据会集中在少数组中,而掩盖了数据的差异。

所以分组组数取得太多或太少都不合适。

分组数K确定后,组距h 也就确定了h=R/K=( x max -x min )/K (本例取K=10,h=29/10=3) 第四步,确定各组界限。

第一组的上下界限为x min ±(h/2),第一组的上限就是第二组的下限,第二组的上限为第二组下限加上h ,其它以此类推。

(本例中,第一组起止界限为-1.5~1.5; 第二组为1.5~4.5;第三组为4.5~7.5;。

第五步,制作频数分布表。

各组频数填好后检查一下其总数是否与数据总数相符,避免重复或遗漏。

第六步,画直方图。

以横坐标表示质量特性,纵坐标为频数,在横轴上标明各组距为底,频数为高,画出一系列的直方柱,就成了直方图。

第七步,在直方图的空白区域,记上有关数据的资料,如收集的时间、数据个数、平均值、标准差等。

第六章直方图(Histogram)一、前言现场工作人员经常都要面对钱大堆的数据,这些数据是制程中抽测或查检所得的某项产品之质量特性记录;而一天中可能所记录的数据有数百个之多,它们到底能提供我们什么情况呢?如果我们能应用直方图的手法将这些数据加以事理,则制程的质量散布的状态、问题点所在及制程能力等,均呈现在我们的眼前。

我们即可得利用这些情报来掌握问题点以进行改善对策。

二、何谓直方图为要容易的看出如长度、重量、时间、硬度等计量值的数据之分配情形,所用来表示的图形。

直方形是将所收集的测定值或数据之全距分为几个相等的区作为横轴,并将各区间内之测定值或所出现次数累积而成的面积,用柱子排起来的图形,帮我们亦称之为柱状图。

三、直方图之制作<例>某厂之成品重量规格为130至190,今按随几抽测方式抽取200个样本,其篝量测定值如表,试制作直方图。

品管七大手法3—1制作次数分配表(1) 由全体数据中找出最大值与最小值。

从数据中,各行之数据分别选出最大值L及最小值S。

(2) 求出所有数据中之最磊值与最小值班室(即全距),由L及S列中,可知所有数据中最大为170,最小为124所以全距=170-124=46(3) 决定组数组数过少,固可得到相当简单之表格,但已失却次数分配之本质;组数过多,固然表列立尽,但无法达到简化的目的。

(巽常值应先除去再分组),因此,次数分组不宜太多,亦不宜太少,一般可用数学家史特吉斯(Sturges)提出之公式,测定次数n来计算组数k,其公式为:例如:n=50 则k=1+3.32log50=1+3.32(1.7)=6.6即约可分为6组或7组。

一般对数据之分组可参照下表:本例之数据200个,将其分为12组。

(4) 决定组距:组距=全距/组数=46/12=4为便于计算平均数与标准差,组距常取为5的倍数或10的倍数,或2的倍数。

(5) 决定各组之上下组界最小一组的下组界=最小一组的上组界=下组界+组距=123.5+4 =127.5第二组的下组界为127.5; 上组界为127.5+4 =131.5第三组的下组界为131.5; 上组界为131.5+4 =135.5依此类推,计算至最大一组之组界。

作成日期:2009年6月1日※:目的产品生产过程中,特性,尺寸等会发生变化。

对加工好的产品的品质状况需要进行评价。

使用合适的品质统计技术来验证产品的符合性和过程的稳定性,掌握产品形成过程中的发展趋势、提前消除潜在不合格因素以及对产品或过程质量进行持续改进。

一、 适用范围实体公司中与产品形成相关的品质控制相关过程。

二、 主要统计方法1、 工程能力指数CP CP K1.1 工程处于稳定状态下所具有的实际加工能力,用工程能力指数Cp/Cpk 来表示 1.2 工程能力指数Cp/Cpk 的计算S U :规格上限 S L :规格下限标准偏差S (σ n-1)(a) 当技术规格上,下限给定时(b) 当技术规格只给定上限时(c) 当技术规格只给定下限时当平均值与公差中心有偏差时修正∑(X i -X )2 n -1S U + S L 6s Cp = 2 M= S U - S L3s Cp =S U -X3sCp =X -S LCpk =×Cp(S U -S L )/ 2-1M -X=TQC 统计技术1.3利用Cp/Cpk 值计算结果进行工程能力判定即可实施的事项或过程2、控制图法2.1 控制图的产要用途在于判别生产过程是否处于稳定状态。

主要应用于工序质量诊断、工序质量控制、工序调查、正确指定工序质量标准、工序成本和质量成本的预测2.2控制图通常用点子来反映生产过程的稳定程度。

如果生产过程处于稳定或稳定状态,图中的点子就随机地分散在中心线地两侧附近,越接近上、下控制点,点子就越少。

也就是说,生产过程满足下列条件时,可以认为生产过程处于稳定或控制状态:点子没有超出控制界限;点子地排列没有缺陷(或异常)。

反之,可以判断生产过程受到了系统性地干扰,发生了异常变化,此时,需要查明原因,找出系统性因素并设法消除。

2.4控制图可分为计量控制图和计数值控制图两种。

现行主要采用X-R 图(平均值一极差控制图)来表示。

2.4.1控制图的一般形式2.4.2 X-R 图(平均值-极差控制图)的作成要点2.4.2.1 收集数据:在工序生产条件一定,工序能力充足的条件下,随机收集近期数据.样品个数一般不少于100个。

第二节 常用的质量分析方法用于质量分析的工具很多,常用的有直方图法、控制图法、排列图法、分层法、因果分析图法、相关图法和调查表法。

一、直方图法 (一)直方图法的用途直方图法即频数分布直方图法,通过直方图的观察与分析,可了解生产过程是否正常,估计工序不合格品率的高低,判断工序能力是否满足,评价施工管理水平等。

其缺点是:不能反映质量数据随时间的变化;要求收集的数据较多,一般要 50 个以上,否则难以体现其规律。

(二)直方图的绘制方法1.收集整理数据某工程浇筑混凝土时,先后取得混凝土抗压强度数据,见表混凝土抗压强度数据表单位:MPa2.计算极差R找出全部数据中的最大值与最小值,计算出极差。

本例中:x max =39.7MPa,x min =20.3MPa,极差R=19.4MPa 3.确定组数和组距(1) 确定组数 k 。

确定组数的原则是分组的结果能正确地反映数据的分布规律。

组数应根据数据多少来确定。

组数过少,会掩盖数据的分布规律;组数过多,使数据过于零乱分散,也不能显示出质量分布状况。

一般可由经验数值确定,50〜100 个数据时,可分为 6〜10 组;100〜250 个数据时,可分为7〜12 组;数据 250 个以上时,可分为 10〜20 组;本例中取组数k=7。

(2) 确定组距h 。

组距是组与组之间的间隔,也即一个组的范围。

各组距应相等,即组距=极差/组数本例中组距h=19.4/7=2.77,为了计算方便,这里取h=2.78。

其中,组中值按下式计算:4. 确定组界值确定组界值就是确定各组区间的上、下界值。

为了避免 X min 落在第一组的界限上,第一组的下界值应比X min 小;同理,最后一组的上界值应比X max 大。

此外,为保证所有数据全部落在相应的组内,各组的组界值应当是连续的;而且组界值要比原数据的精度提高一级。

一般以数据的最小值开始分组。

第一组上、下界值按下式计算:第一组下界限值:第一组上界限值:第一组的上界限值就是第二组的下界限值;第二组的上界限值等于下界限值加组距 h,其余类推。

直方图1、概念直方图是指:将某期间所收集的计量值数据(如:尺寸、重量、硬度……等)经分组整理成次数分配表,并以柱形予以图形化,以掌握这些数据所代表的情报。

直方图主要应用于:展示过程的分布情况。

图1表示了直方图的基本形状。

2、直方图的制作步骤A 、收集数据,至少要收集50~100个数据;B 、参照下表确定组数(或用N 的平方根确定):表1 分组对照表C 、确定组距(a)、找出最大数据X max 和最小数据X min ;(b)、求全距R 。

R=最大数据X max -最小数据X min (注:异常值除外); (c)、求组距C 。

C=全距R ÷组数K ;(d)、从测定单位的整数倍之数据中,找出接近的C 值的适当数据作为组距。

D 、决定各组参数及次数分配表(a)、取数据最小测量单位的1/2为组界值的单位; (b)、第一个境界值=最小值—1/2×最小测量单位;第二个境界值=第一个境界值+组距; 第三个境界值=第二个境界值+组距; 其它依此类推。

(c)(d)、制作次数分配表。

如下表:表2 次数分配表E 、依据次数分配表,制作起直方图。

纵轴代表次数(结果),横轴代表特性(要因),并于X 、Y 轴的最大值与最小值之间以等长度标出刻度。

如图2:图2 直方图F 、在图上标出图名,记入搜集数据的时间和其他必要的记录。

总次数(频数)、统计特征值均值)与S (标准偏差)是直方图上的重要数据,一定要标出。

3、直方图的作用①、由图形可以比较容易掌握制程的全貌(如:中心趋势,离散趋势,分配形状); ②、可了解制程的安定或异常状况; ③、与规格进行比较可判断制程能力。

4、直方图的常见分布形状①、常态形——左右对称,中间高两边渐低,表示制程安定,数据呈常态分配。

图3 常态型直方图图4 偏态型(偏左)直方图③、离岛型——制程分布中间有间断,呈离岛型,表示制程有异常。

图5 离岛型直方图④、双峰型——制程分布有两个高峰,表示制程为两种不同分配组合,需进行层别。