红霉素的发酵及提取工艺

- 格式:ppt

- 大小:232.50 KB

- 文档页数:28

第三节红霉素的发酵、提炼工艺及过程红霉素的产生菌是红色链霉菌(5zrfA‘帅yc‘‘fr)/jA雕M)。

红霉京是多组分的抗生素,其中红留素A为有效组分,红霉素B、红霉素c为杂物。

国产红霉素中c为主要杂质。

红霉素c和A的结构极为相似,但红霉京c抗菌活性比A低很多,其毒性却是它的2 倍。

由于两者在提炼过程难以分离,故要提高产品质量、提高产品的抗菌活性和降低毒性(即减少成品中的红霉素C含量)。

一、菌种我国20世纪60年代开始红霉素的工业生产,采用的产生菌是门2—102菌株,生产水平不高,并易产生噬茵体污染。

随后,选育了抗噬菌体的菌株,并使用自然分离、紫外线、氮芥子气、硫酸二乙酯、亚硝酸、激光及快速中子处理等方法选育高产菌种。

随着菌种选育的发展,从控制红霉素生物合成的代谢路线进行定向筛选,得到抗乙琉氨酸的菌株,并采用原生质体融合的方法获得高产优质的菌种。

经生产实践,其红霉京A的含量高,c的含量低,结合工艺控制条件的改进,发酵单位提高I叫左右点证了成品的质量。

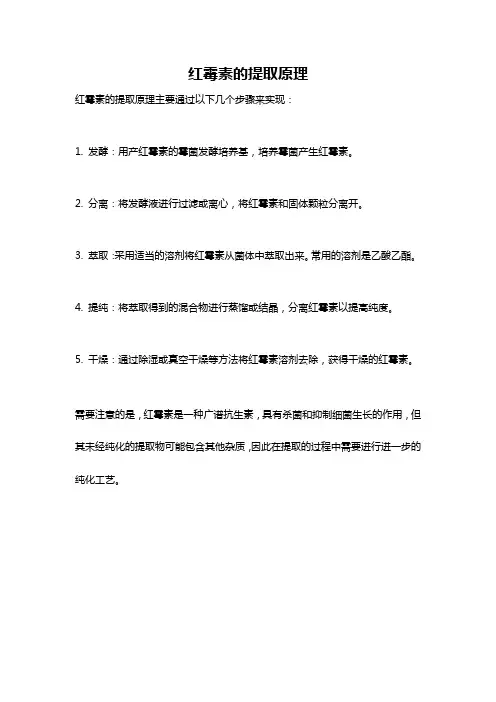

二、发酵工艺及过程(一)发酵工艺流程沙土袍子羊至罕字十母瓶斜面袍子(二)发酵工艺要点I.种子红霉素斜面袍子培养基是由玉米浆、淀粉、氯化钠、硫酸铵等组成。

其中玉米浆质量对袍子的外观及生产能力有直接影响,会出现“黑点”(即灰色焦状茵落)。

有的生产厂以蛋白陈代替玉米浆会使黑点减少甚至不出现,但其袍子量少。

袍子培养基消毒后必须快速冷却为妥,过长对袍子生长不利。

温度37℃,湿度要求50%左右,母瓶斜面培养9d,子瓶斜面培养7d。

要求成熟的把子呈深米黄色,色泽新鲜、均匀、无黑点,把子瓶背面有红色色素,并要求每瓶的袍子数不低于1亿个。

将子瓶斜面把子制成袍子悬浮液,用微孔接种的方式接人种子罐。

种子罐及繁殖罐的培养基由花生饼粉、蛋白陈、硫酸铵、淀粉、葡萄糖等组成。

种子罐的培养温度为35℃,培养时间65h左右;繁殖罐培养温度33℃,培养时间40h左右。

均按移种标准检查,符合要求进行移种。

红霉素的提取原理

红霉素的提取原理主要通过以下几个步骤来实现:

1. 发酵:用产红霉素的霉菌发酵培养基,培养霉菌产生红霉素。

2. 分离:将发酵液进行过滤或离心,将红霉素和固体颗粒分离开。

3. 萃取:采用适当的溶剂将红霉素从菌体中萃取出来。

常用的溶剂是乙酸乙酯。

4. 提纯:将萃取得到的混合物进行蒸馏或结晶,分离红霉素以提高纯度。

5. 干燥:通过除湿或真空干燥等方法将红霉素溶剂去除,获得干燥的红霉素。

需要注意的是,红霉素是一种广谱抗生素,具有杀菌和抑制细菌生长的作用,但其未经纯化的提取物可能包含其他杂质,因此在提取的过程中需要进行进一步的纯化工艺。

![红霉素的发酵生产工艺[行业特制]](https://uimg.taocdn.com/232ce78ca58da0116c17495c.webp)

红霉素提取工艺简介红霉素是由红霉素链霉菌所产生的大环内酯系的代表性的抗菌素。

主要为对革兰氏阳性菌具有抗菌性。

LD50 200―400毫克/公斤,作用机理在于与细菌的聚核糖体结合而抑制肽链的延伸。

红霉素提取工艺中常用到的工艺是板框过滤加溶媒萃取发酵液→碱化→加硫酸锌→板框过滤→调节pH→溶媒萃取→离心分离溶媒相→加入NaSCN→过滤→晶体烘干工艺说明:发酵液经碱化和絮凝处理后,用板框过滤,滤液再用复合溶媒萃取,溶媒相加入硫氰酸钠和冰醋酸,使硫氰酸红霉素结晶出来,晶体经过洗涤、烘干,既得硫氰酸红霉素。

此工艺应用时间较久,工艺稳定。

旧工艺的缺点需要大量絮凝剂红霉素过滤时消耗的絮凝剂主要是硫酸锌,加量约为发酵液的4%,折合到每公斤产品成本约为25-30元,费用很高;并且硫酸锌作为重金属,过滤菌渣不容易处理。

萃取工艺成本较高红霉素萃取工艺需要消耗大量的复合溶媒,据统计,生产一公斤硫氰酸红霉素需要消耗溶媒1升;溶媒需要大量的酸碱清洗再生,造成溶媒中残留红霉素的损耗,降低收率。

离心机投资运行成本较高萃取时需要大量的离心机进行离心分离,投资大,能耗高。

针对红霉素旧提取工艺的缺点,现在很多制药公司以及研究机构致力于红霉素提取优化的研究,并得到了很好的结果。

下面进行简单介绍:一、运用超滤膜过滤发酵液,不需要添加助滤剂,过滤成本极低,并可有效去除发酵液营养物质残留和大分子蛋白,有效的避免了萃取中乳化现象的发生,料液质量稳定,设备自动化成都高,人员操作方便,劳动强度大大降低,工艺收率高。

由于过滤时发酵液不需要加入硫酸锌,不用担心重金属污染,滤渣处理也比较容易。

二、新工艺对红霉素的浓缩依靠纳滤技术来完成,纳滤技术作为一种新兴的浓缩技术具有常温下、能耗低、无相变、收率高、无污染等优点,越来越受到制药行业的重视。

优化后工艺流程简图发酵液→超滤→纳滤浓缩→加入NaSCN→结晶→过滤烘干大孔树脂分离提取红霉素是近来发展的一种新工艺,总收率相当或高于溶媒法,质量与溶媒法相当。

红霉素提取工艺简介红霉素是由红霉素链霉菌所产生的大环内酯系的代表性的抗菌素。

主要为对革兰氏阳性菌具有抗菌性。

LD50 200―400毫克/公斤,作用机理在于与细菌的聚核糖体结合而抑制肽链的延伸。

红霉素提取工艺中常用到的工艺是板框过滤加溶媒萃取发酵液→碱化→加硫酸锌→板框过滤→调节pH→溶媒萃取→离心分离溶媒相→加入NaSCN→过滤→晶体烘干工艺说明:发酵液经碱化和絮凝处理后,用板框过滤,滤液再用复合溶媒萃取,溶媒相加入硫氰酸钠和冰醋酸,使硫氰酸红霉素结晶出来,晶体经过洗涤、烘干,既得硫氰酸红霉素。

此工艺应用时间较久,工艺稳定。

旧工艺的缺点需要大量絮凝剂红霉素过滤时消耗的絮凝剂主要是硫酸锌,加量约为发酵液的4%,折合到每公斤产品成本约为25-30元,费用很高;并且硫酸锌作为重金属,过滤菌渣不容易处理。

萃取工艺成本较高红霉素萃取工艺需要消耗大量的复合溶媒,据统计,生产一公斤硫氰酸红霉素需要消耗溶媒1升;溶媒需要大量的酸碱清洗再生,造成溶媒中残留红霉素的损耗,降低收率。

离心机投资运行成本较高萃取时需要大量的离心机进行离心分离,投资大,能耗高。

针对红霉素旧提取工艺的缺点,现在很多制药公司以及研究机构致力于红霉素提取优化的研究,并得到了很好的结果。

下面进行简单介绍:一、运用超滤膜过滤发酵液,不需要添加助滤剂,过滤成本极低,并可有效去除发酵液营养物质残留和大分子蛋白,有效的避免了萃取中乳化现象的发生,料液质量稳定,设备自动化成都高,人员操作方便,劳动强度大大降低,工艺收率高。

由于过滤时发酵液不需要加入硫酸锌,不用担心重金属污染,滤渣处理也比较容易。

二、新工艺对红霉素的浓缩依靠纳滤技术来完成,纳滤技术作为一种新兴的浓缩技术具有常温下、能耗低、无相变、收率高、无污染等优点,越来越受到制药行业的重视。

优化后工艺流程简图发酵液→超滤→纳滤浓缩→加入NaSCN→结晶→过滤烘干大孔树脂分离提取红霉素是近来发展的一种新工艺,总收率相当或高于溶媒法,质量与溶媒法相当。