魏晋南北朝时期的雕塑 共20页PPT资料

- 格式:ppt

- 大小:5.48 MB

- 文档页数:20

50、沪游.沪博馆.魏晋南北朝隋代的雕塑837.沪游.沪博馆.中国古代雕塑.魏晋南北朝隋代佛教于两汉之际自古印度和中亚传至中国,凭教义和佛像传教,早期又称像教。

十六国时期的鎏金造像是现存最早有纪年铭的造物。

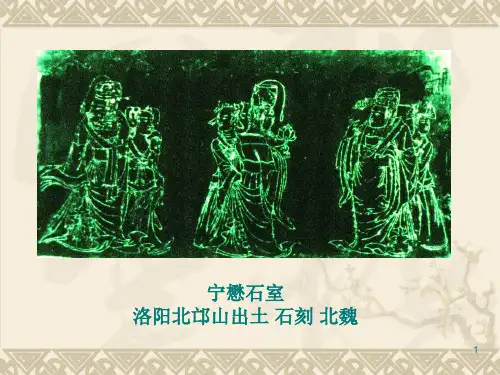

北魏前期的佛像受犍陀罗佛教艺术的影响,深目高鼻、形体魁伟。

北魏统治者推选汉化政策,崇信佛教,加之南北艺术的融合,出现了秀骨清像、褒衣博带的形象。

东魏承北魏清瘦的遗风,造像衲衣帖体,而褶襞的处理则较为简洁。

西魏造像面相丰圆,体驱壮实,褶襞稠密。

北齐造像身体修筑而优美,衣着轻柔线条简洁,谧宁凝思的情态成为当时典型的风格。

隋代佛像雕塑,基本上是北齐风格的延续。

这里展示的,主要是北魏、东魏、西魏、北齐、北周这几个北朝政权统治地域留下的佛像,三国、两晋时代的没有,南朝的雕塑也极少。

当然,不能否定那时期佛教不存在。

三国之一的魏,继后汉,建都洛阳,一切文化都承后汉的余绪,所以魏代的佛教也可说是后汉佛教的延长。

在这个时期,有天竺、安息、康居等国的沙门昙柯迦罗、昙谛、康僧铠等,先后来到洛阳,从事经典的翻译。

吴国,孙权问支谦以经中深义,拜为博士,令和韦昭等一同辅导东宫(见《出三藏记集》卷十三)。

又康僧会感得舍利,使孙权为之建寺塔,号建初寺。

蜀国那时候可能还没太多人信。

南朝的佛教也非常盛行,唐朝诗人杜牧那句诗:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”就说明了问题。

上海博物馆可能没有联系其他博物馆取得有关那些的藏品,那些出土的藏品可能不多。

838.沪游.沪博馆.中国古代雕塑.释迦佛石像(南朝)839.沪游.沪博馆.中国古代雕塑.佛像石塔节(北魏)两汉以后,佛教造像伴随着佛教进入中国。

佛教借由造像来吸引大众,当人们在观赏佛的庄严、伟大,菩萨的善良、慈悲之时,潜移默化地接受佛教信仰,故而佛教又被称为“像教”。

佛教在经年累月的造像中,逐渐成为中国雕塑艺术的重要组成部分。

佛像石塔节呈方柱形,一般以九节、七节或五节为一组,常表现佛教故事、佛本生故事或佛传故事等。

魏晋南北朝的雕塑详细介绍以汉族为主体的国内各族人民,在雕塑艺术领域中都做出了自己的贡献,各民族的文化互相交流、融合,有力地促进了雕塑艺术的发展和提高。

晚期:龙门石窟位于河南省洛阳市南13 公里处伊水河畔,开凿在东西二山上,又称伊阙石窟,是北魏迁都洛阳后再次开凿的一处石窟。

此后的东魏、西魏、北齐、北周、隋等续有雕造,唐代贞观至天宝年间(627~756)此处造像活动又曾十分兴盛。

北朝石窟造像在保存下来的石窟雕塑作品中,当属莫高窟十六国洞窟的雕塑和甘肃炳灵寺石窟(永靖县西北,刘家峡上游)169 窟西秦建弘元年(420)的雕塑为最早,这些泥塑作品的形象和表现技法反映出西域传来的影响。

南朝石兽就其形式来说是承袭汉代石兽雕刻的。

尤可注意的是,它的渊源可以上述到古代波斯的雕刻。

这种形式虽然后代不再有,但善于利用整体石材,以洗练的手法表现雄伟的气势,显然影响着唐代陵墓前的石狮形式的创造。

青瓷烧造技术有很大提高,墓中主要殉葬品已用青瓷代替了陶器。

青瓷以浙江越窑质量最高,胎质致密,釉色均匀。

器物类型除生活用具外,鸡首壶、莲花尊、谷仓罐等具有时代特征。

南京东吴墓出土人物堆塑缺罐造型结构复杂,并出现坐佛形象,尤可注意。

莲花尊通体选取取莲花为造型手段,以直径不一的仰覆莲瓣构造型体,厚重而饱满,淡雅光亮的釉色增加了器物的高雅。

北方青瓷烧制不如南方,出现酱褐釉、黄釉瓷器。

北齐墓出土的典釉乐舞扁壶,壶体塑造出多人组成的胡人乐舞,场面欢快而有运动感,再现了胡旋舞的风貌。

第一节东晋南朝的雕塑名家古阳洞,是龙门较早开凿的一个洞窟,它不同于宾阳(中)洞,由皇室集中设计,统一施工完成,而是由贵族达官们分别具名出资陆续雕造而成的。

进深13.50 米,宽6.90 米,高约11.10 米。

正面主像为圆雕的一佛、二菩萨,左右两壁各三层,每层四个大龛(唯右壁下层仅有二龛),各龛中有释迦佛坐像,或弥勒交脚坐像,或释迦、多宝并坐像。

佛像造型都是笑容可掬的秀骨清像,衣褶稠叠而有规律。