人教版高中语文必修二第三单元文章结构

- 格式:ppt

- 大小:479.00 KB

- 文档页数:21

高中语文必修 2 高中语文-必修2-第三单元导读:就爱阅读网友为您分享以下“高中语文-必修2-第三单元”资讯,希望对您有所帮助,感谢您对的支持!《兰亭集序》背景介绍《兰亭集序》,又题为《临河序》《禊帖》等。

东晋穆帝永和九年(353年)三月三日,时任会稽内史的王羲之与友人谢安、孙绰等四十一人会聚兰亭,饮酒赋诗。

王羲之将诸人名爵及所赋诗作编成一集,并作序一篇,总述其事,并抒写由此而引发的内心感慨。

这篇序文就是《兰亭集序》。

此序受石崇《金谷诗序》影响很大,其成就又远在《金谷诗序》之上。

相关语文知识---序言序言又称序,通常用来说明作者的创作意图和写作经过,1.《兰亭集序》是一篇书序,文中有些话说明诗集的由来,有些话说明编集的目的,试一一指出并体会作者行文的一巧妙。

说明诗集由来的句子是“故列叙时人,录其所述”。

说明编集目的的句子是“后之览者,亦将有感于斯文”。

作者不是单纯地说明诗集的由来和编集的目的,而是在尽述古今之人“未尝不临文嗟悼”而“后之视今,亦犹今之视”的感叹后,写出因宴游赋诗结集而示后人,让后人也因这些诗文引起同样的感慨的目的。

作者把书序的内容不露痕.一迹地糅进自己所抒发的感情之中,与全文的抒情基调保持一‘一致,足见作者用笔之巧妙。

2.文章第一部分言乐,第二部分忽然言悲,是不是显得也可用来介绍和评论该书内容。

常见的有作者序、非作者序和译者序三种。

作者序是由作者个人撰写的序言,一般用以说明编写该书的意图及意义、主要内容、全书重点及特点、读者对象、有关编写过程及情况、编排及体例、适用范围、对读者阅读的建议、协助编写的人员等。

它的标题一般用“序言’’或“序’’,比较简单的作者序有时也用“前言”。

序一般排在目录之前,如果其内容与正文直接连贯的,也可排在目录之后。

非作者序是由作者邀请知名专家或组织编写该书的单位所写的序言,内容一般为推荐作品,对作品进行实事求是的评价,介绍作者或书中内容涉及的人物和事情。

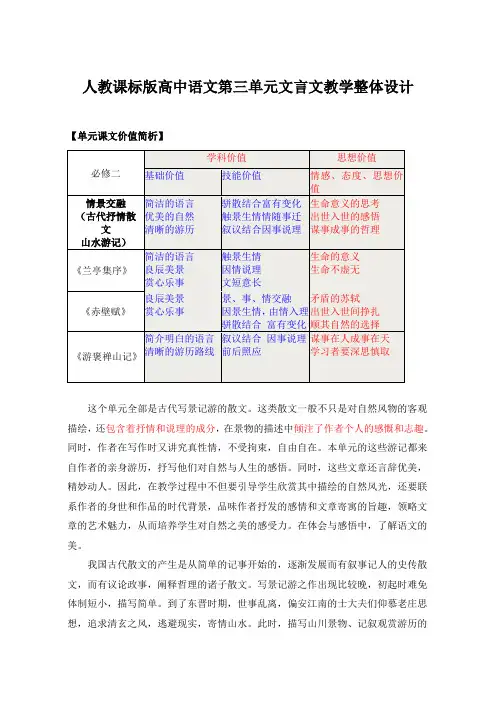

人教课标版高中语文第三单元文言文教学整体设计【单元课文价值简析】这个单元全部是古代写景记游的散文。

这类散文一般不只是对自然风物的客观描绘,还包含着抒情和说理的成分,在景物的描述中倾注了作者个人的感慨和志趣。

同时,作者在写作时又讲究真性情,不受拘束,自由自在。

本单元的这些游记都来自作者的亲身游历,抒写他们对自然与人生的感悟。

同时,这些文章还言辞优美,精妙动人。

因此,在教学过程中不但要引导学生欣赏其中描绘的自然风光,还要联系作者的身世和作品的时代背景,品味作者抒发的感情和文章寄寓的旨趣,领略文章的艺术魅力,从而培养学生对自然之美的感受力。

在体会与感悟中,了解语文的美。

我国古代散文的产生是从简单的记事开始的,逐渐发展而有叙事记人的史传散文,而有议论政事,阐释哲理的诸子散文。

写景记游之作出现比较晚,初起时难免体制短小,描写简单。

到了东晋时期,世事乱离,偏安江南的士大夫们仰慕老庄思想,追求清玄之风,逃避现实,寄情山水。

此时,描写山川景物、记叙观赏游历的散文就开始出现并发展起来。

唐宋时期,文人的生活范围更宽,文化修养更高,审美能力更强,于是自觉的山水游记便大量涌现,唐宋古文八大家描写山水、记叙游历的作品极为丰富,是散文史上的一个亮点,影响所及直至明清而不衰。

【单元教学目标】1.识记本单元的生字词、重要文常。

阅读浅易文言文,能借助注释和工具书,理解词句含义,读懂文章内容。

2.反复诵读并能背记文章,尤其是优美的或富有哲理的语句。

3.梳理把握文中常见的文言词语和句式,理解并翻译文中语句。

4.体悟作者在文中表达的思想情感;引起对人生的思考。

5.初步鉴赏作品写景、叙事、议论和抒情相结合的特点。

6.结合作者经历、人生的感悟,从更高的角度(哲学)探究人生的意义。

【单元教学重点】目标1、2、3、4。

【单元教学难点】目标5、6。

【单元课文教学建议】1.重视课前预习指导。

这是学生自主学习最重要的一个环节。

2.重视学生课堂利用工具书、与他人合作学习指导。

赤壁赋语文说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《赤壁赋》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教学方法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《赤壁赋》是人教版高中语文必修二第三单元的一篇文言文。

本单元的主题是“古代山水游记类散文”,所选文章均为写景抒情的佳作。

《赤壁赋》是苏轼被贬黄州期间创作的一篇赋体散文,以作者夜游赤壁的所见所感为线索,展现了赤壁的壮丽景色,抒发了作者豁达超脱的人生态度和对宇宙、人生的深刻思考。

这篇文章在语言上具有独特的魅力,句式骈散结合,韵律和谐,极富音乐美。

同时,文章蕴含的深刻哲理和丰富的情感,对于培养学生的文学素养和人生价值观具有重要的意义。

二、学情分析本节课的授课对象是高一年级的学生。

经过初中阶段的学习,学生已经具备了一定的文言文阅读能力,能够理解常见的文言实词、虚词和句式。

但是,对于像《赤壁赋》这样篇幅较长、语言较难、思想较深的文章,学生在理解和把握上还存在一定的困难。

此外,高一学生的人生阅历相对较少,对于文中所表达的豁达超脱的人生态度可能难以产生深刻的共鸣。

因此,在教学过程中,需要引导学生结合作者的生平经历和时代背景,深入理解文章的内涵。

三、教学目标基于对教材和学情的分析,我将本节课的教学目标设定为以下三个方面:1、知识与技能目标(1)积累文中重要的文言实词、虚词和句式,提高文言文阅读能力。

(2)理解文章的内容和结构,把握作者的情感变化。

2、过程与方法目标(1)通过反复诵读,体会文章的语言美和韵律美。

(2)通过小组合作探究,培养学生自主学习和合作学习的能力。

3、情感态度与价值观目标(1)感受苏轼豁达超脱的人生态度,培养积极乐观的人生价值观。

(2)领略赤壁的壮丽景色,激发学生对祖国大好河山的热爱之情。

四、教学重难点根据教学目标,我将本节课的教学重难点确定为:1、教学重点(1)积累文言知识,理解文章内容。

(2)体会作者的情感变化,理解文章的主旨。

课件分享郁达夫《故都的秋一、教学内容本节课我们将学习郁达夫的《故都的秋》一文,该文选自人教版高中语文必修二第三单元。

详细内容包括:1. 文章背景及作者简介;2. 文章结构分析,细读第一至第五段,理解作者对故都秋天的描绘;3. 词语、句式、修辞手法等方面的品味;4. 文章主旨思想的领悟。

二、教学目标1. 理解并掌握文章的词语、句式、修辞手法等;2. 能够分析文章的结构,理解作者对故都秋天的描绘;3. 领悟文章的主旨思想,培养对自然美、文化美的鉴赏能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:文章主旨思想的领悟,对故都秋天景象的理解;2. 教学重点:词语、句式、修辞手法的品味,文章结构的分析。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔;2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示一组秋天的图片,引导学生关注秋天的美,进而引入本课;2. 讲解:介绍文章背景及作者简介,让学生对文章有初步的了解;3. 课文细读:带领学生细读第一至第五段,分析文章结构,理解作者对故都秋天的描绘;4. 品味词语、句式、修辞手法:挑选典型例子,让学生品味并学习;6. 随堂练习:根据课文内容,设计练习题,检验学生对文章的理解;六、板书设计1. 《故都的秋》2. 结构:总分总3. 重点词语、句式、修辞手法4. 主旨思想七、作业设计1. 作业题目:结合课文内容,写一篇关于秋天景象的描绘性作文;八、课后反思及拓展延伸1. 反思:关注学生对课文内容的理解程度,针对问题进行指导;2. 拓展延伸:推荐阅读郁达夫的其他作品,了解其写作风格,提高学生的文学鉴赏能力。

重点和难点解析:1. 教学难点:文章主旨思想的领悟,对故都秋天景象的理解;2. 教学重点:词语、句式、修辞手法的品味,文章结构的分析;3. 课文细读:带领学生细读第一至第五段,分析文章结构;4. 作业设计:结合课文内容,写一篇关于秋天景象的描绘性作文。

一、文章主旨思想的领悟1. 作者如何通过对秋天景象的描绘,抒发自己的情感;2. 文章中的对比手法,如南北秋天的对比,突出故都秋天的独特韵味;3. 文章末尾的感慨:“这故都的秋,恐怕要从此绝缘了”,表达了作者对故都之秋的怀念及对时代变迁的忧虑。

新课标高中语文必修二第三单元知识点总结第三单元古代抒怀散文文章纲要:高中语文必修2 第三单元主要学习的是古代山川游记类散文,包含了《兰亭集序》《赤壁赋》《游褒禅山记》三篇课文。

【编者按】人教版新课标高中语文必修2 第三单元节选的是古代山川游记类散文。

山川游记一般不不过对自然风光的客观描述,它常常包含着抒怀和说理的成分在记述旅行的同时,或表达物我两忘的愉悦;或抒发时不再来的忧思;或倾吐怀才不遇的愤懑⋯⋯在光景的描述中倾注了作者个人的感情和志趣。

阅读这种的文章,不仅要赏识此中描述的自然风光,还要联系作者的出身和作品的时代背景,品尝作者抒发的感情和文章寄寓的旨趣。

《兰亭集序》是东晋期间王羲之的散文,《赤壁赋》是宋朝苏轼的散文,《游褒禅山记》是宋朝王安石的散文。

8兰亭集序【课文简介】《兰亭集序》选自王羲之的《晋书.王羲之传》,这是一篇书序,文章由叙事而写景,感物抒怀,从一次一般的游宴活动谈到了作者的存亡观,并以此批评了当时士医生阶层中崇尚虚无的思想偏向,使全文在立意上显得与众不一样。

一、字词语言1、通假字(1)悟言一室以内“悟”通“晤”,见面(2)虽趣舍万殊“趣”通“取”(3)后之视今,亦由今之视昔“由”同“犹”2、古今异义列坐其次其次古义:其,代词,指曲水。

次,旁边、水边。

如:列坐其次。

今义:①次序较后;第二。

②次要的地位。

亦将有感于文雅文雅古义:此次集合的诗文。

如:亦将有感于文雅。

今义:高雅;文化或文人。

或取诸怀抱怀抱古义:胸襟志向。

如:或取诸怀抱今义:①抱在怀里;②胸前;③内心存着;④打算。

引(之)以(之)为流觞曲水。

认为古义:把⋯⋯作为。

如:引(之)以(之)为流觞曲水。

今义:认为。

因此游目骋怀因此古义:①表依靠,用来。

如:因此游目骋怀;②⋯⋯的原由。

如:因此兴怀。

今义:①表因果关系的连词;②实在的情由或适合的行为(限用于固定词组中做宾语)。

俯仰一世俯仰古义:形容时间短暂。

如:俯仰一世今义:低头仰头俯察品类之盛品类古义:物件,物类。

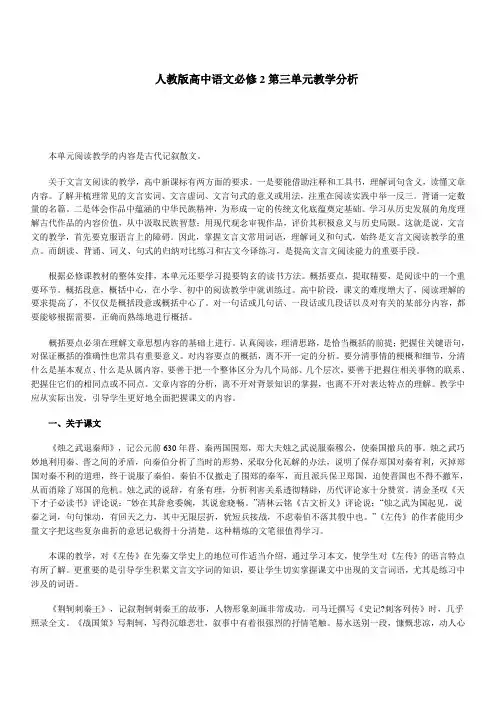

人教版高中语文必修2第三单元教学分析本单元阅读教学的内容是古代记叙散文。

关于文言文阅读的教学,高中新课标有两方面的要求。

一是要能借助注释和工具书,理解词句含义,读懂文章内容。

了解并梳理常见的文言实词、文言虚词、文言句式的意义或用法,注重在阅读实践中举一反三。

背诵一定数量的名篇。

二是体会作品中蕴涵的中华民族精神,为形成一定的传统文化底蕴奠定基础。

学习从历史发展的角度理解古代作品的内容价值,从中汲取民族智慧;用现代观念审视作品,评价其积极意义与历史局限。

这就是说,文言文的教学,首先要克服语言上的障碍。

因此,掌握文言文常用词语,理解词义和句式,始终是文言文阅读教学的重点。

而朗读、背诵、词义、句式的归纳对比练习和古文今译练习,是提高文言文阅读能力的重要手段。

根据必修课教材的整体安排,本单元还要学习提要钩玄的读书方法。

概括要点,提取精要,是阅读中的一个重要环节。

概括段意,概括中心,在小学、初中的阅读教学中就训练过。

高中阶段,课文的难度增大了,阅读理解的要求提高了,不仅仅是概括段意或概括中心了。

对一句话或几句话、一段话或几段话以及对有关的某部分内容,都要能够根据需要,正确而熟练地进行概括。

概括要点必须在理解文章思想内容的基础上进行。

认真阅读,理清思路,是恰当概括的前提;把握住关键语句,对保证概括的准确性也常具有重要意义。

对内容要点的概括,离不开一定的分析。

要分清事情的梗概和细节,分清什么是基本观点、什么是从属内容,要善于把一个整体区分为几个局部、几个层次,要善于把握住相关事物的联系、把握住它们的相同点或不同点。

文章内容的分析,离不开对背景知识的掌握,也离不开对表达特点的理解。

教学中应从实际出发,引导学生更好地全面把握课文的内容。

一、关于课文《烛之武退秦师》,记公元前630年晋、秦两国围郑,郑大夫烛之武说服秦穆公,使秦国撤兵的事。

烛之武巧妙地利用秦、晋之间的矛盾,向秦伯分析了当时的形势,采取分化瓦解的办法,说明了保存郑国对秦有利,灭掉郑国对秦不利的道理,终于说服了秦伯。

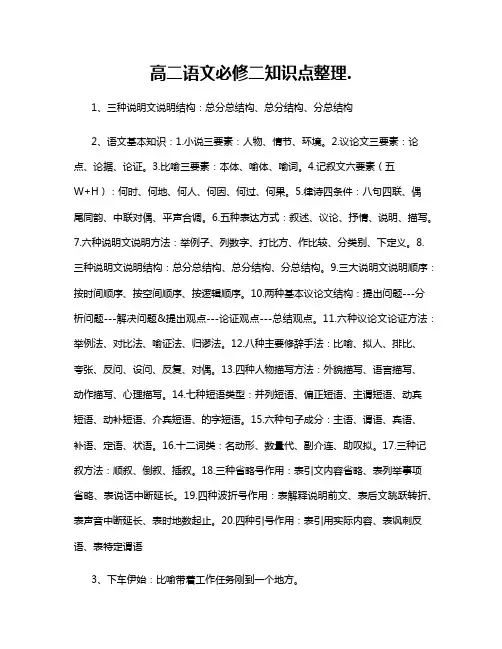

高二语文必修二知识点整理.1、三种说明文说明结构:总分总结构、总分结构、分总结构2、语文基本知识:1.小说三要素:人物、情节、环境。

2.议论文三要素:论点、论据、论证。

3.比喻三要素:本体、喻体、喻词。

4.记叙文六要素(五W+H):何时、何地、何人、何因、何过、何果。

5.律诗四条件:八句四联、偶尾同韵、中联对偶、平声合调。

6.五种表达方式:叙述、议论、抒情、说明、描写。

7.六种说明文说明方法:举例子、列数字、打比方、作比较、分类别、下定义。

8.三种说明文说明结构:总分总结构、总分结构、分总结构。

9.三大说明文说明顺序:按时间顺序、按空间顺序、按逻辑顺序。

10.两种基本议论文结构:提出问题---分析问题---解决问题&提出观点---论证观点---总结观点。

11.六种议论文论证方法:举例法、对比法、喻证法、归谬法。

12.八种主要修辞手法:比喻、拟人、排比、夸张、反问、设问、反复、对偶。

13.四种人物描写方法:外貌描写、语言描写、动作描写、心理描写。

14.七种短语类型:并列短语、偏正短语、主谓短语、动宾短语、动补短语、介宾短语、的字短语。

15.六种句子成分:主语、谓语、宾语、补语、定语、状语。

16.十二词类:名动形、数量代、副介连、助叹拟。

17.三种记叙方法:顺叙、倒叙、插叙。

18.三种省略号作用:表引文内容省略、表列举事项省略、表说话中断延长。

19.四种波折号作用:表解释说明前文、表后文跳跃转折、表声音中断延长、表时地数起止。

20.四种引号作用:表引用实际内容、表讽刺反语、表特定谓语3、下车伊始:比喻带着工作任务刚到一个地方。

4、通判:府之副职。

相当于副省长(或省辖市副市长)。

5、通假字:1、无能为也已(矣)2、共其乏困(供)3、秦伯说,与郑人盟(悦)4、失其所与,不知(智)5、何厌之有(餍)6、若不阙秦(缺)6、文言虚词且(1)连词,而且。

且举世誉之而不加劝(2)副词,还。

彼且恶乎待哉(3)副词,将要。

人教版高中语文必修二第三单元说课标说教材文稿尊敬的评委,大家好:今天我将从“说课标、说教材、说建议”三个方面来说人教版高中语文必修二第三单元。

一、说课标在这一环节,我主要从以下三方面展开:(一)说新课程理念;(二)说课程总目标;(三)说新课标对必修文言文阅读鉴赏的要求。

(一)新课程理念本次课改,以服务学生为宗旨,旨在促进每个学生的发展。

普通高中语文课程标准提出的基本理念1、全面提高学生的语文素养,充分发挥语文课程的育人功能。

2、正确把握语文教育的特点。

3、自主合作、探究的学习方式。

4、建设开放有活力的语文课堂。

(二)课程总目标:学生通过高中语文课程的学习,应该在以下五个方面获得发展。

分别是:积累与整合、感受与鉴赏、思考与领悟、应用与拓展、发现与创新。

积累与整合:能围绕所选择的目标加强语文积累,在积累的过程中,注重梳理。

感受与鉴赏:阅读优秀作品,品味语言,感受其思想、艺术魅力,发展想像力和审美力。

思考与领悟:根据自己的学习目标,选读经典名著和其它优秀读物,与文本展开对话。

应用与拓展:能在生活和其它学习领域中,正确、熟练、有效地运用祖国语言文字。

发现与创新:注意观察语言、文学和中外文化现象,学习从习以为常的事实和过程中发现问题,培养探究意识和发现问题的敏感性。

新课程总目标中的这五个方面相互联系,相辅相成,并且形成了层级递进的趋势。

其中,“积累·整合”是一个基础,“感受•鉴赏”“思考•领悟”“应用•拓展”是三大支柱,三大支柱在一个厚实的基础上撑起了“发现•创新”这一片天地。

(三)说内容标准《普通高中语文课程标准(实验)》对于必修课文言文的阅读鉴赏,有三个层面的要求:1、阅读文言文,能“理解词句含义,读懂文章内容;了解并梳理常见的文言实词、文言虚词、文言句式的意义或用法”;“背诵一定数量的名篇”。

这是从语言文字的角度,对疏通文意、积累整合的基本要求。

2、“学习中国古代优秀作品,体会其中蕴涵的中华民族精神”,“学习从历史发展的角度理解古代文学的内容价值,从中汲取民族智慧;用现代观念审视作品,评价其积极意义与历史局限”。

兰亭集序学习目标知识:了解序文的写作特点,掌握实词“修、期、致、临、次”的意义。

能力:1.理清课文内容层次2.理解作者的生死观。

情感:正确认识作者对人生悲欢无常、终归于尽的深沉感慨,树立积极进取的人生观。

重点难点重点:了解由这次集会而引起的人生无常的感慨,理清作者思想感情的脉络。

难点:认识作者深沉感叹中所蕴含的积极情绪。

教法设计1.第一段本文语言精练、朴素、优美,教学时把重点放在体味语言特色上,由语言美去体悟自然美,体会作者乐山乐水的心情。

要多读(可采取听读、范读、齐读、个人读、分组读形式)读到情随声出,自然成诵。

2、第二、三自然段作者由乐转悲,对人的生死问题的议论富有哲理性,学生理解有一定难度,所以强调课前预习。

预习要求:(1)反复朗读,参照注解,初步理解文意,扫除阅读障碍。

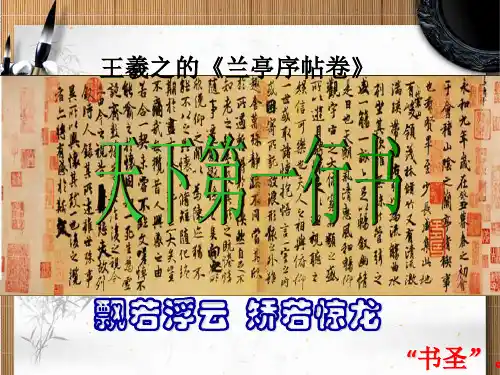

(2)提出疑难问题教学过程(一)导入:东晋时人评论其书法笔势为“飘如游云,矫若惊龙” ,意思是像浮云一样飘逸,像惊龙一样矫捷。

笔墨是一个人才情气质和性格的流露和暗示,这些线条可以说是魏晋时代风貌和气度的形象再现。

下面,先让我们了解一下他的作者,一作家作品1.王羲之王羲之 (303~361)东晋书法家、文学家。

字逸少。

会稽(今浙江绍兴)人。

祖籍琅邪(今山东临沂)。

初为秘书郎,征西将军庾亮引为参军,累迁长史。

后拜宁远将军、江州刺史。

复授护军将军,迁右军将军,会稽内史。

因与扬州刺史王述不和,称病离郡,放情山水,弋钓自娱。

以寿终。

世称王右军。

原有集10卷,已佚。

张溥辑有《王右军集》2卷,见《汉魏六朝百三家集》。

相传王羲之7岁学书,12岁读前人笔论。

少时曾学卫铄,自以为学得不差。

后渡江北游名山,见到李斯、曹喜、锺繇、梁鹄等著名书法家的书迹,又在洛阳看到蔡邕书写的石经及张昶《华岳碑》,开始意识到自己不及。

于是遍学众碑,从此书艺大进。

王羲之所处的时代,楷书逐渐成熟,草书得到发展。

他在此基础上,又博采众长,一变汉、魏以来质朴淳厚的书风,而创造了妍美流便的新风格,把草书推向全新的境界。