由临床病例看真菌感染(刘正印)

- 格式:pdf

- 大小:3.89 MB

- 文档页数:82

史堡凰湿病学杂盘2009一生3旦箜13鲞笙!塑CfljnJRheumat也,丛g篓h2Q鲤,y丛:!量,盥Q=3系统性红斑狼疮合并深部真菌感染临床分析陈晓付睿胥杰曾小峰马小军【摘要】目的探讨系统性红斑狼疮(SI。

E)合并深部真菌感染的部位、菌种、诊断及预后。

方法回顾性分析北京协和医院200(I---2006年住院治疗的1466例SLE患者中合并深部真菌感染的51例患者的临床资料。

结果合并深部真菌感染5I例sI.E患者。

感染的病原菌以白色念珠菌为丰,其次为隐球菌和曲霉菌。

感染最常见的部位是肺,其次为脑膜和m液。

本组病例巾死亡10例,病夕E率达20%。

曲霉菌感染者病死率高达4/5。

低蛋白血症、多部位真菌感染、曲霉菌感染、真菌IffL症可能是导致SI.E患者死亡的独立危险因素。

结论SLE合并真菌感染的主要部位为肺,感染的病原菌以白色念珠菌为主;临床应重视早期诊断和曲霉菌感染。

【关键词】红斑狼疮,系统性;真菌感染;死亡率;曲霉菌Deepfungalinfectiousinpatientswithsystemiclupuserythematosus:aclinicalanalysisCHENXiao',FURui,XUJie,zENGXiao-妇ng,MAXiao-jan.*DepartmentofRheumatologyandImmunology,Bei—jngTongrenHospital,Capiudl/niversityofMedicalSciences,Beijing100176,ChinaCorrespondingauthor:zENcX/so—fen岛Email:zengxiaofengCchnedmail,com.cn【Abstract】ObjecfiveToinvestigatetheinfectionsites,theoffendingspecies,diagnosisandprognosisofdeepfungalinfections(DFI)inpatientswithsystemiclupuserythematosus(S1.E).MethodsFifty-onepatientswithfungalinfeetionsin1466SLEpatientsadmittedtoPekingUnionMedicalCollege(PUMC)Hospitalfrom2000to2006werereviewedretrospectively.ResultsCandidaalbicanswasrankedthefirstpathogen。

基金项目:上海市浦东新区卫生系统重点学科建设资助项目(PWZXK2017-09);上海市浦东新区科技发展基金产学研项目(PKX2019-S17)作者简介:王东江,男,1982年生,主管技师,主要从事临床微生物检测工作。

通信作者:郭 建,E-mail :。

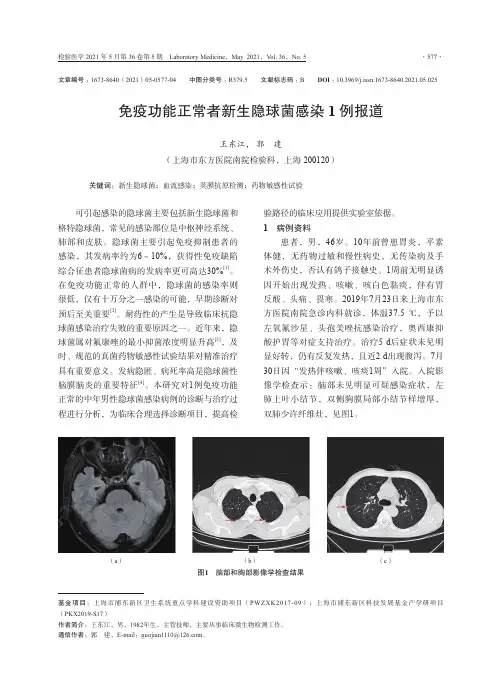

免疫功能正常者新生隐球菌感染1例报道王东江, 郭 建(上海市东方医院南院检验科,上海 200120)关键词:新生隐球菌;血流感染;荚膜抗原检测;药物敏感性试验文章编号:1673-8640(2021)05-0577-04 中图分类号:R379.5 文献标志码:B DOI :10.3969/j.issn.1673-8640.2021.05.025可引起感染的隐球菌主要包括新生隐球菌和格特隐球菌,常见的感染部位是中枢神经系统、肺部和皮肤。

隐球菌主要引起免疫抑制患者的感染,其发病率约为6~10%,获得性免疫缺陷综合征患者隐球菌病的发病率更可高达30%[1]。

在免疫功能正常的人群中,隐球菌的感染率则很低,仅有十万分之一感染的可能,早期诊断对预后至关重要[2]。

耐药性的产生是导致临床抗隐球菌感染治疗失败的重要原因之一。

近年来,隐球菌属对氟康唑的最小抑菌浓度明显升高[3],及时、规范的真菌药物敏感性试验结果对精准治疗具有重要意义。

发病隐匿、病死率高是隐球菌性脑膜脑炎的重要特征[4]。

本研究对1例免疫功能正常的中年男性隐球菌感染病例的诊断与治疗过程进行分析,为临床合理选择诊断项目,提高检验路径的临床应用提供实验室依据。

1 病例资料患者,男,46岁。

10年前曾患胃炎,平素体健,无药物过敏和慢性病史,无传染病及手术外伤史,否认有鸽子接触史。

1周前无明显诱因开始出现发热、咳嗽、咳白色黏痰,伴有胃反酸、头痛、畏寒。

2019年7月23日来上海市东方医院南院急诊内科就诊,体温37.5 ℃,予以左氧氟沙星、头孢美唑抗感染治疗,奥西康抑酸护胃等对症支持治疗。

治疗5 d 后症状未见明显好转,仍有反复发热,且近2 d 出现腹泻。

临床药师-病例分析-抗真菌-念珠菌感染简介本文档将分析一个关于抗真菌药物在念珠菌感染治疗中的临床案例。

通过分析患者病情、用药方案和治疗效果,我们将探讨该药物的有效性和安全性。

案例背景患者是一名50岁的女性,被诊断为念珠菌感染。

她之前已经使用了抗真菌药物甲氧苄啶,但病情并未改善。

现在我们需要评估是否使用其他抗真菌药物。

用药方案经过综合考虑患者的病情和药物选择,我们决定将患者转换到强效抗真菌药物伊曲康唑。

伊曲康唑是一种广谱抗真菌药物,可以有效治疗念珠菌感染。

我们将根据患者的体重和肾功能调整伊曲康唑的剂量,以确保药物在体内达到合适的浓度。

治疗效果在使用伊曲康唑治疗后,患者的病情有显著改善。

她的症状减轻,真菌感染减少。

根据临床观察和相关检测结果,伊曲康唑对念珠菌感染的治疗非常有效。

安全性评估伊曲康唑作为强效抗真菌药物,可能会带来一些副作用和安全风险。

因此,在使用伊曲康唑前,我们进行了详细的安全性评估,包括患者的肝功能和其他相关检测。

根据评估结果,患者的身体状况适宜使用伊曲康唑,且未出现严重的不良反应。

结论基于以上病例分析,我们可以得出以下结论:- 伊曲康唑在念珠菌感染治疗中表现出良好的疗效。

- 在使用伊曲康唑前,应进行详细的安全性评估,以排除患者对药物的不良反应风险。

- 患者的体重和肾功能应作为剂量调整的考虑因素。

- 本案例仅供参考,具体治疗方案应根据患者的具体情况进行个体化调整。

本文档旨在为临床药师提供抗真菌药物在念珠菌感染治疗中的临床案例分析,以帮助他们做出治疗决策。

请在使用药物时严格遵循国家的相关规定和指南,并根据具体情况灵活调整治疗方案。

国卫办医发〔2015〕43 号附件抗菌药物临床应用指导原则(2015 年版)《抗菌药物临床应用指导原则》修订工作组组长:钟南山撰稿人员:(按姓氏笔画为序)万希润马小军王辰王睿王大猷王明贵王选锭卢晓阳申昆玲吕晓菊刘又宁刘正印李光辉李燕明杨帆肖永红吴永佩吴安华邱海波何礼贤汪复张扣兴张婴元陈晖陈佰义卓超周新郑波郎义青胡必杰倪语星徐英春黄文祥梅丹曹彬颜青参加人员:(按姓氏笔画为序)王水云王金环支修益牛晓辉邢念增朱康顺刘钢刘志敏孙旭光李志远李笑天李筱荣张伟张明刚赵继宗钟明康姜玲夏培元钱菊英董军廖秦平戴梦华目录第一部分抗菌药物临床应用的基本原则 (5)抗菌药物治疗性应用的基本原则 (5)抗菌药物预防性应用的基本原则 (7)抗菌药物在特殊病理、生理状况患者中应用的基本原则 (10)第二部分抗菌药物临床应用管理 (21)第三部分各类抗菌药物的适应证和注意事项 (26)青霉素类 (26)头孢菌素类 (27)头霉素类 (29)β—内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂 (29)碳青霉烯类 (31)青霉烯类 (32)单环β—内酰胺类 (32)氧头孢烯类 (33)氨基糖苷类 (33)四环素类 (34)甘氨酰环素类 (35)氯霉素 (36)大环内酯类 (37)林可酰胺类 (38)利福霉素类 (39)糖肽类 (39)多黏菌素类 (40)环脂肽类 (42)噁唑烷酮类 (42)磷霉素 (44)喹诺酮类 (44)磺胺类 (46)呋喃类 (47)硝基咪唑类 (47)抗分枝杆菌药 (48)抗真菌药 (51)第四部分各类细菌性感染的经验性抗菌治疗原则 (57)急性细菌性上呼吸道感染 (57)急性细菌性咽炎及扁桃体炎 (57)急性细菌性中耳炎 (57)急性细菌性鼻窦炎 (58)急性细菌性下呼吸道感染 (59)急性气管-支气管炎 (59)慢性阻塞性肺疾病急性加重 (59)支气管扩张合并感染 (60)社区获得性肺炎 (61)医院获得性肺炎 (62)尿路感染(膀胱炎、肾盂肾炎) (65)细菌性前列腺炎 (67)急性感染性腹泻 (68)细菌性脑膜炎及脑脓肿 (70)血流感染及感染性心内膜炎 (72)血流感染 (72)感染性心内膜炎 (74)腹腔感染 (75)骨、关节感染 (76)皮肤及软组织感染 (77)口腔、颌面部感染 (80)口腔感染 (80)颌面部感染 (80)眼部感染 (81)细菌性结膜炎 (81)细菌性角膜炎 (82)细菌性眼内炎 (83)阴道感染 (83)宫颈炎 (84)盆腔炎 (85)性传播疾病 (85)侵袭性真菌病 (86)分枝杆菌感染 (88)结核分枝杆菌感染 (88)非结核分枝杆菌感染 (90)麻风分枝杆菌感染 (90)白喉 (91)百日咳 (91)猩红热 (91)鼠疫 (92)炭疽 (92)破伤风 (93)气性坏疽 (93)伤寒和副伤寒等沙门菌感染 (93)布鲁菌病 (94)钩端螺旋体病 (94)回归热 (95)莱姆病 (95)立克次体病 (96)中性粒细胞缺乏伴发热 (97)第一部分抗菌药物临床应用的基本原则抗菌药物的应用涉及临床各科,合理应用抗菌药物是提高疗效、降低不良反应发生率以及减少或延缓细菌耐药发生的关键。

檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪殏殏殏殏专家专论发热原因待查的诊断思路及处理原则刘正印(中国医学科学院北京协和医院感染科,北京100730)中图分类号:R441.3文献标识码:A文章编号:1008-1089(2012)10-0003-03doi :10.3969/j.issn.1008-1089.2012.10.0011概述发热是在门急诊接诊的病人最常见的症状之一,也是许多疾病表现的共同点。

所谓发热是指机体对致热因子作用的一种调节性体温升高反应。

其机制是下丘脑体温调节中枢的体温调定点水平升高,致机体散热减少而产热增加。

当晨起休息时体温超过正常体温范围或1日之间体温相差在1ħ以上时称为发热。

正常人体温范围:口腔温度(舌下测量)36.2 37.2ħ,腋窝温度较口腔温度低0.2 0.5ħ,直肠温度(也称肛温)较口腔温度高0.2 0.6ħ。

不明原因发热(FUO )概念是由Petersdorf 和Beeson 在1961年提出的,定义为体温大于38.3ħ(肛温)至少3周,并且经过大于3日住院或至少3次门诊就诊的详细检查评估,均没有找到发热的原因。

定义3周以上是为了排除自限性的病毒感染引起的发热,规定1周的住院时间是为了保证能完成相应的各项检查。

在1999年,“全国发热性疾病学术研讨会”将发热待查定义为:发热持续3周以上,体温在38.5ħ以上,经详细询问病史、体格检查和常规实验室检查仍不能明确诊断者。

“不明热”也称“未明热”、“不明原因发热”、“发热待查”。

引起FUO 的病因主要包括感染、肿瘤、结缔组织-血管性疾病和其他因素4大类。

其中感染性疾病约占40% 55%,肿瘤占15% 20%,结缔组织-血管性疾病占20% 25%,但仍有8% 10%的发热原因始终不明。

近年来研究证实感染性疾病在FUO 中所占的比例逐步减少。

不明原因发热的病因因地域而有差异,近期的设计较好的前瞻性队列研究和一项欧洲的回顾性研究报道的病因比例如下:感染15% 30%,肿瘤10% 30%,结缔组织病33% 40%,其他疾病(如药物热、甲状腺功能亢进、伪装热)5% 14%,直到最后仍诊断不明的占20% 30%[1]。

抗生素的滥用2009.04.10 A05版:新闻稿件来源:报刊文摘2009年春节后不久,北京协和医院感染内科的主任医师刘正印碰到了一个棘手的病人。

患者是重症监护病房一名年仅21岁的女孩,刚刚接受了肺移植,医生在她的胸水和痰液中发现了高度耐药的鲍曼不动杆菌。

“它能抵抗我们手头的几乎所有抗生素。

”刘正印说,这种微生物仅对一种名叫多粘菌素的药物敏感。

多粘菌素是一种很老的抗生素,“但由于对肾脏有严重的损伤,早已退出市场”。

事实上,即使能找到多粘菌素,刘正印也不敢用,因为病人恰巧患有肾功能衰竭。

“拿到化验报告后,我边看边问自己,还有什么办法能对付这种…超级细菌‟呢?”这位传染病专家回忆说。

所谓“超级细菌”,是指那些几乎对所有抗生素都有抵抗能力的细菌,它们的出现恰恰是因为抗生素的使用。

刘正印说,这名携带“超级细菌”的患者,在13岁时就被诊断出肺部囊性纤维化——这是一种极易受到细菌感染的疾病。

因此,在过去的8年,“她一直在反反复复地使用各种抗生素”。

大量的抗生素虽然杀死了无数试图侵蚀女孩的细菌,但也“锤炼”出了不再害怕它们的“超级细菌”。

这已不是刘正印第一次遇到“超级细菌”了。

他说,如今“超级细菌”的名单越来越长,包括产超广谱酶大肠埃希菌、多重耐药铜绿假单胞菌、多重耐药结核杆菌。

“由于缺乏相关知识,人们常认为抗生素就是退烧药、消炎药。

能用高档的就不用低档的,能合用几种抗生素就不单用一种,能静脉滴注就不口服。

这些做法无不助推了…超级细菌‟的肆虐。

”卫生部抗菌药物临床应用监测中心顾问专家张永信教授惋惜地说。

与此同时,不论是医生还是患者都乐意使用新型、广谱抗生素,而这些本来是应该用于严重感染、挽救患者生命的。

北京大学临床药理研究所教授肖永红说,医院使用最多的10种抗生素中,超过一半都是新型抗生素。

肖永红等人调查推算,中国每年生产抗生素原料大约21万吨,除去原料出口(约3万吨)外,其余18万吨在国内使用(包括医疗与农业使用),人均年消费量在138克左右——这一数字是美国人的10倍。