《营养与食品卫生学》营养学基础-维生素汇总

- 格式:pdf

- 大小:468.20 KB

- 文档页数:107

营养学基础—维生素第二章营养学基础—维生素学习重点:维生素的生理功能、缺乏症、食物来源。

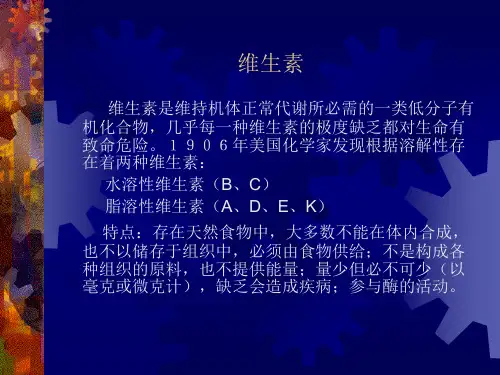

一、概述维生素是维持机体正常生理功能所必需的一类微量低分子有机化合物。

人体内不能合成或合成量不足,每天必须从食物中提供,不参与机体构成也不提供能量,机体长期缺乏某种维生素时会出现相应的缺乏症。

1.分类椐溶解性维生素可分为两大类。

(1)脂溶性维生素包括维生素A、D、E、K,溶于脂肪及有机溶剂,在食物中常于脂类共存。

摄取多时可在肝脏贮存,如摄取过多可引起中毒,摄入不足时,缺乏症状出现缓慢。

(2)水溶性维生素包括B族维生素(B1、B2、B6、PP、B12、叶酸、泛酸、生物素等)和维生素C。

溶于水,易在加工烹调过程中损失。

体内贮存少,易从尿中排出,因此可通过尿中维生素的检测而了解机体代谢情况,摄入不足时,很快出现缺乏症状。

另外,有些化合物,具有生物活性,有人称之为“类维生素”,如类黄酮、肉碱、牛磺酸等。

2.维生素缺乏当某种维生素长期摄入过低时会发生维生素缺乏症。

在营养素缺乏中以维生素缺乏最为多见,维生素缺乏是一个渐进的过程。

(1)缺乏原因:维生素摄入不足;吸收利用障碍;需要量相对增加。

(2)缺乏分类:原发性维生素缺乏继发性维生素缺乏;临床缺乏与亚临床缺乏。

二、维生素A(一)概念和理化性质维生素A是指含有β-白芷酮环结构的多烯基结构,并具有视黄醇生物活性的一大类物质。

动物体内含有的具有视黄醇生物活性的维生素A包括:视黄醇、视黄醛和视黄酸等物质。

维生素A有维生素A1(视黄醇)和A2(3-脱氢视黄醇)之分,前者主存在于海水鱼的肝脏中,生物活性较高;后者主存在于淡水鱼的肝脏中,生物活性较小。

在红、黄、绿植物中含有的类胡萝卜素中约有1/10为维生素A原,能分解成为维生素A,如α-胡萝卜素、β-胡萝卜素、γ-胡萝卜素、隐黄素等,其中以β-胡萝卜素活性最高。

维生素A对酸、碱、热稳定,但易被氧化和受紫外线破坏。

(二)生理功能1.维持正常视觉维生素A能促进细胞内感光物质视紫红质的合成与再生,维持正常的暗适应能力,从而维持正常视觉。

完整版)营养与食品卫生学重点绪论营养学是一门研究人体营养规律及其改善措施的科学。

营养则是指人体摄取、消化、吸收和利用食物中营养物质以满足机体生理需要的生物学过程。

《皇帝内经素问》中指出:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合而服之,以补精益气”。

现代营养学分为三个时期:营养学的萌芽与形成期(1785--1945年);营养学的全面发展与成熟期(1945--1985年);营养学发展的突破与孕育期(1985年--)。

第一章营养学基础营养素(nutrient)是指食物中可给人体提供能量、机体构成成分和组织修复以及生理调节功能的化学成分。

营养素包括六大类:水、脂肪、糖类、蛋白质、矿物质、维生素。

人体组成成分中,碳、氢、氧、氮占比超过96%;细胞内液ICF 占比2/3,外液ECF占比1/3;骨密度(BMD)和血液体积均为5L。

蛋白质(protein)是营养素的一种。

必需氨基酸是指人体不能合成或合成速度不能满足机体需要,必须从食物中直接获得的氨基酸,共有8种加上组氨酸(婴儿)。

条件必需氨基酸则是指半胱氨酸和酪氨酸,它们不能被人体充分合成。

氨基酸模式则是指蛋白质中各种必需氨基酸的构成比例,其中色氨酸的比例为1.完全蛋白质是指种类齐全,模式接近的蛋白质,可维持成人健康,也可促进儿童生长发育。

限制氨基酸是指食物蛋白质中一种或几种必需氨基酸相对含量较低,导致其它氨基酸在体内不能被充分利用而浪费造成其营养价值降低。

蛋白质互补作用则是指不同食物间相互补充必需氨基酸不足的作用。

蛋白质的功能包括构成机体组织、构成特殊生理活性物质以及供能。

在人体内,小肠是蛋白质吸收的主要场所。

氨基酸池是指存在于人体各组织、器官和体液中的游离氨基酸。

氨基酸转运子分为两类:钠依赖型和非钠依赖型。

必要的氮损失(ONL)是指机体媒体由于皮肤、毛发和黏膜的脱落,妇女的月经失血及肠道菌体死亡排出的约20g以上的蛋白质的损失。

氮平衡是指蛋白质的摄入量与排出量之间的关系,包括零氮平衡、正氮平衡和负氮平衡。

营养与食品卫生学重点绪论1.营养学(nutrition science)是指研究机体营养规律以及改善措施的科学,即研究食物中对人体有益的成分及人体摄取和利用这些成分以维持、促进健康的规律和机制,在此基础上采取具体的、宏观的、社会性措施改善人类健康、提高生命质量。

2.新营养学(new nutrition science)是一门研究食品体系、食品和饮品及其营养成分与其他组分和它们在生物体系、社会和环境体系之间及之内的相互作用的科学。

3.营养革命:第一次营养革命:肠外营养;第二次营养革命:肠内营养第一章营养学基础1.营养(nutrition):机体摄取、消化、吸收和利用营养素的整个过程。

2.营养素(nutrient):为维持机体繁殖、生长发育和生存等一切生命活动和过程,需要从外界环境中摄取的物质。

3.营养素分类:蛋白质;脂类;碳水化合物;维生素;矿物质4.合理膳食(rational diet):又称为平衡膳食(balanced diet),是指能满足合理营养要求的膳食,从食物中摄入的能量和营养素在一个动态过程中,能提供机体一个合适的量,避免出现某些营养素缺乏或过多而引起机体对营养素需要和利用的不平衡。

5.合理膳食要求:①提供种类齐全、数量充足、比例合适的营养素②保证食物安全③科学的烹调加工④合理的进餐制度和良好的饮食习惯6.合理营养(rational nutrition):是指人体每天从食物中摄入的能量和各种营养素的量及其相互间的比例能满足在不同生理阶段、不同劳动环境及不同劳动强度下的需要,并使机体处于良好的健康状态。

7.膳食营养素参考摄入量(dietary reference intakes, DRIs)包括:平均需要量(EAR);推荐摄入量(RNI);适宜摄入量(AI);可耐受最高摄入量(UL)8.推荐摄入量( recommended nutrient intake,RNI):是指可以满足某一特定性别、年龄及生理状况群体中绝大多数个体(97%~98%)需要量的某种营养素的摄入水平。

营养学维生素基础知识营养学维生素基础知识脂溶性维生素维生素A (抗干眼病维生素)分布:维生素A广泛存在于动物及海产鱼类体中,尤以动物肝脏中最多,不存在于植物组织中。

日常食品,除鱼肝油中VA含量比较丰富外,在鱼肉、牛肉、蛋黄、牛乳及乳制品中含量也比较丰富。

生理功能:维持正常视觉维持机体正常免疫功能维持上皮组织的健康促进年幼动物生长,有助于动物生殖和泌乳抑制肿瘤生长促进铁的吸收缺乏:①夜盲症②干眼病③皮肤改变④生长发育迟缓过量: ①急性中毒②慢性中毒维生素D(抗佝偻病维生素)分布:VD广泛存在于动物性食品中,以鱼肝油中含量最高,鸡蛋、牛乳、黄油和干酪中均含有少量的VD。

生理功能:调节血钙平衡促进小肠钙和磷的吸收转运促进肾小管对钙、磷的重吸收缺乏:维生素D摄食不足,不能维持钙的平衡,儿童骨骼发育不良,产生佝偻病,因此,VD又称抗佝偻病维生素;孕妇和授乳妇人的脱钙作用严重时导致骨质疏松症,患者骨骼易折, 牙齿易脱落。

但一般,维生素D是由维生素D原经过H光照射形成的,因此,凡能经常接受阳光照射者不会发生VD缺乏症。

过量:引起中毒,中毒症状包括•:食欲不振、体重减轻、恶心呕吐、腹泻、头痛,软组织钙化,增加患肾结石的几率。

维生素E(生育酚)分布:主要存在于植物性食品中,在棉籽油、玉米油、花生油、芝麻油及菠菜、萬苣叶、甘薯等食物中含量较多;在蛋类、豆类、坚果、植物种子、绿叶蔬菜中含量中等;在肉、鱼等动物性食品、水果及其他蔬菜中含量较少。

生理功能:1.抗氧化作用2.维持生殖机能3.提高免疫力4.抗肿瘤5.抑制血小板的聚集6.保护红细胞7.降低胆固醇水平缺乏:生殖系统的上皮细胞毁坏,导致不育。

肌肉(包括心肌)萎缩,形态改变,代谢反常。

血胆固醇水平增高,红细胞破坏,发生贫血。

过量: 相对毒性较小。

每天摄入800mg a -TE/d以上有可能出现中毒症状,如肌无力、视力模糊、恶心、腹泻等。

维生素K(叶绿醍)分布:维生素K1在绿色蔬菜中含量丰富,如菠菜、白菜等;其次是奶及肉类VK1含量也较多;但水果、谷类中VK1含量很少(占40-50%) ;VK2能由动物肠道中的微生物合成,人体很少缺乏。

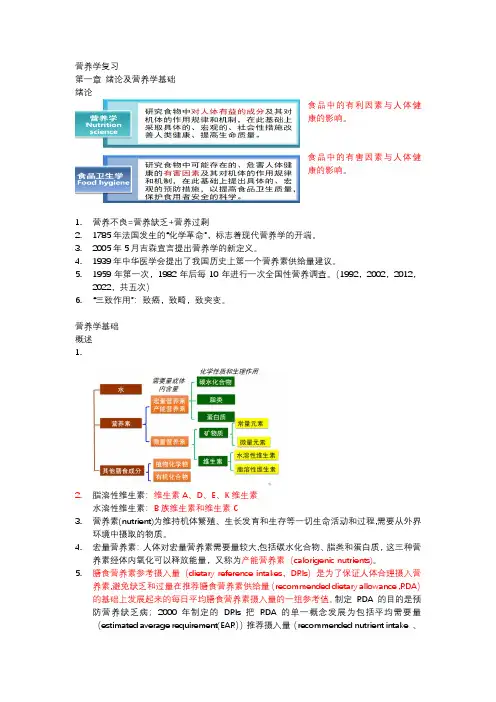

营养学复习第一章绪论及营养学基础绪论食品中的有利因素与人体健康的影响。

食品中的有害因素与人体健康的影响。

1.营养不良=营养缺乏+营养过剩2.1785年法国发生的“化学革命”,标志着现代营养学的开端。

3.2005年5月吉森宣言提出营养学的新定义。

4.1939年中华医学会提出了我国历史上第一个营养素供给量建议。

5.1959年第一次,1982年后每10年进行一次全国性营养调查。

(1992,2002,2012,2022,共五次)6.“三致作用”:致癌,致畸,致突变。

营养学基础概述1.2.脂溶性维生素:维生素A、D、E、K维生素水溶性维生素:B族维生素和维生素C3.营养素(nutrient)为维持机体繁殖、生长发育和生存等一切生命活动和过程,需要从外界环境中摄取的物质。

4.宏量营养素:人体对宏量营养素需要量较大,包括碳水化合物、脂类和蛋白质,这三种营养素经体内氧化可以释放能量,又称为产能营养素(calorigenic nutrients)。

5.膳食营养素参考摄入量(dietary reference intakes,DRIs)是为了保证人体合理摄入营养素,避免缺乏和过量在推荐膳食营养素供给量(recommended dietary allowance ,RDA)的基础上发展起来的每日平均膳食营养素摄入量的一组参考值。

制定RDA 的目的是预防营养缺乏病;2000 年制定的DRIs 把RDA 的单一概念发展为包括平均需要量(estimated average requirement(EAR))推荐摄入量(recommended nutrient intake 、RNI))适宜摄入量(adequate intake,AI)可耐受最高摄入量(tolerable upper intake leve UL)在内的一组概念,其目的是预防营养缺乏病和防止营养素摄入过量对健康的危害。

6.参考摄入量的指标:(1)平均需要量:EAR是指某一特定性别、年龄及生理状况群体中的所有个体对某营养素需要量的平均值。

第三单元维生素第一节概述1特.点以其本体或前体形式存在于天然食物中。

多数不能在体内合成和大量储存,需由食物提供。

不参与组织构成,不提供能量。

需要量少。

常以辅酶或辅基的形式参与酶的功能。

一些维生素具有几种结构相近、生物活性相同的化合物。

2.分类脂溶性维生素:维生素ADEK水溶性维生素:族维生素、维生素C类维生素:牛磺酸、肉碱、生物黄酮类等。

3.维生素缺乏原因膳食摄入不足;吸收利用率降低;需要量相对增高。

第二节维生素1.理化性质又叫视黄醇,溶于脂肪及有机溶剂;对酸和碱稳定,一般烹调和罐头加工不易破坏;对紫外线不稳定(视黄醇f视黄醛f视黄酸);脂肪酸败时易破坏;动物性食物中:维生素、维生素;12植物性食物中:维生素原(B胡萝卜素)。

2生.理功能(1)维持正常视觉;暗适应:人从亮处进入暗处,因视紫红质消失,最初看不清楚任何物体,经过一段时间待视紫红质再生到一定水平才逐渐恢复视觉,这一过程称为暗适应。

(2)维持上皮的正常生长和分化(细胞生长和分化);(3)促进骨骼发育;(4)防癌作用(抑制肿瘤生长);(5)免疫功能(6)细胞膜表面糖蛋白合成(7)抗氧化作用3.缺乏(1)暗适应能力下降、夜盲症、干眼病。

1)最早的症状:暗适应能力下降,严重者可发展为夜盲症;)角膜和结膜上皮、泪腺退行性变f干眼病、毕脱氏斑f失明。

(2)粘膜、上皮改变。

1)皮肤粗糙、角质化;)粘膜抵御能力下降f易感染;)粘膜脱落一结石。

(3)生长发育受阻。

(4)味觉、嗅觉减弱,食欲下降。

4.过量骨生长障碍、关节痛;破骨细胞活性增强f骨钙丢失增加、脆性增加;皮肤干燥、皮疹;易激动、乏力、消化道症状;凝血时间延长、易出血;孕期过量f畸形(小头、无眼等);类胡萝卜素摄入过多f皮肤黄染。

5.机体营养状况评价(1)血清维生素水平()维生素耐量(相对剂量反应试验)(3)血浆视黄醇结合蛋白(4)暗适应能力(5)生理盲点(6)稳定同位素测定(7)眼部症状检查(8)眼结膜印迹细胞学法6.参考摄入量及食物来源视黄醇当量():膳食或食物中全部具有视黄醇活性的物质总量,用M表示。