国医大师何任医案墨迹(何钧主编)思维导图

- 格式:xmin

- 大小:4.22 KB

- 文档页数:1

国医大师何任教授治疗胰腺炎验案赏析高尚社【期刊名称】《中国中医药现代远程教育》【年(卷),期】2012(000)019【总页数】3页(P5-7)【关键词】何任;验案;胰腺炎【作者】高尚社【作者单位】河南省460-01医院,中牟451460【正文语种】中文胰腺炎是胰腺因胰蛋白酶的自身消化作用而引起的疾病,可分为急性及慢性两种。

急性胰腺炎是临床上常见的引发急性腹痛的病症(急腹症),是胰腺中的消化酶发生自身消化的急性化学性炎症[1-2],同时又是外科除阑尾炎、肠梗阻、胆囊炎和胃十二指肠溃疡穿孔后居第五位的急腹症[3]。

急性胰腺炎发病年龄以40~60岁年龄组为多见,病因与发病年龄有关。

中青年多与饮食过度及大量饮酒有关。

老年患者诱因以胆石症为主[4]。

可分为普通型和坏死出血型。

坏死出血型较少见,但病情严重,死亡率较高。

慢性胰腺炎是由于急性胰腺炎反复发作造成的一种胰腺慢性进行性破坏的疾病。

有的病例急性期不明显,症状隐匿,发现时即属慢性。

临床上常伴有胆道系统疾患,患者有上腹痛、脂性泻,有时并发糖尿病。

慢性酒精中毒时也常引起本病,属于中医学“腹痛”病范畴[5-7]。

国医大师何任教授,熟谙中医四大经典,诊治顽症精妙绝伦,在用中医药治疗各种疑难重病方面验识俱丰,医术精湛,尤其是在治疗胰腺炎方面独具匠心,疗效卓著。

现结合一些医家对本病因机证治的认识和何任教授治疗本病验案的赏析,冀以弘扬何老学术思想和诊治经验,传承仁术。

1 病机阐微对于本病的病因,孔建春[8]认为,主要是因情志不畅、饮食不节、蛔虫上扰、感受外邪导致肝失疏泄,脾失健运,气机升降失司,湿浊痰瘀凝滞,腑气不通,不通则痛。

侯学贤[9]认为该病多因饮食不节,嗜肥甘厚腻之品而致脾胃积热、肝郁气滞所致。

王宏[10]、王艳競[11]、仁杰[12]等认为本病的病机关键为热毒瘀壅滞,腑气不通。

李一奎[13]认为急性胰腺炎多由饮食失节,损伤肝脾,肝失疏泄,脾失健运,传导失职,腑气不通而致湿热蕴结中焦而发本证。

【何任:妇科方】何任(1921年~2012年),浙江杭州人。

1940年毕业于上海新中国医学院。

自幼随父学中医。

曾开业行医。

1955年后.历任浙江省中医进修学校副校长、校长.浙江中医学院教授、副院长、院长。

潜心于中医教育事业.培养了一大批中医人才。

临床长于内科、妇科病的治疗。

喜用“金匮方”。

对湿温急证以及胃脘痛、崩漏等疑难杂病疗效显著。

对《金匮要略》的研究.最见功力.著述甚丰,人称金匮第一人。

1.祛瘀调经汤【处方】当归9克,小茴香1.2克,肉桂2.4克,女贞子、五灵脂、炒蒲黄各6克。

【功效】祛瘀调经。

【主治】气滞血瘀型月经不调,临床以少腹冷痛,经行点滴迁延时日,色暗,有血块,肤腠刺痛,多愁郁闷,舌暗苔白,脉沉涩。

2.龟板调经汤【处方】小茴香1-2克,当归、肉苁蓉、沙苑子、枸杞子、补骨脂各9 克,炙龟板、紫石英、太子参、六味地黄丸f包煎1各12克。

【功效】补肝肾调冲任。

【主治】肝肾亏损,冲任受损之月经不调。

临床可见月经次数增多,经期延长,色暗有块,经净后即见白带,大便干,脉细,苔自腻。

3.疏肝通经汤【处方】延胡索、煅瓦楞子、白芍、川楝子、甘草、香附、沉香、当归各 9克,蒲公英15克,乌药6克,逍遥散12克(包煎)。

【功效】疏和调达。

【主治】肝失条达,脾不健运,胃失和降,生化不足,月经不行所致经闭。

4.和营止血汤【处方】小苘香1.2克,当归、益母草各9克,醋炒五灵脂、炙甘草各6克,贯仲炭、陈棕榈炭、炒蒲黄各12克,金银花炭15克,三七粉(吞服)、炮姜各4.5克,浮小麦30克。

【功效】和宫止血。

【主治】冲任脉络受损,经血不循经而行,以致崩漏下血。

证见血下不止,色鲜,小腹痛。

5.崩带止汤【处方】白芍、菌草炭、炒蒲黄、白果仁各9克,煅龙骨、乌贼骨、金银花炭、白鸡冠花各12克,干姜3 克,震灵丹18克(分吞)。

【功效】祛瘀生新以止崩带。

【主治】土治胞中虚寒,瘀热内结而致崩漏。

证见经行量多,血块色黯,腹时作痛,白带绵绵,延久不止,头昏,脉虚而涩。

三则经方名家医案解读(附思维导图)江湖名,中医道,中医的江湖愿你我砥砺前行、前言深入解读三则经方名家医案,附思维导图,深入浅出,满满研读下来,犹如穿针引线,愿您读后有所收获!腰腿酸痛案(一)【原文】迟某,男,50岁。

其病为腰酸,两足酸痛,恶寒怕冷,行路则觉两腿发沉。

切其脉沉缓无力,视其舌硕大,苔则白滑。

【研读】从医案中看出,患者的主要症状为腰腿酸痛,并伴有恶寒怕冷、两腿发沉。

《伤寒论》和《金匮要略》中涉及腰腿痛、恶寒的有太阳病证及少阴病证。

太阳病证的腰腿痛、恶寒以脉浮为主,少阴病证的腰腿痛、恶寒以脉沉为主,结合患者脉象来看,患者为脉沉缓无力,说明此腰腿痛、恶寒与太阳无关,属病在少阴。

病在少阴的腰腿疼痛、两腿发沉有两种方证:1.真武汤证。

《伤寒论》第316条:“少阴病,二三日不已,至四五日,腹痛,小便不利,四肢沉重疼痛,自下利者,此为有水气。

其人或咳,或小便利,或下利,或呕者,真武汤主之。

”汤方:茯苓三两,芍药三两,生姜三两(切),白术二两,附子一枚(炮,去皮,破八片)。

上五味,以水八升,煮取三升,去滓,温服七合,日三服。

2.甘姜苓术汤证。

《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》云:“肾着之病,其人身体重,腰中冷,如坐水中,形如水状,反不渴,小便自利,饮食如故,病属下焦。

身劳汗出,衣里冷湿,久久得之,腰以下冷痛,腹重如带五千钱,甘姜苓术汤主之。

”汤方:甘草二两,白术二两,干姜四两,茯苓四两。

以上四味,以水五升,煮取三升,分温三服,腰中即温。

以上这两个方证各有各的特点:真武汤证为病在少阴肾气不足,水邪泛滥,其特点为腹痛、小便不利、下利、四肢沉重疼痛,其治疗以温补肾气,利水为主;甘姜苓术汤证为病在少阴肾气为外来的冷湿之气所伤,为肾着之病,还没有伤到少阴肾脏本身,其特点为腰以下冷痛、身体重、腹重、小便自利、饮食如故,其治疗为健脾气以祛冷湿。

结合患者舌硕大、苔白滑、无小便不利、无下利的症状特点,患者的腰腿痛、两腿发沉应为肾着之病,为甘姜苓术汤证。

思维导图在中药药理与应用教学的应用①尹建康,唐春红,侯春久,汤灿辉(江西中医药高等专科学校,江西抚州344000)中药药理与应用课程是以中医药理论为指导,运用现代技术方法研究中药与机体相互作用和作用规律的一门学科。

中药药理与应用是传统中药学与现代药理学的交叉学科。

它采用现代药理技术和方法对中药治病疗效进行研究与解释,研究中药临床效果及其作用机制,阐明中药传统功效与现代药理作用的相互关系。

中药药理与应用对临床中药学具有重要意义,但中药药理与应用作为新兴学科,其教学规律和方法有待丰富。

本课程的传统教学方法主要针对中药的现代药理作用开展教学,但教学的常用中药有100多个,每个中药的药理作用少的有近十条,多则三十余条,因此,中药药理的教学内容显得繁多而杂。

面对繁多而杂的课程内容,教师教学的难度大,学生学习的难度更大,教学效果不太理想。

笔者经过多年的摸索,以传统方药的八法分类分为八大模块,紧紧围绕中药传统功效与现代药理作用的相关性,开展了思维导图教学法。

思维导图教学法化繁为简,理清课程的内容逻辑,使繁杂的课程内容线条化、层次化和规律化,调动了学生的学习兴趣,取得了良好的教学效果。

一、实验对象与方法(一)实验对象在我校2021级中药专业随机选择2个班级开展思维导图教学法的实验研究。

(二)实验方法1.文献检索法通过数据库搜索查阅相关文献,收集中医药教学研究的相关资料。

重点研讨分析中药经典著作关于方药八法的论述,以及总结分析方药八法的实验研究成果。

完善中药药理与应用课程的方药八法模块的内容,完善相关教学方法,为教学实验的开展做准备。

2.拜访调研法首先在学校开展教学实验的研讨,特别是向教学经验丰富的高年资老师访谈有关高职中药专业的教学经验和教学问题。

然后拜访省内高职教育专家和中医药教育专家,对高职中医药专业教学的方药八法模块教学内容和中药临床应用等方面内容进行交流学习,征求各专家的建议。

3.问卷调查法设计调查问卷,在中药专业学生中,针对与中药药理密切相关的前期已学的专业课程,进行调查,洞悉学生的学习方法、学习困难和学习状态。

何任-中医瑰宝苑-中医经典,中医名著,中医古籍,中医珍本,医案、医论、医话,脉法、脉诀,针灸,经方、偏方、秘方,民间中医中医瑰宝苑名老中医经验集卷一何任名老中医经验集目录研究《金匮要略》半个世纪的何任何若苹整理编者按何任教授是研究《金匮》的名家,在国内外有相当影响,本文总结了他半个世纪来研究《金匮》和《伤寒论》的方法、经验和主要成就,很有启迪作用。

他推崇“读经读注,经注并参”和主张“博涉知病,多诊识脉,屡用达药”的研究方法和宗旨,所以他不但理论上有高深造诣,在临床上也有丰富的医疗经验。

文中介绍了他研究《金匮》的11部著作和8篇专论,从纵横两个方面给读者指出了学习和研究《金匮》(包括《伤寒论》的门径,是一篇不可多得的参考文献。

何任临床擅长于内科杂病和妇科疾患,临证善用“经方”,本文介绍了他应用“经方”的方法要点和医疗经验。

他临证治病力求辨证精当,处方用药主张“少而精”,如用四逆散治疗脑萎缩,用甘麦大枣汤、桂枝龙牡汤治疗癫痫等,具有鲜明特色。

对妇科疾病,认为须通晓奇经之理,要重视“调经”、“和气”。

对肿瘤,他认为是因虚致病,病后又加重虚损,主张扶正祛邪的治疗原则。

但“虚”是在脾肾两脏,故扶正以培补脾肾为主,但也不忽视祛邪的重要作用。

文中对各部分的观点和论点,都举有病例介绍他的临证经验,加以证实,有较好的参考价值。

心怀祖国意常惬,腹有经书气自华。

———吕炳奎题赠何任教授故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

———荀子《劝学》何任,字祈令,别署湛园,浙江杭州市人,1921年1月21日生,1940年毕业于上海新中国医学院。

解放初担任杭州市中医协会主任委员,1955年任浙江中医进修学校副校长,1959年负责筹建浙江中医学院。

1978年被授予首批中医教授职称,1 979年任浙江中医学院院长。

数十年来,何任教授潜心于中医教育事业,坚持中医医疗和科研工作。

他知识渊博,学术造诣深厚,对中医经典,特别是《金匮要略》有较精深的研究,是国内研究《金匮》的著名专家。

@所有人,最好用的《方剂学》高清版思维导图来啦!-清热剂《方剂学》

《方剂学》是沟通《伤寒论》《金匮要略》《温病学》等中医基础和临床学科的桥梁课程,学好方剂学就能为学好中医各科学科打下坚实基础,学好《方剂学》是'博采众方',学好不同医家学派医方及其学术思想的基础,是中医临床各家辨证、立法、遣药、组方的基础,是正确进行中医临床辨证论治的前提。

借助思维导图这种高效学习方式能帮助更好地理清《中医内科学》病症方药!

以下的学习干货快快收下吧!

无论医学生用于预习,复习,背诵还是临床医生用于理论回顾都会更加高效

《方剂学》最后一期会有学科大纲的汇总哦!

清热剂-总纲

清气血分热

清脏腑热

清热解毒、清虚热

END!

如果觉得对学习有帮助的话,我们下期再见啦!

《方剂学》。

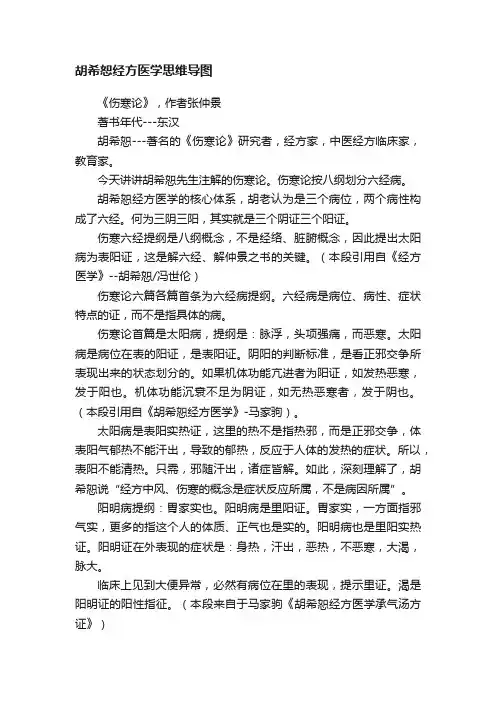

胡希恕经方医学思维导图《伤寒论》,作者张仲景著书年代---东汉胡希恕---著名的《伤寒论》研究者,经方家,中医经方临床家,教育家。

今天讲讲胡希恕先生注解的伤寒论。

伤寒论按八纲划分六经病。

胡希恕经方医学的核心体系,胡老认为是三个病位,两个病性构成了六经。

何为三阴三阳,其实就是三个阴证三个阳证。

伤寒六经提纲是八纲概念,不是经络、脏腑概念,因此提出太阳病为表阳证,这是解六经、解仲景之书的关键。

(本段引用自《经方医学》--胡希恕/冯世伦)伤寒论六篇各篇首条为六经病提纲。

六经病是病位、病性、症状特点的证,而不是指具体的病。

伤寒论首篇是太阳病,提纲是:脉浮,头项强痛,而恶寒。

太阳病是病位在表的阳证,是表阳证。

阴阳的判断标准,是看正邪交争所表现出来的状态划分的。

如果机体功能亢进者为阳证,如发热恶寒,发于阳也。

机体功能沉衰不足为阴证,如无热恶寒者,发于阴也。

(本段引用自《胡希恕经方医学》-马家驹)。

太阳病是表阳实热证,这里的热不是指热邪,而是正邪交争,体表阳气郁热不能汗出,导致的郁热,反应于人体的发热的症状。

所以,表阳不能清热。

只需,邪随汗出,诸症皆解。

如此,深刻理解了,胡希恕说“经方中风、伤寒的概念是症状反应所属,不是病因所属”。

阳明病提纲:胃家实也。

阳明病是里阳证。

胃家实,一方面指邪气实,更多的指这个人的体质、正气也是实的。

阳明病也是里阳实热证。

阳明证在外表现的症状是:身热,汗出,恶热,不恶寒,大渴,脉大。

临床上见到大便异常,必然有病位在里的表现,提示里证。

渴是阳明证的阳性指征。

(本段来自于马家驹《胡希恕经方医学承气汤方证》)少阳病提纲:口苦,咽干,目眩。

少阳证病位在半表半里。

病性:阳证。

热邪波及清窍。

邪在表发汗,邪在里清下吐法。

邪在半表半里,邪无出路,证候的变化相当复杂。

故少阳证之辩,与其求之于正面,不如求之于侧面,更较正确。

此即是说,凡阳性病证,若诊其不属于太阳病,同时又不属于阳明病者,即可确断为少阳病。

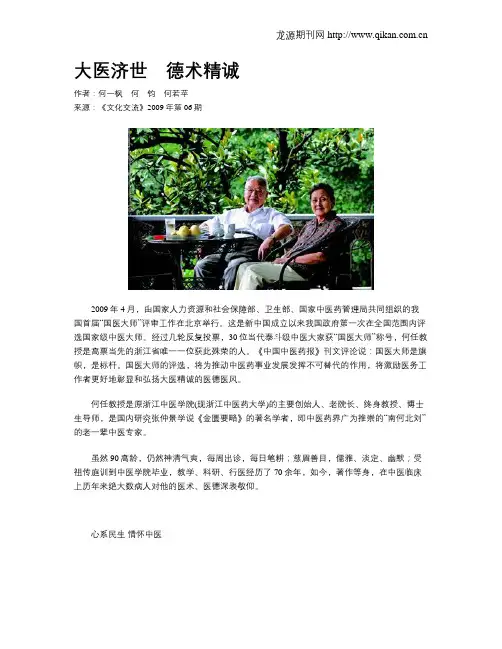

大医济世德术精诚作者:何一枫何钧何若苹来源:《文化交流》2009年第06期2009年4月,由国家人力资源和社会保障部、卫生部、国家中医药管理局共同组织的我国首届“国医大师”评审工作在北京举行。

这是新中国成立以来我国政府第一次在全国范围内评选国家级中医大师。

经过几轮反复投票,30位当代泰斗级中医大家获“国医大师”称号,何任教授是高票当先的浙江省唯一一位获此殊荣的人。

《中国中医药报》刊文评论说:国医大师是旗帜,是标杆。

国医大师的评选,将为推动中医药事业发展发挥不可替代的作用,将激励医务工作者更好地彰显和弘扬大医精诚的医德医风。

何任教授是原浙江中医学院(现浙江中医药大学)的主要创始人、老院长、终身教授、博士生导师,是国内研究张仲景学说《金匮要略》的著名学者,即中医药界广为推崇的“南何北刘”的老一辈中医专家。

虽然90高龄,仍然神清气爽,每周出诊,每日笔耕;慈眉善目,儒雅、淡定、幽默;受祖传庭训到中医学院毕业,教学、科研、行医经历了70余年,如今,著作等身,在中医临床上历年来绝大数病人对他的医术、医德深表敬仰。

心系民生情怀中医习医为了行医,行医为了济世救民,这是何任教授一生的真实写照。

当年从上海新中国医学院毕业之际,正值抗战最艰苦阶段,疫病流行,民不聊生,天花、鼠疫、疟疾等急性、烈性传染病随处可见。

在龙泉城乡,他不顾安危,凭着扎实的基础和何家独到的临证经验,沉着应付,时出奇效。

至今何任教授依然牢记孙思邈《大医精诚》的那段话:“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。

若有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富,长幼妍嗤,怨亲善友,华夷愚智,普同一等,皆如至亲之想……一心赴救,无作功夫形迹之心。

如此可为苍生大医。

”何任教授有深厚的医学功底及中国文化底蕴,但他并不自满,常告诫晚辈:“要多读书,不断充实新知和创新。

要多诊病,不断累积经验。

我们要做到‘上工十全其九’,要把百分之九十的病人治好,学生教好。

何任临证经验述略

徐光星;何若苹

【期刊名称】《浙江中医杂志》

【年(卷),期】2006(041)012

【摘要】何任教授为我国著名中医教育家、临床家,全国首批中医药专家学术经验指导老师,临证60余年,经验丰富.为了更好地传承名老中医学术思想与临床经验,特从临证、诊病、辨证、治病、用药等5个方面对何老的临证经验作一初步总结.【总页数】2页(P686-687)

【作者】徐光星;何若苹

【作者单位】浙江中医药大学何任中医研究所,浙江,杭州,310053;浙江中医药大学何任中医研究所,浙江,杭州,310053

【正文语种】中文

【中图分类】R2

【相关文献】

1.何任教授学术经验及临证特色撷英(续) [J], 金国梁;何若苹

2.何任教授学术精华及临证经验撷英 [J], 金国梁;何若苹

3.张耀临证经验述略 [J], 高锋;费一轩;张一琳;夏丽娜

4.窦金发主任医师临证经验述略 [J], 张弦

5.何任临证经验研究——杂病诊治医案举隅 [J], 何若苹

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

导图梳理|国医大师贺普仁针刺治疗乳腺疾病验案第376篇,医路漫漫青竹相伴。

来源|青竹医社导读今天,让我们来一起学习一下国医大师贺普仁的针灸治疗乳腺相关疾病的案例,思维导图为您梳理重点内容。

文章内容选自《针灸三通法临床应用》一书。

急性乳腺炎病案举例退某,女,37岁。

主诉:右侧乳房红肿疼痛已2个半月。

病史:患者于1986年8月份,产后几日,自感乳房疼痛难忍,发热38°C以上, 去某大学附属医院外科诊断为“乳腺炎”,注射青霉素,口服红霉素、止痛片等,均无效。

乳房肿胀疼痛,高热达40°C,发病已2周,建议手术切开,未同意,后至某中医院外科,诊断为“乳疮”,外敷、内服中药及抽脓等法治疗近2个月,病情时好时坏,脓液排后疮口不能愈合,又重新聚脓,如此反复,经久不愈。

后经人介绍来诊。

望诊:体略胖,面色赤。

舌尖红,苔薄白。

切诊:脉弦滑。

辨证:病程日久,毒热尚盛,气血瘀滞不通。

治则:调和气血,通经活络,泄毒去腐。

取穴:疮口局部(阿是穴)。

刺法:以中等火针,速刺疮口局部3针。

针后,患者当时立感疼痛消失,1天以后脓液肿胀皆除,共治疗3次,不久即脱痂痊愈。

【按语】引起本病的内因是肝郁气滞和阳明里热。

乳房依据经络的循行分布,乳头属足厥阴肝经,乳房属足阳明胃经。

产妇气血运行有序,脾胃运化如常,则乳汁畅通,今因肝气郁结,胃热壅滞,以致局部气血凝结发为乳痈,聚脓生液, 红肿热痛。

由于乳痈的发生,可加重气血的损耗、经络的阻滞,故治疗之法在疏肝清胃的同时,要调和气血,通经活络。

在治疗上述病案时,突出了这一思想,即“通经络,调血气”的原则,尤其对于久治不愈之疮疡,更宜“通”为主。

经络通畅,气血流通,肌肤得以濡养,则脓液无生成之源,故通则病去,不通则病缠绵不愈。

遵照这一思想,在治法上采用“三通法”,即以毫针刺曲池、足临泣穴以微通,曲池穴为手阳明大肠经之“合”穴,与足阳明经气相通,临床上刺此穴可达到通调阳明,退热消炎之功;足临泣穴为足少阳胆经之“输”穴,肝与胆互为表里, 经脉上相互交接,刺此穴可疏泄肝气之郁滞,有通经活血之功效。

【何任:中医治疗八法】中医临症上最基本的条件,就是要巧妙运用「理、法、方、药」四点,所以辨证、立法、制方、用药,是中医临症的步骤,但是,疾病千变万化,所以先要去掌握治病的方法。

古人针对八纲制定出了治疗的八法,并随着表里寒热虚实的变化,相互地配合。

何谓八法?汗、吐、下、和、温、清、消、补,是中医治疗八法,亦是中医常用治法。

本文引用国医大师何任先生的观点,将经方对应“八法“。

为临床运用拓展了思路。

何任首届“国医大师” 1940年毕业于上海新中国医学院。

后随父学中医。

曾开业行医。

1955年后,历任浙江省中医进修学校副校长、校长,浙江中医学院教授、副院长、院长,中华全国中医学会第二届常务理事、浙江分会会长。

潜心于中医教育事业,培养了一批中医人才。

临床长于内科、妇科病的治疗。

中国研究《金匮要略》第一人,喜用“金匮方”,对湿温急证以及胃脘痛、崩漏等疑难杂病疗效显著。

对《金匮要略》的研究,颇见功力,著述甚丰。

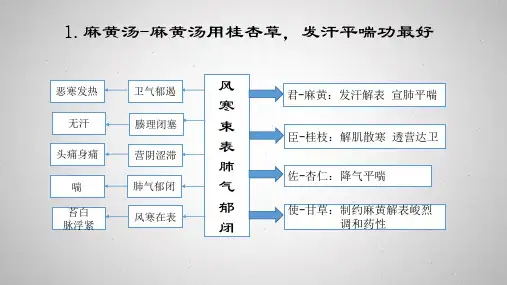

1汗法-逐邪出表汗法就是使病人发汗的意思。

凡使用发汗的药方,使病人服后出汗将病邪逐出体表,从而达到治疗目的,就是汗法。

此法一般用于外感初起,有恶寒、发热、头痛等表症时。

由于表症有表寒与表热,因而汗法也就有辛温发汗、辛凉发汗两方法,必须依病人病邪入的不用来运用,才能收到效果。

辛温发汗法:这是利用具有发散风寒作用辛温解表药,以治疗恶寒重、发热轻、头痛身疼、口不渴、舌苔白薄、脉浮紧等风寒表症的治疗方法。

麻黄、桂枝、紫苏、防风、荆芥等药物,以及麻黄汤、春苏饮等方剂都是属于辛温发汗的最住药方。

辛凉发汗法:这是利用具有发散风热作用的辛凉解表药,以治愈恶寒轻、发热重、头痛、口渴、舌苔黄薄,脉浮数等风热表症。

药物中的薄荷、牛蒡子、桑叶、菊花等,方剂中的桑菊饮、银翘散等,均是此法的药方。

辛温与辛凉发汗法是应用时的基本原则,在临症的应用上,就不会如此单纯了。

必须再考虑病人的体质、新病与旧病的兼夹、表症与里症并见复杂的情况,巧妙地运用其它方法配合,才会有很好的效果。