板块构造与变质作用

- 格式:pptx

- 大小:20.06 MB

- 文档页数:75

第十二章变质作用地球化学变质作用是自然界早期形成的岩石,当外界物理化学条件产生变化后,形成了新的岩石结构构造及矿物组合。

这一变化过程记录了变质作用的发展及地壳演化的历史。

本章介绍变质作用的类型、影响变质作用的主要因素:温度(T)、压力(P)、流体(F)及岩石的化学成分(X)。

在不同的温度、压力物理化学条件下变质岩(X)形成的矿物共生组合——变质相,变质相系与板块构造之间的关系以及变质流体的作用。

着重阐明如何将变质作用地球化学应用于区域构造演化历史的研究,通过P-T-t轨迹再造区域构造历史以及变质岩原岩的恢复和构造环境的判别。

第一节变质作用及其类型一、变质作用地壳形成及演化过程中,原来已存在的各种岩石(如沉积岩、岩浆岩等),由于地质环境及物理化学条件的改变,使原来岩石的矿物成分及结构构造发生了改变,形成新条件下的稳定矿物组合及结构构造,这一过程称为变质作用。

变质作用是内动力地质作用,使岩石在非地表特征温度、压力下发生的变化。

一般这种变化是在固体状态下进行的,如果岩石不发生化学成分变化,称为等化学变质作用,仅仅失去挥发分(H2O,CO2等)的变质作用通常也被认为是等化学的。

如果在变质过程中,由于有流体及物质的加入而发生了化学变化,则属异化学变质作用。

接触变质作用就属于后者,常包含了实质性的物质增减。

二、变质作用的类型为了阐明不同类型变质岩岩石组合,形成条件,成因机制及其与地壳形成演化的关系,许多学者提出了各种变质作用分类方案,其中以基于地质背景及板块构造背景的分类最具使用价值。

现将基于地质背景的分类介绍如下:1.区域变质作用是指具有广泛扩展空间,大面积或是大的带状区域的变质作用。

他有三种基本类型:埋藏变质作用:见于沉积盆地,由于上覆沉积岩随着深度增加,在稳定的温度,压力梯度影响下发生的变质作用。

这类岩石一般仅见低温重结晶作用,缺乏变形特征。

洋脊变质作用:它沿着洋中脊出现,由于洋底扩张、热流升高及流体循环而引起的变质作用,其表现多由基性和超基性岩变化而形成绿岩及角闪岩。

第四章 变质、变形作用与大地构造环境变质岩全部是次生的,有正变质、副变质岩。

所有的变质岩都发生了一定的重结晶,重定向,出现大量新生矿物,面每种矿物和岩石在一定的物理、化学环境下保持稳定,所以变质岩反映了温度、压力及流体状态等物理化学条件的变化,因而变质矿物组合和结构的研空对区域构造分析具有重要意义。

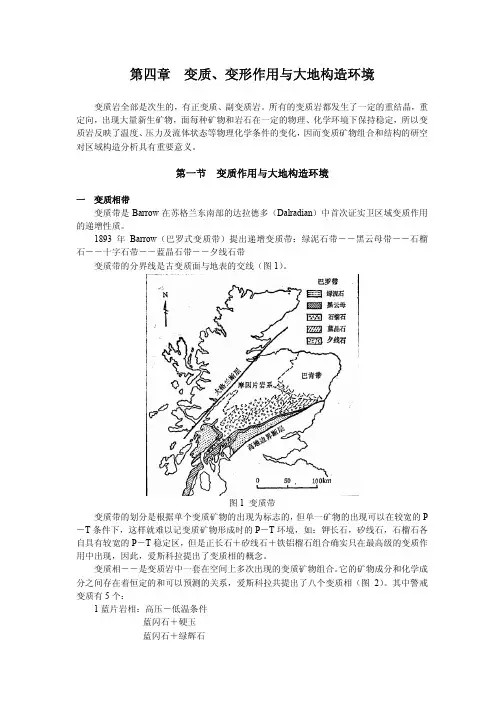

第一节 变质作用与大地构造环境一 变质相带变质带是Barrow在苏格兰东南部的达拉德多(Dalradian)中首次证实卫区域变质作用的递增性质。

1893年Barrow(巴罗式变质带)提出递增变质带:绿泥石带――黑云母带――石榴石――十字石带――蓝晶石带――夕线石带变质带的分界线是古变质面与地表的交线(图1)。

图1 变质带变质带的划分是根据单个变质矿物的出现为标志的,但单一矿物的出现可以在较宽的P -T条件下,这样就难以记变质矿物形成时的P-T环境,如:钾长石,矽线石,石榴石各自具有较宽的P-T稳定区,但是正长石+矽线石+铁铝榴石组合确实只在最高级的变质作用中出现,因此,爱斯科拉提出了变质相的概念。

变质相――是变质岩中一套在空间上多次出现的变质矿物组合。

它的矿物成分和化学成分之间存在着恒定的和可以预测的关系,爱斯科拉共提出了八个变质相(图2)。

其中警戒变质有5个:1蓝片岩相:高压-低温条件蓝闪石+硬玉蓝闪石+绿辉石蓝闪石+硬玉+石英2 绿片岩相:低级变质钠长石+绿帘石白云母+绿泥石+或-榍石(泥质岩)阳起石+绿泥石+硬绿泥石(基性岩)3 绿帘石-角闪岩相:介于绿片岩相与角闪岩相之间绿泥石+绿帘石+角闪石+钠长石4 角闪岩相:中高级变质石英+白云母+黑云母+矽线石(泥质)角闪石+斜长石+和(epsod)+矽线石(基性)方解石+透闪石+和方解石+石榴石+帘石(钙质)透闪石+镁橄栏石和+蛇纹石等(镁质)5 麻粒岩相:高温变质石英+钾长石+矽线石+石榴石(泥质)方解石+透辉石+镁橄栏石(方柱石、刚玉)(钙质)镁橄栏石+顽火辉石+尖晶石(镁质)图2变质相二 变质带1变质相系变质相系:压力控制或影响变质矿物组合。

俯冲带岩浆作用和变质作用俯冲带岩浆作用和变质作用位于板块俯冲边界的岛弧—海沟系以及活动大陆边缘,热流值出现急剧的变化。

在海沟地带,热流值极低;而位于火山岛弧地带的热流值相当的高。

这种热异常是地球深部动力的地表的反映。

板块俯冲所导致的压力和热力效应,又在很大程度上控制着俯冲带的岩浆活动和变质作用的发生。

一、板块俯冲带的岩浆活动岛弧和活动大陆边缘石火山活动的强烈地区,常平行于海沟呈弧形展布,俯冲带的火山活动以中酸性,特别是安山岩类为主;并且富含气体(主要为水蒸气),表现出爆发的性质。

喷出物以碎屑物质占优势,这是岩浆弧火山岩与其他构造环境火山岩的主要区别。

有火山碎屑、侵入岩以及变质岩屑构成的厚层杂砂岩,泥岩经常与火山岩互层,这种互层系是识别岩浆弧火山岩的重要标志之一,在岩浆弧区与火山岩共生的还有大量中酸性深成岩,它们广泛的侵入到火山岩和沉积岩堆积中。

俯冲带岩浆活动产生的主要岩石系列有:a、岛弧拉斑玄武系列;b、钙碱系列;c、岛弧碱性系列,以及其间的过渡系列(表1-1)。

岛弧拉斑系列与洋脊拉斑系列的区别是:铁镁比较高,SiO2较高,稀土丰度偏低,初始锶比值较高;钙碱系列与岛弧拉斑系列相比,很少有铁的富集,SiO2较多,明显富集大离子亲石元素,轻稀土略富集,随SiO2的增加K2O 增长较快;岛弧碱性系列少有或没有铁的富集,碱元素含量高,随SiO2的增加K2O急剧增长(如图),进一步分为两组:由碱性橄榄玄武岩、橄榄粗安岩、粗面岩、碱流岩组成的钠质组和由橄榄粗安岩、安粗岩等组成的钾质组(表1-2)。

表 1-1三种火山岩系列在诸构造中的分布表 1-2不同系列火山岩化学成分比较火山岩系列的鉴别由于钙碱系列火山岩可以作为岛弧的标志性岩石,故火山岩系列的鉴定在识别古岛弧,回复古构造环境中具有重要意义。

稀土元素的分配形式在判别火山岩的共生系列中很有价值。

如图4-9所示,随着从拉斑玄武岩系到钙碱性系列、碱性系列,稀土元素的分配型式从平坦型转变为富集型至强富集型。

区域变质作用区域变质作用是地壳板块运动和构造活动造成的,它是地球表层产生的一种重要地质现象。

区域变质对地球外层地质活动和地壳构造有重要意义,具有以下几个作用。

首先,区域变质作用可以改变岩石的物理性质和化学性质。

在高温、高压和热液等条件下,岩石中的矿物质发生物理和化学变化,形成新的矿物质和岩石组分。

这种变质作用可以改变岩石的结构和组成,使其具有更强的抗压性和抗拉性。

例如,在区域变质过程中,火成岩和沉积岩可以转变为变质岩,从而形成硬度更高、结构更稳定的岩石体。

其次,区域变质作用对岩石的矿物质和矿床生成有重要影响。

在区域变质作用过程中,矿石中的金属元素和有用矿物质会发生富集和重分布,进而形成矿床。

这种作用对经济地质学有重要意义,可以为矿产资源的勘探和开发提供重要依据。

例如,在区域变质过程中,铜矿石中的铜元素可能集中富集,形成铜矿床。

再次,区域变质作用参与了地球的物质循环过程。

在区域变质过程中,岩石中的碳、氧、氮等元素会发生变化,进而参与碳循环、氮循环和氧循环等地球物质循环过程。

这种作用对地球生态系统和气候演变具有重要影响。

例如,在区域变质过程中,岩石中的碳酸盐岩可能发生溶解作用,释放出大量的二氧化碳,进而影响大气中的气候等环境因素。

最后,区域变质作用对地壳板块运动和构造活动具有反馈作用。

地壳板块的运动和构造活动可以产生局部的高温、高压和变形应力,进而引发区域变质作用。

反过来,区域变质作用也可以通过改变岩石的物性和化学性质,进一步影响地壳板块的运动和构造变形。

这种反馈作用在地球的构造演化和构造地貌形成过程中起到至关重要的作用。

综上所述,区域变质作用对地球外层地质活动和地壳构造有重要意义。

它可以改变岩石的物理和化学性质,影响矿床的生成,参与地球物质循环过程,以及对地壳板块运动和构造活动具有反馈作用。

因此,研究区域变质作用对于理解地球的演化和资源勘探具有重要意义。

板块构造理论板块构造理论简介:板块构造理论是一种地质学理论,它用来描述地壳圈内大构造单元的形成、演化和变形过程的。

它的核心思想是说地球表面构成的由块状岩浆和液体物质构成的板块,它们在地质学意义上所组成的主要构造形态,称之为构造板块。

它们在地壳内演化、相互碰撞、取向和位移等过程,以及中央太平洋及其周边等特殊活动带上的火山和地震活动的全局复杂性的变化,都是板块构造理论的重点研究内容。

一、板块构造理论的概念:1、构造板块:指大构造单元,它们在地质学意义上由块状岩浆和液体物质构成,形成特定的主要构造形态,它们以特定的速度移动着,出现在地壳内的大构造单元,统称为构造板块。

2、板块构造理论:是一种地质学理论,它描述由构造板块出现的运动、演化、变形等情况,以表现出地壳的复杂变形性,以及活动的特征。

二、板块构造理论的内容:1、板块构造理论的定义:板块构造理论用来描述构造板块出现时所发生的大构造变形、演化、运动等情况,以及这些情况对地壳构成和变形的影响,以及中央太平洋及其周边火山和地震活动的变化等情况的研究。

2、板块构造的分类:板块构造可以按照大小不同划分为大小块,中小块和特小块等;板块构造可以分为单盐构造、双盐构造、三盐构造等;板块构造可以分为热带构造、温带构造和寒带构造等;板块构造可以分为火山构造、火山地震构造、深海地震构造等。

3、板块构造的形成机制:板块构造的形成机制主要包括沉积作用、变质作用、剥蚀作用、密度不平衡作用、重力滑动作用等。

4、板块构造理论的应用及其进步:板块构造理论有助于地质学家对于地质历史和构造发育积淀的变形机制和物理力学解释有更深入的了解,并且极大的促进了自然界的地质解剖。

在它的应用中,已经取得一定的进展,比如,可以用来解释地壳形成、变形等过程,以及中央太平洋及其周边的火山和地震活动的变化规律;可以帮助研究人员进行构造格局的识别和空间模式的建立,以及理解古今活动带始终给定的块体特征等等。

奇石中的地质现象——变质岩的结构和构造地球上存在着各种形态的石头,其中有些不仅仅是美丽的奇石,还隐藏着丰富的地质现象。

变质岩就是其中之一,它源于早期岩石在高温高压环境下发生变化,形成了新的矿物和结构。

本文将探讨变质岩的结构和构造,以便更加深入地了解地球的地质过程。

一、变质岩的结构与特征变质岩是地球上最广泛分布的岩石之一,包括片麻岩、页岩、石英岩、云母岩、大理岩、绿片岩和蛇纹石等。

变质岩的最大特点是由早期岩石在高温高压环境中发生变化形成的新的岩石,因此它们具有一些独特的结构和特征。

1. 片理结构变质岩中最常见的结构是片理结构,它是由岩石中不同矿物质的成份不同、硬度不同所引起的现象。

这些矿物质在变质作用下被重新排列,形成了一定方向性的层理。

在岩石中的各个层面上可以看到不同矿物质的明显界限,这种结构称为片理。

片理是变质岩中一个十分重要的结构,它能反映岩石中的应力状态、变形程度等变化。

2. 石英化结构石英化是变质岩中常见的变质作用之一,它是指酸性矿物和硅质沉积岩在高温高压环境下与地下水中高浓度的二氧化硅反应,形成新的矿物质——石英矿。

石英化的效果是使矿物质原来颗粒粗大的岩石细腻,结构坚实,而且让岩石具有一定的耐腐蚀性和抗风化能力。

3. 斑岩结构斑岩是变质岩中最基础的类型之一,通常它由辉石和斜长石组成,并含有许多小的晶体,称为地理化学元素。

在形成斑岩过程中,早期岩石的一部分矿物质会被高温高压下中的热水溶解,并将元素和矿物物质重新混合,然后在高温高压下结晶形成新的岩石。

这种结构称为斑岩结构,它是变质岩中的典型构造之一。

二、变质作用与变质岩的形成变质作用是指岩石在高温高压和化学反应作用下发生的变化过程,导致了早期岩石的成分、结构和形态发生改变,形成了新的岩石类型。

变质作用的形成以及变质岩的生成起源与以下几个方面有关。

1. 高温高压变质作用是在高温高压的条件下发生的,因此变质岩的形成需要有一定的温度和压力。

正常的岩石形成温度一般在1000度左右以上,而压力也巨大,约为1万倍以上,所以这些变质过程具有很强的灵敏性和难以预测性。