纳米测量光学实验

- 格式:docx

- 大小:158.35 KB

- 文档页数:8

6. 纳米测量光学实验一、 实验目的和内容1. 建立纳米测量的概念,了解其实现方法。

2. 了解微弱振动监测的原理3. 利用笔束激光干涉法进行纳米量级的位移测量。

二、 实验基本原理1.位移的纳米测量方法纳米科学是在纳米(10-9m )和原子(约10-8m )的尺度上(1nm ~100nm )研究物质的特性、物质相互作用以及如何利用这些特性的多学科交叉的前沿科学与技术。

纳米测量技术是纳米科学的一个重要分支。

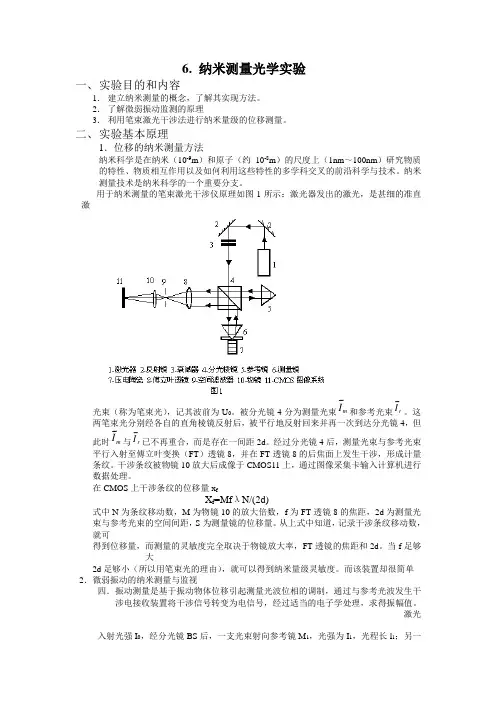

用于纳米测量的笔束激光干涉仪原理如图1所示:激光器发出的激光,是甚细的准直激光束(称为笔束光),记其波前为U 0。

被分光镜4分为测量光束m I ~和参考光束r I ~。

这两笔束光分别经各自的直角棱镜反射后,被平行地反射回来并再一次到达分光镜4,但此时m I ~与r I ~已不再重合,而是存在一间距2d 。

经过分光镜4后,测量光束与参考光束平行入射至傅立叶变换(FT )透镜8,并在FT 透镜8的后焦面上发生干涉,形成计量条纹。

干涉条纹被物镜10放大后成像于CMOS11上,通过图像采集卡输入计算机进行数据处理。

在CMOS 上干涉条纹的位移量x fX f =Mf λN/(2d)式中N 为条纹移动数,M 为物镜10的放大倍数,f 为FT 透镜8的焦距,2d 为测量光束与参考光束的空间间距,S 为测量镜的位移量。

从上式中知道,记录干涉条纹移动数,就可得到位移量,而测量的灵敏度完全取决于物镜放大率,FT 透镜的焦距和2d 。

当f 足够大2d 足够小(所以用笔束光的理由),就可以得到纳米量级灵敏度。

而该装置却很简单 2.微弱振动的纳米测量与监视四.振动测量是基于振动物体位移引起测量光波位相的调制,通过与参考光波发生干涉电接收装置将干涉信号转变为电信号,经过适当的电子学处理,求得振幅值。

激光入射光强I 0,经分光镜BS 后,一支光束射向参考镜M 1,光强为I 1,光程长l 1;另一支光束射向贴在振动台面上的测量反射镜M 2,光强为I 2,测量镜静止时光程长l 2。

纳米光学技术的基本原理和实验操作流程纳米光学技术是一种运用光学原理研究和操作纳米级尺度物质的科学技术。

它结合了纳米科学和光学技术的优势,可以对微观世界进行实时、非破坏性的观测和操控,为材料科学、生物医学、信息技术等领域的发展带来了新的机遇和挑战。

基本原理:纳米光学技术主要利用光的传播性质和与物质相互作用的特点,通过调控光的波长、强度和相位等参数,来实现对纳米级尺度物质的探测、成像和加工。

其中,主要包括以下几个基本原理:1. 表面等离子共振(Surface Plasmon Resonance,SPR):当光散射到金属纳米结构表面时,可以引发共振现象,即表面等离子共振。

利用这种现象,可以测量样品中等离子体积浓度、膜的厚度以及分子的亲和力等物理和化学信息。

2. 全息术(Holography):通过利用光的干涉和衍射效应,将光的信息存储在照相底片或光敏材料上,形成全息图像。

利用全息术可以实现高分辨率的成像和三维重建,对纳米级尺度结构进行表征和研究。

3. 等离子体共振(Plasmon Resonance):金属纳米颗粒具有独特的光学性质,当光与金属纳米颗粒相互作用时,可以产生等离子体共振现象。

例如,纳米金颗粒可以吸收和散射光,也可以通过改变光的频率或波长来调控等离子体共振的吸收和散射效应,从而实现纳米结构的探测和成像。

实验操作流程:进行纳米光学实验需要以下步骤和条件:1. 准备样品:根据实验目的选择和准备相应的纳米级尺度样品,可以是金属纳米颗粒、纳米材料薄膜或纳米生物分子等。

2. 光源选择:根据实验需求选择合适的光源。

常用的光源有氙灯、激光器和白炉等,其中激光器是常用的高亮度、高直流和单色性光源。

3. 光学系统搭建:根据实验需要搭建好合适的光学系统,包括光路调整、光学元件选择和安装等。

光学系统可以由准直器、物镜、滤光片、调制器等组成。

4. 数据采集与分析:根据实验设计选择合适的数据采集设备,例如像素均衡相机或光谱仪。

第1篇一、实验目的1. 了解纳米粒度仪的基本原理和操作方法。

2. 学习纳米粒度分析在材料科学、生物医学等领域的应用。

3. 通过实验,掌握纳米颗粒粒径和分布的测量方法。

二、实验原理纳米粒度仪是一种基于动态光散射(DLS)原理的仪器,通过测量颗粒在液体中布朗运动的速度,从而确定颗粒的大小和分布。

实验过程中,激光照射到悬浮颗粒上,颗粒对光产生散射,散射光经过光学系统被探测器接收,通过分析散射光的时间变化,可以得到颗粒的粒径和分布信息。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:纳米粒度仪、激光光源、样品池、计算机等。

2. 试剂:纳米颗粒悬浮液、分散剂、滤纸等。

四、实验步骤1. 样品准备:将纳米颗粒悬浮液用滤纸过滤,去除杂质,确保样品的纯净度。

2. 仪器设置:打开纳米粒度仪,调整激光光源、样品池等参数,使仪器处于正常工作状态。

3. 样品测量:将处理好的纳米颗粒悬浮液注入样品池,设定测量时间,启动仪器进行测量。

4. 数据处理:将测量得到的数据导入计算机,利用纳米粒度仪自带软件进行数据处理,得到粒径和分布信息。

5. 结果分析:根据实验结果,分析纳米颗粒的粒径分布、平均粒径等参数,并与理论值进行对比。

五、实验结果与分析1. 纳米颗粒粒径分布:实验测得纳米颗粒的粒径分布如图1所示。

从图中可以看出,纳米颗粒的粒径主要集中在20-50nm范围内,符合实验预期。

图1 纳米颗粒粒径分布2. 纳米颗粒平均粒径:根据实验结果,纳米颗粒的平均粒径为30.5nm,与理论值相符。

3. 纳米颗粒分散性:实验测得纳米颗粒的分散性较好,说明样品在制备过程中未发生团聚现象。

六、实验讨论1. 实验过程中,纳米颗粒的粒径分布和平均粒径与理论值相符,说明实验方法可靠,仪器性能稳定。

2. 实验结果表明,纳米颗粒的分散性较好,有利于其在材料科学、生物医学等领域的应用。

3. 在实验过程中,应注意样品的制备和仪器操作,以保证实验结果的准确性。

七、结论本次实验成功测量了纳米颗粒的粒径和分布,验证了纳米粒度仪在材料科学、生物医学等领域的应用价值。

纳米颗粒实验技术中的尺寸测量与误差控制方法近年来,纳米技术的迅猛发展为科学研究和工业应用带来了巨大的机遇与挑战。

在纳米领域中,对纳米粒子的尺寸进行准确测量和误差控制是十分关键的,因为颗粒的大小对其性质和应用有着重要影响。

本文将探讨一些常用的纳米颗粒尺寸测量方法以及误差控制方法。

一、光学显微镜测量光学显微镜是一种常见的纳米颗粒尺寸测量工具。

通过观察在显微镜下的纳米颗粒图像,可以估算其粒径。

但是,由于光学显微镜的分辨率有限,只能对大约100纳米以上的颗粒进行粗略测量。

此外,颗粒的形状和折射率对测量结果也会产生影响。

为了提高测量精度,科学家们还开发了一些显微镜技术的改进方法。

例如,透射电子显微镜(TEM)可以提供更高的分辨率,使得可以观察到纳米颗粒的细节。

同时,通过TEM技术还可以将样品进行投影处理,从而得到更为准确的尺寸结果。

二、扫描电子显微镜测量扫描电子显微镜(SEM)是一种对纳米颗粒进行表面形貌和尺寸测量的重要工具。

SEM利用电子束和样品之间的相互作用,通过检测反射和散射的电子信号来建立颗粒图像。

与光学显微镜不同,SEM具有更高的分辨率,可以检测到更小的颗粒,同时样品的形貌信息也可以得到更为详细的展示。

然而,SEM也有其局限性。

首先,由于电子束与样品的相互作用,样品需要通电处理,这可能会导致颗粒形貌的失真。

其次,样品表面的带电效应会影响电子信号的检测,从而对尺寸结果产生一定的误差。

因此,在SEM测量中需要采取合适的样品处理和检测方法以降低误差。

三、动态光散射测量动态光散射(DLS)技术是一种测量纳米颗粒尺寸和分布的重要方法。

该技术通过测量散射光的强度和波长分布来推断颗粒的尺寸。

与显微镜技术不同,DLS 可以同时测量大量的颗粒,因此能够提供更准确的尺寸分布信息。

然而,DLS也存在一些限制。

首先,DLS仅适用于液体中颗粒尺寸的测量,对于固体颗粒需要先进行分散处理。

其次,DLS对颗粒形状的敏感度较高,不同形状的颗粒可能导致不同的测量结果。

牛顿环实验在光学薄膜纳米结构设计与优化中的应用光学薄膜纳米结构是一种具有特殊光学性质的材料,广泛应用于传感器、显示器、光电子器件等领域。

而牛顿环实验是一种常见、传统的光学实验方法,可以用来测量光学薄膜的厚度以及检测其质量。

本文将介绍牛顿环实验在光学薄膜纳米结构设计与优化中的应用。

一、牛顿环实验的原理及方法牛顿环实验是基于干涉现象的光学实验方法。

其原理是利用两个平行玻璃面之间的干涉现象,通过观察干涉环的形状和颜色变化来推断材料的性质和厚度。

具体的实验方法为,将一块光学薄膜置于平行玻璃板之间,使其与外界环境隔离。

然后,在光学薄膜上方垂直投射一束单色光,观察在平行玻璃板上形成的干涉环。

二、牛顿环实验在光学薄膜厚度测量中的应用牛顿环实验在光学薄膜厚度测量中有着重要的应用。

传统的光学薄膜厚度测量方法通常需要复杂的仪器和实验步骤,而牛顿环实验则可以简化这个过程。

通过观察干涉环的直径和颜色变化,可以推断出光学薄膜的厚度,实现了对光学薄膜厚度的快速、准确测量。

三、牛顿环实验在光学薄膜纳米结构设计中的应用除了在光学薄膜厚度测量中的应用,牛顿环实验还在光学薄膜纳米结构设计中发挥着重要的作用。

光学薄膜纳米结构的设计目的是通过调控其光学性质来实现特定的功能。

通过利用牛顿环实验,可以对光学薄膜纳米结构进行优化设计。

例如,在太阳能电池中,可以通过调整光学薄膜的厚度和折射率,提高光吸收效率和电池的光电转换效果。

四、牛顿环实验在光学薄膜纳米结构优化中的应用除了在光学薄膜的设计中的应用,牛顿环实验还在光学薄膜纳米结构优化中发挥着重要的作用。

通过观察牛顿环的形状和颜色变化,可以判断光学薄膜的性能和质量。

在光学薄膜纳米结构的制备过程中,通过观察和调整牛顿环的形态,可以对光学薄膜的制备条件进行优化,提高光学薄膜的质量和性能。

综上所述,牛顿环实验在光学薄膜纳米结构设计与优化中具有重要的应用价值。

通过牛顿环实验可以快速、准确地测量光学薄膜的厚度,同时可以对光学薄膜的纳米结构进行优化设计和制备优化。

纳米材料是指其特征尺寸为 1~100nm 范围内的材料, 其中包括纳米粉体材料, 纳米复合材料,纳米( 结构) 薄膜和纳米结构块体材料等。

研究表明, 纳米粒子具有许多特异性能, 例如: 量子尺寸效应、表面效应、晶场效应等, 使处于表面态的原子、电子与处于内部的原子、电子行为相比有很大差别, 从而导致纳米微粒具有同种宏观体材料所不具备的新的光学特性, 主要表现为宽频带强吸收, 红移、蓝移现象。

目前, 对这些特异现象的基础研究和应用开发已成为纳米材料研究领域的热点之一, 引起科学界的广泛关注, 在这方面研究主要集中在纳米氧化物, 本文将综合分析和介绍这方面的研究进展, 指出该领域的前沿问题。

1. 分子光谱吸收机理分子吸收光谱根据吸收电磁波范围分为红外吸收光谱、紫外—可见吸收光谱。

分子吸收光谱是研究材料分子结构及其它有关性质的基本方法, 因材料的分子结构直接影响分子吸收光谱的基本吸收和吸收位置的变化, 反过来其基本吸收和吸收位置的变化也同样反映出材料分子结构的变化。

以下先从红外吸收光谱、紫外—可见吸收光谱的吸收机理来分析引起分子吸收光谱红移、蓝移。

红外光谱是分子吸收红外辐射后引起分子振动和转动能级跃迁所产生的( 只有远红外波段才涉及部分转动能级的跃迁, 为具有普遍性, 本文以振动为主进行讨论) 。

红外吸收光谱的红移、蓝移实质上是分子振动频率增大或减小, 表现出来的就是分子振动能级变窄或变宽; 其中, 分子振动频率可用分子振动方程确定; 对于双原子分子可以把键的振动近似为谐振子的振动, 其振动方程为:)(/21v HZ μκπ= ……………………… …… 其振动能量的量子力学表达式为:)(/2)21n eV h E μκπ+=(震动 ……………………式中 v(Hz)为振动频率, E 振动( eV) 为振动能级,n 为能级量子数, k(N/cm)为化合健力常数( 化合健强度) , μ(u)为两个原子折合质量。

物理实验中的纳米光学技术及其应用近年来,纳米光学技术作为一种先进的实验手段,已经在物理学领域引起了广泛的关注。

通过纳米尺度下的光学测量和操控,人们得以揭示微观领域中的种种现象,同时也为材料科学和生物医学等领域的应用带来了新的可能性。

一、纳米光学技术的原理和方法纳米光学技术的核心在于对纳米尺度下的光学现象进行研究和利用。

其基本原理是通过使用纳米级的结构或器件,控制光的传播和相互作用行为。

从而实现对物质微观性质的观测和操控。

在实验中,人们常常使用扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)等高分辨率显微镜技术,将探测光纳米级尺度下的物理量,如光的强度、相位、极化状态等。

利用非线性光学效应,可以进一步扩展这些纳米光学探测手段的应用。

二、纳米光学技术的应用领域纳米光学技术在物理学以及其他科学领域的应用极其广泛。

以下将介绍几个典型的应用案例。

1. 纳米光子学器件纳米光学技术为制备高性能和高效率的纳米光子学器件提供了新的思路。

通过精确控制纳米级结构的形貌和材料性质,可以实现光场增强、光波导、光谱调制等功能。

这些器件在光信息传输、激光加工和光电子学等方面具有重要的实际应用价值。

2. 纳米材料的光学性质研究纳米材料表面的局域光学性质与宏观材料存在很大差异。

通过纳米尺度下的光学测量,可以研究这些纳米材料的特殊光学行为。

例如,人们可以通过观测纳米结构表面等离子体共振现象,探索纳米材料的量子效应和表面等离子激元耦合等现象。

3. 生物医学领域的应用纳米光学技术的高分辨率和高灵敏度为生物医学领域的疾病检测和治疗提供了新的手段。

例如,通过纳米光学技术可以实现对单个生物分子的检测,用于早期癌症的诊断。

此外,纳米粒子的表面增强拉曼散射技术被广泛应用于细胞成像和分析等领域。

三、纳米光学技术面临的挑战和展望尽管纳米光学技术取得了一系列研究和应用上的突破,但仍然面临一些挑战。

首先,纳米级结构的制备和测量技术需要更高的精度和可控性。

机械工程学科应用型研究生综合实验实验指导书(微纳米测量技术分册)王景贺主编赵学增主审机电工程学院2013年1月目录实验一超精密加工表面的微观形貌检测 (1)实验1.1非球面测量系统认知实验 (1)实验1.2非接触白光干涉仪认知实验 (3)实验1.3原子力显微镜 (5)实验二超精密加工表面的机械力学特性检测 (20)实验一 超精密加工表面的微观形貌检测实验1.1非球面测量系统认知实验一、实验目的了解非球面测量系统的基本构造及工作原理,明确仪器的适用范围。

二、仪器概述Form Talysurf PGI 1240非球面测量系统,如图1-1所示,是由英国Taylor Hobson 公司研发的高测量精度仪器,其纵向分辨率达到了亚纳米级,可用于通用测量、轴承测量和光学非球面测量,借助该公司自行开发的基于PC 的测量数据分析软件µltra Windows ®可完成非球面形状参数和粗糙度参数的分析等。

该测量系统的主要性能参数,详见表1-1。

基座X 驱动箱立柱控制柜(内有控制器及计算机主机)运动控制杆打印机图1-1 Form Talysurf PGI 1240轮廓仪表1-1 Form Talysurf PGI 1240相关性能参数三、仪器的工作原理偏折棱镜柱面棱镜半波片输出分光镜分光棱镜止推轴承a)实物图 b)内部原理图图1-2 PGI 式触针传感器 Form Talysurf PGI 1240与其它触针式表面轮廓仪一样,是由工作台、驱动器、传感器、触针、数据采集器等主要部件组成。

其中的传感器是轮廓仪的最主要部件之一。

传感器的类型可分为电感式、电容式、压电式、干涉式及光栅式等。

Form Talysurf PGI 1240采用了相位光栅干涉式(PGI, Phase Grating Interferometric)触针传感器。

传感器实体如图1-2 a) 椭圆内所示,测量原理图如图1-2 b) 所示,PGI 主要由一个曲面衍射光栅组成,它装在测杆的尾端,以使其轴线和止推轴承轴线一致。

光学测量方法实现在纳米级别量测并可视光学测量是一种常用的非接触式测量方法,可以在不破坏被测对象的情况下获取其表面形貌和尺寸信息。

由于光学测量具有高精度、高效率和无损检测等优点,在纳米级别的测量领域得到了广泛应用。

纳米级别的测量是科学研究和工程技术中的重要任务,对于探索纳米世界的新现象和提高纳米器件制造的精度至关重要。

光学测量方法在纳米级别的量测中发挥着重要作用,可以实现非常精确的表面形貌和尺寸量测,并且具有可视化的特点。

在纳米级别的光学测量中,常用的方法有:1. 扫描近场光学显微镜 (SNOM):这种方法利用纳米尺度的近场光学原理,将光源聚焦到纳米尺度的探针尖端,通过探测光与被测样品相互作用的变化,来实现纳米级别的量测。

通过控制探测器的移动,可以在纳米级别内进行图像扫描,获取高分辨率的纳米级别表面形貌信息。

2. 原子力显微镜 (AFM):原子力显微镜是一种通过探针与被测样品之间的相互作用力来获取样品表面形貌的测量方法。

它不仅可以在纳米级别内测量样品的表面形貌,还可以实现原子级别的分辨率。

通过探测器的移动和探针的借助,可以实现在纳米级别内的量测并可视化。

3. 散射光学一维和二维显微镜:这种方法利用样品散射的光学特性,通过一维或二维的显微镜来实现纳米级别的量测。

通过对散射光的方向、强度和偏振状态进行测量和分析,可以获取样品表面形貌和尺寸的信息。

而且,这种方法具有实时、快速和无需接触样品的特点,非常适合对纳米级别结构进行量测。

需要注意的是,在纳米级别的光学测量中,仪器的精度和分辨率非常重要。

为了提高测量的准确性和可靠性,通常会采用先进的光学元件、高稳定性的光源和精密的控制系统来构建测量系统。

此外,还需要进行有效的信号处理和数据分析,以提取出真实、准确的纳米级别量测结果。

光学测量方法在纳米级别量测中的应用非常广泛。

例如,在纳米科学和纳米技术中,常用光学测量方法来研究纳米材料的光学性质、光学波导器件的制备和性能评估等。

物理实验技术的纳米光学实验方法纳米光学实验方法是一种利用纳米尺度的光学技术来探索和研究光的性质和相互作用的方法。

随着纳米科学和纳米技术的发展,纳米光学实验方法也得到了极大的发展和应用。

本文将介绍一些常见的物理实验技术中的纳米光学实验方法。

首先,介绍一种常用的纳米光学实验方法——表面增强拉曼散射(Surface-enhanced Raman scattering,SERS)。

SERS利用金属纳米结构表面的局部电场增强效应,使样品吸收的光子增强数百到数十万倍,从而使拉曼散射信号得到显著增强。

这种方法非常适用于表面吸附分子的检测和分析。

SERS可以实现对纳米级的物质进行表面分析,从而揭示其结构和性质,这在材料研究和化学分析中有着广泛的应用。

其次,介绍一种基于电磁场调控的纳米光学实验方法——表面等离子体共振(Surface plasmon resonance,SPR)。

SPR是一种通过掺杂金属或金属纳米颗粒来实现光的局部电磁场增强效应的实验技术。

这种方法通过改变金属纳米颗粒的形状、尺寸和排列方式,实现对光的吸收、散射和传输的调控。

SPR技术广泛应用于传感器、光电子学、光学显微镜等领域,它们可以实现对生物分子、细胞和材料的检测、分析和成像。

另外,介绍一种基于表面等离子体激元的纳米光学实验方法——局域表面等离子体共振(Localized surface plasmon resonance,LSPR)。

LSPR是一种通过纳米尺度金属结构表面的局部电磁场增强效应来实现对光的调控的方法。

不同于SPR,LSPR是一种在纳米尺度上发生的现象,其具有更强的局部增强效应,可以实现对单个分子、单个纳米粒子等的检测和成像。

LSPR在纳米光学领域的应用非常广泛,例如在纳米传感器和纳米光学器件的设计和制备中有着重要的作用。

此外,还有一种纳米光学实验方法——近场光学显微镜(Scanning near-field optical microscopy,SNOM)。

纳米尺度下材料的光学性能测试方法介绍引言:随着纳米技术的快速发展,纳米材料的特殊性质和应用潜力引起了广泛的关注。

光学性能作为纳米材料研究的重要指标之一,对于了解和优化材料的光学性质具有重要意义。

本文将介绍几种常见的纳米尺度下材料光学性能测试方法,包括吸收光谱、荧光光谱、拉曼光谱和表面等离子共振。

一、吸收光谱吸收光谱是一种常用的光学性能测试手段,用于研究材料对特定波长光的吸收现象。

通过测量样品在不同波长下的吸收与透射能力,可以获得材料的吸收光谱图像。

纳米材料在可见光到紫外光(UV-Vis)范围内具有明显的吸收特性。

该方法可以提供材料的吸收峰位置、光吸收强度以及材料吸收特性的变化趋势等信息。

常见的仪器有紫外可见分光光度计(UV-Vis spectrophotometer)和纳米颗粒浓度测定仪等。

二、荧光光谱荧光光谱是通过激发材料后,测量材料发射的荧光光的强度和波长的变化。

纳米材料常常表现出独特的荧光特性,如量子点和量子棒等。

纳米材料的荧光发射峰位可通过荧光光谱进行测量和分析。

荧光光谱可以提供材料的发光峰位、发射光谱的峰值位置以及荧光效率的信息。

三、拉曼光谱拉曼光谱是一种分析材料结构和化学成分的光学测试方法。

该方法通过测量散射光的频率差,分析与分子振动频率相关的信息,获得具体的化学成分和结构特征。

拉曼光谱的优点是无需特殊样品处理,不容易产生物质表面改变和降解。

在纳米材料的研究中,拉曼光谱被广泛应用于表征材料颗粒的尺寸、结构、形貌以及表面纯度。

常见的仪器有激光拉曼光谱仪等。

四、表面等离子共振表面等离子共振(Surface Plasmon Resonance, SPR)是一种基于金属表面等离子共振现象的光学测试手段。

该方法利用金属薄膜的表面等离子体激元模式产生共振吸收或散射现象,测量材料吸附和解吸过程中的光学性质变化。

纳米材料表面的等离子共振现象对应不同波长,通过测量共振角度变化,可以获得材料表面性质的信息。

纳米材料对光学性质的改变与调控实验随着科技的进步和人类对物质世界的探索,纳米材料的研究和应用正逐渐成为热门的领域。

纳米材料的特殊性质使其在许多领域具有潜在的应用前景,如光学、电子、磁性等。

本文将重点讨论纳米材料对光学性质的改变和调控实验。

纳米材料由于其尺寸在纳米级别范围内,使其具有与宏观材料不同的光学特性。

经典力学的规律和公式在宏观物质上成立,但在纳米尺度下需要采用量子力学的理论来描述。

纳米材料的光学性质受到量子效应的影响,包括电子结构、能带结构和禁带宽度等。

在纳米材料中,电子的束缚和量子限制效应使其能级结构发生变化,从而导致材料的光学性质的改变。

在纳米材料的光学性质改变方面,表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)是一个重要的研究方向。

当光通过纳米材料表面时,电子和光之间的相互作用导致表面等离子体共振的产生。

表面等离子体共振现象使纳米材料表面出现强烈的吸收和散射光现象,从而改变了材料的光学性质。

这种现象在纳米材料传感器、光学器件和纳米光子学等领域具有重大应用价值。

为了研究和调控纳米材料的光学性质,科学家们进行了一系列实验。

其中,一种常用的实验方法是光谱分析技术。

通过对纳米材料的光谱进行测量和分析,可以揭示材料的光学特性和性质。

例如,紫外-可见吸收光谱可以用来研究纳米材料的吸收特性和能带结构;拉曼光谱可以用来研究纳米材料的晶格振动和表面等离子体共振等。

这些实验结果为研究人员提供了对纳米材料的光学性质进行定量分析和调控的基础。

此外,纳米材料的制备方法也对其光学性质的改变和调控起着重要作用。

目前,常用的纳米材料合成方法包括溶液法、气相法、凝胶法等。

这些方法可以通过控制反应条件、添加表面活性剂或催化剂等手段实现对纳米材料形貌、尺寸和结构的调控。

例如,可以通过调节反应温度、浓度和反应时间等参数来控制纳米材料的形貌和尺寸,从而影响其光学性质。

研究人员可以通过合成纳米材料的方法来实现对其光学性质的有针对性的调控和改变。

物理实验技术中如何进行纳米技术实验随着科技的快速发展,纳米技术已经成为了现代物理学领域的一个热门话题。

纳米技术涉及到纳米级别的物质结构和性质,在很大程度上影响着不同领域的发展。

为了研究和应用纳米技术,物理实验技术在纳米尺度下也发生了很大的变化和进步。

本文将介绍如何进行纳米技术实验,包括实验设备、样品处理以及测量技术等内容。

1. 实验设备纳米技术实验通常需要使用高精度和高性能的实验设备。

例如,扫描电子显微镜是一种常见的用于观察纳米级别物质形貌和表面性质的仪器。

它能够对样品进行高分辨率的成像,使研究人员能够观察和分析纳米级别的结构。

此外,准分子激光扫描显微镜、纳米级别的探测仪器以及纳米操作平台等设备也是进行纳米技术实验的重要工具。

2. 样品处理样品处理是进行纳米技术实验的一个关键环节。

在处理过程中,需要特别注意杂质和颗粒的控制,以确保样品的纯净度和可重复性。

常见的样品处理方法包括化学合成、物理气相沉积以及表面掺杂等。

这些方法可以有效地控制纳米材料的形貌、结构和性质,为纳米技术实验提供可靠的样品基础。

3. 测量技术纳米技术实验中,测量技术对于获得准确的数据和结果至关重要。

常见的纳米测量技术包括原子力显微镜、扫描隧道显微镜、高分辨率透射电子显微镜等。

这些技术能够非常精确地测量纳米尺度下的物理性质,例如电荷、电磁场分布、力的大小等。

通过测量技术的应用,可以更加深入地了解纳米级别结构和性质的变化规律。

4. 数据分析进行纳米技术实验后,还需要对实验数据进行充分的分析。

数据分析可以帮助研究人员从实验结果中提取有意义的信息,并解释所观察到的现象。

常见的分析方法包括图像处理、数据拟合和模型构建等。

这些方法能够帮助研究人员发现和解释纳米尺度下的物理现象,并提供理论依据。

5. 应用和未来发展纳米技术实验不仅仅只是为了研究纳米尺度下的物理现象,还可以用于开发各种纳米材料和纳米器件。

例如,纳米材料的制备和表征可以为能源存储和转换、生物医学、信息技术等领域的应用提供基础。

基于纳米材料的超快光电探测技术研究及应用随着科技的不断发展,纳米材料已经成为了研究热点之一。

作为一种具有超出传统材料的特性的材料,纳米材料在各个领域中都有着广泛的应用,其中光电探测技术也不例外。

纳米材料的超快光电探测技术基于纳米材料的超快光电探测技术是指利用纳米材料的特殊特性对光波进行探测,实现高速且高效的光电转换。

纳米材料的特殊特性主要表现在以下两个方面。

首先是纳米材料纳米级尺寸的特性。

纳米材料的尺寸非常小,通常在1~100纳米之间。

这种小尺寸有助于提高纳米材料的光电转换效率,因为小尺寸意味着更少的内部阻力和更近的电子距离。

此外,小尺寸也意味着更短的响应时间,从而实现了对超快光的响应。

其次是纳米材料的量子限制效应。

纳米材料的量子限制效应是指由于纳米材料的尺寸限制,其表面和体内的电子将具有不同的能量级。

这种效应意味着纳米材料能够吸收和发射特定波长的光,因此可以用于选择性地探测和转换光波。

利用这些特殊特性,基于纳米材料的超快光电探测技术已经取得了很多研究成果。

例如,在光通信领域,通过利用纳米颗粒的量子限制效应和表面等离子体共振效应等特性,可以实现超高速光通信。

同时,基于纳米颗粒的天线也能够帮助增强光信号,从而实现更高效的光通信。

基于纳米材料的超快光电探测技术的应用除了在光通信领域,基于纳米材料的超快光电探测技术还有很多其他的应用。

主要包括以下几个方面。

首先是在纳米光学中的应用。

利用纳米颗粒的表面等离子体共振效应和量子限制效应,可以实现纳米级别的光学成像和荧光探测,从而开展纳米光学的研究。

第二,基于纳米材料的超快光电探测技术还能在生物医学应用中发挥作用。

例如,在分子药物的研究中,利用基于纳米材料的超快光电探测技术,可以实现对分子等微观层面进行更准确的探测和测量,从而实现更有效的分子药物研究。

第三,还可以将基于纳米材料的超快光电探测技术应用于半导体器件的制造和研究中。

通过基于纳米颗粒的光学技术,可以实现对半导体器件的精细控制和分析,从而提高其性能和功能。