九年级语文《得道多助失道寡助》教学设计

- 格式:docx

- 大小:8.94 KB

- 文档页数:3

《得道多助,失道寡助》教案设计一、教学内容本课选自《语文》九年级上册第五单元《论孟》中的《孟子·公孙丑下》章节。

详细内容主要围绕“得道多助,失道寡助”的论点展开,通过分析历史典故,阐述施行仁政的重要性以及其在人际关系和国家治理中的体现。

二、教学目标1. 理解并掌握“得道多助,失道寡助”的含义,认识到施行仁政的重要性。

2. 分析孟子论证观点的方法,学习运用历史典故、寓言故事等论证手段。

3. 培养学生树立正确的道德观念,提高道德修养。

三、教学难点与重点难点:理解并运用孟子论证观点的方法,分析“得道多助,失道寡助”在现实生活中的体现。

重点:掌握“得道多助,失道寡助”的含义,学习孟子的道德观念。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:课本、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过讲述一个实践情景,例如一位学生在帮助同学解决问题后得到了大家的感激和尊敬,引导学生思考“得道多助,失道寡助”的含义。

2. 新课导入:让学生翻开课本,阅读《孟子·公孙丑下》的相关内容,引导学生关注孟子论证观点的方法。

3. 讲解:分析“得道多助,失道寡助”的含义,结合历史典故和现实生活实例,阐述施行仁政的重要性。

4. 例题讲解:讲解一道关于“得道多助,失道寡助”的例题,让学生学会运用所学知识分析问题。

5. 随堂练习:让学生结合自身经历,讨论“得道多助,失道寡助”在生活中的具体表现,并进行小组交流。

六、板书设计1. 大《得道多助,失道寡助》2. 副施行仁政,广结善缘3. 板书内容:a. “得道多助,失道寡助”的含义b. 孟子论证观点的方法c. 施行仁政的重要性d. 生活中的实例七、作业设计1. 作业题目:结合所学内容,以“得道多助,失道寡助”为主题,写一篇议论文。

a. 引言:简要介绍“得道多助,失道寡助”的含义。

b. 主体:运用孟子论证观点的方法,结合实例阐述施行仁政的重要性。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励学生在课后阅读更多关于孟子思想的著作,深入了解孟子的道德观念,提高自身道德修养。

《得道多助失道寡助》教案【优秀5篇】教案是教师为顺利而有效地开展教学活动,根据课程标准,教学大纲和教科书要求及学生的实际情况,以课时或课题为单位,对教学内容、教学步骤、教学方法等进行的具体设计和安排的一种实用性教学文书。

的小编精心为您带来了《得道多助失道寡助》教案【优秀5篇】,在大家参照的同时,也可以分享一下给您最好的朋友。

《得道多助失道寡助》说课稿篇一苏教版九年级语文《得道多助失道寡助》说课稿《得道多助,失道寡助》选自苏版初中语文第九册诵读欣赏的内容,是一篇文质兼美的经典之作,鉴于是诵读欣赏篇目在设计教案时注重在读中理解,在读中品味,在读中感悟,在备课时以诵读为主线采用合作探究的方式采取诵读、点拨、讨论、质疑等方法调动学生的学习积极性。

一、说教材:《得道多助,失道寡助》这篇短论,记叙了战争中民心向背的问题,指出民心所向是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。

文章从决定战争胜负的因素这一角度出发,通过对“天时”“地利”“人和”三个条件的比较,阐述了“人和”对战争胜利的决定性作用。

由此,再加引申,提出“得道者多助,失道者寡助”的诊断,阐明了施得“仁政”的必要性。

由战事到国事,道理由浅入深,具有极强的说服力,明确了是否“人和”决定战争的胜败;能否施行“仁政”,决定君主能否得到天下的重要意义,对学生的情感、态度和价值观的培养有重要的意义。

二、说教法:依据新课程理念,学生是学习和发展的主体。

本节课我采用以下教学方法实施教学。

以读为核心,讨论点拨,师生互动。

(一)诵朗读法用以读带讲的方式,使学生在朗读中感知课文,理解课文。

并学习课文的语言艺术。

(二)设疑导读、合作探究从不同角度设疑,巧设疑,启发学生思考,让学生发挥自主、合作、探究的精神,解决疑问,把握课文内涵。

三、说学法:新的语文课程标准提倡学生自主学习,合作学习,探究学习方式,就是让学生在学习过程中去体验;而且本节课执教对象为初三学生,他们已经有一定的文言积累和自学能力。

《得道多助,失道寡助》教案范文一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地理解和运用成语“得道多助,失道寡助”;(2)能够分析成语的来源和含义;(3)能够运用成语造句,表达自己的观点。

2. 过程与方法:(1)通过阅读和讨论,培养学生的阅读理解和团队协作能力;(2)通过成语接龙游戏,提高学生的语言运用能力和反应能力。

3. 情感态度与价值观:(1)引导学生认识到诚信、公正、友善等品质的重要性;(2)培养学生积极向上的人生态度和团队合作精神。

二、教学重点与难点:重点:成语“得道多助,失道寡助”的正确理解和运用。

难点:成语的来源和含义的分析。

三、教学过程:1. 导入:通过讲解成语“得道多助,失道寡助”的由来,引发学生对成语的兴趣,激发学生的学习热情。

2. 教学内容:(1)讲解成语“得道多助,失道寡助”的含义;(2)分析成语的来源,讲解相关的历史故事或例句;(3)通过成语接龙游戏,让学生运用成语,提高语言表达能力。

3. 学生活动:(1)参与讨论,理解成语的含义;(2)通过成语接龙游戏,运用成语;(3)分享自己用成语造句的经历,表达观点。

四、教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在讨论和游戏中的表现,评价学生的参与度和积极性。

2. 成语运用能力:通过学生的成语接龙游戏和造句,评价学生对成语的理解和运用能力。

3. 情感态度与价值观:通过学生的分享和讨论,评价学生在诚信、公正、友善等方面的认识和态度。

五、教学反思:在课后,教师应反思教学效果,针对学生的表现,调整教学方法和策略,以提高学生的学习兴趣和能力。

关注学生在情感态度与价值观方面的培养,引导学生树立积极向上的人生态度和团队合作精神。

六、教学准备:1. 教材或教学资源:成语故事书籍、成语接龙游戏卡片等;2. 教学工具:黑板、粉笔、多媒体设备等;3. 教学环境:安静、舒适的教室,有利于学生集中注意力。

七、教学步骤:1. 导入:通过讲解成语“得道多助,失道寡助”的由来,引发学生对成语的兴趣,激发学生的学习热情;2. 讲解成语:讲解成语“得道多助,失道寡助”的含义,分析成语的来源,讲解相关的历史故事或例句;3. 成语接龙游戏:组织学生进行成语接龙游戏,让学生在游戏中运用成语,提高语言表达能力;4. 学生造句:鼓励学生用成语“得道多助,失道寡助”造句,表达自己的观点;5. 总结与反思:总结本节课的学习内容,引导学生反思自己在学习过程中的优点和不足。

《得道多助失道寡助》优秀教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《得道多助失道寡助》。

(2)理解文章中的关键词语和句子,如“得道多助”、“失道寡助”等。

(3)了解文章的背景和意义,理解“天时、地利、人和”的关系。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作学习和探究学习,提高学生的语文素养。

(2)运用朗读、讨论、问答等方式,培养学生的思维能力和表达能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生热爱祖国优秀传统文化的精神。

(2)引导学生树立正确的道德观念,明白“得道多助失道寡助”的道理。

二、教学重点与难点:重点:正确朗读和背诵《得道多助失道寡助》。

难点:理解文章中的关键词语和句子,如“得道多助”、“失道寡助”等。

三、教学准备:1. 教师准备《得道多助失道寡助》的文本和注释。

2. 准备相关的背景资料和图片。

3. 准备教学多媒体设备。

四、教学过程:1. 导入新课:(1)教师简要介绍《孟子》和《得道多助失道寡助》的背景。

(2)引导学生关注文章中的关键词语和句子。

2. 自主学习:(1)学生自主朗读和背诵文章。

(2)学生自主翻译和理解文章内容。

3. 合作学习:(1)学生分组讨论,交流对文章的理解和感悟。

(2)每组选代表进行分享,汇报讨论成果。

4. 探究学习:(1)教师提出问题,引导学生深入思考和探究。

(2)学生回答问题,表达自己的观点和见解。

5. 总结与拓展:(1)教师对学生的学习情况进行点评和总结。

(2)引导学生进行拓展学习,如阅读其他孟子的文章或相关书籍。

五、作业布置:1. 抄写并背诵《得道多助失道寡助》。

2. 写一篇关于“得道多助失道寡助”的道理在实际生活中的应用的文章。

六、教学评价:1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、发言积极性和学习态度,评价学生的自主学习、合作学习和探究学习的能力。

2. 作业评价:检查学生抄写和背诵的情况,以及学生写的关于“得道多助失道寡助”的道理在实际生活中的应用的文章,评价学生的理解和运用能力。

得道多助失道寡助教案得道多助,失道寡助,出自《孟子·公孙丑下》,指站在正义、仁义方面,会得到多数人的支持帮助;违背道义、仁义,必然陷于孤立。

下面是小编为大家整理的得道多助失道寡助教案一等奖,供大家参考!得道多助失道寡助教案11、知识目标(1)通过整体感知课文内容,让学生初步了解文章大意。

(2)用认读、译读、思读、悟读四种方式教、学,让学生掌握生动形象的语言、把握文章的内容。

(3)积累重要文言词语,并把握其词义。

如:郭、夫、委、去、域、兵革、亲戚等。

(4)结合注释,借助工具书能自己释义、翻译这篇文言文。

2、能力目标(1)通过学习本文,让学生懂得战争中“人和”的重要作用。

(2)强调师生对话,生生对话,创设问题情景。

(3)学习古人的论证方法。

3、德育目标(1)强调“人和”的作用,引导学生学习做人的道理。

(2)让学生认识孟子超人的智慧和对国家作出的贡献,增强学生的民族自尊心和自豪感。

(3)通过思读、悟读,让学生开拓视野,陶冶情操。

一、情景导入二、教学重点:理清论证思路,把握说理方法。

三、教学难点:论证结构的把握。

四、教学方法:以读为核心,讨论点拨,师生互动。

五、教具准备:多媒体、示范朗读带六、课时安排:1课时七、教学过程:教学角度教师活动学生活动估计时间第一板块(认读)一、情景导入中国有句俗话:得民心者得天下。

在中国历,得民心者得天下的君主同学们能列举处几位呢?孟子一生满腹经纶,不在其位而谋“仁政”,展现出他以天下为己任的博大胸怀。

今天,让我们一起来学习孟子的《得道多助,失道寡助》这篇文章,让大家了解一种能够克敌制胜的方法。

二、资料助读(多媒体展示)孟子(公元前372~公元前289),名轲,思想家,教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,并有“亚圣”之称。

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及哲学、_、教育思想等学术问题的论争。

全书共七篇,分《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》7篇,计261章,约35000字。

得道多助失道寡助教案得道多助,失道寡助,出自《孟子·公孙丑下》,指站在正义、仁义方面,会得到多数人的支持帮助;违背道义、仁义,必然陷于孤立。

下面是小编为大家整理的得道多助失道寡助教案一等奖,供大家参考!得道多助失道寡助教案11、知识目标(1)通过整体感知课文内容,让学生初步了解文章大意。

(2)用认读、译读、思读、悟读四种方式教、学,让学生掌握生动形象的语言、把握文章的内容。

(3)积累重要文言词语,并把握其词义。

如:郭、夫、委、去、域、兵革、亲戚等。

(4)结合注释,借助工具书能自己释义、翻译这篇文言文。

2、能力目标(1)通过学习本文,让学生懂得战争中“人和”的重要作用。

(2)强调师生对话,生生对话,创设问题情景。

(3)学习古人的论证方法。

3、德育目标(1)强调“人和”的作用,引导学生学习做人的道理。

(2)让学生认识孟子超人的智慧和对国家作出的贡献,增强学生的民族自尊心和自豪感。

(3)通过思读、悟读,让学生开拓视野,陶冶情操。

一、情景导入二、教学重点:理清论证思路,把握说理方法。

三、教学难点:论证结构的把握。

四、教学方法:以读为核心,讨论点拨,师生互动。

五、教具准备:多媒体、示范朗读带六、课时安排:1课时七、教学过程:教学角度教师活动学生活动估计时间第一板块(认读)一、情景导入中国有句俗话:得民心者得天下。

在中国历,得民心者得天下的君主同学们能列举处几位呢?孟子一生满腹经纶,不在其位而谋“仁政”,展现出他以天下为己任的博大胸怀。

今天,让我们一起来学习孟子的《得道多助,失道寡助》这篇文章,让大家了解一种能够克敌制胜的方法。

二、资料助读(多媒体展示)孟子(公元前372~公元前289),名轲,思想家,教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,并有“亚圣”之称。

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及哲学、_、教育思想等学术问题的论争。

全书共七篇,分《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》7篇,计261章,约35000字。

九年级语文《得道多助,失道寡助》教案设计10篇初中语文得道多助,失道寡助教案优秀篇一[教学目标]:知识与技能1、积累文言知识,掌握古今异义词及词性活用等现象。

2、了解《孟子》散文的特点,理解孟子的政治主张。

3、背诵短文,积累名言警句。

过程与方法1、反复诵读,理解文意,培养学生文言文自学能力。

2、学习古人说理论证的方法,品味对比、排比等修辞的表达效果。

情感态度与价值观1、理解“天时”地利”“人和”与“得道多助”失道寡助”,增强对国家安定团结的政治局面的认识,教学重点:理清论证思路,把握说理方法。

教学难点:正确认识“得道多助”的时代意义。

教学方法:1.诵读法2.讨论点拨法教具准备:朗读视频课时安排:1课时教学过程:[教学要点]资料助读;师生共同研读《得道多助,失道寡助》,朗读课文,整体感知:译读课文,积累文言文相关知识,把握文意,理清说理思路,把握说理方法,延伸拓展,深化对文章观点的理解。

品味语言。

[教学步骤]一、导入新课:讲淮海战役中民工支前导入:得民心者的天二、资料助读:孟子与《孟子》孟子,名,字,邹(现山东邹县)人,战国时期、、。

他是家思想代表人物,地位仅次于孔子,后世常以“孔孟”并称。

他生活在兼并战争激烈的战国中期、主张以统一天下,曾游说梁、齐等诸侯国君,均不见用。

退而与_著书立说。

是孟子及其_万章等著,长于言辞,其文气势磅礴,论证严密,富有说服力和感染力,对后来散文的发展有很大影响。

三、朗读课文,整体感知:1、教师播放示范朗读磁带,学生听读,注意把握字音及句子停顿。

2、听了课文的朗读,你知道怎么读了吗?关键是读出文章的气势。

那接下来就请同学们放声朗读吧!3、学生齐读课文,教师稍作朗读指导。

四、译读课文,把握文意。

学习文言文朗读是第一步,那么接下来第二步我们该做什么了呢?好,就请同学们以小组为单位自己翻译课文,弄懂课文意思。

不懂的做上符号,待会可以举手提问。

1、学生自行翻译课文,圈点勾画,标示出疑难词句。

《得道多助,失道寡助》教案设计一、教学内容本节课选自《语文》九年级上册,第六单元《论孟》中的《得道多助,失道寡助》。

详细内容包括:1. 文章背景介绍:孟子及其思想主张。

2. 课文内容学习:对“得道多助,失道寡助”的含义进行深入剖析。

3. 课文结构分析:梳理文章的论证思路和论据运用。

二、教学目标1. 知识与技能:理解课文内容,掌握文章的论证方法和技巧。

2. 过程与方法:通过分析课文,培养学生的逻辑思维能力和文言文阅读能力。

3. 情感态度与价值观:引导学生认识到正义、道德的重要性,激发他们对美好事物的追求。

三、教学难点与重点1. 教学难点:课文论证思路的梳理,文言文句式的理解。

2. 教学重点:课文内容的深入剖析,论证方法的学习。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件,黑板。

2. 学具:课文原文,笔记本,文具。

五、教学过程1. 导入新课:通过一个实践情景,让学生思考正义、道德在日常生活中的重要性。

2. 背景介绍:简要介绍孟子及其思想主张,为学习课文打下基础。

3. 课文学习:a. 学生自读课文,理解文章大意。

b. 老师带领学生分析课文,讲解论证方法和技巧。

4. 例题讲解:分析一道关于课文论证思路的题目,引导学生掌握解题方法。

5. 随堂练习:针对课文内容,设计一道文言文翻译题,巩固所学知识。

六、板书设计1. 《得道多助,失道寡助》2. 内容:a. 孟子简介b. 课文论证思路c. 文言文句式解析七、作业设计1. 作业题目:翻译课文中的两个句子。

a. 天时不如地利,地利不如人和。

b. 得道多助,失道寡助。

2. 答案:a. 天时不如地利,地利不如人和:The timing is less important than the geographical advantage, and the geographical advantage is less important than unity.b. 得道多助,失道寡助:With justice, one will have numerous helpers; without justice, one will have few helpers.八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对课文内容的理解和论证方法的学习程度。

《得道多助,失道寡助》优质教案设计一、教学内容本节课选自《语文》九年级上册第四单元《诸子百家》中《得道多助,失道寡助》。

具体内容包括:理解文章含义,掌握课文中出现重要文言实词、虚词及特殊句式,解读文章主旨,分析论证方法。

二、教学目标1. 知识目标:学生能理解并熟记文章含义,掌握课文中重要文言词汇和句式,解文章论证结构。

2. 能力目标:培养学生独立阅读文言文能力,提高学生思辨能力和论证能力。

3. 情感目标:激发学生对文言文兴趣,引导学生认识到道德品质重要性。

三、教学难点与重点1. 教学难点:文章中一些特殊句式和论证方法。

2. 教学重点:课文中重要文言词汇、句式和文章主旨。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:课文朗读录音、课文注释、练习册。

五、教学过程1. 导入新课:通过讲述一个道德品质实践情景,引发学生对道德思考,从而引出本节课主题——《得道多助,失道寡助》。

2. 自主学习:学生自主朗读课文,借助注释理解课文内容,解文章大意。

3. 课堂讲解:针对课文中重要文言词汇、句式和论证方法进行详细讲解,帮助学生深入理解课文。

4. 例题讲解:选取课文中典型例句,分析其语法结构和论证方法,让学生模仿练习。

5. 随堂练习:设计一些与课文内容相关练习题,检验学生对课文知识掌握情况。

6. 小组讨论:分组讨论文章主旨,引导学生认识到道德品质重要性。

六、板书设计1. 文章《得道多助,失道寡助》2. 重点词汇:道、多、寡、助、失、论证方法3. 文章结构:总—分—总七、作业设计1. 作业题目:(3)分析文章论证方法。

2. 答案:(1)道:正义;多:众多;寡:稀少;助:帮助;失:失去。

(2)The time and weather are not as important as the geographical advantages, and the geographical advantages are not as important as unity among people.(3)文章运用对比论证和举例论证方法。

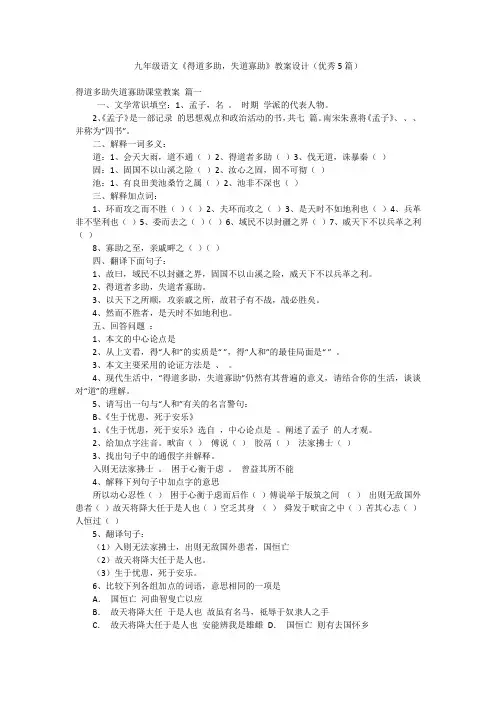

九年级语文《得道多助,失道寡助》教案设计(优秀5篇)得道多助失道寡助课堂教案篇一一、文学常识填空:1、孟子,名。

时期学派的代表人物。

2、《孟子》是一部记录的思想观点和政治活动的书,共七篇。

南宋朱熹将《孟子》、、、并称为“四书”。

二、解释一词多义:道:1、会天大雨,道不通()2、得道者多助()3、伐无道,诛暴秦()固:1、固国不以山溪之险()2、汝心之固,固不可彻()池:1、有良田美池桑竹之属()2、池非不深也()三、解释加点词:1、环而攻之而不胜()()2、夫环而攻之()3、是天时不如地利也()4、兵革非不坚利也()5、委而去之()()6、域民不以封疆之界()7、威天下不以兵革之利()8、寡助之至,亲戚畔之()()四、翻译下面句子:1、故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

2、得道者多助,失道者寡助。

3、以天下之所顺,攻亲戚之所,故君子有不战,战必胜矣。

4、然而不胜者,是天时不如地利也。

五、回答问题:1、本文的中心论点是2、从上文看,得“人和”的实质是“ ”,得“人和”的最佳局面是“ ” 。

3、本文主要采用的论证方法是、。

4、现代生活中,“得道多助,失道寡助”仍然有其普遍的意义,请结合你的生活,谈谈对“道”的理解。

5、请写出一句与“人和”有关的名言警句:B、《生于忧患,死于安乐》1、《生于忧患,死于安乐》选自,中心论点是。

阐述了孟子的人才观。

2、给加点字注音。

畎亩()傅说()胶鬲()法家拂士()3、找出句子中的通假字并解释。

入则无法家拂士。

困于心衡于虑。

曾益其所不能4、解释下列句子中加点字的意思所以动心忍性()困于心衡于虑而后作()傅说举于版筑之间()出则无敌国外患者()故天将降大任于是人也()空乏其身()舜发于畎亩之中()苦其心志()人恒过()5、翻译句子:(1)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡(2)故天将降大任于是人也。

(3)生于忧患,死于安乐。

6、比较下列各组加点的词语,意思相同的一项是A.国恒亡河曲智叟亡以应B.故天将降大任于是人也故虽有名马,祗辱于奴隶人之手C.故天将降大任于是人也安能辨我是雄雌D.国恒亡则有去国怀乡7、本文作者认为国家长盛不衰,就需要有和。

教学设计一、教学目标1.知识目标:学生能够理解并掌握成语“得道多助,失道寡助”中蕴含的哲理和社会道德观念。

2.能力目标:培养学生阅读理解、分析推理和综合运用成语的能力。

3.情感目标:通过学习成语“得道多助,失道寡助”,引导学生树立正确的价值观和道德观念,以及培养学生的互助精神和道德修养。

二、教学内容成语《得道多助,失道寡助》的词义及故事背景。

三、教学重难点1.教学重点:学生能够理解词义,掌握成语的用法。

2.教学难点:通过故事背景,理解并分析成语的哲理和道德观念。

四、教学过程1.热身:通过贴近话题和现实生活的问题引起学生思考,如:“你认为在现实生活中,是不是得道的人更容易得到帮助,而失道的人更容易被孤立?”鼓励学生自由发言,引导他们思考背后的道德价值观。

2.导入:通过一段小故事导入成语的词意和背景。

从前有只馋猫,它晚上喜欢溜进它邻居家的鸡窝里偷鸡吃。

这只猫变得越来越胖,其他的动物都看在眼里,心生妒忌。

有一天,猴子找到了狼,告诉了狼他对猫的嫉妒,并建议狼也学猫偷鸡。

“你可以从窗户溜进去,然后偷一些鸡回来吃。

”猴子说。

狼照着猴子的建议去偷鸡,但不幸被主人发现了。

主人把狼打跑了,狼伤心地回来找猫。

“猫啊,你偷鸡时,为什么主人不知道?而我偷鸡时,主人知道了,还把我打跑了呢?”狼问。

猫哈哈大笑,一点都不为所动。

“因为我得道了,我被主人喜欢,它把我当作宠物,所以主人不会发现我偷鸡。

而你,狼啊,你失道了,所以主人对你十分警惕,发现你偷鸡了。

”猫回答。

3.分析词义:教师与学生一起分析成语的字面意思和引申意义。

教师:同学们,仔细观察这个成语的字面意思和故事背景,我们可以得到什么词义呢?学生:得道多助的意思是在获得正道,发展得好的情况下,会有更多的人愿意帮助和支持。

学生:失道寡助的意思是在违背正道,走偏的情况下,会受到其他人的疏远和孤立。

教师:很好,你们理解得很清楚。

在现实生活中,我们是否都可以体会到这个成语的含义呢?学生:是的,如果一个人成绩优秀,品德高尚,肯定会受到大家的关心和帮助。

《得道多助,失道寡助》的教案第一章:导入教学目标:1. 引起学生对成语“得道多助,失道寡助”的兴趣。

2. 帮助学生理解成语的含义和背景。

教学内容:1. 向学生介绍成语“得道多助,失道寡助”的出处和含义。

2. 通过举例说明这个成语在现实生活中的应用。

教学活动:1. 引导学生思考他们曾经遇到过的人或事情,这些人在得到正义和支持时变得更强大,而在失去正义和支持时变得弱小。

2. 让学生分享他们的思考和经历,并与班级同学进行讨论。

第二章:讲解成语的含义教学目标:1. 帮助学生深入理解成语“得道多助,失道寡助”的含义。

2. 引导学生思考正义和支持在个人成长中的重要性。

教学内容:1. 详细解释成语“得道多助,失道寡助”的字面意思和引申含义。

2. 通过举例说明正义和支持对个人成长和成功的关键作用。

教学活动:1. 通过故事、案例或视频等方式,向学生展示正义和支持在个人成长中的重要性。

2. 引导学生进行小组讨论,分享他们对成语含义的理解和个人经历。

第三章:小组讨论教学目标:1. 促进学生对成语“得道多助,失道寡助”的理解和思考。

2. 培养学生的团队合作和沟通能力。

教学内容:1. 将学生分成小组,每个小组讨论一个与成语相关的话题。

2. 每个小组选择一个代表进行分享和讨论。

教学活动:1. 分配小组任务,要求每个小组讨论一个与成语相关的话题,例如:正义和支持在个人成长中的作用、如何辨别正义与非正义等。

2. 每个小组选择一个代表进行分享和讨论,其他小组成员可以进行补充和提问。

第四章:角色扮演教学目标:1. 帮助学生更好地理解成语“得道多助,失道寡助”的含义和应用。

2. 培养学生的表演和表达能力。

教学内容:1. 设计一个场景,让学生通过角色扮演来展示成语的含义。

2. 学生可以选择自己喜欢的角色进行扮演。

教学活动:1. 设计一个场景,例如:一个班级选举班长,两个候选人分别代表正义和支持以及非正义和非支持。

2. 学生可以选择自己喜欢的角色进行扮演,通过表演来展示成语的含义和应用。

九年级语文得道多助,失道寡助教案设计8篇《得道多助失道寡助》教案篇一一、教学目标:1. 学习《得道多助,失道寡助》一文,疏通文意,了解并文中一些古今异义词。

2. 学习本文开头提出论点后逐层论证的写法。

3.初步理解“天时、地利、人和”、“得道多助、失道寡肋”的含义,增强对国家安定团结的政治局面的认识教材分析:二、重点:目标1、2三、难点:目标中对第四段论证的理解四、课时:一节课五、教学过程:(一)、创设情境,导入新课从国共两D之间的战争,中国**D依靠人民群众得天下的结果(例:淮海战役的胜利),从而得出“得人心者得天下”的结论,唤起学生的共识,然后导入本课。

(二)、了解预习情况后,指名诵读有关注释,简介孟子和《孟子》孟子:名轲,思想家、教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,有“亚圣”之称。

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修养。

孟子的政治主张主要是“仁政”“兼爱”“非攻”,主张和平,反对战争。

(三)、初读课文、疏通文意1、指名诵读全文,正音后齐诵数遍,听课文录音。

正音:“夫”,fú,发语词,放在句首,以引起议论。

“粟”,sù:谷子,与“栗”,lì区别。

“畔”,pàn 。

2.对照书下注释,学生独立思考(同桌间可交流)逐段疏通文句并逐句翻译。

3.教师巡视释疑点拨,重点注意下列词语及句子(一些古今异义词)“三里之城,七里之郭”:古代城邑有内外城之分,“城”为内城,“郭”为外城;“三里”“七里”均非实指,说明城邑之小。

“是天时不如地利也”一句中的“是”,作代词用,即“这(就是)”的意思,与“也”合用,构成判断,意思是“这就是。

的道理”“人和”:指人心所向,上下团结等。

“域民”:“域”,界限,可解释为“限制”,名词作动词用。

“固国”的“固”,原为形容词,这里用作动词,“使国巩固”。

“威天下”的“威”,原为形容词,这里用作动词,作“威慑”讲。

1、课文《得道多助,失道寡助》优秀教学设计一等奖【教学目的】1、理解古代哲人思想。

2、顺畅朗读背诵。

3、积累文言词汇。

4、学习古人说理论证的方法。

【教学重难点】1、重点:⑴顺畅朗读背诵。

⑵积累文言词汇。

2、难点:学习古人说理论证的方法。

【教学时间】二课时。

【教学手段】多媒体运用。

【教学过程】第一课时一、导入我们这学期学的主要文体是什么?(议论文)我们以前学的都是今人写的议论文,古代有没有议论文?今天我们来学一篇古人写的议论文《〈孟子〉二章》。

二、作者简介、文章简介(多媒体打出孟子的头像。

)孟子名轲,字子舆,战国时邹人,思想家、教育家,儒家思想代表人物,地位仅次于孔子,后世以“孔孟”并称。

战国中期,诸侯混战,生灵涂炭。

面对这种情况,孟子反对不义之战,主张以“仁政”统一天下,反映了孟子“民贵君轻”的政治思想。

今天我们学的'《得道多助,失道寡助》就是这种思想的具体体现。

《孟子》这本书是孟子与其弟子万章、公孙丑等撰写的,文章气势磅礴、论证严密,富有说服力和感染力,对后来散文的发展有很大的影响。

本文是一篇短论,论述了战争中民心向背的问题,指出民心所向是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。

三、熟读课文,弄清文意1、老师范读:2、正音,齐读一遍,要求通顺(多媒体打出。

)粟(sù) 夫(fú) 畔(pàn)通“叛”3、齐读二遍,初晓大意。

4、对照文中注释疏通文句,有疑难处可互相讨论5、释疑,点拨(多媒体出示相关攻城图片)古代城有内外城之分,“城”为内城,“郭”为外城,“三里”“七里”均非实指,都说明城之小。

“天时不如地利也”中“是”作代词,即“这(就是)”的意思,与“也”和用,构成判断,意思是“这就是……”的道理。

重点句:天时不如地利,地利不如人和得道多助,失道寡助。

6、学生翻译,一人一段。

四、分析课文1、本文中心论点是什么?(首句。

《得道多助,失道寡助》教案设计有反思优秀一、教学内容本节课选自《语文》九年级上册第四单元《得道多助,失道寡助》一文。

教学内容主要包括:理解文章的含义,掌握文言文的基本词汇和句式,分析文章的结构和论证方法,体会作者“得道多助,失道寡助”的观点。

二、教学目标1. 知识与技能:学生能正确理解文章的含义,掌握文言文的基本词汇和句式,分析文章的结构和论证方法。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探究,提高文言文阅读能力,培养逻辑思维和分析问题的能力。

3. 情感态度与价值观:学生能理解“得道多助,失道寡助”的道理,树立正确的人生观和价值观。

三、教学难点与重点1. 教学难点:文章论证方法的理解和分析。

2. 教学重点:文章主题“得道多助,失道寡助”的理解和运用。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过一个实践情景引入,让学生思考“在生活和学习中,如何才能得到他人的帮助?”2. 自主学习:学生阅读课文,理解文章含义,标注疑难词汇和句式。

4. 例题讲解:针对难点和重点,进行讲解和示范。

5. 随堂练习:学生完成课后练习,巩固所学知识。

7. 作业布置:布置课后作业,要求学生运用所学知识分析现实生活中的实例。

六、板书设计1. 《得道多助,失道寡助》2. 结构:总分总3. 论证方法:道理论证、举例论证4. 主题:得道多助,失道寡助七、作业设计1. 作业题目:结合自己的生活经历,运用“得道多助,失道寡助”的观点,写一篇短文。

2. 答案示例:以自己的亲身经历为例,阐述在得到他人帮助时,要珍惜并感恩,同时要在他人需要帮助时,伸出援手。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:教师对本节课的教学效果进行反思,针对学生的掌握情况,调整教学方法。

2. 拓展延伸:鼓励学生阅读其他关于“道德”的文章,提高文言文阅读能力,进一步理解“得道多助,失道寡助”的道理。

重点和难点解析1. 文章的理解。

九年级语文《得道多助失道寡助》教学设计学习目标:

1、积累文言词语,扩充文言词汇量,提高阅读文言文的能力

2、朗读全文,借助注释,疏通文意,把握论证思路

3、反复诵读,品味语言

4、正确认识理解得道多助的现实意义

教学重点:

学习目标1、2、3

教学难点:

正确认识理解得道多助的现实意义

教学过程:

一、导入

前些天,我们学习了孟子的文章《鱼我所欲也》,了解了孟子舍生取义的崇高精神,今天,让我们再一次走近孟子,进一步了解主张仁政王道的孟子。

二| 导学过程

(一)、初读文章,把握字音,读出节奏(初读字音和节奏)

1、教师范读文章,要读出气势(可找名家的朗读带)(激发学生的学习兴趣)

学生听读,注意字音和节奏

2、学生自由朗读(大声),读准字音和节奏

3、学生试读(可先齐读,后指名读,要找2-3 名学生,重点看字音和节奏)

(二)、译读全文,读出内容(再读读出内容)

1、教师指导分段译读全文。

(可根据内容把文章分段,降低文章的难度。

可分为第一句,三里之城天时不如地利也,城非不深也地利不如人和也,故曰结尾)

学生结合注释,自行翻译课文,并标出疑难词句

2、学生质疑、解答,学生边读边翻译,教师点拨重点词语:

天时:有利于作战的天气时令地利:有利于作战的地理条件人和:作战中的人心所向,山下团结郭:外城环:围池:护城河是:这委:放弃去:离开域:限制

固:使巩固畔:通叛,背叛亲戚; 亲戚朋友,包括父母兄弟重点句子;

天时不如地利,地利不如人和夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜

矣

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之力

3、理思路

①、教师点拨:本文的中心论点是天时不如地利,地利不如人

和

②、学生思考讨论:文章是如何逐层展开论述的学生交流

教师交流时边归纳:论点:天时不如地利,地利不如人和进攻一方天时不如地利

防御一方地利不如人和(战争需要人和)域民

固国(治国需要人和)

威天下。