人教版高中历史必修三:百家争鸣和儒家思想的形成

- 格式:docx

- 大小:17.45 KB

- 文档页数:3

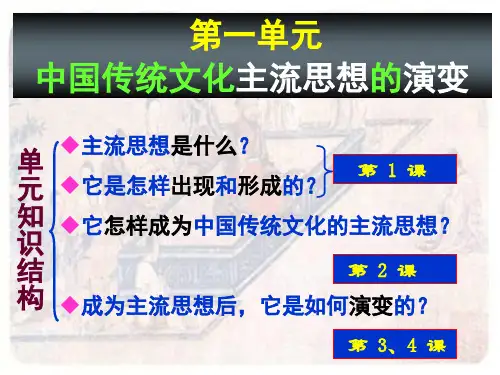

第一单元中国传统文化主流思想的演变第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成【三点导析】1. 考点:知道诸子百家,认识百家争鸣局面形成的重要意义。

2.重点:了解孔子、孟子、荀子思想的主要内容。

3.难点:‚百家争鸣‛局面出现的社会背景和历史意义。

【方法导拨】1.如何全面地分析“百家争鸣”出现的社会背景?一定社会的文化是一定社会政治经济的反映,因此,必须从“百家争鸣”所处的春秋战国这一历史转型时期出发,结合必修一(政治文明)、必修二(物质文明)等方面的内容,综合考察“百家争鸣”出现的社会背景。

首先,随着铁器的使用和牛耕的推广,生产力水平有了质的飞跃,促使井田制走向瓦解,封建经济迅速发展;其次,在当时的社会大变革中,各种力量在争衡、较量,其各自代表人物提出了改革时弊的各种方案;再次,私学兴起,造就了一大批知识渊博和阅历丰富的文士;最后,各诸侯国都想富国强兵,兼并他国,较为礼贤下士,而“士”们也希望用自己的思想主张实现治国平天下的政治愿望。

2.如何全面地掌握诸子百家思想的主要内容?一方面,要注意把握诸子百家的主张的内在联系;另一方面,应注意学习方法。

诸子百家在互相争鸣、驳难的同时,也相互吸收、融合。

其中的儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了传统思想的哲学基础;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家进行改革的理论武器,等。

而对具体的内容,可以采取比较的方法记忆。

如:比较诸子的思想的相同之处(同),进而比较后来者在前人的基础上思想有何继承和发展(异)。

也可以采用列表法(图表法),在一个表格里面,穷尽诸子的思想,在一个表格中比较记忆。

【要点导学】要点一:“百家争鸣”局面的出现1.“百家争鸣”出现原因:春秋战国时期的政治和经济的,导致原来社会地位较低的活跃,受到各诸侯国统治者的重用;同时,学术下移,出现了,平民百姓也开始接受教育。

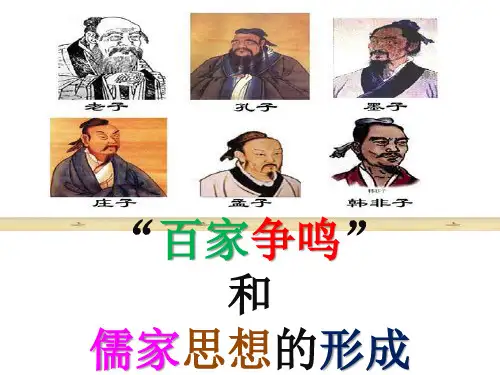

2.诸子百家的主要代表:道家:、;儒家:、孟子、;墨家:墨子;家:商鞅、,等。

2023年高考历史总复习人教版高中历史必修三全册知识复习提纲(精华版)第1单元 中国传统文化主流思想的演变第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成一、“百家争鸣”形成的原因----春秋战国时期,社会处于大变革时代。

经济上:井田制崩溃,封建经济正在形成;政治上:分封制瓦解,新兴封建阶级正在形成;文化上:礼贤下士,学在民间兴起,学术逐渐下移;阶级上:士阶层兴起并受到重用。

二、各家代表人物及主张1、儒家思想(1)孔子——春秋时期的思想家、政治家和教育家,儒家学派的创始人,被推崇为“圣人”。

主要思想主张:A.政治思想——思想体系的核心——“仁”和“礼”。

①“仁”即“仁者爱人”,反对统治者实行苛政和任意刑杀;提倡广泛理解和体贴他人,调整好人际关系,维护社会稳定;“爱人”就要遵循“忠恕”之道。

②“礼”就是要“克己复礼”,符合西周名分等级制度。

实现“礼”,就要“正名”,做到贵贱有序、名正言顺。

③“为政以德”,在以“德”、“礼”治国的同时,逐步改良政治。

B.哲学思想——“敬鬼神而远之”,优先解决人世间的实际问题。

C.教育思想——办私学(打破了奴隶主垄断教育的局面)。

教学对象——“有教无类”;教学方法——“因材施教”;学习态度——“知之为知之”、“当仁不让于师”:学习方法——“温故知新”、“学而不思则罔,思而不学则怠”。

D.文化典籍——整理《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》等。

E.评价——①“仁者爱人”具有积极性,“克己复礼”具有保守性。

②为儒家思想成为中国传统文化的主流奠定了基础,在世界文化史上也具有重要影响。

(2)孟子——战国著名的思想家,继承并发展了孔子的学说,被尊为“亚圣”。

A.思想——政治思想:“仁政”学说和民本思想(“民为贵,社稷次之,君为轻”)。

伦 理 观:“人性本善”说。

价 值 观:倡导“养浩然之气”,强调先义后利,舍生取义。

B.评价——①“仁政”、“民本”思想对约束暴政、缓和阶级矛盾发挥了重要作用,但并不是以维护人民利益为出发点的,是封建统治的一种策略。

人教版高中历史必修三:百家争鸣和儒家思想的形成一、“百家争鸣局面”的出现1、春秋战国时期“百家争鸣局”面出现的原因(1)政治上:分封制瓦解(周王室衰微,诸侯争霸)(2)经济上:井田制崩溃(铁犁牛耕的使用和推广),封建土地私有制逐渐确立(3)阶级关系上:“士”阶层的活跃和受重视(4)思想文化上:学术逐渐下移,“学在民间”(私学)出现2、“百家争鸣”的含义是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

其中影响最大的是儒、道、墨、法四家,各派主张各不相同,而在不同之中又有其相同之处。

儒、墨、法诸家,侧重于政治道德;道家侧重于对宇宙本体及其发展规律的探索。

各家学说的中心及其最后归宿,都是为了求治国平天下之道和理想的人生道路,这反映了中国文化的共同精神。

3、“百家争鸣”意义(1)儒家思想就是在吸收融合各家之长的过程中形成发展起来的,并在日后成为中国传统文化的主流思想。

(2)“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和后来社会历史的发展,起了巨大的推动作用。

二、早期儒学思想家的思想1、孔子(1)政治思想:提出“仁”与“礼”的学说;主张建立一个礼乐文明的社会。

注重政治与人事,对鬼神敬而远之。

(2)教育思想:开创了中国古代私人讲学之风;把自己的思想主张贯穿到教育活动中;注重人的全面发展。

(3)孔子的历史地位:儒家学派创始人,教育家,文化传播者。

2、孟子(1)思想内容:孟子继承了孔子学说,并对其“德治”思想进行发挥,提倡“仁政”学说,并提出“民贵君轻”思想。

(2)影响:对儒家思想发展有重要贡献。

(1)主要思想:强调“天行有常”,提出“制天命而用之”的思想,还对“礼”进行深入的讨论。

(2)地位:广泛吸收了各家思想的精华,丰富了早期儒家的思想内容,成为儒家思想的“集大成者”。

三、其他学派的主要思想1、道家(老庄之学)(1)老子“道”是世界根本;朴素的辩证法思想;“小国寡民”社会。

(2)庄子宣扬天道与自然无为;追求“逍遥”。

人教版高中历史必修三:百家争鸣和儒家思想的形成

一、“百家争鸣局面”的出现

1、春秋战国时期“百家争鸣局”面出现的原因

(1)政治上:分封制瓦解(周王室衰微,诸侯争霸)

(2)经济上:井田制崩溃(铁犁牛耕的使用和推广),封建土地私有制逐渐确立

(3)阶级关系上:“士”阶层的活跃和受重视

(4)思想文化上:学术逐渐下移,“学在民间”(私学)出现

2、“百家争鸣”的含义

是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

其中影响最大的是儒、道、墨、法四家,各派主张各不相同,而在不同之中又有其相同之处。

儒、墨、法诸家,侧重于政治道德;道家侧重于对宇宙本体及其发展规律的探索。

各家学说的中心及其最后归宿,都是为了求治国平天下之道和理想的人生道路,这反映了中国文化的共同精神。

3、“百家争鸣”意义

(1)儒家思想就是在吸收融合各家之长的过程中形成发展起来的,并在日后成为中国传统文化的主流思想。

(2)“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和后来社会历史的发展,起了巨大的推动作用。

二、早期儒学思想家的思想

1、孔子

(1)政治思想:提出“仁”与“礼”的学说;主张建立一个礼乐文明的社会。

注重政治与人事,对鬼神敬而远之。

(2)教育思想:开创了中国古代私人讲学之风;把自己的思想主张贯穿到教育活动中;注重人的全面发展。

(3)孔子的历史地位:儒家学派创始人,教育家,文化传播者。

2、孟子

(1)思想内容:孟子继承了孔子学说,并对其“德治”思想进行发挥,提倡“仁政”学说,并提出“民贵君轻”思想。

(2)影响:对儒家思想发展有重要贡献。

(1)主要思想:强调“天行有常”,提出“制天命而用之”的思想,还对“礼”进行深入的讨论。

(2)地位:广泛吸收了各家思想的精华,丰富了早期儒家的思想内容,成为儒家思想的“集大成者”。

三、其他学派的主要思想

1、道家(老庄之学)

(1)老子

“道”是世界根本;朴素的辩证法思想;“小国寡民”社会。

(2)庄子

宣扬天道与自然无为;追求“逍遥”。

(3)影响

老庄崇尚自然,主张超越功利去追求精神自由的倾向,对中国古代文化产生了重要影响。

2、法家

(1)李悝

在魏国变法:奖励耕战、严刑峻法。

(2)商鞅

在秦国两次变法:废旧制度、重农抑商、加强中央集权、以吏为师。

(3)韩非子

法家思想集大成者,将法家理论系统化;主张加强君主集权、厉行赏罚、奖励耕战;主张“事异则备变”。

(4)影响

对中国专制主义政治体制的建立乃至秦始皇统一全国,起到了重大作用;两汉后,其法治思想被吸收到儒家体系中,成为维护专制政权的工具。

3、墨家

(1)墨子

“兼相爱、交相利”;非攻、尚贤、尚同、非乐、非命、节葬、节用;在认识论和逻辑学贡献。

汉代以后,逐渐湮没失传。