高中生物人类对全球环境的影响教学设计

- 格式:doc

- 大小:39.55 KB

- 文档页数:6

第一节人类面临的主要环境问题一、环境问题及其产生的原因1.环境问题(1)人类与环境的关系:人类对环境不同的□01态度和□02行为,会产生不同的环境效应。

04不友好的态度和做法所导致的结果。

(2)环境问题:由于人类对环境采取了□03不恰当、□2.环境问题的产生原因05环境承受能力时。

(1)自然资源枯竭、生态破坏:人类向环境的索取超过□06自身的净化能力,导致环境质量(2)环境污染:人类向环境排放废弃物的数量超过环境□下降。

1.判断正误。

(1)人类与环境是相互作用、相互影响的关系。

(√)(2)通常所说的环境问题就是指环境污染。

(×)2.环境问题产生的主要原因有( )①人口压力②城镇化进程加快③资源不合理利用④片面追求经济增长A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④答案 C解析城镇化进程是社会发展的趋势,不是环境问题产生的原因。

3.简述自然资源枯竭、生态破坏与环境污染之间的关系。

提示环境污染往往引起生态破坏和自然资源枯竭;生态破坏往往引起自然资源枯竭,自然资源枯竭也会引起生态破坏。

二、环境问题的表现1.主要环境问题及其表现01水资源危机、矿产资源短缺等。

(1)自然资源枯竭:森林减少、□02生物多样性减少等。

(2)生态破坏:水土流失、土地荒漠化、□(3)环境污染:□03大气污染、水体污染、土壤污染、固体废弃物等。

,2.环境问题的地域差异3.全球性与局域性(1)全球性环境问题:酸雨、臭氧层破坏、□08全球变暖等。

(2)局域性环境问题:环境污染事件等。

1.判断正误。

(1)发展中国家经济水平落后于发达国家,污染程度也低于发达国家。

(×)(2)随着各国对环境保护的重视,当前,环境问题已经开始减轻。

(×)2.下列属于全球性环境问题的有( )①酸雨②土壤盐碱化③臭氧层破坏④噪声污染A.①③ B.②④C.①④ D.②③答案 A解析酸雨和臭氧层破坏是全球性的环境问题;土壤盐碱化和噪声污染主要发生在特定区域。

第二节人类活动与环境问题目标与素养1.阅读教材,说说人类面临的主要环境问题;利用“人类社会与自然环境之间的相互关系示意”,解释各类环境问题产生的原因,达到水平2的要求。

2.根据案例-洛杉矶光化学烟雾污染,综合分析并说明环境污染对区域产生的影响和原因,试提出针对性措施,达到水平2的要求。

3.调查身边实际生态破坏问题(如水土流失),综合分析并说明生态破坏对区域或全球产生的影响和原因,试提出针对性解决措施。

理解人类社会和自然环境的相互关系,分析评价案例中人地关系存在的问题,达到水平3的要求。

4.认识人类面临的全球性问题及其严重后果,并规范自己的行为,树立保护环境、人人有责的公民意识,达到水平3的要求。

情境与问题1.通过教材中的探究问题,引导学生认识人类活动与资源、环境的密切关系。

2.通过生活中的环境问题实例,引导学生认识原生环境问题和次生环境问题的表现。

3.通过教材图1-11的示意,引导学生认识人类社会与自然环境之间的相互关系,进一步领会环境问题产生的原因。

4.通过生活中水污染、大气污染、固体废物污染的实例,引导学生思考环境问题产生的原因和危害。

5.通过教材图1-20、图1-22,引导学生认识生态破坏的原因、表现和危害。

过程与方法1.通过案例法、阅读法、讲授法、研讨法,帮助学生认识环境问题两大类别及其产生的根本原因。

2.通过案例法、讲授法、研讨法、读图法,帮助学生理解环境污染和生态破坏的主要表现及其危害。

重点难点重点1.说明环境污染的危害及成因。

2.说明生态破坏的危害及成因。

3.针对环境问题试提出具体建议并说明其意义。

难点1.归纳人类的现实生活中所面临的主要环境问题。

2.说明环境问题产生的机理。

教学设计导入新课多媒体出示图片资料:全球性生态环境问题主要有哪些师:上述全球性生态环境问题是怎样出现的?这些生态环境问题有哪些危害?带着这样的问题,让我们一起学习人类活动与环境问题。

【设计意图】学生对当今各种环境问题有一定了解,通过图片资料,更能向学生传递环境问题具有全球性和紧迫性的信息。

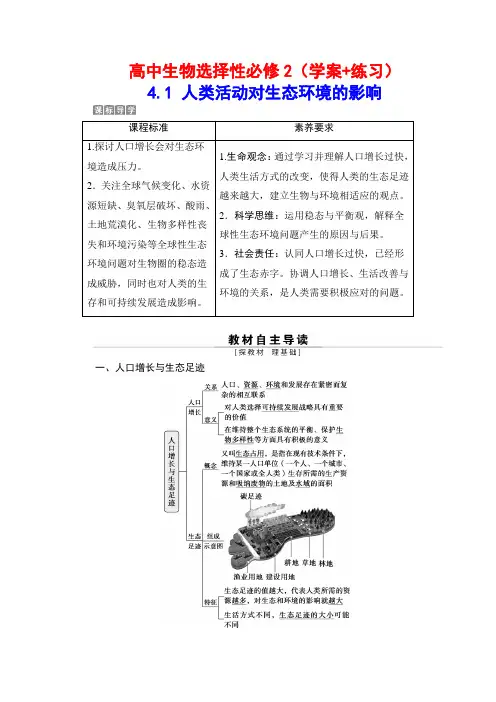

高中生物选择性必修2(学案+练习)4.1 人类活动对生态环境的影响课程标准素养要求1.探讨人口增长会对生态环境造成压力。

2.关注全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土地荒漠化、生物多样性丧失和环境污染等全球性生态环境问题对生物圈的稳态造成威胁,同时也对人类的生存和可持续发展造成影响。

1.生命观念:通过学习并理解人口增长过快,人类生活方式的改变,使得人类的生态足迹越来越大,建立生物与环境相适应的观点。

2.科学思维:运用稳态与平衡观,解释全球性生态环境问题产生的原因与后果。

3.社会责任:认同人口增长过快,已经形成了生态赤字。

协调人口增长、生活改善与环境的关系,是人类需要积极应对的问题。

一、人口增长与生态足迹[提醒]生态足迹可以被形象地理解为一只负载人类和人类所创造的城市、耕地、铁路等的巨“足”踏在地球上时留下的足印。

二、关注全球性生态环境问题1.生态环境问题2.倡导生态文明建设的措施(1)我国政府倡导生态文明建设,将“全面协调可持续发展”作为基本国策。

(2)建设生态文明,要求每一个公民从我做起,积极投身到生态文明建设中。

(3)对于节能环保的绿色生活方式,我们不仅要深入理解,身体力行,而且要广为宣传,使之成为全社会的共识。

(1)生态足迹是指人类生存所需要的生产资源。

()(2)与食用蔬菜相比,吃牛肉会增大生态足迹。

()(3)人口增长,产生的污染物总量增大,耕地面积减少。

()(4)化石燃料的大量燃烧及水泥的生产等是臭氧层被破坏的主要原因。

()(5)生物生存环境的破坏是生物多样性丧失的主要原因。

()答案:(1)×(2)√(3)√(4)×(5)√知识点一人口增长与生态足迹1.人口增长与其他生物种群增长规律的关系(1)一个国家或地区的全部人口可以看作一个种群,它同样具有种群的特征,其相互关系如下:(2)人口增长规律与其他生物种群增长规律并不完全相同。

①人是生物界中的一员,所以生物种群增长规律有适用于人口增长情况的一面。

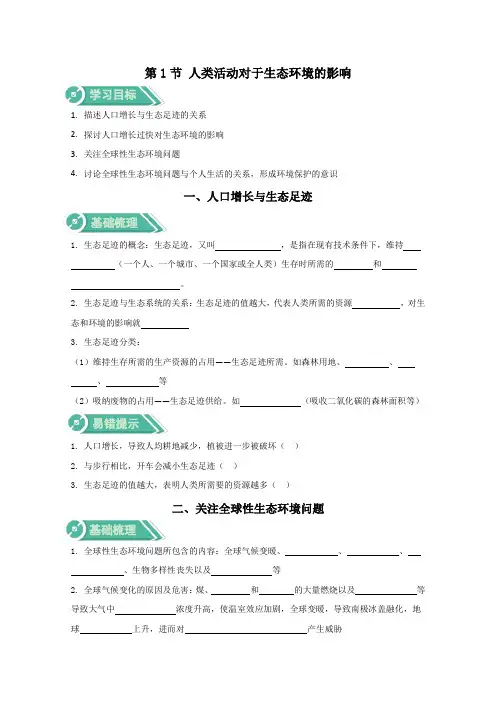

第1节人类活动对于生态环境的影响学习目标1.描述人口增长与生态足迹的关系2.探讨人口增长过快对生态环境的影响3.关注全球性生态环境问题4.讨论全球性生态环境问题与个人生活的关系,形成环境保护的意识一、人口增长与生态足迹基础梳理1.生态足迹的概念:生态足迹,又叫,是指在现有技术条件下,维持(一个人、一个城市、一个国家或全人类)生存时所需的和。

2.生态足迹与生态系统的关系:生态足迹的值越大,代表人类所需的资源,对生态和环境的影响就3.生态足迹分类:(1)维持生存所需的生产资源的占用——生态足迹所需。

如森林用地、、、等(2)吸纳废物的占用——生态足迹供给。

如(吸收二氧化碳的森林面积等)易错提示1.人口增长,导致人均耕地减少,植被进一步被破坏()2.与步行相比,开车会减小生态足迹()3.生态足迹的值越大,表明人类所需要的资源越多()二、关注全球性生态环境问题基础梳理1.全球性生态环境问题所包含的内容:全球气候变暖、、、、生物多样性丧失以及等2.全球气候变化的原因及危害:煤、和的大量燃烧以及等导致大气中浓度升高,使温室效应加剧,全球变暖,导致南极冰盖融化,地球上升,进而对产生威胁3.水资源短缺的现状及原因:淡水资源占地球水资源的,但是其中可被人类直接利用的不到。

以及人类的活动加剧了水资源短缺的危机4.臭氧层破坏的原因和危害:由于人类对、等化合物的使用,大气中臭氧的含量持续,在南北极附近,甚至出现了,臭氧层变薄意味着到达地面的太阳紫外线,会对人和其他生物的生存造成极大危害5.土地荒漠化的原因:是导致土地荒漠化的主要原因6.生物多样性丧失:(1)表现:物种(2)原因:生存环境的改变和破坏;掠夺式地开发和利用;入侵(3)危害:物种灭绝后不能再生,人类可利用资源减少;环境恶化(4)治理措施:和易地保护7.环境污染的表现:最为常见的环境污染是、和。

8.全球性生态环境问题的危害及应对措施:全球性生态环境问题对生物圈的稳态造成了威胁,同时也影响了和。

高中地理课堂教学设计课堂教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图导课设计同学们好!上课!随着人口的增长和社会生产力的发展,人类对资源环境利用的强度日益扩大,由此也引发了诸多问题。

资源的大量消耗,环境的严重毁损,已经危及我们和子孙后代。

你知道什么是环境问题吗?环境问题可以分为哪几类呢?其产生的原因、主要表现形式及其危害分别是什么呢?同集中注意力进入专注状态,对本节课内容产生兴趣,带着提出的以下问题,什么是环境问题吗?环境问题可以分为哪几类呢?其产生的原因、主要表现形式及其危害分别是什么呢?学习本节课内容。

提醒学生上课时间到了,提出问题引发学生们的好奇心。

引导学生学习本节课内容。

章节名称第五章第一节人类面临的主要环境问题学时1学时教学目标1.通过分析人地关系,理解环境问题的概念及其产生的原因。

2.从空间和时间角度综合分析全球性环境问题产生的主要原因及影响。

3.通过生活体验或户外活动,认识环境问题产生的原因及其影响。

4.通过对环境问题的分析,帮助学生了解人类面临的主要环境问题。

使其树立正确的环境、资源观和人地协调观。

教学重点1.环境问题的概念与类型2.人类面临的主要环境问题重点确定依据:根据本节课的课程标准及学业质量标准要求,环境问题是当前社会的热点问题,在我们的日常生活中,可以说环境问题无处不在,但学生对周围的环境往往熟视无睹。

因此,引导学生发现身边存在的环境问题并对其进行归类,是本节教学的重点。

教学难点1.运用示意图,理解环境问题产生的原因。

2.结合世界环境公害事件的实例,分析与认识环境问题对人类健康的危害。

难点确定依据:根据本节课的课程标准及学业质量标准要求,学生分析案例、材料归纳掌握环境问题产生的原因有一定的难度。

是本节课的难点。

教学方法(策略)1.读图分析教学法——生态破坏——哺乳动物和鸟类濒危或受威胁的原因构成表——提高学生分析图表总结问题的能力,让学生深刻认识到生态破坏对人类造成的危害。

人类活动对地理环境的影响思维导图与教案人类活动对地理环境影响规律的研究,是协调人类活动与地理环境之间关系的前提和理论依据,人类活动对地理环境的影响思维导图有哪些的呢?本文是我整理人类活动对地理环境的影响思维导图的资料,仅供参考。

人类活动对地理环境的影响思维导图人类生存在地球上,为求得更好的生存和发展,需要认识人类的生存环境,首先要认识地球所处的宇宙环境。

第一,地球上的许多自然现象,仅从地球本身来找原因,常常得不到正确、完整的结论,需要从地球所处的宇宙环境来分析。

第二,随着科学技术的进步,人类将眼光投向太空,以拓展生存空间和资源来源。

第三,宇宙空间可能还有像地球一样的星球上,生存着高智慧的生命——外星人。

当然,适合外星人生存的星球也许有像地球一样的宇宙环境。

科学的自然观和宇宙观是世界观的重要组成部分。

在中学阶段,有关宇宙的知识主要是通过地理学科来传授的。

所以,地理学科讲有关地球宇宙环境的内容,肩负着知识教育和世界观教育的双重任务。

宇宙是物质的,处在不断的运动和演化之中。

地球是宇宙大家庭中的一员,其物质组成、运动规律,以及发生和演化,都与宇宙环境同源。

认识宇宙环境,有利于科学认识自然世界和宇宙,破除封建迷信,反对邪综上所述,"了解地球所处的宇宙环境及其对地球的影响,形成科学的宇宙观"成为学习地球宇宙环境的目标。

为实现这一学习目标,课程标准选取了"地球的宇宙环境""地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星""太阳对地球的影响"等内容。

可以看出,课程标准并没有宽泛地要求了解宇宙,而是将视点放在与地理环境紧密相关的"地球所处的宇宙环境",因为宇宙太大,地理课程没有必要关注与地球环境无关的宇宙部分;宇宙环境对地球的影响是多方面的,课程标准以案例学习的思路,要求了解"太阳对地球的影响",因为在地球的宇宙环境中,太阳是对地球影响最大的一个天体。

《人类活动对生态环境的影响》教学设计一、教材分析本节内容选自人教版高中生物学选择性必修二《生物与环境》第四章《人与环境》中第一节内容《人类活动对生态环境的影响》,高中生物课程标准2017(2020修订)对本节内容的要求是“探讨人口增长会对环境造成压力;关注全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、荒漠化和环境污染等全球性环境问题对生物圈的稳态造成威胁,同时也对人类的生存和可持续发展造成影响”。

学习本节内容之前,学生通过前面内容的学习已经对种群、群落、生态系统等有了深入了解,知道生态系统的三大功能和组成成分,种群的数量特征,群落的变化等内容,在本章内容中主要为学生介绍人与环境的相互作用,包括人类活动对生态环境的影响、生物多样性和生态工程等。

本节内容聚焦人口增长问题和全球性生态问题,了解人类活动对生态环境造成的影响。

二、学情分析本节课的授课对象是高二学生,学生对种群、群落、生态系统都有了深入了解,但对这些内容和现实生活的关联还未建立,本节内容联系学生已经掌握的生态相关知识,综合分析人类活动对生态环境的影响,使学生关注到人口增长问题和全球性的生态问题,让学生将所学的生态相关理论知识和现实生活相结合,尝试运用所学知识解决实际问题,增进对本章节内容的理解,同时为后面学习生物多样性及生态工程相关内容打下基础。

因此在学习本节内容时教师要注重利用现实生活案例,引导学生思考,使学生将理论和实践相结合,综合运用所学知识来思考实际问题,培养学生的社会责任。

三、教学目标1.通过对全球人口增长及分析生态足迹,说明人口增长和人类活动对生态环境的影响过快带来的环境压力(生命观念)2.举例说出当前人类面临的主要全球性生态环境问题,关注生态环境问题与个人生活习惯等方面的关系(科学思维)3.分析常见的全球生态环境问题,说出环境问题对人类生存和发展的影响,认同应处理好人口增长与资源、环境的关系,并尝试提出保护失调环境的具体建议和行动计划(科学探究、社会责任)四、教学重点1.探讨人口增长过快带来的环境压力2.关注全球性生态环境问题五、教学难点1.分析生态足迹六、教学方法多媒体教学法、讲授法、小组讨论法、案例分析法七、课时安排一课时八、教学过程教学过程教师活动学生活动设计意图导入情景创设:展示同一环境或不同环境对比,如乡村风光和城市雾霾对比,提出问题1.两幅图片展示的有什么不同?2.这些不同是由什么造成的?【资料展示】82页问题探讨,教师提问:1.人类活动一定会破坏环境吗?2.怎样才能既发展经济,又不破坏环境?根据自身经验,思考回答问题完成82页问题探讨创设情境,引导学生将当前所学内容与自身经验联系起来,从人口、资源、环境等方面对生活中的常见现象进行深度挖掘,使学生在真实情境中思考问题,综合考虑可持续发展相关问题人口增长与生态足迹【资料展示1】我国近年人口变化和建国以来人口结构展示生态足迹示意图,介绍生态足迹的概念提出问题:1.生态足迹越大,对环境有什么影响?2. 生活方式不同,生态足迹的大小会变化吗?【资料展示2】18世纪50年代以来的世界任何增长情况,以及未来几十年的预测情况。

人类活动对生态环境的影响[高中生物] 1.描述人口增长与生态足迹。

2.概述全球性生态环境问题。

[素养要求] 1.科学思维:建立生态足迹与生态承载力的联系,尝试提出人与环境和谐相处的合理化建议。

2.社会责任:了解人类活动对生态环境带来的影响,树立生态保护观。

一、人口增长与生态足迹1.生态足迹(1)概念:生态足迹又叫生态占用,是指在现有技术条件下,维持某一人口单位(一个人、一个城市、一个国家或全人类)生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积。

(2)内容:生态足迹包括建设用地、碳足迹、林地、渔业用地、耕地、草地等。

(3)特点①生态足迹的值越大,对生态和环境的影响越大。

②生活方式不同,生态足迹的大小可能不同。

2.人口增长对生态环境的影响(1)现状:生态足迹增长很快,生态承载力(地球提供资源的能力)增长较慢,环境压力不断增大。

(2)采取的措施:处理好人口增长和资源、环境的关系。

判断正误(1)与食用蔬菜相比,吃牛肉会增大生态足迹( )(2)人口增长过快,不但消耗大量自然资源,还加剧了对环境的污染,增加了治理的成本和难度( )(3)泥石流频发是由人口增长直接引发的问题( )(4)碳足迹指的是吸收化石燃料燃烧排放的CO2所需的海洋和森林的面积( )(5)耕地表示用来种植粮食所需的农田面积( )答案 (1)√ (2)√ (3)× (4)× (5)×探讨点 人口增长过快带来的环境压力1.发达国家经济发展快、人口增长慢,是不是人均生态足迹就小呢?提示 不一定,生态足迹与人的消费水平和生活方式有关。

2.根据教材P84~85“思考·讨论”的资料,分析全球发展将面临的问题。

提示 人口增长过快,全球生态足迹总量的增长远远高于生态承载力的增长,生态赤字增加,地球进入严重的生态超载状态。

人口的增长以及人类活动会对生态环境造成严重的压力,这将带来全球性生态环境问题,资料3显示的全球变暖就是其中之一。

环境变化生物教案高中

主题:环境变化对生物的影响

年级:高中

课时:1课时

教学目标:

1.了解环境变化对生物的影响。

2.掌握气候变化、生态系统变化、人类活动等因素对生物的影响。

3.培养学生的环保意识,关注环境问题。

教学内容:

1.环境变化对生物的影响

2.气候变化、生态系统变化、人类活动对生物的影响

教学准备:

1.教学课件

2.实验材料

3.生物书籍

教学步骤:

1.导入(5分钟)

教师通过呈现图片或视频等形式引起学生对环境问题的关注,引出环境变化对生物的影响的话题。

2.讲解(15分钟)

教师讲解气候变化、生态系统变化、人类活动等因素对生物的影响,同时呈现相关数据和案例。

3.实验(20分钟)

教师组织学生进行实验活动,观察环境变化对微生物、植物、动物等生物的影响,并记录实验结果。

4.讨论(10分钟)

学生根据实验结果进行讨论,探讨环境变化对生物的影响,提出相关问题并展开讨论。

5.总结(5分钟)

教师总结本节课的内容,强调环境保护的重要性,鼓励学生积极参与环保活动。

6.作业布置(5分钟)

教师布置相关作业,要求学生进一步了解环境问题,并提出自己的观点和建议。

教学反思:

通过本节课的教学活动,学生对环境变化对生物的影响有了更深入的了解,同时也培养了学生的环保意识,激发了他们积极参与环保活动的热情。

希望学生能够认识到环境问题的严重性,行动起来,为保护地球环境贡献自己的力量。

人类对全球环境的影响教学设计

导入新课

师上一堂课我们主要学习了两个问题:关注全球性生态环境问题和生物多样性的价值。

要求同学们收集有关生物多样性价值的实例和数据,下面请几位同学将你所收集的资料向大家介绍一下。

推进新课

师既然我们已经了解了生物多样性存在的重要性,那么人类在对自然界合理地进行开发和利用的同时,对生态系统的多样性要进行最大限度的保护,目前,我们对生物多样性保护的措施主要有哪些呢?生就地保护、易地保护和离体保护。

师这三种保护方式的主要方法有哪些?

生建立自然保护区和风景名胜区;建立动物园、植物园、濒危动植物繁育中心;建立精子库、种子库等。

师三种保护方式中,哪一种是最主要的、最有效的保护措施?

生就地保护。

师对,对现有的生态系统进行保护是最重要的方式,等到生态系统已经被破坏了、其中的物种变成濒危物种了再进行保护,就未免是亡羊补牢了。

师有人说,一些濒危生物数量稀少,已经没有生命直接或间接使用价值,为什么还要花大力气进行拯救?

生生物多样性还有潜在的使用价值,一个物种有其独特的基因库,

一旦灭绝,基因库就随之消失,其目前未知的使用价值也就随之丧失。

师很好!以上我们对生物多样性保护的措施进行了讨论,课前要求同学们对有关这方面的知识进行搜集,现在请几位同学来做一下交流。

一方面我们要保护生物的多样性,另一方面我们人类又要利用自然资源,你如何看待这一对矛盾?

生保护生物多样性只是反对盲目地、掠夺式地开发和利用,而不是禁止开发和利用;对生物多样性的利用,只要不超过生态系统的自动调节能力,不破坏生态系统的稳定性,就不会破坏生物的多样性;在海洋捕捞中,过度捕捞会造成海洋渔业资源的破坏,但适度捕捞却有利于鱼类的生长,如果使种群数量维持在不低于K/2的水平,可以使种群一直处于快速增长中。

……

师非常好!但是人类对自然资源的利用、对环境的关爱却并不总是这样理性,请看下列一些资料。

(学生阅读,老师课前准备的资料)

资料一:周代时,黄土高原的森林覆盖率达到53%,那里是一片美丽富饶的土地,但随着人口的增加,耕地的需求日益迫切,森林被大量砍伐。

从汉代开始不到400年的掠夺式的开采,终于使那里的植被彻底地破坏,成为名副其实的黄土地。

大量的泥沙流入黄河,使黄河泥沙含量达到70%,黄河河床日益升高,有些地段甚至成为悬河。

黄河由中国的母亲河成为了一条害河。

资料二:长江三角洲地区,由于地下水的过度开采,致使地面严重沉降,估计损失达到1万亿元/年,远远超过该地区的经济生产总量。

师看了以上资料,你们该如何看待人与环境的关系呢?

生地球孕育了人类,人类应当善待地球;人与环境必须和谐相处,共同发展;人也是环境的一个组成部分,必须服从于生态系统的客观规律,否则,对环境的破坏也是人类自己自取灭亡。

人类必须认清自身的地位,不能凌驾于其他生物之上,认为自己是地球的主宰。

……

课堂小结

师对!人类作为地球上最聪明的生物,对自然界具有非凡的认识能力和改造能力,但是人类对自然界的能动作用一定要遵循客观规律,只有你今天善待了环境,环境才会源源不断地给你以回报,否则今天你对环境的虐待,明天环境将十倍地奉还。

所以本章题图上引用了联合国《人类环境宣言》中的一句话:我们不是继承了父辈的地球,而是借用了儿孙的地球。

请同学们思考一下,这句话究竟蕴涵了什么深意?

生我们不能只顾自己对地球环境、资源的恣意挥霍,而使子孙后代失去安身立命之所;我们要实现环境和资源的可持续发展。

师对!可持续发展的含义是“在不牺牲未来几代人需要的情况下,满足我们这一代人的需要”,它追求的是自然、经济、社会持久而协调地发展。

普通生物尚且以本物种的保存和繁衍作为生存的第一要。