第6章 分子与超分子器件

- 格式:ppt

- 大小:5.15 MB

- 文档页数:45

超分子化学及其应用超分子化学是一种研究超分子结构、超分子组装和超分子功能的学科。

它的研究对象是一些含有多种不同化学基团的复合体系,具有三维空间结构和生物分子类似的功能和特性。

目前,超分子化学已经成为化学领域的重要分支之一,其发展与人类生活的方方面面息息相关。

超分子化学的基本概念超分子化学起源于20世纪60年代,最早由法国化学家勒兰创立。

他发现,通过分子内作用力,在不改变分子化学结构的前提下,可以形成一些具有新奇物理、化学性质的分子复合体系。

这就是超分子化学的基本概念,即通过相互作用的分子或离子等基团在空间上结合形成具有特定功能和性质的大分子结构。

超分子化学的研究领域超分子化学的研究领域很广泛,包括了分子识别、分子组装、功能材料、催化反应等。

其中,超分子识别是其核心研究方向之一。

超分子识别是指相互作用基团通过非共价键的形成,在空间上特异性地识别某一物种的过程。

例如,著名的双胺帽基与双腺嘌呤复合物就是一种典型的超分子识别体系,可以选择性地识别出双腺苷一类的化学物质。

超分子化学的应用超分子化学的应用主要体现在以下几个方面:1. 分子修饰与化学传感器超分子化学通过不同基团之间的相互作用,可以实现分子修饰和化学传感效应。

例如,金属离子和荧光分子的相互作用机制可以实现对溶液中金属离子的定量检测。

2. 超分子药物超分子化学可以构建具有特定药效的分子复合体系,形成新型的治疗手段。

例如,通过药物分子与载体分子之间的相互识别作用,可以实现药物的定向输送和释放。

3. 人工光合成人工光合成是一种新型的能源利用方式,超分子化学可以构建含有多种分子基元的高分子复合体系,实现光的捕获和转换。

4. 分子电子学分子电子学是利用分子电性质来构建电子学器件的重要研究领域之一,超分子化学的研究可以为构建分子电子学器件提供新思路。

总之,超分子化学的研究与应用在化学、材料、生命科学和能源等领域有广泛应用和推广,可以为人类社会的发展和进步提供有益的支撑。

超分⼦材料——发展新型材料的突破⼝超分⼦组装是⾃下⽽上创造新物质和产⽣新功能的重要⼿段。

利⽤该⽅法可以构筑多级组装结构,获得动态、多功能及⾼性能的超分⼦材料。

超分⼦材料中分⼦间的可逆弱相互作⽤为组装体的结构形态与功能调控提供了可能,从⽽赋予材料以刺激响应性以及⾃修复等优异性能。

在分⼦化学研究中,⼈们在不断深化对经典化学键认识的同时,也更多地认识到了分⼦间相互作⽤的重要性。

到了20世纪70年代,法国的J. M. Lehn教授提出超分⼦化学的概念,并因此在1987年与其他两位美国学者⼀起荣获诺贝尔化学奖,将超分⼦化学、分⼦识别和主客体化学推向科学发展的前沿,从此开启了⼈类利⽤超分⼦化学认识世界的新层⾯。

到了今天,超分⼦相互作⽤不仅被各个领域的科学家⼴泛接受,⽽且被⽤于获得⼤量⽤传统⽅法难以获得的新材料。

吉林⼤学的研究集体在国际合作中,在德国科学院院⼠H.Ringsdorf教授(德国Mainz⼤学)和法国科学院院⼠J. M. Lehn教授(法国Strasbourg⼤学)等的引领下,于20世纪80年代末进⼊超分⼦化学研究领域。

为了推动超分⼦研究在国内的开展,吉林⼤学沈家骢教授和张希教授与两位国际先驱者于90年代共同组织了包括“超分⼦体系⾹⼭科学会议”在内的⼀系列超分⼦化学⽅⾯的国际会议,以超分⼦体系(supramolecular system)为中⼼课题,不仅提⾼了对超分⼦发展的认识,也在国内培养了⼀批研究⾻⼲,有效地推动了国内相关研究的快速发展。

吉林⼤学的超分⼦体系研究以层层组装复合膜与纳⽶微粒为起点,以能源材料(发光)为重点,聚焦在超分⼦结构构筑与功能导向的超分⼦材料,并以发现新结构作基础、功能扩展和材料导向为⽬标。

研究集体依托“超分⼦结构与材料教育部重点实验室”开展⼯作,并于2010年正式升格为国家重点实验室。

实验室围绕超分⼦材料的核⼼⽬标,从基础做起,开展系统研究。

⽬前已经发展和建⽴了若⼲个超分⼦材料体系,如超分⼦光电材料体系、以⾦属-离⼦簇为基元的⽆机-有机杂化体系、微粒复合材料体系、精准组装动态材料体系,以及蛋⽩质组装体系等,这些都将在本书逐章加以介绍。

一、超分子化学的概述1973年,D.J.Cram报道了一系列具有光学活性的冠醚,可以识别伯胺盐形成的配合物;分子识别的出现为这一新的化学领域注入了强大的生命力,之后它进一步延伸到分子间相互识别和作用,并广泛扩展到其它领域,从此诞生了超分子化学。

超分子化学的概念和术语是在1978年引入的,作为对前人工作的总结和发展。

1987年,Nobel化学奖授予了C.J.Pederson、D.J.Cram和J.-M.Lehn,标志着超分子化学的发展进入了一个新的时代,超分子化学的重要意义也因此被人们更多的理解。

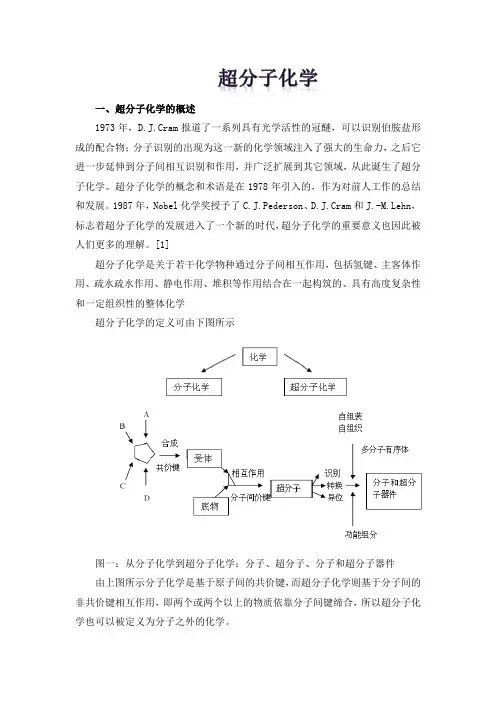

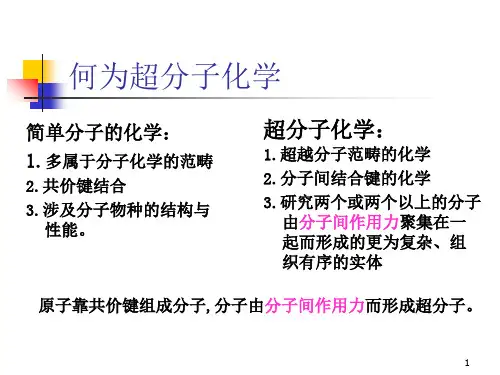

[1]超分子化学是关于若干化学物种通过分子间相互作用,包括氢键、主客体作用、疏水疏水作用、静电作用、堆积等作用结合在一起构筑的、具有高度复杂性和一定组织性的整体化学超分子化学的定义可由下图所示图一:从分子化学到超分子化学:分子、超分子、分子和超分子器件由上图所示分子化学是基于原子间的共价键,而超分子化学则基于分子间的非共价键相互作用,即两个或两个以上的物质依靠分子间键缔合,所以超分子化学也可以被定义为分子之外的化学。

图二:分子与超分子由弱相互作用加和形成强相互作用,由各向同性通过定向组合(选择性)形成各向异性,这是分子化学和超分子化学的分界线。

超分子化学不是靠传统的共价键力,而是靠非共价键的分子间作用力,如范德华力,即由分子内的永久偶极、瞬间偶极和诱导偶极在分子间产生的静电力、诱导力和色散力的相互作用,此外还包括氢键力、离子键力、阳离子一二和叮一二堆集力以及疏水亲脂作用力等。

一般情况下,它是几种力的协同、加和,并且还具有一定的方向性和选择性,其总的结合力强度不亚于化学键。

正是这些分子间弱相互作用的协调作用(协同性、方向性和选择性决定着分子与位点的识别。

[2] 超分子化学并非高不可攀,有许多超分子结构都处于我们的日常生活中,如的结构类似于圆弓西方把轮烯比为东方的算盘,索烃是舞池中的一对舞伴,C60建筑物,环糊精和当今的激光唱片一样有同样的功能--储存和释放信息,DNA双螺旋则与早餐的麻花形状相似。

有机分子的自组装与超分子化学自组装是指分子或者物质在无外力作用下,根据其内在属性和相互作用,通过特定的方式按照一定的规则自发地组装成特定的结构或者形态。

而超分子化学则是研究这些自组装体的化学性质和功能。

近年来,有机分子的自组装与超分子化学已经成为了重要的研究领域,并在多个领域得到了广泛的应用。

一、自组装体的形成机理有机分子的自组装是受到分子间相互作用的驱动。

主要有以下几种相互作用:1. 范德华力:是分子间较弱的吸引力,包括分子间的吸引力和分子之间的取向制约力。

2. 氢键:指分子间形成的强有力的键。

氢键的存在可以导致分子的特异性识别和自组装体的形成。

3. 疏水相互作用:是由于有机分子的结构中含有非极性基团,使得分子亲水性和疏水性区域形成不均匀的相互作用力。

4. 离子作用:指离子之间的相互作用,包括正离子和负离子之间的相互吸引力。

5. π-π堆积作用:指π电子云之间的相互作用,包括π电子云的重叠和范德华力的叠加等。

二、自组装体的分类与性质1. 胶束:由具有疏水性的亲水基团和亲水性的疏水基团组成。

它是一种球形的微粒,疏水基团聚集在内部,亲水基团暴露在外部。

2. 片层:是由两个分子层构成的立方体结构。

其内层由疏水基团组成,外层由亲水基团组成。

3. 纤维:是由聚集在一起的链状分子组成。

纤维的特点是长度远远大于直径,并且可以通过非共价作用力链接形成二维或三维结构。

这些自组装体不仅具有独特的形态和结构,还具有许多特殊的性质:1. 高度有序结构:自组装体的组装过程是受到分子间相互作用的驱动,因此组装体往往具有高度有序的结构。

2. 特异性识别:自组装体内部的分子之间通过特定的相互作用力相互吸引,因此可以实现特异性的识别和分离。

3. 功能性材料:自组装体可以根据分子结构和性质的不同,调控其组装形态和结构,从而实现特定的功能性。

三、自组装体的应用1. 材料科学:自组装体可以作为模板,用于制备纳米材料和器件,例如纳米颗粒、纳米线和纳米孔膜等。

超分子化学一.概念1894年,德国E. Fischer基于“分子间选择性作用”的思想提出了“锁-钥匙”模型,这一思想已形成了现代超分子科学理论的雏形。

上世纪三十年代,胶体化学的一个鼎盛时期,德国K. L. Wolf等创造了“超分子”一词,用来描述分子缔合而形成的有序体系。

1978年,法国J. M. Lehn(诺贝尔化学奖获得者)基于传统的植根于有机化学中的主客体系研究,提出了“超分子化学”的完整概念,他指出:“基于共价键存在着分子化学领域,基于分子组装体和分子间键而存在着超分子化学”。

#超分子至少有两个组分,Lehn借用生物学中已有的概念,分别称为底物和受体。

他对受体的设计进行了综合,最重要的是提出在设计受体时考虑到其结构的刚性与柔性的结合。

典型示范加上他所提出的分子识别(molecular recognition)概念(也是从生物学中“借”来的),从而给超分子的形成过程赋予智能化反应的特点。

虽然, Lehn对自己所提出的分子识别、化学信息学和化学反应智能化等的理论工作并未进一步深化,但人们对分子识别概念的应用,特别是在分子器件和分子自组装作用的研究方面已取得了很大的成绩。

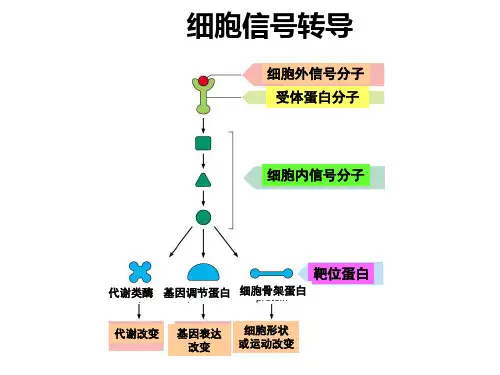

分子识别是自然界生物进行信息存贮、复制和传递的基础,例如基因、酶和生物膜的功能都是基于分子识别的原理得以实现的。

以分子识别为基础,研究构筑具有特定生物学功能的超分子体系,对揭示生命现象和过程具有重要意义,并可能给化学研究带来新的突破;同样以分子识别为基础,设计、合成、组装具有新颖的光、电、磁性能的纳米级分子和超分子器件,将为材料科学提供理论指导和新的应用体系。

超分子化学可以定义为“分子之上的化学”,分子化学主要研究原子之间通过共价键(或离子键)形成的分子实体的结构与功能,而超分子化学则研究两个或多个分子通过分子间作用力结合而成的化学实体的结构与功能。

由于分子间作用力作为化学实体(指有较固定的结构和性质)内的主要键合力的研究尚待深入,但是其意义与作用已提升到20世纪初期的化学键理论同样的高度,并将进一步促进有关超分子化学理论工作的开展。

超分子化学在光学与光电子器件中的应用随着科技的逐步进步,超分子化学逐渐成为了科学领域中的关键研究方向。

作为一种基于分子间逐渐加入其他分子形成多分子体系的化学形式,超分子化学在各个领域都有着广泛的应用。

其中,在光学与光电子器件中的应用尤为突出。

这篇文章将详细介绍超分子化学在光学与光电子器件中的应用。

一、超分子光学材料的应用超分子光学材料是一种基于超分子化学理论制备而成的光学材料。

其具有优异的物理和化学性质,因而被广泛应用于制备各种光学器件中。

它的基本原理是在分子之间加入其他的分子,这些分子之间会发生一些特殊的相互作用,形成了这种特殊的材料。

超分子光学材料在光学器件制备中有着广泛的应用,其中最为常见的就是在光伏设备中的应用。

通过将超分子光学材料添加到光伏材料中,能够大幅度提升光伏效率。

此外,它还可以应用于制备LED灯、液晶材料以及染料激光器、太阳能对焦器等其他光学器件。

二、偏振自组装薄膜的应用除了超分子光学材料之外,还有一种叫做偏振自组装薄膜的超分子化学材料。

这种材料通常由单分子层自行组装而成,具有高度有序性和规则性。

由于这种材料具有多种有用的物理和化学属性,因此在制备各种光学器件中也有着广泛的应用。

在光电子器件制备中,偏振自组装薄膜最常见的应用是在显示技术中。

例如,它可以制备高质量的极化器,具有高分辨率和高亮度的显示屏,以及其他各种显示器件。

三、分子电子学的应用分子电子学是一种基于超分子化学理论制备而成的电子材料。

分子电子学所有制备的材料均与分子和聚合物基元有关,具有特殊的物性和功能性。

这些材料能够在几乎所有电子器件中使用,从二极管到晶体管和磁性存储器。

在光电子器件中,分子电子学的应用最为突出的是在纳米电子器件中。

由于其可以制备分子电子器件,因此能够获得更好更高水平的电子性能,并可以直接用于制造小型电子器件,例如CPU 芯片等。

总结总之,超分子化学在光学与光电子器件中的应用越来越广泛。

超分子光学材料、偏振自组装薄膜和分子电子学材料是光电子器件制造中最常见和最有用的超分子化学材料。

第34讲 分子的性质 配合物与超分子[复习目标] 1.理解分子的极性。

2.掌握范德华力的含义及对物质性质的影响。

3.理解氢键的含义, 能列举存在氢键的物质, 并能解释氢键对物质性质的影响。

4.理解配位键的含义。

5.了解超分子的概念。

考点一 键的极性与分子极性1.键的极性(1)极性键与非极性键的比较极性键 非极性键 成键原子 不同种元素的原子间 同种元素的原子间 电子对 发生偏移(电荷分布不均匀)不发生偏移(电荷分布均匀)成键原子的电性 H δ+—C l δ-呈电中性思考 如何判断共价键极性的强弱?提示 成键元素电负性值差异越大,共价键的极性越强。

(2)键的极性对化学性质的影响键的极性对羧酸酸性大小的影响实质是通过改变羧基中羟基的极性而实现的,羧基中羟基的极性越大,越容易电离出H +,则羧酸的酸性越强。

①与羧基相邻的共价键的极性越大,羧基中羟基的极性越大,则羧酸的酸性越强。

②烷基是推电子基团,从而减小羟基的极性,导致羧酸的酸性减小。

一般地,烷基越长,推电子效应越大,羧酸的酸性越弱。

2.极性分子和非极性分子 (1)概念极性分子:分子的正电中心和负电中心不重合,键的极性的向量和不等于零。

非极性分子:分子的正电中心和负电中心重合,键的极性的向量和等于零。

(2)极性分子和非极性分子的判断方法①A —A 型分子一定是非极性分子、A —B 型分子一定是极性分子。

②判断AB n 型分子极性的两条经验规律a .中心原子A 化合价的绝对值等于该元素原子最外层电子数,则为非极性分子,反之则为极性分子。

b.中心原子A没有孤电子对,则为非极性分子,反之则为极性分子。

一、有关羧酸酸性强弱的判断及归因分析1.试比较下列有机酸的酸性强弱。

①CF3COOH②CCl3COOH③CHCl2COOH④CH2ClCOOH⑤CH3COOH⑥CH3CH2COOH答案①>②>③>④>⑤>⑥2.酸性:氟乙酸大于氯乙酸的原因是电负性:F>Cl,C—F的极性大于C —Cl的极性,导致氟乙酸羧基中的羟基的极性更大,更易电离出H+,故氟乙酸的酸性大于氯乙酸的酸性。

有机化学中的自组装与超分子化学自组装与超分子化学在有机化学领域中扮演着重要的角色。

通过自组装,分子能够自发地形成稳定的结构或超分子体系。

这种自组装现象是一种自发的过程,通过分子间的非共价作用(如氢键、范德华力等)实现。

在本文中,我们将探讨自组装与超分子化学在有机化学中的应用和意义。

1. 自组装的基本概念自组装是指分子在适当的条件下,根据其固有的结构特性,通过非共价作用相互作用而形成稳定的有序结构或超分子体系的过程。

这些非共价作用包括氢键、范德华力、π-π堆积等。

自组装过程可以分为静态自组装和动态自组装。

静态自组装是形成稳定的结构,而动态自组装则可能经历动态平衡,具有可逆性。

2. 分子识别和分子识别体系分子识别是指分子之间通过特定的相互作用,可以选择性地识别和结合。

分子识别体系是利用分子识别的原理构建的特定体系,用于适应不同的功能需求。

分子识别体系常常包括主体分子和客体分子。

主体分子通常具有空腔结构,而客体分子则可以通过与主体分子的非共价作用相互结合。

3. 自组装在药物传递系统中的应用自组装技术在药物传递系统中具有重要应用,可以通过构建结构稳定的纳米尺度载体,实现药物的靶向传递和控制释放。

例如,通过自组装形成的脂质体可以用于包裹水溶性药物,提高其生物利用度。

此外,利用自组装技术可以构建具有靶向性的纳米粒子,将药物精确送达到病灶部位,减少对健康组织的损伤。

4. 自组装在催化领域中的应用自组装也在催化领域中展示出巨大的潜力。

例如,通过自组装的方法可以构建金属有机骨架材料,这些材料具有高度有序的孔道结构,可用于分离、催化等领域。

此外,自组装还可以用于构建催化剂的分子识别体系,通过分子间的相互作用,提高催化反应的选择性和效率。

5. 自组装在光电子材料中的应用自组装技术在光电子材料中也得到了广泛应用。

例如,通过自组装形成的有机薄膜可以用于有机光电器件的制备,如有机太阳能电池和有机发光二极管。

这些有机薄膜具有良好的电子传输性质和光学性能,能够有效地转换光能为电能或发出光信号。

超分子结构与应用超分子结构是一种由分子之间的非共价相互作用构成的高阶组织结构。

它的形成通过不同的分子、原子组成的互相作用,包括静电作用、氢键作用、π-π作用、范德华力等。

这种结构的特点是,它具有高度的可控性和多样性,可以在不同物理环境条件下实现不同的组织形态,具有非常丰富的应用前景。

超分子结构的形成超分子结构最基本的形成方式是分子间的静电作用。

分子中的正、负电荷吸引在一起,即形成离子对。

例如,在溶液中,在带正电荷的离子周围,有带负电荷的离子聚集;在带负电荷的离子周围,有带正电荷的离子聚集。

这些离子聚集,就形成了超分子结构的基础。

除了静电作用,还有氢键作用。

水分子之间就是通过氢键作用相互作用的。

水分子由一个氧原子和两个氢原子组成,氧原子比氢原子带有更多的电负性,因此,在这个分子中,氧原子的δ-电荷和两个氢原子的δ+电荷之间涌现出了一个氢键相互作用。

在很多分子中,也存在类似的氢键作用。

在超分子结构中,还有一种比较重要的相互作用,就是π-π相互作用。

在某些溶剂条件下,分子中π电子相互作用,这种结构方式被称为π-π堆积。

这种方式可以形成很多超分子结构,比如纤维素、DNA双链等。

超分子结构的应用由于超分子结构的多样性和可控性,因此在生物医学、纳米电子等领域中都得到了广泛的应用。

例如,新型药物大多数都是由分子构成的,它们的生物活性往往与超分子结构有关。

通过调控药物与细胞膜之间的相互作用,超分子结构可以提高药物的生物利用度和药效。

另外,超分子结构对于纳米电子技术的发展也起到了重要的推动作用。

通过将电子元器件中的不同分子与超分子结构相互作用,可以构建出各种不同的器件,实现很多新颖的功能。

例如,在某些场合下,通过调控超分子结构可以大大改善有机太阳能电池的性能。

总之,超分子结构是一个研究分子之间相互作用的领域,它的出现带动了很多领域的发展。

在这个领域中,人们进行了广泛的研究,不断探寻它的应用价值。

相信在不久的将来,我们将会看到超分子结构在更多领域中的应用和发挥。