唐诗研究学术论文写作要略

- 格式:ppt

- 大小:2.12 MB

- 文档页数:66

燕乐的新体诗,是以音乐为本体的。

“曲子”是词最初的名称。

2.曲子是词的最初名称,以曲子称词,鲜明地体现出词与音乐的紧密关系。

长短句之称标志着词已经逐渐摆脱了音乐的附属地位,是以词的语言句式特点取代了音乐的特点。

诗馀是就词和诗的式特点。

2、唐诗中的七言诗往往被称为“长句”,五言诗被称为“短句”。

所谓长短句,其最初的轼,缘由是苏轼在《与蔡景的,是相对后起的一个概念。

曲子侧重强调其音乐性,长短句转而以文学性为主,诗馀则是就是词与诗的关系而起的一个新名词。

2、俞彦认为是“诗亡然后词作,故曰馀也。

”3、况周颐说:“诗馀之‘馀’,作‘赢馀’之‘馀’解。

词之情、文、节奏,并皆有馀支流、余脉解,视词为诗歌之剩义,不承认词体的独立地位。

事实上,词的兴起不是以诗歌之亡为前提的。

3.作丰富而有韵味解。

4.为庆元年间已经出现。

4、词与诗相比,所“馀”者何?乃所谓和声、泛声、虚声、散声也。

(从音乐的创作模式有关。

2、“倚声”一词大概在中唐唯一依。

唐。

王灼、朱熹与胡仔持这以乐府为中心,填词所倚的燕乐至隋代已初步成形。

以七调和十二律而燕乐系统,包含胡乐、俗乐和清乐三类。

2、词的音乐性的标志就是词《宋词研究》中提出的一个概念。

词在语言风格上侧重浮艳。

2、宋人在唱词风格方面独重维给词的体性下的定义,“词之为体,要眇宜修。

”“要眇宜修”四字的意思大概是形容一种精巧细致富有于女性修饰之美的一种特质。

2、缪铖“细美幽约”。

出自缪铖的《论词》,他把词的特质和词的起源结合起来,是具有启迪《蕙心词话》。

他的词心词境说相当于创作中主客体之间的关系。

词境相对客观,词心则相当于创作主体,是天资、学力、阅历等的综合反映。

词的创作就是词心与词境的有机结合,两者是一种相互依存的关系。

3、中国自古以来由于地域的辽阔,在文化取向上就一直存在南北的不同。

南方文学的典范,词往往被称为“南词”。

在唐宋词人中,从其籍贯来考察,重要的词人或者说是在所有的词人中,占籍南方或在南方有仕履经历的,在总共800多人中,南方占了82%,其中浙江最多,其次是江西、神理而遗其外貌,质实的词写得典雅奥 博,但过于胶着于写作对象,所以显得板滞。

《唐诗研究》绪论一、唐代诗歌繁荣的盛况:黄金时代、中国古典诗歌的代表1.作品数量:《全唐詩》收錄四万八千九百余首詩歌。

《全唐诗补编》补录六千三百二十七首(句一千五百零一条)2.作家数量:《全唐诗》收录唐诗作者二千二百余人。

《全唐诗补编》收录一千六百余人(新见者九百余人)。

3.体式:——终体皆备,多样化发展4.风格:老杜沉郁顿挫,李白之跌荡迅快,郊寒岛瘦,元轻白俗……5.影响:二、唐代诗歌繁荣的原因:1.文学自身的发展(借鉴经验,汲取教训):齐梁及陈隋,众多等蝉噪。

——韩愈《荐士》自自从建安来,绮丽不足珍。

——李白《古风五十九》之一诗是吾家事,人传世上情。

熟精文选理,休觅彩衣轻。

——杜甫《宗武生日》2.文学发展的社会条件:(1)政治上的庶族特色与开放风气:唐太宗的体貌特征:(A)洪腹大肚:(B)浓髭:“唐文皇……人号髭圣。

”(C)虬须。

“(太宗)虬须上可挂一弓”。

唐皇室的“怪异”举动:1.李承乾好说突厥语,好穿突厥衣。

曾扮演突厥可汗诈死,令下属按突厥丧仪发丧。

甚至表示一朝有天下,当亲率万骑,到草原打猎,然后解发为突厥人(《通鉴》卷196)。

2.高祖武德年间,太子建成与齐王元吉与庶母尹德妃、张婕妤私通。

3.唐太宗玄武门之变,杀死兄弟(建成、元吉),纳弟妻杨氏为妃。

4.唐太宗的儿子又迷恋上他的才人武则天,后立为皇后。

5.玄宗纳其儿媳杨玉环。

唐室大有胡气。

——鲁迅《致曹聚仁》(1933年)唐源流出于夷敌。

——朱熹《朱子语类》卷116。

皇室世系:李虎(八柱国之一)——李昞(妻独孤信女,鲜卑族)——李渊(妻窦氏,鲜卑族)——李世民(妻长孙氏,鲜卑族)2.经济:杜甫《忆昔》忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。

齐纨鲁縞车班班,男耕女桑不相失。

3.文化:兼容并包1.儒家:2.道教:3.佛教:4.音乐舞蹈:太宗时“十部乐”,包括燕乐、清商乐、西凉、高丽乐、扶南乐、龟兹乐、疏勒乐、康国乐、安国乐、高昌乐。

唐代诗选学略论唐代诗选学略论随着唐诗的繁荣昌盛,唐人选诗的风气也盛极一时,各种唐诗选本不断涌现,出现了数量众多、体制完备的兴旺局面。

“唐人选唐诗”诸集,不仅有利于唐诗的流布和存留,有力地促进诗歌艺术的发展;而且在“文选学”的推动下,诗选家们以各自的诗歌主张、艺术观点,不断研究、改进选诗的标准、范围、规模,形成了新兴的“诗选学”。

综观唐代的许多诗选集子,论述唐代“诗选学”的形成、发展以及学术价值等问题,这对于我们深入研究唐诗发展规律、总结唐代诗歌理论,探讨唐代诗歌流派和艺术风格的形成,都将是十分有益的。

本文只是就有关的问题,作简略的阐述,抛砖以引玉,并热切期望得到同志们的指教。

一盛况空前“唐人选唐诗”诸集存留到今天的,并不多。

中华书局上海编辑所选用较好的版本,集印《唐人选唐诗(十种)》,包括留传至今的九种唐人诗选集子,一种敦煌写本残卷。

清人王士禛《答秦留仙宫谕书》云:又妄谓后世选唐人诗,较唐人自选,终隔一尘。

故又尝取殷璠、高仲武诸家之选,各加删定,而益以韦庄《又玄》、姚铉《文粹》通为唐选十集,刻于玉峰。

除宋人姚铉《唐文粹》不属唐人选唐诗以外,则渔洋当日所见的传世九集为殷璠《河岳英灵集》、高仲武《中兴间气集》、元结《箧中集》、令狐楚《御览诗》、芮挺章《国秀集》、姚合《极玄集》、韦庄《又玄集》、无名氏《搜玉小集》、韦縠《才调集》(次序按王士禛所记)。

可见,在王士禛生活的时代,“唐人选唐诗”诸集仅存九集,其他大多散佚。

然而,我们细检《旧唐书·经籍志》和《新唐书·艺文志》著录的“唐人选唐诗”,去其重复,竟达五十余种(已除去现存的选本),这真是洋洋大观!僧惠静《续古今诗苑英华集》二十卷刘孝孙《古今类聚诗苑》三十卷《诗缵》十二卷《词英》八卷十卷《歌乐集》八卷《朝英集》三卷李康成《玉台后集》十卷元思敬《诗人秀句》二卷孙季良《正声集》三卷崔融《珠英学士集》五卷曹恩《起予集》五卷《奇章集》四卷郭瑜《古今诗类聚》七十九卷《诗林英选》十一卷李戡《唐诗》三卷顾陶《唐诗类选》二十卷《集贤院壁记诗》二卷《翰林歌辞》一卷《大历年浙东联唱集》二卷《断金集》一卷《元和继和集》一卷《三州唱和集》一卷《刘白倡和集》三卷《汝洛集》一卷《洛中集》七卷《彭阳倡和集》三卷《吴蜀集》一卷刘明素《丽文集》五卷《丽则集》五卷柳玄《同题集》十卷殷璠《丹阳集》一卷王起《文场秀句》一卷《盛山倡和集》一卷《荆夔倡和集》一卷《僧广宣令狐楚唱和》一卷《名公倡和集》二十三卷《汉上题襟集》十卷袁皓《道林寺诗》二卷卢瓌《抒情集》二卷刘松《宜阳集》六卷裴均《寿阳倡和集》十卷裴均《渚宫倡和集》二十卷窦常《南熏集》三卷《岘山倡咏集》八卷《荆潭倡和集》一卷蔡省风《瑶池新咏》二卷僧灵彻《酬唱集》十卷黄滔《泉山秀句集》三十卷元兢《古今诗人秀句》二卷(《新唐书·艺文志》著录此集入诗文评类中) 倪宥《文章龟鉴》一卷(说明同左)参阅宋代的公私图书目录的著录,还有如下若干种:(按惯例,将五代人编集的选本,亦纳入本文的研究范畴内。

唐诗研究汪聚应内容提要第一章:唐诗总论,主要讲述唐诗繁荣的原因和唐诗的分期与发展; 第二章:唐诗流派研究,主要讲述四杰研究、王孟研究、高岑研究、元白研究;第三章:唐诗诗体类型研究,主要讲述唐代的古风、唐代的歌行、唐代的律诗、唐代的绝句;第四章:唐诗的社会文化研究,主要讲述唐诗与佛教、唐诗与道教、唐诗与科举;第五章:唐人诗论,主要讲述皎然的《诗式》、王昌龄的《诗格》、司空图的《诗品》、唐代其他诗人的诗歌理论;第六章:唐诗研究的历史和现状。

课程参考书目1、陈伯海《唐诗学引论》,东方出版中心1988年版。

2、《唐代文学研究年鉴》,广西师范大学出版社。

3、沈松勤主编《唐诗研究》,浙江大学出版社2005年版。

4、郭绍虞主编《中国历代文论选》,上海古籍出版社1986年版。

5、傅璇宗《唐代科举与文学》,陕西人民教育出版社1987年版。

6、程千帆《唐代进士行卷与文学》,上海古籍出版社1987年。

第一章唐诗总论“两个代表”唐代文学的突出代表便是唐诗。

唐诗也是我国五、七言古今体诗的高峰,代表着我国古典诗歌的最高成就。

鲁迅:“一切好诗,到唐已被做完,以后倘非能翻出如来掌心之齐天大圣,大可不必动手”。

现存数量:清代编纂的《全唐诗》、日本人上毛河世宁搜集的《全唐诗逸》及今人辑录的《全唐诗补编》等收录唐诗超过五万首,诗人超过三千人。

《全唐诗》[日]上毛河世宁《全唐诗逸》《全唐诗外编》陈尚君《全唐诗续拾》《全唐诗补编》《全唐诗》现已发现整理的唐诗约五万五千多首,诗人约三千一百多人。

数量之巨、作者之广、流派风格之多、体裁样式之全、影响之大均堪称空前。

◆明胡应麟《诗薮·内编》卷一云:“诗至于唐而格备,至于绝而体穷。

故宋人不得不变而之词,元人不得不变而之曲。

”◆《诗薮·外编》卷三云:甚矣,诗之盛于唐也!其体,则三四五言、六七杂言、东府歌行、近体绝句靡弗备矣;其格,则高卑、远近、浓淡、浅深、巨细、精粗、巧拙、强弱靡弗具矣;其调,则飘逸、浑雄、沉深、博大、绮丽、幽闲、新奇、猥琐靡弗诣矣;其人,则帝王、将相、朝士、布衣、童子、妇人、缁流、羽客靡弗预矣。

唐诗研究00422自考笔记摘要:一、引言1.自考背景介绍2.唐诗研究的重要性二、唐诗概述1.唐诗的发展历程2.代表诗人及作品介绍三、唐诗的审美特点1.文学形式的美2.语言风格的美3.思想内容的美四、唐诗的鉴赏方法1.文本细读2.创作背景分析3.文学技巧解析五、自考备考策略1.学习资源的整合2.制定学习计划3.做好时间管理六、备考技巧与建议1.记忆方法2.做题技巧3.拓展阅读七、结语1.总结唐诗研究的意义2.强调自考的重要性与信心正文:随着我国教育事业的不断发展,自学考试作为一种灵活、开放的教育形式,越来越受到广大考生的青睐。

其中,唐诗研究00422课程作为一门文学类课程,既具有较高的理论价值,又具有很强的实践性。

本文将从自考背景、唐诗概述、审美特点、鉴赏方法、备考策略、备考技巧与建议等方面,全面介绍唐诗研究00422课程的相关内容,以期为广大考生提供有益的参考。

首先,我们要明确自考背景。

自学考试是一种依靠个人自学、国家考试相结合的教育形式。

考生通过学习,可以提高自己的综合素质,为社会的经济发展作出贡献。

而唐诗研究作为一门文学课程,不仅有助于考生了解我国古代文学的瑰宝,还能提升考生的审美情趣和文化素养。

其次,唐诗的发展历程。

唐诗是我国古代诗歌的瑰宝,历经初唐、盛唐、中唐、晚唐四个时期,涌现出了一大批脍炙人口的诗人,如李白、杜甫、白居易等。

他们的作品既有独特的个性,又具有时代特色,成为了后世研究和学习的典范。

在欣赏唐诗时,我们要关注其审美特点。

唐诗的文学形式美、语言风格美和思想内容美是其独特魅力的体现。

文学形式美包括五言、七言律诗、绝句等,各具特色;语言风格美表现为炼字、炼句、炼意等方面,展现了诗人高超的技艺;思想内容美则体现在对人生、自然、哲理等方面的独特见解。

欣赏唐诗,还需掌握一定的鉴赏方法。

文本细读是基础,通过深入剖析诗篇内容,挖掘诗歌的内涵。

创作背景分析有助于了解诗人在特定历史背景下的心境和情感。

20世纪唐诗研究述略大致说来,20世纪初期,传统的学术形态仍有所衍流,而新型的唐诗观已然发端。

属于前一类型的,如陈衍《石遗室诗话》及其《续编》、王kǎi@①运《湘绮楼说诗》《湘绮楼老人论诗册子》《王志论诗》及其选批的《唐诗选》(订补本)、沈曾植《海日楼札丛》、宋育仁《三唐诗品》、朱宝莹《诗式》、高步瀛《唐宋诗举要》以及光明甫《论文诗说》(未刊稿)等,不仅多还承袭以往的诗话、诗品、笔记、选批、论诗诗等形式来解说和品评唐诗,在思想见解上也大抵未越出前人的樊篱,尽管具体论述中时有精义可参。

但就在这个时候,某些新的观念已开始萌生。

胡适于1915年发表《读白居易〈与元九书〉》和《读香山诗琐记》两文,以理想主义与实际主义(即写实主义)的分派来解说唐诗,称白居易为实际派领袖,上承杜甫《咏怀五百字》、《北征》、“三吏三别”诸作的创作倾向,而与并时的李绅、元稹等同气相求,开了引西方文论入唐诗研究的新风气。

同年9月起,吴宓在《清华周刊》上连续载出其《余生随笔》,其中多则论及唐诗,他以唐宋诗之变迁为贵族派向平民派之转移,杜甫正当交接之会,乃“取贵族派之词华入以平民派之情理”,至白居易则已纯然平民派,这个观点不仅成为“五四”时期倡扬“平民文学”的先导,对后来的文学史家影响尤巨。

至1922年,又有梁启超发表其讲演稿《情圣杜甫》,他把历来加于杜甫身上的“诗圣”徽号改作“情圣”,实际上反映着他不以“言志”、“载道”为依归,而认“诗为表情之具”(见《国学入门书要目及其读法》附录二)的思想立场,在唐诗研究领域鲜明地树起了人本的旗帜。

经过世纪之初的酝酿和发动,于20世纪二三十年代之交,一批具有新观念和新形态的唐诗研究著作陆续产生。

概述性的如费有容《唐诗研究》(大东书局1926)、许文玉《唐诗综论》(北京大学出版部1929)、胡云翼《唐诗研究》(上海商务印书馆1930)、苏雪林《唐诗概论》(上海商务印书馆1934)、杨启高《唐代诗学》(南京正中书局1935),专题性的如胡云翼《唐代的战争文学》(上海商务印书馆1927)、陆晶清《唐代女诗人》(上海神州国光社1931)、孙liáng@②工《唐代的劳动文艺》(上海东亚图书馆1932)、刘开荣《唐代诗中所见当时妇女生活》(上海商务印书馆1943),或从整体概括,或就局部开发,均能自出手眼,不囿于传统,其表述的系统性和论证的严密性亦迥异于前人的诗话、诗论。

《唐宋词》辅导教师:李晖课程论文要求一、目的和意义根据国家教育部关于大学生文化素质教育和学校人才培养实施方案的要求,切实加强大学生文化素质教育,使之在学好专业知识的同时,具备多方面(包括文学艺术)的基础知识和基本修养,使大学生具有较高的文化素质,成为适应我国社会主义现代化建设需要的跨世纪人才。

在中国古代文学的阆苑里,唐宋词是一块芬芳绚丽的园圃。

词,作为韵文的一种,源于隋,成于唐,盛于宋。

两宋320年历史,其文学的独特成就是词。

近人选《全唐五代词》,得一百七十余家、二千五百首,《全宋词》及《全宋词补辑》,有一千四百三十多家,二万零八百余首。

唐宋词以其姹紫嫣红、千姿百态的丰神,与唐诗争奇,与元曲斗妍。

她从《诗经》、《楚辞》及汉魏六朝诗歌里吸取营养,又为后来的明、清戏剧小说输送了有机成份。

千百年来,她那些闪烁着民主性、人民性光辉而又达到很高艺术境界的作品,一直陶冶着人们的情操,给读者以美的享受。

清代著名词论家刘熙载说:“词之兴,观、群、怨,岂下于诗哉!”批判地继承这一文化遗产,剔除其封建性糟粕,吸收其民主性精华,古为今用,是我们学习的重要内容。

二、学习要求⒈了解宋词“婉约”和“豪放”两派代表作家和作品;⒉熟读原作和注解,理解内容,熟记名句,背诵名作八十篇(首)以上;⒊分析重要作品的写作背景、思想内容、艺术手法、历史意义和现实意义,并能就部分(同类)词作进行比较分析鉴赏;⒋了解李白、温庭筠、韦庄和李璟、李煜、冯延巳等唐五代词人词作及其作用;⒌了解欧阳修、晏殊、晏几道(贵族词人)及其词作;⒍了解柳永(平民词人):将词由小令发展而为长调(慢词);⒎了解范仲淹、王安石、苏轼:开豪放派词风,异军突起,打破“诗言志”而“词言情”的题材分工,冲决“诗庄词媚”的风格界限。

从苏轼开始,词可以有题目,有序;⒏了解晁补之、黄庭坚、陈师道、秦观、周邦彦、李清照、姜夔、贺铸、吴文英及其词作;⒐了解张孝祥、张元干、杨万里和范成大;⒑了解陆游、辛弃疾、陈亮、李纲、岳飞、刘克庄、文天祥;⒒了解常用词牌和格律常识。

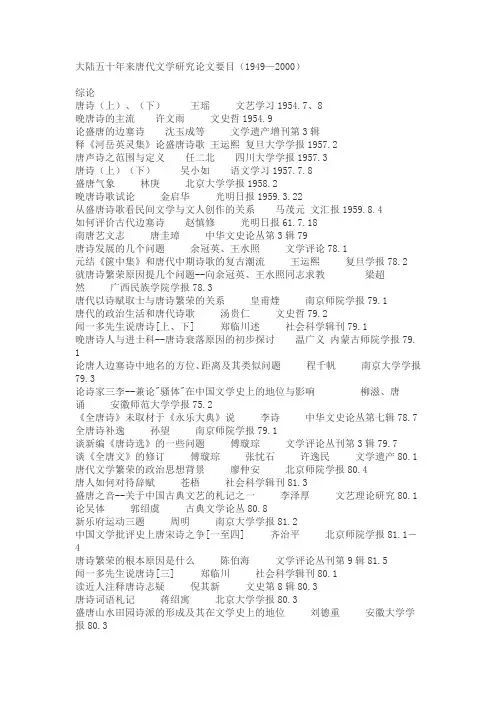

大陆五十年来唐代文学研究论文要目(1949—2000)综论唐诗(上)、(下)王瑶文艺学习1954.7、8晚唐诗的主流许文雨文史哲1954.9论盛唐的边塞诗沈玉成等文学遗产增刊第3辑释《河岳英灵集》论盛唐诗歌王运熙复旦大学学报1957.2唐声诗之范围与定义任二北四川大学学报1957.3唐诗(上)(下)吴小如语文学习1957.7.8盛唐气象林庚北京大学学报1958.2晚唐诗歌试论金启华光明日报1959.3.22从盛唐诗歌看民间文学与文人创作的关系马茂元文汇报1959.8.4如何评价古代边塞诗赵慎修光明日报61.7.18南唐艺文志唐圭璋中华文史论丛第3辑79唐诗发展的几个问题余冠英、王水照文学评论78.1元结《箧中集》和唐代中期诗歌的复古潮流王运熙复旦学报78.2就唐诗繁荣原因提几个问题--向余冠英、王水照同志求教梁超然广西民族学院学报78.3唐代以诗赋取士与唐诗繁荣的关系皇甫煃南京师院学报79.1唐代的政治生活和唐代诗歌汤贵仁文史哲79.2闻一多先生说唐诗[上、下] 郑临川述社会科学辑刊79.1晚唐诗人与进士科--唐诗衰落原因的初步探讨温广义内蒙古师院学报79.1 论唐人边塞诗中地名的方位、距离及其类似问题程千帆南京大学学报79. 3论诗家三李--兼论"骚体"在中国文学史上的地位与影响柳滋、唐诵安徽师范大学学报75.2《全唐诗》未取材于《永乐大典》说李诗中华文史论丛第七辑78.7全唐诗补逸孙望南京师院学报79.1谈新编《唐诗选》的一些问题傅璇琮文学评论丛刊第3辑79.7谈《全唐文》的修订傅璇琮张忱石许逸民文学遗产80.1唐代文学繁荣的政治思想背景廖仲安北京师院学报80.4唐人如何对待辞赋苍梧社会科学辑刊81.3盛唐之音--关于中国古典文艺的札记之一李泽厚文艺理论研究80.1论吴体郭绍虞古典文学论丛80.8新乐府运动三题周明南京大学学报81.2中国文学批评史上唐宋诗之争[一至四] 齐治平北京师院学报81.1-4唐诗繁荣的根本原因是什么陈伯海文学评论丛刊第9辑81.5闻一多先生说唐诗[三] 郑临川社会科学辑刊80.1读近人注释唐诗志疑倪其新文史第8辑80.3唐诗词语札记蒋绍寓北京大学学报80.3盛唐山水田园诗派的形成及其在文学史上的地位刘德重安徽大学学报80. 3《敦煌唐人诗集残卷》的文学价值高嵩甘肃:社会科学80.3对属分类例释--唐诗体裁研究之一蔡义江杭州大学学报81.1《河岳英灵集》收诗终于癸巳岁吴企明浙江师范学院学报81.2对立中求和谐――唐诗艺术手法之一种周裕锴江淮论坛81.6"秋花"的"晚香"--晚唐的诗歌美吴调公文艺理论研究81.4边塞诗派评价质疑--三十年来文学史研究中的一个问题吴学恒、王绶青文学评论80.3评边塞诗--兼与吴学恒、王绶青、涂元渠等同志商榷刘先照文学评论81.3边塞诗派的形成及其评价问题回俊才牡丹江师院学报81.1如何评价唐代边塞诗禹克坤文学评论81.3谈边塞诗讨论中的几个问题吴庚舜文学评论81.6谈唐诗繁荣的几个原因曾荒人牡丹江师院学报81.1论唐代的抒情歌词――七言绝句王德宇文学评论81.2计有功和《唐诗纪事》王仲镛四川师院学报80.4谈"唐十二家诗" 周勋初学林漫录2集81.3叙《全唐诗》成书经过周勋初文史第8辑80.3读《全唐诗》小札张忱石许逸民文史第11辑81.3《补全唐诗》拾遗王重民辑录刘修业整理中华文史论丛第4辑81谈明铜活字本唐人诗集徐小蛮中华文史论丛第2辑81唐以后诗歌衰落之原因漫议窦英才延边大学学报81.1-2试论唐代文化高峰形成的成因刘修明、吴乾兑学术月刊82.4关于唐代诗文的几个统计数字李庆文学遗产82.1唐诗所表现的生活理想和精神风貌余恕诚文学遗产82.2略论唐代乐府诗吴庚舜文学遗产82.3唐末诗坛鸟瞰胡国瑞社会科学战线82.3初唐诗论纲金启华江海学刊82.4略谈唐诗高潮中的一些标志林庚社会科学战线82.4从历代诗话看唐诗研究与天分学力之争葛晓音文艺理论研究82.4唐代乐府的继承和发展振甫文学评论82.6唐诗与意象陈植锷文学评论丛刊13辑论盛唐绝句的艺术表现周啸天四川师院学报82.2《河岳英灵集》的编集年代和选录标准王运熙、杨明唐代文学论丛82.1 唐代的音乐与曲子词(上)(下)阴法鲁词刊82.2、3论唐大历初至贞元中的文学思想罗宗强社会科学战线83.3唐代诗歌与小说的关系王运熙、杨明文学遗产83.1贞观诗风及其演变其心光明日报83·1.18读盛唐边塞诗郝世峰古典文学论丛(陕西)83.2古诗中的时空感沈仁康随笔83.2唐宋诗别略论姜书阁社会科学辑刊83.2晚唐四家诗合论 <苏仲翔唐代文学论丛总第3辑论唐诗之体变金启华苏州大学学报83.3唐初诗风平议胡国瑞光明日报4.12论"比、兴"融合与唐代诗歌的革新和繁荣葛成民陕西师大学报83.4试论欧洲十四行诗及波斯诗人莪凯延的鲁拜体与我国唐代诗歌的可能联系杨宪益文艺研究83.4初唐诗论纲金启华唐代文学论丛总第4辑论盛唐边塞诗及其研究中的一些问题周祖譔唐代文学论丛总第4辑试论"风骨"在盛唐诗歌中的体现胡国瑞武汉大学学报83.5中国古典咏史诗的美学结构肖驰学术月刊83.12试化唐代进士的出身及唐代科举取士中寒土与子弟之争傅璇琮中华文史论丛84.2关于唐代科举与文学的研究傅璇琮文学遗产84.3唐代文学思想发展中的几个理论问题罗宗强中国社会科学84.5"盛唐气象"说述评罗立乾唐诗讨论会论文集84唐代文学与佛教孙昌武天津社会科学84.5略论唐人近体诗的思想价值和美学价值羊春秋求索84.2唐代的诗僧和僧诗程裕祯南京大学学报84.2从诗与乐的相互关系看词体的起源与形式周圣伟华东师范大学学报84.1 作家作品研究中的数量分析--唐代诗人总数考实张三夕徐州师范学院学报84.2"吴中诗派"与中唐诗歌赵昌平中国社会科学84.4尚武社会风气的形成及其对盛唐边塞诗的影响左云霖社会科学辑刊84.4 唐代新乐府和诗歌叙事艺术的发展--兼及中国文学史上一种现象的探讨董乃斌文学遗产84.4唐诗的任侠精神钟元凯北京大学学报84.4唐代诗论中的意境说蔡厚示文学评论丛刊总第18期《国秀集》的编辑年代与编者朱吉余光明日报84.1.3隋唐文学理论述略吴文治江苏教育学院学报85.1《昭明文选》与唐代文学朱金城、朱易安文学评论85.6关于孙洙《唐诗三百首》及其编选的指导思想马茂元、赵昌平文学遗产8 5.1论唐代诗歌发展中的三次美学论争--兼及唐诗流派兴衰演变规律问题的探索张碧波文学遗产85.2道教与唐诗葛兆光文学遗产85.4唐诗吟咏的研究华钟彦、李珍华中州学刊85.5唐诗的审美特征蒋孔阳文史知识85. 10论初、盛唐诗歌革新的基本特征葛晓音中国社会科学85.2"新乐府运动"种种罗宗强 85.11.19"长庆体"名义辩说刘德重文学遗产85.1扬州诗局是怎样编校刊刻全唐诗徒?孙方河南大学学报85.5论盛唐诗的特质邓小军安徽师大学报85.3从"唐人七律第一"之争看文学观念的演变周勋初文学评论85.5战士之歌和军幕文士之歌--从两种不同类型之作看盛唐边塞诗余恕诚文学遗产85.1关于《全唐文》的底本葛兆光学林漫录总9集唐代诗歌的流传(下)范之麟唐代文学论丛总第六辑论唐贞元中至元和年间尚怪奇、重主观的诗歌思想罗宗强古代文学理论研究总9辑关于唐诗的分期倪其心文学遗产86.4唐初诗风榷论周小立湖南师大学报86.4初唐七律的成熟及其风格溯源赵昌平中华文史论丛86.4论初唐诗歌的赋化现象商伟北京大学学报86.5从初、盛唐七古的演进看唐诗发展的内在规律赵昌平中国社会科学86.6说盛唐气象王运熙上海社会科学季刊86.3新乐府和新乐府运动蹇长春西北师院学报86.4天宝诗风的演变傅璇琮、倪其心唐代文学论丛第8辑晚唐诗风略论陈铭浙江学报86.3宫体诗初论周禾华中师大学报86.2唐人七言歌行论略王志民内蒙古师大学报86.1唐代僧人诗和唐代佛教世俗化汤贵仁唐代文学论丛总第7辑唐代诗人与县尉顾学颉光明日报86·4·20唐代通俗文学初论张锡厚汉唐文史漫论盛唐边塞诗的历史价值和艺术魅力葛晓音唐代文学论丛第8辑边塞诗之涵义与唐代边塞诗的繁荣胡大浚西北师院学报86.2初盛唐时期的边境战争及边塞诗评问题熊笃社会科学(甘肃)86.2论中晚唐的边塞诗董乃斌唐代文学论丛第7辑略论唐后期士大夫与南北文化王振芳山西大学学报87.3试论唐代教育对文学艺术繁荣的作用韦齐发福建师大学报87.2初唐五十年的社会心理与诗歌创作黄泽梁中国文学研究87.3隋唐时期民谣民谚浅论单承彬民间文学论坛87.5试论谱学与种姓文化――读《新唐书·柳冲传》后郑敬高华中师大学报87. 4辨牛李党争与士庶斗争之关系王炎平四川大学学报87.2辛文房《唐才子传》的理论价值漆绪邦北京师院学报87.1贞长风概王玮文学遗产87.3论唐诗(上、中)陈伯海中华文史论丛87.1-3长庆元年复试案浅析胡国然重庆师院学报87.2唐代文人生活道路与诗歌创作陈伯海学术月刊87.9科举制度的变革和唐诗的繁荣刘初棠中华文史论丛87.1般若学和唐宋诗论--佛学与诗学初探徐季子宁波师院学报87.2禅宗思想的民族化与中晚唐僧诗的繁荣徐季子宁波师院学报87.2唐诗学的研究对象和任务吴企明语文导报87.2论唐代女诗人审美心理特征苏者聪中国文学研究87.2唐诗美学论纲黄炳辉厦门大学学报87.3地域、民族和唐诗刚健的特质余恕诚安徽师大学报87.3唐代文人的生活道路与诗歌创作陈伯海学术月刊87.9论陶谢王孟田园山水诗审美意趣异同-兼论山水诗从六朝到盛唐意境演进过程胡遂中国文学研究87.1中国古代山水诗的三重境界肖驰文学评论87.2论唐人送别诗蜀漫文学遗产87.2论唐代的古题乐府商伟文学遗产87.2论唐代通俗诗的兴起及其历史地位张锡厚唐代文学论丛第9辑浅论唐诗的时、空设计侯孝琼湖北教育学院学报87.2唐诗演进规律性刍议--"线点面综合效应开放性演进"构思赵昌平文学遗产87.6唐代诗人审美心理研究吴功正文学遗产87.6初唐前五十年的社会心理与诗歌创作黄泽梁中国文学研究87.3唐代七律的几个主要派别孙琴安上海社科院学术季刊88.2隋唐时期的赋比兴理论鲁洪生沈阳师院学报88.3盛唐学术文化的社会学解释李岩社会科学家88.6唐代美学主潮在诗文中的体现陈炎山东大学学报88.2佛教与唐代的文学孙昌武唐代文学研究第1辑贞观诗坛的再评价王启兴等江汉论坛88.4苦恼意识与晚唐诗词孟修祥荆州师专学报88.2唐人意境说的几个问题黄炳辉厦门大学学报88.3唐代社会的思想潮流与诗歌创作陈伯海社会科学战线88.1论唐诗(下)陈伯海中华文史论丛88.1唐诗学史之一瞥陈伯海唐代文学研究第1辑文学传统与唐诗的创新陈伯海江海学刊88.2论唐代六言近体诗的形式及其影响刘继才文学遗产88.2七言律诗中的政治内涵--从杜甫到李商隐、韩偓程千帆、张宏生文艺理论研究88.2唐代诗人和音乐--唐诗繁荣和唐代艺术的关系初探之一王启兴武汉大学学报88.2传统的背叛与诗美的创新——浅论中晚唐险怪诗风的流变及美学价值陈友冰安徽广播电视大学学报.创刊号1988"三李"诗论纲张式铭长沙水电师院学报88.2论韩孟诗派的产生及其诗歌艺术风格陈新璋华南师大学报88.4中唐苦吟诗人综论马承五文学遗产88.2论晚唐感伤诗产生的文化背景田耕宇陕西师大学报88.3唐五代诗僧及其诗歌徐庭筠唐代文学研究第1辑唐代区域文化析论李岩松辽学刊89.1唐代御史制度的特色胡沧泽福建师大学报89.3论唐代文化政策与文化繁荣的关系魏承恩学术月刊89.4科举制度与盛唐知识阶层的命运任爽历史研究89.4唐代物质文化综观傅玫南开学报89.4浅论古文运动与新乐府运动的关系王春庭江西社会科学89.3唐初史传文学的成就李少雍文学遗产89.4试论隋唐反审美的文学思潮刘朝谦社会科学研究89.6"病态的花"的文化心理特征--中国苦吟诗人比较研究马承五江汉论坛8 9.11关于《全唐诗》的改编傅璇琮文学遗产89.4唐朝题画诗注王世德文艺研究89.5关于唐诗分期的几个问题吴承学文学遗产89.3儒家诗教说在唐代的兴衰张明非求索89.2盛唐清澹诗派概论杨世明四川师院学报89.2唐代文人和妓女的交往及其与诗歌的关系孙菊园文学遗产89.3唐代诗画艺术的交融傅璇宗、陈华昌文史哲89.4从言志求善到言情求美的过渡--中唐诗的心理表现及其地位卢燕平兰州大学学报89.4论中晚唐咏史诗的三大体式陈文华文学遗产89.5盛唐山水田园诗与时代精神何丹尼上海师范大学学报89.3试论盛唐田园诗的心理依据林继中文史哲89.4盛唐田园诗和文人的隐居方式葛晓音学术月刊89.11论唐代风骨范畴的盛行汪涌豪文学遗产90.1唐代学风的颓坏与科举制度的演变任爽等求是学刊90.1论唐代的游乐文化凌家民山西大学学报90.1论唐代咏史诗杨恩成陕西师大学报901竹枝系列考赵曼初吉首大学学报90.2由雅入俗:中晚唐文坛大势林继中人文杂志90.3元和贬谪文学艺术特征初探尚永亮陕西师大学报90.4论唐代无新乐府运动周明唐代文学研究第2辑论中唐艳情诗的勃兴张明非辽宁大学学报90.1谈唐诗语言的诗化特征王振汉河北大学学报90.1唐初诗歌的过程性特征及其对六朝诗风的初步突破章壮余淮阴教育学院90.1-2唐诗与绘画武复兴西北大学学报90.1以景结情与绝句的神味叶华安徽大学学报90.1时空意识与大历诗风的嬗变蒋寅文学遗产90.1试论齐梁诗风在中唐时期的复兴孟二冬烟台大学学报90.2屈赋与唐诗--对唐诗"文""质"之变的理论考察戴伟华扬州师院学报90. 2自然·空灵·简谈·幽静--唐代僧诗的艺术风格管窥周先民文学遗产90.2七言歌行体制溯源王从仁上海师范大学学报90.3唐宋评判唐诗说略黄炳辉厦门大学学报90.3禅意的"云"--唐诗中一个语词的分析葛兆光文学遗产90.3当时风骚唐音始肇-初唐四杰诗歌创作综论董天策中国文学研究90.3论宫廷文人在初唐诗歌艺术发展中的作用葛晓音辽宁大学学报90.4从《唐诗品汇》、《唐诗选》、《唐诗归》看明人的崇唐文化心态朱易安上海师大学报90.2《文镜秘府论》所载初唐声律、病犯及诗体资料之解说杨明中华文学史料第1辑90.6唐宋诗风转变的综合思考林继中福建论坛90.6中唐后期七律论赵谦华中师范大学学报90.2初唐七律音韵风格的再考察赵谦文学遗产90.3唐代文人社会地位的变迁与文学的发展尹占华青海社会科学90.1唐代文化的发展趋势李岩社会科学战线91.1唐代科举制度与文学精神品质陈飞文学遗产91.1唐咸通至天祐时期文学概说刘扬忠贵州大学学报91.2盛唐气象论赵克尧复旦学报91.4论武则天时代的"诗赋取士" 尚定中国社会科学91.6唐诗与文化的积淀孙昌武天津社会科学91.1唐开元诗歌的主调陶新民传统文化(太原)91.1论初唐五言古诗的演变张明非广西师范大学学报91.2隋唐五代类书与诗歌贾晋华厦门大学学报91.3唐人诗境说中的禅与道胡晓明华东师范大学学报91.3论唐代的叙情长篇余恕诚文史哲91.4论陆游对晚唐诗的态度莫砺锋文学遗产91.4唐代省试诗杂论张浩逊、过伟忠吴中学刊91.4审美时尚与韩孟诗派的审美取向肖占鹏文学遗产92.1论唐贞元元和时期的诗歌复古思潮高玉昆国际关系学院学报91.2唐末诗歌中的淡泊情思及其原因康萍复旦学报91.4唐代咏史诗中的人生理想杨民北京师院学报91.4"烟"字最入唐诗李孟萧上海师范大学学报91.4从"比兴"到"兴象"--汉唐诗学形象理论发展轨迹试绎孙敏强温州师范学院学报91.4论中唐边塞诗戴伟华内蒙古大学学报91.1唐代山水旅游诗歌折射的文化心态王定璋天府新论91.2唐前期山水诗演进的两次复变--兼论张说、张九龄在盛唐山水诗发展中的作用葛晓音江海学刊91.6讽喻诗和新乐府的关系和区别王运熙复旦学报91.6从趣的深化看唐宋词的审美流向章尚正文学遗产91.3论唐宋词的"享乐意识&uot; 杨海明西南师范大学学报91.3格调派唐诗观的形成和发展--明代唐诗批评史研究之一朱易安上海师范大学学报91.1后七子和明末文人的唐诗观--明代唐诗批评史研究之二朱易安上海师范大学学报91.3《坎曼尔诗笺》辨伪杨镰文学评论91.3略论唐人对齐梁诗风的批判张业敏文学遗产91.1论元和五大诗人的参政意识与政治悲剧尚永亮人文杂志91.1唐代妇女诗人诗歌总体观照张天健社会科学研究91.1河汾作家群与隋唐之际文学贾晋华学术论丛(太原)91.2论中唐诗人的精神风貌傅绍良唐都学刊91.2论元和贬谪诗人的后期心态尚永亮文史哲91.3唐代诗人入幕成风的原因杨国宜陈慧群安徽师大学报91.3大历年浙西联唱--《吴兴集》考论贾晋华宁波大学学报91.1论中唐诗人审美心态与诗歌意境的变化孟二冬文史哲91.5《寒食即事》诗寓意辨误--兼论唐代寒食清明风俗及其文化意义罗时进中州学刊91.6关陇文化与贞观诗会尚定文学遗产92.3"诗园":豪门里的诗--"唐文化与文学"研究之二林继中漳州师院学报93.3. 盛唐文学批评鸟瞰王运熙江海学刊93.5唐代巴蜀佛教与文学孙昌武社会科学研究(成都)93.5苦闷、沉思、求索--中国封建文艺在晚唐五代的新走向田耕宇社会科学研究93.4关于晚唐文学发展规律的系统探讨方然云南师大学报92.5晚唐文学批评三题王运熙文学遗产92.5中国诗话与唐宋诗研究蔡镇楚湖南师大学报92.4唐代律诗研究五题许永璋南京大学学报92.1论唐诗意境的新开拓李晖文学遗产92.3走向盛唐--初唐百年诗美理想及其实践通论尚定文学评论92.3唐诗中的时空观王钟陵文学评论92.3论禅思与唐宋诗中的意境之构成金丹元文艺研究92.4晚唐山林隐逸诗派概论胡遂湖南师大学报92.6论唐代叙事诗的三大类型刘立文文学遗产92.6唐宋诗歌历史进程中的文化整合林继中江海学刊93.1回归与超越--试析唐诗的原始思维方式王轻鸿荆门大学学报93.2从感性领悟走向理性综合--唐诗风格研究的回顾与思考柯素莉江汉大学学报93.2论唐诗的理想李晖东方论丛92.2简论唐诗选本与明代复古诗说陈国球文学评论93.2唐代诗歌中胡姬形象的文化意义孙立峰学习与探索93.2唐人七夕诗文论略董乃斌文学评论93.3变迁感:中唐士大夫的心理压力--中唐田园诗的透视林继中暨南学报93. 3从"方外十友"看道教对初唐山水诗的影响葛晓音学术月刊92.4唐代咏琴诗探微张明非文艺研究93.4试论初唐七古诗创造浑融意境的艺术经验史有为文学遗产93.4论唐代边塞诗及其繁荣原因秦绍培,刘艺新疆大学学报92.1佛教莲花意象与唐宋诗词陈洪江海学刊92.1中唐传记文学鸟瞰李一飞文学遗产92.1兴象发挥--盛唐文评管窥林继中文艺理论研究92.3唐代律赋对科举考试的粘附与偏离邝健行中国文学研究(长沙)93.1 《全唐诗》刊刻年表胡可先徐州师范学院学报93.6论颜延之对偶诗对初唐律诗的影响陈书录南京师大学报92.1唐代的士风演变与时代迁易董乃斌、程蔷中国社科院研究生院学报94.1 隋唐燕乐繁荣的文化机制及其文化意义刘尊明文艺研究94.1唐代文学的嬗变与丝绸之路的影响李明伟敦煌研究94.3论盛唐气象的理论渊源刘怀荣山西师大学报94.4隋唐文献中散见的中外文学比较因子徐扬尚盐天师专学报94.4略论唐宋间的排佛道思潮徐洪兴复旦学报94.4唐人巫术观的文学表现程蔷中国文学研究95.1唐人风格论--兼论普通风格论黄炳辉厦门大学学报95.1唐代文本诠释学的实绩与基本阐释风格王勋敏湖北大学学报95.1魏晋风度与盛唐气象的转换林继中人文杂志95.2汉唐时期的诗歌、小说--新闻传播的特殊形式邢建堂新闻研究95.2论初唐的女性专权及其对文学的影响葛晓音中国文化研究95.3从系统论看盛唐之音吴相洲北京大学学报95.3论初唐文人的干谒方式葛晓音唐研究(一)95.12述《全唐文》成书经过陈尚君复旦学报95.3百年徘徊――初唐诗歌的创作趋势袁行霈北京大学学报94.4唐代乐舞诗的艺术成就张明非广西师大学报94.3中唐诗歌之开拓与新变孟二冬北京大学研究生学刊94.3试论唐诗中的民俗母题及其美学价值何立智咸宁师专学报94.3初盛唐清乐从属关系质疑葛晓音北京大学学报94.4唐代和诗的演变论略赵以武社科纵横94.4盛唐清乐的衰落和古乐府诗的形成葛晓音社会科学战线94.4盛唐时期诗歌人文意义的再发现邓小军辽宁大学学报94.5论唐代道蕴诗的审美意蕴黄世中温州师院学报94.5论龙朔初载的诗风新变杜晓勤文学遗产94.5浅论唐末诗歌对五代宋词的影响康萍华东师大学报94.5论"文章四友"与唐前期诗歌艺术进程许总中州学刊94.6传神肖貌诗画交融--论唐诗对唐代人物画的借鉴吸收陶文鹏文学评论94.6论唐宋诗的整合林继中唐代文学研究(五)94.10吴体与齐梁体邝健行唐代文学研究(五)94.10唐前期宫廷诗研究许总社会科学战线95.1唐短小的体裁与较广的时间内涵--浅论唐人七绝中的时间因素的处理叶华文艺理论与批评95.2诗序合一:唐诗创作的新潮流--唐代诗序体鸟瞰王辉斌西南师大学报95.2唐代咏物诗发展之轮廓与轨迹胡大浚、兰甲云烟台大学学报95.2唐代通俗诗研究谢思炜中国社会科学95.2论唐代诗选家的审美鉴赏批评陈良运阴山学刊95.2中晚唐的六朝风--兼论"齐梁体" 陈万成中国典籍与文化论丛总第2辑9 5.2唐诗体派论许总文学遗产95.3新乐府的缘起和界定葛晓音中国社会科学95.3论文体革新潮流与元和诗风许总贵州社会科学95.3儒、道、释思想与唐代山水田园诗高人雄甘肃社会科学95.4浙东唐诗之路与日本平安朝汉诗肖瑞峰文学遗产95.4论贞元士风与诗风许总广西师大学报95.4道教与唐代诗歌语言葛兆光清华大学学报95.4真情妙笔铸佳诗-唐代"吴中四士"诗歌浅谈吕俊浙江师大学报95.4对盛唐的呼唤--再论"文章四友"对唐诗发展的贡献聂永华南都学坛95. 5唐代诗话理论概观陈本杰福建论坛95.5创作范式的提倡和初盛唐诗的普及--从《李峤百咏》谈起葛晓音文学遗产95.6干谒与唐代诗人心态薛天纬西北大学学报94.1试论唐代文人的崇道之风与游仙之作王友胜湘潭师院学报95.1盛唐之音:一个时代的终结结--略论唐代文人的精神状江冰赣南师院学。

《唐诗研究》笔记第一部分唐诗的繁荣一、作品数量多•清康熙年间,彭定求等编《全唐诗》,汇总了当时收集到的全部唐人诗篇,二千二百余家,诗48900多首。

•由于敦煌石窟的发掘及现代学者的努力,现存唐诗总数约55000多首。

•1982年7月,中华书局刊《全唐诗外编》。

二、古调新声,各体该备古调:三言诗、四言诗、五言诗、六言诗、七言诗、杂言诗、乐府、歌行;(无八言诗)新声:律诗(七律、排律)、绝句。

•今体诗(近体诗),包括律诗和绝句。

唐以前为古体诗。

•唐以后再无新的诗体,王国维说过“一代有一代之文学”,因此说“古调新声,各体该备”。

1)最早的四言诗出现于《诗经》•唐以前三言诗、四言诗多出现在乐府的《郊庙歌辞》、《鼓吹曲辞》中,属民间诗歌。

•唐诗中三言诗不多,文人较少涉及,仅李贺的《苏小小墓》(也不是完全的三言诗)。

•杜甫不作四言诗。

李白则创作了较多的四言诗,如《来日大难》、《上崔相百忧章》、《雪谗诗赠友人》等。

李白曾说:“兴寄深微,五言不如四言,七言又其靡也,况束之以声调,俳优哉。

”2)西汉苏武、李陵是五言诗的始祖。

(说法)3)七言诗最早出现于乐府。

4)排律:超过八句的律诗。

5)唐六言诗多写山水景色、离别远行及夫妇之情。

萋萋芳草春绿,落落长松夏寒。

牛羊自归村巷,童稚不识衣冠。

王维《田园乐》至近至远东西,至深至浅清溪。

至高至明日月,至亲至疏夫妻。

李冶,字季兰(女道士)《八至》6)杂言诗较多存于乐府,例如,李白的《蜀道难》、《三、五、七言》等。

秋风清,秋月明。

落叶聚还散,寒鸦栖复惊。

相思相见知何日,此时此夜难为情。

李白《三、五、七言》•有人认为词就是从杂言诗变化而来的,如白居易《忆江南》后成为词牌名。

(说法)三、风格多样,流派纷呈•绮而不靡的贞观诗;•言近旨远的梵志体;•奠定近体声律的珠英学士;•提倡风骨兴寄的四杰、陈子昂;•胸襟开阔、气象豪迈的盛唐山水田园诗;•侠气、豪情、立功、报国的盛唐边塞诗;•李白豪放飘逸;杜甫沉郁顿挫;•“本子昂之古雅而益之以气骨”的“箧中集”;•“本曲江之清淡而益之以风神”的大历十才子;•盛唐诗风的继承者刘长卿、韦应物;•中唐诗变的先行者皎然、顾况等吴中诗派;•元清白俗、郊寒岛瘦;•次韵相酬、杯酒光景的“元和体”;•求新求变的韩孟诗派;•韩昌黎以文为诗、以铺叙为诗、以议论为诗;•幽艳晚香、唯美、悲剧、偏重近体的晚唐诗;•李商隐:“沉博艳丽”;温庭筠:“藻绮”;杜牧:“清丽”。

20世纪唐诗研究述略(一)大致说来,20世纪初期,传统的学术形态仍有所衍流,而新型的唐诗观已然发端。

属于前一类型的,如陈衍《石遗室诗话》及其《续编》、王kǎi@①运《湘绮楼说诗》《湘绮楼老人论诗册子》《王志论诗》及其选批的《唐诗选》(订补本)、沈曾植《海日楼札丛》、宋育仁《三唐诗品》、朱宝莹《诗式》、高步瀛《唐宋诗举要》以及光明甫《论文诗说》(未刊稿)等,不仅多还承袭以往的诗话、诗品、笔记、选批、论诗诗等形式来解说和品评唐诗,在思想见解上也大抵未越出前人的樊篱,尽管具体论述中时有精义可参。

但就在这个时候,某些新的观念已开始萌生。

胡适于1915年发表《读白居易〈与元九书〉》和《读香山诗琐记》两文,以理想主义与实际主义(即写实主义)的分派来解说唐诗,称白居易为实际派领袖,上承杜甫《咏怀五百字》、《北征》、“三吏三别”诸作的创作倾向,而与并时的李绅、元稹等同气相求,开了引西方文论入唐诗研究的新风气。

同年9月起,吴宓在《清华周刊》上连续载出其《余生随笔》,其中多则论及唐诗,他以唐宋诗之变迁为贵族派向平民派之转移,杜甫正当交接之会,乃“取贵族派之词华入以平民派之情理”,至白居易则已纯然平民派,这个观点不仅成为“五四”时期倡扬“平民文学”的先导,对后来的文学史家影响尤巨。

至1922年,又有梁启超发表其讲演稿《情圣杜甫》,他把历来加于杜甫身上的“诗圣”徽号改作“情圣”,实际上反映着他不以“言志”、“载道”为依归,而认“诗为表情之具”(见《国学入门书要目及其读法》附录二)的思想立场,在唐诗研究领域鲜明地树起了人本的旗帜。

经过世纪之初的酝酿和发动,于20世纪二三十年代之交,一批具有新观念和新形态的唐诗研究著作陆续产生。

概述性的如费有容《唐诗研究》(大东书局1926)、许文玉《唐诗综论》(北京大学出版部1929)、胡云翼《唐诗研究》(上海商务印书馆1930)、苏雪林《唐诗概论》(上海商务印书馆1934)、杨启高《唐代诗学》(南京正中书局1935),专题性的如胡云翼《唐代的战争文学》(上海商务印书馆1927)、陆晶清《唐代女诗人》(上海神州国光社1931)、孙liang@②工《唐代的劳动文艺》(上海东亚图书馆1932)、刘开荣《唐代诗中所见当时妇女生活》(上海商务印书馆1943),或从整体概括,或就局部开发,均能自出手眼,不囿于传统,其表述的系统性和论证的严密性亦迥异于前人的诗话、诗论。

魏晋南北朝与唐代诗歌比较2010级古代文学研究生班顾明佳魏晋南北朝与唐代文学最大的不同就是前者是乱世文学,后者是治世文学,也是盛世文学,两者在前后有着密切的联系,但是也有很大的差别,体现了各自不同的特点。

在我看来,总的特征表现为前者充满了凄婉哀怨,而后者却豪迈开阔、激情昂扬,在诗歌中更是这种体现。

当然,这并不是一定的,其中也有其它方面的特征。

这两个时期都涌现了一大批优秀的诗人,他们可能在创作风格上各有其特点,表现对象上也有不同,但是他们都无不取得了较高的文学成就,这一点是毋庸置疑的。

我将从以下几个方面探讨一下两者的不同表现,以及产生这种表现的原因:一、时代的不同如果将整个魏晋南北朝时期都称作乱世,也许并不过分。

汉末的战乱,三国的纷争,西晋统一不久发生的“八王之乱”,西晋的灭亡与东晋的建立,接下来是北方十六国的混战,南方东晋有王敦、桓玄等人的作乱,北方北齐、北魏、北周等朝代的一次次更迭带来的斗争,南方宋、齐、梁、陈几个朝代的更迭带来的斗争,以及梁末的侯景之乱,再加上东晋、南朝的北伐,北朝的南攻,在这三百多年里,几乎没有多少安宁的时候。

战乱和分裂,成为这个时期最主要的特征。

战争使很多人丧生,伴随着战乱而来的饥馑、瘟疫以及人口的大规模的迁徙,不知又夺走了多少人的生命。

这种状况在文学作品中得到了充分的印证,曹操的《蒿里行》说:“白骨露于野,千里无鸡鸣。

生民百遗一,念之断人肠。

”还有陶渊明的《归园田居》中说:“徘徊丘垄间,依依昔人居。

井灶有遗处,桑竹残朽株。

借问采薪者,此人皆焉如。

薪者向我言,死没无复馀。

”这些都向我们描述了那个时代残破的画面。

唐代文学的繁荣,与唐代社会的发展有密切的关系。

在唐太宗时期就打败了突厥等国,这些蛮夷国家都把唐朝君王推尊为天可汗,成为东亚的盟主。

唐朝势力的强大,延续了一百多年,直至唐玄宗开元、天宝年间而达到顶峰。

在经济上也从隋末的大破坏中恢复过来,并迅速得到发展,至天宝中上升达到顶点。

郑州大学硕士学位论文唐人论唐诗研究——唐诗研究学术史早期状况考察姓名:***申请学位级别:硕士专业:中国古代文学指导教师:***20040501摘要本论文主要从唐诗研究学术史的角度出发,对该学术史的源头——唐人论唐诗的原始状况进行了初步的考察。

建国以后的相关研究较多,取得不少成绩,但自觉地从唐诗研究学术史的角度进行正面、系统研究的尚不多见,本文在绪论部分对此作了粗略回顾,并简要介绍了选题意义、背景、题目界定及内容章节。

文章正文从形式、内容、批评旨趣、批评方法等四个方面展开论述,前两部分侧重于对唐人论唐诗面貌的介绍,各分列六个小节:以诗论诗、以文论诗、选诗论诗、诗论论诗、诗话论诗、说部论诗;论作品、论诗人、论唐诗史、论风习、论评论、论作诗规范、范式。

各节之下一般又分若干小类,重点讨论较为常见或虽不常见但比较重要的类别。

这两部分涉及的考察内容主要是数量、分布、特点、篇幅、分类、渊源、影响等,随文列举具有代表性的例子,以便说明。

后两个部分的论述稍为深入,批评旨趣一章分列重诗名、重声律、重教化、重中和四个小节,从不同的侧面、层次对唐人论唐诗的批评旨趣、好尚加以论述。

最后一章讨论了唐人较为常用的四种批评方法,即意象批评法、纵横批评法、摘句褒贬法、选本批评法。

每个章节均择要而论,不求面面俱到,且论述中只是依大致特点作出类别划分,各类之间并非界限分明,而是互有交叉。

结语部分简要概括本文内容并作出补充说明。

关键词:学术史:唐人;唐诗AbstractInthisthesis,inlightoftheacademichistoryofpeople’sresearchonthepoemswritteninTangDynasty,wemakearesearchintothediscussionconcerningthesepoems,whichismadebypeoplelivinginTangDynasty.Inrecentyears,peoplehavemadegreatsuccessinthisfield,butmostofthemaren’tdirectandsystemic.Atthebeginning,wemakeareviewofthem,andthenexplainthevalueofthisthesis,thebackgroundofitanditsinstitution.Thethesisismadeupoffoursections.Inthefirsttwosections,weanalyzethesediscussioninrespectwiththeirformandcontent.Eachofthemcomprisesofsixchapters.Inthemeanwhile,eachchapterisseparatedintoseveralsorts。

唐诗宋词研究报告一、研究题目:中唐山水诗与贬谪文化研究二、本课题的目的与研究意义1、中唐诗歌在整个唐代诗歌史中占有非常重要的地位,而其中又尤以山水诗分量最重。

中唐山水诗与前代山水诗相比又有着自身独特的气质。

结合中唐历史,笔者发现中唐山水诗的独特气质与其时政治导致的贬谪文化有着非常密切的关系。

2、通过本课题的研究,希望能够通过分析中唐贬谪文化对中唐山水诗人的心理特征和情感倾向,从而进一步了解中唐山水诗的文学内涵——清冷疏淡的意境和愤激哀怨的基调。

三、本课题的研究现状目前学术界对于中唐诗、中唐山水诗之特色以及中唐贬谪文化均分别有一定程度的深入探析。

1、有关中唐诗的论述:宋严羽?沧浪诗话·诗体?;明高棅?唐诗品汇?五言古诗叙目?正变?;郭延礼?中国文学精神·唐代卷?;许总?唐诗体派论?;许总?论元和诗歌变态美特征的形成与走向?;许孝萱?漫谈中唐诗坛?2、专论中唐贬谪文学:尚永亮?贬谪文化与贬谪文学————以中唐元和五大诗人之贬及其创作为中心?;尚永亮?唐五代贬官之时空分布的定量分析?;谭琳?浅论唐代贬谪诗流变? 等。

3、稍涉中唐诗贬谪文化色彩:戴伟华?唐代文学专论?;郭延礼?中国文学精神·唐代卷? 等但是,对于鼎盛的中唐山水诗却少有专论,并且具体到中唐山水诗与贬谪文化之间的关系者就更是凤毛麟角了。

而更多的是将中唐贬谪诗人的山水诗作或归为山水诗或类为贬谪诗研究,这样的做法都不利于分析了解中唐山水诗与贬谪文化之间独特而深刻的关系。

四、本课题的研究内容与思路本课题针对课题研究之意义以及目前研究现状,亟欲通过分析中唐山水诗独特的创作内涵和诗人因贬谪遭遇而引起的心理特征与情感倾向变化,从而探索出中唐山水诗中隐含的贬谪情绪,反映贬谪文化在诗人创作中所产生的影响。

具体思路简列为以下提纲:1、中唐山水诗的独特气象——与盛唐山水诗比拟中唐山水诗非常鼎盛,其山水诗风对盛唐山水诗风既有承袭又有突破,成了自身的独特气象。

张继及其诗歌初探内容摘要:张继其实可以堪称是唐代的伟大诗人的,可是对他的了解一向并不多。

他的思想,诗歌,生平都有独到的研究价值。

他是大历诗风的代表,又不仅仅具有大历诗派的特点,诗歌又有自己显著地特色。

通过对他的研究,我们也可更多的看到唐朝中后期的社会文化风貌。

关键词:张继,诗人,思想,孤寂唐代诗坛有许多以少量诗作或孤篇名世的诗人,如张若虚,王之涣等,张继也是其中一位。

《枫桥夜泊》流传千古,连带着苏州寒山寺及枫桥也成为有名的景观。

但是好像关于张继其人和他的其他的诗歌,后来认识的就较为模糊了。

不过,作为大历年间的重要才子,考证张继的诗歌和其人,我认为,是十分有必要的。

一,张继其人(一)生平小探张继,字彭孙,两《唐书》无传。

生卒年不可缺考。

据有限的资料来看,他大致生活在唐玄宗,肃宗,代宗三朝。

籍贯也是模糊不可确信的,傅璇宗编著的《唐代诗人从考.张继考》中认为他是充州人,虽无从考证他所说是否精确,但是我是相信的,也并不影响他的性格和思想。

家庭背景应是历代书香门第,毕竟个人的发展前途不可能与成长家庭全无关系。

行踪常年飘忽不定,应属于四处漫游,这在当时是一种风气。

根据张继的诗作来看,他曾漫游于齐鲁,河间,淮阳,洛阳等地,并在洛阳停留较久,如《洛阳作》,《金谷园》,《河间献王墓》等诗作都可看出诗人的行踪。

张继死于洪州,身后萧条,家贫子幼。

资料贫瘠,只能了解个大概。

张继的存诗数量并不多,《全唐诗》录有四十七首和一联残句。

其中,尤以《枫桥夜泊》一首最为著名,成为脍炙人口的千古名篇。

历来对张继的研究还是比较缺乏的,最早始于周义敢注的《张继诗注》,对张继的诗歌作了详细的考证,是研究张继诗歌的重要资料;另外傅璇宗在《唐代诗人从考》和《唐才子传校笺》等书中对张继的生卒年以及生平事迹,仕宦经历,交友情况都做了一系列详细的考证,虽然由于资料的缺乏,张继的有些经历还是比较模糊,但是大体上有了一个线索,对于了解其人其诗都是很大的帮助。