中风病针灸治疗

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:2

中风病的针灸诊疗规范中风病是中医学的一个病名,是由于气血逆乱,阴阳失调产生风、火、痰、瘀等,导致脑脉痹阻或血溢脑脉之外,以突然昏倒、不省人事、伴口眼歪斜、言语不利、半身不遂,或者没有昏倒而突然出现半身不遂为主要症状的一类疾病,是对急性脑血管病的统称. 中风病的诊断标准参照1996年国家中医药管理局脑病急症科研协作组制定的《中风病诊断与疗效评定标准》诊断。

脑血管病急性期的针灸治疗以醒脑开窍针刺法和头针疗法为主,体针治疗根据Brunstrom分期选用不同的针刺方法。

脑出血早期(24小时内)不予针刺治疗,以避免引起血压波动,加重病情。

针灸治疗在常规治疗的基础上结合辩证取穴。

一、辩证取穴(一)中经络(无意识障碍)1、肝阳暴亢:风池、外关、太冲、太溪、合谷2、风痰瘀阻:百会、合谷、曲池、阳陵泉、行间、丰隆3、痰热腑实:百会、合谷、曲池、阳陵泉、行间、外水道、外归来、丰隆4、气虚血瘀:心腧、膈腧、脾腧、气海、足三里、三阴交5、气虚痰阻:心腧、丰隆、脾腧、气海、足三里、三阴交6、痰瘀阻络:心腧、脾腧、丰隆、足三里、三阴交7、阴虚风动:风池、外关、太冲、太溪、合谷(二)中脏腑(有意识障碍)脱证不予针灸治疗1、痰热内闭:“醒脑开窍”针刺法+十宣放血2、痰蒙淸窍:“醒脑开窍”针刺法+十宣放血二、“醒脑开窍”针刺法“醒脑开窍”针刺法在选穴上以阴经和督脉穴为主,并强调针刺手法量学规范,有别于传统的取穴和针刺方法。

对于各种并发症,配用相应的穴位。

具体方法如下:(一)选穴主穴:内关、人中、三阴交。

辅穴:极泉、委中、尺泽。

(二)、手法内关:直刺0.5~1寸,采用捻转提插结合泻法,施手法1分钟。

人中:向鼻中隔方向斜刺0.3~0.5寸,用重雀啄法,至眼球湿润或流泪为度。

三阴交:沿胫骨内侧缘与皮肤呈45度角斜刺,进针1~1.5寸,用提插补法,使患侧下肢抽动3次为度。

极泉:原穴沿经下移1寸,避开腋毛,直刺1~1.5寸,用提插泻法,以患侧上肢抽动3次为度。

针灸治疗中风(041600)山西省洪洞县中医医院针灸科蔡晓刚中风即脑梗塞、脑出血等脑血管意外疾病,是以猝然昏倒,不省人事,伴口角歪斜、语言不利而出现半身不遂为主要症状的一类疾病,具有发病率高、死亡率高、致残率高、复发率高和并发症多的特点。

西医学的发展使中风病的诊断和抢救水平明显提高,降低了患病死亡率,但其致残率仍居高不下,不同程度的运动、感觉、语言及认知等功能障碍,特别是肢体功能障碍严重影响了患者的生存能力,成为中风病康复中亟待解决的重要问题。

面对这些问题西医学目前仍没有成熟的治疗手段,只能在所谓的中风病康复阶段走中西医结合的路子,用中医针灸来来弥补治疗的不足。

首先说说针灸治疗中风病的机理。

自从CT检查广泛应用以来,为临床判断中风病变性质、部位、程度及预后提供了有利手段,同时也为针灸治疗中风的疗效提供了科学依据。

经统计学分析中风患者CT显示病灶大、受损重、占位明显、脑室受压者,受损脑细胞功能恢复及功能代偿能力差,其针刺疗效欠佳,反之针刺效果较好。

血液粘度升高,血流速度减慢是导致脑供血不足,甚至引起脑局部组织坏死是目前普遍认为导致中风病的主要原因。

有学者实验证明针刺治疗能改善血液流变学的多项指标,其中以全血比粘度、红细胞压积、血浆粘度、还原粘度、红细胞电泳时间改善均有非常显著性差异,随着血液流变学指标的改善,瘫痪肢体逐渐恢复。

在头部顶颞前、后斜线,顶旁一、二线,颞前线做针刺前后血液流变学指标变化观察,表明头皮针对缺血性中风偏瘫有明显改善作用,而对出血性中风偏瘫改善不明显。

证明针刺有疏通经脉、调理气血的作用,改善机体“内结血瘀”的病理状态,改善血液流变学的多项指标。

脑血流图是一种反映头部搏动性血液状态的方法,它能客观判断血管的弹性、紧张度以及外周阻力等,是临床作为测定脑血管机能的手段之一。

近年来绝大多数研究表明:针刺能使中风患者病灶侧波幅低增高、脑血液循环改善。

说明针刺能改善脑动脉的弹性,使其紧张度下降、血管扩张、血流增加,改善了脑部供血和病灶周围脑细胞缺血缺氧状况,促进了中风病人的康复。

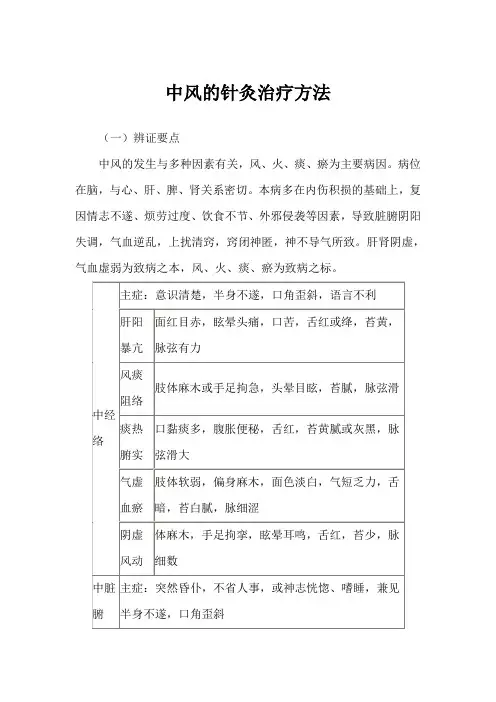

中风的针灸治疗方法(一)辨证要点中风的发生与多种因素有关,风、火、痰、瘀为主要病因。

病位在脑,与心、肝、脾、肾关系密切。

本病多在内伤积损的基础上,复因情志不遂、烦劳过度、饮食不节、外邪侵袭等因素,导致脏腑阴阳失调,气血逆乱,上扰清窍,窍闭神匿,神不导气所致。

肝肾阴虚,气血虚弱为致病之本,风、火、痰、瘀为致病之标。

(二)中风的治法1.中经络疏通经络,醒脑调神。

取督脉、手厥阴及足太阴经穴为主。

2.中脏腑闭证:平肝息风,醒脑开窍。

取督脉、手厥阴和十二井穴为主。

脱证:回阳固脱。

以任脉经穴为主。

(三)中风的处方1.中经络主穴:水沟内关三阴交极泉尺泽委中方义:中风病位在脑,督脉入络脑,水沟为督脉要穴,可醒脑开窍、调神导气;心主血脉藏神,内关为心包经络穴,可调理心气、疏通气血;三阴交为足三阴经交会穴,可滋补肝肾;极泉、尺泽、委中,可疏通肢体经络。

沟内泉泽焦萎,(人急中经风)。

沟内泉泽交委配穴:肝阳暴亢配太冲、太溪;风痰阻络配丰隆、合谷;痰热腑实配曲池、内庭、丰隆;气虚血瘀配气海、血海、足三里;阴虚风动配太溪、风池;上肢不遂配肩髃、曲池、手三里、合谷;下肢不遂配环跳、足三里、风市、阳陵泉、悬钟、太冲;病侧肢体屈曲拘挛者,肘部配曲泽、腕部配大陵、膝部配曲泉、踝部配太溪;足内翻配丘墟透照海;足外翻配太溪、中封;足下垂配解溪;口角歪斜配地仓、颊车、合谷、太冲;语言謇涩配廉泉、通里、哑门;吞咽困难配廉泉、金津、玉液。

2.中脏腑(1)闭证水沟十二井太冲丰隆劳宫方义:闭证为肝阳暴张,气血上逆所致,故取十二井穴点刺出血,并泻水沟,开窍启闭;足厥阴经循行至巅顶,泻太冲降肝经逆气以平息肝阳。

脾胃为生痰之源,痰浊壅遏,气机失宣,取足阳明经络穴丰隆,以豁痰开窍;“荥主身热”,故取手厥阴经荥穴劳宫清心泄热。

(2)脱证关元神阙方义:任脉为阴脉之海,关元为任脉与足三阴经交会穴,为三焦元气所出,联系命门真阳,为阴中含阳的穴位,取之能回阳救逆。

针灸治疗中风文献研究一、概述1. 研究背景与意义中风,又称脑卒中,是一种由于脑部血管突然破裂或阻塞导致血液不能流入大脑而引发的疾病。

它是全球范围内导致长期残疾和死亡的主要原因之一。

近年来,随着人口老龄化、生活方式改变以及医疗水平的提高,中风的发病率和死亡率均呈上升趋势,给社会和个人带来了沉重的负担。

针灸作为一种传统中医治疗方法,在中风康复治疗中占有重要地位。

针灸通过刺激穴位,调整人体气血运行,以达到疏通经络、调和阴阳、扶正祛邪的治疗效果。

大量临床实践表明,针灸对中风后的肢体功能障碍、语言障碍、吞咽困难等症状有明显的改善作用,能够提高中风患者的生活质量。

尽管针灸在中风治疗中的应用日益广泛,但关于其疗效的科学评价和机制研究尚显不足。

目前,针灸治疗中风的研究多集中在临床观察和个案报道上,缺乏系统、深入的文献研究和理论分析。

对针灸治疗中风的相关文献进行深入研究,总结临床经验,探讨其作用机制,对于推动针灸在中风康复治疗中的应用和发展具有重要意义。

本研究旨在通过对针灸治疗中风的相关文献进行系统梳理和评价,分析针灸治疗中风的疗效特点、适用范围以及作用机制,为临床决策提供科学依据。

同时,本研究还将探讨针灸治疗中风的发展趋势和前景,为未来的研究提供方向和建议。

2. 中风病概述中风,又称脑卒中,是一种急性脑血管疾病,主要是由于脑部血管突然破裂或阻塞导致血液循环受阻,从而使大脑无法得到足够的氧气和营养物质。

中风可分为缺血性中风和出血性中风两种类型,其中缺血性中风更为常见,约占所有中风的80以上。

这种疾病通常发病急骤,症状多样,包括突发的头痛、恶心、呕吐、言语不清、肢体无力或麻木等。

中风具有高发病率、高死亡率、高致残率和高复发率的特点,严重影响患者的生存质量,给家庭和社会带来沉重负担。

中风的发生与多种因素有关,包括高血压、糖尿病、高血脂、吸烟、饮酒、肥胖、缺乏运动等不良生活习惯,以及年龄、性别、遗传因素等。

随着人口老龄化和生活方式的变化,中风在我国的发病率呈逐年上升趋势,已成为严重危害公众健康的主要疾病之一。

中风病针灸治疗

辩证分型:

中经络:

1 风痰阻络证

症状:半身不遂,口舌歪斜,舌强语蹇,偏身麻木,头晕目眩,舌质暗,苔薄白或白腻,脉玄滑。

治法:熄风化痰、活血通络

2 痰热腑实证

症状:半身不遂,口舌歪斜,舌强语蹇,偏身麻木,头晕目眩,腹胀,大便秘结,痰多口粘,舌红,苔黄腻,脉玄滑。

治法:通腑清热、活血通络

3气虚血瘀证

症状:半身不遂,口舌歪斜,舌强语蹇,偏身麻木,手足肿胀,面色淡白,气短乏力,心悸自汗,舌黯淡,苔白腻,脉沉细。

治法:补脾益肾、活血通络

4 阴虚风动证

症状:半身不遂,口舌歪斜,舌强语蹇,偏身麻木,头晕耳鸣,心烦失眠,手足拘挛或蠕动,舌红苔少,或光剥,脉细玄或数。

治法:滋阴潜阳、熄风通络

中脏腑:出现神识昏蒙即为中脏腑

1 痰热内闭证:起病急骤,不省人事,两目直视或斜视,肢体强直,甚或拘挛或抽搐,痰多息促,鼻鼾身热,大便秘结,舌红或绛,苔黄脉玄数。

治法:开窍醒神、豁痰清热

2 痰湿蒙窍证

症状:突然神识昏蒙,半身不遂,面色晦垢,痰涎涌盛,四肢不温,舌黯淡,苔白腻,脉滑缓。

治法:开窍醒神、豁痰熄风

针灸治疗:患者生命体征稳定、病情稳定不进展即应早期开展针灸治疗。

随症取穴:

1 偏侧肢体麻木、活动不灵取穴:上肢:肩髃、肩前、臂臑、曲池、外关、合谷等。

下肢:伏兔、犊鼻、足三里、阴陵泉、三阴交、解溪等。

肢体偏废不用,肌力近0级者,采用石学敏院士创立的醒脑开窍针刺法治疗。

2 口舌歪斜取穴:患侧下关、地仓、颊车、廉泉;舌体挛缩加金津、玉液。

3 呛咳、吞咽困难取穴:风府、哑门、风池、廉泉、天突、内关、通里、足三里、照海等。

4 智能障碍取穴:四神聪、上星、印堂、风府、大陵、神门、丰隆、足三里、太冲等。

5 头晕目眩或以共济失调为主偏瘫取穴:百会、上星、印堂、风池、内关、合谷、足三里、丰隆、三阴交、太冲等。

6 大便秘结取穴:天枢、气海、左归来、足三里、丰隆等。

7 失眠取穴:四神聪、上星、安眠、内关、神门、足三里、三阴交、照海等。

8 耳鸣取穴:听宫、听会、翳风、率谷、外关、太溪等。

辩证取穴:

风痰阻络证取穴:风池、内关、阴陵泉、丰隆、三阴交。

痰热腑实证取穴:内关、上巨墟、丰隆、天枢。

气虚血瘀证取穴:气海、足三里、三阴交、血海。

阴虚风动证取穴:大陵、神门、合谷、三阴交、照海、太冲。

中脏腑取穴:水沟、内关、丰隆、风池、四关。

说明:中风病属本虚标实之证。

在本为阴阳失调,气血衰少;在标为风火相煽,痰湿壅盛,气血瘀阻脑窍,闭阻脉络不通。

主要根据有无神识昏蒙而分为中脏腑、中经络两大类。

石学敏院士创立的醒脑开窍法治疗中风病已广为临床采用;阳明为多气、多血之经,“治痿独取阳明”,因而对于肢体麻木不遂以手足阳明穴为主;中风又有痰热内阻、阴虚风动等,故取化痰要穴丰隆、行气通腑作用天枢、气海、具有养阴熄风之效的照海、三阴交、太溪等以化痰、通络、养阴、熄风。

督脉上巅入脑,总督一身之阳经,具有醒神通窍之功,手厥阴心包为心之外卫,既可代心受邪,又可代君行令,心主神明,故智能障碍、中脏腑取水沟、上星、百会、内关、大陵、四神聪等以醒脑开窍,通闭启智。

肝胆互为表里,取太冲、风池可清肝熄风。