地理环境对南北方建筑的影响

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:2

中国南北方建筑差异及原因●南方民居的特点●北方民居的特点●南北方民居的不同●造成南北方民居差异的原因一、南方民居的特点南方一带气候温润,无严寒酷暑,房屋朝向均为南或东南。

这一地区民居都为木架承重,屋脊高,进深深,防热通风效果好。

另外在平面处理上尽可能采用置小天井及前后开窗的做法,门窗基本采用低的槛窗及长格扇窗。

在造型和平面处理上变化繁多,非常自由灵活,悬山、歇山、硬山、四坡水屋顶皆应用。

民居墙身薄,大木结构高瘦,装饰玲珑,木刻砖雕十分精细,屋面轻巧,造成了明秀轻松的外观。

白墙黑瓦在丛林溪流映照下,予人以明快的感觉。

南方民居,能让许多人立刻就联想到那小桥流水的美丽画面。

江南的一些小镇,大都是一条小河流过,两岸都是青灰色的小房子,整齐的马头墙,青灰瓦,安安静静的。

一般的民居,进门口便是一个天井,边有一个石水槽,那是洗衣服和洗菜的地方。

往前便是一个厨房,很大,连餐厅都包括在内了,向左一转,便是一个木楼梯,走上楼去,那里有几间卧室。

从楼上可以俯视楼下的天井,天井由青石板铺就,那里在夏天时可谓是花团锦簇,到冬天则是小孩子打雪仗的好地方。

当然,这只是一个模式,各家会根据各自的特点来设计房屋。

南方地区的住宅院落很小,四周房屋连成一体,南方民居多使用穿斗式结构,房屋组合比较灵活。

在南方,房屋的山墙形似马头,建筑多粉墙黛瓦,颜色淡雅。

南方水资源较为丰富,水从门前屋后流过,也是一种景致。

有钱人家喜欢住房连着花园,这就是园林,南方园林不需要很大的地盘,却能营造出仙境。

二、北方民居的特点北方民居,在大家的印象里,多半是黄土高坡上的窑洞和北京城里的四合院。

朴实厚拙的四合院是北京传统的住宅形式,其比例大小适中,冬天太阳可照进室内,正房冬暖夏凉。

庭院是户外活动的场所。

西北地区的窑洞,是在黄土高坡向阳面挖窑筑洞,在窑洞前部用砖砌成拱形门洞,并做出花饰,既起到保证窑脸黄土稳定的作用,又能美化生活环境,用材简单,手法自然。

窑洞的上方,种一些植物,保持水土。

地理环境论文南北生活方式的差异论文:我国南北生活方式的差异与地理环境【摘要】我国南北地理环境在许多方面存在很大的差异,这种差异使得南方地区和北方地区在吃、穿、住、行等生活习惯有许多不同。

【关键词】地理环境;生活习惯俗语说:“一方水土养一方人”。

不同地理环境造就了不同生活习惯和生活方式。

我国南北所跨纬度广,地理环境有着显著的差异。

这种差异使得我国南方地区和北方地区在吃、穿、住、行等生活习惯上有许多不同。

一、饮食习惯与地理环境南方地区和北方地区由于地理环境的差异,人们在饮食结构和饮食口味上有着不小的差异。

1.饮食结构不同。

南方地区和北方地区由于水热条件不同,我国南方地区和北方地区的饮食结构不同。

北方地区由于全年降水少,冬季气温低,以种植小麦为主,以面食为主食;南方地区由于全年降水多,气温高,以种植水稻为主,以米饭为主食,因而形成了“北面南米”的饮食结构。

2.饮食口味不同。

南方地区和北方地区由于气候差异,使得南方地区和北方地区新鲜蔬菜的供应和农作物的分布不同,南方地区和北方地区的饮食口感不同。

南方地区地处热带和亚热带,全年降水多,光热条件好,蔬菜一年四季都有,加上盛产甘蔗,被糖“包围”,自然也就养成了吃甜食的习惯。

北方地区地处暖温带,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨,气温年较差大,夏季有蔬菜吃,且吃不完;冬季蔬菜难以过冬,没有蔬菜吃,为了解决冬季的吃菜问题,北方人就把夏季的蔬菜腌制起来,冬季慢慢“享用”,这就养成了大多数北方人吃咸菜的习惯。

从而形成了“北咸南甜”的饮食习惯。

二、服饰习惯与地理环境南方地区和北方地区由于地理环境的不同,不仅人们服饰的材料与地理环境有关,而且服饰的样式、服饰的变化等都会与地理环境有关。

1.服饰材料与地理环境密切相关。

南方地区,特别是浙江和广东等地属于热带和亚热带地区,适宜蚕生产,是我国重要的蚕丝产地,加上南方地区气温高,夏季特别热,人们喜欢透气滑爽的丝织品;北方地区属于温带地区,气温低,冬季特别冷,月平均气温在0c以下,人们喜欢耐寒的毛皮。

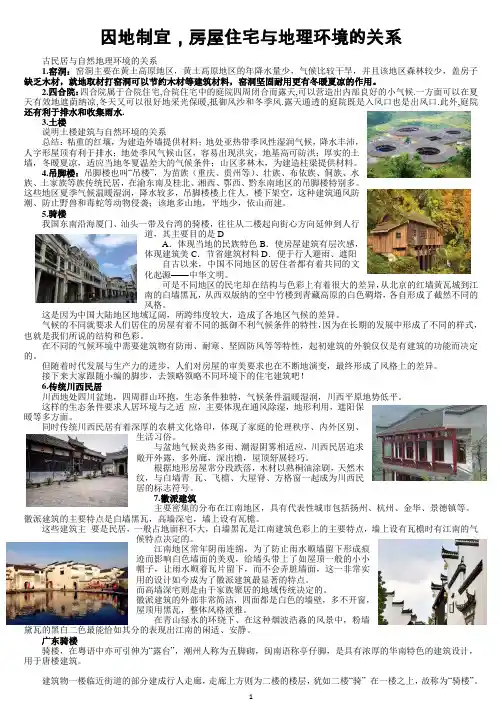

因地制宜,房屋住宅与地理环境的关系古民居与自然地理环境的关系1.窑洞:窑洞主要在黄土高原地区,黄土高原地区的年降水量少,气候比较干旱,并且该地区森林较少,盖房子缺乏木材,就地取材打窑洞可以节约木材等建筑材料,窑洞坚固耐用更有冬暖夏凉的作用。

2.四合院:四合院属于合院住宅,合院住宅中的庭院四周闭合而露天,可以营造出内部良好的小气候.一方面可以在夏天有效地遮荫纳凉,冬天又可以很好地采光保暖,抵御风沙和冬季风.露天通透的庭院既是入风口也是出风口.此外,庭院还有利于排水和收集雨水.3.土楼说明土楼建筑与自然环境的关系总结:粘重的红壤,为建造外墙提供材料;地处亚热带季风性湿润气候,降水丰沛,人字形屋顶有利于排水;地处季风气候山区,容易出现洪灾,地基高可防洪;厚实的土墙,冬暖夏凉,适应当地冬夏温差大的气候条件;山区多林木,为建造柱梁提供材料。

4.吊脚楼:吊脚楼也叫“吊楼”,为苗族(重庆、贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南地区的吊脚楼特别多。

这些地区夏季气候温暖湿润,降水较多,吊脚楼楼上住人,楼下架空,这种建筑通风防潮、防止野兽和毒蛇等动物侵袭;该地多山地,平地少,依山而建。

5.骑楼我国东南沿海厦门、汕头一带及台湾的骑楼,往往从二楼起向街心方向延伸到人行道,其主要目的是DA.体现当地的民族特色B.使房屋建筑有层次感,体现建筑美C.节省建筑材料D.便于行人避雨、遮阳自古以来,中国不同地区的居住者都有着共同的文化起源——中华文明。

可是不同地区的民宅却在结构与色彩上有着很大的差异,从北京的红墙黄瓦城到江南的白墙黑瓦,从西双版纳的空中竹楼到青藏高原的白色碉塔,各自形成了截然不同的风格。

这是因为中国大陆地区地域辽阔,所跨纬度较大,造成了各地区气候的差异。

气候的不同就要求人们居住的房屋有着不同的抵御不利气候条件的特性,因为在长期的发展中形成了不同的样式,也就是我们所说的结构和色彩。

南北方自然环境差异由于我国南北双方所处的地理位置、气候特征、历史文化以及政治经济活动等方面的不同,造成了我国南北方自然景观和人文景观的显著差异。

南船北马我国古代的交通运输方式是南方以船为主,北方以马为主。

其原因是南方气候湿润,降水丰富,地表河网密布,因此为适应“水乡”的船舶运输便应运而生。

而北方多干旱、半干旱气候,草场广布,畜牧业发达,马匹除了提供乳肉产品外,又以其耐力好、速度快而被北方人民驯化为代步工具,成为北方大地的交通工具。

南米北面我国南北方的饮食习惯不同,南方人爱米饭,北方人喜面食。

其实,这与南北方的农业生产结构不同有关。

我国南方的气候高温多雨、耕地多以水田为主,所以当地的农民因地制宜种植生长习性喜高温多雨的水稻。

而我国北方降水较少,气温较低,耕地多为旱地,适合喜干耐寒的小麦生长。

所谓“种啥吃啥”,长此以往,便养成了南米北面的饮食习惯。

南矮北高就人口的生物学特征而言,我国南方人矮,北方人高。

据统计,我国东北、华北地区的男子平均身高为1.693米,云贵川地区则是1.647米。

从南北方的气温差异来讲,由于南方气候炎热,人体的新陈代谢速度较快,生殖器官发育快、成熟早,生命周期短,因而身材大多不高。

而北方由于气候寒冷,影响了体内酶的活性,新陈代谢慢,生命周期长;再加上北方冬季漫长而寒冷,人们的户外活动少,体内营养物质积累多,因而长得“人高马大”一些。

南繁北齐我国语言的地理差异表现为南繁北齐,即南方语言繁杂,北方语言比较单一。

我国北方广大地区都属北方方言区,从哈尔滨到昆明直线距离3000多千米,两地语言虽有区别,但通话、交流并没有太大障碍。

而南方即使在同一方言区内,如闽方言区内,还分福州话、厦门话、莆田话、闽西话等,彼此差异极大,甚至听不懂。

这些语言的形成与地理环境是有一定关系的。

一则我国北方多地势平坦的高原和平原,交通联系方便,老百姓交往、交流的机会多,彼此融合,因而语言差异不大。

二则南方多丘陵山地,地形崎岖,交通闭塞,不利于人们交往,久而久之,便形成各具地方特色的“土话”。

简述我国南北方地理环境的关系在中国这个广袤的国土上,南北方的地理环境差异明显,南方地势低平湿润,气候温暖多雨,而北方地势高大干燥,气候寒冷少雨。

这种南北方地理环境的差异,不仅在自然界中形成独特的景观和气候条件,也对人们的生活习惯和经济发展产生了深远的影响。

首先,南北方的地理环境差异在农业生产中有着显著的影响。

南方气候温暖湿润,适宜种植稻谷、茶叶、柑橘等作物,而北方地势高冷,适宜种植小麦、玉米等作物。

这种南北方的差异造就了南北方农业生产的不同特点。

南方农业以稻米、茶叶为主要经济作物,北方则以小麦、玉米等作物为主要农产品。

而且由于气候条件的差异,南方农业多数以水稻种植为主,水资源充足,而北方农业则以粮食作物为主,水资源较为紧缺。

南方农业生产以水稻为主要粮食,而北方农业以小麦为主的种植区域,构成了南北方地区农业生产差异的主要体现。

其次,南北方地理环境的差异在人们的生活习惯和文化传承上也产生了深刻的影响。

南方气候温暖湿润,适宜生长各类水果蔬菜,因此南方人偏爱清淡酸甜的口味,食用大量蔬菜和水果。

而北方气候寒冷干燥,适宜食用大量肉类和面食,因此北方人的饮食口味则偏向于浓重和饱满。

南北方的气候条件差异也直接影响了人们的服饰、建筑、风俗习惯等方面。

南方人民因长期生活在湿润的环境中,多穿轻便的衣物,喜欢建造靠近水塘河流的房屋。

而北方气候寒冷,人们则需要穿着厚重的衣物,并在建筑风格上更注重保暖。

南北方地理环境的差异对人们的生活习惯和文化传承产生了深远的影响。

最后,南北方的地理环境差异也在经济发展和产业结构上表现得特别明显。

南方气候温暖湿润,适宜发展农业、林业和渔业等生产,而北方气候寒冷干燥,适宜发展工业和矿产资源开发。

南方地区的经济以农业产业和轻工业为主,而北方地区则以重工业和煤炭等矿产资源开发为主要经济支柱。

南北方的地理环境差异造就了两个截然不同的产业结构,南方以农业产业为主导,而北方则以工业产业为主导。

这种南北方产业结构的差异也对两地的经济发展产生了深远的影响。

南轻北重:由于受到资源和区位等因素的影响,我国的工业布局有南轻北重的地域特征,即我国北方以重工业为主,南方轻工业相对比较发达。

造成这一现象的原因主要是:我国北方煤炭、石油、铁矿石等矿产资源丰富,因而逐渐形成以采矿、冶金、机械制造等重工业为主的工业结构。

而东南沿海地区资源贫乏,但是交通便捷,资金技术力量雄厚,所以便扬长避短,发展原料、燃料消耗少的工业类型,因而轻工业相对比较发达。

南经北政:从总体上看,我国北方军事、政治活动活跃,南方经济、文化发达。

北方历来是我国的政治中心,秦、汉、唐定都长安(今西安),元、明、清定都北京,新中国成立后,北京又是中华人民共和国的首都,这更确定了北方在全国的政治地位。

到了近现代,由于西方的科学文化首先从我国东南沿海传入,促进了南方经济的飞跃发展,使得南方在经济文化上的优势不断加强。

因而“北方出当官的,南方出经商的”,这两句话较好地反映了南北方不同的政治、经济心态。

南繁北齐:我国语言的地理差异表现为南繁北齐,即南方语言繁杂,北方语言比较单一。

我国北方广大地区都属北方方言区,从哈尔滨到昆明直线距离 3000多千米,两地语言虽有区别,但通话、交流并没有太大障碍。

而南方即使在同一方言区内,如闽方言区内,还分福州话、厦门话、莆田话、闽西话等,彼此差异极大,甚至听不懂。

这些语言的形成与地理环境是有一定关系的。

一则我国北方多地势平坦的高原和平原,交通联系方便,老百姓交往、交流的机会多,彼此融合,因而语言差异不大。

二则南方多丘陵山地,地形崎岖,交通闭塞,不利于人们交往,久而久之,便形成各具地方特色的“土话”。

南尖北平和南敞北封:我国居民屋顶的坡度从南往北是逐渐减缓的。

南方屋顶高而尖,原因是南方的年降水量大,气候又炎热,高而尖的屋顶既利于排水,又利于通风散热。

北方由于降水较少,所以屋顶多建成平顶,这样既可节省建筑材料,还可兼作晾晒作物的场所。

另外,我国南方的园林建筑,轻巧纤细,玲珑剔透,内外空间连贯,层次分明,苏州的拙政园是其典型代表。

地理环境对南北方建筑的影响:南尖北平和南敞北封:我国居民屋顶的坡度从南往北是逐渐减缓的。

南方屋顶高而尖,原因是南方的年降水量大,气候又炎热,高而尖的屋顶既利于排水,又利于通风散热。

北方由于降水较少,所以屋顶多建成平顶,这样既可节省建筑材料,还可兼作晾晒作物的场所。

另外,我国南方的园林建筑,轻巧纤细,玲珑剔透,内外空间连贯,层次分明,苏州的拙政园是其典型代表。

北方园林建筑则平缓严谨,粗壮质朴,内外空间界限分明。

我国著名园林学家陈从周做出总结:“南方为棚,多敞口。

北方为窝,多封闭。

”可见,从适应环境、居住舒适出发,南方建筑注重通风散热,北方建筑利于保温保暖。

与南方地区相比,我国北方地区气候比较寒冷,用地相对宽松,地形更为平整,建筑材料相对单一,多是土木之类的材料,人文和民风也比较纯朴、憨厚和粗犷。

正是自然风情、文化习俗和建筑材料等多种因素的综合影响,使得我国北方各地民居建筑普遍强调向阳,并呈现出质朴、敦厚的建筑特色,在群体布局上,则呈现出总体整齐、方正的格局。

华北平原西起太行山脉和豫西山地,东到黄海、渤海和山东丘陵,北起燕山山脉,西南到桐柏山和大别山,东南至苏、皖北部,包括北京市、天津市、河北省、山东省、河南省、安徽省和江苏省等7省、市的境域,面积约30万平方千米。

华北平原是中国古代文化的摇篮,有许多古老城市,其建筑组群方整规则,庭院较大,中庭和边角一般会留出尺寸不大、供通风采光用的天井。

建筑布局一般呈离散型,各栋单体建筑相对独立。

建筑造型起伏不大,屋身低平,屋顶曲线平缓。

建筑材料多用砖瓦,木结构用料较大,多数装修比较简单。

四合院是华北平原民宅中最常见的一种组合建筑形式,是一种正方形或长方形的院落。

其特征是外观规矩,中线对称,但用法极为灵活。

最简单的四合院只有一个院子,比较复杂的有两三个院子,富贵人家居住的深宅大院,通常是由数座四合院并列组成的,中间还有隔墙。

四合院的大门一般开在东南角或西北角,院中的北房是正房,正房建在砖石砌成的台基上,比其他房屋的规模大,是院主人的住室。

南北方地区人文与自然差异南北方地区是中国内陆地域广阔的代表,由于地理环境,人文和自然上存在着显著的差异。

南方地区常被称作江南水乡,充满了浓郁的水乡文化和独特的自然景观。

而北方地区则以广袤的黄土高原和辽阔的草原为特色,形成了独具魅力的人文景观和自然风貌。

一、南方地区的人文特色南方地区的人文气息浓郁,主要体现在以下几个方面。

1.1 水乡文化南方地区以其众多的水乡而闻名,这些水乡不仅代表了南方地区的自然特色,也孕育了独特的水乡文化。

水村中,河流交错,小桥流水,独特的民居建筑、桥梁和宅院所展现出的建筑艺术,是南方的独特韵味。

如苏州的古典园林,杭州的西湖以及无锡的太湖等,都是南方水乡文化的代表。

这些地方蕴含着丰富的文化内涵,吸引了众多游客。

1.2 文化底蕴南方地区历史悠久,自古便是文化繁荣的地方。

南方地区培养了众多文人墨客,他们以自己的才华创作了许多传世之作,如杭州的宋城遗址等。

此外,南方地区还有许多重要的历史文化遗产,如南京的紫金山和衡山等。

这些地方具有浓厚的历史底蕴,令人们感受到南方地区深厚的文化传统。

1.3 饮食文化南方地区的饮食文化世界闻名,以其细腻的口味和独特的烹饪方法而著称。

南方菜肴以清淡为主,多以蔬菜和水产为食材,烹调技巧独特,口感鲜美,例如广东的粤菜、福建的闽菜等。

南方还有许多特色小吃,如上海的小笼包、苏州的狮子头等,这些美食成为了南方地区的一种独特文化符号。

二、北方地区的人文特色北方地区的自然环境使得其人文特色与南方截然不同。

下面是北方地区的人文特色的一些关键点。

2.1 草原文化北方地区以其广袤的草原而著称,这里是牧民的家园,也是塞外文化的发源地。

草原上的游牧文化是北方地区独有的特色之一,描绘了北方地区独特的生活方式和价值观。

例如内蒙古的呼伦贝尔草原、新疆的天山草原等,都是北方地区草原文化的代表。

2.2 建筑风格北方地区的建筑风格与南方地区截然不同。

北方建筑以其庄重、雄伟的特点而著名,代表性的建筑有北京的故宫、北京的天坛、西安的古城墙等。

气候对民居建筑的影响住房是人类生活与栖息的主要场所,为抵御自然界中的寒冷酷署、风霜雨雪等对人体的不良影响而营造的人工环境。

有了住房,人们便能生活在一个相对舒适,独立而安静的环境中,避免了风吹日晒,洪水猛兽的袭击,我国民居的分布,建筑设计与气候有着密不可分联系。

一、气候与“座北朝南”的传统建筑布局我国的民居建筑大多是座北朝南,门窗朝南开放,阳台多设在南面,这种布局有两个方面好处:一是南面阳光充足,便于晒衣采光。

二是朝南温暖舒适,这种布局是由我国特定的纬度位置与气候特点所决定。

首先,我国地处北半球,而且绝大部分陆地处在北回归线以北的北温带地区。

北回归线是太阳直射的北界,由于太阳直射点以一个回归年为周期在南北回归线之间移动;因而,在北温带地区一年到头太阳总是偏南,南面是向阳面,凡是座北朝南的房屋阳光充足;同时气温较高,冬季较温暖舒服。

其次,我国属东亚典型的季风气候。

夏季、天气酷热之时,有来自南面海洋上的习习凉风,即夏季风;冬季、严寒之时,有来自北方的蒙古,西伯利亚寒流,即冬季风。

在我国北方,强劲的北方常带来降温、霜冻等天气。

采用座北朝南的建筑布局,不仅夏季能够通风纳凉,冬季还能躲避寒流袭击。

二、降水对民居建筑的影响在我国的东南沿海一带,适应多雨气候而建筑的房屋形式,最典型的要算是骑楼了。

在厦门(闽)、广州(粤)、南宁(桂),还有台湾一些城市,为了方便行人避雨,街道两旁的商店,将二楼的晒台向街心方向延伸到人行道上,成为“行人廊”,俗称骑楼。

下雨时,行人在“行人廊”上耽一阵子,或观光一下商店,阵雨就过去了。

浙江、苏南一带的农村房屋也很有特色。

为了利于雨水下流,减少雨水在屋顶的停留时间,屋顶坡度都很大。

有的还把屋檐伸得较长,防止屋檐经常滴水侵蚀墙基。

西北部少雨地区的房屋建筑则别具风格,屋顶很平,象个平台,屋顶上可以晒玉米、辣椒等等。

“火洲”吐鲁番盆地的平顶房,到了炎热的夏季,房顶就成了家家户户室外露宿的“大床”了。

我国南北方地理环境及文化趣谈由于我国南北双方所处的地理位置、气候特征、历史文化以及政治经济活动等方面的不同,造成了我国南北方自然景观和人文景观的显著差异。

【南米北面】我国南北方雨的水稻。

而我国北方降的饮食习惯不同。

南方人爱米饭,北方人喜面食,其实这与南北方的农业生产结构不同有关。

我国南方的气候高温多雨、耕地多以水田为主,所以当地的农民因地制宜种植生长习性喜高温多水较少,气温较低,耕地多为旱地,适合喜干耐寒的小麦生长。

所谓“种啥吃啥”,长此以往,便养成了南米北面的饮食习惯。

【南甜北咸、东辣西酸】中国人口味之杂,堪称世界之冠,但也有一定规律可循。

有人说南甜北咸、东辣西酸,在一定程度上反映了我国饮食文化的地区差异,同时,也反映了人们的口味与地理环境存在着一定的联系。

山西人能吃醋,可谓“西酸”之首。

他们吃饭前,往往先把醋瓶子拿过来,每人喝三调羹醋用以“解馋”。

改革开放前,每逢春节,别处都供应一点好酒,太原的油盐店却都贴出一个条子:“供应老陈醋,每户一斤。

”另外,福建人、广西人爱吃酸笋,越酸越能显出制作者的水平。

山西等地的“西方人”何以爱吃酸?打开中国地图,可知这些地区特别是黄土高原、云贵高原及其周边地区的水土中含有大量的钙。

因而他们的食物中钙的含量也相应较多。

这样,通过饮食,易在体内引起钙质淀积,形成结石。

这一带的劳动人民,经过长期的实践经验,发现多吃酸性食物有利于减少结石等疾病。

久而久之,他们也就渐渐养成了爱吃酸的习惯。

湖南、湖北、江西、贵州、四川及东北的朝鲜族等地居民多喜辣,我国流传有“贵州人不怕辣、湖南人辣不怕,四川人怕不辣”之说。

四川的“麻辣烫”全国闻名,可以说没有不辣的四川名吃,四川名吃不辣,也就谈不上“名吃”。

喜辣的食俗多与气候潮湿的地理环境有关。

我国东部地处沿海,东北的朝鲜族当地气候湿润多雨,春天多阴湿寒冷,而四川虽不处于东部,但其地处盆地,更是潮湿多雾,一年四季少见太阳,因而有“蜀犬吠日”之说。

中国南北方的地理环境差异有哪些?在学习地理的过程中,认识地理区域和地理界线是非常重要的。

地理区域体现了区域内部的相似性,地理界线体现了区域内部地理事物的差异性。

秦岭—淮河线作为南北方的分界线,是我国东部地区一条非常重要的地理界线。

在它的南北两侧,自然环境、地理景观和居民的生产生活习惯等有着明显的差异。

但是在学习这部分内容的时候大家对南北方的差异内容很容易混淆。

今天教给大家用简单的“四字”识别南北差异。

1、饮食习惯——“南米北面”中国南方地区地形平坦、土壤肥沃、气候温和湿润,主要以种植水稻为主。

而北方地区自古缺水,除东北外几乎都无法大面积种植水稻,故只能种黍稷等,这在现代已经成了杂粮,但在古代却是北方人的主食。

而随着小麦的传入,小麦由于其抗旱性能和口感,瞬间在全国尤其是北方地区得到了大面积推广,北方人民也终于不用再吃杂粮,改而吃面食,并延续至今。

随着时代的演化,南北饮食各自取得了辉煌的发展。

北方把面食文化发挥到了极致,饺子、馒头、包子、花卷、刀削面、杂酱面、烩面、烙饼、泡馍……提起面食,北方绝对是世界一流,没有之一!而南方在做米饭上发挥空间有限,在做菜上却下足了功夫,八大菜系七个都在南方,可见一斑!2、传统民居特点——“南尖北平”中国北方地区多处于中温带,气候比较寒冷,民居需要充足的日照,因此,正房都力求坐北朝南,宅院的内部构成也多为离散型。

纬度越高,气温越低,用地就越宽松,这种离散式的程度愈明显。

寒冷的气候还要求建筑拥有厚重的墙体和厚重的屋顶并且门窗少且小。

一提起南方建筑,许多人立刻就联想到那小桥流水的美丽画面。

江南的一些小镇,大都是一条小河流过,两岸都是青灰色的小房子,一水的马头墙,青灰瓦,安安静静的。

徽派建筑是南方古建筑群中最具代表性的一个。

南方的房屋特点是墙体高,门窗多且大,屋顶坡度大。

3、耕地类型——“南水北旱”我国是季风气候的国家,盛行东南季风。

夏季风从海洋带来水汽,由东南吹向西北,因此北方地区降水较少,导致了其耕地类型为旱地,而南方降水较多,为水田。

因地制宜,房屋住宅与地理环境的关系古民居与自然地理环境的关系1.窑洞:窑洞主要在黄土高原地区,黄土高原地区的年降水量少,气候比较干旱,并且该地区森林较少,盖房子缺乏木材,就地取材打窑洞可以节约木材等建筑材料,窑洞坚固耐用更有冬暖夏凉的作用。

2.四合院:四合院属于合院住宅,合院住宅中的庭院四周闭合而露天,可以营造出内部良好的小气候.一方面可以在夏天有效地遮荫纳凉,冬天又可以很好地采光保暖,抵御风沙和冬季风.露天通透的庭院既是入风口也是出风口.此外,庭院还有利于排水和收集雨水.3.土楼说明土楼建筑与自然环境的关系总结:粘重的红壤,为建造外墙提供材料;地处亚热带季风性湿润气候,降水丰沛,人字形屋顶有利于排水;地处季风气候山区,容易出现洪灾,地基高可防洪;厚实的土墙,冬暖夏凉,适应当地冬夏温差大的气候条件;山区多林木,为建造柱梁提供材料。

4.吊脚楼:吊脚楼也叫“吊楼”,为苗族(重庆、贵州等)、壮族、布依族、侗族、水族、土家族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南地区的吊脚楼特别多。

这些地区夏季气候温暖湿润,降水较多,吊脚楼楼上住人,楼下架空,这种建筑通风防潮、防止野兽和毒蛇等动物侵袭;该地多山地,平地少,依山而建。

5.骑楼我国东南沿海厦门、汕头一带及台湾的骑楼,往往从二楼起向街心方向延伸到人行道,其主要目的是DA.体现当地的民族特色B.使房屋建筑有层次感,体现建筑美C.节省建筑材料D.便于行人避雨、遮阳自古以来,中国不同地区的居住者都有着共同的文化起源——中华文明。

可是不同地区的民宅却在结构与色彩上有着很大的差异,从北京的红墙黄瓦城到江南的白墙黑瓦,从西双版纳的空中竹楼到青藏高原的白色碉塔,各自形成了截然不同的风格。

这是因为中国大陆地区地域辽阔,所跨纬度较大,造成了各地区气候的差异。

气候的不同就要求人们居住的房屋有着不同的抵御不利气候条件的特性,因为在长期的发展中形成了不同的样式,也就是我们所说的结构和色彩。

探究地理环境对我国南北方发展的影响探究地理环境对我国南北方发展的影响一、引言地理环境是人类社会发展不可忽视的重要因素之一。

作为一个拥有广袤领土的国家,中国的南北方地理环境的差异十分明显,对南北方地区的经济、社会和文化发展都产生了不可忽视的影响。

本文将从地理环境对气候、农业、人口流动以及经济发展的影响等方面展开探讨。

二、气候对南北方发展的影响1. 南方的气候特点中国南方地区位于赤道以北,气候以亚热带和亚湿润气候为主。

这种气候对南方地区的农业发展有着良好的影响,南方的温暖湿润的气候条件使得南方成为了中国的粮食主产区之一。

此外,南方的气候环境也适宜一些特色经济作物的种植,如茶叶、水稻等,为南方经济的发展提供了便利。

2. 北方的气候特点中国北方地区大部分位于温带和寒温带,受到冬季寒潮和干旱的严重影响。

北方的长冬寒冷以及多年的干旱给农业生产带来了诸多不利因素,北方的农业主要以小麦和其他耐旱作物为主。

由于气候的限制,北方地区农作物的产量相对南方较低,经济发展也相对落后。

三、农业对南北方发展的影响1. 南方的农业发展南方地区的气候和地理条件相对优越,为南方的农业发展提供了有利条件。

南方地区广泛种植的水稻是中国的主要粮食作物之一,丰富的雨水使得南方地区多水源,水稻产量较高。

此外,南方地区还有适宜种植的亚热带水果和特色经济作物,如橘子、柚子、茶叶等,为南方的经济增长贡献了一定的力量。

2. 北方的农业发展北方地区由于气候的限制,农作物的产量受到一定的影响,小麦是北方地区主要的粮食作物。

北方地区的干旱和寒冷给农业生产带来了较大的困难,为了提高产量,北方地区不得不采取节水和抗旱等农业技术手段。

虽然北方地区的农业发展受到一定的限制,但北方地区也发展了具有北方特色的农业,如畜牧业和果树种植等。

四、人口流动对南北方发展的影响1. 南方人口的流动由于南方地区气候条件良好和经济相对发达,南方地区一直是人口涌入的主要目的地。

人口的流入使得南方地区的劳动力供给更加充分,推动了南方地区经济的繁荣。

地理环境对南北方建筑的影响:

南尖北平和南敞北封:我国居民屋顶的坡度从南往北是逐渐减缓的。

南方屋顶高而尖,原因是南方的年降水量大,气候又炎热,高而尖的屋顶既利于排水,又利于通风散热。

北方由于降水较少,所以屋顶多建成平顶,这样既可节省建筑材料,还可兼作晾晒作物的场所。

另外,我国南方的园林建筑,轻巧纤细,玲珑剔透,内外空间连贯,层次分明,苏州的拙政园是其典型代表。

北方园林建筑则平缓严谨,粗壮质朴,内外空间界限分明。

我国著名园林学家陈从周做出总结:“南方为棚,多敞口。

北方为窝,多封闭。

”可见,从适应环境、居住舒适出发,南方建筑注重通风散热,北方建筑利于保温保暖。

与南方地区相比,我国北方地区气候比较寒冷,用地相对宽松,地形更为平整,建筑材料相对单一,多是土木之类的材料,人文和民风也比较纯朴、憨厚和粗犷。

正是自然风情、文化习俗和建筑材料等多种因素的综合影响,使得我国北方各地民居建筑普遍强调向阳,并呈现出质朴、敦厚的建筑特色,在群体布局上,则呈现出总体整齐、方正的格局。

华北平原西起太行山脉和豫西山地,东到黄海、渤海和山东丘陵,北起燕山山脉,西南到桐柏山和大别山,东南至苏、皖北部,包括北京市、天津市、河北省、山东省、河南省、安徽省和江苏省等7省、市的境域,面积约30万平方千米。

华北平原是中国古代文化的摇篮,有许多古老城市,其建筑组群方整规则,庭院较大,中庭和边角一般会留出尺寸不大、供通风采光用的天井。

建筑布局一般呈离散型,各栋单体建筑相对独立。

建筑造型起伏不大,屋身低平,屋顶曲线平缓。

建筑材料多用砖瓦,木结构用料较大,多数装修比较简单。

四合院是华北平原民宅中最常见的一种组合建筑形式,是一种正方形或长方形的院落。

其特征是外观规矩,中线对称,但用法极为灵活。

最简单的四合院只有一个院子,比较复杂的有两三个院子,富贵人家居住的深宅大院,通常是由数座四合院并列组成的,中间还有隔墙。

四合院的大门一般开在东南角或西北角,院中的北房是正房,正房建在砖石砌成的台基上,比其他房屋的规模大,是院主人的住室。

院子的两边建有东西厢房,是其他家庭成员的住房。

在正房和厢房之间建有走廊,可以供人行走和休息。

四合院的围墙和临街的房屋一般不对外开窗,院中的环境封闭而幽静。

黄土高原包括太行山以西、秦岭以北、青海日月山以东、长城以南的广大地区。

跨山西、陕西、甘肃、青海、宁夏及河南等省区,面积约40万平方千米,是中国古代文化的摇篮。

黄土高原建筑院落的封闭性很强,屋身低矮,屋顶坡度低缓,还有相当多的建筑使用平顶。

建筑材料方面,很少使用砖瓦,多用土坯或夯土墙,装修简单。

黄土高原之上还常建有窑洞建筑,总体风格是质朴、敦厚。

但在回族聚居地,还建有许多清真寺,它们体量高大,屋顶陡峻,装修华丽,色彩浓重,与一般民间建筑有明显的不同。

与北方地区相比,我国南方地区气候炎热,用地狭窄,丘陵、平原相间,建筑材料丰富多样,民居建筑的总体风格是清新、通透。

南方地区可以划分为长江中下游平原和岭南地区两大区域,其建筑布局和风格又有所不同。

长江中下游平原位于湖北宜昌以东的长江中下游沿岸,由两湖平原(江汉平原、洞庭湖平原)、鄱阳湖平原、苏皖沿江平原、里下河平原(皖中平原)和长江三角洲平原组成,面积约20万平方千米。

由于一直以来,本地区地少人多的矛盾比较突出,因此,建筑组群比较密集,庭院狭窄。

屋顶坡度陡峻,翼角高翘,装修精致富丽,雕刻彩绘很多。

长江中下游平原传统建筑的总体风格是秀丽、灵巧。

岭南,是指南方五岭之南的地区,相当于现在广东、广西全境,以及湖南、江西等省的部分地区。

这个地区的民居建筑平面比较规整,庭院很小,房屋高大,门窗狭窄。

屋顶坡度陡峻,翼角起翘比长江中下游平原的民居更大。

城镇村落中建筑密集,封闭性很强。

房屋装修、雕刻、彩绘同样富丽、繁复,手法精细。

岭南地区建筑的总体风格是轻盈、细腻。