第1章-核反应堆的核物理基础

- 格式:ppt

- 大小:3.72 MB

- 文档页数:153

核反应堆物理分析第一章核反应堆的核物理基础1、反应堆:能够实现可控、自续链式核反应的装置。

2、反应堆物理:研究反应堆内中子行为的科学。

有时称neutronics。

或:研究、设计反应堆使得裂变反应所产生的中子与俘获反应及泄露所损失的中子相平衡。

3、在反应堆物理中,除非对于能量非常低的中子,都将中子视为粒子,不考虑其波动性及中子的不稳定性。

4、反应堆内,按中子与原子核的相互作用方式可分为三大类:势散射、直接相互作用和复合核的形成;按中子与原子核的相互作用可分为两大类:散射和吸收。

5、σ :微观截面表示平均一个入射中子与一个靶核发生相互作用的几率大小的一种量度,6、宏观截面:表征一个中子与单位体积内所有原子核发生核反应的平均概率;表征一个中子在介质中穿行单位距离与核发生反应的概率。

单位:1/m7、平均自由程λ: 中子在介质中运动时,与原子核连续两次相互作用之间穿行的平均距离。

或:平均每飞行λ距离发生一次碰撞。

λ= 1/8、核反应率:单位时间、单位体积内的中子与介质原子核发生作用的总次数(统计平均值)。

9、中子通量密度:表示1立方米内所有的中子在1秒钟内穿行距离的总和。

10、中子能谱分布:在核反应堆内,中子并不具有同一速度v或能量E,中子数关于能量E的分布称为中子能谱分布。

11、平均截面(等效截面):12、截面随中子能量的变化:一、微观吸收截面:①低能区(E<1eV)::中、重核在低能区有共振吸收现象②高能区(1eV<E<keV):重核:随着中子能量的增加,共振峰间距变小,共振峰开始重叠,以致不再能够分辨。

因此随E的变化,虽有一定起伏,但变得缓慢平滑了,而且数值甚小,一般只有几个靶。

轻核:一般要兆电子伏范围内才出现共振现象,且其共振峰宽而低。

二、微观散射截面:弹性散射截面σe :多数元素与较低能量中子的散射都是弹性的。

基本上为常数,截面值一般为几靶。

轻核、中等核:近似为常数;重核:在共振能区将出现共振弹性散射。

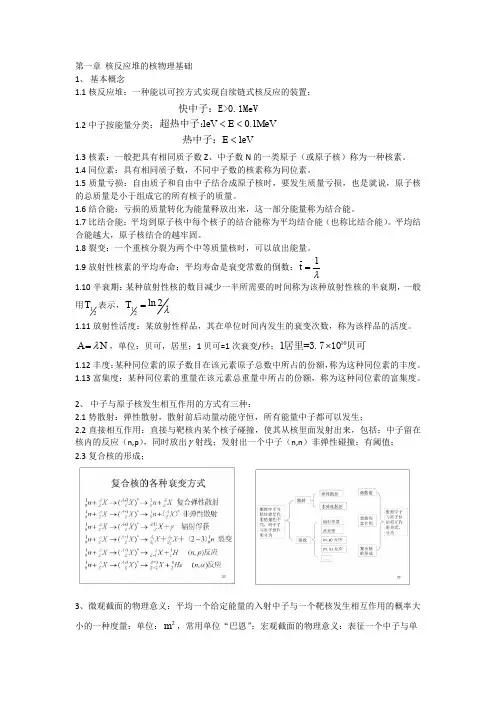

1第一章(3):核反应堆的核物理基础授课教师:杨章灿2017年4月26日 AND 2017年4月28日第一次随堂小测验(满分110) 2¨ 平均分:54¨ 最高分:110¨ 最低分:10(开卷:-50%, 迟到:-50%, 请假:-50%)记住:本课程注重平时成绩,占比会比较高本节课主要内容三个问题¨ 共振现象与多普勒效应;¨ 热中子平均截面;¨ 热中子反应堆内的中子循环4一、(1)共振现象U-235裂变截面与中子能量的关系¨ 当中子能量很高时,铀-235等核燃料的裂变截面σf(E)很小;¨ 当中子能量很低时,铀-235等核燃料的裂变截面σf(E)很大。

U-238吸收截面与中子能量的关系¨ 中能区有许多窄而高的峰-共振峰(俘获截面很大)。

6.67ev处的第一共振峰,俘获截面高达2万巴.由此可见¨ 低能中子容易引起铀裂变;¨ 铀裂变时放出的是高能中子,不容易再引起铀裂变; 为了增大下一代中子的裂变概率,宜将高能中子慢化为低能中子。

¨ 中子从高能逐步慢化到低能的过程中,要通过中能区。

铀238的吸收截面曲线在中能区有许多窄而高的峰-共振峰(俘获截面很大)。

6.67ev处的第一共振峰,俘获截面高达2万巴.¨ 核电站反应堆一般都采用低富集度的铀燃料,其中含有大量的铀238, 故肯定有一部分中子在慢化过程中要被铀238吸收。

关于共振的几个概念¨ 存在共振峰的能量区间称为共振能区;¨ 中子慢化过程中在共振能区被吸收的现象称为共振吸收;¨ 铀238之类的具有一系列共振吸收峰的材料,称为共振吸收剂。

¨ 能量较低处的共振峰是宽间距的、清晰可分辨的。

能量较高处的共振峰是密布连成一体的、不可分辨的。

¨ 在热中子反应堆里,可分辨共振起着主要作用.¨ 在快中子反应堆里, 可分辨共振不重要, 但是对不可分辨共振需要仔细考虑.WHY?Answer 9为什么会有共振吸收现象?¨ 某些重原子核(例如铀239核)存在许多分立的能级(量子态),¨ 如果某种能量的中子被吸入铀238核后、正好能使铀239核跃迁到某个激发态,那么这种能量的中子被铀238核吸收的概率就很大。

第一章核反应堆的核物理基础(6学时)1.什么是核能?包括哪两种类型?核能的优点和缺点是什么?核能:原子核结构发生变化时释放出的能量,主要包括裂变能和聚变能。

优点:1)污染小:2)需要燃料少;3)重量轻、体积小、不需要空气,装一炉料可运行很长时间。

缺点:1)次锕系核素具有几百万年的半衰期,且具有毒性,需要妥善保存;2)裂变产物带有强的放射性,但在300年之内可以衰变到和天然易裂变核素处于同一放射性水平上;3)需要考虑排除剩余发热。

2.核反应堆的定义。

核反应堆可按哪些进行分类,可划分为哪些类型?属于哪种类型的核反应堆?核反应堆:一种能以可控方式产生自持链式裂变反应的装置。

核反应堆分类:3.原子核基本性质。

核素:具有确定质子数Z和核子数A的原子核。

同位素:质子数Z相同而中子数N不同的核素。

同量素:质量数A相同,而质子数Z和中子数N各不相同的核素。

同中子数:只有中子数N相同的核素。

原子核能级:最低能量状态叫做基态,比基态高的能量状态称激发态。

激发态是不稳定的,会自发跃迁到基态,并以放出射线的形式释放出多余的能量。

核力的基本特点:1)核力的短程性2)核力的饱和性3)核力与电荷无关4.原子核的衰变。

包括:放射性同位素、核衰变、衰变常数、半衰期、平均寿命的定义;理解衰变常数的物理意义;核衰变的主要类型、反应式、衰变过程,穿透能力和电离能力。

放射性同位素:不稳定的同位素,会自发进行衰变,称为放射性同位素。

核衰变:有些元素的原子核是不稳定的,它能自发而有规律地改变其结构转变为另一种原子核,这种现象称为核衰变,也称放射性衰变。

衰变常数:它是单位时间内衰变几率的一种量度;物理意义是单位时间内的衰变几率,标志着衰变的快慢。

半衰期:原子核衰变一半所需的平均时间。

平均寿命:任一时刻存在的所有核的预期寿命的平均值。

5.结合能与原子核的稳定性。

包括:质量亏损、结合能和比结合能的定义;理解释放能量的两种途径。

质量亏损:核子(质子和中子)结合构成原子后总质量减少。

第一章—核反应堆的核物理基础直接相互作用:入射中子直接与靶核内的某个核子碰撞,使其从核里发射出来,而中子却留在了靶核内的核反应。

中子的散射:散射是使中于慢化(即使中子的动能减小)的主要核反应过程。

非弹性散射:中子首先被靶核吸收而形成处于激发态的复合核,然后靶核通过放出中子并发射γ射线而返回基态。

弹性散射:分为共振弹性散射和势散射。

微观截面:一个中子和一个靶核发生反应的几率。

宏观截面:一个中子和单位体积靶核发生反应的几率。

平均自由程:中子在介质中运动时,与原子核连续两次相互作用之间穿行的平均距离叫作平均自由程。

核反应率:每秒每单位体积内的中子与介质原子核发生作用的总次数(统计平均值)。

中子通量密度:某点处中子密度与相应的中子速度的乘积,表示单位体积内所有中子在单位时间内穿行距离的总和。

多普勒效应:由于靶核的热运动随温度的增加而增加,所以这时共振峰的宽度将随着温度的上升而增加,同时峰值也逐渐减小,这种现象称为多普勒效应或多普勒展宽。

瞬发中子和缓发中子:裂变中,99%以上的中子是在裂变的瞬间(约10-14s)发射出来的,把这些中子叫瞬发中子;裂变中子中,还有小于1%的中子是在裂变碎片衰变过程中发射出来的,把这些中子叫缓发中子。

第二章—中子慢化和慢化能谱慢化时间:裂变中子能量由裂变能慢化到热能所需要的平均时间。

扩散时间:无限介质内热中子在自产生至被俘获以前所经过的平均时间。

平均寿命:在反应堆动力学计算中往往需要用到快中子自裂变产生到慢化成为热中子,直至最后被俘获的平均时间,称为中子的平均寿命。

慢化密度:在r处每秒每单位体积内慢化到能量E以下的中子数。

分界能或缝合能:通常把某个分界能量E c以下的中子称为热中子,E c称为分界能或缝合能。

第三章—中子扩散理论中子角密度:在r处单位体积内和能量为E的单位能量间隔内,运动方向为 的单位立体角内的中子数目。

慢化长度:中子从慢化成为热中子处到被吸收为止在介质中运动所穿行的直线距离。

返回第一章核反应堆的核物理基础 (1)§1.1 基本概念 (1)§1.2 中子与原子核相互作用强度的量度 (7)§1.3 核裂变过程 (10)§1.4 热中子能谱与热中子平均截面 (14)§1.5 链式裂变反应 (16)第二章单速中子扩散理论第一章核反应堆的核物理基础§1.1基本概念1. 反应堆(reactor , nuclear reactor)能维持可控自持(续)核裂变链式反应的装置。

链式核反应(nuclear chain reaction):核反应产物之一能引起同类的反应,从而使该反应能链式地进行的核反应。

根据一次反应所直接引起的反应次数平均小于、等于或大于1,链式反应可分为次临界的、临界的或超临界的三种。

2. 反应堆物理(reactor physics)研究反应堆内中子行为的科学。

有时称neutronics。

或:研究、设计反应堆使得裂变反应所产生的中子与俘获反应及泄露所损失的中子相平衡。

中子行为扩散慢化中子与物质的相互作用核中子相互作用3. 原子核的特性(1)组成:玻尔模型。

Z :质子数 N :中子数 A :核子数 A=N+Z 符号:X AZ 同位素(Z 同,A 不同),化学性质相同,物理性质不同。

×=×=−−kgM kg M n P 2727106749543.1106726485.1质子(proton):稳定(T=×=−0)(106021892.119n p e C e 库仑1/2=1030 y )自由中子(free neutron):不稳定(T 1/2=10.6 min )→质子+电子+反中微子(anti neutrino) 原子质量单位(atom mass unit ):一个12C 中性原子处于基态的静止质量的1/12。

Mevkg amu 5.931106605655.1127=×=−在堆物理中不考虑自由中子的不稳定性。

第一章 核反应堆的核物理基础核反应堆是一种能以可控方式产生自持链式裂变反应的装置。

它由核燃料、冷却剂、慢化剂、结构材料和吸收剂等材料组成。

核反应堆内的主要核过程是中子与核反应堆内各种元素相互作用的过程。

热中子反应堆内,裂变中子具有2兆电子伏左右的平均能量,首先经过与慢化剂原子核的碰撞而被慢化到热能,最后被各种材料的原子核所吸收,其中核燃料吸收中子则将引起新的裂变。

因此,在讨论核反应堆的物理过程之前,必须对不同能量的中子与各种材料的原子核的相互作用有一定的了解。

本章首先概略地介绍核反应堆物理分析中经常用到的有关中子与原子核相互作用的一些核物理知识,然后定性地讨论实现自持链式裂变反应的条件和热中子反应堆内的中子循环过程。

1.1 原子核物理基础一、原子核的组成原子核由Z 个质子和N 个中子组成,质子与中子通称为核子。

原子核带有Z 个单位正电荷,Z 就是该原子核所属元素的原子序数。

Z+N=A ,A 为核内的核子数,称为该核的质量数。

实验证明,质子和中子的质量分别为007277.1=p M 原子质量单位008665.1=n M 原子质量单位按国际规定,原子量以C 12的质量精确等于12原子质量单位为标准,即规定C 12原子质量的1/12为1原子质量单位(u )。

于是,O 16的原子量为15.9994原子质量单位。

1原子质量单位=(1.6605655±0.0000086)2710-⨯千克,故质子、中子以千克为单位的质量分别为 2710672648.1-⨯=p M 千克2710674954.1-⨯=a M 千克质子所荷的正电量为1.6021921910-⨯库伦,其绝对值与电子所荷电量相等。

中子不荷电,是中性粒子。

自由质子是稳定的,在自然界(如星际空间)中有大量的自由质子存在。

但自由中子则不稳定,它可以衰变为质子及负电子-β并放出一个反中微子v : v p n ++→-β这个过程的半衰期为12分,所以自然界中见不到自由中子。