声画组合

- 格式:doc

- 大小:87.00 KB

- 文档页数:33

声画合一名词解释声画合一,又称“音画合一”或“声像合一”,是一种表达方式,指的是音乐和视觉元素在艺术作品中的完美融合。

这个概念最早起源于中国古代文学理论,后来被西方电影制作学借用并发展起来。

声画合一是指音乐和视觉两种艺术形式的有机结合。

在音乐方面,音乐作为一种抽象的艺术形式,通过声音的组合和序列传达情感、意境和思想。

而在视觉方面,通过图像、色彩、形状和运动来表达艺术家的创意和感受。

当音乐和视觉元素在同一作品中密切配合时,便实现了声画合一。

声画合一的实现方式主要有两种:一是通过音乐来表现图像,即音乐去描绘视觉的形象和情景。

例如,交响音乐中的乐曲如《奇想交响曲》、《船歌》等,通过音乐的节奏、旋律和音调来表现出画面中的场景和形象。

二是通过视觉来表现音乐,即图像去描绘音乐的旋律和情感。

例如,动画片《彩色狼和羊》中,画面的形象和动作完美地配合了背景音乐的旋律和节奏,使观众在视听上都得到了愉悦的体验。

声画合一在影视制作中起着重要的作用。

在电影中,配乐和电影画面的结合决定了电影的表现效果。

一个好的配乐可以使电影更加引人入胜,使观众更好地融入到电影的情境之中。

许多经典电影,如《教父》、《星球大战》等,都凭借着其独特的配乐成为了文化经典。

同样,电影的视觉效果也很大程度上决定了电影的观赏价值。

电影通过画面的构图、色彩的运用以及特效的呈现,将观众带入到电影的世界中,让他们能够身临其境地感受到电影所要传达的情感和故事。

除了电影,声画合一在其他艺术领域也有广泛应用。

比如音乐MV,通过音乐和画面的结合来表现歌曲的内涵和意境。

在舞台表演中,音乐的伴奏和舞者的动作、表情相互搭配,能够更好地传达舞蹈的情感和故事。

此外,在游戏界也有许多游戏通过音乐和图形的融合来提升游戏的体验和乐趣。

声画合一是艺术创作中的一种高度形式,它将音乐和视觉元素的独特魅力融合在一起,通过双重感受给观众带来了更加丰富的艺术享受。

在一个作品中,音乐和视觉既可以是互相独立的,又可以是相互依存的,共同构成了一个完整的表达。

以87版电视剧作品《红楼梦》片段为例分析声画组合对剧情的推动作用发布时间:2023-02-03T07:10:51.667Z 来源:《教学与研究》2022年第18期第9月作者:林思琪[导读] 剧情片主要以故事的剧情变化或角色性格的发展带动整套电影的进行。

林思琪浙江工商大学 310018摘要:剧情片主要以故事的剧情变化或角色性格的发展带动整套电影的进行。

本文以87版电视剧作品《红楼梦》中声画组合对剧情的推动作用为主要研究内容,分析三种声画组合对该影片剧情推动的效果。

关键词:《红楼梦》;声画组合;剧情推动一、引言影视行业发展至今,电影声音和画面组合的表现方式日新月异,电影艺术家们不断推出声画语言新的艺术表现形式。

本文试图通过分析87版电视剧作品《红楼梦》片段对于声画组合的运用,探究声画组合在剧情片中对剧情的推动作用。

二、剧情片中的声画关系“如果我们将有声电影与无声电影做比较,会发现,在相对相同的时间支出下,有声电影能解释给观众的内容更深层次。

很明显,创作者不能简单地对画面添加一个声音就能使观众深刻地了解电影的内容,我们还有很多要做的。

”[1]由此可见,声音的出现丰富了电影的内容和表达方式。

然而在电影中,不能只将声音视为画面的附属品,在设计声音与画面的结合时必须强调二者关系的整体感,要将两者巧妙协调地配合在一起,如此观者才能从影片中得到完整而立体的感观效果,如果单单只注重画面的堆砌而忽略对声音的处理,影片将缺少立体感而显得平面,剧情也无法使观众产生代入感。

三、声画组合对剧情的推动(一)声音与画面的关系“前苏联蒙太奇电影学派的代表人物爱森斯坦曾借助汉语的象形文字说〞口〞与"鸟"相加不只是意味着鸟有口,而是表达了“鸣”这样一种新的意义。

所以,声音与画面的相互配合,不是二数之和而是二数之积,成为了一种新的审美创造。

”[2]即便是在默片时代,观众所接受的信息也不仅仅是黑白跳动的画面,在剧场中会有乐队为画面配乐,以增强剧情的感染力。

声画组合名词解释嘿,朋友!咱们今天来聊聊“声画组合”这个听起来有点专业,但其实很有趣的名词。

你想想啊,咱们平时看电影、电视剧,或者欣赏一些艺术作品的时候,是不是会觉得有的画面配上声音,那感觉简直绝了!而有的呢,就觉得怪怪的,不搭调。

这其实就是声画组合在起作用。

声画组合,简单来说,就是声音和画面这两个家伙搭伙过日子,它们相互配合,一起给咱们带来各种各样的感受和体验。

比如说,一个恐怖的画面,如果配上阴森的音乐和风声呼呼的音效,是不是瞬间就让你的心提到了嗓子眼儿?这就是声画组合的魅力!声音可以强化画面的氛围,让你更加沉浸其中。

再比如,一部浪漫的爱情电影,男女主角在美丽的夕阳下相拥,这时要是配上轻柔舒缓的音乐,那甜蜜的感觉是不是都要从屏幕里溢出来了?这就是声画组合营造出的美好氛围。

那声画组合都有哪些类型呢?这就像是不同口味的冰淇淋,各有各的妙处。

有一种叫声画同步,就好比你走路的时候,脚步和影子同时移动,声音和画面完美匹配,同步进行。

比如一个人在敲鼓,你看到他敲的动作,同时也听到了鼓声,这多带劲!还有声画对位,这就有点像一个调皮的孩子和一个严肃的家长,看似不搭,却能产生奇妙的效果。

比如说战争的画面,配上欢快的音乐,是不是让你一下子就感受到了那种荒诞和讽刺?声画分立呢,就像是牛郎织女,声音和画面各走各的路,但又相互关联。

比如画面是一个人在沉思,声音却是外面热闹的街市声,是不是让你能感受到这个人内心的孤独和外界的喧嚣形成的鲜明对比?你看,声画组合在影视作品中多重要啊!要是没有它,那电影电视剧得多无聊啊!就好像炒菜没放盐,总觉得缺了点啥。

咱们生活中其实也有声画组合的影子。

比如你去参加一个热闹的派对,灯光闪烁的画面,再加上欢快的音乐和人们的欢声笑语,这不就是一场完美的声画组合吗?或者你在安静的公园里散步,听到鸟儿的叫声,看到绿树红花,这也是一种自然的声画组合呀。

所以说,声画组合可不是什么遥不可及的专业术语,它就在咱们身边,给咱们的生活增添色彩,让咱们的感受更加丰富和深刻。

同步关系和隶属关系主中心是共现中心的声画组合,具有同步关系或隶属关系两种。

这也就是说,在同步关系或隶属关系中,声画组合的主中心由画面和解说一起来直接表述。

同步关系同步关系式声画组合中最基本、最常见的句法关系。

由同步关系构成的句子、句组,可以说是声画组合中最基础的结构形式,也是没有共现主中心的声画组合得以使用的基础句法关系。

隶属关系同样是用画面和解说一起表述主中心,隶属关系与同步关系的不同之处就在于:它所表述的中心,在解说中处于不同的句法位置。

在隶属关系中,声画的主中心并不由解说中的声主题与画面一起来表示,而是由述题中的词语,主要是述题中的宾语与画面一起来表示。

以上所说的同步关系和隶属关系是两种不同的关系,但有一点是相同的:声画组合的主中心都是用画面和解说来共同表示,也就是声画中心在画面和解说中是直接联系在一起的。

如果声画组合的主中心不用画面和解说来共同表示,而是只用画面或解说分别表示,便构成下面的两种关系:空位关系和队列关系。

空位关系和队列关系主中心不是共现中心的句子是构成空位关系或多列关系。

这也就是说,在空位关系或队列关系中,声画组合的主中心并不由画面和解说共同直接表述。

空位关系空位关系的特点是:声画组合的主中心,只出现在解说中,而不出现在画面中;画面所表现的内容不是主中心,但它常与解说中除中心之外的其他词语想对应。

对于观众来说,则是根据自己的想象,把解说中的主中心,与画面内容组合在一起。

队列关系在声画组合中,不但没有相同的主中心,而且在画面和解说之间也很少有其他直接相同的内容。

这样的句法关系是队列关系。

在队列关系中,画面和解说之间的关系,以及声画共同说明的内容要靠观众自己的思考把它们联系起来。

同步句:同步句是指具有同步关系的句子,或者说是用画面和解说中的主题一起陈述主中心的句子。

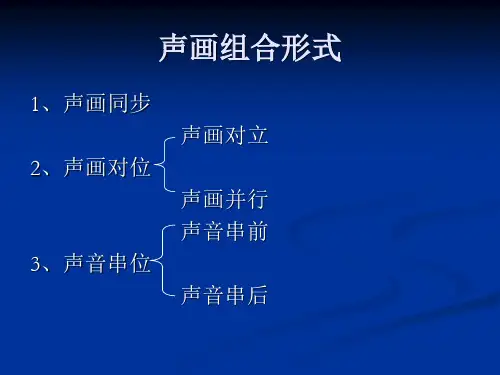

声画对位指声音和画面内容并不一致,它与声画同步相反,又分两种情况,对立和并列。

1、声画对立指就是声音和画面内容相悖相反,声音不是画面的附属或补充,而是从相反的方向去挖掘人物的内心活动,或营造某种情绪,暗示某种思想,声画对立产生了新的表象,形成了新质,有时可以成为隐喻蒙太奇。

如《有话好好说》对你爱不完和心情不错。

《幸福时光》中吴颖回到家中看到鹊巢鸠占心情悲凉失望,此时的声音却是口哨声鼓掌声,欢呼声,声音传达出的热烈和兴高采烈与主人公心境构成了极大的反差,声画对位更加反衬出人物内心的失望与愤懑、焦急与慌张。

2、声画并行并行即平肩而行,声音和画面内容既不以职业部相辅相成,也不是相对立,而是双车轨道,各行其道,,就像两条平行线,各自朝各自方向延伸,这种组合,可以增加容量,有时可生发新意,如《黄土地》翠巧一边纺线,一边唱歌,歌声和画面内容是平行发展,二者并没有必然的意义联系,但通过这种声画组合形式,我们一方面了解到翠巧的心灵手巧和勤劳能干,另一方面又了解到他的不幸婚姻,这样就增加了画面的容量。

声画对立和声画并行都是特殊的声画关系,在影片中只能偶尔为之,这种组合如果运用得好,可以更多的表述内容,生发出更多的审美联想。

声音串位声音和画面内容上的组合可以同步,也可以不同步,在时间配合上可以同时也可以不同时,在正常情况下,声画应当是同时性的,有时为了表现某种主管情绪,或制造特殊气氛,便让声音先于画面或后于画面出现,形成声画对位上的时间差,这便叫声音串位,它又分串前串后。

1、声音串前声音先于画面出现这叫串前,在《爱国者》中又多次声音串前的镜头,每次表现战争前,都是苏格兰风笛演奏的进行曲响起,然后画面才出现两军对垒的厮杀场面,这种色声音串前,就表现出了战争的一触即发性和连绵不断性,营造出炮火连天的战争氛围。

2、声音串后指画面声音已经隐去,但音响还不绝于耳,这种情况较多的表现人物的心理状态,如一场浩劫过后,人们由于恐惧惊吓而形成了心理失衡,精神异常,二级老是出现浩劫时的声音,说明人物还没有从恶梦中挣脱出来。

有关声画关系的总结及疑问第一篇:有关声画关系的总结及疑问声画关系:1,声画同步,即画面的内容就是发声体本身;影片中的对白和声响与画面动作相一致。

即影片的声带与画面严格配合,使声音(包括配音)和画面形象保持同步进行的自然关系,画面中的视像和它所发出的声音同时呈现并同时消失,两者吻合一致。

反之则为声画不同步。

声画同步的作用,主要在于加强画面的真实感,提高视觉形象的感染力。

影片音画关系的一种。

指音乐与画面的情绪一致,节奏相同。

常用于动画影片。

美国美术电影导演沃尔特•狄斯尼(WaltDisney,1901-1966)在他所导演的“米老鼠”影片中充分运用音画同步的艺术处理。

因而音画同步的音乐,也称“米老鼠音乐”。

也常用于歌剧片、舞剧片、戏曲片或喜剧样式、惊险样式的故事片中。

有时还会形成画面、音乐与音响效果三同步。

例如中国影片《孙中山》中,北伐军出城跑步出征,先是画面与脚步音响同步出现,然后音乐也同步出现,脚步声与音乐的低音声部相结合,加强了音乐的低音,显得更加雄壮和紧张。

2,声画分立,即画面内容不是发声体本身,但表现的是和发声体相对应的人或物,如两个人谈话时画面不是讲话的人,而是倾听的人(反应镜头);影视作品声画不同步的一种情形,也称声画并行、声画平行,指影视作品中声音与画面所表现的思想感情、人物性格、艺术风格和戏剧性矛盾冲突相互贴近,但速度节奏并不同步,声音与画面各自按照自己的逻辑展开,互相补充,若即若离。

其基本特点是声音(尤其是音乐)重复或加强画面的意境、倾向或含义。

说明性音乐、渲染性音乐都属于声画平行的音乐。

也称“音画平行”。

影片音画关系的一种。

指影片中音乐与画面所表现的思想感情、人物性格、艺术风格和戏剧性矛盾冲突相互贴近,但速度节奏并不同步。

其基本特点是音乐重复或加强画面的意境、倾向或含义。

说明性音乐、渲染性音乐都属于音画平行的音乐。

3,声画对位,即画面和声音相互对立,产生特殊的效果,如反讽等,例如两个人争吵,声音渐渐变成了犬吠。

声画组合方式公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]声画组合方式:声画同步(统一、同一)自声音进入电影后,电影即由纯粹的视觉艺术变为视听结合的艺术。

电影画面不再只是动作的影像,还配有声音。

这两种电影元素交互作用,彼此配合,构成声画结合的不同蒙太奇形式。

声画同步是其中最原始、最常见的一种。

在剪辑时,要求影片的声音与画面在内容上严格匹配,使发音的人或物体在银幕上与所发声音保持同步进行的自然的关系,使画面中视像的发声动作与它所发出的声音同时呈现并同时消失,两者吻合一致,反之为声画不同步。

声画同步的作用,主要在于加强画面的真实感,提高视觉形像的感染力。

声音串位声音和画面内容上的组合可以同步,也可以不同步,在时间配合上可以同时也可以不同时,在正常情况下,声画应当是同时性的,有时为了表现某种主观情绪,或制造特殊气氛,便让声音先于画面或后于画面出现,形成声画对位上的时间差,这便叫声音串位,它又分串前串后。

声音串前声音先于画面出现这叫串前,在《爱国者》中有多次声音串前的镜头,每次表现战争前,都是苏格兰风笛演奏的进行曲响起,然后画面才出现两军对垒的厮杀场面,这种色声音串前,就表现出了战争的一触即发性和连绵不断性,营造出炮火连天的战争氛围。

声音串后指画面声音已经隐去,但音响还不绝于耳,这种情况较多的表现人物的心理状态,如一场浩劫过后,人们由于恐惧惊吓而形成了心理失衡,精神异常,耳边老是出现浩劫时的声音,说明人物还没有从恶梦中挣脱出来。

如《大决战淮海战役》中有这样一个串位,一场激战过后,我军有重大伤亡,烈士们静静的躺在一间大屋子里,老大娘在给他们净身,大嫂们在撕扯白布包裹遗体,随后一排排裹上白布的烈士被慢慢的推出画外,然而撕布声却依然存在,且音量越来越大,充斥整个银幕,此时撕布声震动着每位观众的心,因为大家都明白,每撕一块白布就意味着多了一位烈士,虽然烈士的画面已经隐去,但随着扯布声,该画面在观众脑海中却在继续扩大,这组声音串后的镜头,在审美效果上优于声画同步,原因就在于画面隐去后,银幕上就有短暂的空白,让声音充分发挥作用,观众在听其声音时也就有时间去感受思索了。

视听交互双通道声画组合叙事案例解析摘要:一、引言二、视听交互双通道声画组合叙事概述1.概念解析2.发展历程三、视听交互双通道声画组合叙事案例分析1.《破冰行动》2.《长安十二时辰》四、视听交互双通道声画组合叙事优势与挑战1.优势1.提高观众沉浸感2.丰富剧情表现手法2.挑战1.制作成本高2.技术门槛五、结论正文:一、引言随着科技的发展,视听交互双通道声画组合叙事逐渐成为影视作品的一大趋势。

这种叙事方式通过创新的声画组合,为观众带来全新的观影体验。

本文将对视听交互双通道声画组合叙事进行详细解析,并通过案例分析来展现其在影视作品中的应用价值。

二、视听交互双通道声画组合叙事概述1.概念解析视听交互双通道声画组合叙事,是指通过声音和画面两个通道进行交互式叙事,使观众在观影过程中可以自由选择关注画面或者声音,从而达到声画互补、相互影响的效果。

2.发展历程视听交互双通道声画组合叙事起源于20 世纪60 年代的实验电影,经过数十年的发展,如今已经逐渐被主流影视作品所接受。

三、视听交互双通道声画组合叙事案例分析1.《破冰行动》《破冰行动》是一部以视听交互双通道声画组合叙事为特点的电视剧。

在剧情关键节点,观众可以通过选择画面或声音来了解不同角色的内心想法,从而使观众更加投入剧情。

2.《长安十二时辰》《长安十二时辰》在视听交互双通道声画组合叙事方面也有出色表现。

通过创新的声音设计,将角色的内心独白与背景音乐相结合,为观众营造出极具沉浸感的观影体验。

四、视听交互双通道声画组合叙事优势与挑战1.优势视听交互双通道声画组合叙事可以提高观众的沉浸感,丰富剧情表现手法。

通过声音和画面的互动,使观众能够更加深入地理解角色和剧情。

2.挑战虽然视听交互双通道声画组合叙事具有诸多优势,但是其制作成本高、技术门槛等问题也限制了其在影视作品中的普及。

五、结论视听交互双通道声画组合叙事是一种具有创新性的叙事方式,能够为观众带来全新的观影体验。

电影制作中画面和声音组合应用电影既提供了视觉影像,也提供听觉感受。

它在诞生后做了仅三十年伟大的哑巴,就迫不及待地将声音元素引入其中而形成视听兼容的艺术形式。

随之,人们便发现它超越了其他所有媒介,与现实竟是如此接近。

时至今日,电影作为视听综合艺术的本质属性已不容辩驳,画面和声音以同步或异步、统一或对立、重合或对位等复杂的组构方式形成内涵丰富的电影语境,表达着独特的美学意蕴。

一、声画辉映的叙事同行。

声画并行既提供了人类最基本的信息形式,也体现了电影作为视听艺术的本质特征。

有声片的任务是为我们展示我们周围的有声的环境、我们生活其中的有声的世界、各种物象的语言和大自然的悄声低语;所有这些语言都胜于人类的语言,从海洋的喃喃自语到大城巾的一片嘈杂,从机器的轰鸣到秋雨敲窗时的淅沥之声,这一切都向我们倾诉着生活的丰富内容,不断地影响并支配着我们的思想和感情。

更为深入的是,声画并行通过两种媒介表达同一内容,使分属迥然不同的符号统一于既定的主题、叙事和风格,更能凸显其内容方面的紧密相关,形成一种貌离神合独特意蕴。

这是声画组合关系的一种升华和飞跃,它使声音和画面不再是简单的依附或弥补,而是强调异质同构的元素在表达方面的共性化,从而比较充分发挥了视听两种媒介的特质和优势,将声画的和谐归于内涵和情感层面,也丰富了电影艺术的表达方式,打破了声画同一时空的局限。

画面与主观语声的组合能够同时通过不同媒介表达相同或相近的内容从而内容和意义得到强化,画面与对白、独白、旁白等语言结合强化的意义的表现。

在顾长卫执导的电影《最爱》讲述了山村中各有家室的赵得意和商琴琴因卖血感染艾滋病后倍受家人的冷落和邻里的歧视,相似的经历让两人惺惺相惜,在众人非议和指责中萌生了几乎看得到尽头的爱情。

影片的结尾,两人病发相继离世,画面转向山村全景,赵得意已故侄儿的声音在画外响起:我叔给我娶了个漂亮婶婶,叫商琴琴,我也喜欢她。

因为有了红本本,他们就可以厮守在一起,温天暖地地好。

视听交互双通道声画组合叙事案例解析【原创实用版】目录一、引言1.介绍视听交互双通道声画组合叙事的概念2.阐述视听交互双通道声画组合叙事的重要性二、视听交互双通道声画组合叙事的案例解析1.电影《阿甘正传》2.电影《泰坦尼克号》3.电影《狮子王》三、视听交互双通道声画组合叙事的作用1.增强观众的沉浸感2.丰富故事的表达方式3.提高故事的可看性和艺术价值四、视听交互双通道声画组合叙事的未来发展趋势1.技术的进步将带来更多创新2.观众对高品质影视作品的需求不断增长正文一、引言视听交互双通道声画组合叙事是一种通过画面和声音的互动,让观众更加深入地参与到故事中的叙事方式。

这种叙事方式通过巧妙地运用画面和声音,让观众在观看影视作品时获得更丰富的感官体验,从而更好地理解和感受故事。

在当今电影、电视剧等影视作品中,视听交互双通道声画组合叙事已经成为了一种非常重要的叙事手法。

二、视听交互双通道声画组合叙事的案例解析1.电影《阿甘正传》在电影《阿甘正传》中,阿甘的人生经历通过画面和声音的交互得到了深刻的展现。

例如,在阿甘参军去越南的片段,战争的残酷画面和爆炸声交织在一起,让观众深刻地感受到了战争的恐怖。

而在阿甘跑步跨越美国的片段,背景音乐和脚步声的组合则让观众感受到了阿甘坚定的信念和毅力。

2.电影《泰坦尼克号》电影《泰坦尼克号》中的爱情故事和泰坦尼克号沉船事件通过视听交互双通道声画组合叙事得到了淋漓尽致的展现。

在影片中,杰克和罗丝的爱情故事穿插着泰坦尼克号沉船事件的紧张氛围,画面和声音的交互让观众既感受到了爱情的美好,又对沉船事件的悲剧深感震撼。

3.电影《狮子王》动画电影《狮子王》通过视听交互双通道声画组合叙事,讲述了一段发生在非洲大草原上的成长和复仇的故事。

影片中,狮子王辛巴的成长过程和各种动物的生活习性通过画面和声音的互动得到了生动的展现。

例如,在辛巴和丁满度过难关的片段,画面和声音的完美结合让观众感受到了友谊的力量。

声画并列的例子《声画并列的那些奇妙瞬间》嘿,大家好呀!今天咱来聊聊声画并列这个有意思的话题。

你们知道不,那声画并列带来的感觉可神奇了!就好比看电影的时候,画面上是英雄在激烈战斗,热血澎湃,而耳边响起的音乐超级燃,那二者一结合,哇塞,真的是让人鸡皮疙瘩都起来了。

这就是声画并列的魔力呀!我记得有一次看那个《星球大战》,那宇宙飞船呼啸而过的画面,配上那超级震撼的音效,就感觉自己仿佛真的置身于那个浩瀚宇宙中,跟主角一起在冒险。

还有啊,当看到那些激烈的光剑对决时,那擦擦的击剑声,和画面上绚烂的光效,绝了!真的是让我这个科幻迷过足了瘾。

再说说咱平时看的那些动画片,那也是声画并列的典型例子。

我特别喜欢的一部动画片里,有个可爱的小精灵,每次它一出现,就会响起特别俏皮的音乐,那感觉就好像这个小精灵自带BGM 一样,特别有趣。

每次看到小精灵出现,耳朵里同时听到那熟悉的音乐,我就忍不住笑出声来。

有时候,声画并列也能带来一些“惊吓”呢!比如看恐怖片的时候,突然一个阴森森的画面出现,再配上那毛骨悚然的音效,哎呀妈呀,真能把人吓一跳!那一瞬间,感觉心脏都要蹦出来了。

不过这也是一种特别的体验呀,虽然有点吓人,但过后想想还是挺刺激的。

除了电影和动画,咱平时生活中也有声画并列的时刻。

比如说走在路上,听到街边店里放着熟悉的歌曲,同时看到街头的热闹景象,那也是一种特别的感受。

有时候会因为一首歌而记住那个场景,或者看到某个场景就想起与之搭配的那首歌。

总之啊,声画并列就是这样一种神奇而有趣的东西。

它能让我们的感受更加丰富,让我们更加沉浸在那个情境之中。

它就像生活中的调味剂,给我们带来各种不同的体验,有时候是热血,有时候是搞笑,有时候是恐怖,还有时候是温馨。

真是让人感叹,这世界真是奇妙,声画并列让我们的生活变得更加多彩啦!好了,不说了,我要继续去寻找那些声画并列的奇妙瞬间啦!。

声画组合范文

声画组合是指在表演或创作中,声音和图像相结合,共同传达出特定的情感或意义。

下面是一个关于声画组合的范文。

标题:《天籁之音》

正文:

音乐是人类情感的表达,画是思维的放射。

当这两者相互结合,便会产生一种神奇的力量,以独特的方式触动人们的心灵。

在我看来,最美的声画组合是一首纯音乐配合着一幅抽象画。

音乐是无声的语言,它可以直接渗透到人们的内心深处,激发起各种情感。

抽象音乐没有具体的歌词或乐曲,而是通过旋律和节奏来传达情感。

当它与抽象绘画相结合时,可以为观众创造出一种超越语言的感知体验。

想象一下,一首悠扬的钢琴曲响起,音符们如同鸟儿在蓝天中自由翱翔。

声音带给人们一种轻松愉悦的感觉,仿佛置身于柔和的光线中。

与此同时,一幅抽象画在舞台上展开,图像流动起来,像是水波荡漾。

画面中的色彩鲜艳而又迷幻,仿佛打开了一扇通往心灵深处的大门。

观众通过音乐和画作,可以自由地在虚拟的世界中徜徉,沉浸在自己的感受之中。

通过声画组合,可以实现对情感和思想的更深层次的表达。

音乐可以调动人们的情绪,画作则可以表达作者对世界的理解和想法。

两者相结合,可以将情感和思想以一种更为综合、独特的方式呈现给观众。

这种美的声画组合不仅令人陶醉,更能够

引发人们对生活、对艺术的思考。

总而言之,声画组合是一种富有创造力和想象力的艺术形式。

它能够将音乐和绘画的特点相结合,以独特的方式传达出情感和意义。

正是由于这种神奇的组合,音乐和绘画才能在人们心中留下深刻的印象,并成为许多艺术家追求的目标。

第二讲声音和画面的结合第二讲??影视是画面和声音的结合观众接受影视剧,通过两个渠道:视和听,也就是影视中所提供的画面和声音。

电影电视剧中的声音应包括三个方面:人声、声响、音乐人声主要是指人物语言,还有喘息声、呼吸声,以及群众场合中的嘈杂人声、交谈声等等。

如果编剧能够考虑到上述种种人声的运用,自然会有助于创造出真实环境中的气氛来。

声音中的第二个元素是声响。

影视中,特指为为剧情服务的自然界除人声外的声音电影理论家巴拉兹说,“声音将不仅是画面的必然产物,它将成为主题,成为动作的泉源和成因。

换句话说,它将成为影片中的一个剧作元素。

”声音中的第三个元素是音乐。

在所有的艺术中,音乐是最善于表达人的内心世界和表现节奏的。

因此,电影音乐也就成为电影在叙述故事、表现情绪、完成影片节奏等方面的有力手段。

?声音的三个组成部分:人声、音响和音乐,不是简单地相加。

在电影里,这三个组成部分只有当它们合在一起,相互交织,相互补充,成为一个艺术整体时,才有意义。

在影视中,声音和画面的结合,呈现为三种形态:第一种,声画合一。

声画合一,又可叫做“声画同步”或“写实声”。

声画合一是声画蒙太奇中最常见的一种。

也是在影视作品中被运用得最多的一种。

电影《人约巴黎》电影《人约巴黎》所谓“声画合一”,是指画面中的形象和它所发出来的声音同时出现,又同时消失,两者互相吻合。

所以又可以叫做“声画同步”。

声画合一的作用是加强画面的逼真性和可信性,使银幕或屏幕上所展示的一切,显得有声有色,自然真实,提高了视觉形象的感染力。

只有当声音和画面结合在一起时,银幕或屏幕上展现的世界才是具体的和真实的。

第二种,声画分立。

所谓“声画分立”,是指画面中的声音和形象不同步,互相离异;或者说,观众听到的声音和观众所看到的画面不一致,所以叫“声画分立”。

”’经常被使用的声画分立有以下三种:1,反应镜头在两个人谈话时,插入听话人的反应镜头,用以描绘他的表情变化。

此时,虽然观众看不到说话人,却听得到他的声音(画外音)。

声画组合一、“声画组合”题型是编导类考试的必然趋势传统的电影声音观念是声音的“从属意识”。

认为有声电影只是无声电影的简单的延续,因而电影仍旧是“视觉艺术”。

所以应当是“视觉为主、声音为辅”,声音单方面为画面服务,被用来补充、说明、丰富和扩展画面的内容与涵义,并无论声音显示出如何的表现力,也只能以画面的附庸而存在。

这一观点最典型的标准用语即是声音主要是:“烘托画面气氛”。

总之,声音从属于画面。

而当代电影声音观念,则是声音与画面并行的综合意识。

即认为有声电影不是无声电影的简单延续,它是另外一种独立的艺术,它属于“视听艺术”,应当声画并重。

认为电影的银幕空间、银幕形象是声音与画面共同构筑的艺术综合体,声音与画面是两个互为依存、共同构筑的艺术序列。

如陈凯歌的影片《和你在一起》中的王志文饰演的老师给小春上最后一刻的片断和影片最后的车站相遇片断。

其中在最后一课片断中,衣着整洁的老师坐在琴旁为小春伴奏,两个人沉浸在乐曲中。

配合着音乐,观众看到了两人即将分离的不舍、老师对小春的爱和小春在音乐道路上的潜力和希望。

在影片最后车站相遇的片断中,小春因为领悟到父爱的珍贵在火车站大厅里激动的拉响了小提琴。

带有感恩色彩的琴声配合小春带着泪水的脸以及众人激动的表情共同把影片推向高潮。

在纪录片中,声画同步可以体现真实感(声画同期录制)。

这样的例子很多,如《神奇的地球》中播出过的《最后的蒸汽机火车》。

本片讲述的是当地最后一列蒸汽机火车即将退役时最后一天的纪录。

用胶片拍出的画面带着与众不同的温暖的褐色调子,颇具老照片的情调。

进站时火车周围包裹的浓浓的白色水蒸气和蒸汽机火车特有的轰鸣声让观众被感真实。

如今电影中的声音在影视艺术作品中,有时甚至超过画面的重要性成为影视作品中最重要的元素。

电影声、画之关系,越来越出现变化无穷的境界,新的声画语言组合方式也因而不断被电影艺术家们推出。

影视艺术作品中声音和画面的关系主要有三种:其一,画面占主要地位,声音烘托画面;其二,声音占主要地位,画面烘托声音(音乐电视、音乐题材的影片);其三,声音与画面同样重要,谁也离不开谁。

电视作为一门综合的艺术,声音和画面是其主要表现手段,广播电视编导专业的学生主要面对未来中国影视行业培养合格人才,具备广播电视节目策划、编导、主持和制作等专业知识和技能,融会贯通艺术与技术的复合型、创新型传媒人才,因此在选拔入学之前增加“声画组合”的题目是必然趋势。

四、将“声音”在“声画组合”题目中突出,打动评委“声画组合”作为本年度推出的新型题型,笔者认为将重点考察“如何将声音与画面或者情景融合”,甚至将“声音作为一种叙事和表达主题的手段”,因此,考生必须掌握声音在影视中的表现功能,并熟练运用。

影视中主要存在三种声音,即:人声、音乐和音响,这将成为考试中的重点。

电影中的声音,首先是作为造型元素参与影片银幕空间和银幕形象的塑造。

声音给了银幕世界以生命的活力和无限的空间延伸——包括进入人们的心理空间(如音乐及某些具有一定社会含义的自然声等)。

第二,一切艺术最根本的职能就是表达情绪,所以,声音参与电影的视听造型,寻求银幕空间真实、生动的目的,是为了履行作为一种艺术形态表达情绪的根本职能。

因而声音又必须是作为情绪元素(思想元素)参与影片的创作。

在那些堪称艺术品的影片中,每一项声音的每一次使用,几乎都同时是作为情绪元素而存在的。

最后,在一些特定的、必要的情况下,作为造型元素和情绪元素的声音(包括人声、动作声、自然声、音乐声等)又常常直接参与影片的结构,或推动影片动作的发展,从而成为影片的剧作元素参与影片的创作。

《红高粱》和《孩子王》是真正的把声音作为造型元素、情绪元素、剧作元素来使用和发挥的两部好片子。

那高粱地里的风声和歌声,那硕大茅草屋顶下和空旷山野里的朗朗书声,还有那酒歌、轿夫歌、那齐天的唢呐等等。

虽然两片对自然声的运用还没有表现出足够的关注,但总的说来,在电影声音的创作方面已经表现出难能的、鲜明的、积极能动的创作意识。

1、两种声音(可译的与非可译的)综合使用有声电影中的声音,既具有非可视空间形象的单纯听觉运动的形式,又具有与画面一起完成银幕可视空间描述的“绘画”或“照相”的性质(包括画内与画外)。

由此我们把声音大致分为两大类:一类可以称作“可译的”声音,即可以由声及物、具有声源可视性的声音形象,意思是可以翻译为其它表述方式或可视形象的声音,如风、雨、苗电、枪炮等等。

另一类则属于非可视空间的纯听觉运动的声音形象,如电子合成器的一些声音以及现实物质世界中一些我们一时无法识别或判明的自然声音。

它们大多无须“翻译”,甚至根本无法用别的表述方式来表述,它们就是它们自己,它们只是一种情绪和形象,这一类声音我们权且称之为“非可译的”。

①人声与音乐人声与音乐,是属于被赋予一定文化的含义或社会含义的一类声音,作为人们表达和交流信息和情绪的手段,它们经常担负着非常直接的使命。

首先,毫无疑间,人声是表达人物情绪、个性以及人物和影片的任何“伟大”思想的重要手段。

对话、心声、旁白等等推动影片动作的发展,表现主客观对事件的感觉和判断……。

如果没有了对话,如果涵义不清,任何“伟大”的思想就都无从谈起。

当然,某一片断的情绪、思想并不一定(也不应该)完全依赖对话和人声,但对整部影片来说,思想的表现却极少不需要对话所提供的明晰的确定性和逻辑。

因此,考生不可忽略人物声音的表现。

第二,音乐是一种潜在的力量,也是所有听觉艺术中最强有力、最能洞穿人们心灵的武器。

如果说准确无误地表达逻辑与思想是话语最值得骄傲的特长;那么音乐,它那不容忽视的魅力和极度权威性,它在表达情绪与思考方面的抽象的能力是无与伦比的,而且常常是不可替代的。

音乐最大的特点是常常绕过人们的智力活动、不诉诸智力而直接融入观众的心田和撞击人们的心灵。

正如人们常说的—所有的艺术都仰望着音乐。

电影音乐从来是电影表现情绪、从心理上推动电影动作的最重要、最强有力的手段。

第三,对话、音乐及自然声等创造的声音形象,如同画面一样,也常常能长长地保留在人们的记忆中,有时甚至比画面的形象更生动、更深刻。

以对话为例:比如译制片中列宁讲话的声音形象或国内影视中周恩来总理的声音形象,就是很好的例子。

再如美国西部片《西部的故事》开头不久那只落在帽子上的苍蝇时起时落的“嗡嗡”声以及希区柯克《群鸟》中那铺天盖地丰富多变的鸟声等等,都给人们留下了很深的印象。

②用自然声表达情绪自然声不等于“噪音”,在过去众多有关电影声音的专著中,几乎都把自然声称作“噪音”。

自然声应该是即除了由人类发出的声音(人声)和人类制造的声音(如机器声、飞机声等等)以外的大自然中的所有声音——包括大自然中所有生物、非生物的物质存在,以任何形态的振动方式所发出的所有声音。

这是区别于人类声音的、未被赋于特定的文化的与社会含义的声音(当然也有很多例外,如喜鹊、乌鸦等,考生在使用自然音的时候,要十分注意使用这些被赋予了“特定文化”和“特定含义”的声音,方可唤起考官的共鸣)。

此类声音,由于其几乎是纯天然的,因而更接近人们的心灵,也具有更大的可塑性。

这一特点,对于我们的电影具有更为可贵的意义。

2、要将声音作为考试中给定情景和片段的造型“耳熟的声音总会在人们的内心唤起声源的形象”、“会唤起人们对现实物质方面的注意”,这是一般意义上的声音造型功能的基础。

这里所说的“一般意义”相对于电影以外的其它艺术又具有非常的、特殊的意义。

因为电影一经完成,声音与画面就不可分离地结合在一起了,所以一旦成为电影,就不可过多地强调“个性”,而要强调其结合或综合。

首先,影片中的声音——人声、自然声、音乐声、动效声——作为一种艺术形态和物理存在,具备了一般艺术造型所藉以激起人们产生审美意识的几乎所有因素,如形态、色彩、同一、对比、节奏、变化等等,更何况人们由生活经验和记忆所赋予的联感、联想和想象的能力,更无限地扩大了声音的成形力。

譬如,我们单凭声音就可以感觉和判断一列火车正以如何的速度、行进在什么样的环境中,它离我们多远,是空车还是重车,进山洞了或是过铁桥了……再如,一声空间感鲜明的滴水,能勾画出一个深邃空旷的山洞,手表的“嚓嚓”声可以强调时间的行进,挟着巨大气浪冲过来的降落着的飞机声,表现出了很大的动势和运动等等。

(在这一感知过程中,当然同时还有一股强大的情绪力量潜移默化地注入人们的心中,这就是考试重点——用声音去延伸考官的想象空间。

)第二,电影中的声音以听觉为感知方式,具备了光(以视觉为感知方式)在电影银幕造型中几乎所有的造型和表现的功能。

比如我们看一幅画上的小河,不一定会感觉到河水的流动,但听到小河“徐徐”的流水声,人们马上就会感觉到有生命的、活的存在。

第三,电影中的声音形象本身又都是一种情绪。

如风声、雨声、瀑布、爆炸、流水等等(音乐也属于此类声音)。

它们的感知,已经类似于人们对音乐形象感知的性质了,却又往往比音乐更具体、更生动、更接近生活与大自然,因而更接近人们的心灵。

电影声音既是造型元素又是情绪元素的特征在此类声音上表现得尤为典型。

对此类声音感知的特点,是常常绕过人们的智力活动,直接浸入人们的心田,并因而具有了音乐的性质。

当《芙蓉镇》结尾那“疯子”沿街大喊“运动啦,运动啦”时候,影片的思想力量是显而易见并震撼人心的。

3、要使声音成为考试中给定情景或片段的“隐喻”或者“象征”可以识别的自然声,常常会有一定的象征意义,如果我们注意到它,并在考试中有意地运用此类含义,就有可能把自然声这一现实的物质存在,转化为组成思想过程的单位,使之具有语言式的表达功能,把自然声当作对话、心声、旁白、音乐等来使用。

使用声音做象征和隐喻,又常常是分别以声音与画面之间或声音与声音之间的横向或纵向的组合等手段来完成的。

借用符号学的术语,这是利用电影的“组合性内涵”来完成的。

比如:在一部风格化的影片中,表现两个儿童足球队的比赛,当比赛进行到激烈的时候,球场上的动作声和观众的呼喊、鼓掌声,演化成一场真枪实弹的战斗背景和士兵的喊杀声,以讽喻小足球员之间的拼搏就象一场真刀真枪的战斗,并从而取得一定意义的幽默。

这里是利用两个部分各自的声画横向组合,以及前后两个半截之间的纵向组合来完成的。

又如:在影片《贞女》中,有两场紧接的戏。

前一场,女主人公桂花蹲在一群喧闹的小鸡中,手里托着一只小鸡痴痴地望着,想着自己因丈夫有病而不能作母亲的痛苦,她多么喜欢这个小生命啊。

后一场,一群红领巾来她的店里吃饭,她置身于一群孩子的叽叽喳喳之中,她的招呼声与孩子们的喧闹相呼应,就象一只母鸡置身于一群小鸡中间。

前场小鸡的喧闹在下一场变成了儿童的喧闹,其间所引发的联感和联想形成了隐喻,并产生了思考的意识。

此类方式,以时间先后顺序组合的声音的对比、变化,可以称作声音或声画的纵向组合。