《甲午中日战争》资料

- 格式:ppt

- 大小:880.00 KB

- 文档页数:21

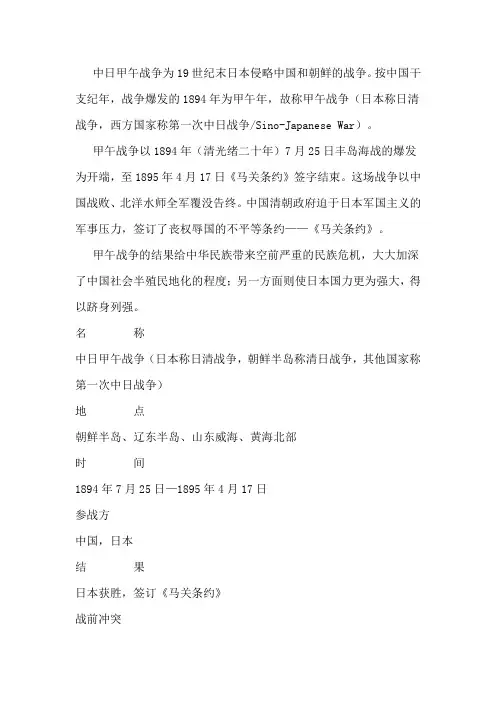

中日甲午战争为19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争。

按中国干支纪年,战争爆发的1894年为甲午年,故称甲午战争(日本称日清战争,西方国家称第一次中日战争/Sino-Japanese War)。

甲午战争以1894年(清光绪二十年)7月25日丰岛海战的爆发为开端,至1895年4月17日《马关条约》签字结束。

这场战争以中国战败、北洋水师全军覆没告终。

中国清朝政府迫于日本军国主义的军事压力,签订了丧权辱国的不平等条约——《马关条约》。

甲午战争的结果给中华民族带来空前严重的民族危机,大大加深了中国社会半殖民地化的程度;另一方面则使日本国力更为强大,得以跻身列强。

名称中日甲午战争(日本称日清战争,朝鲜半岛称清日战争,其他国家称第一次中日战争)地点朝鲜半岛、辽东半岛、山东威海、黄海北部时间1894年7月25日—1895年4月17日参战方中国,日本结果日本获胜,签订《马关条约》战前冲突日本侵略中国是蓄谋已久、准备充分的。

早在1867年,明治天皇睦仁登基伊始,即在《天皇御笔信》中宣称“开拓万里波涛,宣布国威于四方”,蓄意向海外扩张。

1871年,近代中日两国签订了第一个条约《中日修好条规》,第一款就说:“嗣后大清国、大日本国倍敦和谊,与天壤无穷。

即两国所属邦土,亦各以礼相待,不可稍有侵越,俾获永久安全。

”[1] 这是一个平等的条约。

但日本并没有遵守这一条约,而是开始积极向中国扩张。

1872年,日本开始侵略中国附属国琉球,准备以琉球为跳板进攻台湾。

1874年,发生了琉球漂民被台湾高山族杀死的事件,日本利用清朝官员的糊甲午战前中日冲突和日本大陆政策(2张)涂,以琉球是日本属邦为借口大举进攻台湾岛,这是近代史上日本第一次对中国的武装侵略。

但当时日本和中国实力悬殊,加上水土不服,日军失利。

在美英等国的“调停”下,日本向清朝勒索白银50万两,并迫使清廷承认日军侵台是“保民义举”(即间接承认琉球人是日本属民),才从台湾撤军。

后来,由于清廷的软弱无能,日本于1879年完全并吞了琉球王国,改设为冲绳县。

甲午中日战争介绍我们都知道,甲午战争是中国近代史上一道惨痛的伤痕。

这么多年过去,对于甲午战争我们不能忘怀。

以下是店铺为你整理的甲午中日战争文章,欢迎大家阅读。

甲午中日战争简介1894年,日本以朝鲜问题为借口向清政府宣战,这是一场日本蓄谋已久的战争。

战争的结果导致了中日两国命运的改变:胜利者迈入了近代列强的行列,但之后日本帝国的野心不断膨胀,最终走上了对外侵略的军国主义道路。

而失败的一方不仅承受割地赔款之辱,且刚刚开启的近代化进程亦被拦腰打断。

当时清政府号称亚洲第一大舰队的“北洋水师”,弹指间樯橹灰飞烟灭。

如今,中日两国又站到了历史新一轮的起跑线上。

日本在钓鱼岛问题上不断挑衅,以及一些日本右翼政客不断地发出战争言论,中国人脑海深处的历史记忆被激活。

119年后,再回首中日之间的那场战争,触碰的是中国人百年来内心最深处的创伤,但痛楚、耻辱、愤怒、遗憾之外,还应有更多的思考……历史不能假设,但可能会重演。

历史不会简单地重复,但却也有惊人的相似性。

甲午战争中国失败的原因解释和分析一、对可能发生的侵略战争缺乏预见,准备不足,是战争失败的认识原因日本在19世纪60年代“明治维新”以后,资本主义得到较快发展,与封建的武士道精神结合在一起,产生了军国主义怪胎,极具扩张性和掠夺性。

侵略并战胜中国,是近代日本的既定国策。

早在1855年,日本的改革派政治家吉田松阳子就主张:“一旦军舰大炮稍微充实,便当开拓虾夷。

晓喻琉球,使之会同朝觐;责难朝鲜,使之纳币进贡;割南满之地,收台湾、吕宋之岛,占领整个中国,君临印度。

”吉田的这一思想,对他的弟子,后来成为日本政要的伊藤博文(内阁大臣)、山县有朋(参议院议长)等产生了深刻的影响,成为日本政治家的主流思想。

明治维新初期,日本奠定了大陆政策,大臣田中义一在奏折中说:“明治大帝遗策是第一期征服台湾,第二期征服朝鲜,第三期征服满蒙,第四期征服支那,第五期征服世界。

”如果说这些议论还是一个“蓝图”,到了1887年就非常具体了。

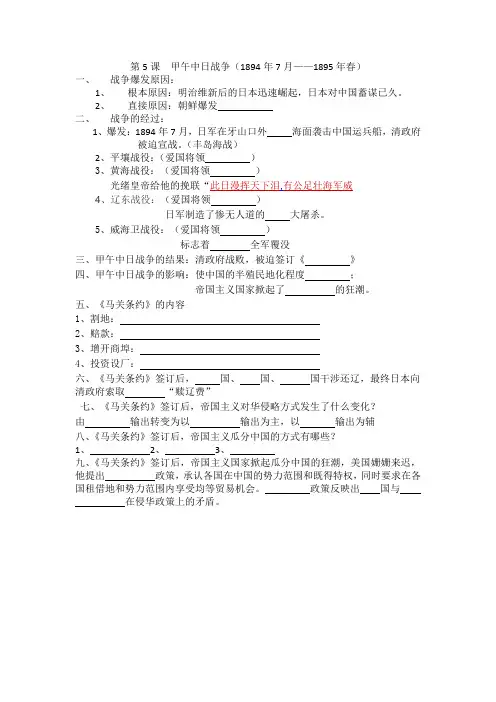

第5课甲午中日战争(1894年7月——1895年春)

一、战争爆发原因:

1、根本原因:明治维新后的日本迅速崛起,日本对中国蓄谋已久。

2、直接原因:朝鲜爆发

二、战争的经过:

1、爆发:1894年7月,日军在牙山口外海面袭击中国运兵船,清政府

被迫宣战。

(丰岛海战)

八、《马关条约》签订后,帝国主义瓜分中国的方式有哪些?

1、2、3、

九、《马关条约》签订后,帝国主义国家掀起瓜分中国的狂潮,美国姗姗来迟,他提出政策,承认各国在中国的势力范围和既得特权,同时要求在各国租借地和势力范围内享受均等贸易机会。

政策反映出国与在侵华政策上的矛盾。

八年级(上)历史 第4课 甲午中日战争基础知识:1、 时间:1894—1895年2、 原因:日本为实现征服朝鲜、侵略中国、称霸世界的梦想。

3、 性质:是日本企图征服朝鲜、入侵中国而挑起的侵略战争。

4、主要战役: 黄海大战: 时间: 年9月经过:中国北洋舰队执行护航任务,遭到日本舰队袭击,在 海面展开激战,致远舰管带 为保护旗舰壮烈牺牲。

威海卫战役: 全军覆没。

(1895年李鸿章采取“避战自保”,日军取得黄海制海权,北洋海军两路腹背受敌,全军覆没。

)威海卫之战不仅意味着清朝在甲午中日战争中败局已定,而且也代表了一支中国近代海军的夭折,洋务运动也画上了句号。

5、结果: 年4月,清军战败,以李鸿章为议和大臣,被迫与日本首相伊藤博文签订《 》。

《马关条约》的内容及危害:①清政府割辽东半岛、 、澎湖列岛给日本。

危害:进一步破坏中国主权,刺激列强瓜分中国的野心。

②赔偿日本军费白银2亿两。

危害:加剧人民负担,方便列强控制中国经济命脉。

③允许日本在中国开设工厂。

危害:便利了帝国主义对中国的资本输出,严重阻碍中国民族资本主义(民族工业)发展。

④增辟通商口岸。

(增开沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸)危害:外国势力深入中国内地。

(或者帝国主义经济侵略从沿海深入到内地)《马关条约》的影响:大大加深了中国半殖民地化程度。

补充:1、《马关条约》,清政府被迫允许外国在中国投资办厂,而今天我国招商引资,同样允许外国在中国投资办厂,两者之间有什么本质不同?答:前者,清政府封建落后,腐败无能,主权丧失,外国在中国投资办厂是对中国的侵略;而今天,我国是一个主权国家,综合国力强大,为了更快更好地发展经济,允许外国投资,是为了发展我国的经济。

前后有本质的区别。

2、甲午中日战争中国战败的原因:清政府腐败落后消极避战、军备松弛、指挥失误;日本处于资本主义上升时期,经济、军事力量强大,蓄谋已久。

3、邓世昌的精神:邓世昌的事迹体现了他的爱国主义精神和中国人民反抗外国侵略的民族气节与斗争精神;我们应该学习他为了国家利益把个人生死置之度外、视死如归的大无畏爱国主义精神。

甲午战争(又称中日甲午战争、第一次中日战争),是19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争。

以1894年7月25日的丰岛海战的爆发为开端,到1895年7月25日《马关条约》的签订为结束。

时代背景:日本方面:1868年,日本通过明治维新,国力日渐强盛,走上资本主义道路。

1888年,日本产业革命出现高潮,因此急需对外的商品输出和资本输出。

但日本作为一个岛国,国内本身就资源匮乏、市场狭小,因此从对外扩张中寻求出路。

为此,1887年,日本制定了所谓“清国征讨策略”,逐渐演化为以侵略中国为中心的“大陆政策”。

由于日本自身实力资源都不具备相应条件,所以实行以战养战的策略来达到目的。

清朝方面:当时的中国处于清朝晚期,正往半殖民地半封建社会的深渊沉沦。

从19世纪六七十年代起,洋务派掀起了一场以“自强”、“求富”为口号的洋务运动。

清朝于1888年正式建立了北洋水师,成为亚洲一个强大的海军力量,即使欧美列强也放缓了侵略脚步。

此时清朝政治十分腐败,人民生活困苦,官场中各派系明争暗斗、尔虞我诈,国防军事外强中干,纪律松弛。

经过:(一)中日出兵朝鲜问题是日本发动侵略战争的突破口,1894年,朝鲜爆发东学党起义,朝鲜政府军节节败退,被迫向清朝乞援,成为甲午战争的导火索。

(二)交涉破裂朝鲜政府要求中日两国撤兵,日本提出“共同改革朝鲜案”,使自己的军队赖在朝鲜不走,一面又拖住了驻朝清军。

清廷要求共同撤兵,但日本向清政府发出两次绝交书,拒不撤兵,并反诬中国“有意滋事”,至此中日谈判破裂。

朝鲜反感于日本的蛮横,敷衍日本的要求,并一再督促日本撤军。

日朝谈判也宣告破裂。

(三)战争爆发1894年7月中旬中日谈判破裂以后,李鸿章开始派兵增援朝鲜。

1894年7月23日凌晨,侵朝日军突袭汉城王宫。

1894年7月25日(农历甲午年六月二十三日),日本不宣而战,在朝鲜丰岛海面袭击了增援朝鲜的清军运兵船“济远”、“广乙”,丰岛海战爆发。

至此,日本终于引爆了甲午中日战争。

甲午中日战争中日甲午战争简介各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢1、简介甲午战争以1894年7月25日丰岛海战的爆发为开端,至1895年4月17日《马关条约》签字结束。

这场战争以中国战败、北洋水师全军覆没告终。

中国清朝政府迫于日本军国主义的军事压力,签订了丧权辱国的不平等条约——《马关条约》。

甲午战争的结果给中华民族带来空前严重的民族危机,大大加深了中国社会半殖民地化的程度;另一方面则使日本国力更为强大,得以跻身列强。

甲午中日战争2、甲午战争的影响对中国来说:甲午战争失败标志着清朝历时三十余年的洋务运动的失败,取得的近代化成果化为乌有,打破了近代以来中国人民对民族复兴的追求。

割地赔款,主权沦丧,便利列强对出资本,掀起瓜分狂潮,标志着列强侵华进入了一个新阶段,大大加深了中国的半殖民地化,中国的国际地位急剧下降。

甲午战争直接导致中国人民挽救民族危亡的运动高涨,资产阶级掀起了维新变法运动和民主革命运动,中国人民自发反抗侵略的斗争高涨,如义和团运动。

对远东来说:日本得到巨额赔款和台湾等战略要地,不仅促进了本国资本主义的进一步发展,而且便利了日本对远东地区的进一步侵略扩张,使日本一跃成为亚洲唯一的新兴资本主义强国。

另外,日本为了对抗俄国,湔雪三国干涉之耻,一方面提出“卧薪尝胆”的口号,重新开启十年扩军计划;另一方面促成了“英日同盟”的形成,开始了东亚地区新一轮的争霸。

甲午中日战争3、失败的原因对可能发生的侵略战争缺乏预见,准备不足,是战争失败的认识原因。

一味依靠外国调停,没有把立足点放在自身力量上来,是战争失败的外部原因。

信奉“武器决定论”是战争失败的思想原因。

放弃和丧失制海权是战争失败的战略原因。

腐朽没落的封建统治是战争失败的政治原因。

军队素质低下不堪一击是战争失败的直接原因。

各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢。

中日甲午战争。

日方称为日清战争,国际通称第一次中日战争,指的是大清帝国和大日本帝国之间为争夺朝鲜半岛控制权而爆发的一场战争。

1894年(光绪二十年、明治二十七年、朝鲜高宗三十一年)按照中国干支纪年,时年为甲午年,故称为甲午战争。

一.战前的中国1.国力继续增长:经济方面,中国的经济总量排名世界世界前列;军事方面,国防、军备有了质的飞跃初步实现了近代化。

2.政权平稳交接:1875年2月载湉登基改元“光绪”。

1889年3月慈禧退居颐和园,宣布归政光绪。

3.官僚集团分化:帝党:以光绪皇帝的老师翁同龢,以及珍妃的亲友志锐,文廷式等人为核心,聚集了一批被人称为“后清流”的御史谏臣。

后党:满洲亲贵如礼亲王世铎、庆亲王奕劻、步军统领荣禄等人,以及握有实权的地方权臣。

4.国内虚骄情绪上升:历经三十年的洋务运动,中国的经济、军事实力都有了长足的进步,在这种情况之下,国内官僚的虚骄情绪普遍上升。

换句话说就是中国的鹰派势力开始崛起。

而让问题更为复杂的是,这些鹰派人物大多又都是属于“帝党”一派,而执掌大权的“后党”一派。

这样,战和问题实际上又同权斗纠葛在了一起。

综上所述我们可得出这样一个结论:在19世纪的最后十年,中国的经济虽然在高速发展,中国的政局虽然实现了平稳过渡,但是在这些平静甚至是繁华的外表之下各种暗流在涌动,自以为是的情绪再次蔓延,而权争和内讧又习惯性的消耗着国家的力量,因此这个表面上看起来光鲜亮丽的东方大国用李鸿章的话来说却只不过是一座纸糊的的破房子。

二.战前的日本1.明治维新1853年美国海军准将佩里率领4艘蒸汽船艇,打开日本封闭的国门。

1868年日本开始明治维新通过明治维新,日本的国力得到增强,成为列强之一,于是将目标指向了它眼中的“弱者”——朝鲜和中国。

2大陆政策出台:明治维新后,对外扩张成为日本朝野共识。

国内形成了“征台派”、“内治派”和“征韩派”,三个不同派别。

日本大本营于1887年草拟了一份名为《征伐清国策》的战争计划。