第二课 唐太宗和贞观之治

- 格式:ppt

- 大小:835.00 KB

- 文档页数:24

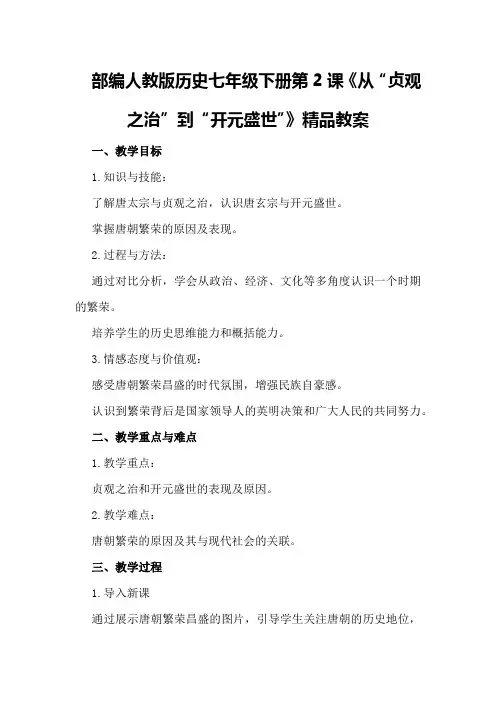

部编人教版历史七年级下册第2课《从“贞观之治”到“开元盛世”》精品教案一、教学目标1.知识与技能:了解唐太宗与贞观之治,认识唐玄宗与开元盛世。

掌握唐朝繁荣的原因及表现。

2.过程与方法:通过对比分析,学会从政治、经济、文化等多角度认识一个时期的繁荣。

培养学生的历史思维能力和概括能力。

3.情感态度与价值观:感受唐朝繁荣昌盛的时代氛围,增强民族自豪感。

认识到繁荣背后是国家领导人的英明决策和广大人民的共同努力。

二、教学重点与难点1.教学重点:贞观之治和开元盛世的表现及原因。

2.教学难点:唐朝繁荣的原因及其与现代社会的关联。

三、教学过程1.导入新课通过展示唐朝繁荣昌盛的图片,引导学生关注唐朝的历史地位,激发学生兴趣,导入新课。

2.自主学习让学生自主阅读课文,了解唐太宗与贞观之治,唐玄宗与开元盛世的相关内容。

3.课堂讲解(1)唐太宗与贞观之治①介绍唐太宗的治国理念和政策。

②分析贞观之治的表现及其原因。

(2)唐玄宗与开元盛世①介绍唐玄宗的治国策略。

②分析开元盛世的表现及其原因。

4.课堂讨论(1)对比分析贞观之治和开元盛世,讨论两个时期繁荣的原因。

(2)引导学生思考,从唐朝繁荣的背后,我们可以得到哪些启示。

5.案例分析以唐朝繁荣为例,分析政治稳定、经济发展、文化繁荣之间的相互关系。

6.课堂小结7.课后作业(1)熟记贞观之治和开元盛世的相关知识点。

(2)结合本节课内容,写一篇关于唐朝繁荣的短文。

四、教学反思本节课通过自主学习、课堂讲解、课堂讨论、案例分析等多种教学方法,使学生了解了唐朝繁荣的原因及其表现。

在教学过程中,注意引导学生关注历史与现实的关系,培养学生的历史思维能力和概括能力。

课后作业的设计旨在巩固所学知识,提高学生的写作能力。

总体来说,本节课达到了预期的教学效果。

1.导入新课展示唐朝繁荣昌盛的图片,引导学生关注唐朝的历史地位,激发学生兴趣。

2.自主学习让学生自主阅读课文,了解唐太宗与贞观之治,唐玄宗与开元盛世的相关内容。

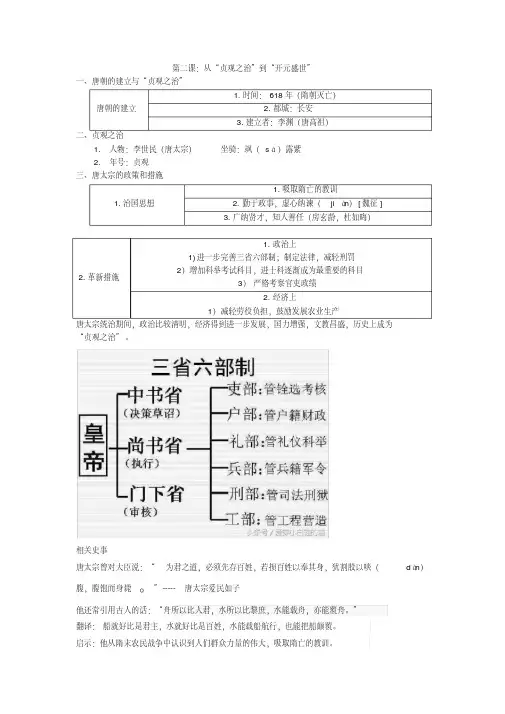

第二课:从“贞观之治”到“开元盛世”一、唐朝的建立与“贞观之治”唐朝的建立1.时间:618年(隋朝灭亡)2.都城:长安3.建立者:李渊(唐高祖)二、贞观之治1.人物:李世民(唐太宗)坐骑:飒(sà)露紫2.年号:贞观三、唐太宗的政策和措施1.治国思想1.吸取隋亡的教训2.勤于政事,虚心纳谏(jiàn)[魏征]3.广纳贤才,知人善任(房玄龄,杜如晦)2.革新措施1.政治上1)进一步完善三省六部制;制定法律,减轻刑罚2)增加科举考试科目,进士科逐渐成为最重要的科目3)严格考察官吏政绩2.经济上1)减轻劳役负担,鼓励发展农业生产唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上成为“贞观之治”。

相关史事唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖(dàn)腹,腹饱而身毙。

”-----唐太宗爱民如子他还常引用古人的话:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。

”翻译:船就好比是君主,水就好比是百姓,水能载船航行,也能把船颠覆。

启示:他从隋末农民战争中认识到人们群众力量的伟大,吸取隋亡的教训。

四、女皇武则天1.人物:武则天(唐朝第三个皇帝唐高祖的妃[fēi]子)孙子:李隆基2.地位:我国历史上唯一的女皇帝3.国号:周4.措施:打击敌对官僚(líao)贵族,大力发展科举制度,创立殿试(由皇帝亲自监考);减轻人民负担,发展生产5.影响:为“开元盛世”奠定了基础五、“开元盛世”1.人物:李隆基(唐玄宗)奶奶:武则天2.年号:开元3.措施:1)稳定政局,重用贤能2)在贤相姚崇与宋璟(jìng)的辅佐下实现改革:1.整顿吏治,裁减冗(rǒng)员2.发展经济,改革税(shuì)制3.注重文教,编修经籍4.影响:当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力到达前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

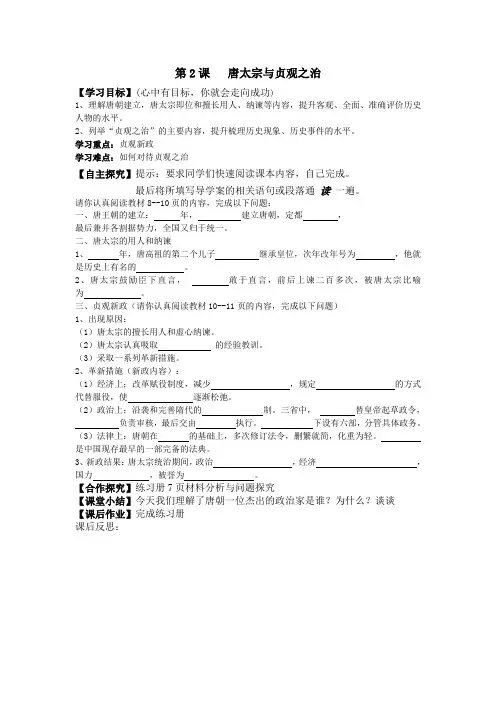

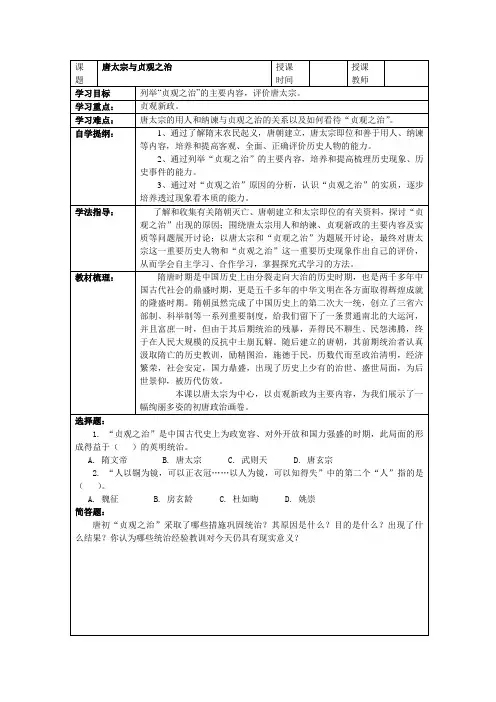

第2课唐太宗与贞观之治【学习目标】(心中有目标,你就会走向成功)1、理解唐朝建立,唐太宗即位和擅长用人、纳谏等内容,提升客观、全面、准确评价历史人物的水平。

2、列举“贞观之治”的主要内容,提升梳理历史现象、历史事件的水平。

学习重点:贞观新政学习难点:如何对待贞观之治【自主探究】提示:要求同学们快速阅读课本内容,自己完成。

最后将所填写导学案的相关语句或段落通读一遍。

请你认真阅读教材8--10页的内容,完成以下问题:一、唐王朝的建立:年,建立唐朝,定都,最后兼并各割据势力,全国又归于统一。

二、唐太宗的用人和纳谏1、年,唐高祖的第二个儿子继承皇位,次年改年号为,他就是历史上有名的。

2、唐太宗鼓励臣下直言,敢于直言,前后上谏二百多次,被唐太宗比喻为。

三、贞观新政(请你认真阅读教材10--11页的内容,完成以下问题)1、出现原因:(1)唐太宗的擅长用人和虚心纳谏。

(2)唐太宗认真吸取的经验教训。

(3)采取一系列革新措施。

2、革新措施(新政内容):(1)经济上;改革赋役制度,减少,规定的方式代替服役,使逐渐松弛。

(2)政治上:沿袭和完善隋代的制。

三省中,替皇帝起草政令,负责审核,最后交由执行。

下设有六部,分管具体政务。

(3)法律上:唐朝在的基础上,多次修订法令,删繁就简,化重为轻。

是中国现存最早的一部完备的法典。

3、新政结果:唐太宗统治期间,政治,经济,国力,被誉为。

【合作探究】练习册7页材料分析与问题探究【课堂小结】今天我们理解了唐朝一位杰出的政治家是谁?为什么?谈谈【课后作业】完成练习册课后反思:。

《唐太宗与贞观之治》初中历史教案范文4篇《唐太宗与贞观之治》初中历史教案1[教学目标]1.知识与技能知道唐朝建立的时间。

列举“贞观之治”的主要内容。

知道有关武则天的基本史实。

2.过程方法与能力评价唐太宗和武则天的历史功绩,培养全面、系统地思考问题的能力。

通过小组研讨形成结论,逐渐养成主动探究和与同学合作学习的习惯。

3.情感态度与价值观通过对“贞观之治”的学习,进一步认识谦虚使人进步的道理,懂得一个全面发展、能成就事业的人,必须要善于听取他人的意见和建议;通过学习武则天坎坷、传奇的一生,培养增强承受挫折、适应环境的能力,锻炼坚强的意志,树立锐意进取的积极的人生态度;使学生逐步认识到唐朝是我国古代社会繁盛时期,激发民族自豪感。

[重点](1)贞观之治:中国古代曾领先于世界,尤以唐朝时期最为突出,而这一空前繁盛的基础,始于唐太宗贞观年间,这一时期被称为“贞观之治”。

贞观之治既是封建治世的典范,也是评价唐太宗的主要依据,因此是本课重点。

(2)武则天:是中国历史上唯一的一位女皇帝。

唐王朝历时不到三个世纪,而武则天一人参政掌政就近半个世纪(从当皇后开始参决朝政计算)。

同时,在她统治时期,社会经济得到进一步发展,为唐朝进人鼎盛时期奠定了基础。

这是本课的又一重点。

[难点]评价唐太宗和武则天。

[教学过程]一、情景导入,激发兴趣在中国历史上曾经开凿了一条贯通南北的大运河,放在当时的环境来讲它劳民伤财,但客观上运河的开通给人民、社会带来了好处,促进了社会政治、经济、思想、文化的发展。

(多媒体展示图片)这条运河是谁在位时开凿的?其中3+4+5=1中各数字代表什么?此人生前很有作为但也很残暴,为什么说在他的统治下隋朝会迅速灭亡,它与我们学过的哪个王朝很相似?为什么?这就是我们今天所要学习的隋朝的灭亡与唐朝的建立多媒体展示课题二、新授讲授第2课唐太宗与贞观之治一、唐王朝的建立1、隋朝的灭亡一、唐王朝的建立多媒体展示:引用人民对隋炀帝憎恨的诗句来反映隋炀帝的暴政表现,通过多媒体演示:隋朝的统治类似于下列哪一个朝代(a)a、秦朝b、东汉c、西晋d、东晋2、多媒体展示唐高祖李渊像及提示,并根据以下提示玩成猜猜我是谁的游戏A 他是隋朝唐国公太原留守B 他在隋末农民起义爆发后乘机起兵C 他在儿子的帮助下建立一个新的王朝并统一全国D 他是唐朝的开国皇帝3、根据阅读和活动中掌握的知识来完成练习,让我告诉你(1)唐朝的建立者是——李渊(2)唐朝的建立时间是——618年(3)唐朝的都城是——长安二、唐太宗的用人与纳谏多媒体展示唐太宗的简介请同学们阅读第9页前两段话,思考一个问题;在隋末农民战争中强大的隋朝灭亡了,这给了唐太宗什么样的震撼?请同学们阅读第9页后三段话和第十页第一段话,思考一个问题,唐太宗为什么能做到以谏如流任用贤能?他从隋亡的教训中吸取经验,认识到人民的力量,他意识到“君为舟,民为水”的道理,他认为只有虚心纳谏“兼听则明”才能长治久安,所以他鼓励和倡导臣下提意见,并以谏如流,兼收并用。

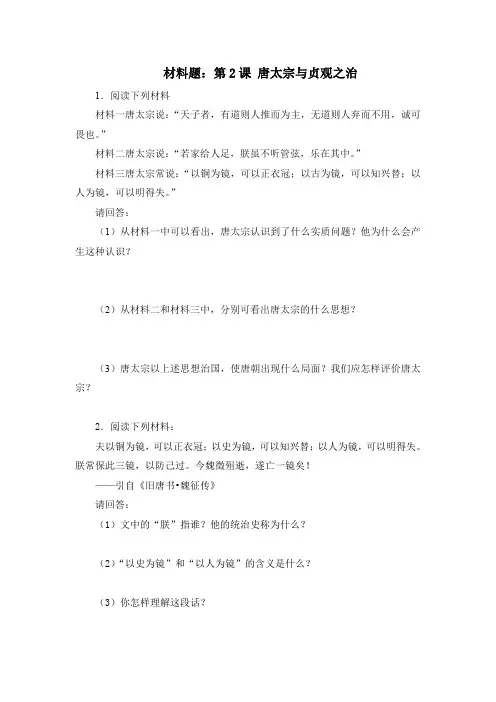

材料题:第2课唐太宗与贞观之治1.阅读下列材料材料一唐太宗说:“天子者,有道则人推而为主,无道则人弃而不用,诚可畏也。

”材料二唐太宗说:“若家给人足,朕虽不听管弦,乐在其中。

”材料三唐太宗常说:“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。

”请回答:(1)从材料一中可以看出,唐太宗认识到了什么实质问题?他为什么会产生这种认识?(2)从材料二和材料三中,分别可看出唐太宗的什么思想?(3)唐太宗以上述思想治国,使唐朝出现什么局面?我们应怎样评价唐太宗?2.阅读下列材料:夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。

朕常保此三镜,以防己过。

今魏徵殂逝,遂亡一镜矣!——引自《旧唐书•魏征传》请回答:(1)文中的“朕”指谁?他的统治史称为什么?(2)“以史为镜”和“以人为镜”的含义是什么?(3)你怎样理解这段话?3.阅读下列材料:材料一唐太宗说:“国以民为本,人以食为命,若禾黍不登,则兆庶(指老百姓)非国家所有。

”又说:“人君赋敛不已,百姓既弊,其君亦亡。

”材料二据统计,唐朝人口在贞观元年(公元627年)为200万户,贞观二十三年(公元649年)为300万户,开元十四年(公元726年)为706万户。

——以上皆引自《中国古代史资料选编》请回答:(1)根据材料一,可以看出唐太宗的主张是什么?他为什么会有这些主张?(2)材料二中所反映的社会现象与材料一中的认识有什么关系?4.材料分析题阅读下列材料:材料一(贞观初期洛阳以东直到沿海)茫茫千里,人烟断绝,鸡犬不闻,道路萧条。

——《贞观政要•纳谏》材料二君,舟也;民,水也。

水能载舟,亦能覆舟。

——《贞观政要》材料三(经过唐太宗一段统治后)天下大稔,流散者咸归乡里,斗米不过三四钱,终岁断死刑才二十九人。

东至于海,南极五岭,皆外户不闭,行旅不赍粮,取给于道路焉。

——《资治通鉴》请回答:(1)阅读材料一,并结合所学知识,说明贞观初期的社会状况以及出现这种状况的原因。

贞观之治教案优秀6篇贞观之治篇一贞观之治(贞观之治)“贞观之治”是指中国唐太宗在位期间的清明政治。

由于唐太宗能任人廉能,知人善用;广开言路,尊重生命,自我克制,虚心纳谏,重用魏征等诤臣;并采取了一些以农为本,厉行节约,休养生息,文教复兴,完善科举制度等政策,使得社会出现了安定的局面;当时并大力平定外患,并尊重边族风俗,稳固边疆。

当时年号为“贞观”(627年-649年),故史称“贞观之治”。

这是唐朝的第一个治世,同时为后来的目录简介唐太宗爱民如子贞观之初法治天下强盛王朝收缩展开简介唐太宗是中国历史上的一代英主,其治绩一直为后世所传颂。

唐太宗即位后,因亲眼目睹大隋的兴亡,所以常用隋炀帝作为反面教材,来警诫自己及下属。

他像孟子一样,把人民和君主的关系比作水与舟,认识到“水能载舟,亦能覆舟”,因此留心吏治,选贤任能,从谏如流。

他唯才是举,不计出身,不问恩怨。

在文臣武将之中,魏徵当过道士,原系太子李建成旧臣,曾议请谋杀太宗;尉迟恭做过铁匠,又是降将,但都受到重用。

太宗鼓励臣下直谏,魏徵前后谏事二百余件,直陈其过,太宗多克己接纳,或择善而从。

魏徵死后,太宗伤心地说:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。

魏徵逝,朕亡一镜矣。

”太宗在经济上特别关注农业生产,实行均田制与租庸调制,“去奢省费,轻徭薄赋”,使人民衣食有余,安居乐业。

在文化方面,则大力奖励学术,组织文士大修诸经正义和史籍;在长安设国子监,鼓励四方君长遣子弟到来留学。

此外,太宗又屡次对外用兵,经略四方,平东突厥、定薛延陀、征高句丽、联姻吐蕃、和高昌,使唐之国威远播四方。

太宗则被西北诸国尊为“天可汗”,成为当时东方世界的国际盟主。

总之,在太宗执政的贞观年间(公元627-649年),在君臣的共同努力之下,出现了一个政治清明、经济发展、社会安定、武功兴盛的治世,史称“ 贞观之治”。

唐太宗唐太宗李世民,是唐朝第二位皇帝,他名字的意思是“ 济世安民”。

第2课贞观之治一、唐朝的建立和贞观之治【知识讲述】“贞观之治”是指中国唐太宗在位期间的清明政治。

由于唐太宗能任人廉能,知人善用;广开言路,尊重生命,自我克制,虚心纳谏,重用魏征等谏臣;并采取了一些以农为本,厉行节约,休养生息,文教复兴,完善科举制度等政策,使得社会出现了安定的局面;当时并大力平定外患,并尊重边族风俗,稳固边疆。

当时年号为“贞观”(627年-649年),故史称“贞观之治”。

这是唐朝的第一个治世,同时为后来的开元之治奠定了厚实的基础。

【能力拓展】唐朝,从公元618年建立,到907年被朱温灭掉,共存在了289年。

唐朝的兴盛一定程度上得益于隋朝打下的基础,唐朝继承了隋朝诸多制度,唐朝分前期和后期,中间以安史之乱为界限,前期是昌盛期,后期则是衰亡期。

唐高祖建立了唐朝,而唐太宗李世民领兵用十年时间完成了统一大业。

李世民通过玄武门之变成功登位后,励精图治使唐朝在中国封建社会空前繁荣,出现了“贞观之治”,在政治、经济、文化等各方面都居于当时世界领先地位。

此后,唐玄宗时期又出现了“开元盛世”,国强民富,升平之世再次出现。

但同样也是在唐玄宗时期发生了安史之乱,从此唐朝走向了衰亡。

【考频分析】本内容在中考中占有重要地位,考查频率较高。

考查的题型有选择题和材料解析题。

考查的内容,重点以考察唐朝唐太宗时期的统治措施为主,考查的内容比较全面,考查的角度多样。

从考查的层次看,以识记、理解能力为主,也重在培养学生的情感态度价值观等。

【经典题目】1.开创了“贞观之治”社会局面的皇帝是A.唐高祖 B.唐太宗 C.武则天 D.唐玄宗[参考答案] B【解析】唐太宗李世民时期,唐朝政治清明,经济发展,国力增强,使唐朝在中国封建社会空前繁荣,出现了“贞观之治”。

2.贞观初年,太宗常常告诫臣下不可浪费民力。

他主张A.统一铸造五铢钱B.轻徭薄赋C.废除丞相D.闭关锁国[参考答案] B【解析】根据题意分析不浪费民力,是要轻徭薄赋。

第2课从“贞观之治”到“开元盛世”

一、唐朝的建立和统一(618年-907年)618年,李渊建立唐朝,以长安为都城,李渊就是唐高祖,并实现了全国的统一。

二、唐太宗(李世民)与“贞观之治”

(1)主观原因:他吸取隋亡的历史教训,他勤于政事,虚心纳谏,从善如流。

(2)客观措施:

①任用贤能。

唐太宗广纳贤才,有敢于直言的魏征;知人善任,房玄龄善于谋略,杜如晦敢于决断(房谋杜断),他们都是贞观时期著名的宰相。

②政治方面。

进一步完善三省六部制(首创于隋朝);制定法律,减省刑罚;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目;严格考查各级官吏的政绩。

③经济方面。

减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。

④边疆管理。

唐太宗时期先后击败东、西突厥,加强了对西域的统治。

三、女皇武则天我国历史上唯一的女皇帝。

晚年称帝,改国号为周。

武则天当政期间,继续实行唐太宗发展农业生产、

选拔贤才的政策,社会经济进一步发展,国力不断增强。

在科举考试方面创立了殿试制度和武举,亲自面试考生,后人称她的统治“政启开元,治宏贞观”。

四、唐玄宗与“开元盛世”(唐朝最鼎盛时期)

(1)措施:

①任用贤能。

任用贤相姚崇和宋璟,实施了一系列改革。

②政治方面。

整顿吏治,裁减冗员。

③经济方面。

发展经济,改革税制。

④文化方面。

注重文教,编修经籍。

单选题:第2课“贞观之治”基础巩固1.隋朝灭亡最根本的原因是:()A.权臣当道B.隋炀帝的暴政C.土地兼并严重D.隋末农民起义2.毛泽东在《沁园春雪》中写道“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚”,这里“唐宗”指的是:()A.唐太宗B.唐高宗C.唐中宗D.唐玄宗3.如果你是唐太宗时期中央的一名官员,那么你可能遇到的情况有:()①有幸与魏征、杜如晦等名臣同朝为官。

②唐太宗常常告诫大臣“水能载舟,亦能覆舟”的道理。

③由于唐太宗善于纳谏,因此你提出一些有利于朝政的提议,得到唐太宗的赏识。

④见证了唐太宗死后,武则天登上皇位的一幕。

A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④4.在唐太宗统治时期有一位大臣,前后向唐太宗进谏二百多次,是著名的谏臣。

以至于在他死后,唐太宗说“以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以鉴兴衰;以人为镜,可以知得失。

我现在失去一面好镜子啊。

”那么这位大臣是:()A.长孙无忌B.杜如晦C.狄仁杰D.魏征5.“政启开元,治宏贞观”指的是谁的统治:()A.唐高祖B.唐太宗C.唐高宗D.武则天6.“万般皆下品,唯有读书高。

”封建社会读书人的地位很高,主要是由于()A.科举制B.举孝廉C.世袭制D.荫封制7.唐太宗和武则天统治的相似点有:()①都重视农业生产的发展②都实行选拔贤才的政策③都虚心采纳谏言④都注意戒奢从简A.①②B.②③C.①④D.③④8.对“房谋杜断”中的“房”解释正确的是:()A.帐篷B.房间C.内室D.宰相房玄龄能力提升1.唐太宗唯才是举、善于纳谏的主要目的是()A.给各级官吏做表率B.维护自己的统治C.做个明君D.笼络优秀人才2.下面有关出现“贞观之治”的原因,叙述错误的是()A.唐太宗注意吸取隋亡教训,轻徭薄赋,减轻人民负担B.唐太宗善于用人,重视纳谏,政治比较清明C.社会安定,经济发展D.提拔姚崇、宋璟等一批有才干的人3.唐太宗和汉文帝的共同之处有()①重视发展生产,减轻农民的赋税负担②虚心纳谏③重视人才培养,发展科举制度④提倡节俭,以身作则A.①②B.②③C.①④D.②④4.其统治被称为“政启开元,治宏贞观”的是()A.唐太宗B.唐高宗C.武则天D.唐玄宗5.下列说法正确的是()A.618年,李世民建立唐朝,隋朝灭亡B.由于贞观年间政治比较清明,故将这一时期称为“贞观之治”C.“房谋杜断”从侧面反映了唐太宗虚心纳谏D.武则天统治时期社会进一步发展,国力不断增强6.按时间顺序排列下列帝王()①武则天②唐高祖③唐玄宗④唐太宗⑤唐高宗A.①②③④⑤B.⑤④③②①C.②④⑤①③D.④①②⑤③7.下列有关“贞观之治”的表述,不正确的是()A.农民占有一定土地,赋役负担减轻B.大量荒地被开垦出来C.政治清明,经济发展较快D.唐朝全面进入鼎盛时期8.科举制度对后世产生巨大影响,其中引起人们争议最大的是()A.促进了教育事业的发展B.士人用功读书风气盛行C.促进文学艺术的发展D.读书的目的是为了获取功名参考答案基础巩固1.B2.A3.A4.D5.D6.A7.A8.D;能力提升1.B2.D3.C4.C5.D6.C7.D8.D。