初探西汉隐士及隐逸文化 最新

- 格式:doc

- 大小:44.50 KB

- 文档页数:12

终南山为世人所瞩目还有一个重要的原因,那就是它的“隐士文化”,终南山自古就有隐逸的传统。

中国历史上的不少名人都曾做过“终南隐士”,相传西周的开国元勋姜子牙,入朝前就曾在终南山的磻溪谷中隐居,他用一个无钩之钓,引起周文王的注意,后以八十高龄出山,结束隐逸生涯,辅佐武王伐纣,建功立业,成为一代名相;秦末汉初,有东园公、夏黄公、绮里季、角里四位先生,年皆八旬有余,须眉全白,时称“四皓”,先隐居商山,后隐居终南,终成大业;“汉初三杰”的张良功成身退后“辟谷”于终南山南麓的紫柏山,得以善终;晋时的王嘉、隋唐五代的新罗人金可记、药王孙思邈、仙家钟离权、吕洞宾、刘海蟾以及金元时全真道创始人王重阳、明清时江本实等都曾隐居终南山。

终南山历史上高僧辈出,缁素云集,出现过智正、静渊、普安、静蔼、灵裕、虚云等多位高僧大德,然而终南山却始终不太被现代人所重视。

特别是隋唐时期,终南山历史上的隐士主要有三种人,一种是不愿意跟新政权合作的士大夫;一种是躲避战乱的逸民。

再有一种就是看开放下的人。

”“天下修道,终南为冠”。

终南山最高峰有2600多米。

无论山势多么陡峭,都有踩踏坚实的山路可寻,小径、石阶,抑或是悬挂在崖上的木板“天梯”和铁链,都表明常年有人在此行走,终南山自古以来就是著名的修道胜地,它既是佛教的策源地也是道教的发祥地。

说到隐居,都会想到是道家的修身之法,过着与世隔绝一般的生活。

如果是真正的隐士则根本不在乎在什么地方,什么环境下隐居。

那终南山有没有真正的隐士呢?答案是有!《千家诗》里有一则五言诗《答人》偶来松树下,高枕石头眠。

山中无历日,寒尽不知年。

这首诗的作者现今都已无考,只知道号“太上隐者”,是终南山上的一个隐士,词律简单的几乎可以用白话来形容。

我说这才是真正的隐士,诗里所表达思想境界的高深绝非常人可比的,真是领悟到了老子所说“道生一,一生二,二生三,三生万物”的哲学!20多年前,美国汉学家、佛经翻译家比尔·波特来到中国,寻访传说中在终南山修行的隐士,因为《空谷幽兰》的问世,很多西安人才知道,距离市区一小时车程的终南山中,有5000多位来自全国各地的修行者隐居山谷,过着和1000年前一样的生活。

语文中的文化教育:正确认识小学古诗文中的“隐逸文化”一百多篇古诗文入选统编教材,这说明了小学语文课程在弘扬民族传统优秀文化方面有着前所未有的力度。

然而由于历史的阻隔,当代儿童在解读古诗文方面,会有不少难以理解的问题。

如汪伦送李白为什么早不来晚不来,要在“李白乘舟将欲行”时来,而且要唱着歌来?伯牙为知己的死而伤悲,可为什么要摔破那把名贵的古琴,而且以后不再弹琴了?那个“独钓寒江雪”的渔翁为什么在这样冷的天气里还去钓鱼,是因为生活太苦?师父出去采药,总有个方向,应该会给童子(徒弟)有交代,为什么童子一概不知呢?……所有这些问题,其实都与中国漫长封建社会中的“隐逸文化”有关。

虽然在小学古诗文教学中,特别是低年级,我们会以诵读为主,不提倡去做详尽地讲解,但孩子把问题提出来了,教师还是应该做相应引导的,以满足学生的学习需求。

何况在一年级下册就已经出现了贾岛的《寻隐者不遇》。

何谓“隐者”?隐者的生活状态,已是不可回避的话题。

因此,教师应当对古诗文中的“隐逸文化”有所涉猎。

这样的认知储备该是语文教师最基本的专业要求之一。

当然,所谓“隐逸文化”,是本于“隐士”的一种群体文化。

“隐士”所指就是“隐居不仕的人”(《辞海》)。

这一称谓,最早可见《荀子·正论》:“天下无隐士,无遗善。

”为什么“隐士”也可称“遗善”?这里的所谓“遗善”,也就是人君在挑选才士时所遗漏的贤达。

在《周易》中,“隐士”也被称作是“不事王侯,高尚其事”的人,也就是指有学问有能力,能做官而不肯做官者。

“不事王侯”显然是“隐士”的重要特征,也是他们常常被人称道的一种精神品质。

这正如孔子所认为:“隐居以求其志,行义以达其道。

”当然,“隐士”作为一个社会群体,“隐”的主观心境和客观程度自然会有所不同,这就形成了有“小隐”“中隐”和“大隐”的说法,也就有了关于“隐”的诸多解读。

如“小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝”。

就是说,因为隐者的知名度不一样,就有了大、小之分。

隐士和隐士文化中国古代文明五千年,文化博大精深。

其中隐士文化自成一格,在文化史中占有重要一笔。

而隐士阶层凭借高贵的品质独具魅力立于青史。

此等高士,或携友同游,纵情山水;或吟诗作赋,陋室高卧;或把酒言欢,高谈阔论;得意处,击缶高歌,仰天长啸,何等自在逍遥。

一、何谓隐士、古今隐士知多少?在这里隐士有三层含义:1.旧指隐居的人。

2.借指因对某事物不关心或因厌倦表示沉默而不出头露面者。

3.指有条件·有机会出仕而不仕,或已经为仕而自动引退的在某一方面有一定影响的学者。

“隐士”就是隐居不仕之士。

首先是“士”,即知识分子,否则就无所谓隐居。

不仕,不出名,终身在乡村为农民,或遁迹江湖经商,或居于岩穴砍柴。

历代都有无数隐居的人,皆不可称为隐士。

《南史·隐逸》云:隐士“须含贞养素,文以艺业。

不尔,则与夫樵者在山,何殊异也。

”而且一般的“士”隐居怕也不足称为“隐士”,须是有名的“士”,即“贤者”,《易》曰:“天地闭,贤人隐。

”又曰:“遁世无闷。

”又曰:“高尚其事。

”是“贤人隐”而不是一般人隐。

质言之,即有才能、有学问、能够做官而不去做官也不作此努力的人,才叫“隐士”。

中华文明几千年高士辈出,隐士阶层阵容庞大,不胜枚举,各个时期皆有代表人物。

最远古就有了一位真正的隐士——许由,晋皇甫谧《高士传》云:“尧又召(许由)为九州长,由不欲闻之,洗耳于颍水滨,时其友巢父牵犊欲饮之,见由洗耳,问其故。

对曰:尧欲召我为九州长,恶闻其声,是故洗耳。

”商周时的不食周粟饿死在首阳山的伯夷叔齐、春秋时宁死不受君禄的介子推、骑青牛出关的老子、战国的庄周、汉代的东方朔;魏晋时期隐逸之风最胜,号称天下第一隐的陶渊明、竹林七贤等。

隋唐时,半隐半仕的王维、孟浩然。

宋朝的希夷先生陈抟(后世尊为陈抟老祖)佛印。

明清时期的唐寅、八大山人朱耷、黄宗羲等。

二、真假隐士隐士也有真伪吗?有,有两种人常被误认为隐士。

其一,韬光养晦徐图进取寻求机遇的名士。

中国历史上的隐士文化及其意义隐士,通常指不求名利,独处山林,追求自我修身的人。

在中国历史上,隐士文化有着悠久的传统,始于汉代,兴于魏晋南北朝,盛于唐宋元明清。

隐士对于中国文化的发展和影响是不可忽视的。

本文就中国历史上的隐士文化及其意义展开探讨。

一、隐士文化的源起隐士文化的源起与当时的社会环境密切相关。

汉代时期,由于太学教育的抑制和权贵阶层的掌权,许多有志之士无法在政治、学术和文化领域得到发展和施展。

隐士就是一些人因为不被承认或被剥夺了权力而选择独立的生活和传统的学术实践。

他们通常选择隐居深山老林,离开纷扰的尘世,在崇高孤独的环境中修身养性,探索自然法则,宣扬崇高的道德思想,使他们成为中国文化的宝贵遗产。

二、隐士文化的特点隐士文化的主要特点是理想主义,注重人的精神和道德追求。

隐士在山林中自给自足,远离尘嚣,把个人的理想、信仰、思想和精神投注在自然环境中。

他们重视自然观察和个人经验,通过内省和反省,逐渐领悟道理和智慧。

他们通过独立思考和探索自我,不断提高自己的修养水平,以达到心灵的和谐和物质的精神充实。

在学者眼中,隐士文化是中国传统文化的一种代表。

三、隐士文化的意义隐士文化的意义在于他们维护了道德理想和精神的本真,以及中国文化的延续和繁荣。

第一,隐士文化重视道德追求,通过自己的努力自我修身来表现道德人格,正是中国文化里发扬人类精神的一种方式。

隐士们非常强调人类精神和高尚情操,在古代中文文化中被认为是莫大的财富和智慧,所以隐士文化在中国传统文化教育中也扮演着重要的角色。

其次,隐士文化强化了地位的重视,隐士们不接受众人声望和名利观念的扰乱,及其纷乱的人类关系。

他们与社会大群体的沟通方式不同,在传统文化中,隐士的存在被看做是一种商业社会化侵略的抵制。

从这个意义上讲,隐士文化对于公众的影响也是非常有益的,尤其是现在的社会背景下。

最后,隐士文化也强调了文化传承的价值。

在山林隐居的隐士是学者传承的重要角色之一。

初探西汉隐士及隐逸文学摘要:隐士作为我国封建历史上一股不可忽视的政治力量,由其产生的隐逸文学也以一种独特和神秘的文化形态对我国的文学、思想等产生了潜移默化的影响。

隐逸文学是表达了隐逸者隐逸思想的文学作品,其中所包含的隐逸思想同样折射出中国道家和儒家思想的精髓,渗透着中华文化的本质。

同时,西汉作为我国大一统之初的发展时期,其上承春秋,下启魏晋的特殊历史地位,也为解开西汉隐士及隐逸文学的神秘面纱赋予了重大价值及意义。

西汉时期的隐逸文学,继承了春秋先秦百家争鸣的思想源泉,其隐逸文化同时也对后世的隐逸起到了奠基作用。

关键词:西汉隐士隐逸思想隐逸文学目录1.引言 (4)2.隐士的定义、名称及分类 (4)隐士的定义 (4)隐士的名称 (4)隐士的分类 (5)3.西汉时期隐逸的原因 (6)4.西汉隐逸文学 (8)隐逸思想 (8)隐逸文学的特征 (9)隐逸文学的主题 (10)隐逸文学的表现形式 (11)5.总结 (11)6.参考文献 (12)1.引言隐逸文化是中国古代文化极为重要的组成部分,与中国文化有着密不可分的联系。

隐逸文化对中国传统文化艺术的积极发展具有很大的推动力,进而蔓延影响到整个中国传统文化。

西汉作为中国五千年中极为重要的组成部分在历史长河中闪耀着自己独特的光芒。

在西汉之前,秦朝改变了之前春秋战国时期五百年之久的诸侯割据的复杂分裂局面成为封建历史上第一个统一中国的王朝。

但是,秦王朝的暴政使其仅传二世而亡。

相对于秦朝的短暂而言,西汉才真正意义上基本奠定了大一统的专制制度发展的基础。

西汉结束秦朝暴乱,确定此后中国古代政治文化的基本格局,是中国历史上最为重大的转折点。

因此,西汉隐士隐逸的原因及衍生的隐逸文学都具有更为特别的特点。

2.隐士的定义、名称及分类隐士的定义关于隐士定义并没有明确的说法。

“隐士”一词最早出现在《庄子·缮性》中“古之所谓隐士者,非伏身而弗见也”。

在《辞海》中给出的解释是“隐居不仕之人”,这里只强调了“隐”而没有解释“士”的确有失偏颇。

第41卷第3期2021年3月绍兴文理学院学报JOURNAL OF SHAOXING UNIVERSITYVol.41No.3Mar.2021doi:10.16169/j.issn.1008-293x.s.2021.03.007刘永学.隐逸文化与吴越历史的建构一先秦两汉时期太伯、范蠡形象的演变[J].绍兴文理学院学报(人文社会科学),2021,41(3):43-48.隐逸文化与吴越历史的建构先秦两汉时期太伯、范蠡形象的演变刘永学(南京大学历史学院,江苏南京210023)摘要:春秋霸政体制建立后,士人面临着出仕或者归隐的选择。

在这种社会背景下,隐士群体逐渐形成。

纵观吴越历史的发展,与两位隐士——太伯和范蠡密切相关。

吴国为了争得霸主地位,取得中原各国的拥戴,自称其祖先为周的王子太伯,从中可以看出吴国历史发展的华夏化。

故此,太伯在后代史书中以儒家隐士的身份出现。

越王勾践在范蠡等人辅佐下,兴兵灭吴,但由于吴地不稳,未能北进,与中原各国交往较少,保留了很多吴越本土文化特色。

故而,范蠡是以道家隐士的形象见于史籍。

关键词:霸政;隐士;太伯;范蠡;吴越历史中图分类号:G122;K225文献标志码:A文章编号:1008-293X(2021)03-0043-06收稿日期:2020-08-18作者简介:刘永学(1991—),男,山东济南人,南京大学历史学院博士研究生,研究方向:中国古代史及历史地理。

E-mail:1157540473@隐逸文化是中国传统文化的重要组成部分。

关于隐逸思想的文化渊源,学者的意见相对一致,大都认为出自儒道两家①。

笔者认为虽然儒道两家都有关于“隐逸”思想的理论,但二者却有着本质上的区别。

就儒家积极入世、治国平天下的原则而言,“出世”是一种不得已的选择,或者说为了更好地“入世”。

儒家更加推崇“隐士”高风亮节、韬光养晦的仁义楷模和道德表率作用,而并不是十分认同单纯的隐姓埋名、无欲无求、仅仅为享受山水田园之乐的行为。

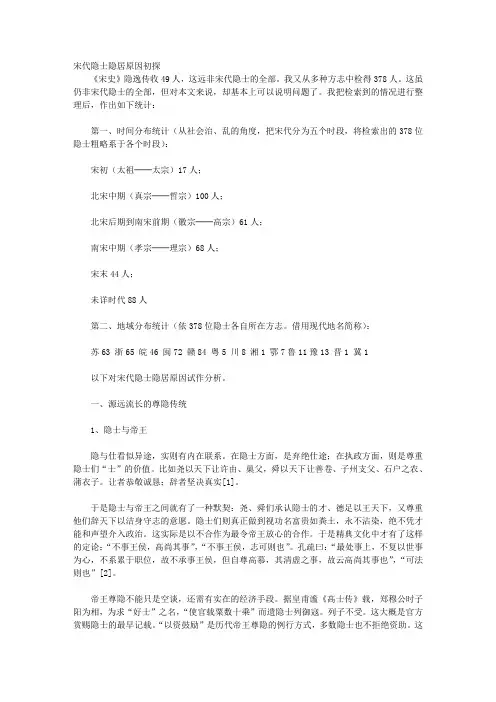

宋代隐士隐居原因初探《宋史》隐逸传收49人,这远非宋代隐士的全部。

我又从多种方志中检得378人。

这虽仍非宋代隐士的全部,但对本文来说,却基本上可以说明问题了。

我把检索到的情况进行整理后,作出如下统计:第一、时间分布统计(从社会治、乱的角度,把宋代分为五个时段,将检索出的378位隐士粗略系于各个时段):宋初(太祖──太宗)17人;北宋中期(真宗──哲宗)100人;北宋后期到南宋前期(徽宗──高宗)61人;南宋中期(孝宗──理宗)68人;宋末44人;未详时代88人第二、地域分布统计(依378位隐士各自所在方志。

借用现代地名简称):苏63 浙65 皖46 闽72 赣84 粤5 川8 湘1 鄂7鲁11豫13 晋1 冀1以下对宋代隐士隐居原因试作分析。

一、源远流长的尊隐传统1、隐士与帝王隐与仕看似异途,实则有内在联系。

在隐士方面,是弃绝仕途;在执政方面,则是尊重隐士们“士”的价值。

比如尧以天下让许由、巢父,舜以天下让善卷、子州支父、石户之农、蒲衣子。

让者恭敬诚恳;辞者坚决真实[1]。

于是隐士与帝王之间就有了一种默契:尧、舜们承认隐士的才、德足以王天下,又尊重他们辞天下以洁身守志的意愿。

隐士们则真正做到视功名富贵如粪土,永不沾染,绝不凭才能和声望介入政治。

这实际是以不合作为最令帝王放心的合作。

于是精典文化中才有了这样的定论:“不事王侯,高尚其事”,“不事王侯,志可则也”。

孔疏曰:“最处事上,不复以世事为心,不系累于职位,故不承事王侯,但自尊高慕,其清虚之事,故云高尚其事也”,“可法则也”[2]。

帝王尊隐不能只是空谈,还需有实在的经济手段。

据皇甫谧《高士传》载,郑穆公时子阳为相,为求“好士”之名,“使官载粟数十乘”而遗隐士列御寇。

列子不受。

这大概是官方赏赐隐士的最早记载。

“以资鼓励”是历代帝王尊隐的例行方式,多数隐士也不拒绝资助。

这对双方都有利。

对君王来说,既有利于天下安定,所谓“举逸民,天下之民归心焉”[3],又赢得礼贤下士、宽容大度的“明君”之誉;既可以用隐士点缀太平,又可以借隐士教化百姓、传播文化、激励风俗、淡化人们的势利之心。

![中国隐士中国文化[论文]](https://uimg.taocdn.com/318d7dc8d5bbfd0a79567352.webp)

中国隐士与中国文化[摘要] 隐士与隐逸是中国历史上源远流长的社会现象,学术界对隐士、隐逸现象的研究很多,也取得了比较丰富的成果。

有的学者关注隐士的类型划分,有的学者研究隐士的人格心态,有的学者探讨隐士与政治权力的关系,有的学者考辨隐士与文艺创作的关系。

但是,这些研究忽略了一个基本的前提,即他们所圈定的那些作为研究对象的隐士,其身份的合法性在哪里?本研究就是从追问隐士的身份合法性开始,运用知识考古学和诠释学两种社会学理论视角,考察隐士身份的确立及其承载的价值观念,也就是通过一种人物类型的研究,揭示一种有持久影响力的社会思想。

[关键词] 隐士;隐逸;价值;文化一、隐士的含义“隐士”清高孤介,洁身自爱,知命达理,视富贵如浮云。

这自然是一种消极的人生观,但又不同于悲天悯世和佛教的思想,因为隐士的人生观虽不积极,却是乐观的。

自然更不同于欧美的功利主义,而截然相反。

中国“隐士”的风格和意境,绝非欧美人所能理解的。

一个清高自诩的人,要不做皇帝的臣子,决没有其他的土地或事业容许他寄迹,那就只有做“隐士”了。

此所以“义不食周栗”的伯夷叔齐,终于甘食薇蕨而饿死在首阳山,成为中国隐士的典型。

“隐士”就是隐居不仕之士。

首先是“士”即知识分子,否则就无所谓隐居。

不仕,不出名,终在乡村为农民,或遁迹江湖经商,或居于岩穴砍柴。

历代都有无数隐居的人,皆不可称为隐士。

《辞海》释“隐士”是“隐居不仕的人”,没有强调“士”,实在是不精确。

《南史·隐逸》云:隐士“须贞养素,文以艺业。

不尔,则与夫樵者在山,何殊异也。

”而且一般的“士”隐居怕也不足称为“隐”,须是有名的“士”,即“贤者”,《易》曰“天地闭,贤人隐”。

又曰“遁世无闷。

”又曰“高尚其事。

”……是“贤人隐”而不是一般人隐。

质言之,即有才能、有学问、能够做官而不去做官也不作此努力的人,才叫“隐士”。

《南史·隐逸》谓其“皆用宇宙而成心,借风云以为气”。

因而“隐士”不是一般的人。

巢许夷齐:探寻中国古代隐逸情怀之源作者:李瑛来源:《教育信息化论坛》2017年第09期摘要:谈到隐逸,人们多会想起陶渊明的田园之隐与王维的朝市之隐。

实际上,我们必须返回中国隐逸文化的源头——巢父、许由、伯夷、叔齐那里,探寻中国古典隐逸情怀的源头及其精神实质。

大致地说,巢、许开启的是中国隐逸文化的道家传统,而夷、齐所代表的则是中国隐逸文化的儒家传统,这两者都以“不合作”为基本特征。

自从佛教传入后,世人对隐逸的认识逐渐背离了这一宗旨。

关键词:隐逸;儒家;道家;佛教几乎是没有任何疑议地,谈到隐逸,人们多会想起陶渊明的田园之隐与王维的朝市之隐。

不可否认,陶渊明(365~427)是中国古代隐逸文化的标志性人物。

此后,王维(701~761)的“吏隐”也为人们所称许。

长期以来,这两种多少有些不同的看法在人们的观念中并存着,个中蕴藏着的关于隐逸情怀的实质,则一直没有得到很好的开掘和重视。

其实,只要我们认真地追溯古典隐逸情怀的基本特质就能认识到,中国的隐逸情怀并非溯源至陶潜、王维等人即可。

事实上,许由、巢父、伯夷、叔齐才是中国最早的隐士。

他们的隐逸故事代代流传,产生了深远的影响,形成了中国古代的隐逸之风。

尽管“隐逸”的字面含义仿佛已是不言而自明,但为了论述的必要,仍然需要对它的基本含义做一个简略的说明。

根据许慎在《说文解字》中的说法,“隐,蔽也”,“逸,失也。

……善逃也”。

段玉裁对许慎的前述释文分别注为:“蔽、茀,小貌也。

小则不可见,故隐之训曰蔽。

”“亡逸者,本义也。

”由此可见,“隐”“逸”二字结合起来,具有逃离、不可见之义。

这种含义本身内在地包含了某个没有明确地被指明的参照系。

也就是说,“隐”“逸”并非事物自有的特征,相反,只有当特定的对象被用来跟某个(些)参照系加以比照时,我们才可能会说这个对象具有“隐”“逸”的性质。

当我们论述到“隐士”及“隐逸情怀”的时候,首先都必须遵循上述前提。

就像有学者指出过的,“在荒野谋生的人未必都是隐士。

隐逸文化与庄子哲学岳国文内容提要隐逸文化对庄子哲学有直接的影响。

隐士是隐逸文化中的主体,庄子生活的战国以前,中国有大量的隐士。

庄子从这些隐士身上,看到了隐的方式在人的社会存在中极其重要的现实意义,把它拿来作为人处于生存困境时的一种调剂,是极其有用、有效的方式,所以,他把隐的方式由身隐转到心隐上来,这样就使隐士的精神特质,能为普通人所实践,把隐士这种独特的生存方式,借来作为尘世中人调合个人与现实矛盾的一种中和、有效的办法,用以疗救和缓解人们精神和心灵的痛苦,从而使“心隐”成为他人生哲学的重要内容。

关键词隐士;隐逸文化;心隐;庄子哲学。

隐士文化是中国特有的文化现象,在西方国家也有,但没有中国这样的连续性、稳固性和完整性①。

究其原因,大多数学者认为与强权统治和中国传统的小农经济有关,这是大致不错的结论。

强权政治,是隐士产生的直接原因。

隐士产生的历史,差不多与人治的历史相同时。

人类生存的太古时期,是一个理想的生存状态,人人都享有绝对的自由,拥有独立的人格和尊严,人和人之间平等相待,和谐相处,人与人,人与群体了无嫌隙,这种本然的,淳朴的生存状态,使人的拘束感和耻辱感无从滋生,人没有禁忌与自由,耻辱与尊严的对立,人的生存理想与生活现实没有冲突,故无精神和心灵痛苦的感受,也就无所谓显与隐、进与退。

这样来看,太古时期没有隐士产生的动因和条件。

随着人类的生存状态进入到社会生存状态,产生了王权、统治和礼法,这种强制性的权力和规范,使个人的自由和尊严受到很大的冲击和挑战,人的自由意识和尊严感不断滋生并放大。

人为了保持自己的自由和尊严,不得不避开王权和礼法,于是走出俗世,隐遁其身,不与世俗为伍。

这是隐士产生最直接的原因。

既要躲开强权统治的束缚,就必须得有个去处,这个去处既要能避开世俗的牵扰,又要具备最起码的生存保证。

中国特殊的地理条件为自给自足的农耕生活提供了保证,也为避世的隐士们提供了生存环境和归宿,使得隐士的避世成为可能。

论中国隐士文化内涵曾在一篇名为《真水无香》的文章中看到这样一段话:真人,无智,无德,无功,亦无名。

这类真人的事迹,谁能知解,谁能传扬?此非引德守愚,而是本已超乎贤愚得失之境。

这正应和了日本名著《徒然草》里的一段话:追求金钱的人生是多么愚蠢,追求地位和名声同样不智。

所谓真人,大概与隐士是同义的吧?记忆瞬时切换到幽径通深林,世外桃源,园外人家,晨观红日升,夕赏天边霞,夜数碎繁星。

流年在安详里更迭。

然后带着一颗娴静的心读书学艺,不为名不为利,只为守住属于自己的山河岁月。

当然,这在我看来是最高的隐士境界。

遁迹山林的知识分子,从此不为名不为利,远离明争暗斗的朝野,一心一意过恬淡平凡的生活,才算“隐”到最高层次了吧。

当然,若原本只是一介白丁,一生生活于田园山林,便不可算入隐士行列。

而所谓“小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝”,不过是给隐士“隐”的程度划分个深浅层次而已。

真隐,放下名利之心,从此不再为世俗所累,倒挣得个逍遥自在。

先官后隐,既留下了前半生的芳名,也保住后半生的安逸。

半官半隐,在名利与安闲之间穿梭,该出手时便顺了名利心为朝廷出智谋,其余时间,蒲扇一摇,两袖清风。

忽官忽隐,始终如犹豫着是否往园外探出头来的红杏,既想闲游四野,骑鹿访名山,又拒绝不了功名的诱惑。

假隐,就是找个漂亮的借口“借”来个掩饰本心的身份。

名隐实官,与假隐无大异。

以隐求官,终南捷径行得通也就成名官实官了。

无奈而隐,许是才华遭妒,因谗言而被弃用,只能伴着叹息声退隐。

真隐而士,亦与半官半隐出手时无异。

不过,无论人家想隐到什么程度,是真隐、先官后隐、半官半隐、忽官忽隐、假隐、名隐实官、以隐求官、无奈而隐、真隐而士还是所谓“隐于朝”,无论是否隐到不闻朝野、不沾染丝毫俗世气,都无妨其隐居行为的进行。

我们每个人,做的每件事情都是为了各种有意或无意的目的,更何况是隐士们的隐居行为呢?有时仅仅是因为“邦有道则仕,邦无道则隐”,或者“达则兼济天下,穷则独善其身”这单纯的客观原因。

元末隐逸书风及其对当代书家的影响作者:赵明辉来源:《美与时代·中》2024年第06期摘要:元末隐逸书风根植于古代文人对自由、宁静生活的向往,反映了在动荡的时代背景下,文人墨客寻求心灵寄托的强烈渴望。

元朝末期,战乱频发,文人仕途坎坷,这种时代背景为隐逸书风的兴起提供了适宜的土壤。

元末隐逸书风以自然流畅、情感真挚为特色,充分展现了文人墨客超脱世俗、追求自然与和谐的精神风貌。

此外,隐逸美学对当代书法家也产生了广泛而深刻的影响。

他们在继承传统的基础上,积极汲取隐逸美学的精髓,将其巧妙地融入创作实践中,通过书法这一艺术形式表达内心的情感与追求。

全面探讨元末隐逸书风的美学溯源、形成原因及时代背景、具体表现以及其对当代书法家的深远影响,旨在引导学书者对传统文化进行重新审视与思考,推动书法艺术不断创新与发展。

关键词:元末书法;隐逸美学;当代书法;文化影响一、元末隐逸书风的美学溯源隐逸美学,作为中国传统文化的瑰宝,其精髓在于追求内在精神与审美情趣的和谐统一。

这一美学观念深深植根于先秦时期,历经多个朝代的传承与发展,逐渐形成了独特的审美范式。

其核心在于崇尚回归自然、追求心灵的舒适与自在,展现了一种内敛而不张扬的特质。

隐逸美学在艺术作品中体现出创作者的现实生活之“隐”的人文气质与艺术作品之“逸”的审美追求。

其中,“隐”指在现实生活中性情表现为内敛含蓄低调,自觉地脱离现实人事纷扰,追求内心的平静与自在;“逸”则强调追求自然状态的悠然自得,追求一种超脱的人生和艺术境界,以期实现自然与心灵的共鸣合一。

隐逸文化,作为中国传统文化的重要组成部分,对元末书法产生了重要影响。

这种影响不仅赋予了书法獨特的审美风格、境界和理想,还孕育出一种充满诗情画意、高雅逸趣的书法文化,形成了与众不同的隐逸书风,并汇聚成了别具一格的隐士书家群体。

在元末时期,这一美学观念得到了广泛实践与发展,尤其在书法领域的表现更加突出。

隐逸美学可追溯至先秦时期的道家思想。

中国古代文人隐逸文化探析概要:儒道两家于乱世隐逸的行为选择有其自身的理论指向。

遭逢乱世的文人,普遍具有入世有为与出世无为的矛盾的忧思。

隐逸在乱世中作为文人的行为选择,既是为了保全志向、成其道义,也是为了避祸求安,置身于乱世之外。

且儒家入世思想与道家出世追求在文人的隐逸心态中,除表现出一定的和谐统一外,还具有矛盾性,并体现在文人于乱世中内心的忧思与表面闲适的冲撞,共同塑造乱世中文人隐逸的内在精神特质。

时逢乱世时,文人对社会现实普遍感到失落,入世不得时,便产生乱世之隐的忧思。

隐逸作为文人生逢乱世的一种行为选择,其或“求其志”,或“图其安”,又或是“全其道”,来表明不愿卷入时局,置身于乱世之外。

正如庄子借伯夷、叔齐之口说:“遇乱世不为苟存。

今天下暗,周德衰,其并乎周以涂吾身也,不如避之以洁吾行。

”儒道两家的乱世隐逸哲学,共同塑造乱世文人的精神内在,但其二者在和谐统一下又锻造了文人隐逸的矛盾心态。

一、乱世文人的隐逸忧思隐逸作为一种文化选择,自古有之。

从上古到近古,一些政治家、文学家常将“隐逸”作为宿命性选择,一方面体现了他们对于自身命运的忧思和无奈,同时也表露出文人的不甘和抗争。

伯夷、叔齐不食周栗而上山采薇,许由不受君位而洗耳颖水,陶渊明于南山戴月荷锄,林逋以梅妻鹤子终老。

因而,隐逸非一时之气使然,必然有其深刻原因。

范晔《后汉书·逸民列传》中将隐士的隐逸行为归结为“或隐居以求其志,或回避以全其道,或静己以镇其躁,或去危以图其安,或垢俗以动其概,或疵物以激其清。

”对于隐士隐居的原因,范晔的归类无疑具有普遍性。

在范晔的概括中,乱世中文人隐逸的深刻忧思更是彰显无遗。

或忧不能“求其志”,不能“全其道”,又或不能“图其安”,如老子西出函谷关乘青牛而去,陈与义逃亡巴丘不再出仕,张岱国破家亡避居山居。

春秋战国在诸朝代中是典型的动荡乱世。

儒圣孔子,曾在周游列国的道路上遇楚狂隐士接舆。

接舆歌曰:“凤兮凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。

初探西汉隐士及隐逸文学摘要:隐士作为我国封建历史上一股不可忽视的政治力量,由其产生的隐逸文学也以一种独特和神秘的文化形态对我国的文学、思想等产生了潜移默化的影响。

隐逸文学是表达了隐逸者隐逸思想的文学作品,其中所包含的隐逸思想同样折射出中国道家和儒家思想的精髓,渗透着中华文化的本质。

同时,西汉作为我国大一统之初的发展时期,其上承春秋,下启魏晋的特殊历史地位,也为解开西汉隐士及隐逸文学的神秘面纱赋予了重大价值及意义。

西汉时期的隐逸文学,继承了春秋先秦百家争鸣的思想源泉,其隐逸文化同时也对后世的隐逸起到了奠基作用。

关键词:西汉隐士隐逸思想隐逸文学目录1.引言 (4)2.隐士的定义、名称及分类 (4)2.1隐士的定义 (4)2.2隐士的名称 (4)2.3隐士的分类 (5)3.西汉时期隐逸的原因 (6)4.西汉隐逸文学 (8)4.1隐逸思想 (8)4.2隐逸文学的特征 (9)4.3隐逸文学的主题 (10)4.4隐逸文学的表现形式 (11)5.总结 (11)6.参考文献 (12)1.引言隐逸文化是中国古代文化极为重要的组成部分,与中国文化有着密不可分的联系。

隐逸文化对中国传统文化艺术的积极发展具有很大的推动力,进而蔓延影响到整个中国传统文化。

西汉作为中国五千年中极为重要的组成部分在历史长河中闪耀着自己独特的光芒。

在西汉之前,秦朝改变了之前春秋战国时期五百年之久的诸侯割据的复杂分裂局面成为封建历史上第一个统一中国的王朝。

但是,秦王朝的暴政使其仅传二世而亡。

相对于秦朝的短暂而言,西汉才真正意义上基本奠定了大一统的专制制度发展的基础。

西汉结束秦朝暴乱,确定此后中国古代政治文化的基本格局,是中国历史上最为重大的转折点。

因此,西汉隐士隐逸的原因及衍生的隐逸文学都具有更为特别的特点。

2.隐士的定义、名称及分类2.1隐士的定义关于隐士定义并没有明确的说法。

“隐士”一词最早出现在《庄子·缮性》中“古之所谓隐士者,非伏身而弗见也”。

在《辞海》中给出的解释是“隐居不仕之人”,这里只强调了“隐”而没有解释“士”的确有失偏颇。

简单地来说,隐,隐藏,隐蔽,有隐居不仕之意;士,知识分子,否则隐居也就无从谈起。

对于终身务农的农民,贩卖生意的商人,他们不做官就不能称之为“隐士”。

《南史·隐逸》道,“须含贞养素,文以艺业。

不尔,则与夫樵者在山,何殊异也。

”就是说能称之为隐士的必须有名且有才华的贤者,否则的话跟樵夫也没什么差别。

综合来说就是具备了这些条件的贤者可以做官却没有也不为此而努力的人,看来“隐士”并不是一般的人。

因此可以认定被称作隐士要符合的条件有三。

一是,他必须是士才,也就是说要有文化有才华,这是最基本的一点;二是,他有自己的正确的对待仕途的思想,他有条件但他可以拒绝,他有能力但可以不去争取;三是,他的心理对自己的作法有强烈的认同感和自我意识,也就是说他自己强烈的认可把自己归于隐士的行列,而并不是后人强加之名。

2.2隐士的名称隐士是用来形容有才华的士人,因此士人们就有更多的名号来形容自己的这一角色及身份。

对于其名称的分类,大致可以分为以下三个部分:首先是对其直接的描述,比如,隐士、隐民、隐者、山人、居士、处人、退士、处士等,读者可以通过名字直观地看出想要表达的意思;其次是就道德上对其尊敬的称呼,高士、高人、逸士、隐君子等,赋予了他们美好的品性;最后是富有诗意的雅号,云客、幽人等等,更加添得一抹云淡风轻的诗情与淡然。

其实,这些名称种类繁多,有的同时可以化为两个部分之中,所以苛刻的划分并没有太大的意义,但是能够从这些名称中看出人们赋予了这些隐士高尚、淡泊名利、安贫乐道等等美好的品德,这一点历来都比较认可。

这些名称以及它们所代表的一类人物,都是中国古代社会的特殊产物。

在这么多的名称当中,当属“隐士”一词最为常见,流传最广。

《荀子·正论》有云,“天下无隐士,无遗善”;《文子·精诚》,“官府若无事,朝廷若无人,无隐士,无逸民”;《旧唐书·隐逸列传》中有“坚回隐士之车”一语。

由此更加确定了“隐士”一词高频的地位。

2.3隐士的分类在隐士的定义的问题上还有不少人有不同的见解,那么,给隐士做分类更是古今学者津津乐道之事。

圣人孔子就对此做过阐述,“贤者辟世,其次辟地,其次辟色,其次辟言。

”①孔子不仅做了分类更是就此层次来说分了等级。

又所谓“大隐隐于朝,中隐隐于市,小隐隐于林”,就可以看出对于“隐”,有过不同的方法,不同的种类。

当代学界并没有能把分类做到人人认可,反而有愈加凌乱之势。

可以从政治经济社会精神等人文领域来划分,同样可以从先官后隐、忽官忽隐等时间层面来划分;同样有人从思想层面把隐士分为了儒家隐士和道家隐士。

譬如,有真隐和假隐之分。

晋宋间的宋炳,元代的吴镇,他们从不做官,也不和官方打交道,皇帝下令征召也不去,此谓真隐;而明代的陈继儒,虽不做官,却好与官家来往,因此被讥笑“翩翩一只云间鹤,飞来飞去宰相家”②。

半官半隐与忽官忽隐:我们所熟悉的王维,官居丞相却不问政事,实际上过着隐居生活。

我们不能把他算①语出《论语·宪问第十四》,《论语注译》杨伯峻译注,中华书局1980年②蒋士铨所作传奇《临川梦·隐奸》出场诗末两句做隐士,但他却大有隐逸思想;又如元末明初的王蒙,做了几年官,又去隐居,朝廷征召,又再度为官,过一阵又回去过起了隐居生活。

中国士人受儒家思想和道家思想的双重影响,也呈现出隐士之差别。

比如庄子、陶渊明等人,他们更加倾向于恬淡闲适随性的生活,与道家思想不谋而合;而伯夷、皇甫谧等,他们就更注重道义,这就是受儒家思想的影响。

当然,我们不能否认他们都必定受到了两种思想的双重影响,但想做到鱼与熊掌兼得却绝非易事。

3.西汉时期隐逸的原因由上文所知能称之为隐士的人都是有文化有才华之人,而他们往往对仕途的渴望超出常人,他们更加渴望能够用自身的才华来为国家分担,为人民解难,连孔圣人也为此周游列国。

然而为何他们放弃仕途形成隐逸之风呢?可以说隐逸之风真正兴起是伴随于“士”的产生,应当是在春秋战国之时,并且形成了一种社会风气。

这是中国文化历史上的一个百家争鸣的繁荣期和喷发期。

儒家、道家、法家、名家、墨家、阴阳家各家互不相让,其中儒道两家对隐逸思想注入颇多,对后世影响也最为深远。

庄子爱“独与天地精神来往”①的隐逸风,他更偏爱与自然相融合,随兴而来,随兴而去,他所强调的是自然与生命与志向的结合,是自我价值在自然中的实现。

而儒家的隐逸思想多半还有积极入世的想法在内,孔子周游列国而不得志,虽有隐逸想法却仍旧是“隐居以求其志”②。

隐士们受两家思想的渲染从而产生的隐逸思想也大多朴实而自然。

先秦诸子的时代过去之后,中国历史进入两汉这一特殊的历史时期。

西汉加之东汉所形成的两汉时期是中国传统社会的变革期,也是我国大一统之初的发展时期,它与之前分裂战乱的朝代相比社会环境发生很大变化。

社会制度有分封制过渡到郡国制,而百家争鸣的格局也被“先崇黄老,后尊儒学”所代替,这使得整个社会的政治经济文化都发生了一定程度上的转变。

所以说,无论是社会制度还是文化倾向,由于士人的社会地位也得到了相应的提升,那么我们就不能单单地把这一时期的归隐理解为避祸了。

当然士人积极入世毕竟承担着同样的风险,因此这也是原因之一。

中国古代文人本身的特殊情怀同样是隐士成因的一部分。

不为物役、不为势①出自《庄子·天下》见《庄子译注》,王世舜主编山东教育出版社,1984年②出自《论语·季氏》见《论语译注》,杨伯峻译注,中华书局1980年屈这是大多中国古代文人所普遍具有的高尚情怀。

然而西汉大一统的局面,使得中央集权也不断的专制,在这一过程之中,君主制制度不断完善,朝廷对百姓的控制力也越来越强,这也造成了知识分子在追求本身价值的时候更大的压力,他们所能汲取到的自由的思想越来越少。

士人们陷入了不断妥协与适应的矛盾之中,并且成为政治机器中的一分子,但他们的满腹才华却又不肯为世俗所拖累,这也就形成了他们远离政场选择隐逸生活的内在动因。

在西汉时期有很多著名的隐士,乐臣公、安丘望之、向子平、田何、王生等等,再细致地研究发现他们都有一个共同点,那就是善黄老之学。

道家的主张即无为,崇尚自然,避世遁居,这与隐逸思想不谋而合。

除了政治留给士人们自由呼吸的空隙越来越小之外,中央集权政治产生的人性之中的各种弊端,以及复杂交织的人际关系,也成为隐士出现的重要原因之一。

因为士人们的情操和品性,他们在和世人的交往中很难不被世俗缠身,进而只能是愈加痛苦的精神上和心灵上的折磨,而选择隐逸,可以让他们避免凡尘俗世的干扰,更能寄情山水,身心自由清净,何乐而不为?因此隐士所规避的不仅仅是这个纷乱的“世”,同样也是复杂的“人”。

当然,单凭这一点无法证明同样是这个社会上的一员,依旧有人追求功名利禄而不择手段,他们汲汲于富贵,与这些隐士们根本不在一个轨道之上。

这就是除了客观环境之外的主观价值取向的关系。

至于历史上其他的原因,譬如科举失利而隐居,受佛教思想的影响等等,这些都是后话,科举自隋唐才开始执行,但同样使得多少无法功成名就的科举失意者选择退隐山林;南北朝之后佛教才大为盛行,受佛教濡染之后多少士人遁入空门讲究佛法,更为洒脱。

这同样是历史上隐士产生的重要原因,只是就西汉时期的历史事实来说并不相符。

总体上来看,汉初士人和学者们对于这个新兴的强大王朝怀有极其高涨的政治热情。

从陆贾、贾谊、晁错分别代表着从高祖到孝文、孝景时期的三代士人之中,就可以明显地感受到这样一份政治热情。

但由于布衣将相的朝臣格局以及重黄老、轻儒学的学术环境等原因,士人中也就出现了主动远离政场选择隐逸生活的现象。

可以看出来隐士的产生的原因之中既有客观的作用,又必须包含有主观的导向,当主观的精神追求与客观的现实社会发生矛盾及冲突之后,士人们所做的一种理性的、更为自我所接受的一种选择。

因此隐士们所表现出来的品性和作为大多是蔑视功名利禄,安贫乐道,孤傲高洁却彼此之间能够谈诗品酒、寄情山水之间。

他们洒脱的风格以及特立独行的气质作为,往往是世人们钦慕之所在。

西汉的隐士们并不能算是隐逸的主流,但是却是隐逸及隐逸文化的开端。

4.西汉隐逸文学4.1隐逸思想中国隐逸思想上文也已有过简单阐述,大致分为儒道两家,其主体内容在先秦已经基本定型。

可以大说,先秦两汉的隐逸思想为后世提供了基甸,它更加贯穿于整个中国古代社会的隐逸思想之中。

道家的隐逸思想的本质在适性,它是道家隐士的人生追求的最高境界。

道家的“适性”强调的是自然之天性,其指导思想在“法自然”,它反对一切与自然逻辑相悖逆的人为观念。

适性的基本原则是“不屈己适人,亦不屈人适己”。

道家认为,人类渐渐进入较之前相对文明的社会后,理想的万物适性的“至德之世”①遂不复存在,他们唯有以隐逸的方式去追求个人适性。